医学生一般健康状况调查研究

2019-11-28史艳琴

史艳琴

(山西医科大学汾阳学院 思政部,山西 汾阳 032200)

习近平总书记指出,“没有全民健康就没有全面小康”[1]。健康,作为广大人民群众的共同追求,是新时代经济发展、社会进步的基础条件,是民族昌盛和国家富强的重要标志,是促进人的全面发展的必然要求。2016年10月,中共中央、国务院印发并实施“健康中国2030规划纲要”,该纲要旨在推进健康中国建设,全面提高人民健康水平,是我国参与全球健康治理的重要举措。国家层面的制度性安排、各层级政府实施的一系列行动及项目,多种举措并施,在全民健康生活方式的意识提升及实践水平上取得了一些成效。但伴随工业化、城镇化、人口老龄化进程,疾病谱、生态环境、不良生活方式等给人民群众健康带来了新的挑战。健康是一个动态的概念,由于某些不合理的生活方式,健康有可能会离开。学界围绕全民健康生活方式为主题进行了大量研究,也取得了丰富的数据和研究成果。

在“健康中国”的战略框架下,医学教育的目的就是培养为社会主义建设服务及奉献的新型医学人才。医学生作为未来的医务工作者,承载着保障全民健康的重大历史使命。因此,医学生不仅要重视学习掌握医学专业知识和专业技能,还要重视掌握医德知识和规范,加强医德素养。医学生在努力做到德才兼备的同时更要关注自身健康。健康是前提,是基石,离开健康谈职业、谈事业没有任何意义和价值。因此,学界应关注医学生的健康,关注医学生的健康行为。

一、对象与方法

(一)对象

抽样选取山西、河北两所地方医学院校本科生为研究对象,专业涉及护理学、眼视光技术、医学实验技术、医学检验技术、医学影像学等,年级覆盖大一至大三。回收问卷804份,有效问卷758份,有效率94.3%。

(二)方法

实施方法采用纸笔作答和网络作答结合。其中网络作答借助问卷星平台完成,问卷链接地址为:https:∥www.wjx.cn/jq/32844644.aspx。

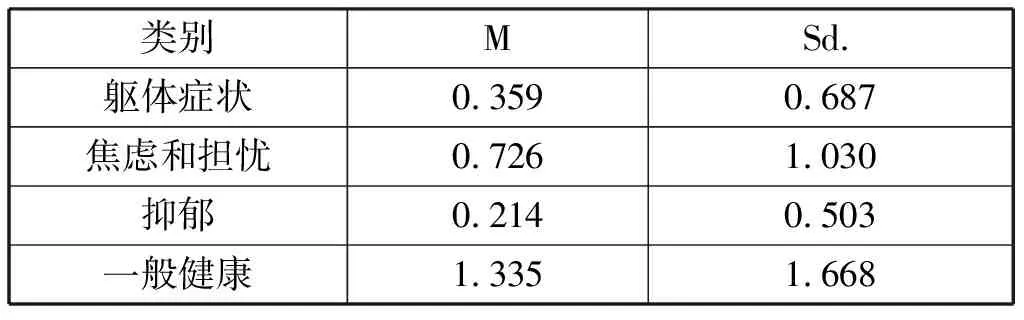

采用《中国人健康量表(Chinese Health Questionnaire)》(CHQ-12)。量表共12道题目,用于测量中国人的一般健康状况,涉及躯体症状、焦虑和担忧、抑郁三个因子。本次调查用该量表测量医学生的一般健康状况,量表重测一致性信度为0.762。

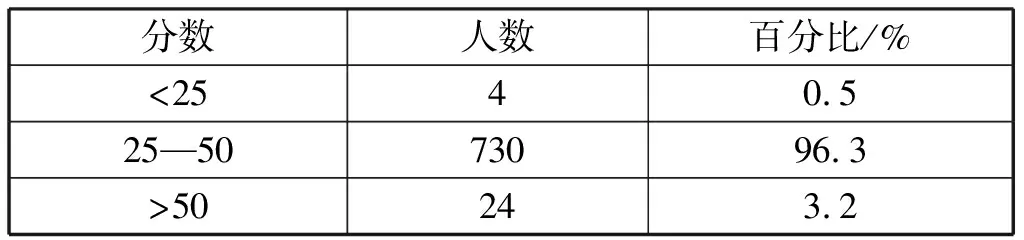

采用美国学者马丁编制的《健康行为水平自评问卷》。该问卷综合评估人的健康行为水平,共25道题目,按照记分办法,最后得出个体的健康行为指数,也称“马丁指数”。马丁指数范围为0—75分。评定标准为:25分以下说明健康行为比较差;25—50分说明健康行为中等;50分以上说明健康行为优秀。

人口学变量方面涉及性别、专业、年级三项。

(三)统计处理

采用SPSS13.0对数据进行统计处理,以P<0.05作为有统计学意义。

二、结果

(一)医学生一般健康状况结果

对问卷数据进行描述性统计。结果见表1。

表1 医学生一般健康状况及

CHQ-12量表总分区间为0—12分,各因子得分区间为0—4分。据此,整体上看,医学生的一般健康状况以及躯体症状、焦虑和担忧、抑郁三个因子得分处于中等偏下位置。

(二)不同人口学变量上医学生一般健康状况检出率比较

CHQ-12量表的最佳分界值为3—4分,总分≥4分可视为存在一定程度的心理问题。根据常模标准,本次调查对象中,可能存在一定程度心理问题的医学生80名(10.6%)。不同性别、专业、年级医学生心理问题检出率结果,见表2。

最高分9分则提示个别学生的心理健康状况差,可能有较严重的心理问题。学校方面应引起重视。

表2 医学生一般健康状况检出率(n=758)

注:()内数字为检出率,%

(三)各人口学变量下的医学生一般健康状况结果分析

对各人口学变量下不同样本数据进行t检验和单因素方差分析,检验不同样本数据差异是否显著,结果见表3。

表3 各人口学变量下的医学生一般健康状况(n=758;M±SD)

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

躯体症状因子上,性别及专业变量上得分差异显著(t=13.116,p<0.001;F=2.745,p<0.05),年级变量上差异不显著。焦虑和担忧因子上,专业及年级变量上得分差异显著(F=3.209,p<0.05;F=4.622,p<0.001),性别变量上差异不显著。抑郁因子上,只有专业变量上得分差异显著(F=2.943,p<0.05)。总的一般健康状况得分在性别、专业及年级三个变量上均差异显著(t=4.834,p<0.05;F=4.099,p<0.01;F=4.385,p<0.01)。

对数据进行方差齐性检验,数据方差均在0.001水平上齐性。采用最小显著差法(LSD),进行事后多重比较(Post Hoc Tests),结果见表4。

结果表明,躯体症状因子上,专业导致差异的原因在于护理学与医学检验技术之间的差别。焦虑和担忧因子上,专业导致差异的原因在于医学检验技术与医学影像学之间的差别;年级导致差异的原因在于大一与大三之间的差别。抑郁因子上,专业导致差异的原因在于医学影像学与护理学、医学检验技术、康复治疗学、眼视光学之间的差别;年级导致差异的原因在于大一与大三之间的差别。一般健康状况总分上,专业导致差异的原因在于医学影像学与康复治疗学、医学检验技术、眼视光学之间的差别;年级导致差异的原因在于大三与大一、大二之间的差别。

表4 方差齐性前提下的专业及年级变量上的事后多重比较

(四)医学生躯体症状状况结果

本次调查设置了医学生躯体症状状况自评题目,题目类型为多选题,主要考查学生最近两周的健康状况。结果见表5。

表5 医学生躯体症状状况结果

表5中报告率的计算方法是该选项被选择的次数除以有效答卷份数,含义为选择该选项的人次在所有有效填写人数中所占的比例。可以看出,眼部症状报告率居第一位,为45.38%。研究者对学生自我报告的症状进行频次分析,具体症状报告率从高到低分别为眼干(37.2%)、眼涩(34.9%)、视力下降(17.4%)、视物模糊(10.4%)。还有个别学生报告“眼睛有异物感,睡觉后可消除”“眼胀”“摘掉眼镜后眼睛不自觉流泪”等症状。

疼痛方面的问题居第二位。具体症状报告率从高到低分别为头痛(43.2%)、腰痛(18.9%)、颈痛(17.7%)、腹痛(10.8%)、背痛(10.8%)。还有个别学生报告胃痛、牙痛、手臂痛等症状。

在消化系统方面的问题中,具体症状报告率从高到低分别为便秘(44.6%)、消化不良(24.6%)、嗳气(9.2%)。个别学生报告“腹泻”“食欲下降”“肚子胀气”等症状。

心血管方面的问题是所有症状中最少的,学生报告居多的是“心跳快”“睡醒后心脏会有点痛”“偶尔会有针刺样的疼”。

选择其他的学生中只有24位学生填写了症状,报告最多的是感冒,其他依次是咳嗽、喉咙痛。有学生报告“肺功能不太好”“上火,口腔溃疡”“呼吸不过来,空气太差”“脸上痘痘太多”等症状。

(五)医学生健康行为指数结果

对医学生健康行为指数结果进行频次统计,结果见表6。

表6 医学生健康行为指数统计结果(n=758)

可以发现,25分以下的医学生4人,占比0.5%,说明极少数医学生的健康行为较差。25—50分之间的医学生730人,占比96.3%,说明医学生健康行为水平绝大多数处于中等水平。50分以上的医学生24人,占比3.2%,健康行为优秀的医学生较少。

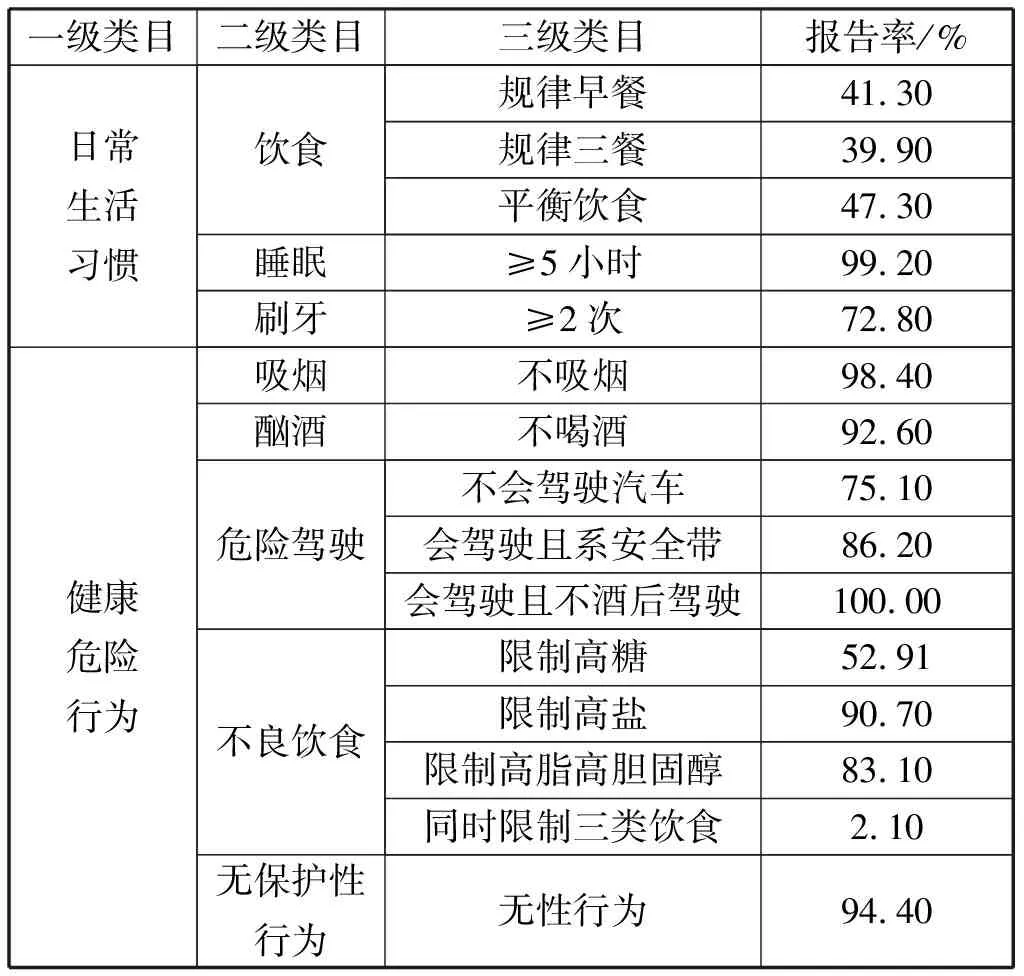

笔者将个体健康行为分为四类,分别是日常健康行为、健康危险行为、积极健康行为和疾病行为。日常生活健康行为包括规律三餐、充足睡眠等;健康危险行为包括吸烟、酗酒、危险驾驶、不良饮食及无保护性行为等;积极健康行为包括保持平和的情绪、发展亲密人际关系、经常锻炼、定期体检及保持正常体重等;疾病行为包括药物使用、就医行为、遵医行为等。

通过频次分析发现,医学生健康行为主要体现在规律的日常生活习惯、较少的健康危险行为。结果见表7。

查询法主要有查询档案、查询过去负责人、查询报销凭证、查询销售记录、查询旧设备、查询维修人员、查询安装人员等办法。

其中,平衡饮食指每周有4天以上至少会选择2种肉类食物、2种奶、蛋类食物、4种谷物类食物、4种水果蔬菜类食物中的一种或几种。

(六)医学生健康行为指数与一般健康状况的相关分析

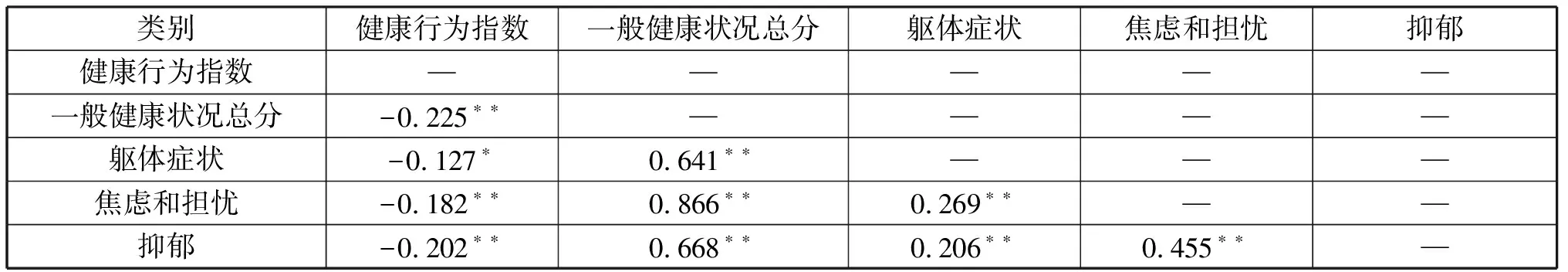

对一般健康状况中的三个因子及一般健康状况总分与健康行为指数进行相关分析以探讨这些因素间的关系。结果见表8。

健康行为指数与一般健康总分、焦虑和担忧、抑郁呈中等程度的负相关(r=-0.225,p<0.01;r=-0.182,p<0.01;r=-0.202,p<0.01),与躯体症状呈负相关(r=-0.127,p<0.05)。无论是古希腊文明,还是目前心身医学的研究成果,心身的相互作用关系均已成为学界共识。

表7 医学生健康行为的频次分析(n=758)

表8 健康行为指数与一般健康状况及其各因子间的相关分析

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

三、结论与讨论

(一)医学生一般健康状况结果分析

医学生一般健康状况中,总分区间为0—9分,总分大于等于4分提示存在一定程度的心理问题,该次调查的被试群体心理问题的检出率为10.6%。最高分为9分,提示个别学生存在中等或以上程度的心理问题。

近日,中国科学院心理研究所、社会科学文献出版社共同发布了我国第一部“心理健康蓝皮书”——《中国国民心理健康发展报告(2017—2018)》[2]。在提及不同职业人群的心理状况时,“蓝皮书”指出医务工作者心理健康水平普遍偏低,主要的心理问题表现为焦虑、偏执和抑郁。而本次调查的医学生群体在焦虑和担忧因子上得分最高,也表现出了一定的趋势性。

(二)不同专业医学生的一般健康状况分析

本研究发现,专业在一般健康状况及躯体症状、焦虑和担忧、抑郁三个分因子上差异显著(F=4.099,p<0.001;F=2.745、F=3.209、F=2.943,p<0.01)。方差齐性的前提下进行了多重比较后发现,专业在四个因变量上的差异显著主要表现在医学检验技术与医学影像学同其他专业的差异。

本次调查所涉及的被试群体除医学影像学专业学生是被授予医学学士以外,其余专业医学生均被授予理学学士。以服务国家医改为目标的医学教育综合改革,逐步探索建立以培养临床实践能力为核心的医学人才培养模式,形成了5年临床医学本科教育加3年住院医师规范化培训的培养模式。这种培养模式一定程度上实现了医学院校教育和毕业后教育的有效衔接,改变了医学生毕业后教育的随意性和不规范性,但也将医学生置于学习周期延长,学习压力持续增加,就业压力较早显露的境地。学习压力、就业压力等因素对医学生心理健康有一定的影响。这一结论也得到了较多相关研究的支撑[3-4]。

专业特点也影响着医学生的一般健康状况。医学检验技术、医学影像学隶属临床医学与医学技术门类,要求学生具有基础医学、临床医学和现代医学影像学的相关理论及能力,具备常见病的影像操作及诊断能力。该类专业具有专业性、操作性、技术性、从业要求高等特点。“就业道路千万条,苦练技能第一条。”近几年医学检验技术、医学影像学专业的学生就业较其他专业有着明显优势,体现了专业与择业自主权间的关系。但面对激烈的就业竞争,用人单位的高要求,医学生突破现实匹配理想单位的难度依然存在。

(三)不同年级医学生的一般健康状况分析

本次调查只涉及了大一至大三年级,大四、大五年级的学生由于受到临床见习、实习以及考研任务的影响,与低年级学生相比,一般健康状况的影响因素较复杂,因此本研究并没有将大四、大五年级的医学生纳入被试群体。

研究发现,不同年级在焦虑和担忧、一般健康状况上差异显著(F=4.622,p<0.001;F=4.385,p<0.001),在方差齐性的基础上进行多重比较后发现,在抑郁因子上大三与大一年级表现出了差异(MD=0.166,Sig=0.010),导致差异的原因是大三与大一、大二间的差别。大三学生无论是在分因子还是总分上,均表现出明显差异。考虑与医学专业学习特点关系密切。随着医学课程的进一步学习,尤其在大三开始接触医学专业基础课,学习难度不断加大,学习压力进一步凸显,心身关系作用明显增加。

另外,医学生的认知结构随着知识性学习的深入发生着较大变化,渴望进行独立的人际交往并发展相应能力。如果个体在此过程受挫较易陷入苦闷与焦虑,并由此出现心理困扰。特别需要说明的是与异性交往。根据弗氏经典精神分析理论,大三学生处于生殖期,性生理机能发育基本成熟,性需要成熟并合理转向。但由于性道德、法律和理智的约束,内隐性需要与外显性行为间存在撕裂,且伴有羞愧感。在笔者接待的学生咨询中,因两性交往与学业关系处理不当而引发的焦虑、担忧现象突出。

(四)医学生躯体症状自评结果分析

在被调查的躯体症状中,眼部症状检出率最高。这一点与笔者以往研究的结果一致[5]。着重考虑传播媒体的极速发展给人们生活带来的巨大影响,传播媒体给人们展示了与现实世界不同的精神世界。个体通过传播媒体获得信息、知识、思想、娱乐等。随着社会的发展以及生活方式的变迁,传播媒介开始从纸媒向电媒、网媒等转变。电视、智能手机、电脑、平板等终端设备的长时间使用,个体眨眼次数减少,极易出现眼干、眼涩等眼部症状。对于医学生,使用最多的终端设备是手机,医学生对手机的黏性很强,超过一半的医学生平均每天的手机使用时长在3小时以上。

疼痛症状居第二位。疼痛有着重要的医学意义,具有重大的医疗价值,也是人们出现求医行为最常见的原因,但需要明确的是,疼痛与疾病发生、疾病严重性之间关系并不明显。疼痛也有着重要的生存意义,尤其轻微的疼痛对生存而言是不可或缺的。因为疼痛是机体躯体系统功能的低水平反馈[6]212,人们会利用这些反馈做出身体调整,比如改变姿势、久坐后起身、按压疼痛部位等。但疼痛也是最让人困惑的,因为疼痛是一种心理感受。个体的疼痛体验和感受影响着个体所能感知到的疼痛。临床医生通常会认为症状比主观感受更有意义,因此会特别关注症状。报告率居首位的疼痛症状是头痛。根据国际头痛协会制定的第二版“头痛疾患的国际分类”[7],头痛分原发性头痛、继发性头痛和颅神经痛三类。从病因学角度来看,考察生理、心理及社会等方面因素在疾病起因中的作用。结合医学生健康行为方面的自评,报告头痛的医学生并没有表现出疾病行为,因此本研究考虑头痛多是精神性因素所致。

睡眠问题居第三位。睡眠是机体必要且十分重要的生理现象。较多的研究证明了睡眠对于不同年龄人群的身心健康的意义[8-9]。良好的睡眠能够消除疲劳、恢复体力和精力,能够促进某些激素分泌和脑发育,能够帮助保持积极的情绪状态等。睡眠不足对健康的危险性已逐渐被认识。但习惯每晚睡眠时间过长(除儿童和青少年)也同样面临着健康危险。睡眠时间过长和过短都会有精神病理学方面的症状,如慢性忧虑[6]98。本研究发现,31.6%的医学生存在不同程度的睡眠问题,有失眠迹象的医学生占42%,医学生睡眠时间在9个小时以上的占5%。医学生的睡眠问题有待关注,睡眠质量有待提高。

四、对策

基于上述结论,笔者认为医学生需从健康信念认知和健康行为方式两方面进行管理。

健康信念认知是个体对自己采取的健康行为及其对健康影响的认知,受社会地位、受教育程度、职业、经济收入等自身因素影响,同时也会受到社会文化、传统习俗、媒体宣传、医疗政策等环境因素影响。医疗政策方面来说,很多国家和地区会制定相关法律或法规、推出健康促进项目以促进国民健康。如设立世界艾滋病日、制定《世界卫生组织烟草控制框架公约》、我国颁布的“健康中国2030规划纲要”等,一系列的措施旨在修正人们错误的健康认知,增强人们健康信念,鼓励人们维持健康行为。医学生作为接受医学专业知识的群体,更应该增强自身健康信念,校团委、各院系等均可以利用设立的世界艾滋病日、世界无烟日、全国爱耳日等组织学生开展一系列宣传教育活动来加强对医学生健康信念的渗透。

医学生也需注重健康行为管理。日常健康行为方面,医学生需继续保持良好的日常生活习惯,如吃早餐、规律三餐、不挑食、两餐之间少吃零食、保证充分睡眠(晚上睡7—8小时)等。健康危险行为方面,建议医学生尽量减少吸烟、喝酒、久坐、不安全性行为等。积极健康行为方面,医学生要增加体育锻炼、有规律地体力活动、合理控制体重、调节情绪平和、科学管理压力等。在规范疾病行为方面,出现疾病要及时就医、遵医嘱,尽量减少自我治疗可能带来的消极后果。

对于极个别存在严重心理问题的医学生,建议学生及时接受相应的心理干预。通过管理自身健康行为,以减少应激事件出现,达到维护医学生心理健康的目的。