宋初三朝试策析论

2019-11-28刘岩

刘 岩

(兰州大学 文学院 国学研究中心,甘肃 兰州730000)

在当下宋代文学研究中,对于试策的研究明显不足。在通行的文学史中,试策没有占据一席之地,似乎被选择性地遗忘。受意识形态、社会思潮等因素的影响,类“八股文”的科场文体地位普遍较低,甚至不被列入文学的范畴。我们的文学概念仍受到西方文学理论的影响,认为文学是“有意味的形式”,[1]要求文学能激起人们的审美情感,这与我国古代的“文学”概念相去甚远,是用今人的标准衡量古代的作品,脱离了当时特定的历史背景。

试策作为古代人才选拔方式的一种,要求应试者“蕴蓄器业,洞察明经”,[2]30在有限的时间内充分展示其才学,形成了独特的文学样式,有其自身的写作目的、书写准则、思想内容与文本呈现。以往的研究或只关注其史料价值,或仅分析其艺术特点,人为地割裂了文、史、哲的范畴,忽略了试策融合经、史、时务的特性。本文从科举考试的视角,将宋初试策放回其原有历史背景下,梳理其思想内容、文本形态及风格变化,揭示其与宋初政治、经济及文学广泛而深刻的联系。

一、宋初试策的留存情况

“策”包括应试之策和献言之策。应试之策即试策,包括策问与对策两个部分。策问即朝廷出的试题,北宋初年的策问往往出自经、史和时事。对策即应试者根据策问所做的回答,考官借此辨别应试者的才识,从而评出等第。

《宋史·选举志》曰:“宋之科目,有进士,有诸科,有武举。常选之外,又有制科,有童子举,而进士得人最盛。”[3]3604常科主要有进士、诸科,分为发解试、省试、殿试三级,制科分阁试、殿试两级。殿试作为最高级别考试,最初试诗、赋各一,《宋会要·选举》云:“太祖开宝六年三月十九日,帝御讲武殿,覆试新及第进士宋准,并下第进士徐士廉、终场下第诸科等,内出《未明求衣赋》、《悬爵待士诗》题,召殿中侍御史李莹、右司员外郎侯陟、国子监丞郝益为考官。”[4]4356太宗朝增加了论、策两项,如田锡太平兴国三年(978)赴试所作《开封府试守在四夷论》、[5]257《试进士策第一道》。[5]252这一年的情况,《续资治通鉴长编》卷一九载:“九月甲申朔,上御讲武殿,复试合格人,进士加论一首,自是常以三题为准。得渤海胡旦以下七十四人。乙酉,得诸科七十人,并赐及第,始赐宴于迎春苑,授官如二年之制。”[6]434“加论一首”指在诗、赋的基础上加试论,“三题”指诗、赋、论三种科目,并没有提到策,这显示出在北宋初年,作为考试文体的策的地位是比较低的。直到熙宁三年(1070),神宗罢诗、赋二科,试策才正式成为殿试考查科目。制科殿试承唐制,试策一道,“国初制举,有贤良方正能直言极谏、经学优深可为师法、详闲吏理达于教化,凡三科。……对御试策一道,以三千字已上成,取文理俱优者为入等。”[4]5456武举殿试也要试策一道。[7]159除了殿试,发解试、省试中也要试策。终宋一代,试策使用频率最高,应用范围最广,在科举各试项中占据最重要的地位。

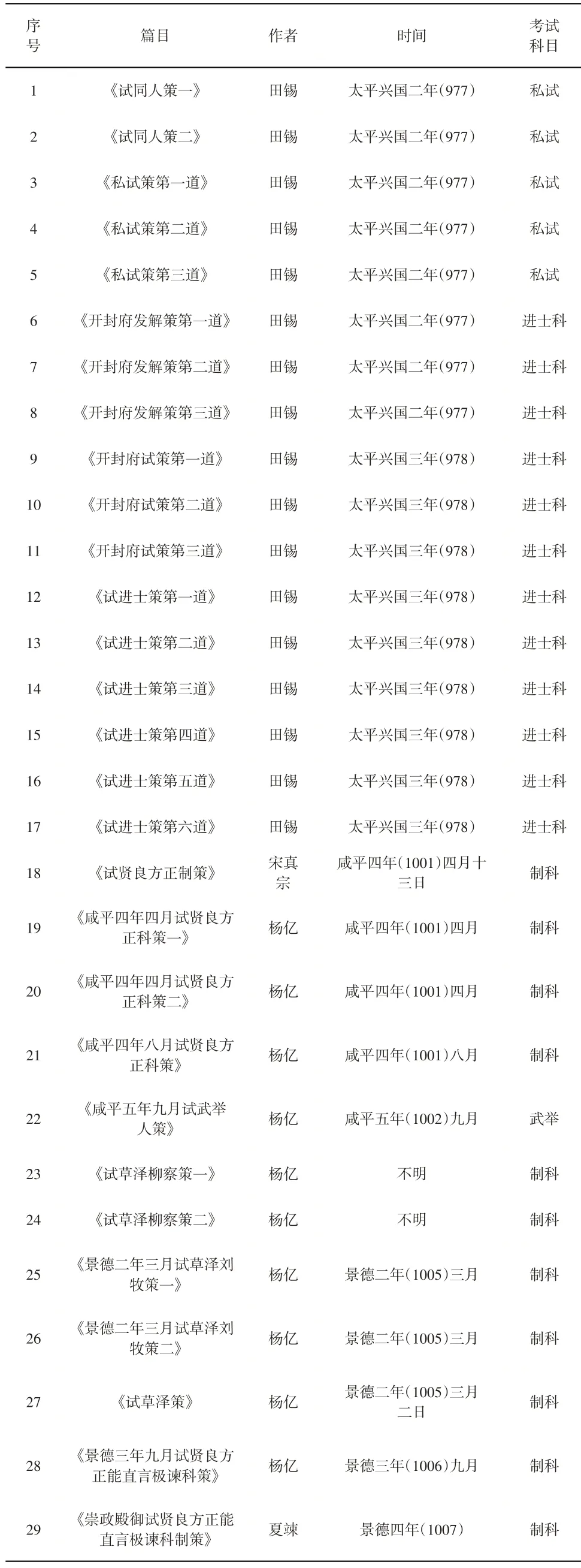

《全宋文》收录北宋初期(太祖、太宗、真宗三朝)试策三十篇,其中景德四年(1007)宋真宗《试贤良方正制策》[8]21与夏竦《崇政殿御试贤良方正能直言极谏科制策》[2]30内容相同,视作一篇,故总计29篇,如表1.

表1 宋初三朝试策一览表

从试策的保存情况来看,北宋初期存目较少,仅存宋真宗、田锡、杨亿和夏竦四人篇目。进士科试策往往一试多道,而制科和武举试策仅试一道。私试指举子在考前的练习,相当于模拟考。需要说明的是,上表所列试策文中仅有七篇策问、对策俱存,七篇分别为:《私试策第一道》、《私试策第二道》、《私试策第三道》、《开封府试策第一道》、《开封府试策第二道》、《开封府试策第三道》、《崇政殿御试贤良方正能直言极谏科制策》。其余篇目仅存策问部分。比较而言,进士科策问往往篇幅短小,如《试进士策第三道》共91字,《试进士策第六道》共52字,每一道分别围绕一个核心问题展开提问。制科策问篇幅较大,如《崇政殿御试贤良方正能直言极谏科制策》近千字,从刑赏、赋税、科举等多个方面考查应试者的决策能力。

二、宋初试策的考查内容

宋初试策在内容上大体上不出“经、史、时事”的范围,具体而言,是以经、史为本,时事为用,“于义理之精微,既有所得,发之于文,亦必意趣深长,议论精确,以之应举,直余事尔。”[9]13要想达到“议论精确”,就必须先于“义理”中“有所得”,并将其贯穿到对时事的作答中。

宋王朝以文治国,宋初统治者提倡崇儒以维系世道人心。韩驹尝谓:“太祖皇帝时,天下初定,未遑文学之事,太宗皇帝数与侍臣论文,由是风俗翕然而变。”[10]267大中祥符二年,真宗下诏曰:“夫博闻强识,岂可读非圣之书;修辞立诚,安可乖作者之制度。必思教化为主,典训是师,无尚空言,当遵体要。”[8]415皇帝赞赏“崇儒表善”的文章,倡导“典训是师,无尚空言”,影响了文学的风气。杨亿对此是敏锐的,有诗云:“九天下诏崇儒术,好绝韦编待至公”。[11]

普遍的崇儒氛围,在宋初的试策中有明显的反映:“圣人之性,与天地合,故不待多学,一以贯之。又云终日终夜,不食不寝,以思无益,不如学也。垂训各异,其理何从?”[5]253题目出自《论语·卫灵公》,[12]168要求举子阐发对“不待多学”和“不如学”的理解,从看似矛盾的命题中找出合理性。又如《开封府发解策第一道》:“强学待问,儒行所先;博物辨疑,识者当务。……荀、孟言性之有殊,孰者为当?管、乐立功之善俱,何人最优?守道不如守官,官非道何以能守?教民不如化民,民非教何以能化?文行忠信,忠信非行欤?礼义廉耻,廉耻非礼欤?”[5]255前四个问题具有较强的主观性,自由发挥的空间较大,后两个问题涉及概念的划分,斟酌字句的涵义。再如《试进士策第四道》:“《书》云师古,《易》曰随时。执守则昧于时机,适变则违于古道。”[5]254“师古”与“随时”都可在儒家经典中找到依据,如何解释这一矛盾,就要看举子的才智了。

可以看出,宋初试策对儒家经典的考查,不是拘泥于原典与注解,而是“别开门庭,注重理解,讲求微言大义,发挥个人心理。乃一面为儒学之昌明,一面为理学之嚆矢”。[13]形式上则惯于举出儒家经典中看似矛盾之处,考查应试者对经典的熟悉程度与论说能力。

此外,黄老无为而治的思想在宋初一度十分流行,使得宋初试策所考“经”的范围并不简单局限于儒家经典。《宋朝事实类苑》载:“淳化三年,太宗谓宰相曰:‘治国之道,在乎宽猛得中,宽则政令不成,猛则民无所措手足,有天下者,可不慎之哉!’吕蒙正曰:‘老子称治大国若烹小鲜,夫鱼扰之则乱。近日内外皆来上封,求更制度者甚众,望陛下渐行清净之化。’”[14]太平兴国三年(978)田锡参加进士科考试拿到的试题为:“富国备边,实资农战,化民道俗,本贵儒玄。尚玄则以清净为宗,尊儒则以礼乐为本……国士怀才,是非必当,愿闻至理,上副旁求。”[5]252将“儒”与“玄”并重,“清净”和“礼乐”并举,要求举子能够运用道家思想解决国家休养生息的问题。

对于史的熟练掌握,是试策的另一个考查重点。《宋会要辑稿》载:“对策先言出处,然后言事”,[4]4437表明在对策过程中,需要先找出历史出处,再进行论述。具体来看,一道试策可能包含多个历史典故,举子不仅要“言出处”,更需要阐发见解。如咸平四年(1001)四月十三日《试贤良方正制策》,[8]21从三皇五帝直到五代,出题范围之广,旨在考查举子博闻强记的能力。有的问题只须如实回答,无须再做发挥:“勒燕然之石者,属于何官?剪阴山之虏者,指于何帅?”。而像“顷自李唐既往,朱梁已还,经五代之乱离,见历朝之陵替,岂以时运之所系,教化之未孚耶?”之类的问题就需要举子结合儒家思想,整合自己对史料的阅读经验,给出恰到好处的点评。总结圣人治乱之道,归纳前朝覆灭之理,以史为鉴,是每个应试者作答的重点。张方平在谈到应试备考时说:“若夫天人之大端,皇王之高致,质文更救之弊,礼刑相须之宜,时之所以安危,法之所以治乱,窃尝探其统纪,究其宗原。”[15]325这表明,试策并非简单考查历史史实,而是以“探其统纪,究其宗原”为旨归。明代徐师曾认为策的功能在于测试举子是否有“博古之学,通今之才,与夫剸剧解纷之识见”,[16]确为的论。

正如前文所说,经、史乃试策之本,但最终的作答要落在具体的时务上。景德四年(1007),针对制举的考试内容,宋真宗对宰臣王旦说:“比设此科,欲求才识。若但考文义,则积学者方能中选,苟有济时之用,安得而知?朕以为六经之旨,圣人用心,固与子史异矣。今策问宜用经义,参之时务。”[17]1459-1460对于朝廷来说,只熟练掌握经、史是不够的,还要有处理具体事务的能力。

公元九七六年十月,宋太宗赵匡义即位,定年号“太平兴国”,此时南有吴越,北有契丹、北汉,成为宋朝边境大患。翌年五月,吴越王钱俶献地,江南全部平定,解决了后顾之忧的宋太宗积极筹备对北汉的战事。史书载:“北汉边候言晋、潞、邢、洺、镇、冀等州皆治戎器及攻城之具,又转漕刍粟,北汉主甚恐。”[18]418朝廷除了加紧置备军械、粮草,还就北伐的准备展开讨论:“庚午,命起居舍人辛仲甫使于契丹,右赞善大夫穆被副之。仲甫至境上,闻朝廷议兴师伐北汉,实倚契丹为援,迟留未敢进,飞奏竢报,有诏遣行。”[18]415契丹与北汉乃叔侄之国,辛仲甫出使契丹,闻朝廷讨论伐北汉之事,“迟留未敢进”,反映了局势的紧张,战争随时可能爆发。太平兴国三年(978),此时距离北伐不到一年时间,这年的进士科试策问到:

我国家诞膺景命,爰创洪图,立万世不拔之基,成四海混同之化。主上大明继照,圣德日跻,乙夜观书,旰食听政。训兵练将以养锐,务啬劝农以丰本。孜孜不倦,岂无意乎?岂不以蓟北戎人,尚侵禹画;河东余孽,尤保枭巢。然则二寇欢盟,数世连结。畏中原之强盛,曲陈款附之诚;忧同恶之危亡,潜怀救解之计。若击之,则有阻夷狄来王之意;若置之,则恐违生灵傒望之心。取舍之间,后先安在?秀才博达今古,洞照机宜,来觇国光,岂无良策?试为条对,将副虚求。[5]249

“河东余孽”指的正是盘踞太原的北汉人。策问中先是颂扬了皇帝的“圣德”,然后指出现实环境是“蓟北戎人,尚侵禹画;河东余孽,尤保枭巢”,点明契丹、北汉两大威胁。但朝廷对北伐之事依然犹疑不决:“若击之,则有阻夷狄来王之意;若置之,则恐违生灵傒望之心。取舍之间,后先安在?”要求应试者判断形势,给出决策。

田锡在这一年参加礼部贡举,他在对策中首先歌颂了皇帝功德:“吾皇以文德化域中,故四夷咸宾,九贡来底”,[5]249接着直入主题,指出北汉难以攻取的原因在于“怙戎人之强援,幸同恶以相济”,进而认为当前应该“去其所怙”,使北汉“党援孤孑”,达到“举一并土,若吹鸿毛”的目的。具体做法为“以圣人用间之术,绝叛人所恃之心”,主张离间北汉与契丹的关系,使北汉孤立无援。田锡依据形势主张北伐,精准地抓住了问题的要害,并给出了合理的解决方案,展现了其处理时务的过人能力。事实上,宋太宗即位初就曾多次派人出使契丹。太平兴国二年(977)五月,太宗“命起居舍人辛仲甫使于契丹,右赞善大夫穆被副之”,[18]405同年十一月,命“监察御史李渎、阁门袛候郑伟为契丹正旦使”,[18]415参加契丹节日庆祝活动,以和平姿态达到麻痹对手的目的。田锡之策,实与朝廷不谋而合。

田锡最终得以榜眼及第,正由于此篇对策分析透彻、方案务实、气势充沛,是试策中的佳作,而同时期更多的对策则是投机取巧,毫无主见。北宋刘安世云:“殿试之用,诗、赋、策问固无优劣。人但见策问比之三题似乎有用,不知祖宗立法之初极有深意,且士人得失计较为重,岂敢极言时政阙失,自取黜落,或居下第,必从而和之。是士人初入仕,而上之人已教之谄也,傥或有沽激慷慨直言之士,未必有益。”[19]郑性之亦云:“盖尝历观答策,深监谀风。在熙宁则多言更变之宜,在绍圣则具论绍述之美。是为迎合,实可深羞。”[20]30举子为博取功名,必会研究琢磨朝廷政策风向,并“从而和之”,不敢“极言时政阙失”,人云亦云。这样既缺少对局势的深刻分析,又缺乏个人创见,自然无法与田锡的对策相提并论。

除了军事策略,宋初对时务的考查还涉及取士制度和土地关系。

北宋建国之初,循唐五代“公荐”①李焘《续资治通鉴长编·宋太祖乾德元年》:“故事,每岁知贡举官将赴贡院,台阁近臣得荐抱才艺者,号曰公荐。”李焘《续资治通鉴长编》册二,卷四,第105页,中华书局,1995年。制度,“行卷”与“延誉”之风盛行,进士科的取舍依然决定于举子出身和台阁近臣的举荐。太祖尝谓近臣曰:“闻及第举人呼有司为恩门,自称门生,见知举官辄拜之。此甚薄俗,非推公取士之道。又缙绅间,多以所知进士致书主司,谓之公荐。朕虑误取虚誉,当悉禁之。”[21]柳开谈及此风气时说道:“文章之用,固如金石;权势之要,疾如风雷;朋党之附,密如胶漆。……友朋间凡进于有司者,开常以是言告之,其取名也者,彼于得失也,无能逃脱于此。”[22]后虽明令禁止“公荐”,然徇私滥进之风犹存。针对这一情况,太宗即位后第三年(978),试举子的策问为:

有国者设爵求贤,悬科待士,虽古今之通制,在沿革以殊途。周开俊造之科,汉重孝秀之目,皆因乡曲之誉,遂登公卿之府。末俗浇薄,浮竞成风,或托势援以干有司,或假梯媒而取上第。有唐季世,此弊尤繁。今国家以文教大兴,古道尽复,若采声华于乡曲,恐渐成朋比之风;但令程试有司,又虑开请托之路。取士之道,何术为先?秀才若策试于天庭,将何辞以待问?[5]250可以想见,当时的“末俗浇薄,浮竞成风”已经到了相当严重的程度,朝廷亟须改良取士制度。命题者给出了两种方案:一是仿汉制,“采声华于乡曲”,举贤良方正之才,又恐“渐成朋比之风”;二是依唐例,“但令程试有司”,较诗赋文论之艺,又虑“开请托之路”。田锡的对策是:“莫若损益先王之术,审详取士之机,先试以经济之谋,后访以英翘之誉,责其实称乎名”。[5]250这是一种折中的办法,主张先考试,再访其名声。纵观太祖、太宗两朝,取士浮竞之风始终存在,直到真宗继位,打击徇私舞弊并完善封弥、誊录等制度后,情况才有所改观。

土地关系是农业的核心问题,关乎立国之本。自中唐均田制废坏后,土地私有化程度逐步加深。太祖赵匡胤杯酒释兵权,鼓励昔日的将领“择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业,多置歌儿舞女,日夕饮酒相欢以终天年”,[23]8允许他们兼并土地并享有免税免役的特权,使得土地兼并之风愈演愈烈,造成“天下赋税不均,豪富形势者田多而税少,贫弱地薄而税重,由是富者益富,贫者益贫”[4]4810的局面。《开封府试策第三道》载:“不耕而食者塞路,不织而衣者实繁,浮泛之户渐多,兼并之家日富。恃豪强者或势侵于周县,逼饥寒者亦难守于丘园,以至赋籍不增,版图亦耗。”[5]251而朝廷在为北伐备战,需要大量人力和物资,使得形势更加紧迫:“故一夫之耕,支赡靡足;一妇之织,供亿无余”,[5]254“所以备边有馈运之劳,积粟无通济之术”。[5]255土地兼并造成自耕民流失,而豪强享有少税甚至免税的权利,沉重的赋税压在中小地主和广大自耕民身上,再加上战争迫近,“士卒又难为两役”,[5]255势必导致国家财政收入锐减。《试进士策第六道》云:“迩来虽闻建议,未见成功……其理安在,幸为敷陈。”[5]255语气急迫恳切,既是求贤若渴,也是为乱局求良策。

田锡在此年的考试中作答道:“昔黄帝设井田之法,周文用土著之令。故生民之众寡,由是而详焉;王者之征赋,由兹而均也。”[5]251借黄帝、文王故事,说明“井田之法”、“土著之令”的益处。接着批评商鞅“废哲王经久之术”,导致“兼并之弊逐生,赋舆之法不一”,而汉武帝“以盐铁六筦之财,佐疆场连年之用,末作益甚”,使得每况愈下,“黎元愈困”。关于恢复井田制的讨论,从宋初起就持续不断,田锡认为“夫井田之赋,千古绝迹,不可复也”,对于失去土地的流民应“利其衣食之源”,鼓励其重新回归生产,对豪强则“抑兼并之人”,主张“提利权而均国用”。

杨亿所撰《咸平四年四月试贤良方正科策》中也提到了土地兼并所导致的流民问题:“而廪庾之积,未至陈陈相因;流亡之人,犹复稍稍而出。郡国振业之不暇,豪强倍称而益滋,未能小康,乃至重困。”这表明,虽二十多年过去,问题仍未能解决。

综上,宋初试策以选拔德才兼备的人才为目标,着眼于对儒家兼及道家的理解和把握,考查对历史故事的记忆与论述,关注举子应对国家重大事务的决策能力,反映出朝廷对人才标准的综合考量。对策方面,举子往往立足经典、引述故事,用以评论当朝时事,而力求分析深刻透彻、方案合理可行常是科场的制胜策略。

三、宋初试策的特点及产生原因

试策作为一种科场应用文体,具有很强的功利性。想在科场上脱颖而出,就必须在立意和文辞上下功夫。然宋初试策因试题的限制以及举子的谨慎心态,少有自立新说之人,“皆穿蠹经传,移此俪彼,以为浮薄,唯恐不悦于时人,非有卓然自立之言如古人者”。[24]660如此一来,如何在文辞的技巧上胜人一筹就成为应试者的重要考量,使得宋初试策呈现出鲜明的特点。

其一,征引奥博,巧用骈偶。宋初尚博识多闻,偏重选拔“明识经邦,强学待问,多识前训,博极群书”[7]156之才,举子往往在试策中广征博引以显其博学。对策多用偶句,王铚《四六话》曰:“吴正肃试贤良方正科殿试,因论古今风俗之变,皆随上好恶,有曰:‘城中大袖,外有全帛之奢;雨下垫巾,众为一角之效。’是时试策犹间用偶句也。”[25]以夏竦为例,恰能说明这一倾向。

夏竦(985~1051),字子乔,江州德安人。北宋初期政治家、文学家、古文字学家,文章为时人所推崇,《宋史·夏竦本传》载:“竦以文学起家,有名一时,朝廷大典策累以属之。多识古文,学奇字,至夜以指画肤。文集一百卷。”[3]9576《夏文庄公竦神道碑铭》云:“公少好学,自经史、百氏、阴阳、律历之书,无所不学。其学必究古今治乱天人灾变之原。其为文章,闳衍环丽,殆非学者之所能至。”[26]196夏竦以博学之才为人所称道,四库馆臣称其“百家及二氏之书,皆能通贯。故其文征引奥博。”[27]“征引奥博”一词道出了夏竦文章的特点,即大量引用经、史,融会贯通,使文章呈现出一种属思深奥、学养广博的风貌,其试策更是如此。

景德四年(1007),夏竦在《崇政殿御试贤良方正能直言极谏科制策》中写道:

臣闻周监二代,文物周旋;姬旦践阼,宪章昭备。诏六官以政令,建五等以亲贤。礼行三雍,法垂象魏。故文、武创业而臣工作颂,成、康致治而刑措不用。洎平王东迁,皇纲解纽,《黍离》之什,下列《国风》……垂数百载,而唐有天命。房杜议其律令,马周陈其法度。致太平于贞观,制礼乐于开元。分爵九等,品有正从。故职官之制,《六典》备焉。今陛下问其沿革,询其损益,其将有所发于天下也。臣愿朝廷鉴历代之所短,举唐汉之所长,文者损之,急者宽之,过者抑之,不至者进之,则古今之美,无不济于下矣。[2]30

此段针对策问中“既沿革而不一,亮损益之可知”作答,铺叙了从周代至唐开元年间近1800年的历史,拣选其中有关制度沿革的部分,按照时间的脉络,一一列出并加以点评,最后归结到“文者损之,急者宽之,过者抑之,不至者进之,则古今之美,无不济于下矣”上来,几乎处处引故事,随处据经典,其“征引奥博”之处可见一斑。

另外,像“律历精密于盈虚,郊祀周旋于坛峙。分郡国以王宗支,制歌舞以象功德”、“房杜议其律令,马周陈其法度。致太平于贞观,制礼乐于开元”这样对仗工整、音韵协和的骈偶句在文中比比皆是,散文句法应用不多,与后世古文家的散文相比,夏竦的这篇策文更近于律赋。

宋初试策“征引奥博,巧用骈偶”的特点,究其原因,大致有四:

首先,文风的浸染。北宋初期,活跃在文坛的多是南唐、吴越降臣,南方文士尚唯美而少气骨,“循五代之旧,多骈俪之词”,[28]骈文一度成为宋初主流文学样式。景德年间出现的西昆文风重学识、好雕琢的特点进一步影响了科场,成为举子们争相效仿的对象。西昆文士多为馆阁之臣,名播于外,而又担任科考出题评卷工作,其文学趣味必然引导着科场文风。《宋会要辑稿》载:“朝廷每次科场所差试官,率皆两制三馆之人,其所好尚,即成风俗。在京举人,追趋时好,易知体面,渊源渐染,文采自工。”[4]4281欧阳修亦云:“是时天下学者,杨、刘之作,号为时文,能者取科第,擅名声,以夸荣当世,未尝有道韩文者。”[29]可见西昆文风在科场风靡一时。

其次,律赋的影响。“科场文体之经义、诗、赋、策、论在不同时期,其地位有所不同,在某一时期占据主导地位、据之以去取的科目,往往对其他考试科目形成强大的辐射性影响,使得其他科目产生与主导科目趋同的情况。”[30]仁宗朝以前的科考,始终是“以诗赋定去留”。[31]2435律赋占有最重要的地位,无疑会将其文体特征向试策渗透。

再次,类书的编纂。众多大型类书在宋初编纂而成,如《太平御览》、《太平广记》、《册府元龟》,这些类书带有奉敕编纂的性质。除此之外,还有许多私撰类书,如杨亿《笔苑时文录》、宋白《建章集》、晏殊《事类赋》等,有为科场提供参考的目的。如此一来,既为博识多闻创造了客观条件,也带动了北宋人对学识的追求。

最后,矜胜心理的作用。宋代官僚多由科举出身,科举是绝大多数士人追求功名的必由之路,如朱熹所言:“居今之世,使孔子复生,也不免应举。”[32]科场是较量才识高下的场域,举子渴望文章受到赏识,便以骈俪示才学,以奥博逞渊识,极尽炫才之能事。

其二,谨严密实,庄重典雅。科场文章有其独特的行文规范,在试策中表现为“颂圣—作答—谦辞”的线性结构,作答部分又必须按照要求“试为条对”,[5]249即根据策问中的问题逐个回答,不作过多发挥。

如《开封府试策第一道》[5]249针对契丹与北汉“二寇欢盟”的局势,提出三个问题:一是为何北汉久攻不克,“犹保枭巢”;二是对北汉是否需要动用武力;三是怎样解决这一局面。田锡对策的第一部分即颂圣:“我国家光启宝图垂二十载,先朝以武功定天下,吾皇以文德化域中,故四夷咸宾,九贡来底。”紧接着分别回答策问中的问题:认为北汉之所以久攻不克,是因为“怙戎人之强援”,而如今国家“府库丰富,兵革精练”,是出兵的好时机,并给出了“去其所恃”的办法,最后以“谨对”作结。可谓层层递进,秩序井然。

《崇政殿御试贤良方正能直言极谏科制策》[2]30也是如此。策问可分为十一个部分,其中第一部分从“朕克谨承先训”到“所以博延髦士,庶获嘉谟”为止,表达皇帝求贤若渴的心情;第二至十部分从“昔姬德之隆”到“用资宵旰之虑”,各自提出一个问题供举子回答;第十一部分则是“靡悼后患,咸罄昌言”一类的套话。对策恰好与策问结构完全吻合:第一部分称颂国家“宅有神器,五十年间,上无逸德,下无遗政”;从“制策曰”开始到“而不违其实矣”,按照问题顺序分为九个部分依次作答,每个问题以“制策曰”领起,先抄录问题原文,而后才是“臣闻”,论述个人观点;再后是“臣诚不佞,罔知忌讳。叨备清问,忧惶跼蹐”这样的谦辞,最后以“臣谨对”结尾,可见其程式的严谨程度。

需要说明的是,有些对策将颂圣部分放在最后,与谦辞结合,如《开封府试策第三道》。[5]251这样做的好处是使文章直奔主题,有开门见山的效果。

追求庄重雅正是宋初试策的另一特点。在科场文章中,举子们不仅要体现出自己的博学多才,还要展现良好的自我修养与风度。既然考试的最终目的是选拔官僚,那么对策实际就是模拟官员的口吻回答国家治理的问题。除了要有“臣请以”、“臣谨按”[2]30一类的固定格式,还须有台阁文章的华贵之气。

吴处厚《青箱杂记》云:“本朝夏英公亦尝以文章谒盛文肃,文肃曰:‘子文章有馆阁气,异日必显。’后亦如其言。然余尝究之,文章皆出于心术,而实有两等:有山林草野之文,有朝廷台阁之文。山林草野之文,则其气枯槁憔悴,乃道不得行,著书立言者之所尚也。朝廷台阁之文,则其气温润丰褥,乃得位于时,演纶视草者之尚也。……王安国常语余曰:‘文章格调,须是官样。’岂安国言官样,亦谓有馆阁气耶?”[33]文肃认为夏竦文章有“馆阁气”,日后必定显贵,而所谓“馆阁气”就是指典雅庄重、格调宏远的“官样文章”。就宋初试策来看,虽然策问曰“靡悼后患,咸罄昌言”,[2]30鼓励举子直言不讳,大胆说出个人见解,而举子们大多言辞温和典雅,未敢言出激烈或故作新奇之语。

四、结 语

宋人早年大多有研习策论的经历,如夏竦自道“臣生逢太平,幼读方策”。[2]30试策作为应试文体,固然有内容空泛、模式化严重等问题,却在早期训练了士人的学识积累和思辨能力。为了应考,士人必须花费大量精力反复揣摩典籍,精读文献以求掌握。沈作喆《寓简》载宋人读书之法曰:“书之富如入海,百货皆有,人之精力不能尽用,但得其所求者尔。故愿学者每次作一意求之,如欲求古今兴亡治乱圣贤作用,且只以此意求之,勿生余念。又别作一次,求事迹、故实、典章、文物之类,亦如也。他皆仿此。”[34]宋人于书无所不读,不仅求之以“古今兴亡治乱圣贤作用”,还包含“事迹、故实、典章、文物之类”,使宋人文章呈现出浓厚的学者气息。刘克庄云:“入宋则文人多,诗人少,三百年间,虽人各有集,集各有诗,诗各自体,或尚理致,或负材力,或辨博,少者千篇,多至万首,要皆经义、策论之有韵者尔,非诗也。自二三巨儒,十数大作家,俱未免此病。”[35]由此可见试策考试对宋代文人影响之深。

单就宋初来说,朝廷通过试策考试,宣扬了“崇儒”的文化政策;馆阁之臣借由自身地位,引领了时代的风尚。宋初试策明显地影响了宋初文学。然而必须指出的是,这种影响并非直接的、单向的。作为科场文体的试策,需要通过科举这一媒介才能作用于宋初文学,而宋初文学经过自身调整,反过来又会对试策产生影响。景德四年(1007),鉴于西昆文风的消极影响,此年的策题问道:“恶实尚华,实繁厥类;斫雕为朴,岂无其时?”[2]30华美文风的泛滥反过来刺激试策的风格做出改变。大中祥符二年(1009)正月庚午真宗下诏曰:“敦百行于人伦,阐六经于教本,冀斯文之复古,期末俗之还淳。而近代以来,属辞之弊,奢靡滋甚,浮艳相高,忘祖述之大猷,竞雕刻之小技。爰从物议,俾正源流。”[8]415明确提出文章之道在于“敦百行于人伦,阐六经于教本”,倡导文以载道。朝廷对文风的矫正迫使试策的写作标准产生相应的变化,但总体而言,宋初试策未能做到“载道”的目标,更多地呈现出“穿蠹经传,移此俪彼”[24]660的特点。因此,宋初试策与宋初文学之间是一种间接的、双向的、此消彼长的关系。研究试策,有助于理解把握北宋初期文学的面貌与演进形式。