甘肃省打造敦煌画派的对策与建议

2019-11-28张玉平

张玉平

(天水师范学院 美术学院,甘肃 天水741000)

打造敦煌画派是近年来甘肃省政府提出并加以倡导的文化艺术建设行动,其主要依托甘肃敦煌研究院、美术研究所、甘肃画院、甘肃省美术家协会来开展工作,在提出这个口号以来,各机构相应开展了一系列工作,其中最主要的是集体对敦煌艺术的考察和研讨;同时,甘肃一些美术家在这一时期的艺术作品创作中,有意识地在其作品中吸收和融入了敦煌艺术的一些元素,在表现西部和丝路风光的艺术作品中也出现了一些探索新的表现技法的创作倾向,在美术创作中以图像的形式在新的历史文化语境中对敦煌艺术的内涵进行了全新的解读和诠释,使当下甘肃省美术创作的整体面貌发生了较大的变化,这是提出打造敦煌画派以来甘肃当下美术领域出现的新状况。

一、打造敦煌画派的目的和意义

画派,一般是指在一定的历史阶段内,有一些思想倾向、艺术主张、创作方法和艺术风格等方面相近或相似的艺术家,自觉或不自觉形成的艺术家群体。[1]美术评论家马鸿曾也曾说:“构成一个画派,必须具备四个条件,一是相近的精神指向。二是相近的审美取向。三是相近的艺术风格。四是公认的领军人物和一批核心成员”。[2]一个画派的核心要素是开宗之祖艺术家群体、独特的艺术观念及其观念影响下的艺术作品。甘肃之所以在这一时期的文化艺术发展中选择进行敦煌画派的打造,是与甘肃省文化在现当代以来的发展中边缘化境况相关的,在国人的印象中,甘肃总是和经济落后、欠发展和边塞地区等字眼有关,“兰州虽然在中国地理版图的中心,但在东部沿海甚至中部的人来看,兰州已经到了边塞之地,这是地理与心理意义上的差别”;[3]在20世纪以来的历史、文化、经济等各种叙事中,对甘肃基本形成一种十分负面的印象,这种由各种叙事和想象造成的印象根深蒂固;我们要正视这种边缘化,因为这是一种客观存在的现实。美术亦然,翻开各类版本的古代美术史,宋之后基本上跟甘肃无关,元、明、清的美术史基本是江南美术史。到后来各种版本的“二十世纪中国艺术史”“新中国美术史”等现当代美术史的构建中,甘肃美术基本上是缺席的,甘肃20世纪以来的美术创作基本没有成为建构现当代美术史的材料,这无疑是我们甘肃文化艺术发展的现实状况。故甘肃省政府于2013年推出的“华夏文化传承创新区”的文化建设方案,便是从主体出发突破这种境况的努力,在美术界,甘肃省提出打造敦煌画派,便是在这种文化语境中找突破的。结合甘肃美术发展现状,其提出打造敦煌画派有两个方面的目的和意义:

1.全球化时代地域文化身份构建的努力

当下,随着世界各国经济文化交流的加强,文化同质化的趋势进一步加强,这是一种由经济全球化为导向,以文化传播技术为媒介,以不同文化的大规模交流与互动为内涵的世界文化的发展过程;由于人们对跨国传媒文化活动所引起的文化同一性的加强与警惕,故引起一些有识之士呼吁关注地域文化的呼声,“因为在经济全球化和文化全球化的浪潮下,每天都有许多原先可以维系微观社区互动的地方性知识被挤压成碎片,散落甚至消失”。[4]这种威胁在改革开放以来尤为突出,在西方的所谓普遍主义价值的话语体系中,中国在历史上形成的各种地域文化被作为落后的代名词,特别是在20世纪80年代大力发展经济的浪潮中被遮蔽了;但随着历史的发展,人们逐渐认识到地域文化缺乏所存在的问题,正是在这种地方性文化价值重新思考的焦虑中,重建一个全球化文化语境下的地方性文化,成为各地区文化建设的自觉选择。在全球化的普遍意义前提下,21世纪以来,中国很多地方都以地域文化为主,展开了地域文化身份的再造,象广西的“印象刘三姐”“印象丽江”,陕西的“望长安”等文化产品。陕西的“祭祀黄帝”,甘肃天水的“祭祀伏羲”“祭祀女娲”无不例外地都是这种努力。甘肃打造敦煌画派,正是在这种地域文化身份构建的文化语境中提出来的,因为在甘肃可以选择的文化资源中,敦煌,无疑是首选对象,特别是对于美术创作来说,敦煌美术无异是甘肃省在中国美术史上的骄傲,其保存下来的4世纪到11世纪的壁画和彩塑,为展现不同时期中国文人画体系之外的艺术提供了重要文本;同时,敦煌艺术在20世纪以来对中国文化的影响是不容置疑的,正是在20世纪的美术史叙事的话语中,使本来自宋之后逐渐被文人文化体系所淡忘的边塞之地的敦煌,被作为美术史范畴构建出来。敦煌,由此从地理名词变成文化名词,随着敦煌在现当代的美术史叙事文本中不断融入,使敦煌成为中国文明史叙事文本中一个有机的不可缺的重要组成部分;特别是经过20世纪三、四十年代时期中国文化人的西北行和20世纪80年代兴起的西北风等文化寻根活动,其所蕴含的雄强艺术风格和多元表现技法成为很多艺术家寻找新的绘画语言的重要地方。20世纪有许多艺术家的创作,深受其影响,故甘肃打造敦煌画派,其实质是利用敦煌这张文化名片和这类资源,构建在全球化时代甘肃地域文化身份的一种努力。

2.主动参与到当代美术进程的努力

甘肃在宋以后的中国历史发展中几乎是被文化艺术史所遗忘的地方,以寺观壁画、雕塑、墓葬美术等为主的非文人画美术品,只是在20世纪美术史叙事的话语中,才变成美术品,并且参与了以“美术”叙事为核心的中国美术史的构建;这是因为“在中国漫长的历史进程中,基于皇权中心与汉文化覆盖范围来界定族群的种族观、地域观,使得在经济、政治、文化上与统治中心地带有着巨大差异的西北地区一直处于多层意义上的化外之境。在传统文化的认知体系中,西北俨然是一个未经文明开化的荒蛮之地,它不能被纳入到文化的核心叙事内”。[5]同样,在20世纪和新中国以来的美术发展历程中,甘肃本土美术家的艺术创作,在主流美术的发展中一直处于失语状态,其中只有吕澎先生所著的《二十世纪中国艺术史》较为详细地记录了1992年发生在兰州市兰州军团的艺术群体开展的一个行为艺术——“葬”,“葬”这个行为艺术在当时国内有一定的影响力,主要是对艺术商品化的警惕与反思,除此之外,其他各类冠以20世纪的美术史叙事中,甘肃现当代美术创作基本消失了,好像在整个20世纪,甘肃美术界创作不存在似的;这种现状的形成,是有多种因素造成的,从我们自身的因素来看,可能与我们没有积极参与现当代美术发展的进程有很大的关联。故甘肃提出敦煌画派的概念,并以政府力量组织实施,其实质是主动参与到现当代美术发展进程的努力,力求避免在现当代美术发展历程中被边缘化的境地。

二、目前甘肃省打造敦煌画派存在的问题分析

敦煌位居东西方文化交流之咽喉孔道,随着丝绸之路的繁荣,敦煌等地发展成了国际性的都会或重要城镇。史载丝绸之路“总凑敦煌,是其咽喉之地”。著名的敦煌石窟现存壁画达50000多平米,这些壁画美轮美奂,丰富多彩,具有极高的艺术价值,是甘肃省一张靓丽的文化名片,也是甘肃省在全国、乃至全世界独特的文化资源。充分利用这一宝贵的文化资源打造敦煌画派,形成甘肃省文化艺术方面的“拳头”产品,是甘肃省建设文化大省的必然要求和一条十分可行的发展路子。以甘肃画院为主在中国美术馆举办的“朝圣·敦煌”甘肃画院美术作品创作工程,便是这一努力的具体实践,这些创作,是由把甘肃画院的退休画家、在职画家和院聘画家共同组成的创作群体,以丰富的敦煌艺术资源为创作基础,在新的文化语境中表现对敦煌艺术的理解和认识;从展出作品来看,甘肃的美术家从不同角度入手,在作品中融入东方元素,表现甘肃地域文化和地貌特征,为孕育敦煌画派做了基础性的努力工作。但仍然存在一些问题和不足,主要表现在以下几方面:

首先,敦煌画派的艺术风格尚未明确和固化。目前甘肃省内美术作品,往往在取材敦煌当地的文化资源时,还只停留于表面素材,只是借鉴了一些地域因素,对于敦煌文化资源的艺术精神、折射出的文化气象未能进行充分挖掘,使得敦煌画派的艺术特质不能够完全彰显。因此,我们要在梳理敦煌艺术的基础上,凝练画派在当下文化语境中的创作观念和艺术主张,有了明确的艺术创作观念和艺术主张,美术家群体便可以在敦煌艺术资源和地域文化资源的基础上发展出与观念相对应的代表作品;在这里,明确艺术的创作观念、创作方法和创作风格是核心要素。

其次,敦煌画派缺乏核心领军人物和骨干成员。一个画派的形成和繁荣有两个重要因素,一是是否出现了数量众多的艺术家群体,这个群体有无一个核心的、标志性的领军人物;二是该艺术家群体的创作有无自身独特的艺术风格。目前,甘肃省内从事美术创作的不少艺术家虽然都从事与敦煌相关的美术创作,但是大多不够系统,尚处于离散、偶发性阶段,缺乏长期以来始终如一从事敦煌美术创作的固定队伍。同时,甘肃画院开展的美术创作工程,仅仅是培养或孕育敦煌画派的开始,其成员也是临时组建的,在创作观念、美术表现手法和艺术风格上差异较大,要在明确创作观念的前提下培养画派的骨干成员和领军人物,使其创作及作品在国内有一定的影响力。

最后,对于丰富多彩的敦煌地域资源开发不够充分、表现不够到位。敦煌地区处于中西文化交流的桥梁地带,这里河流、沙漠、山脉、草原、田野兼具。随着丝绸之路的开通,佛教的东传和西汉对河西地区的经营开发,敦煌逐渐成为河西走廊的经济、文化中心之一,是丝绸之路上重要的国际商贸城市和天下富庶之地。敦煌自古以来就是多民族聚居地,历史上羌戎、乌孙、大月氏、匈奴、鲜卑、吐谷浑、吐蕃、回鹘、粟特、于阗、党项、契丹等少数民族先后聚居于此地。汉唐以来,敦煌地区经贸的繁荣为中西文化交汇提供了可能,无论丝绸之路的线路如何改变,敦煌都是唯一不变的东来西往的吐纳口和咽喉要道。古往今来,多少戍边将士驻防于此,远赴边塞从军的文士涉足于此,往来于中土和印度、西域之间的僧侣传教于此,来往于中亚、西亚乃至欧洲的商队过往于此,不同阶层、不同肤色、不同民族的人们聚居于此,驼铃阵阵不绝如缕;商贾往来,川流不息。“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”[6]敦煌艺术是中西方文化交流、多民族文化融合、不同时代艺术相互影响的结晶。在艺术创作上,我们在画派的培育过程中,其创作要避免敦煌元素借鉴的表象化,题材上关注地域性题材(丝路风情和少数民族题材)的同时,将创作关注点放在当下,关注当下社会发展进程中人们的情感和生活,只有这样,敦煌画派的打造才能实现。

三、充分发挥地域与资源优势,着力打造甘肃敦煌画派的策略

敦煌艺术是敦煌文化中重要的组成部分,是中国古代非文人画体系之外艺术的集中体现,特别是其壁画和彩塑,在中国艺术史上绽放着夺目的光彩,是极有价值的艺术标本。其艺术价值在历史中曾经被遮蔽的原因是,在两宋以来形成的“书画”表述系统中,其被视作工匠制作而不被重视;但在后来的新文化运动中,中国的知识分子,重新表述中国的艺术系统时,“书画渐渐成为美术或艺术中的一部分,从而失去代表中国艺术唯一性的资格”。[7]这一艺术观念的变革,是敦煌艺术在20世纪以来光彩夺目的核心原因,故甘肃提出打造敦煌画派,要充分发挥地域、资源方面的优势。

1.发挥地缘优势,着力突出敦煌特色

地缘,一般指有地理因素参与作用下形成的政治状况,我们这里是指在地理因素参与下形成的文化艺术状况;从现实情况来看,甘肃给人的影响是很落后的,但敦煌在国人的心中却是一座文化艺术宝库,每年来敦煌朝圣的各种学科背景的人们,对敦煌文化及艺术做着不同的诠释。故甘肃省政府提出打造敦煌画派,有着充分的地缘优势。无论敦煌学研究在何处,但敦煌这个地理坐标始终在甘肃,并且是甘肃历史文化发展中一个十分重要的组成部分。翻开各类关于甘肃文化书写的书本,其始终是一个绕不开的存在,从这个意义上来说,甘肃打造敦煌画派是名正言顺的,因为敦煌它就在甘肃,而且与美术相关。与美术相关这一点很重要,20世纪以来的有些画派,名称往往只有地域性而与美术无关。从我国的长安画派、金陵画派、冰雪画派、漓江画派、关东画派、岭南画派、新哲派、新海派等画派来看,其画派在很大程度上都有着很强的地域性,地域是一个画派成立的一个重要因素。如明代的吴门画派,是明代时期苏州及相临的松、嘉、湖地区为依托而产生的门派,清代扬州画派便是以扬州为活动中心的一些有千丝万缕的关系画家的组合,是扬州这个地方给了他们一定的社会环境、经济基础和艺术生态。故甘肃“敦煌画派”的提出有着充分的地缘文化优势。

2.开发敦煌资源优势,形成鲜明的艺术风格

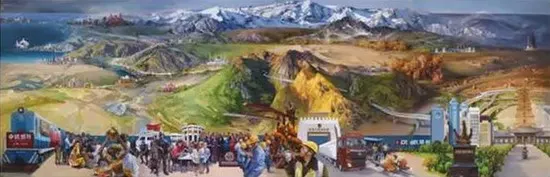

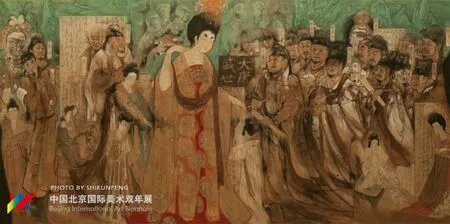

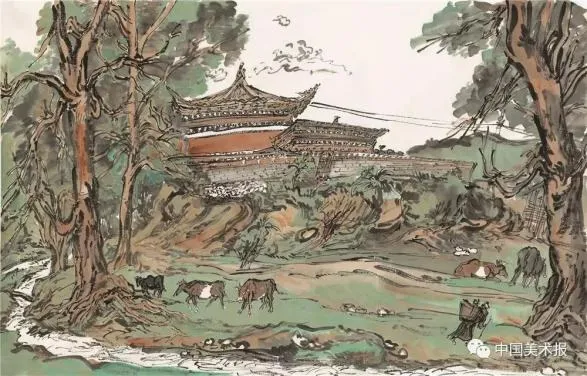

甘肃具有优厚的文化艺术资源,敦煌更是艺术资源宝库。20世纪一大批著名艺术家去敦煌学习中国传统艺术,当然这是另外一个传统,即非文人画艺术传统,其以寺观墓葬等壁画、雕塑艺术形式为表征,在中国几千年的历史发展中虽然没有被浓墨重彩的书写,但在历史的长河中从未缺席。1946年,常书鸿说,“敦煌艺术是一部活的艺术史,一座丰富的美术馆,蕴藏着中国艺术全盛时期的无数杰作,也是目前我们探寻着的汉唐精神的具体体现”。[8]这当然是在新文化运动时,新的美术体系确立过程中,以全新的审美目光观看敦煌艺术的结果,但至少在唐以后的历史长河中,敦煌艺术在很多的时候被文人以书画为核心的艺术体系所排斥;观念培养审美目光,在水墨体系的光环中,以“丹青竞胜”为主调的重彩画被文化主流所排斥,使它的价值在宋代之后被遮蔽。20世纪中国文化艺术界对敦煌艺术的重视与挖掘,从甘肃本身来看,是一个被外围“发现”的过程。因为对敦煌艺术的借鉴、改造和再创造都是由主流文化地区的艺术家进行的,甘肃艺术家并非对敦煌艺术挖掘的主体;这一点我们可以从20世纪以来的一些艺术家创作中可以看出。20世纪初中国和外国各种矛盾的对抗中,在建立民族文化身份和民族自尊心的历史语境下,人们开始寻找历史上能代表中国的本土文化。中国的文化人和艺术家的西部之行开始了挖掘西部和敦煌的开端,20世纪重要的艺术家基本都有一个到西部和敦煌探寻艺术创作资源的经历,可以说,敦煌对于20世纪以来的中国民族美术的现代建构有着重要的资源意义。就拿近几年国内重要的美术展览来看,敦煌都是国内一些重要美术家挖掘创作资源的地方。如由中国文联、北京市政府和中国美协共同主办的“丝路与世界文明”为主题的2017·第七届中国北京国际美术双年展,在其组委会提供的素材中,敦煌和莫高窟分列其中,在其展览的作品中,有较多的作品反映甘肃地理坐标,有的借鉴敦煌艺术元素,如丝绸之路新篇章(图1),作品全景呈现了古丝绸之路在21世纪中国政府倡导的“一带一路”倡议引领下新的状况。图景尽可能全面地体现了“一带一路”工程重大元素,画面中呈现了酒泉卫星发射基地。唐勇力的中国画《盛唐书画艺术》(图2)将敦煌壁画艺术与唐时传世名作的跨时空并置,背景中的榜题是对敦煌壁画艺术表现形式的借鉴,这种将精英艺术与敦煌壁画并置的表现思路,是对敦煌艺术价值的一种肯定。宗慧懿的《迢迢西域》(图3)是对敦煌壁画张骞出使西域图在全新艺术语言下的再创造,其作品还呈现出对敦煌艺术元素的借鉴和再创造。历时五年的中国国家画院“一带一路”国际美术工程计划,在创作期间不间断地组织优秀艺术家奔赴丝绸之路各地考察、写生、创作,并广泛邀请“一带一路”沿线各国知名艺术家与中国国家画院的创作人员及国内美术工作者,以考察、研讨、交流、创作等多种形式,再现“丝绸之路”的光辉历史,诠释“一带一路”的时代内涵。2018年中国国家画院在北京炎黄艺术馆“一带一路”采风写生作品展中便有对甘肃地域资源的艺术表现,艺术家从各种手法和多样化的艺术语言表现了甘南的风土人情。如赵卫的《甘南村庄》(图4)、范扬的《甘南写生》(图5)、何家林的《扎尕拉写生》(图6)等作品,都给我们展示了不同艺术语言表现下的甘肃。这些重要展览对甘肃艺术资源的挖掘充分说明甘肃艺术资源的丰富性,国内艺术家以各种艺术样式和多样的艺术语言表现甘肃的风土人情,并利用敦煌艺术在新的艺术观念下进行艺术创作。

图1 冯路敏等布面油画《丝绸之路新篇章》

图2 唐勇力中国画《盛唐书画艺术》

3.凸显敦煌特色,多出艺术精品

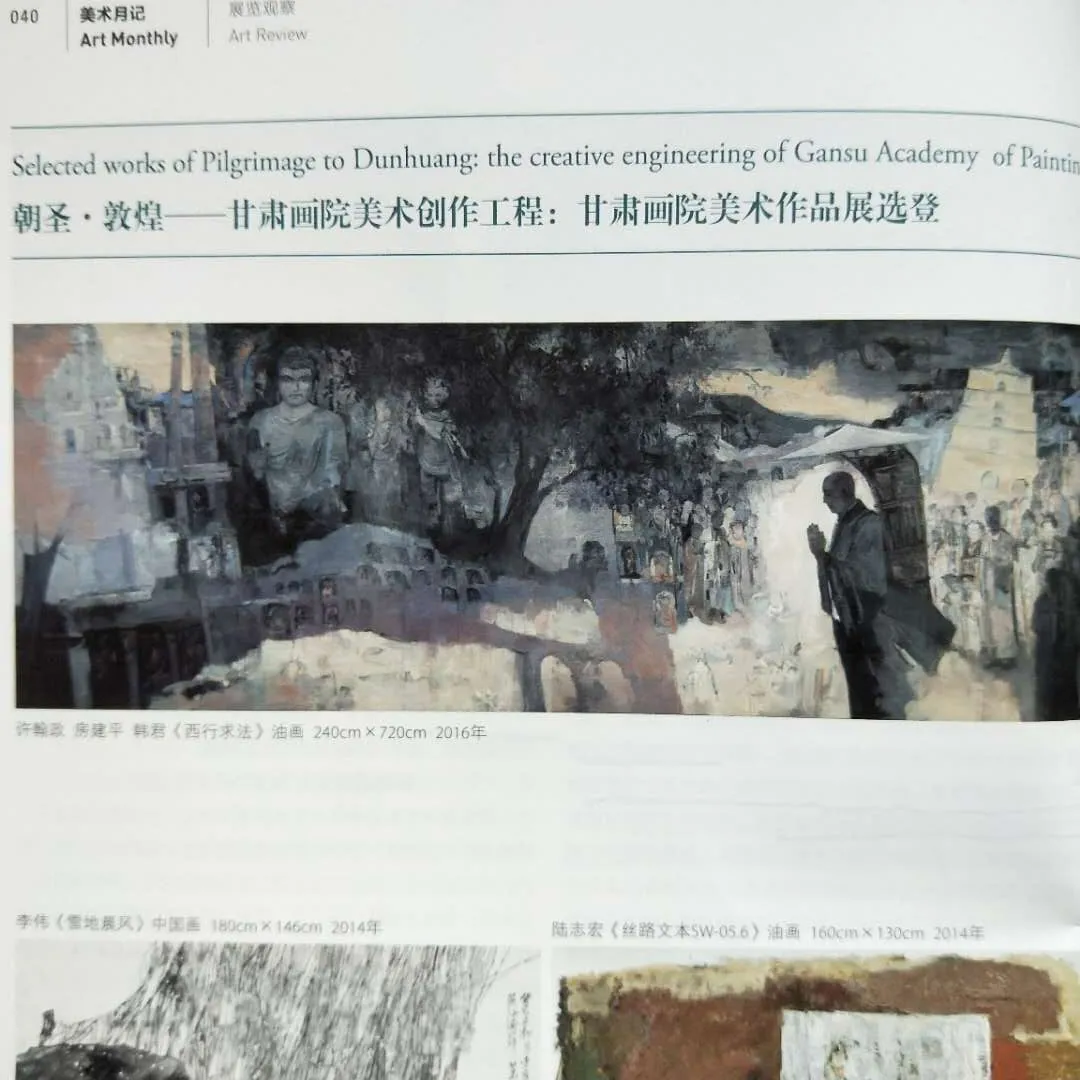

长期以来,甘肃艺术家从主体出发,系统进行敦煌艺术资源的研究与利用,朝圣敦煌——甘肃画院美术创作工程是首次尝试,也是打造敦煌画派的开端,甘肃提出打造敦煌画派,其内涵为“敦煌画派是以信仰为基础生成和延续的艺术派系;敦煌画派具有系统完善的临摹体系;敦煌画派的形式语言主要是岩彩画,或者称为重彩画;在题材内容方面,敦煌画派的主要内容是丝绸之路的文化、历史、经济生活的综合记载。”[9]说白了就是非文人画艺术传统的梳理、研究和当代创新。甘肃在这个传统上有着优厚的文化艺术资源,是打造敦煌画派的重要依托;甘肃打造敦煌画派,尽管画派的名称提出了几年了,且依托“朝圣敦煌”这个美术创作工程开展了一系列工作,甘肃画家都努力重构自身对敦煌艺术的理解与认识,创作了一批在作品中注入敦煌元素的美术作品,是甘肃艺术家群体孕育敦煌画派的具体行动,这个创作工程2018年在中国美术馆举办展览,可以说是对历时六年的“朝圣敦煌——甘肃画院美术创作工程”成果的集中呈现,所呈现的艺术作品“从敦煌艺术的创作方式、内容等方面汲取养分强调传统文化在当代语境下的价值和意义,将着眼点放在当下的中国美术创作上。”[10]这点从展览展出的作品中可以看出,如展览作品中许翰政等创作的油画《西行求法》在人物现象的刻画上便是对敦煌艺术的借鉴,(图7)王梦彤等创作的国画《丝路新貌——大巴扎》(图8)在设色上有明显的敦煌艺术元素。故敦煌画派的核心是发展、创新“非文人画艺术传统”,在这个方面,甘肃有着得天独厚的艺术资源。

图3 宗慧懿中国画《迢迢西域》

图4 赵卫中国画《甘南村庄》

图6 何家林中国画《扎尕拉写生》

在岁月的长河中,璀璨夺目的敦煌壁画艺术以其丰富多彩的内容和独特的艺术成就,吸引后人不断地学习和模仿,为中国美术发展以深远的影响。在我国实施“一带一路”倡议的历史背景下,甘肃省打造敦煌画派,无疑会提升甘肃省文化艺术水平,在甘肃省文化大省建设中具有不可替代的作用和价值,也必然会助力当地社会经济的发展。

图7 许翰政等油画《西行求法》

图8 王梦彤等中国画《丝路新貌——大巴扎》