基于生态适宜性分析的平原煤矿县生态空间优化

2019-11-28李世峰刘瑶瑶

张 鹏,李世峰※,刘瑶瑶

(1.中国农业大学水利与土木工程学院,北京100083;

2.中国农业大学农业农村部设施农业工程重点实验室,北京100083)

0 引 言

煤炭是中国的基本能源,在中国国民经济中占据着极其重要的战略位置[1],煤矿城市在经济发展的过程中,不仅面临快速的城镇化导致城市周边的生态空间不断被蚕食,更需要面对煤矿开采造成了地形地貌破坏等系列问题[2]。平原矿区由于地下潜水位高,开采过程中不仅造成地面塌陷,更会致使塌陷区常年积水[3],据估算,我国平原煤炭基地开采最终将造成沉陷面积31 813.33 km2,积水面积超过19 088 km2,煤矿塌陷地的治理受到当地政府和学者的关注[4]。而当前一些煤矿城市在生态建设往往只关注塌陷区的生态修复,造成塌陷区生态修复良好,非塌陷区生态建设不良的局面[5-6]。因此,以塌陷区为核心,对区域整体的生态空间进行合理的评判,将对平原煤矿城市开展生态文明建设具有重要意义。

近年来,随着生态文明建设的推进,生态空间研究迅速发展,生态空间是除建设用地以外的一切自然或人工的植物群落、山林水体及具有绿色潜能的空间等系列生态用地。学者对全国[7]、省域[8]、市域[9]、县域[10-11]、甚至社区[12]等不同尺度的生态空间进行探讨。随着GIS 技术的不断发展,生态适宜性分析、景观格局分析等方法推动着生态空间的构建。王义方等[13]从选取生态系统稳定性、植被覆盖率、距铁路距离等共计11 个因子,对济宁煤矿塌陷区进行生态适宜性评价,将研究区分为生态核心区、生态缓冲区、生态敏感区和综合建设区等区域,为塌陷区的生态建设提供指导。蒙吉军等[14]通过对贵阳市景观类型进行评判选取生态源点,设置景观阻力面运用最小累计阻力模型,构建生态廊道,从而构成系统的、有效的、连通的网状空间结构,连接生态要素,破解生境破碎化。

本研究以平原煤矿县—山东省郓城县为研究对象,首先结合研究区特点,构建适宜于平原煤矿县的生态适宜性评价体系;其次在生态适宜性综合分析的基础上,引入最小累计阻力模型,不仅对研究区进行合理的综合生态适宜性等级分区,确保生态、社会和经济效益的综合最大化;同时完成生态网络空间的分析,避免生态分区的割裂性。通过对不同重要性的分区结果实施不同的建设策略,并对生态网络结构的优化建议,从而为郓城县的生态修复建设和生态保护建设提供方向,为平原煤矿县域的生态空间建设提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

郓城县位于115°40′~116°08′E,北纬35°19′~35°52′N,地处山东省菏泽市东北部,北邻梁山县,南接巨野县、牡丹区,东与嘉祥县接壤,西与鄄城县毗邻,南北长44.4 km,东西宽35.7 km,总面积1643 km2。

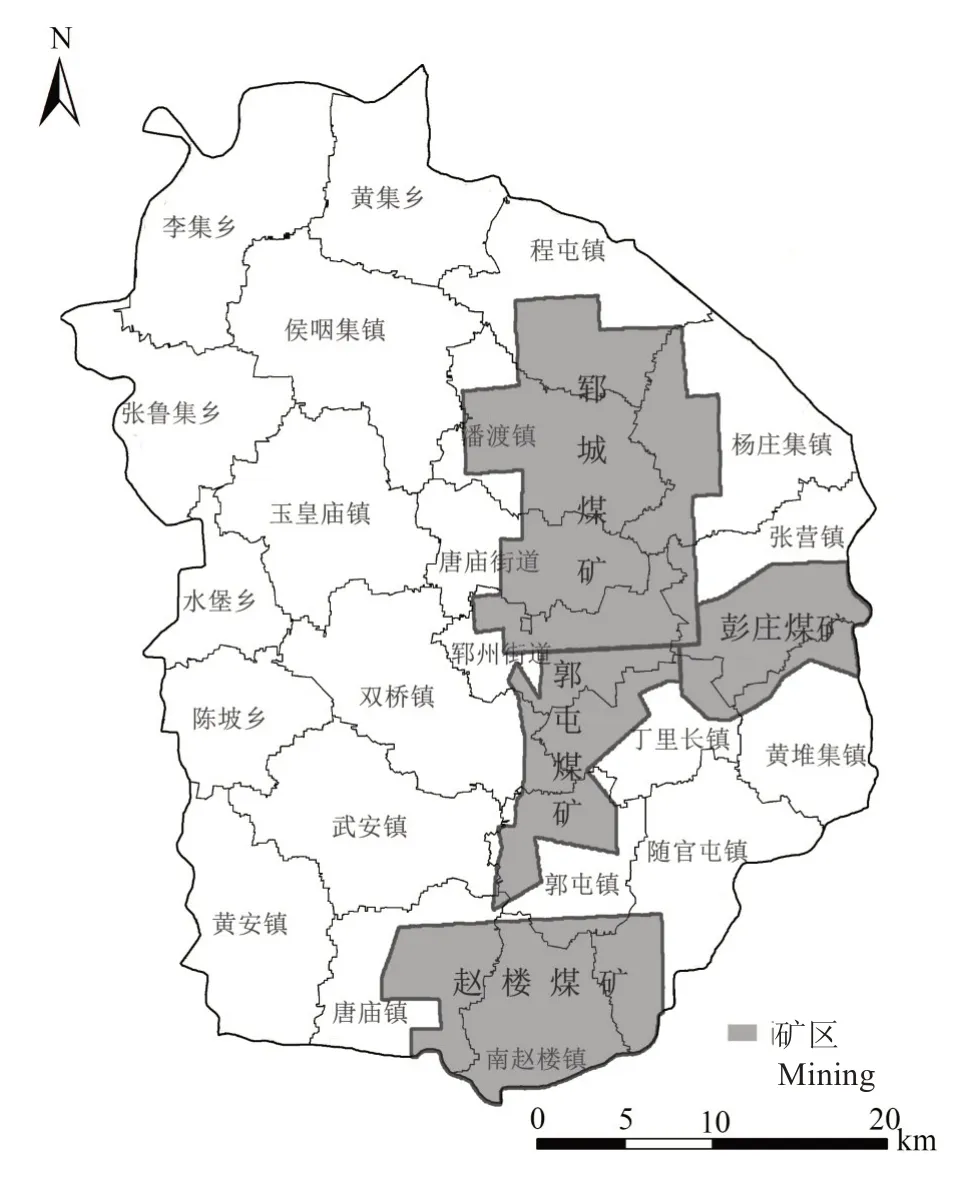

郓城县地处黄河冲积平原,全县地势平坦,是鲁西煤炭基地的重要组成部分,共有赵楼煤矿、郭屯煤矿、彭庄煤矿、郓城煤矿4 个煤矿处于开采之中,是典型平原煤矿县(图1)。自2007 年煤矿开采以来煤炭经济突飞猛进,推动着县城镇化的发展,2018年郓城县煤炭销售收入达到74.38 亿元,与此同时地形地貌破坏、生态空间萎缩、土地利用结构破碎、土地塌陷积水等引发一系列的社会、经济、生态问题。截止2017年底,郓城县因采煤造成塌陷面积12 km2,其中,造成耕地绝产面积6.59 km2,减产面积5.41 km2,直接致使搬迁村庄27村、12145户、39480人,波及104村庄居民生产生活,影响规模大,程度深。2018年郓城县为落实《菏泽市采煤塌陷地综合治理工作实施方案》、《菏泽市人民政府关于深入推进国土资源节约用意见》,提出向资源节约集约利用型,绿色发展生态强县进军。构建以煤矿塌陷区为生态修复核心,县域系统性的生态空间成为郓城县亟待解决的问题。

图1 郓城县矿区分布图Fig.1 Yuncheng County mining area distribution map

1.2 数据来源

本研究数据如下:1)郓城县行政区划、道路矢量数据来源于资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)2015年中国县域行政边界数据;2)2018 年Landsat TM 影像卫星数据,数据分辨率为30 m,影像来源于地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/) ,选择云量为0 或接近于0 的遥感影像图,以获取植物覆盖度、土地利用类型等数据;3)赵楼煤矿、郭屯煤矿、彭庄煤矿、郓城煤矿4 大煤矿相关数据,由郓城县煤矿局2018年1月份统计提供,提取矿区拐点坐标、边界范围、塌陷深度、塌陷面积、工矿点位置等,以充分分析煤矿开采对郓城县生态适宜度的影响。

2 研究方法

生态适宜性分析由美国麦克哈格教授(McHarg)提出[16],是生态规划的核心,其基于生态规划理论[17-18]、土地节约集约利用理论、空间分析理论、景观生态学等理论基础上,从生态系统与人文系统角度对给定资源开发利用方式的适宜程度进行评估,选择有代表性因子进行量化,进而划分适宜性等级,指导区域内部自然开发利用、保护发展方向和环境功能区分化[19]。生态适宜性分析的基本步骤为:明确评价对象与范围、选取评价指标、量化评价指标、赋予指标权重、确定评价单元、GIS数据库建立、划分单因子和综合生态适宜性等级[20]。其中评价指标的选取与指标权重的赋予,直接关系到评价结果的科学性和保障性。

基于生态适宜性分析的生态网络构建是选择部分最适宜区位生态源点,并以生态适宜性综合指数倒数为阻力成本,使用最小累计阻力模型构建生态廊道,以生态适宜性各等级分区作为生态基质构建生态空间格局。

2.1 生态适宜性分析指标的筛选

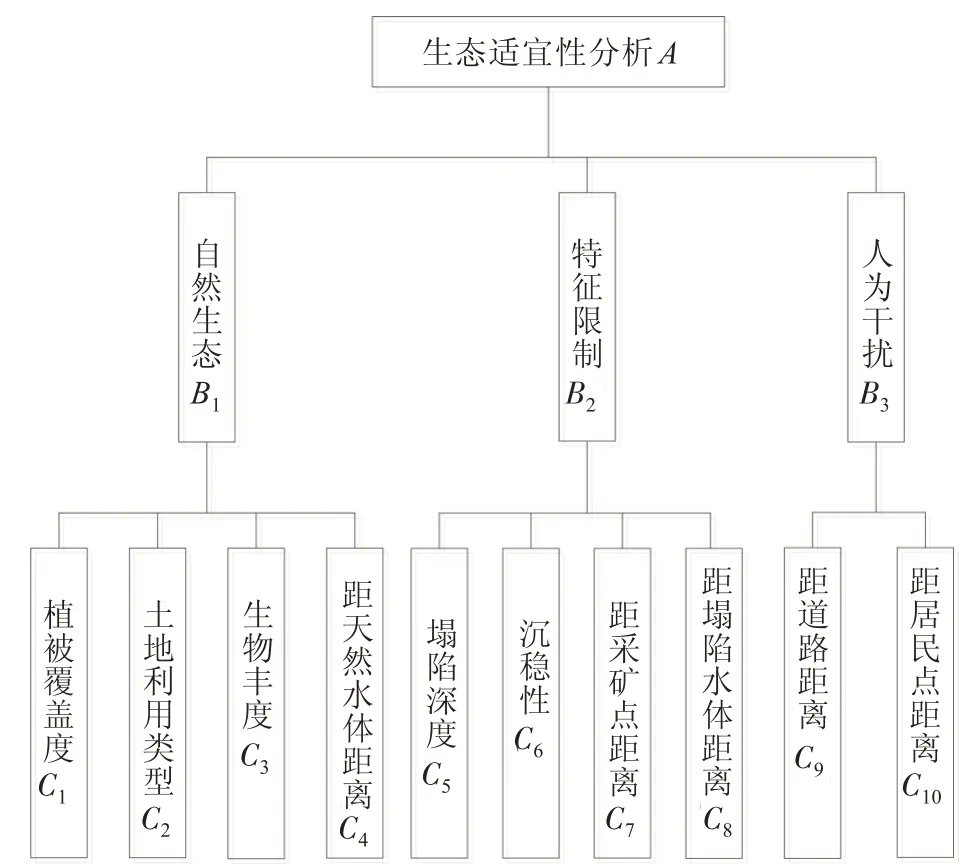

严格遵循指标选取的主导性和综合性原则、针对性和对比性原则、应用性和可行性原则,紧密结合郓城县的实际状况和生态建设目标,即综合郓城县煤炭局、农业局和生态规划专家的意见、参考相关研究文献和《生态环境状况评价技术规范》(以下简称《规范》)筛选研究区生态适宜性分析指标[21-22]。本文从自然生态、特征限制和人为干扰3个角度共计10个指标来探究研究区的生态适宜性(图2)。

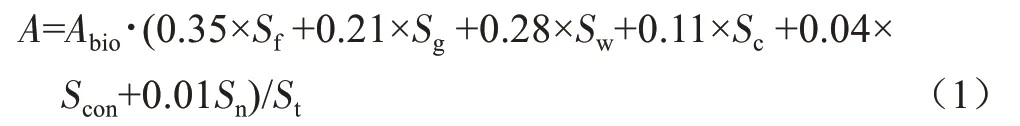

自然生态:郓城县地势平坦,坡降1/5 000~1/10 000之间,高差9.0 m,故剔除表现地势特征的高程、坡度和坡向等指标。选取植被覆盖度、土地利用类型、生物丰度和距天然水体距离4 个因子指标反映全县自然生态状况。植被是生态系统的重要组成部分,植被覆盖度是指单位面积内植被的垂直投影面积所占比例,是衡量地表植被覆盖反映当地植被生长状况的重要指标,植被覆盖度越高,表示该区域生态稳定性越高,生态适宜性越好[23]。土地利用类型反映土地用途、性质及其分布规律,是生态建设现状重要表现,一般而言各土地类型对生态适宜性贡献是:林地>水域>草地>耕地>建设用地[24]。生态本位意识的增强,尤其是2006 年起国家环保局试行《规范》以来,生物丰度因子作为权重最大的指标计算,公式(1)成为区域生态环境评价中的重要一环。河流、湖泊等天然水体,具有水源涵养、废物处理和生物多样性保护等重要的生态功能,对区域生态保护局域重要意义。

式中Abio为归一化系指数,参考值为511.264;Sf、Sg、Sw、Sc、Scon、Sn和St分别为林地、草地、水域、耕地、建设用地、未利用地及区域土地总面积。

特征限制:是区域生态保护和生态修复最为关键的制约因素,本文选用塌陷深度、沉稳性、距采矿点距离、距塌陷水体距离4 个因子表现煤矿开采对当地生态适宜性的影响。煤矿开采造成塌陷是制约郓城县生态建设的重要因素。采矿点周边堆放大量煤矸石,生产过程中“三废”排放对周边的土壤、大气、水质产生严重的负面影响。沉稳性是地质表现特征,在一定程度上影响后期的开发建设与生态建设,未沉稳的地区是未来塌陷区的主要来源,应着重关注。

人为干扰:选取距居民点距离和距道路距离2 个因子表现居民对郓城县的生态扰动,区域距离道路和居民点越近,生态环境受人类干扰越大。

图2 生态适宜性分析指标层次Fig.2 Ecological suitability analysis index level

2.2 生态适宜性分析指标的量化

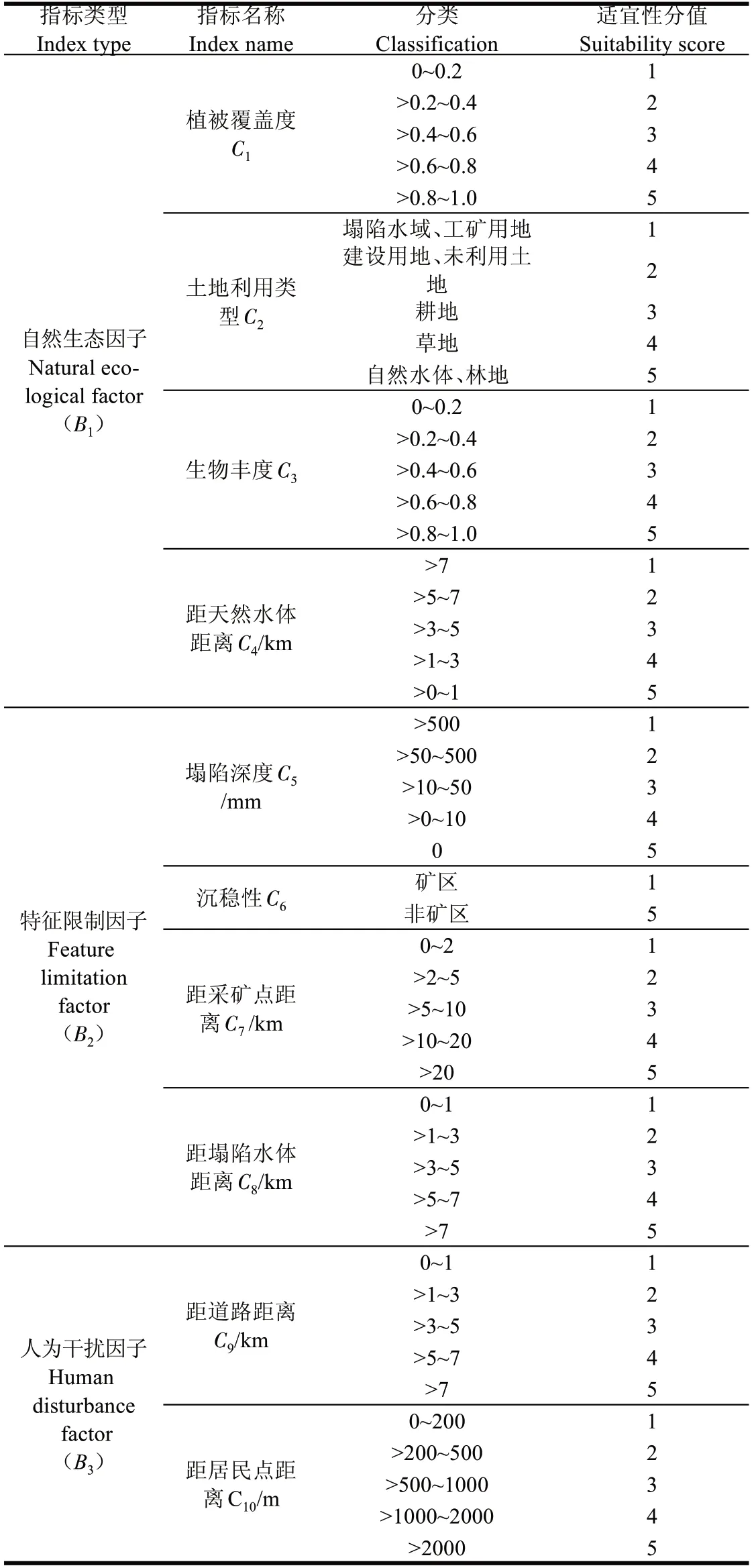

生态适宜性分析是定量表述方法,由于各指标的具有不同的量纲或是定性描述,不便于计算,因此需要对指标无量化处理消除各指标量纲的影响。参考相关文献,各指标及适宜性分值见表1。

其中植被覆盖度和生物丰度使用线性归一化方法,将是定性描述的因子定量化计算后将原始数据等比例缩放至[0,1]范围内。其计算公式为

式中Ai为归一化数据,Xi为第i 种评价因子,Xmax为Xi的最大值,Xmin为Xi的最小值。

土地利用类型利用ArcGIS10.5 平台上对2018 年Landsat TM遥感影像数据进行几何校正、裁剪,采用监督分类最大似然法,对遥感影像图进行目视解译,其中塌陷水体、工矿用地来源于郓城县煤炭局CAD 文件,塌陷水域为常年积水大于50 mm 的区域。距天然水体距离、距采矿点距离、距塌陷水体距离、距居民点距离,距道路距离是使用ArcGIS 中“欧式距离”工具得到等级图层。塌陷深度和沉稳性是将CAD 数据导入ArcGIS 中使用“重分类”工具绘制得出。

2.3 生态适宜性分析指标的权重

本文采用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)对各指标赋予权重,是目前最为常用的因子权重分析方法,通过构建有层次化的结构模型,各指标两两比较构建判别矩阵,得到科学有效的决策。

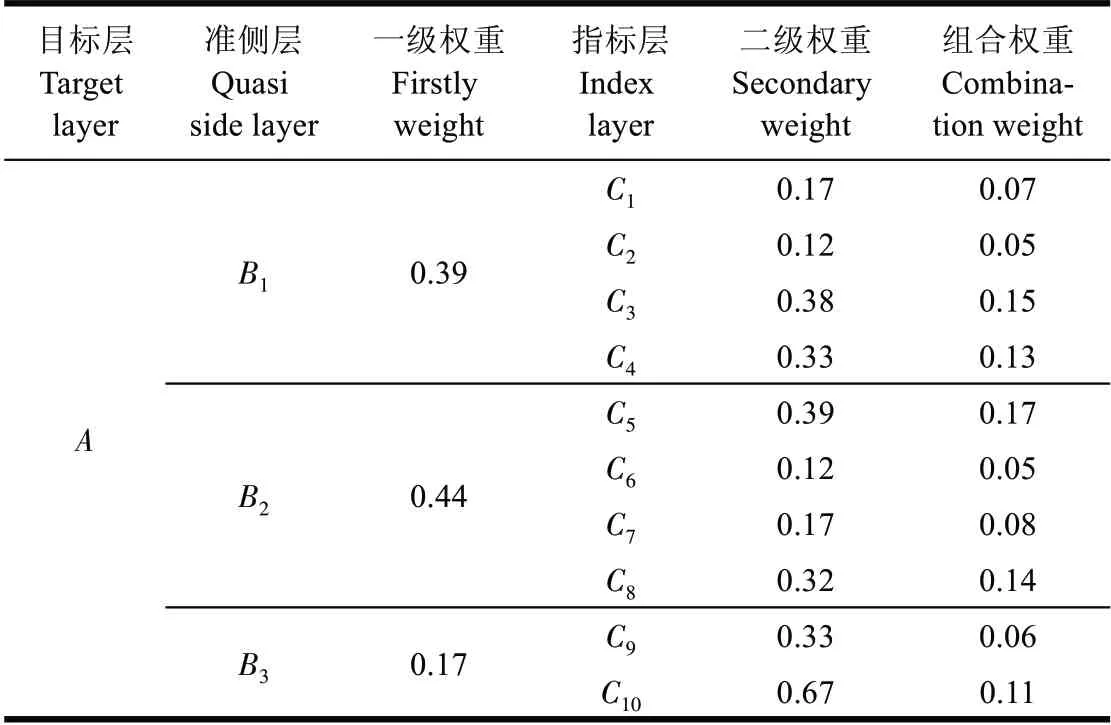

通过对郓城县煤炭局、农业局和生态规划专家的访谈获取他们对各个指标之间的相对重要性的对比,构建生态适宜性判别矩阵。使用yaahp 软件群决策工具对判断矩阵进行计算,对比各判断矩阵进行一致性检验,并计算各层次组合权重值。结果如下,判断矩阵均满足一致性,各指标权重如表2所示。

表1 指标适宜性分值Table 1 Score value of suitability of evaluation index

2.4 生态适宜性分析单元划分方法

评价单元是生态适宜性分析最基本空间单元,生态适宜性分析结果是承载于评价单元之上,其决定生态适宜性分析结果精度以及成果的应用性。目前国内外主要有:基于土壤类型、地貌类型图斑等单元划分,将性质相对均一的地块作为评价单元;基于多因素叠加形成的同质单元划分,将叠加后最小的公共斑块作为评价单元;基于GIS栅格格网进行划分。本文采用第三种方法进行划分,采用分辨率为30 m 的栅格图像,其优点为便于表达空间连续性表达和便于评价模型的运算。

表2 生态适宜性分析指标权重Table 2 Ecological suitability analysis index weight

2.5 生态适宜性分析模型确定方法

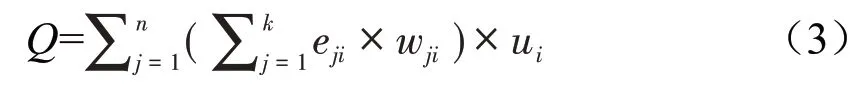

本文采用麦克哈格教授(McHarg)提出生态因子叠置法,采用加权求和的方式来计算生态适宜性综合指数,其计算公式为

式中Q 表示区域生态适宜度的评价结果;eji为区内第j个生态因子在评价第i个指标的适宜度值;wji为因子j对于指标i的权重;ui为指标i在适宜度总体评价中的权重。

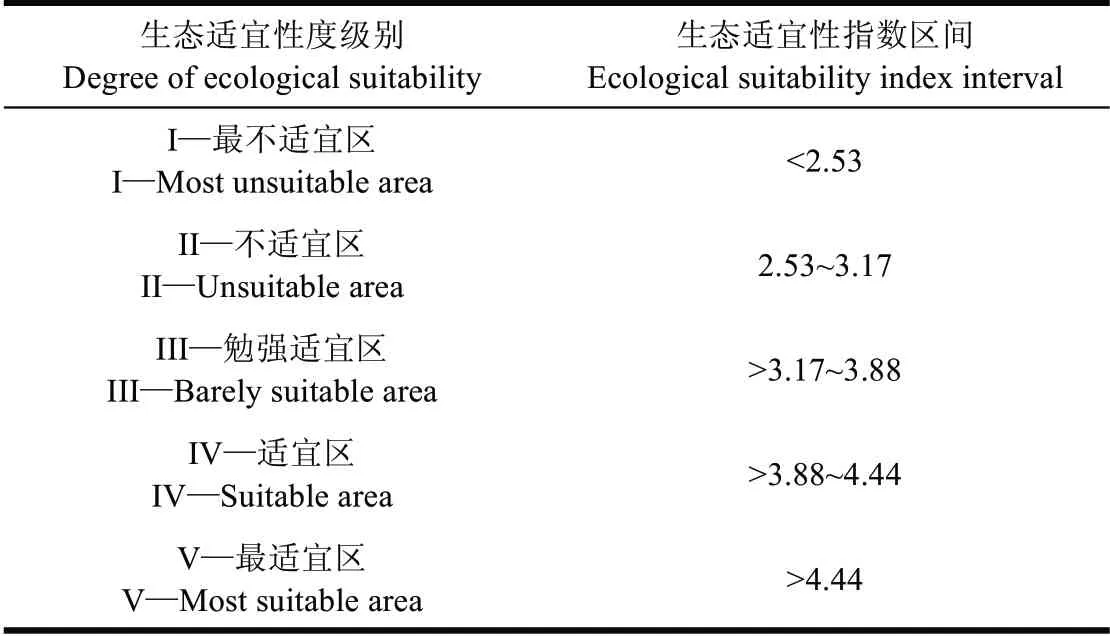

2.6 生态适宜性等级划分

生态适宜性的等级划分,是将生态适宜性指数按照自然断点法,参考相关文献的基础上将研究区分为五个等级分区,分别为最不适宜区、不适宜区、勉强适宜区、适宜区、最适宜区,以指导研究区的生态建设。具体分区标准见表3。

表3 生态适宜性分区划分标准Table 3 standard for ecological suitability division

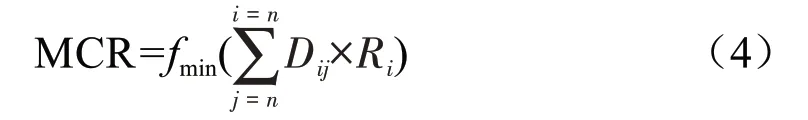

2.7 MCR模型分析生态网络空间

最小累计阻力模型(minimal cumulative resistance,MCR),最初常用于动物生境保护等生态领域[25],引入我国后广泛应用于景观格局分析[26]。本文借助MCR模型,以生态适宜性综合指数倒数为生态阻力面,模拟生态最适宜区之间的最短路径,构建生态网络空间。

式中MCR 为最小累积阻力;f是一未知负函数,为最小累积阻力与生态适宜性的负相关关系;min 为某单元对不同源取累积阻力最小值;Dij为从源j 到源i 的空间距离;Ri为源i对运动过程的阻力系数。

3 结果与分析

3.1 生态适宜性综合分区

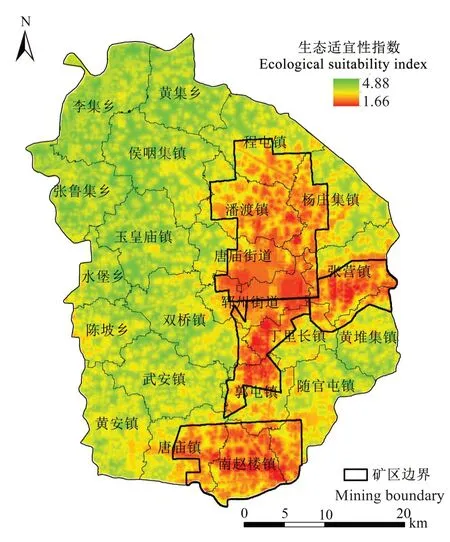

根据各指标的等级分区与指标权重,利用Arc-GIS10.5软件“栅格计算器”进行叠加分析,计算得到郓城县生态适宜性综合指数得分,区域生态适宜度综合分值在1.66~4.88之间,平均值为3.19。从图3中可以看出,生态适宜性较高的区域集中于县域北侧黄河周边,依次向南部递减;生态适宜性较低的区域,集中于城镇建设用地,塌陷水域和塌陷深度较深的地域,并向周边递增。整体分布趋势与县域现状相符。

图3 研究区生态适宜性指数Fig.3 Ecological suitability index of study area

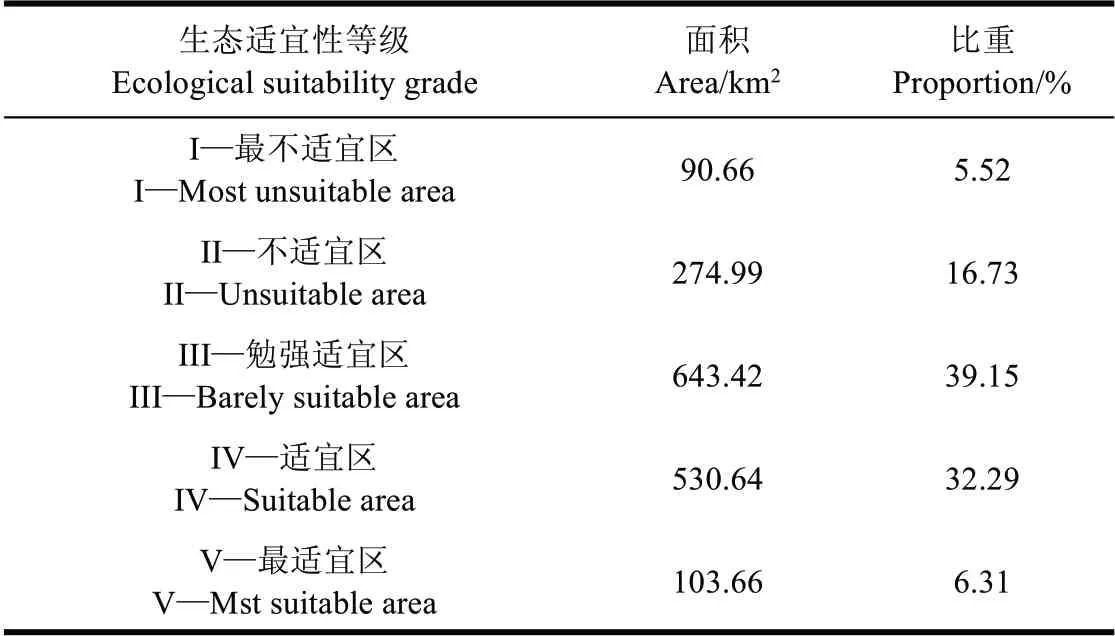

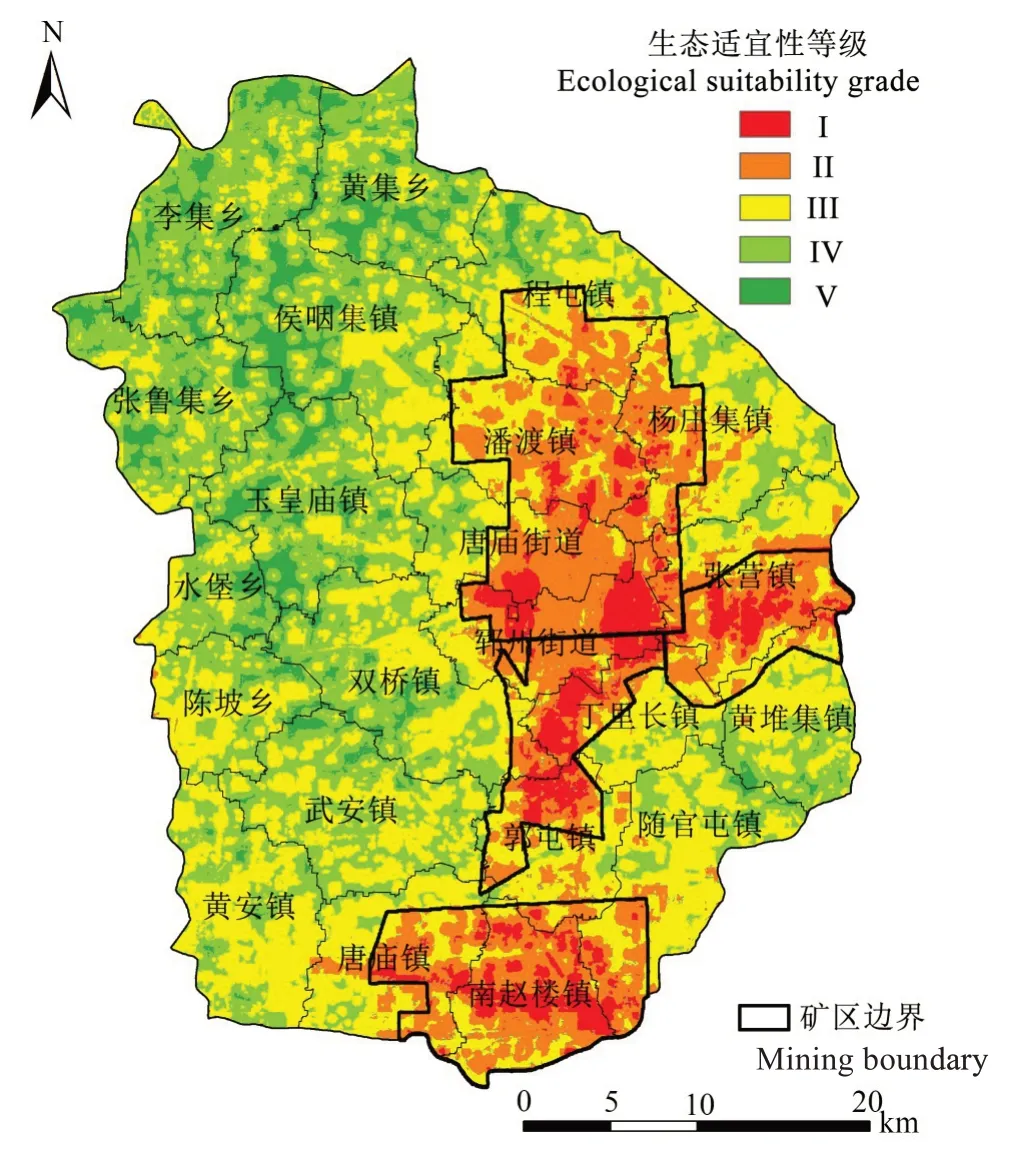

结合生态适宜的分区标准,计算各等级面积(表4)。导入乡镇矢量边界文件,将生态适宜性分区结果细化到郓城县各乡镇(图4)。

1)最不适宜区:面积90.66 km2,占据全县5.52%,主要位于郓城县中东部和南部。生态最不适宜区主要集中在郓州街19.60%、南赵楼镇19.05%、张营镇16.89%、丁里长镇10.86%、郭屯镇7.17%和潘渡镇5.86%,6 镇生态最不适宜区面积共计74.05 km2,占据最不适宜区面积的81.68%。结合土地利用分析可以发现,郓州街是郓城县城所在地,城镇化建设高、人口密度大、道路密集是生态不适宜度高的主要原因,生态最不适宜面积占据自身面积28.29%。其余5镇生态最不适宜面积偏高的原因主要是塌陷水域和塌陷面积的存在。南赵楼镇和张营镇最不适宜分区面积均超过了10 km2,仅次于郓州街,面积分别为17.27 km2和15.31 km2,其中南赵楼镇最不适宜区面积占据乡镇面积的29.84%,生态环境状况极为严峻。

2)不适宜区:面积247.99 km2,比重16.73%,多位于最不适宜区与勉强适宜区的过渡地带,呈“T”字状主要分布在潘渡镇12.71%、张营镇12.20%、郓州街11.39%、南赵楼镇10.80%、杨庄集9.81%、唐庙镇8.83%、唐塔街8.29%。这些区域受城镇化建设和煤矿开采的双重影响,生态环境处于不适宜状态。

3)勉强适宜区:面积643.42 km2,比重39.15%,面积比重最大,分布最广。整体呈现片状分布在全县各个乡镇。其中比重稍重的乡镇为黄安镇7.90%、杨庄集7.33%、随官屯7.29%、程屯镇6.87%、武安镇6.54%、双桥镇6.45%。

4)适宜区:面积530.64 km2,比重32.29%,仅次于勉强适宜区。呈团块状集中在郓城县西北部区域,李集乡、侯咽集、玉皇庙、武安镇、张鲁集、黄集乡生态适宜区面积比重均超过乡镇面积的50%。此区域城镇建设面积较少,多为耕地。

5)最适宜区:面积103.66 km2,比重6.31%,呈斑块状镶嵌在适宜区之中,集中分布在玉皇庙镇、侯咽集镇、李集乡、黄集乡、张鲁集乡,5 镇生态最适宜区面积共计77.67 km2,占据最适宜区面积比重的74.93%。其中玉皇庙镇生态适宜区面积最大17.91 km2,占据乡镇面积19.91%,其北与侯咽集镇,南与水堡乡,构成较为集中的生态最适宜区条带。

表4 生态适宜性分区面积及比重Table 4 Area and proportion of ecological suitability division

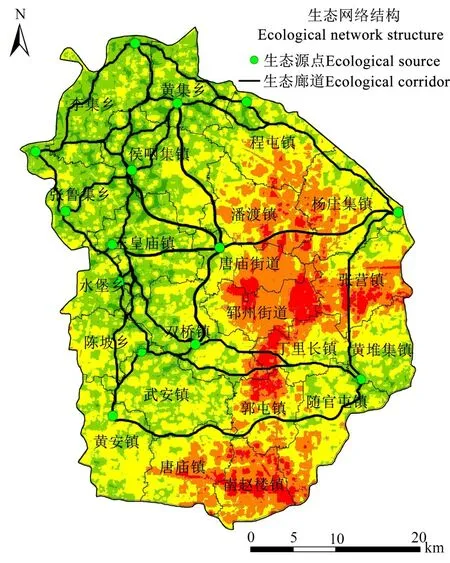

3.2 生态网络结构

研究区的生态源点选择原则为各乡镇中最适宜区斑块面积最大为生态源点,共选取生态源点14处。在此基础之上,进行生态廊道的识别,通过郓城县生态适宜性评价指数的倒数构成生态复合阻力面,生成每个生态源点与其他生态源点的最短成本路径并叠加,共计43 条,与生态适宜性等级分区构建了郓城县生态空间格局如图5所示。

郓城县生态网络特征“点—线—面”框架初现,基本实现全县连通,但分布不均匀,主要集中于西北部区域,南部和中部相对欠缺,南北连通优于东西连通。由于生态源点的呈现不均匀状态分布,生态网络的疏密也不均。其中唐塔街道和杨庄集镇的生态源点压力极大,其面积小,但却是沟通中部东西向,北部南北向的极其重要的廊道,一旦无新的生态源地补充或自身消失,那么郓城县的生态网络将会受到严重的损害。当前不均匀的网络空间结构,不利于提升县域的生态水平。

图4 研究区生态适宜性分区Fig.4 Ecological suitability division of study area

图5 研究区生态网络结构Fig.5 Ecological network structure of study area

3.3 生态空间优化措施

通过生态适宜性和生态网络分析,可以看出由于矿区塌陷带来的系列问题致使郓城县东西部生态适宜性、生态网络空间密集度差距较大,中部生态斑块缺失,东西连通不佳。当前郓城县应以最不适宜区的生态修复和最适宜区的保护和拓展为主导,通过对不同等级分区针对性的生态工程建设和生态网络“点—线—面”的优化,从而打造层次丰富、功能多样的复合型网络化生态支撑体系,改进区域的生态环境,完成向煤矿生态县的转型。

3.3.1 生态适宜性分区优化

1)最不适宜区—生态修复核心区

最不适宜区应作为郓城县生态修复核心区域,是当前生态修复工程投资建设的前沿区域。除城区外,主要由塌陷水域、塌陷程度较深的区域组成。研究区地处黄河冲击平原,地下水位高,土壤以潮土为主,含水量接近饱和状态,当前大面积的常年性积水区和从四周向中心逐级加深地势等条件为人工湿地的构建提供了基础条件。郓城县应以张营镇、南赵楼的人工湿地工程为先导,打造以两镇为生态修复中心,以丁里长镇、郭屯镇、潘渡镇塌陷积水区域治理为后续,构建人工湿地走廊。通土壤、植物、动物、水域、微生物的协调作用[27],对塌陷区水质环境进行净化治理[28],不仅变劣势为优势,更可以成为重要的生态源地,使得县域东部区域的生态网络空间密集型增大;而且可以发展如湿地旅游、湿地农业、湿地渔业等多种形式的生态产业,增加农民收入。

2)不适宜区—生态修复过渡区

不适宜区应作为郓城县生态修复过渡区域,是生态修复工程关注的重点。主要由距离塌陷区域较近城镇化水平较高区域组成。其一应连同城区,通过公共绿地、道路绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地等多种形式造林种草增加城镇居民游憩空间的同时增加中部城镇建设区域生态斑块,以提高生态网络稳定性;其二做好防灾基础设施建设,避免煤矿开采造成新塌陷区大面积的形成对生态系统造成剧烈影响。

3)勉强适宜区—生态综合建设区

勉强适宜区应作为郓城县生态综合建设区域,当前该区域整体城镇化建设不高,也是郓城县城镇化建设过程中的理想拓展区域。在建设规划过程中应以生态化、集约化为建设原则,避免城镇建设散乱对生态用地的蚕食。

4)适宜区—生态保护缓冲区

适宜区应作为郓城县生态保护缓冲区域,其主要是由距离最适宜区较近的耕地组成。应当保持现有的良好的农田生态景观稳定性和耕地数量,改善土壤养分和结构,维护区域生态安全和粮食生产安全。以绿色化、有机化为生产过程技术为基础,发展绿色农业,由农业大县向生态农业强县迈进,尤其是对靠近生态最适宜区的区域应着重进行生态改造以起到对核心区的生态缓冲作用。

5)最适宜区—生态保护核心区

最适宜区应作为郓城县生态保护核心区域,大面积集中于临近北部黄河区域,天然水体、草地较为集中,生态系统较其他区域复杂,生物丰度较高,受人类活动干扰相对较小。但近年来,由于耕地开垦,黄河沿岸草地退化严重,林地面积逐渐减少,这也是郓城县景观格局多样性无法提高、生态网络复杂程度不强的重要原因29]。最适宜区应重点保护,以涵养水源、生物多样性保护为主,严格禁止产生严重污染环境工程建设;同时打造生态河道,尤其是构建黄河水域生态带,形成水—草—林相互协调的更为复杂稳定的生态系统。

3.3.2 生态空间网络优化

1)点:重点保护生态源地、强化生态小斑块建设

生态源地是研究区的生态核心,应不断提高生态源地的生态功能。增加对玉皇庙镇、侯咽集镇、李集乡、黄集乡、张鲁集乡和水堡乡的生态源地保护力度,6 镇在郓城县占据着重要的生态位置,尤其是李集乡应该发挥极核作用,成为生态安全格局的核心地和示范地;拓展唐塔街道和杨庄集镇生态源地的面积,缓解生态源地压力;通过对张营镇、南赵楼、丁里长镇、郭屯镇、潘渡镇的生态修复治理增加生态源地数量,提高中东部区域生态网络的复杂性。

2)线:设置生态廊道缓冲区

当前郓城东部、南部区域生态廊道缺少复杂性和连通性,极易收到损害造成生态廊道的断裂。为提高县域生态空间的整体连通性,建议对北部区域的廊道设置生态缓冲区,南部东部区域廊道进行改造增加起垫脚石作用的生态小斑块,从而提升廊道之间的联系和周边区域的交互作用,增加廊道稳定性;中部区域生态廊道较少,在整体规划的过程中可以先构建小生态斑块,形成“点”基础。通过对现有廊道资料分析,对生态廊道设置1000米左右的生态廊道宽度[30-31],严禁城镇化建设对生态廊道的破坏。

3)面:全面优化生态基质

郓城县生态提升的关键是生态最不适宜区的修复和生态适宜区的保护,通过对各个生态适宜分区的生态建设,如通过人工湿地建设、绿地工程建设、生态河道系统全面的提升生态要素的质量,为生态空间结构的稳定性奠定基础。

4 结论与讨论

煤矿区塌陷为难点的生态问题已成为制约平原煤矿地区社会、经济、生态可持续发展的重要因素。本文在生态适宜性分析的基础上引入最小累计阻力模型,通过生态分区与生态网络优化县域生态空间。主要结论如下:

1)从自然生态、特征限制、人为干扰3个角度选取10个指标,构建平原煤矿地区生态适宜性评价体系,将研究区分为最不适宜区、不适宜区、勉强适宜区、适宜区、和最适宜区5 个分区,有助于对县域生态本地把握。当前各分区面积呈现正态分布但分布不均匀,最适宜区集中于县域北侧,最不适宜区集中于中南部的塌陷水域和塌陷深度较深的地区。

2)利用选取各乡镇最大生态最适宜性斑块为生态源点,以生态适宜性综合指数倒数为生态成本,最小累计阻力模型计算郓城县生态廊道,构建生态网络。目前生态网络分布主要集中于西北部区域,南部和中部相对欠缺,南北连通优于东西连通。

3)针对郓城县生态现状,文章提出应以最不适宜区为生态修复核心,最适宜区为生态保护核心,通过人工湿地建设、绿地工程建设、生态河道建设等生态措施对各等级分区进行优化;通过对生态源地的保护和小生态斑块建设,生态廊道缓冲区建设,生态基质分区优化等措施提升生态网络结构的稳定性。从而为区域的生态空间优化提供依据。

生态空间是各种生态过程以及人类活动在不同尺度上作用的结果。本文只对2018 年的县域的生态适宜性和生态网络进行判别,是一种静态分析。不同尺度、多时期动态分析将会是下一步工作的重点。