过氧化氢消除小型水体蓝藻水华的效果评价

2019-11-28王永平姬昌辉

王永平,郭 萧,谢 瑞,姬昌辉,于 剑

(1.南京水利科学研究院 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210029;2.江苏沅芷生态环境有限公司,江苏 南京 210037)

蓝藻水华是水体富营养化后,蓝藻异常增殖并聚集于水面的现象。蓝藻水华在中国太湖、巢湖、滇池等大型湖泊常年发生,在一些营养盐含量水平高的水库和池塘中也时常出现。蓝藻水华有比较大的社会影响,对水生态健康也会造成一定的负面影响,首先是破坏正常的水生态系统,蓝藻大量堆积时会腐烂发臭,堵塞水厂的取水口,增加水处理难度,影响供水安全[1]。另外,某些种类的蓝藻能合成藻毒素,释放到水体后会危害人类和动物的健康[2-3]。

水体富营养化是导致蓝藻水华爆发的根本原因,所以对于蓝藻水华的治理,控制外源营养盐输入及内源营养盐释放,降低水体氮磷的营养,是控制蓝藻水华的根本[4]。然而,营养盐的消减需要一个长期的过程,采取一些应急措施如浮岛式生物处理系统[5]、超声共振技术[6]等,快速消除水体中的蓝藻也具有很强的实际意义。过氧化氢是一种很有前景的除藻剂,首先它的分解产物是水和氧气,不存在有害物质残留问题,所以美国食品药品监督局(FDA)已批准其用于水产病害的防治[7]。另外,过氧化氢对蓝藻的毒性阈值比非蓝藻低,在合适的施用浓度下,能选择性地消除蓝藻,而不伤害其他藻类[8]。目前,国内外已有一些学者利用过氧化氢开展了控藻实验[9-10],但真正利用过氧化氢来控制蓝藻水华的实例还很少。

本研究区域在2017年7月发生了严重的蓝藻水华,优势种主要为群体形态的微囊藻,蓝藻堆积后释放的异味对周边居民的生活产生了一定的影响。为了有效地消除蓝藻水华,本研究利用过氧化氢对该湖采取了应急控藻措施,随后定期观测了控藻效果并初步分析了该方法的生态安全性。该研究成果可为利用过氧化氢应急控藻的推广提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 概况

研究对象是无锡一个半封闭式的小型景观湖泊,水域面积23 000余m2,水深1.8 m。首先根据全湖总水量,将27.5%过氧化氢(化学纯,鲁西化工)按一定比例稀释后,操作人员乘快艇将其喷洒至水中,经快艇行驶过程中螺旋桨的搅动与水迅速混匀,使水体过氧化氢浓度达到15 μg/L。在湖内不同区域设置3个采样点,于施药前(0 d),以及施药后第1、3、5、7、9、15、30 d观测水体透明度、色素含量、藻毒素(MC)含量、浮游动物和浮游植物的变化。

1.2 分析方法

透明度采用赛氏盘现场测定;水体中藻蓝素和叶绿素a含量测定参照闫荣等人的方法[11],水样过滤后分别用90%丙酮和0.05M pH7.0 Tris缓冲液提取,用荧光分光光度计(RF-5301PC,Sahimadzu Corporation, 日本)进行测定;根据产品使用说明书,利用酶联免疫吸附法(微囊藻毒素ELISA试剂盒购自中国科学院水生生物研究所)测定水体胞内和胞外毒素含量;分别观察水体中浮游植物组成结构的变化,以及枝角类、桡足类、轮虫等3种主要浮游动物的生物量变化,种类鉴定主要参考《中国淡水藻类——系统、 分类及生态》《淡水微型生物图谱》[12-13]。

2 结果与分析

2.1 透明度

过氧化氢能迅速提高水体的透明度,施药前由于水体藻类生物量大,透明度仅有38.6 cm,施药后水体透明度迅速升高,达83.0 cm(图1)。随后透明度有所降低,但至观测结束时仍维持在相对较高水平(70 cm)。

图1 处理期间水体透明度变化情况

2.2 色素

由图2可见,池塘水体中蓝藻生物量非常高,藻蓝素和叶绿素a含量分别达412.8、94.5 μg/L。喷洒过氧化氢1 d后,水体中藻蓝素和叶绿素a含量分别迅速下降至15.6、19.6 μg/L。再往后色素含量慢慢升高,藻蓝素含量在30 d后回升至56.1 μg/L,叶绿素a含量在5 d后回升至31.2 μg/L,直至观测结束无较大变化。

2.3 浮游植物组成结构

施药前,蓝藻在水体占据绝对优势,生物量占了所有浮游植物的98.9%,其他的浮游植物生物量均低于1%(图3)。喷洒过氧化氢7 d后,水体中生物量最大的浮游植物是绿藻,比率达68%;蓝藻生物量排第二,比率降至18.7%;硅藻比率升至0.03%,其他藻比率为12.9%。第15、30 d后,蓝藻比率虽有回升,但水体中仍以绿藻居多。

图2 处理期间水体色素变化情况

图3 处理期间浮游植物种群结构变化情况

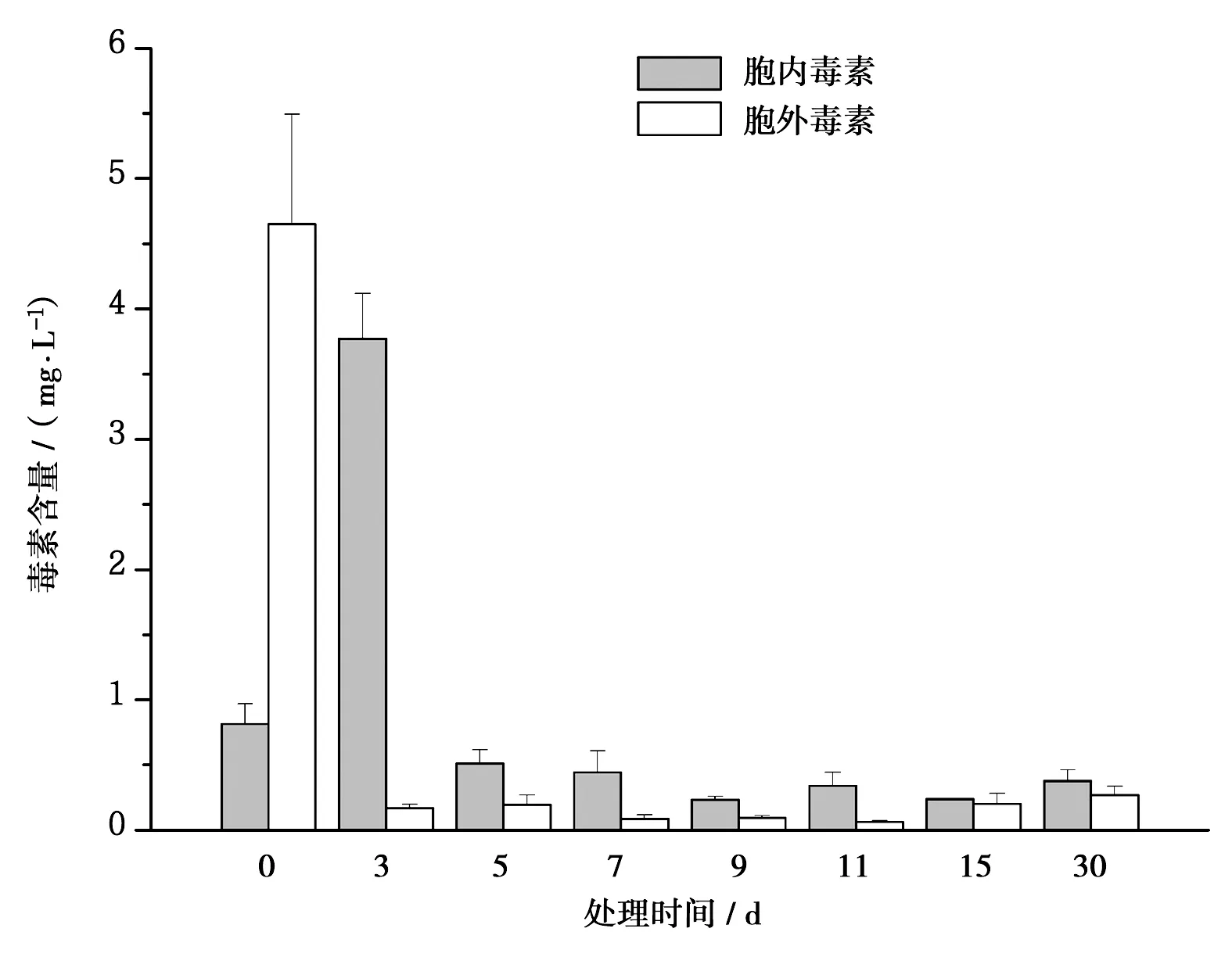

2.4 藻毒素

由于施药前湖体发生了严重的蓝藻水华,所以水体藻细胞内外毒素含量均较高。喷洒过氧化氢1 d后,水体胞内毒素含量迅速下降至0.17 μg/L,为施药前的1/27,随后胞内毒素一直维持在较低水平(小于0.26 μg/L);而胞外毒素含量则在喷洒过氧化氢1 d后猛增至3.77 μg/L,为施药前的4.5倍,但在施药后3 d降至0.51 μg/L,并维持低水平至30 d后(图4)。

2.5 浮游动物

15 μg/L的过氧化氢对本研究关注的浮游动物均有一定的负面影响(图5)。在喷洒过氧化氢7 d后,3种浮游动物的生物量均有所下降,桡足类、枝角类和轮虫的生物量分别下降至施药前的47.8%、33.9%、73.5%。随后这3种浮游动物的生物量慢慢回升,施药30 d后,生物量分别恢复至施药前的87.2%、59.0%、86.8%。

图4 处理期间水体毒素变化情况

图5 处理期间浮游动物变化情况

3 结语

过氧化氢对浮游植物的毒性主要是来自于其释放的羟基自由基(·OH),由于蓝藻的光合作用器官与细胞膜直接相连,这种氧化能力极强的活性氧在破坏蓝藻细胞膜完整性的同时,能立即影响到光合作用器官[14]。所以以前的许多研究都发现,过氧化氢对蓝藻的毒性阈值要远高于其他浮游植物[15]。同样,本研究中过氧化氢对蓝藻水华的控制显示出了良好的效果,但对水体中其他浮游植物的伤害则相对较小,这使得施药后浮游植物的群落结构发生改变,由蓝藻占绝对优势变成绿藻占优,有利于提高水体浮游植物生物多样性。

控藻物质施用后,藻细胞死亡裂解过程中会将胞内毒素释放到水体,所以水体藻毒素含量升高一直是控藻剂施用过程中需要注意的问题。在本研究中,施药前湖内蓝藻生物量高,藻毒素含量远高于世界卫生组织关于饮用水的推荐标准(1 μg/L)。施药后由于大量蓝藻细胞迅速死亡,水体中蓝藻细胞减少,胞内毒素也随之大大降低。而水体中藻毒素(胞外毒素)含量则在喷洒过氧化氢1 d后,猛增至施药前的4.5倍。但由于过氧化氢较强的催化氧化能力,能将藻毒素降解成无毒的副产物[16],故胞外毒素含量在2 d后又降至较低水平。总体而言,过氧化氢的施用虽然会造成胞内毒素释放,胞外毒素短期升高,但马上会回落至较低水平。过氧化氢在有效控制蓝藻的同时,也有效地减少了水体藻毒素的总量。

生态安全性也是控藻物质在施用过程中需要考虑的问题,很多控藻物质虽然除藻效果很好,但对水中其他生物也存在着不小的毒性,使用不当可能会引起水生态系统灾变[17]。过氧化氢对浮游动物的毒性与其浓度有关[18],本研究中使用的过氧化氢浓度,对湖内的桡足类、枝角类和轮虫都产生了损伤,使得3种浮游动物的生物量出现了一定的减少,但这种损伤不是灭绝性的,随着水体中过氧化氢的降解,以及食物的增多,浮游动物的生物量又慢慢恢复至施药前水平。

综上,过氧化氢能快速有效地降低水体中的蓝藻生物量,改变浮游植物组成结构,虽然在短期内会引起胞外毒素含量的升高和浮游动物生物量的减少,但后期藻毒素会降至较低水平,浮游动物生物量也会慢慢恢复。因此,对于蓝藻水华的应急防控,特别是在非饮用水源地,过氧化氢不失为一种高效、安全的控藻物质。