河流岸线带健康评估研究综述

2019-11-28冯子洋刘晋高方神光郝嘉凌

冯子洋,刘晋高,方神光,郝嘉凌

(1.珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东 广州 510611;2.河海大学,江苏 南京 210098)

河流岸线带作为河流与陆地的过渡区域,沟通陆域生态系统和水域生态系统,是物质、能量、信息交流的中间地带。同时具备了自然属性和社会属性,拥有阻隔污染危害、保护水源、固土护岸、维护生物栖息地、防洪排涝、生态景观等方面的功能[1-5]。但由于人类生存范围不断扩张,社会的持续发展,河流岸线受到了不合理的改造和开发,生境环境遭到了巨大打击,随之而来的不利影响又反作用于人类,阻碍社会发展[6-7]。

为了在河流安全稳定状态的前提下从中获取经济效益和生态价值,可持续地满足人类的需求,2016到2017年中央全面深化改革领导小组、中共中央办厅国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》,建立了“河长制”“湖长制”的河湖管理制度。水域岸线的管理保护作为河湖长制六大任务之一,受到了相当程度的重视[8-9]。同时水利部响应深化党和国家机构改革的决定和精神,于2018年设立了河湖管理司,确定了其指导水域及其岸线的管理和保护职能。

目前河湖长制以“清四乱”为代表的整治工作,治理非法侵占、围垦河湖岸线等活动[10]。但这些整治活动还不够完善,多是表面现象的管理工作,拟定的“一河一策”方案大多数集中在水量和水质,其目标的综合性和科学性有待完善;河湖岸线及洲滩的管理层次有待提升,急需从简单的应急式管理转向维护人水和谐、河湖健康方向,保障社会和自然的全面可持续性发展。目前河流岸线带健康评估工作主要作为河流健康评估的一部分开展,多是对其定义、功能、范围的确定,对河流岸线带健康综合评价相对匮乏[11]。为了准确评估河流岸线健康状况,对其进行合理开发和有效监管,本文分析河流健康评估相关内容,为河流岸线带健康评估体系构建提供参考和帮助。

1 河岸带健康概念的演变和发展

1.1 河岸带定义

河岸带这一表述最早出现在工程词汇中,20世纪70年代末才开始有关于河岸带定义的研究[2]。最初河岸带被认为是陆地上受河水作用的植被地区,随后国外一些学者[12-13]将河岸带定义扩充为陆地与河流连接的生态过渡区,集合了水流、河岸、生物及其栖息地。在国内,有的学者[14-15]将河岸带定义为一个区别于高地植物和周围植物的特有植被带,是陆地生态系统和水生生态系统的交错区,有明显的边缘效应。还有学者[2]认为其是一个完整的生态系统,不仅包含动植物及栖息地,还将微生物纳入其中。在明确河岸带概念定义的同时,其空间尺度的确定也备受关注,国外从20世纪60年代末开始研究河岸带宽度的划分,Hawes等[16-17]根据消减污染、减少河岸侵蚀、提供生物栖息地、防洪等主要功能的不同给出特定的河岸带宽度推荐值。而在中国这一探讨起源于21世纪初,发展至今已经形成几种判断公式和数学模型,为河岸带宽度界定提供支持[18-20]。2008年的《全国河道(湖泊)岸线利用管理规划技术细则》为了加强岸线资源保护和合理开发划定的岸线控制线,包括临水控制线和外缘控制线。临水控制线指为稳定河势、保障河道行洪安全和维护河流健康生命的基本要求,在河岸的临水一侧顺水流方向或湖泊沿岸周边临水一侧划定的管理控制线。外缘控制线是指岸线资源保护和管理的外缘边界线,一般以河(湖)堤防工程背水侧管理范围的外边线作为外缘控制线,对无堤段河道以设计洪水位与岸边的交界线作为外缘控制线,其间带状区域称为岸线带。

通过对河岸带研究不断深入,大多数学者认为其应是包含水域、陆域、动植物及其栖息地的生态系统。河岸带范围的确定使研究工作更具立体性和全面性,利于从生物和水利角度等多方面认识其主体功能,为河流岸线健康评估提供方向性指导。

1.2 河岸带功能研究

河流岸线带健康评估工作开展应建立在识别其主体功能的基础之上,因此国内外学者对河流岸线带功能展开了深入研究[3,14,21],有的学者把河岸功能分为生态系统水平与景观水平2个方面,也有的学者从整体和局部2个方面阐述,但其功能分类都离不开自然与社会2个属性。国外学者对于河岸带具体功能的研究主要集中在生态自然方面,主要包括:过滤受污染的地表和地下径流、保护河岸、防侵蚀、净化当地空气、改善邻近地区气候、平衡生态结构、在水陆交错地带形成新的栖息地、提高水域和陆地的生物多样性、使整个水陆系统保持良好的生态连续性[1-5,22]。在国内河岸带功能研究中,张建春等[1, 23]总结了国外经验,将河岸带功能简化为廊道、缓冲与护岸3个部分。夏继红[24-25]将河岸带功能归纳为自然保护功能、社会保护功能以及休闲娱乐功能,还指出拥有独特地理及水动力条件的河岸带潜流层能为生物提供良好的生存环境,是生物避难、栖息和繁殖的场所。

明晰河流岸线带的主体功能是河流岸线带健康评估基础,学者们主要对河流岸线带自然属性功能进行研究,而随着社会发展加快,其社会属性功能也逐渐被重视。根据学者们的研究,河流岸线带自然属性功能包含了保护河岸、截留污染、拦截泥沙、调整水文节奏、生物栖息地等。社会属性涵盖了安全防护、景观娱乐等功能。当具体到单段河流岸线带时,其所处的区域不同,对其自然属性和社会属性功能的侧重也有所不同。例如城市河流岸线带首要功能有防洪、景观、稳定河岸、截留污染等,自然状态下的河流岸线带则重视截留泥沙、提供生物栖息地、调节水流等功能。河流岸线带功能作用的完整和协调是其状态健康的前提条件,充分认识其主体功能利于完善和充实河流岸线带健康内涵,为评估工作开展提供理论依据。

1.3 河湖及岸线带健康内涵研究

最初人们把河流比作人体,提出了健康这一抽象的概念来描述河流的状态[7]。尽管部分生态学家认为健康这一表述不具有科学性,但其作为河湖健康管理工具,有利于大众理解,所以在美国、澳大利亚、南非等国家都以河湖健康命名此类调查活动[26-27]。国外学者对河湖健康的理解主要集中于生态部分,最开始学者们[28-29]将河湖生态健康的内涵定义为具有生态完整性,状态良好,足以维持基本功能的河湖就是健康的。后来又有学者强调[30]通过明确指标来体现健康内涵。如Costanza[31]从生态的角度提出了包括系统活力、恢复力、组织力等六大粗略标准来对河湖的健康做出评价。在中国河流健康概念起源较晚,唐涛等[32-33]对河流健康概念提出了初步探讨,主要延续了外国学者提出的理念,在此之上又提出了城市河湖健康应该将服务社会经济作为一项重要方面。后来有的学者认为河流健康并不是一个严格的科学概念,不能当作生态状况尺度,但可以作为一种工具落实到具体河流,为管理服务[34]。所以一些学者将河流健康内涵代入具体河流,为河流管理提供帮助,如刘晓燕[35]将当时健康黄河内涵定义为径流连续、水沙通道安全稳定、良好水质、一定的供水能力。李向阳等[36]把健康珠江内涵归纳为:河流结构形态稳定,上游水土流失少,荒漠化治理有效,水污染和河口咸潮威胁得到有效遏制,保持水生生物多样性,能够在维持良好的生态环境下可持续地满足人类供水、发电、航运、旅游等合理需求,具有防洪减灾功效。夏继红[24]认为河流岸线带健康要求在保证结构稳定和满足行洪要求的基础上,与周围环境相互协调、协同发展,保证社会、经济可持续发展,维持生物动态平衡的开放性生态系统。

河流健康的内涵要求维持自然生态系统稳定的同时保障其社会服务功能的健康,而河流岸线作为河流生态系统重要组成部分,其健康内涵的诠释可以参考河湖健康。所以河流岸线带健康要求在注重其自然内涵的同时,也要结合社会需要来评价其健康状态,根据其所处的地域和自身发展阶段以及时代的不同有所区分,并且河流岸线带健康不是一个由固定标准简单搭接而成的准则,而是结合管理目标对河流岸线向功能完善,需求满足发展的一种状态。根据管理目标的变化,其健康内涵不断充实,评价内容也应当做出个性化的修正,不断对健康评估体系进行完善。

2 河流健康评价方法演变及应用

随着河流健康内涵的不断发展,河流健康评价方法得以成型,目前形成了一系列有效的评价原则,结合管理目标建立了许多相对成熟的方法,其按照原理分为预测模型法和多指标综合评价法2个大类。

2.1 预测模型法

预测模型法主要内容是假设无人为干扰情况下生物物种的数量和状态与实际状态做比较。具体评价流程为:①选择一个受人为干扰较少的基准河道;②调查该河流原始状态下物理化学组成;③将这些指标与生物建立经验模型;④获取调查河流的物理化学指标,代入经验模型计算,模拟该河流自然状态下应当具备的生物组成;⑤调查被评价河流的实际生物组成的值,反映被评价河流的健康状况,比值越接近表明该河流越接近自然状态,其健康状况也就越好[7]。随着预测模型法不断发展,选用的代表生物逐渐多样化,但仍存在一个较大的缺陷,即将所有健康状况的反应都集中在一个生物的表现上,若是该生物不能对一些环境改变有所响应,那么评估目标的健康状况就不能得到良好体现[7]。

表1 国内外河流健康主要的预测模型法[7,37-38]

2.2 多指标评价法

多指标评价法主要通过筛选评价指标,按照一定的评价标准对河流的生物、化学以及形态特征指标进行打分,将各项得分累计后的总分作为评价河流健康状况的依据,其中最关键的步骤在于指标的选取和结果的评定[7]。早期河流健康评估指标的选取主要包括水文、岸线结构、水质、水生生物等,随着城市化进程加快和管理需求增多,很多评价方法扩充了防洪、景观等方面指标,本文总结了现有主要评价方法指标的选择。

目前河流岸线带健康研究较少,大多作为河湖健康评价的重要组成部分或者针对植物效益、截留等功能的单一评价,综合评价方法中指标选取主要源于河流健康评价中关于河岸带的部分,结合对河岸带健康有间接影响的功能指标,更加重视结构稳定、景观适宜性、生态安全、社会服务等几个方面。

由于多指标评价法表征因子远多于预测模型法,评价标准较难确定,因此精度有所欠缺,单个参数的重要性在综合评价中容易被忽略。目前国外河流健康评估体系在世界范围内都有典型案例的应用,并取得了一定效果。国外对河流健康评价的研究目标主要集中于自然状态河流以及农村区域河流,主要评价其对生态环境的作用。国内也有较多学者借鉴国外河流健康评估体系,针对特定河流特点建立评估模式,主要服务目标是城市河流。目前主要方法见表3。

表2 河流健康主要评价指标[7,24,31,39-44]

关于河岸带健康评估,多是针对单一功能,其综合健康评估的定量研究还较少,且重点在于生态系统。如2005年夏继红提出河岸带生态系统评价方法体系的研究,利用模糊层次分析法,从目标层上分成了,结构稳定、景观适宜、生态健康、生态安全四个方面,利用GIS综合考虑空间尺度和时间尺度的影响[24]。2014年韩国提出一种针对河流岸线物理指标的评价方法选取了10个指标,包括天然沙洲、水量、溪流基质、拦截构造、溪流自然度、生态交错带状况、堤防材料、堤防内外土地利用和堤防状况等方面,从指标上加强了对河流岸线的针对性[44]。

表3 国外河流健康多指标综合评价法[40-42]

表4 国内河流健康主要评价体系研究[7,39,44-45]

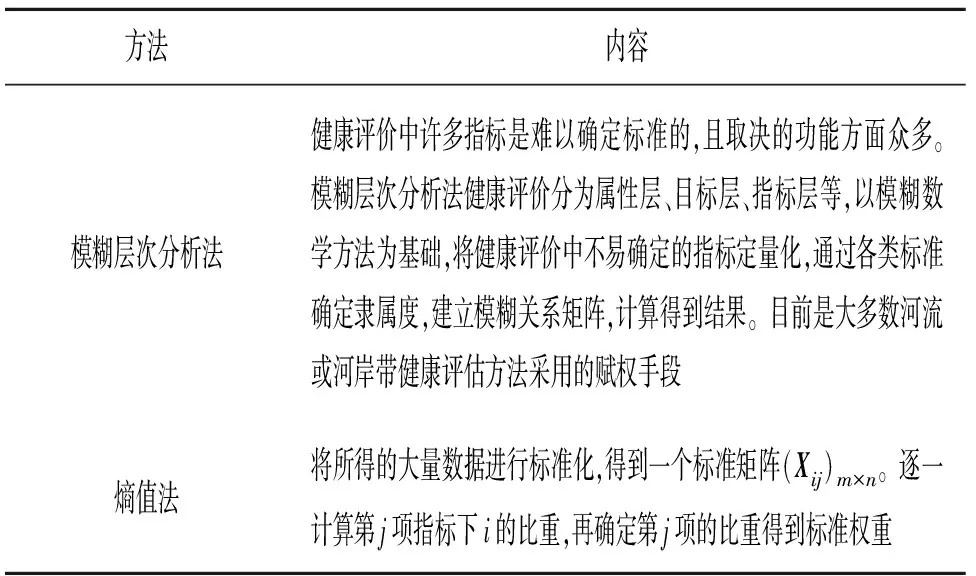

河流健康评估多指标综合评价法研究初期评价分数由各类指标分别评分累加,局限性较大,后来的一些评价方法利用数学模型法或者专家赋分法计算权重,综合多方面的健康状况来评定。如夏继红[22]利用模糊评价法和层次分析法来对河岸带健康进行评估。邓晓军等[46]根据层次分析法的原理设计出要素层和指标层的专家咨询表,综合考虑权重配比。山成菊等[47]使用基于博弈论的组合赋权思想, 将层次分析法与熵值法相结合,来计算权重。这些方法的目的都是尽可能地减少主观不合理因素和客观方法的片面性,提高多指标综合评价法的实际适用度。

表5 河流和岸线带健康评估主要权重确定方法[7,24,26,39,45-49]

河流岸线带评价方法的构建逻辑性严密,要在明确河流岸线带的定义、功能、胁迫因子及健康内涵的前提下,考虑现阶段的监测和考察能力,结合需求,兼顾现有条件,甄选剔除重复考虑的指标。实地采样时应确定评估范围,选择河流岸线带代表区段,利用合适的技术手段和方法评价,将各功能区划河流岸线带分开讨论,做到因地制宜,“对症下药”,得到能够客观呈现河流岸线带健康发展状态的评价,便于让公众理解,让其作为河流岸线带的管理依据得到推广和应用[24,39,45,48]。

3 伶仃洋河岸滩涂管理目标及现状

内伶仃洋位于珠江河口区,又隶属经济高速发展的大湾区,其岸线长333 km,是珠江河口岸线之最,滩涂面积可达11 839 hm2,资源储备丰富。20世纪80年代到90年代中期,内伶仃洋岸线大量围垦造地,使得近岸浅滩水域变为陆地,河道缩窄,潮流动力增强,咸潮入侵危害加大。而随着经济不断发展,人类对内伶仃洋岸线不合理改造变本加厉。自1979年珠江水利委员会成立以来,在内伶仃洋岸线组织开展了众多治理活动,规划治导线、确定提防标准,并要求严格把关工程实施程序,加强了监管手段[50-52],对岛屿、滩涂的保护和利用提出新的方案,将岸线滩涂进行四分区规划(保护区、保留区、控制利用区、开发利用区),树立了防洪优先的指导思想,为统一管理建立了权威高效的协调体制确定河长制的制度,建立良好的资源配置及补偿机制,但其目前仍然存在很多问题,如排污量大、水质环境较差、生态系统退化、生物栖息地破坏、岸线资源配置不合理、围内河涌水体交换能力弱、岸线滩涂遭到破坏、水涵养能力降低。这些因过分重视经济发展而忽视生态保护的问题依然突出,缺少保护依据和着手点[53]。河流岸线带健康评估体系以问题为导向,结合目标特点,科学有效地分析“治病因子”,为解决内伶仃洋地区河流岸线带问题提供着手方案,是完善珠江河口岸线带管理体系的重要一环。

4 结论

河湖健康评估自提出以来,经历了近半个世纪的发展演变,其理论、方法和技术手段逐渐趋于完善,在开展的河湖生态治理、保护和恢复过程中发挥了核心引领作用。河湖岸线带属于河湖生境的重要组成部分,处于水陆交叉地带,生境多样性更为明显,物种也更为丰富,也是治理和保护的核心区域,其评估研究衍生于河流健康评估,集多种学科交叉于一体,建立在基础学科研究之上,极为契合国内河湖长制推行的“一河一策”的管理需求。

现阶段河流岸线带健康综合评价体系方法还存在一些问题,即对河流环境评价时,水质、水文等方面指标众多,需要对胁迫因子展开分析,提高准确度[54]。现有的河岸带健康内涵研究匮乏,对胁迫因子分析不足,选取大量指标“堆砌”,缺少目的性,没有提取出代表性强、敏感度高的指标,加大了评估的难度。河岸线健康评估分功能区的评价方法较少,国内河流岸线功能区划多样,情况复杂,如内伶仃洋区域滩涂资源丰富,占用情况严重,兼有弱潮河口特点,其功能特点大大区别其他河流岸线带,需要针对性强的评价方法衡量其健康状态。

所以现阶段河流岸线带健康评估需要明确河流岸线带的定义、功能及健康内涵及评估范围,通过功能特点及区划特征合理划分河流岸线带区域,一河一例其流域特点、主体功能和管理需求,识别其胁迫因子,在现阶段评价方法的基础上加强对其社会保护及服务方面的指标选择,通过长时间序列的数据分析,甄选对目标状态变化敏感性较大的指标,选取合适的方法搭建评估体系,客观评价调查结果,用合理的方式呈现,其结果便于公众理解和管理人员运用,并提出科学的岸线健康修复方案,为河长制水域岸分析线管理提供技术支持。