彩虹合唱团的“辣”与“乐”

2019-11-27赵文怡

赵文怡

“合唱”的历史由来已久。早在古希腊和古罗马的戏剧中就已经有歌队的表演,只不过那时歌队的演唱被称为“齐唱”,而非合唱。近代西方的合唱,起源于中世纪基督教教会的唱诗班,经过素歌、清唱、神剧等阶段,最后发展到世俗合唱。中国古代亦有佛教寺院的诵经齐唱,但是没有世俗合唱,只在京剧里偶尔使用“齐唱”,一些地方戏剧里则用帮唱、旁白的“嘛簧”。

现代中国的合唱艺术是从西方引进的。民国初期,国人开始创作本土世俗合唱,出现了如赵元任作曲的《海韵》等一系列合唱作品。但这个模式,并非西方古典的合唱。

古希臘剧院的戏剧总是包括合唱队的表演,由合唱队提供各种背景信息,帮助观众欣赏表演,或以对话口吻对戏台上表演的情节给予评论。目前世界上类似的合唱,只有上海的彩虹合唱团,他们的唱法最接近于古希腊合唱原本的定义。

诸神的黄昏已过去许久,君子的春秋也不再蕃盛。眼下,有的只是“一个一个”的人。与之相应的,“巫乐”“礼乐”“宴乐”“艺乐”的时代已经成为过去式,进入“俗乐期”之后,音乐开始反映每一个独立个体的生活百态。2016年,《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》这首“神曲”的出现,一下将“上海彩虹室内合唱团”(简称“彩虹合唱团”)带入大众的视野。

在“神曲”之前,“彩虹合唱团”唱过严肃的宗教音乐、唱过诗意的艺术歌曲,但就如同大部分非专业人声团队一样,他们敬业努力,却默默无闻。直到“神曲”系列的横空出世,让金承志和他的团队变成了俗乐期音乐的新一轮风向标。

许多人说,“彩虹合唱团”之所以流行,是因为他们足够“好玩”,能够精准戳中当代人的笑点。但“令人发笑”的背后往往是“令人唏嘘”,共同持有的笑点通常就是共同具有的痛点。“彩虹合唱团”并非是无厘头,也不仅仅是搞笑,这些“神曲”所引发“会心一击”的感性源头,是幽默。而幽默的核心,是痛苦。

2018年的《社会心态蓝皮书》出炉后,我们可以从中得知,“彩虹合唱团”的主要受众人群——即将“步入中年”的80、90后过得并不轻松。“90后群体、新一线城市的受访者后物质主义价值观更高。职业地位越高、个人收入越高、教育程度越高、主观社会阶层评价越高的个体,更倾向于后物质主义价值观。”在初入社会的压力与惶恐,以及当代井喷式多元价值观的包围、裹挟下,让这一代人产生了一种有别于任何时代的痛苦——后物质主义的痛苦。

“又丧又燃”的精神状态、“枸杞泡酒”的朋克养生,这些现代“黑话”的背后是心底的“不甘”与“不敢”持续而又隐晦地角力。不甘于平庸,但又不敢逾矩;不甘于入世,又不敢出世。最终,只能选择说声“佛了”,暂且咬牙隐忍内心的撕扯与痛苦。

“与巫乐、礼乐重声调变化,宴乐、艺乐重节律纷繁不同,当代俗乐重人生现实感受。俗乐‘成为表达人生观和态度的工具,俗乐之歌词成为‘犀利的揭示现实的寓言诗。”“彩虹合唱团”戳中了这一代听众“笑点”的背后原因,很大程度上是因为他们共情了当代后物质主义都市人群的共有“痛点”。

中国音乐美学中有以“况味”来概括某一种音乐审美特征的例子,如果金承志的神曲有“味”,那一定是“辛辣”。“酸、苦、甘、辛、咸”是中国传统文化中的“五味”,其中的“辛”,所关联的不是味觉而是痛觉。当人被“辛”到之后,大脑为了压抑因辛辣而产生的痛感,即刻会分泌大量的内啡肽(endorphin),而这种激素能够镇痛又令人产生愉悦。我们时常听到有人说“吃辣上瘾”,其实质并非是辣椒具有成瘾性,而是内啡肽产生的快乐与满足感让人难以戒除。久而久之,生理的痛感孕育出了心理的快感。“理想王国崩塌,现实感触成为音乐主要歌咏内容。几乎所有的人,都在现实世界反刍生活的酸甜苦辣”,当下的俗乐,尤其是能引发会心一笑的俗乐,创作者往往经历过一定的困窘与痛苦。

“知乎”上有个高票问答,题目是“如何评价上海彩虹室内合唱团合唱作品《春节自救指南》?”金承志在下面说:“你们觉得是首神曲,我还觉得是首严肃作品呢。”在看似幽默逗乐的背后,这种艺术的核心力量是内心痛苦的外溢,而处于创作源头的那个人,则把治愈的良药贡献出来。通过艺术化的方式,减去真实生活中的情感重负,让听众个人情绪得到镇痛或宣泄,暂时地与荒谬的处境和解。幽默,就是精神上的内啡肽。

但仅是有痛苦还不够,“彩虹合唱团”神曲系列之所以能引起广泛的共鸣,是因为这种痛苦是这一代都市人所共有的。林语堂在《论幽默》中引用了麦烈蒂斯对“幽默”的界定:“假使你只向他四方八面地奚落,把他推在地上翻滚,敲他一下,淌一点眼泪于他身上,而承认你就是同他一样,也就是旁人一样,对他毫不客气地攻击,而于暴露之中,含有怜惜之意,你便是得了幽默之精神。”“彩虹合唱团”用一系列作品告诉听众,众生皆苦,人皆有病,那就一起吃药。而这剂良药的“味”道,一定是辛辣,在属于这一代人的BGM响起的时候,多少听众被呛得笑中带泪。

进入俗乐期,我们听到的音乐大都已经“成为俗人自我宣泄、自我麻痹、自娱奶乐(titty-tainment)、自淫狂欢工具。”“彩虹合唱团”是俗乐群体中的不“专业”的“专业户”(其中大部分成员都不具有专业音乐院校学习经历),又是俗乐团队中的一朵奇葩。他们与其他音乐人一样,撕开了生活的伤口,展现血淋淋的现实;但与此同时金承志的作品又比大部分快餐式俗乐有更高明的立意。宣泄狂欢之后,他们说:慢下来,和这个世界和解吧。

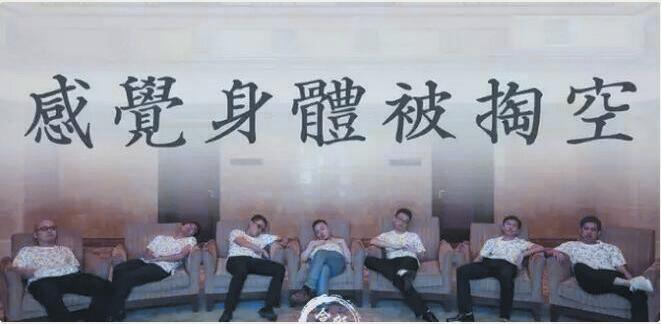

在另一个“知乎”高票问答里,面对“如何评价上海彩虹室内合唱团的新歌《感觉身体被掏空》?”金承志回答:“我们都生活在城市中,有的事情自己能选,有的事选不了。比如加班,这其实是你和老板之间的一种尴尬的默契。希望老板提高点工作效率,希望你们可以选择自己想要的生活方式,其实这不冲突。就算辞职了去云南,云南也有加班,也有老板,也可能会有拥挤的交通和不愿理解你的人群。怎么活着都好,最重要的是自己不拧巴。”“当代俗乐,不再看重‘先人一步的精英意识。作为民间俗人的一员,乐师不再规定审美超越标准。”“彩虹合唱团”没有树立恢宏的理想、没有构建美好的乌托邦,他们的主旨只在于让人在一首歌的时间里不“拧巴”,也就是,和这个现实世界暂时和解。

如此看来,金承志创作中的喜剧感与戏剧感,倒是有几分叔本华论“幽默”的意味。在《意志与表象的世界》中,叔本华认为“幽默依赖了一种主观的然而严肃和崇高的心境。这种心境是在不情愿地跟一个与之极其抵牾的普通外在世界相冲突,既不能逃离这个世界,又不会让自己屈服于这个世界。”如金承志所言,当处于一个荒谬的立场之中时,“彩虹合唱团”清晰地向我们提示:我们感到荒谬时,荒谬的不是我们存在,也不是这个世界存在,而是我们在这个世界存在。面对这样的抵牾,“彩虹合唱团”往往采用三个步骤来与普通世界和解。以《春节自救指南》为例,这份“指南”如果真有操作流程,那应该是这样三步:

第一步:承认冲突——薛定谔的春节

主人翁作為一个理想主义的青年,在餐桌上被七大姑八大姨“围殴”。

工作怎么样?

收入怎么样?

对象怎么样?

主人翁徘徊在崩溃的边缘,但屡屡被亲戚们的六字箴言压得不能动弹。

这都是为你好!

最终成功人士老王的出现使冲突达到了顶点。

第二步:提供新的良性冲突——没人能在我的BGM里战胜我

和《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》一样,合唱队员们扎上头巾,小号声响起,主角光环显现,属于这一代人的BGM里主人翁说:

我童年爬过树,

冻伤国定路,

跳过朝阳公园的广场舞,

雾霾也没有把我征服。

这些话既“中二”又真实,放到现实世界里,便是“一本正经的胡说八道”。但正因如此,才能创造出新的良性冲突。在这段RAP中,没有人放弃理想,没有人迷失初心。

第三步:对冲突迂回调合——春节快乐

七姑大姨和众亲戚惊呼“马萨卡”(不可能)的时候,主人翁告诉他们:搁置分歧吧,不要把你们认为的好生活强加给我了。

因为春节是团圆的:大海参吃饱了吗?

因为春节是温情的:棉毛裤穿上了吗?

因为春节是快乐的:来,搓麻将到天明!

或许在现实生活中,主人翁的修罗场不会那么简单结束。但在一首歌的时间里,我们能暂时地和这个矛盾的世界和解。

春节快乐!

金承志跳起来向观众致意——多么完满、颠覆而又传统的大团圆结局。

当然,后物质主义的精神世界,除了时不时需要一点痛苦的缓释剂与精神的内啡肽,常常还显得对人文慰藉持续不断地“欲壑难填”。但这并不是都市人群的错,众神走下神坛已久,时至今日,人也在逐渐远离“人性”的家园。2019年一个新的词语从日本引进,流行在了当代社会的中流砥柱人群中:“社畜”。其中含义不言而喻。因而,精神食粮尤为重要。我们常说音乐艺术是人类的精神食粮,但人间五谷有分,精神世界的食粮亦是如此。当代社会,文化多元,虽然处于音乐史发展的“俗乐期”,但“历史渐次发生的巫乐、礼乐、宴乐、艺乐、俗乐,在这个世俗年代共时集合……它们一起在这个世俗年代耦合共生,相互渗透。”与其他音乐相比,“彩虹合唱团”的大部分创作既不是难以触碰、难以共鸣的文化“精品粮”,也不是批量生产、一味宣泄感官快适的“杂合面”,而是满足了后物质主义都市人群审美旨趣的轻奢音乐“小杂粮”。

求而不得是谓奢,木心写下的《从前慢》便是当代人的奢望。

与之相比,“彩虹合唱团”的许多作品可以用“轻奢”来界定。几首“神曲”(《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》《感觉身体被掏空》《春节自救指南》等)除外,金承志有许多描绘乡间世俗生活的作品,隐约透露出“俳思”般的审美意趣。这些作品唱的不是“从前的慢”,而是当下“快”中对“慢”的祈盼,《泽雅集》《白马村》里这些体悟生活的词句随处可见。

其中,有文人“渔樵问答”式的潇洒旷达:

白头翁 檐下梳毛发

浑身湿透 瑟瑟发抖

日将斜 飞鸟归山林

南风带来邻村的炊烟

夜深沉 江船一盏灯

窗外虫鸣 一宿好梦

有村野“田园牧歌”式的童趣:

也种些甘蔗

恰逢撤纱窗

邻家小妹 轻摇蒲扇

偶有个三两孩童

在桥边荡着脚丫

卷起裤腿 大口吃瓜

当《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》一夜成名之后,2016年的《人民日报》曾写下这样一段话:“《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》是一把钥匙,打开了流行文化的一把锁:既不缺阳春白雪般的形式,也不缺下里巴人似的内容。这样的组合很搞笑,表演却不恶搞。五角场、华东师范大学等校园符号流露出的学院风,也让人想起了校园。更重要的是,它好玩。它让人不自觉地去反思:生活中再简单的故事和情绪都经得起吟唱,再焦虑的情绪经艺术的调侃后也能轻松解锁。当听众尾随表演者一同进入‘找钥匙的情绪胡同,生活情感的艺术表达让音乐回到原初的坐标。”

“诗言志,歌永言,声依永,律和声”,金承志所言之“志”是当代都市人的集体畅想。在这些作品中,没有古老的过去、没有遥远的未来;情窦初开的青涩在其中留驻、亲人的话语在其中回响。就像松尾芭蕉的俳句“树下肉丝,菜汤上,飘落樱花瓣”一般,它们幽静细腻,意趣绵长,但却不是求而不得。这样的精神口粮,是“轻奢”的俗乐。

是痛苦的缓释也好、是与荒谬的和解也好,抑或只是当下为都市审美应运而生的轻奢音乐商品,无论如何,“彩虹合唱团”已然成为当今俗乐期音乐中的一朵奇葩。当年梁惠王脸色微微一变,对孟子说:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。”孟子则答出了一个音乐美学的重要命题:“今之乐犹古之乐也。”在这个不同时期的音乐共时耦合的当下、在这个“一个一个的人”的时代,“彩虹”让观众严肃地参与了一场又一场内心的离经叛道和返璞归真。在后物质主义俗乐期,通过这样的“乐”(yuè),消解了“痛”,兴奋于“辣”,回味着“乐”(lè),这样,便很好。