印度医药产业创新体系发展的经验借鉴

2019-11-27李雨钊王东宇刘跃华

李雨钊 王东宇,3 刘跃华*

《我不是药神》上映以来,“仿制药”的话题讨论占据了各大新闻媒体头条,印度“神药”再次闯入了公众视野。印度制药行业经过30多年的高速发展,已形成以原料药和仿制药为核心优势的医药体系。而印度也跻身制药强国的领域,其中仿制药的持续增长。据国外知名市场预测机构 Evaluate Pharma数据统计显示,2017年全球仿制药营收排名前15药企中,5家为印度制药企业,印度成为了“世界药房”名副其实的仿制药大国,并且是全球最大的仿制药输出国,生产全球20%的仿制药出口到世界各地,达到了169亿美元(约为1 065亿元人民币)[1]。印度制药业的迅速崛起及壮大得益于印度政府对仿制药的大力支持以及对医药产业创新投入的高度重视。

本研究通过梳理印度近30年来仿制药的发展历程,介绍印度医药体系的创新发展规划和布局,探究印度制药业迅速崛起并跻身仿制药大国的原因,旨在为中国仿制药市场的进一步发展提供参考。

1 印度仿制药的发展历程

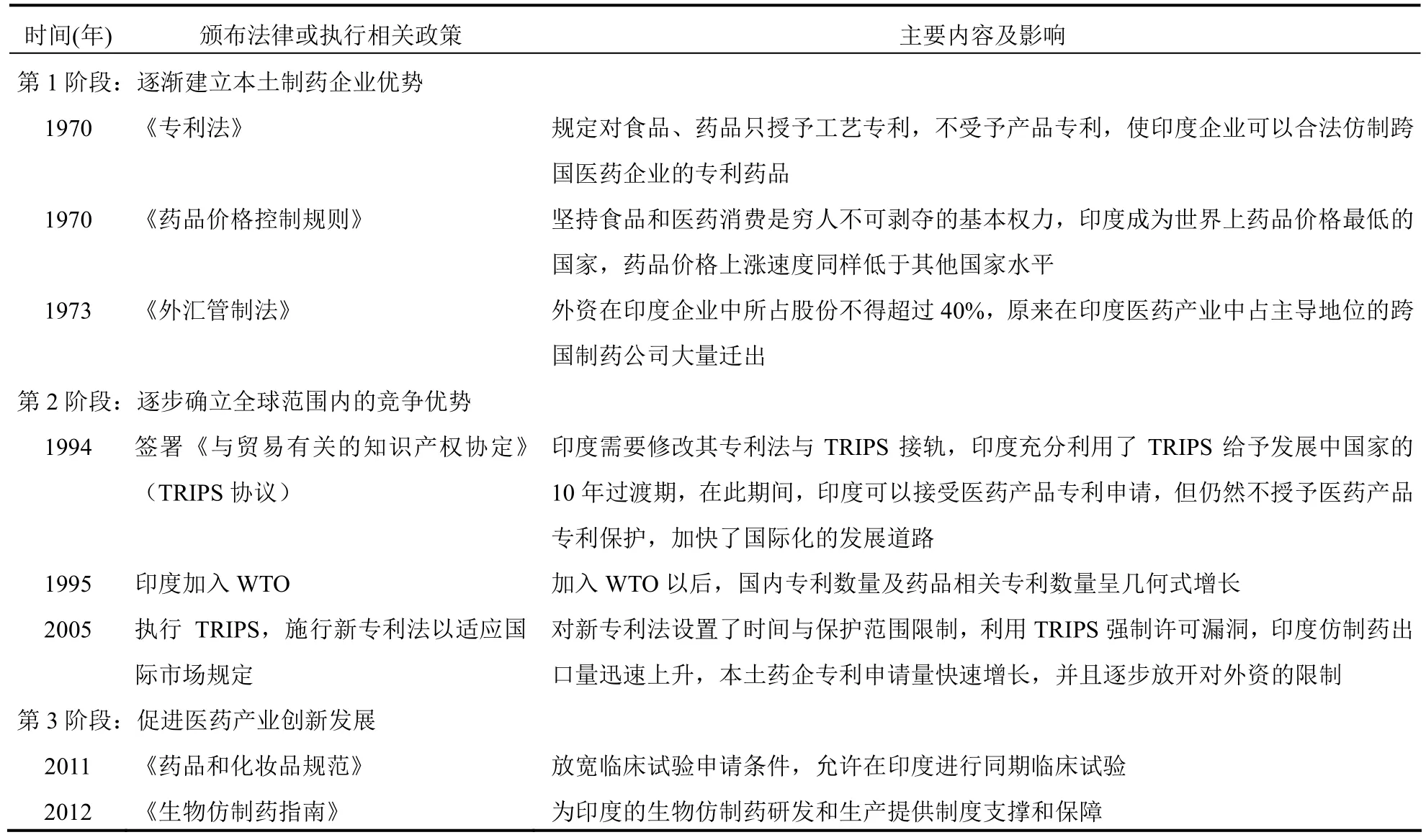

印度仿制药的发展大致分为3个阶段。第1个阶段从20世纪70年代开始,印度规定对食品、药品只授予工艺专利,不授予产品专利,加强对跨国制药企业的限制,逐渐建立本土制药企业优势;第2个阶段是从1994年开始,印度进行经济自由化改革,签署了《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协议),并于 1995年加入WTO,这两项举措使印度制药行业逐步确立了全球范围的竞争优势[2]。与此同时,印度利用1995—2005年的10年缓冲期大力拓展仿制药市场,结合仿制药行业本身的特点,构建了以质量、价格、速度三边为一体的,围绕政策为核心的“印度仿制药金三角模型”;第3阶段从2010年开始,印度恢复对医药产品的专利保护制度,同时对印度医药制度进行改革,加大研发投入,重点布局生物仿制药,执行专利制度促进医药产业的创新发展。具体发展历程见表1。

由表1可知,印度虽然在第3阶段恢复了医药产品的专利保护制度,但是印度政府营造的专利制度环境仍然对本土制药企业有强烈的保护意识,在一定程度上对跨国制药公司产生了限制作用。

比如印度政府推出“专利强制许可制度”,规定在一些特定条件下可对药品专利行使强制许可权,强制许可适用于:公众对该专利发明的合理需求未得到满足,或者公众不能以可支付价格获取该专利发明,或者该专利发明未在印度领土范围内使用[3]。2012年3月,印度第一个强制许可案例诞生:对拜耳公司生产的肝癌治疗药物索拉非尼启动了强制许可[4];2013年 1月,印度对罗氏公司开发的乳腺癌治疗药物赫赛汀(注射用曲妥珠单抗)、百时美施贵宝(BMS)公司开发的抗肿瘤药物伊沙匹隆和白血病治疗药物达沙替尼进行了强制许可[5]。

除了专利强制许可,跨国制药公司还面临被取消或拒绝授予专利的情况:2006年1月,驳回了格列卫的专利申请,拒绝了默克公司哮喘病治疗药物的专利申请,取消了辉瑞公司癌症治疗药物索坦的专利保护,拒绝授予阿斯利康的癌症治疗药物易瑞沙专利保护。

2 印度医药产业的创新体系

2.1 国家创新体系布局

印度科学和技术部于 1986年建立了生物技术部。印度科技部长启动了一项计划,提供税收优惠和补助金支持生物技术企业初创和扩张,并建立印度生物技术园区协会,计划 2010年以前支持建立10个生物科技园区。各邦政府为吸引生物科技企业提供优惠,如免征增值税、提供资金、土地和资源援助。

印度政府于 2010年创建国家创新委员会(NINC),制定了2010—2020年的创新规划路线图,并于2013年推出了新的科学、技术和创新政策。

1)支持万众创新计划。印度重点扶持基层创新,并推出包容性创新基金(IIF),预计动员32亿美元,支持为解决基层百姓实际问题开展研发的企业。2000年成立印度国家创新基金会,支持在不同创新阶段的创新者[6]。

2)加大创新人才培育力度。国家技能发展局(NSDA)通过统筹和协调政府和私营部门,加强科技人力资源开发力度。例如印度工业联合会(CII)开设技能训练中心,教授科技人员工业技术,并建立CII-HPCL项目加强地方青年科技人员培训[6]。

表1 印度仿制药的发展历程

2.2 鼓励创新的核心政策措施

印度科技发展和企业创新活动获得了政府系统的支持。为了促进创新发展,印度政府大力投入R&D,利用财税政策和法律法规等,保障创新主体积极性,引导鼓励企业和科研院所积极开展创新活动。

1)加强战略规划引领。印度科技部自 1958年起连续制定多轮科技战略,为各领域科技发展和创新体系建设提供了系统支撑。2013年,科技部突出了向创新驱动发展模式的转变,提出了《科学、技术与创新政策2013—2017》,设定了包括医药在内的若干重点领域[7]。

2)加大中小企业支持。科学技术部发起小企业创新研究计划(SBIRI),培育和指导创新的新兴技术和企业家。SBIRI的一个显著特点是特别支持通过概念验证的前期高风险生物技术研究,以及有创新与科学背景的中小企业后期发展,支持医疗保健、食品和营养、农业的技术商业化。

2.3 医药科技创新措施

印度医药创新是以仿制药作为发展起源的创新。政府通过只授予食品和药品工艺专利,不授予产品专利的方法,刺激了印度廉价仿制药的研发;通过对临床研究低利率贷款援助、加大对基础配套措施的完善和对研究人员的培训,提高了药企仿制药创新能力。

印度政府于20世纪60年代开始鼓励印度本土企业生产药品,并在1970年推出专利法,规定对食品、药品只授予工艺专利,不授予产品专利,允许印度企业逆向制作或复制国外专利药品,不用支付许可证费用[8]。在这一政策下,本来占有大部分印度市场的跨国公司因失去专利保护逐渐退出,印度企业抓住机会,并利用已掌握的专业知识和低成本制药技术,逐渐扩大本土的仿制药市场占有额。同时,印度注重走国际化道路,扩大药品出口,向海外领域建立子公司并开启跨国并购模式,借机成为主要的临床研究外包基地以及合同定制生产及研究基地,使印度的仿制药逐渐在全球占据市场地位[9]。目前一些规模较大的制药企业也进军药物创新市场。

作为仿制药大国,印度计划致力于发展新药物开发和创新并制定了“医药 2020年远景规划”,目标在2020年成为世界前5位的医药创新基地。政府提供世界一流的基础设施、具有国际竞争力的制药研发科学人才和公共或私人领域的风险投资基金支持规划,同时提出数十亿美元的公私合作伙伴关系(PPP)模式,并投入50%公共资金,以充分利用印度的创新能力。政府也采取各种政策措施,其中包括制药业和研发支出税收减免,简化涉及新的药物分子的发展过程和临床研究等,以及推出《新千年印度技术领导倡议药品和医药研究计划》促进印度的制药研究[8]。

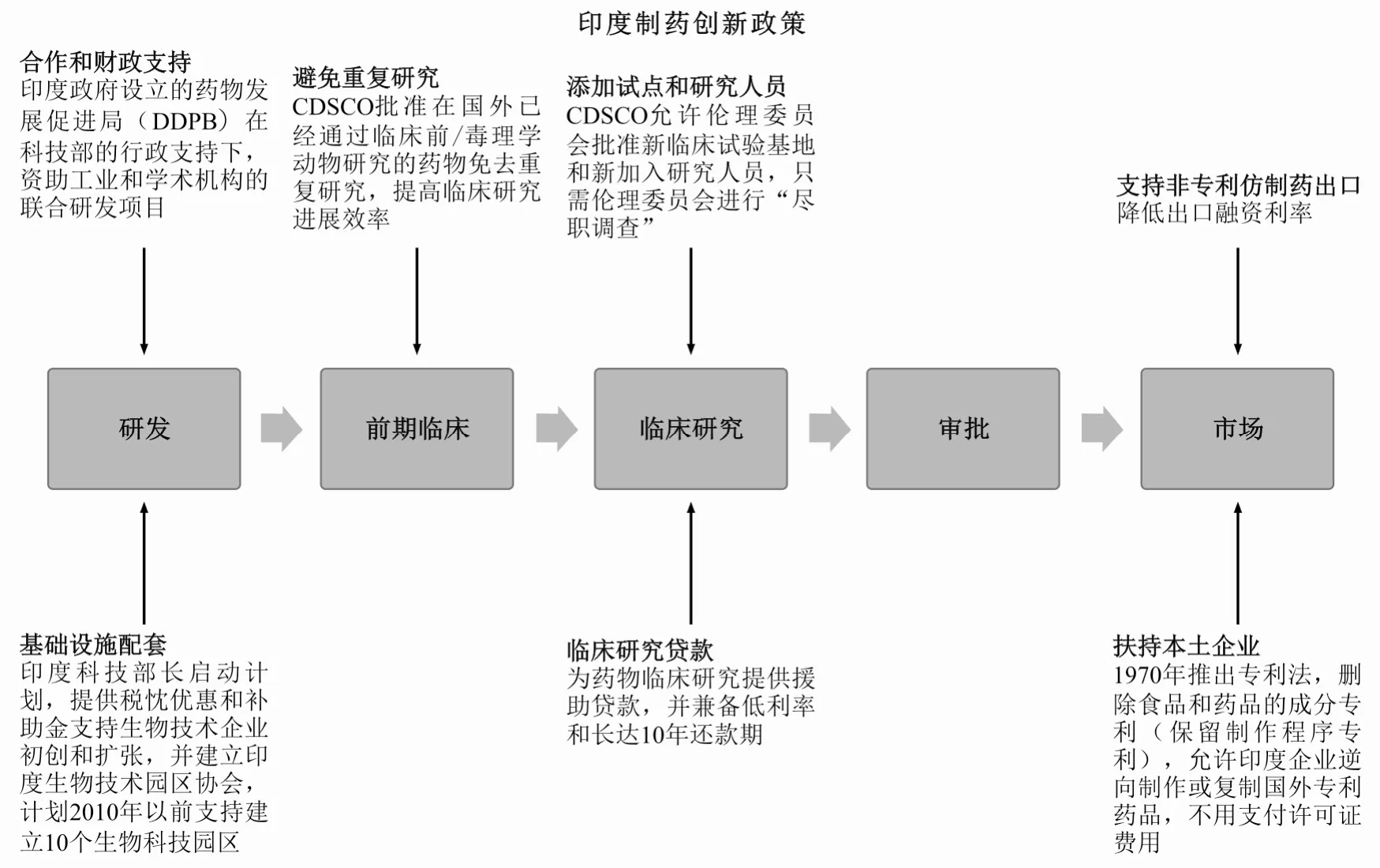

为了进一步推动印度的医药创新,印度政府实行如下创新政策,共分为 5个阶段:研发阶段,前期临床阶段,临床研究阶段,审批阶段以及市场阶段。在研发阶段,印度政府提供一流的配套基础设施,同时给予财政的大力支持;在前期临床阶段,避免重复研究,提高临床研究进展效率;在临床研究阶段,添加试点和研究人员,并为临床研究提供低利率的援助贷款;在最后的市场阶段,仍然坚持专利保护制度、扶持本土企业的原则,并且支持非专利仿制药出口(图1)。

3 小结

印度医药企业的创新是依托仿制药的发展壮大而进一步发展的。政府通过删除食品和药物的成分专利,刺激了印度廉价仿制药层出不穷,又通过对临床研究低利率的贷款援助以及基础配套措施的完善和研究人员的培训,为各大药企从仿制药到创新提供了可能。在印度政府多年持续不断的研发投入以及国际化耕耘后,印度制药企业建立起了全球最具竞争力的仿制药研发生产体系。

印度是名副其实的仿制药大国。2017年全球7大仿制药公司中,印度就占了两席。印度目前是全球仿制药最大的输出国,有近3000家仿制药企业,生产了全球 20%仿制药,并出口到世界各地。印度仿制药价格是专利药的1/10,效果却不相上下。通过对仿制药规则的巧妙利用,印度专利法中规定“保护整个生产工艺和过程,但如果工艺和过程发生改变,其相应的产品并不受到原专利的约束”。于是,印度企业采取“反流程工艺”,将西方专利药物工艺略加改造,或添加一些所谓活性成分,获得印度称之为“简明新药”的专利,以低价在全球销售。

图1 印度医药创新政策配套措施

4 讨论

印度制药取得如此瞩目的成绩,追根溯源是印度政府认识到创新是制药行业持续发展的不竭动力,并且在专利过渡期内大力发展仿制药行业,同时结合印度制药企业适当的海外并购措施,逐步将印度“神药”推广至全世界。

中国与印度同为发展中国家,并且都是仿制药大国。但是中国的大型药厂却长期停留在仿制药品的阶段,在制药领域的研发能力远落后于印度及其他跨国制药企业。基于此,中国在坚持自己医药发展战略的同时,应吸收接纳印度制药的一些先进经验。1)中国应借鉴印度仿制药“仿中有创”的研药制药战略,积极推进仿制药的一致性评价,全面提高药企的生产水平,增强国产仿制药的竞争力。2)在推进仿制药一致性评价的同时,政府更要加大研发投入力度,不仅要增加研发资金的投入,还应增加研发人员的投入,加快培养一批具有开创性意识的国际型人才,积极鼓励海外留学的医药人才回国发展。3)在注重专利保护的同时,更要注重医药创新发展,创新是药品核心竞争力所在,我国应在传统中医药等特色领域加大创新研发投入,将中药做大做强并向国际化迈进,积极参与国际合作。