藏族传统艺术美学的视觉技艺形态与规则程式

2019-11-26意娜

意 娜

(中国社会科学院 民族文学研究所,北京 100732)

从历史源流和文化发展阶段来看,藏族传统艺术由于与藏传佛教联系紧密,使其形成了以视觉为主体的一种基本形态。相较于书面文化,视觉文化(也包含被称为“口头传统”的口头文化)藏族视觉艺术则更具有连贯性和历时性,其发挥着主导性的作用。传统藏族视觉艺术特色鲜明,形态独具,统摄于宗教视觉表达传统,形成了严格限定的视觉技艺形态和技法程式。

与世界许多国家传统艺术的表述一样,在传统藏族艺术的研究、创作、批评中,极少着意提及“艺术”和“美学”,更多的是其基于藏族宗教传统构建并积淀的艺术创作、制作的结构、术语、方法、形态等,是自成一体的文化艺术的混融体系,其建构偏重于质料(介质)与叙事。本文主要讨论这一传统艺术美学的视觉技艺形态与规则程式的体系,并且秉持“回到事物本身”的基本理念,研究藏族文艺美学理论与创作的技艺形态和规则程式。

现代视觉理论本身并非藏族艺术美学创作中的既有理论,本文对于藏族美学与艺术视觉传统的研究,是从现代性角度对传统的再阐释,并希望通过理论与批评的创新,逐步建构起现代意义上的藏族视觉艺术与美学新表述。藏族美学与文艺理论的现有框架基本上是参照中国古代文论建构的,因此偏重以文字为主的文化传统,视觉性始终没有进入研究的中心视野,藏族创作与应用中相对更为广泛和普遍的视觉艺术,往往被研究者忽略。但藏族视觉艺术作品很早就引起了全球的关注,也曾一度创出中国艺术品在国际拍卖市场的最高价格(1)2017年齐白石《山水十二条屏》以9.315亿拍卖之前,中国艺术品最高价一直由“明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡”以3.48亿港币保持。。

一、藏族视觉文化的技艺形态:质料性与叙事性

当前藏族视觉文化的研究被分列到两个主要领域:一部分进入艺术史学科话语体系,展开基于考古学或宗教学话语的历史、材料、图案、技法等具体论域研究;另一部分成为文学研究的视觉材料,被当作“插画”,成为书面文学研究的辅助,主要展开图像内容研究。与这两部分相交的是被视为历史学和社会学论述“证据”的图像身份。这样,作为“被观看”的对象,藏族视觉艺术的研究被细分到艺术史、艺术美学、艺术科学史、宗教艺术、艺术人类学、艺术民俗学等学科和角度(2)此文只展开对藏族文艺美学“观看”传统研究的其中一个面向,限于论文篇幅独立成篇,但不应忽视藏族文艺美学“观看”传统除了本体研究,还有观看者与观看行为两个维度。。艺术创作和鉴赏双方,因此都成为需要专门培养的“技术”。这种技术分析路径强调了藏族传统艺术美学研究的两个侧重点:质料性与叙事性。

质料性的藏族文艺研究看重藏族文学和艺术作品的物质属性,从学科和研究方法上尤其重视考古学和文物研究,比如艺术史早期的金石学考察,针对艺术史中期的古建筑、卷轴画和历史文献、宗教文献的对比研究以及基于博物馆的艺术品比较研究(3)这种趋势与中国美术学术界的大趋势相符。关于中国艺术史与考古的联系,可以参看范景中、郑岩、孔令伟:《考古与艺术史的交汇》,杭州中国美术学院出版社2009年版。。这一进路与西方19世纪至20世纪早期对藏族艺术的认识和分析方式一脉相承,早期西方学者多是基于被拿到西方的藏族艺术和文献文物展开观察和讨论,加之记录方式的限制,口头性和场景性的研究无法顺利展开,更无法成为主流。具体到(书面)文学与艺术作品,则以形式美学研究为主,体现为以物质形态为基础,展开对文献的版本、版式、纸张、印刷等或美术作品的材质、图案、技法等方面的关注。另一进路是对于叙事性的藏族文学艺术作品的研究,关注的重心常常是艺术品“所表现的是……哪个情节,所刻画的……处于何种精神状态之下,他的动作和表情的含义又是什么”[1]。

图形制作是人类早期视觉意识的象征,图形符号与一般符号相比,可以“用于制作精确和准确的陈述,即便它们本身超越了定义”[2]9。在艺术领域,视觉不应该限于感知,而与阐释关系更为密切[3],[4]217。这种叙事性的研究通常扩展至艺术品所放置的场景。其实藏族艺术品如今的展示场景与其最初的状态差别很大,多数研究者看到的藏族艺术品更多地在博物馆、图书馆、档案馆、画廊或电脑屏幕等场景,以原作、复制品、照片、影像、画册、数字图像等多种形态出现。只是这种对原始场景的“脱离”其实并不与藏族艺术本身相悖。藏族艺术,尤其是唐卡艺术的宗教功能不完全依赖于场所。唐卡艺术被创制为卷轴和其他便携形式,其中一义即为便于游牧信徒和初级观想者随身携带。从一定意义上说,不是宗教场所悬挂了唐卡,而是唐卡把它所在之处都转化为了宗教场所。

质料—介质性和叙事性的传统视觉研究视角大致可以看作是一种“作者视角”,聚焦基于艺术品创作的技术特性和“原本”意义的挖掘。藏族美术,尤其是藏传佛教美术作品多数具有鲜明的辨识度,也有相对统一的主题和立意,创作角度的技术特性在藏族文艺理论中呈现尤为突出,最重要的证据即是藏传佛教美术中严格的量度规则(4)在相关文献中,“度量”和“量度”均被使用。两个词语意义相似,略有不同,“量度”指对某种不能直接测量、观察或表现的东西进行测量或指示的手段;“度量”指测量、测度,也可以指测量长短大小的工具。由于“三经一疏”较多被译为“量度经”,加之佛像和绘画较符合“不能直接测量、观察或表现的东西”,本文使用“量度”一词。。记录量度经典的文献被称为“量度经”,是对这一主题文类的统称。量度经通常记录了量度单位和比例以及每尊具体形象的具体比例。在量度经典中,既有对尊像身体和五官的量度比例,也有尊像的姿态、法器、服装、首饰、座位等附属特征的绘制法则。经文版式、藏文字体、坛城、佛塔等,也均在量度限定范围内。

其实在藏传佛教造型量度方面,至今尚未形成高度统一的量度标准[5]。原因之一,是藏传佛教教派众多,每个教派都有各自的尊像与神祇,而量度规则具体到每一种神像,没有一个文献可以涵盖全部。另一个原因,则是经过了漫长的临摹与注释历程,量度经典在传承过程中经历了程度不同的修订、阐释、再阐释和发展变化,并在各自的传承区域内得以充分实践,难以回溯源流,重新再合为一统。

一些西方学者认为,这几部经典的原本均为古印度的工匠行会的专业工匠写成,并不属于某个宗教传统,而且由于其作者的匿名性,各种内容被后世重新诠释的空间相当大。其中一部分后来被佛教徒改造,并随着佛教的继承和传播成为佛教经典(13)Laufer认为《画相》并非佛教著作,甚至全书都未曾提及佛,后续的其他学者也都提及这一观点。[8]3,[11]。

《画相》是这四部著作中被推测最古老的文献,梵文原作可能诞生于6世纪前后(14)古斯塔夫认为《画相》是笈多时期的产物,而鲁琉斯认为《画相》诞生于古印度天文学家、哲学家伐罗诃密希罗(彘日,Varahamihira)生活时期,即大约公元6世纪。[12-13]。在第一章引言和结尾都写着标题“绘画特点”(rimo'imtshannyid)以及作者名字那克那吉特(Nagnajit,藏文为意译gcerbuthul,即裸族征服者)。第二章题目是“祭祀仪式的起源”(mchod par byaba 'byungba)。第三部分论述身体量度。

《造像量度经》的梵文原本成书年代也是根据藏文版确认的,被认为成书于10世纪;藏文版的名称在布顿大师1322年的目录中就出现过,证明藏文版的翻译在当时已经完成了(15)魏查理引述日本学者森信1993年的论文《造像量度经成立的背景及意义》,提到森信根据图齐的记录认为《造像量度经》成书于10世纪,而藏文翻译至少在14世纪已经完成。[7]。在汉文版中提到“此经凡有三译一疏”(16)佛說造像量度经解(大正藏),Retrieved2018年11月29日,from CBETA汉文大藏.0945b28。,被一些学者认为就是指的“三经一疏”(17)魏查理介绍逸见梅荣、悦西都持过这一观点,还提到吉崎一美认为三译是藏文本、蒙文本和满文本。[7],但是这一说法显然并不合逻辑,在图齐的著作中也提到《造像量度经》仅在15世纪就存在四个藏文译本(18)其中一个是尼泊尔译师Jayasiddhi和藏族译师byang chub的译本,另一个是阿底峡和rmadgeblogros的译本。另外两个译本不详。[13]292,其他学者也论证了应有多个版本存在(过)(19)魏查理并没有明确论证藏文版的版本数量,而是认为梵文本身可能就有多个版本存在。[7]。《身影像量相》的量度与《造像量度经》略有出入,但与《画相》完全不同[7]。

尽管“三经一疏”名气很大,但毕竟原文是从无宗教差别的工匠行会文献佛教化而成,也不足以描述藏族美术在印度风格之外如今呈现极高识别度的独特风格。从文献角度来说,藏族美术经典绝非这四部梵语藏译作品而已,何况在“三经一疏”中真正产生意义和影响的也只有《造像量度经》,多数只具有学术价值,并没有多少实际的影响[5]。

由于量度经典的“面面俱到”与“事无巨细”,藏族艺术在后世发展中的创造力常受其限制,更多被描述和理解为“工艺”。然而,藏族文艺美学理论技术传统中,不仅有规则、限制,也有创造和突破,是一种值得剖析的文化艺术传统。

二、藏族视觉形象创作中的量度规则

除收录于大藏经的“三经一疏”以外,在密宗各种典籍中,还收录有针对各自神祇的造像量度。比如《戒生经》《时轮经》《集行论》《黑色阎摩敌续》《黑色阎摩敌及其注疏》《文殊根劫》《四座续》等[5]。通常被分为两大派:时轮派与律仪(戒生)派,就是从所依据的《时轮经》和《戒生经》来划分的(20)《时轮经》通常是对密宗时轮教派经典的统称,引用量度的是《吉祥时轮根本经》(dpalduskyi 'khorlo'irgyud),《戒生经》指《续部·大教王律仪三十论》(rgyudkyirgyalposdom pa'byungba'i rim par phyeba sum cu pa)。[15]12。

其他著作包括并不限于以下表1所列。

表1 部分历史上有影响的量度著作

续表1

著作作者《八佛塔之度量》(mchodrtenbrgyadkyithigrtsa)嘉木样协巴('jam dbyangsbzhad pas)《度量实践说明》(thiggi lag len du ma gsal bar bshad pa)荣塔·罗桑当木切嘉措(rongthablobzang dam chosrgyamtshos)《度量疏驱散愚昧之入门明灯》(thig 'grelsmingrol'jug sgogsalsgron)俄阿国·拿木卡桑格(rngargodnammkha' sengges)《度量明灯》(thigrtsagsalba'isgron me blobzangdgongsrgyan)克珠丹增(mkhas grub bstan 'dzin)《度量论鲜花蔓》(thigrtsa'irnambzhag me togphrengmdzes)措再·丹巴尖参('tshomdzadbstan pa rgyalmtshan)《时轮度量经》(duskyi 'khorlo'ithigrtsa)克珠杰(mkhas grub dge)《金刚蔓坛城尺度及实践》(rdorjephrengbasogskyithig dang bshad pa phyaglen du ma'iskor)喜饶嘉措(shesrabrgyamtshos)《绘塑法解脱之奇观》(bris 'bur gyiglegs bam bzhengtshulm-thonggrolngomtsharltadmo)土观却吉尼玛(thu'ubkwanchoskyinyi mas)《常用工巧明之经箧》(bzognasnyermkho'i za ma tog)居·牟潘('ju mi pham)《大日图像度量经》(rimo'ithigrtsanyi ma chenpo)噶玛牟觉多杰(karma mi bskyodrdorjes)《佛像尺度佛陀身影宝鉴》(lhasku'iphyagtshadrgyalba'ig-zugsbang+nyan legs par ltaba'i me long)次成木扎西(tshulkhrimsbkrashis)《佛像度量经》(lha'ithigrtsa)居·牟潘('ju mi pham)《造像基线如日明照》(skugzugskyithigrtsarabgsalnyi ma)米旁嘉措(mi phamrgyamtsho)

①佛說造像量度经解(大正藏),Retrieved2018年11月29日,from CBETA汉文大藏.0945b28。

②魏查理介绍逸见梅荣、悦西都持过这一观点,还提到吉崎一美认为三译是藏文本、蒙文本和满文本。

③其中一个是尼泊尔译师Jayasiddhi和藏族译师byang chub的译本,另一个是阿底峡和rmadgeblogros的译本。另外两个译本不详。

在上表所列著作中,门拉顿珠的《如来佛身像度量如意宝珠》影响最大。其中一些量度系统在原文中就标明参考来源,这些来源并不包括“三经一疏”。比如《白琉璃·除锈》中提到,其尊像类别的划分是依据《时轮经》《戒生经》《黑色阎摩敌续》等典籍(dus 'khorsdom'byunggshinrje nag po’irgyudsogs)而创作[16]621。而且《除锈》虽仍未能被尊为藏族美术的统一标准,但其中首次明确将画像量度和塑像量度的差异提出来(21)作者在《除锈》第一函最后一页指明《时轮经》是雕塑的量度,《戒生经》是绘画的量度。[16]621,这是一种在掌握大量资料基础上学者问题意识的体现,具有很大的启发意义。后世许多学者如松巴·益西班觉等,都在著作中沿用了释迦牟尼佛像的塑像高度125指,画像高度120指的说法[16]621,[17]16。

量度经的核心是诸尊的量度。如何对诸尊进行类别划分,成为各种版本量度经之间的主要差别。传统“三经一疏”中的分类为5种:1.佛造像;2.菩萨造像;3.独觉佛、罗汉、佛母、大梵天、大自天、那逻延天造像;4.明王、金刚、护法神造像;5.吉祥王菩萨造像[18]。《白琉璃·除锈》中的量度系统分为:诸佛、怒相神灵、菩萨、佛母、明王护法、侏儒、有情众生和人像、金刚跏趺等8类,这一分类与门拉顿珠的《如来佛身像度量如意宝珠》更为接近(22)在熊文彬和一西平措的文章中,不仅提供了二者接近的种种例证,也转述了《除锈》画本导论对门拉顿珠的高度评价。[5]。门拉顿珠分为10类:1.出家人装束的等觉、无上化身佛像的身量;2.具转轮王装束的无上报身、无上化身佛像的身量;3.具有忿怒仙人身姿的诸转轮怙主的身量;4.灭寂静菩提心、勇士等神像的身量;5.金刚亥母等女神的身量;6.大梵天、帝释天等世间天王的身量;7.夜叉、罗刹等忿怒身姿的量度;8.群主(狮身和牛头人身像)、矮人等众神的身量;9.声闻、独觉等人像的身量;10.盘腿打坐的众生及其服饰、手中器物等的量度[15]20-21。松巴·益西班觉分为7类:1.佛的化身和报身像;2.本尊神、忿怒仙人像;3.慈悲菩萨;4.忿怒护法神和夜叉;5.慈悲女护法神和护法神;6.象鼻天等矮个鬼神;7.阿罗汉。其他还有布顿大师的11种量度系统,噶玛牟觉多杰的11种量度系统,陈卡瓦·贝丹罗追桑波(’phrengkhabadpalldanblogrosbzangpo)的5种量度系统,隆多喇嘛·阿旺罗桑(Klongrdolbla ma ngadbangblobzang)的4种量度系统等[19]50。

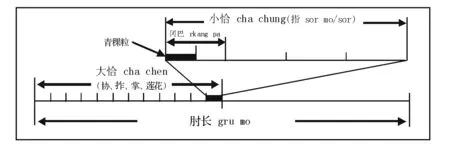

虽然量度系统不同,各种量度文本中的量度单位却完全相同[19]50,只是这一单位与物理学意义上的量度单位不同,并不代表客观数值,而代表一种比例关系,这一比例在大多数情况下是十二进制的,即1个大单位等于12个小单位。总的来说分为大恰(cha chen)和小恰(cha chung)两个系统,或大、中、小恰三个系统。大恰的量度标准相当于所绘制的这尊佛像脸的宽度,也被称为一协,zhaltshad;zhal gang;zhal; gdong)、一拃(mtho;mtho gang)、一掌(thalmo;mthil)、一莲花(chuskyes)。一个大恰等于十二个小恰,小恰是我们经常用到的“指”(sormo;sor),也是指正在绘制的这尊佛像的一指,而非绘画者的手。前述画像量度与塑像量度的不同就在于:画像量度一大恰等于十二指,而塑像量度一大恰等于十二指半,即1:12.5。一指又分为四“冈巴”(rkang pa),一冈巴又等于两青稞粒。这四种较为常见,而在量度经中还有肘长(grumo,等于2大恰或24指)等。画像量度比例如图1所示:

图1 常见画像量度比例图示

三、量度规则下传统的藏族文艺美学程式

量度规则代表了藏族文艺美学理论中普遍存在的一种程式传统,与用以分析藏族口头传统的“程式”(formula)理论有相似之处,是一种带有“公式”性的可重复性及稳定性[20]的结构规则。这一套规则可以保证历史流传物的忠实传承,通过形式上对有形、无形和精神“规则”的强调,并在实践中予以遵循,在事实上达到稳定的“复制”效果。与此同时,这一套规则又预留了足以形成完整可识别特征的开口:藏族文艺美学呈现出与众多其他文化截然不同的特性,既与规则来源地的古代印度和中原佛教传统有相似之处,又有高度自有的可辨识特征,正是这种规则外的开放空间在一代代“复制”中孕育出变化。两种作用共同发生作用,形成视觉技艺形态与规则程式,才得以发展出独出机杼的传统藏族文艺美学传统。笔者不揣冒昧,拟大略总结如下。

第一,以量度规则为代表的“程式”现象存在于藏族文学艺术的各种表现形式中。针对造像的量度占据了量度经篇幅中的大半,不过在视觉艺术领域内,如佛塔造像、经卷形制、文字书写等传统形式上也都各有相关的规则,形成了相应的程式系统。松巴·益西班觉(23)1704年出生,青海托勒人,青海佑宁寺(dgon lung dgon pa)第三十二任堪布。《身、语、意注疏花蔓》的成文结构就具有代表性,它分为五部分:身(坛城与佛像)量度、语(佛经)量度、意(佛塔)量度、绘画颜料、功德,其中前四部分的内容为工具性的(24)比如尕藏在编译时就直接删掉了第五部分,其他学者在介绍这部著作时也通常直接跳过第五部分不提。[17]16,[6]。这一结构提示了被列入量度系统的“艺术”门类包括身、语、意三大类,指坛城、佛像和其他宗教造像、佛经和佛塔。除了视觉层面,像《格萨尔》这样的口头传统程式、《诗镜》这样的修辞学规则也构成了量度在各自领域中的一个向度。《诗镜》强调了语言对于整个文学的基础性作用以及语法和写作规则成立的必要性,意在教导人们辨别诗德和诗病。《诗镜》开篇就对前人所写的有关各种体裁写作规则的著作进行了歌颂,认为正是有了前人关于写作规则的著作存世,“人们才有处世的准则”。“如果称作词的光(25)这里的“词的光”指的是文法家们的定制语言规则的文法著作。/不去照亮轮回界/那么这全部三世间(26)指藏族传统所说的神、人、龙三域。/就将变得黑黢黢”令人想起“天不生仲尼,万古长如夜”的感慨,仿佛是没有《诗镜》,人们在诗的世界里就像盲人一样无法辨别形状和颜色。

佛像的量度包括量度标准的依据、不同身份尊像的不同量度,除了躯体,对服装、首饰、神态、配套的座椅等都有量度要求。佛像绘塑中常见如同舞蹈一般扭动的姿态也是在量度规定里写着的:“不管头伸向何处,上身要朝头的相反处倾斜,髋部要朝身体的重心部位伸出。有三道弯曲的人物画像就会显得楚楚动人。”[17]22神佛的坐姿就分了8种,仅忿怒神的神态也在“须眉倒竖”之外可以细分为9种(27)8种坐姿为:右足放在左腿上的“右置金刚跏趺坐”;同样右足放在左腿上的“菩萨跏趺坐”;右足放在左膝上,左足靠近右膝的“英雄跏趺坐”;左膝放在右腿上,或者右足上翻于左大腿内侧的“女英雄跏趺坐”;左足放在右腿上,左膝比右膝略低的“莲花跏趺坐”;坐在坐垫上,双足间有一肘宽距离的“蹲坐姿式”;坐在高座上,双足平放在地上的“圣贤坐姿”;双足对掌而坐的“吉祥坐姿”。9种忿怒神神态是:妩媚相、英雄相、忿怒相、欢喜相、凶悍相、可怖相、慈悲相、威武相和善良相。。在绝大部分历史时期都处于“抄本”时代的藏族文化传播史中,不管宗教场所多么偏远,都能实现基本造型的误差控制在一定范围内,这与量度标准的这套规定密不可分。

第二,在宗教艺术范畴里,量度经这类“工具书”自身已然超越了工具的功能,成为宗教教义的一部分。“绘塑和供养身、语、意的圣物……赞颂佛陀,默想佛陀”[17]3是觉悟和修行的重要方式,如果不懂量度和绘制法,随意增删、臆造,不仅无法获得功德,还会累积罪孽。在量度经中提到,一切敬仰都“不如塑一尊具妙相之佛像更有福德”。任何一个人,不管是自己画,还是请画师画、塑佛像,都可以积累功德,哪怕是孩子用沙子聚一尊佛塔,或者用木棍在墙上画一尊佛像,也具有同样的功德。当然,如果能绘塑出具有庄严相好的“三十二相”与“八十微妙相”(八十种好)的如来佛像,那就是极大的功德。只有绘制佛像的人具备性情温柔、虔诚、年轻、健壮、善良等诸般美德,才能绘出圆满的佛像。

量度经在古代印度是无教派的工艺手册,是佛教徒将其佛教化之后才成为佛教尊像的量度标准。尽管起初量度经是以佛教工艺规则的身份进入藏区,但因遭逢此时佛教艺术本身逐渐从无形到有形,从简单到复杂的发展过程已经充分展开,量度经便趁势直接深刻影响了藏族文化的形象化特质。藏传佛教在形成、发展和盛行的过程中,十分注重借助和利用具象化的艺术形式来宣扬教义,而这种形象化除了佛教普通的佛像等图示,还有以苯教和藏传佛教密宗的各种形象艺术为基础形成的各种艺术形象和祭祀仪式。在藏族文化的“十明”里,都充满了这种特质,在文学领域则是形象化为特征的描述和比喻的大行其道。在藏族艺术现实传播的语境中,藏族艺术成为藏传佛教的另一种“方便法门”(28)在几年前我的文章里,写到过“唐卡是引导初级修炼者进入佛界的方便法门”。[21],一种能够逃脱藏传佛教各种繁琐修持和经咒的完美替代品。艺术和背后的精神文化借此打破语言、文化的界限,穿过宗教和教派的壁垒,跨越过经济社会发展不同阶段和水平的差异,变成一种到处通用的文化语言。在这种语境下,与其说藏族艺术是一种宗教艺术,不如说艺术本身已经被认同为艺术宗教。

第三,各种尊像和坛城在各自的宗教文本中有不同的规定,在各个教派中有自己独有的神祇和秘密神祇,没有能放之四海统领一切的标准。在《身、语、意注疏花蔓》中,就比较客观地叙述了坛城的智慧线、颜料、内部神祇多寡、神祇位置都各不相同;广布藏区的各种佛塔也分为自然形成的佛塔、无上佛塔、加持佛塔、成就佛塔、各续部佛塔、各教派佛塔等多种[17]。

上述现象同样体现了笔者此前论述过的藏族文艺美学理论中的“注释传统”:双跨性、互文性与未定性。只不过在本文中,双跨性指的是技术传统在传承历史中的横、纵两种跨越,横向跨越的是量度经典来源,是跨语种从梵文翻译为藏文的,而且还经历多种版本的翻译、重译、回译、对勘等;纵向跨越指同一文本经历了历时传承,带有跨时代的语境特征。在横、纵两种跨越综合作用下,量度经文本历经数百年传承,完成了本土化、经典化、宗教化等过程,成为藏族自己的理论著作。互文性表现在以“三经一疏”为代表的量度经典成为藏文《大藏经?丹珠尔》的重要组成部分,被纳入藏传佛教这一统领性的意识形态框架下,确保了其对藏族佛像、佛经、佛塔等量度的绝对权威,也是其作为藏族文艺美学理论经典的重要原因。未定性指示观念、文化和代际等层面的错位,带来诸多样态的“视域差”。藏族传统视觉艺术观念不是简单的汇聚起来,而是经历化合作用,内化并沉潜为观念因子,发生了并持续发生着作用,推动新的艺术生产和观念生产。第四,藏族视觉艺术体现在量度规则上,呈现出两个完全不同的理论方向。其一是以佛像为代表的对宗教含义的具象化与叙事化;另一个方向是以佛塔、佛经为代表的对意义的抽象化与哲学化。两种方向和谐共存,也是藏族文艺美学理论海纳百川的包容性体现。

在具体佛像绘制上,同样以《身、语、意注疏花蔓》为例,比如胜乐金刚有四面,这四张脸的画法就彼此不同:正面为鹅蛋形的忿怒脸,宽十指,眼睛高十青稞粒,宽三指;口中微露獠牙,上下齿间间距两青稞粒;眉间有与忿怒仙人面相类似的怒纹。左侧为椭圆形的勇武脸,宽四指,眼睛高度九个青稞粒,宽四指半。右侧为芥子形的欲望脸,宽四指,眼睛高度为一指,宽度为三个微度量单位。后侧为四方形的妩媚脸,宽一指,略露侧面,眼睛高度六青稞粒,宽三指半[17]48。

辞藻学在藏文文献中的作用也同样体现在量度文献中,这在数字上表现很明显。比如数字“4”用“吠陀”(rig byed,音译为日杰)代替(29)古印度吠陀分四部,故表示数字4。,“12”有时用藏文字“太阳”(nyi ma,音译为尼玛)代替(30)古印度太阳宫中有帝释等十二天神,故用来代表数字12。,“14”用“人类”(ma nu,音译为玛奴)代替(31)古印度分人类为四种姓14种,所以被用来代替数字14。,“16”用“国王”(rgyalpo,音译为杰波)代替(32)古印度有摩羯陀等十六国,各有国王,共计十六位,故表16。,“25”用“自性”(de nyid,音译为德尼)代替(33)古印度外道数论派所说的自性,包括眼、耳、舌、鼻、手、足、肛门、皮、阴处、语、意、声、触、色、味、香、空、地、水、火、风、自性、大、我慢、神我等25种,所以会被用来代表数字25。。这种辞藻学的运用出于“传承范围或诗歌格律、涉密等原因”[6],构成藏族文艺美学理论默会知识的一部分。

与佛像量度相比,佛塔量度带有更多象征性和抽象性,更接近佛教最初的意义。对这一过程进行简要梳理,可以展现藏族文艺美学理论多层次的丰富性。佛教诞生于古印度,虽然同时期(34)佛教纪年按照释迦牟尼涅盘第二年开始。佛祖释迦牟尼的生平都是圆寂数百年后逐渐编写到各个部派的经律中的,大多都是传说的形式,不仅内容夸张,各种对于释迦牟尼生活年代的说法间的差别甚至前后有600多年不同。圣严法师在《印度佛教史》(台北:法鼓文化事业股份有限公司,1997)第二章“释迦世尊·佛陀的年代”中介绍,关于佛祖生活的年代有70多种不同的说法,他总结主要观点后认为,公元前380多年的说法已经被大多数学者接受。英国学者Rupert Gethin也在Sayings of the Buddha(伦敦:Oxford University Press,2008)一书中说到,公元前400年左右的说法已经得到广泛的认同。在印度本土和古希腊早已塑造了无数神祇形象,但佛教在创立之初的几百年中都并不崇拜偶像,没有神佛的形象。这是因为原始佛教(35)这里指自释迦牟尼创立佛教到古印度孔雀王朝时代佛教分化部派佛教出现之间的佛教。的理念基于释迦牟尼的教诲,他宣讲的是缘起论、四谛、八正道,最终跳出轮回达到解脱。而任何的形象,不管是人、是万物,都是世俗的一部分,是深陷在因果轮回中的。显然,原始佛教不能以形象赋予之。像原始佛教这样并不描绘神佛造像的“无偶像论”(aniconism)[22]401-408传统并非古印度独有,也不只是传承于原始佛教。如何描绘神,似乎是困扰多种宗教的一个话题,几大宗教,包括佛教、基督教和伊斯兰教都经历过这样的挣扎。信徒们既认为神是无法用具体形象描绘,超越时空之抽象实在,又迫切希望自己能与神相亲近,能用直观方式观想神世界。

佛像的出现主要是佛教自身传播中向普通大众普及的需要。一个渊博的佛教徒自然可以根据经文和自己的领悟力面对空的释迦牟尼宝座感受神圣之地的“功力”,却很难说服一个普通的民众面对同样的空白生发宗教情感,古印度本地的印度教本身发展出了“宗教虔诚”(Bhakti)这种方式,带给佛教、耆那教“永恒而深远的影响”[23]。贵霜王朝时期接受的大夏(Bactria)希腊文化中神与人“同形”“同性”的观念(Anthropotheism)可能加速了这一进程,并且对站立姿势的佛像产生巨大影响。

第五,在看似不可撼动的刻板量度之外,藏族文艺美学的技术传统暗含了其创新创意的特征。由于量度的存在,藏族视觉更容易限于工艺而远离艺术。但如今称为藏族艺术,绝对不仅是工艺的成熟和对文化多样性的尊重,从量度的工匠技术到艺术创作之间,藏族艺术探寻了自己的路径。量度经规定的造像量度主要在于尊像、法器、服装、装饰、法座等,并未对画面背景进行具体规范。同样,坛城绘制的量度规范也仅针对内容和比例,未对每一细节进行形象规范。对于画师而言,有巨大的空间可供艺术发挥。尤其是非尊像和坛城类的唐卡,如故事类、场景类唐卡,则更是展示艺术家个人才华的擅场了。同时,即便是量度标准本身,也在传承中被藏族画师和量度经作者进行过不同程度的“创作”。这种创作源于藏族美术一种主要的非书面传承方式——“临摹”。在“临摹”过程中,佛像量度被不同程度修改,同时也成为“具体艺术家个人风格因素的重要标志之一”[5]。比如《度量实践说明》中写到,六拃和三面两种量度是藏族大师们根据以前造像完美量度的印度佛像而成[19]147,[5]。这一路径与藏族文学等其他文化艺术特征相通,构成藏族美学之所以独特的原因。

临摹亦属于藏族文化传承中的非文献记录知识。其他被我列入非文献记录知识的部分,是藏族文艺社会学中重要组成部分的口头传统、神授传统、默会知识等。由于藏学建构的特殊性,是基于本土研究的薄弱,由近现代西方学者在文献和文物研究基础上强势代建的,非文献的知识一直被有意无意地忽略。诚然,藏族文艺中存在大量神秘主义成分,但除开对这些内容的实证和记录以外,其所营造的藏族文艺非文本、非物质的特质也应该被关注。

实事求是地纵观整个藏族文化史,藏族文化并没有明确的口头传统、书面传统、作家文学等历史阶段分期,且相较于书面文化,视觉文化与口头传统文化显然更具有连贯性和历时性,发挥着主导作用。幸而在文艺理论视野中,书面文学、视觉文化与口头传统理论皆已繁茂,不难由此及彼,融会贯通。当代视觉文化的潮流带动了多种文化勇于承认“视觉文化转向”的发生,也促使藏族文化等得以反思自身,对于这种以视觉和口头传承等非文字方式为主进行文化传承的文化形态来说,视觉不仅是一种方式,更激进地说,视觉在一定程度上就是文化艺术史本身。视觉文化角度不仅是藏族文化研究的一种新的研究领域,也是一种对一直被忽略的存在形态不可或缺的“补充说明”

各种文化在描述自己的艺术历史时,都暗含着一种预设,即“自己的艺术史就是全球的艺术史,至少是呈现的与全球艺术史在基本规律方面相通的艺术史”[24]。相关研究者已经意识到西方艺术史的写作方式不是普适全球的,同样,以诗、书、画为主体的中国古代艺术史写作方式[25]也不普适于所有的艺术史书写。不过,总结一个民族自身从古至今的经验,与借鉴其他文化中的艺术史研究和写作经验,对藏族艺术史的学术建构同样重要。