德国大学生学习形式与学习行为的相关研究

2019-11-23MatthiasKlumpp

Matthias Klumpp

(埃森经济与管理应用科学大学,德国 埃森 45141 )

0 引 言

当前,高校提供的学习形式越来越多,与之相应,相关内容也成为高等教育研究中的课题,并得到了逐渐深入的研究。[1]学习形式通常被理解为在学习内容和可以取得的学位不变的情况下,对一个学习项目在时间上和空间上进行不同形式的设计。例如,这些不同形式可以使一个学习项目成为面授或远程式学习、全日制或非全日制式学习,亦可是在职或双元制式学习。对这一主题进行研究具有重要意义,一方面在传统的全日制学习以外,以“多样化”的学习形式提供的学习项目和相关学生的数量越来越多,另一方面可以观察到明显的政策趋向。[2]除了有统计数据证明这一趋势以外,教育政策也有意愿着力促进并扩展这些多样化的学习形式。[3]就学生群体的多样化而言,几十年前就出现了相关预测。近年来,发展多样化的学生群体得到了积极推动,现在已经可以明显观察到这样的变化趋势。产生这一现象的主要原因是:知识社会成为全球的发展趋势;对终身学习的重视;人口变化;提出开放教育路径和加强不同教育路径之间互通性的要求。[4]因此,多样化学习形式对高等教育体系的诸多方面都产生了影响。

第一,形成高等教育机构差异化发展:正如德国科学委员会提出的那样:从日益差异化的学生群体出发,到高校提供差异化的学习项目,再到产生差异化的高等教育机构(应用科学大学、双元制大学等),直至形成差异化的高等教育体系。[5]

第二,区分质量保证程序和认证程序:对不同的学习形式进行区分也必然会导致质量保证和认证在程序和内容的差异化构建。[6]需要明确指出的是,并非对高校的办学质量和认证要求的水平提出不同层级,而是确保每一种学习形式都应当可以满足质量要求。因此,在欧洲的高等教育和学习体系中,包括德国在内,所有专业和所有学习形式都能够保证统一的(高)质量。

第三,对高校其他服务领域的影响:在此需要分析的是不同的学习形式比如对高校的组织、科研和科研成果转化过程的内容与结果可能会,或者应该会产生一定的影响。这个领域在高等教育研究中还很少受到关注,但反过来会对例如高等教育机构的差异化问题(如应用科学大学研究)产生相当大的影响。[7]

第四,对高校人力资源发展产生影响和后果:可以认为,学生群体和学习形式的多样化同时也会对高校人力资源(学术和行政领域)产生影响。如长期以来,德国综合大学和应用科学大学对其各自聘任的教授就提出不同的资格要求。[8]

第五,弱势群体的融入和平等化:差异化的学习形式也为减少教育和学术系统的不平等待遇作出重大贡献。至少能够确定,在远程学习中已经形成了男女性别平等的事实。[9]

基于理论和实证两方面阐述了全日制学习与在职学习形式下不同的学习方式,尤其是大学生在信息获取、学业和学习行为之间的差异。

1 多样化学习形式的分类及内涵

针对多样化学习形式的讨论,有很多不同的利益相关者群体,并且学界对现有学习形式的定义也存在很大分歧。迄今为止,在德国,对不同的学习形式都还没有统一的定义。[10]同样,到底有多少种学习形式也不得而知。虽然有些学者主要关注全日制学习、非全日制学习、远程学习和双元制学习(Klumpp/Rybnikova 2010 , S.25.)但也有其他学者把学习形式只按全日制和非全日制学习区分,远程学习和双元制学习则属于非全日制学习形式的子类型(Bargel/Bargel 2014 , S.23 f.)。

全日制,仅从字面就已经体现了其含义:全日制的学习形式意味着大学学习是学生的主要工作。从内容和时间上看,全日制学习对学生提出大约每周40-45小时学习的要求(必须/应该),这些时间里包括参加面授课、预习和复习的时间。在多数情况下,全日制学习都是与面授课形式相互结合的,换句话说,它也是一种受地点制约的大学学习。[11]相比之下,非全日制大学学习是指将全日制学习所要求的每周学习时间降低到大约一半左右的大学学习,但到目前为止还没有统一的定义,在学术文献中可以找到许多不同的观点,[12]决定非全日制大学学习的因素是学制、面授课时间总量、预习和复习的时间总量以及基于所谓的欧洲学分ECTS来衡量学生的学习量。[13]此外还需要提及的另外一种学习形式是远程学习。远程学习的特点主要在于大部分学习都是不受地点制约完成的,并且没有较大比例的面授教学单元。远程学习课程通过使用远程教学材料或准备好的数字媒体进行,以使学生通过这种方式获得学习材料。[14]双元制学习:受地点制约(含有面授课教学单元),通常在两个场所完成:一个是在高等教育机构,另一个是在企业。正是这种双元性赋予了这一学习形式的名称。双元制学习与在职大学学习的区别首先在于学习时间。双元制学习大多是学生在第二级教育(即以高中毕业考试结束的中学教育)结束后接受的旨在获取第一个进入就业市场资格的教育。双元制大学学习以取得高等教育学位结束。而在职学习是学习者已经取得了资格并进入了劳动力市场,在其职业生涯开始后的某一个时间节点开始的大学学习;其次,区别在于学习层次。即在职学习的专业既有本科,也有硕士层次的;而双元制学习,往往涉及的是本科层次,学生成功完成学业后,除了取得本科学位,还取得职业培训结业证书。[15]因此,双元制和在职学习的形式可以作为处于全日制学习与非全日制学习形式之间的一种组合学习形式来看待。从学制来看,实际情况也符合对这两种学习形式的定位,因为在这两种学习形式下,完成学业所需的时间通常比全日制学习形式下长一些(长大约1-2个学期)(见表1)。[16]

表1 不同的学习形式及区别

*以上数据指的是大部分课程,但仍有一小部分(<10%的课程或工作量)可以辅助以面授课的方式提供。

**例如职业学院的模式或者巴登-符腾堡州的双元制大学(DHBW)。

2 德国的实证调查研究结果

2.1 样本特征

接受调查的硕士生总样本共有874人,其中49.7%为女性学生,50.3%为男性学生。该组受访者的平均年龄为27岁,从21岁到50岁不等。接受调查的硕士生就读于FOM大学的12个办学点,即波恩、多特蒙德、杜伊斯堡、杜塞尔多夫、埃森、法兰克福、汉堡、汉诺威、科隆、慕尼黑、明斯特和斯图加特。在目前进行硕士学习的受调查学生中,42.0%是以全日制学习形式取得了本科学位,剩下58.0%是采用在职学习形式取得了本科学位。本科阶段是全日制学习的学生中,大约2/3(61.7%)就读应用科学大学,大约1/3(33.9%)曾就读于综合大学。本科阶段是在职学习的学生中,65.1%就读的是应用科学大学,1.0%是综合大学,33.9%是在其他高等教育机构,例如职业学院(Berufsakademie)。

2.2 本科学习阶段的相关调查

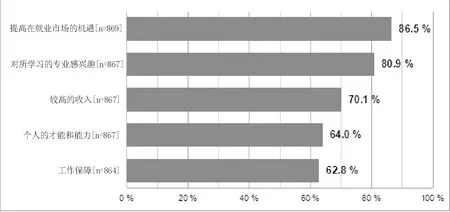

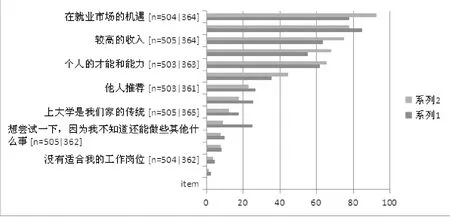

关于第一个大学学习阶段(本科)的结论主要着重于在职学习形式下学生群体的特点和特征,同时也是“非传统”学生的代表:对3/4(75.2%)的在职学生来说,大学学习过程中与企业的合作在很大或者较大程度上都顺利。几乎2/3(63.8%)的受访者在公司工作期间都从理论与实践的相互结合中很大或者较大程度上受益。超过一半的受访者认为理论与实践阶段之间的组织协调较好,近1/3的(31.6%)受访者认为理论与实践阶段之间在内容上的协调较好。42.7%的受访者感到工作或职业培训与大学学习相结合的形式使他们感到负担很重(见图1)。关于本科学生选择双元制或在职学习形式的原因有:29.9%表示是因为理论与实践的相互结合;约四分之一(25.3%)的人选择在职学习是因为经济因素——有固定收入、保持生活水平。在职学生中,9.8%的人认为主要原因是可以有更好的就业和晋升机会,6.8%的人提到了可以节约时间并同时取得几个毕业证书。对3.5%的受访者而言,想继续留在当时已受雇的企业是进行在职学习的原因。其他注明的原因还包括对接受继续教育的普遍兴趣(1.4%)、在职学习的质量(1.0%)、资源网络的扩展(0.7%),以及进入高等教育系统的机会(0.6%)和在接受传统的职业培训期间感到要求太低(0.6%)。如有再次选择的机会,84.9%的在职学生还会在双元制学习和传统的全日制学习之间再次选择双元制学习形式。就选择本科教育的动机而言,86.5%的受访者表示,就业市场的机会是最关键因素。完全符合或比较符合受访学生动机的因素有:对专业感兴趣(80.9%的受访者)、较高收入(70.1%的受访者)、个人的才能和能力(64.0%的受访者),工作保障(62.8%的受访者)。(见图2)

图1 本科阶段在职大学学习形式下大学学习与实践部分之间的关系

图2 决定读本科的最重要的因素(前5个)

当被问及本科阶段不同教学和学习方法所占比重时,89.8%的受访者表示,讲授课在很大或较大程度上得到使用。对72.7%的学生而言,学校在本科阶段在很大或较大程度上注重应用知识的传授,69.1%的学生感到学校在本科阶段在很大或较大程度上注重事实性知识的传授。67.7%和62.0%的受访者分别认为书面作业和教师在很大或较大程度上是主要信息来源(见图3)。

用料:红星牌沙茶酱 10瓶(200 g/瓶),金宝汤牌牛尾汤 10瓶(305 g/瓶),咖喱粉、牛油、美极鲜味汁各 300 g,保卫尔牛肉汁、粤式糖醋汁各500 g。

图3 本科阶段被认为最突出的教学和学习方式(前5个)

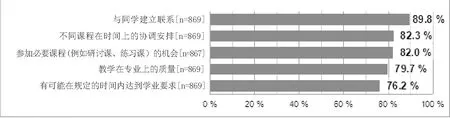

关于本科阶段的专业和学习条件,89.8%的受访者认为与同学之间联系非常好或较好。82.3%的受访者给课程在时间上的相互协调安排给与了较好评价,对82.0%的受访者来说,修必要课程,例如练习或研讨课的机会非常好或较好。79.7%的受访者对专业的办学质量给与了较好评价。就在规定学制内完成学习要求的可能性而言,76.2%的受访者也都给与了较好的评价(见图4)。

图4 对本科阶段学习项目和学习条件的评价(前5个)

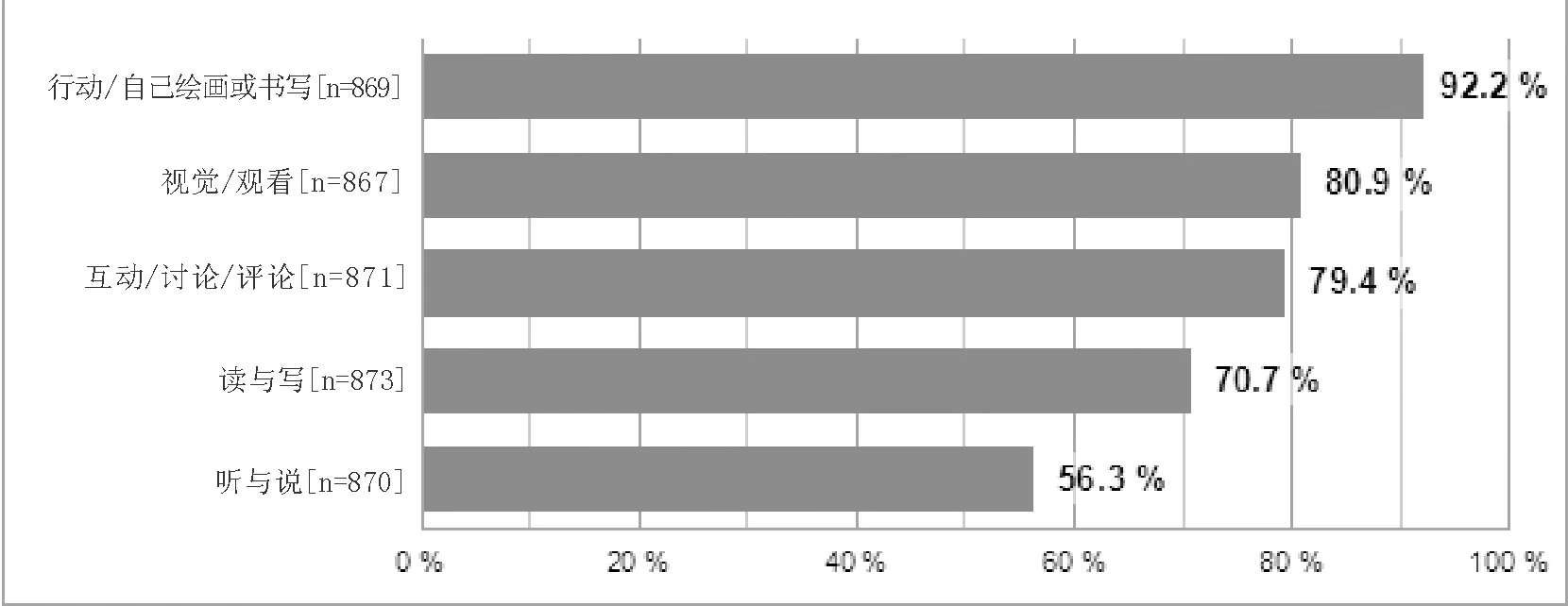

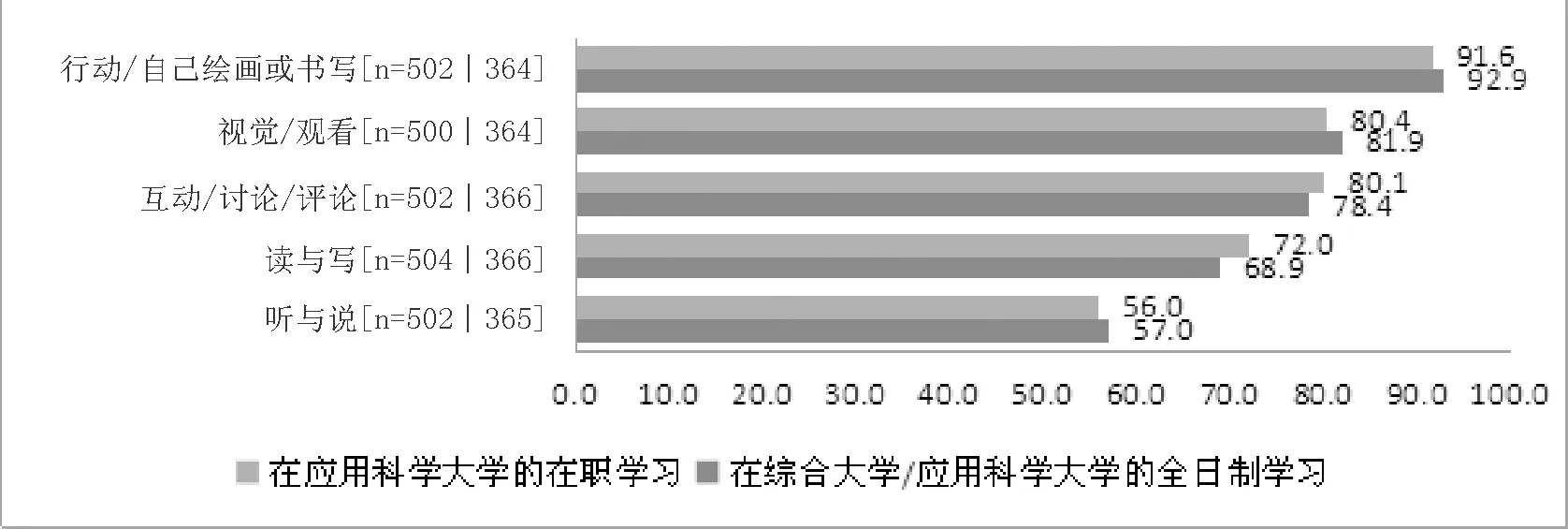

学生自主研究学习内容的主动学习方式(例如自己绘图或书写)很受学生欢迎,92.2%的受访者都给与了非常好或者较好的评价。80.9%的受访者认为视觉学习的方式很好;79.4%的受访者认为互动学习方式(例如讨论)非常好或较好。书面方式的学习,例如通过阅读获取信息,被70.7%的受访者认为较好,但口头方式的学习只有56.3%的受访者认为较好(见图5)。

图5 对学习方式的评价

按照“1=非常满意”到“5=非常不满意”的评分等级,硕士生对本科阶段学习的总体评价为2.12。如果面临再次选择,有75.0%的受访者会非常或比较有可能选择相同的专业。65.4%的受访者会非常或者比较有可能再次选择同一所大学,97.6%的受访者会非常或比较有可能再次读大学。受访者本科毕业的考试成绩平均为2.07。

关于从本科到硕士阶段的过渡,超过3/4(78.8%)的受访硕士生表示没有遇到任何困难。5.7%的受访者表示由于没有及时获取相关文件和/或考试结果而出现问题,4.3%的受访者因为还要进行额外课程学习或者提供相关证明,以及因为入学条件的限制不能申请到心仪的学校而换了学校。其他在过渡阶段遇到的困难还有:没有被承认成绩(3.2%)、因为入学条件的限制不能申请到心仪的专业而必须换专业(2.6%)、等待期(0.9%)以及缺乏连贯的经济资助(0.9%)。

从当前视角来看,42.8%的受访者在执行工作任务时在很大或较大程度上用到了本科阶段获得的知识,37.4%的受访者只用了一部分本科阶段获得的知识,19.7%的受访者则很少或根本不用本科阶段获得的知识。

受访者本科毕业后合同约定的工作时间为37.4小时(中位数为39小时)。但实际的每周平均工作时间有所偏差,为42.3小时(42中位数)。63.3%的受访者本科毕业后月毛收入在2 000欧元到3 999欧元之间,20.7%的受访者月毛收入在 4 000欧元到5 999欧元之间。13.2%的受访者月毛收入低于2 000欧元,2.8%超过6 000欧元。受访学生中的一半(49.7%)都对其目前在工作中取得的职位表示非常满意或较为满意,20.8%不满意或非常不满意。57.5%的受访者对目前的职业发展机会表示满意或非常满意,而19.1%则表示不满意或非常不满意。就当前收入而言,41.9%的受访者表示非常满意或较为满意,25.6%表示不满意或非常不满意。41.9%的受访者对自己工作上的任务非常满意或较为满意,而25.6%则表示不满意或非常不满意。

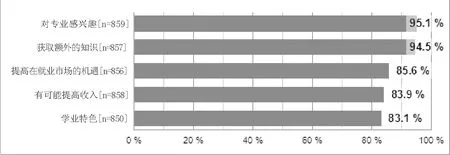

关于学生决定攻读硕士的普遍原因,95.1%的受访者表示对专业感兴趣是非常重要或比较重要的。其他还被认为是非常重要或重要的原因有:获取更多知识(94.5%的受访者)、提高在劳动力市场的机会(85.6%)、增加提高收入的机会(85.6%)(见图6)。

图6 选择读硕士的原因(前5个)

2.3 全日制和在职学生之间的区别

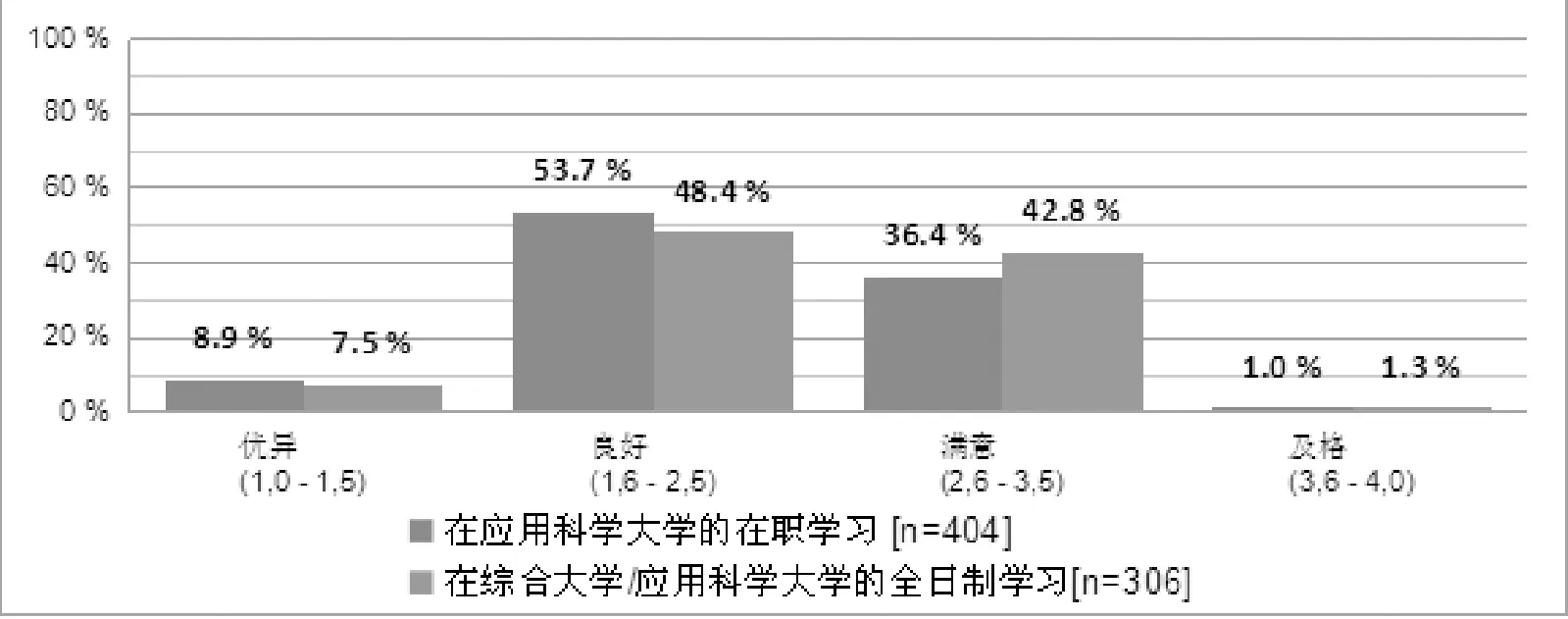

关于本科是全日制和本科是在职学习的受访的硕士学生之间的差异显示:受访的学生(在读硕士生)中,58.0%的学生在本科阶段是在职学习的,42.0%的学生在本科阶段进行的是全日制学习。本科阶段全日制和在职学习的学生从性别分布上看,进行在职学习的男性学生(54.8%)比例比女性学生(45.2%)的比例高约10个百分点。但是,本科阶段全日制学习形式下学生的情况则恰恰相反:55.8%的学生是女性,44.2%是男性。在本科阶段进行了在职大学学习的受访者中,81.2%的人持普通高校入学资格进入大学学习,而在本科阶段进行了全日制学习的受访者中,持普通高校入学资格进入大学学习的人数占比略低一些,为76.8%。本科阶段的全日制学生中,18.0%的受访者持应用科学大学入学资格进入大学学习,在职学生中,比例为12.3%。以在职学习形式完成本科阶段学习的受访者中,有4.4%是通过职业培训学历和相关工作经验取得大学入学资格的,但这一比例在全日制学生中明显很低,仅为1.1%。本科阶段为在职学生的大学入学资格考试平均成绩为2.32(SD 0.59),这一成绩略低于本科阶段的全日制学生(φ2.40| SD 0.57,见图7)。

图7 持不同高校入学资格的学生的相关资格考试的成绩

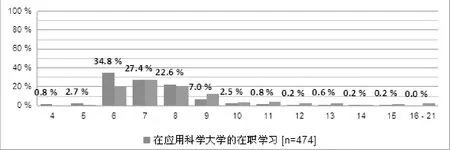

本科阶段为在职学生的群体中,37.3%的受访者在开始大学学习之前没有接受过职业培训,而39.4%则完成了一项职业培训。23.3%的受访者在攻读本科期间完成了一项职业培训。这些数据明显高于全日制学生群体:66.4%的全日制本科学生在大学学习开始前都没有接受过职业培训,32.0%在大学学习开始前完成了一项职业培训,只有1.7%的这一群体的受访者在攻读本科期间完成了一项职业培训。尽管在该受访群体中,大学学习开始前没有接受过职业培训的人数比例明显较低,但近2/3(62.9%)的受访者明确表示他们在开始大学学习前就已经有过工作经验(不是通过职业培训)。在本科阶段为在职学习的学生群体中,这一比例为55.8%。比较两组学生完成学业所需的时间显明,在职学生(φ 7.13 Semester | SD 1.38)比全日制学生 (φ 8.27 Semester | SD 2.49)大约早一个学期取得他们的本科学位。关于本科毕业成绩的比较显示,在职学生的平均成绩为2.04(SD 0.43),也略高于全日制学生的毕业平均成绩2.11(SD 0.47)。

图8 本科阶段不同学习形式下学生完成学业所需的学期总数

图9 本科阶段不同学习形式下学生的毕业成绩

当被问及读本科的动机和相关决定性因素时,两组学生群体在一定程度上显示出了明显的差异。对在职读本科的学生来说,“提高在劳动力市场的就业机会”明显比全日制学生重要得多。与全日制学生相比,“工作保障”和“高收入”也是更为重要的动机。与在职学生相比,全日制学生则认为“对专业感兴趣”是他们决定读本科的关键因素(见图10)。

图10 选择读本科的决定性因素

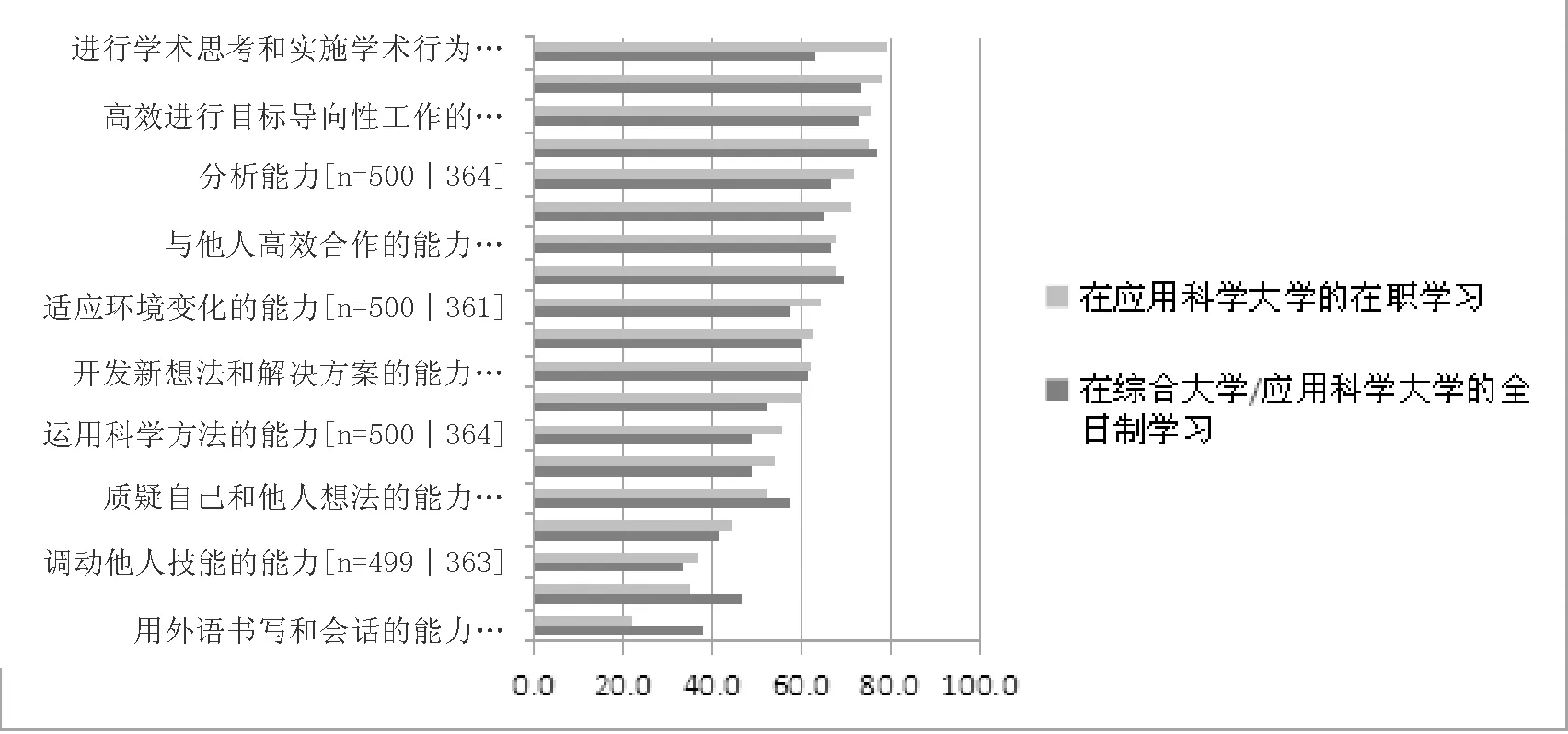

两种学习形式下的学生群体特别在对具体教学与学习方式的评价方面呈现出显著差异:与全日制学生相比,“应用型知识”和“书面作业”在在职学生中更受关注。相反,全日制学生更加注重“实习和实践阶段”以及“参与科研项目”(见图11)。

在估计本科阶段所用的学习时间方面(上课、课堂以外的学习活动、准备考试),在职和全日制学生之间的差异也十分明显:在职学生平均每周用35.6小时(SD 23.4 | Med.30.0)学习,而全日制学生则为平均每周45.9小时(SD 19.6 | Med.43.5)。在上课方面的差别也很大:本科阶段的全日制学生平均每周投入23.4小时(SD 8.3 | Med.24.0)用来上课,而在职学生则为平均每周18.4小时(SD 11.5 | Med.14.0)。就课堂以外的学习活动而言,受访的全日制学生平均每周花8.4小时(SD 6.1 | Med.7.0),在职学生则为每周5.4小时(SD 5.5 | Med.4)。全日制学生平均每周用14.0小时准备考试(SD 14.8 | Med.10.0),在职学生则平均每周用11.6小时(SD 14.5 | Med.5)。除了从事大学学习以外,全日制学生在本科阶段平均每周用11.0小时打工(不算实习)(SD 9.3 | Med.10.0),而在职学生用于在企业工作的时间为平均每周30.1个小时(SD 15.2 | Med.38.0)。

图11 本科阶段对教学和学习方式的关注程度

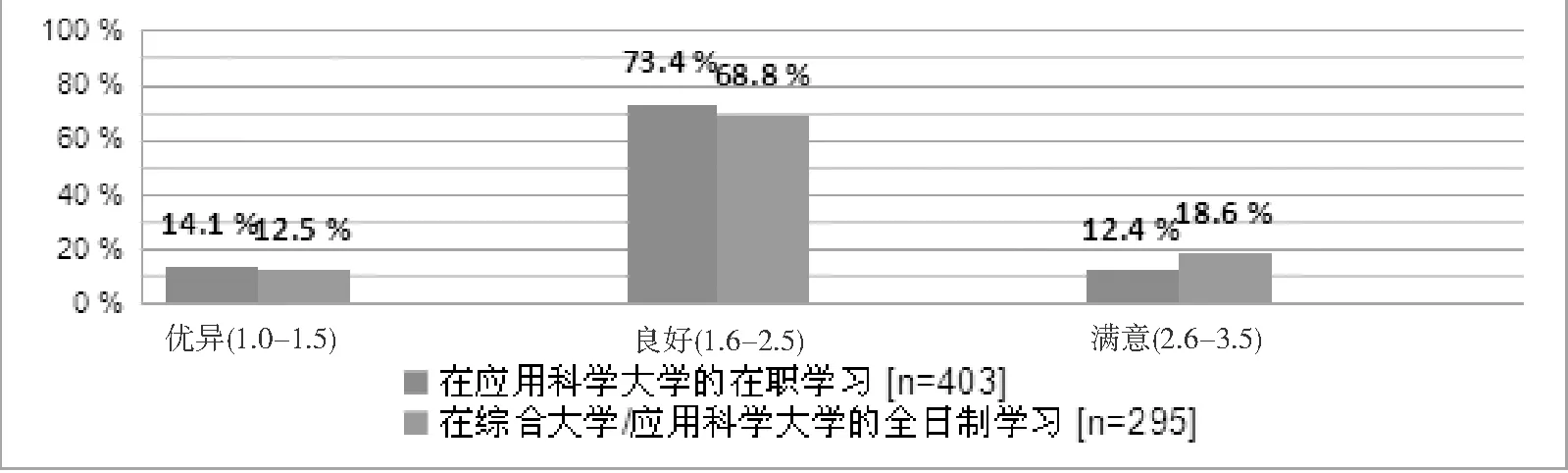

对本科阶段的学习项目和学习条件做出的评价,两组不同的受访者群体之间在很多方面都仅体现出了细微差别(见图12)。在“与同学建立联系”“参加课程的机会”或“教学在专业上的质量”方面,两组受访者群体中都有超过3/4的受访者给与了非常好或较好的评价。但在“在规定时间内达到学业要求”方面则存在显著差异:81.3%的在职学生认为规定的时间非常好或较好。在全日制学生中,对这一项给与积极评价的受访者比例为69.4%。“不同课程在时间上的协调”被85.3%的在职学生评价为非常好或较好,但在全日制学生中的比例则为78.3%。同样,在职学生(73.8%)对“学业的架构和体系”的评价也比全日制学生(66.4%)的评价好。

图12 对学习项目和学习条件的评价

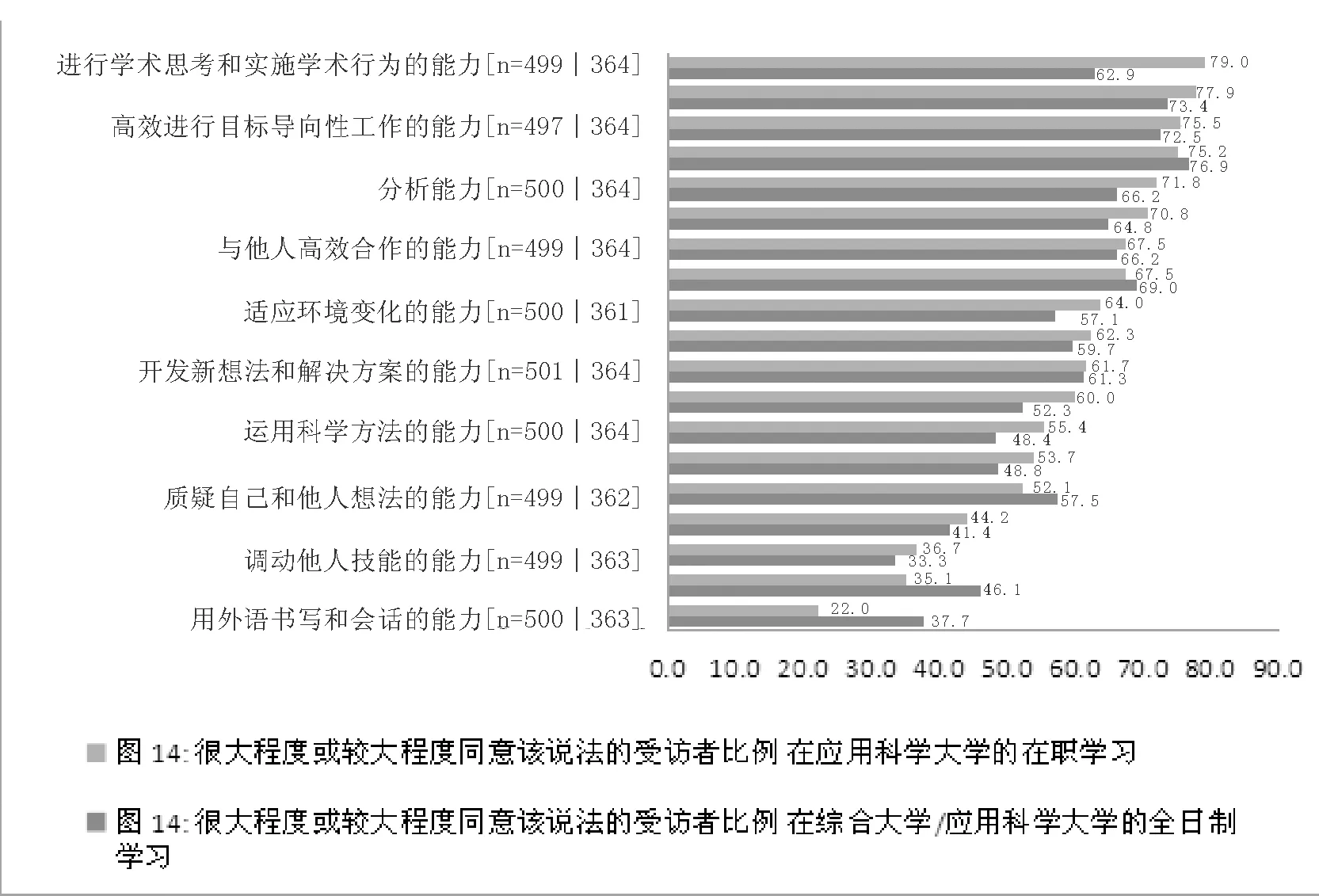

在吸收和处理学习内容方面,对不同学习方式的评价在两组学生之间呈现出同质化的结果。鼓励学生主动学习,例如让他们自己绘图或书写的学习方式在两个比较组中都有超过90.0%的学生给与了好评。相比之下,只有一半多一点的受访者认为口头学习方式非常好或较好(见图13)。本科在职学生中的79.0%都认为学校在很高程度或较高程度上进行了“经济思维和经济行为能力”的培养。而在全日制学生中,这一比例明显降低,仅为62.9%。77.9%的本科时期为在职学习的学生表示,在大学学习期间学习到了“在压力下工作的能力”,全日制学生中,73.4%的受访者在此给与了“很高程度或较高程度”符合的评价。在本科为全日制的学生中,76.9%的人表示他们很高程度或较高程度地掌握了自己的学科或专业,在在职学生中,75.2%的受访者持这一观点。在培养“跨文化背景下的行为能力”和“用外语写作与会话能力”方面,在本科为全日制的学生中,分别有46.1%和37.7%的受访者认为在很高程度或较高程度上掌握了这样的能力,但在在职学生中,这一比例要低得多:35.1%的受访者表示,他们掌握了跨文化背景下的行为能力,22.0%的受访者认为在很高程度或较高程度上掌握了外语能力(见图14)。

图13 对不同学习方式的评价

图14 大学学习中获取的能力

3 结 论

针对不同学习形式下学生群体展开关于学习行为的实证研究中可以得出以下结论:

第一,两种学习形式下的学习群体已呈现出多样性,尤其是本科后的硕士阶段。调查研究显示,正如高等教育政策所期望的那样,“开放大学”对非传统学生来说已经是现实存在的了。

第二,参与调查的受访者的较高数量以及调查的总体有效性都能够证明现有的研究结果和假设:即在文理中学毕业考试(Abitur)成绩和大学毕业成绩之间存在着明显的相关性,正如在本研究中调查的群体一样。如同以前的很多研究,这也就证明了文理中学毕业考试(Abitur)成绩相对来说可以作为为数不多的单值量之一来使用,是体现学生学习能力的较好的早期指标。

第三,在职专业的学生用来完成本科阶段的学习(学士学位)所需的时间平均较短。这一结果对下面有充分理由的假设是一个支持,即职业经验(在大学学习前获得的或同时积累的)会产生学习协同作用(Lernsynergie),从而使在职学生能够更容易也更快地理解学习内容。

第四,该研究还识别出了影响学习量或者说学习成功的一个十分重要的因素:职业实践的时间持续越长,特别是在大学学习前就业阶段较长的话,大学学习期间的学习量就越大,并且辍学率也可能越高。学生在大学学习开始前如果经历了较长一段时间的“无学习期”,那么他们明显地会需要较长的时间来完成学业,并且(可以理解地)比较难找到“学习节奏”或者自己获取学习能力。

第五,如果可以在大学学习期间通过实践获取职业经验,或基于已完成的职业培训拥有相关职业经验,那么在本科阶段必要的学习时间也会减少。这一相关性建立在两个因素之上,一个是“较强的独立性”(组织学习所用的时间减少)和“学习协同作用”(把学习内容与实践经验联系起来,从而提高学习效率)。

总体来说,应该强调的是,可以认为在在职学生中明显存在“主动选择”的现象。这意味着只有那些明知道在职学习是“双重负担”,但基于主动性和对自己能力的自我评价的基础上才会选择的学习形式。但是,需要指出的是,这并不体现于二级指标,例如文理中学毕业考试(Abitur)成绩中,因为这类学生在此的平均成绩与全日制学生基本相同,或者说略微好一些。简而言之,在职学生并不是“更聪明或更愚蠢”,但在主动性、独立性和把学习内容与实践内容结合起来这几个方面,在职学生与传统的全日制学生有所“不同”。

4 展 望

“不同类但等值”的特征应在以后所有进一步的研究中加以考虑,包括在高校教学法和高校体系方面都应得以体现,从而为学生和高校都带来质量和效率优势,这也正符合德国科学委员会向德国高校体系提出的“主动差异化”的要求。总体而言,在公共领域和高等教育政策探讨的领域,将来应该对差异化学习形式进行更深入的研究和讨论,因为这会提高德国高等教育系统的质量和绩效,并加深德国高校融入社会和国际高等教育。