大学生学习投入研究的文献计量分析

2019-11-23陈艳君柳友荣

陈艳君,柳友荣

(1.安徽大学 高等教育研究所,合肥 230039;2.池州学院 音乐与教育学院,安徽 池州 247000)

学习投入(student engagement)是指学生在学习过程中投入的生理和心理精力的数量和质量的总和,[1]主要由行为投入、情感投入和认知投入构成。[2]由于学习投入是自国外引进的概念,又被研究者译为“学习性投入”“学习性参与”“学习卷入”“学业卷入”“学习参与”“学业参与”和“学业投入”等。学习投入是学生学习成就的主要预测变量,也是学校教育质量的重要参考指标。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出“提高人才培养质量,高校要充分调动学生学习积极性和主动性,激励学生刻苦学习,增强诚信意识,养成良好学风。”2018高等教育国际论坛上,教育部高教司司长吴岩指出,“当前中国本科教育过于宽松,大学应该要实现让‘大学生学习精力投入不足、醉生梦死’的日子一去不复返”[3]。人才培养质量的提升是高校发展改革的重中之重,人才培养质量提升的关键不仅在于资源配置、教师精力、学校领导精力的投入,还在于学生学习的投入。

虽然我国已有许多研究者关注到大学生学习投入,但相比西方发达国家存在较大差距。理论研究方面,多是对外国学者的研究成果进行综述,很少有学者对中国大学生学习投入进行理论研究;实证研究方面,大部分研究者采用国外调查量表展开调查,自主研发量表相对较少。中国的大学生学习投入研究更多的是在国外大学生学习投入研究的基础上展开。

本论文主要从文献数量和时间分布、文献来源、基金资助、研究作者发文量、作者合作情况、作者单位分布、被引频次、研究内容八个方面,对大学生学习投入的文献进行计量分析。通过梳理、分析、总结已有的研究成果及其存在的不足,为以后的相关研究做铺垫。

1 研究过程与方法

1.1 文献取样

文献样本来自中国知网,取样过程中,为保证样本的全面性,分别以篇名为“学生参与”“学生投入”“学生卷入”“学习投入”“学习参与”“学习卷入”“学习性投入”“学习性参与”“学习性卷入”“学业参与”“学业投入”和“学业卷入”等关键词进行检索,来源期刊类别限定为核心期刊,自1992年1月1日始,截止2019年5月26日,共检索到549篇相关文献。经过筛选,剔除部分重复、非学术、研究对象非高等教育学习阶段和文献综述类的相关文献后,最终以164篇文献作为有效样本进行研究。

1.2 统计方法和工具

本研究主要采取文献计量分析法。文献计量法是基于文献的各种外在特征,采用数学与统计学的方法描述、评价和预测相关研究的发展现状与未来走向。[4]

1.3 分析类目

本研究主要从文献数量和时间分布、文献来源、基金资助、研究作者发文量、作者合作情况、作者单位分布、被引频次、研究内容八个方面进行统计分析,拟分析当前中国大学生学习投入研究中存在的不足,为未来的大学生学习投入研究提供参考。

2 统计结果与分析

2.1 文献数量和时间分布情况

国内大学生学习投入研究始于2007年,2011年开始研究数量逐年上升,2017年达到高峰,之后有所回落,总体增长幅度不大。2007年清华大学引进美国NESS调查量表,根据中国本土的学生学习特性,将其汉化形成CCSS(中国大学生学习与发展追踪调查)。同年,北京师范大学也引入了美国的CSEQ调查问卷,形成CCSEQ(中国大学生就读经验问卷)。2011年起,南京大学引进SERU(研究型大学学生学习精力调查),厦门大学和中山大学自主研发调查学生学习状况的问卷。此类调查每年都会进行,参加调查院校的数量逐年攀升,学习投入研究影响范围更为深远,为更多学者所关注,关于大学生学习状况的数据库也逐渐完善。大学生学习投入的研究成果数量大致呈上升趋势,仅在2018年出现小幅下滑。大部分的大学生学习投入研究主要由少数高水平大学开展,总体样本文献数量增长幅度不大。(见图1)

图1 大学生学习投入研究的时间与数量分布情况

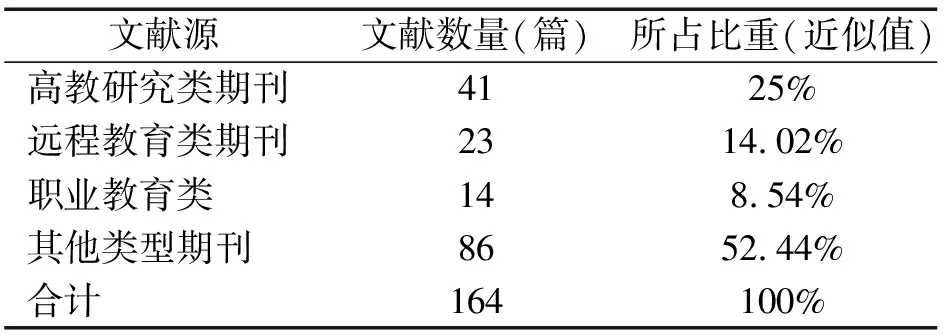

2.2 研究文献来源情况

大学生学习投入的164篇文献来源于72种文献源(期刊),其中,刊载量5篇及5篇以上的文献源共8种,刊载文献数量占总数的35.38%;刊载3篇及3篇以上的文献源共21种,刊载文献数量占总数的62.86%;刊载2篇及2篇以下的文献源达51种,刊载文献数量占总数的37.20%;研究文献来源相对比较分散。根据表1可知,刊载4篇及4篇以上的文献源主要分为3类,分别是高教研究类期刊、远程教育类期刊和职业教育类期刊,占总发文量的25%、14.02%和8.54%。此外,除了一些教育类期刊大学生学习投入研究还刊载在了《心理学探新》《新闻与写作》等多种其他类型的期刊上,这表明大学生学习投入研究的领域并不仅限于教育领域,对于其他领域同样有研究价值。(见表1)

表1 大学生学习投入研究的研究文献来源及其分布状况

2.3 研究的基金资助情况

对相关研究的资助能够体现重视程度,分析显示82.31%的大学生学习投入研究受到了基金资助,只有17.68%的研究未受助。其中,受到国家级基金资助的研究数量达69篇,占全部文献的42.07%,获得省、市基金资助的文献数量占比40.85%,校级占比30.49%。除此之外,还有5项研究得到了来自海外的资金帮助,1项研究获得企业资助。由此可以看出国家、政府以及部分高校对这一问题的高度重视。此外,基金来源中还包含了5项国外基金和一项企业基金,国外基金分别来自美国和日本,体现了这两个国家对我国大学生学习投入状况的关注;企业基金来自上海远程教育集团,说明大学生学习投入问题在远程教育领域的重要性。(见表2)

表2 大学生学习投入研究的基金资助情况

2.4 研究作者发文量情况

大学生学习投入研究领域的文献作者共计316人。其中发文达到3—5篇的著者只有6人,占总数的1.90%;发文量达2篇的有28人,占8.86%;发文量在1篇的作者共282人,占比89.24%。由此可见大部分的学习投入的研究者只是零散地开展相关研究,并未对这一问题进行持续高质量的研究,致使高产作者不多,核心作者群尚未形成。

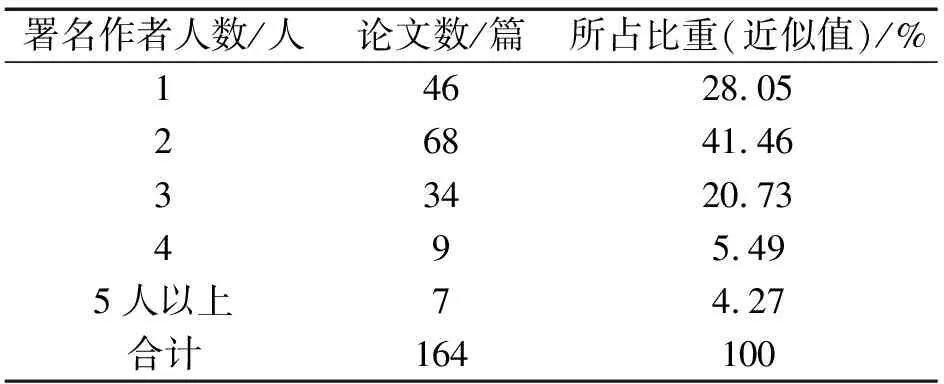

2.5 研究作者合作情况分析

大学生学习投入研究的署名作者人数在4人及4人以上的是16篇,占总文献量的9.76%;署名作者人数为3人的有34篇,占比20.37%;署名作者人数为2人的文献量最高,达68篇,占比41.46%;1人署名的文献量为46篇,占28.05%。由此可见,大学生学习投入研究主要还是以合作研究为主,这可能是由于大学生学习投入研究涉及调查、数据分析等多项任务,需要多位研究者合力共同完成。但从研究成果的数量来看,大部分合作团队的研究成果仅为1篇,可见大部分研究者们的合作关系具有即时性,合作层次较浅。(见表3)

表3 大学生学习投入研究作者合作情况

2.6 研究作者单位分布情况分析

大学生学习投入研究作者单位总共有127家,其中包括123所大陆高校和科研机构、3所美国大学、1家银行和1个省办公厅,作者来源主要集中于高校和科研机构。由表4可知,我国大学生学习投入研究作者单位发文量在4篇或4篇以上的单位总共有8所单位,分别是北京师范大学、华中科技大学、南京大学、清华大学、北京大学、南京邮电大学、华中师范大学、中山大学,这8所高校均属于“985”“211”或“双一流”建设高校。对这一领域进行持续研究的机构主要为研究型大学,其他高校对于这方面的研究持续关注较少。同时关注这一问题的高校数量比例较低,大部分高校未参与大学生学习投入问题研究。(见表4)

表4 大学生学习投入研究作者单位情况

2.7 研究被引频次情况分析

被引频次是研究者的学术成果是否存在价值和影响力的重要指标之一。学者朱红、罗晓燕和陈洁瑜、王纾的研究成果被引频次位列被引频次前三位,分别被引192次、162次、161次。从前三位的被引频次来看,大学生学习投入研究在学界还未引起广泛影响,研究成果数量相比其他高等教育研究差距很大。从被引频次排名前十位的文献内容来看,大学生学习投入研究的焦点首先在于大学生学习投入的现状及其对高等教育质量提升的价值所在;其次是对学习投入度测量工具的研究以及学习投入水平提升策略的研究。

2.8 研究内容分析

笔者通过研读164篇样本文献后,发现,关于大学生学习投入研究主要集中于相关性研究、现状分析、测量工具研究这三个方面。

2.8.1 相关性研究

有关相关性研究的论文共有79篇,占比48.17%。相关性研究的研究内容主要包括大学生学习投入的影响因素和大学生学习投入对其他变量产生的影响两个部分。

第一,这个部分所占比例最重的是影响因素,达到了38.41%。影响因素研究的是其他变量对大学生学习投入的影响,研究者们的主要目的都是在于通过研究学生学习投入的影响因素来探索提升大学生学习投入的路径,进而促进高等教育质量提升。譬如,杨立军、张薇等通过对南京邮电大学的学生进行四次追踪调查后,归纳了影响大学生学习投入的三个变量——人口学变量、认知变量和感知变量,并据此结论提出了一些提升大学生学习投入的建议。[5]除此之外,还有学者进行了更为具体化的研究:一方面,一些研究者研究了不同类型、不同学习环境下学生学习投入的多个影响因素。王添淼通过调查发现性别、国别、开始学习汉语的国家、开始学习的年龄和学习时间的长短都会不同程度影响留学生汉语学习投入度。[6]屈廖健、孙靓基于实证研究提出研究型大学本科生的课堂学习参与度会受到课堂教育质量、教学方式、学生的个体特征和学术志趣等因素的影响。[7]张屹、郝琪、陈蓓蕾、于海恩、范福兰、陈珍等研究了在智慧教室环境下大学生的学习投入的影响因素,发现其中包括学习者自身因素、教师和同伴因素以及学习环境因素。[8]另一方面,一些研究者致力于探索某一具体变量对大学生学习投入的影响。有研究者[9]发现教师支持对大学生在线学习投入具有正向促进作用,其中教师的自主支持的影响效应最强,情感支持次之、认知支持最弱。王伟宜、刘秀娟指出家庭文化资本对大学生学习投入存在影响,家庭文化资本越多,大学生的学习投入度就越高。[10]张信勇将社会支持分为主观支持、客观支持和个体支持利用度,经过考察其对大学生学习投入的影响机制后,提出社会支持中的主观支持和个体支持的利用度能直接影响大学生学习投入度,也能以理想承诺和情感承诺为中介对大学生学习投入度产生间接影响。[11]

第二,对其他变量的影响占比9.76%,共计16篇,其中9篇从不同研究视角出发验证了学习投入对大学生学习收获的影响作用。譬如,汪雅霜通过研究证实了大学生学习投入对学习收获的预测作用,并比较分析了大学生学习投入的五因子对学习收获影响程度,发现学习投入五因子中对学习收获影响作用最大的是同伴互动因子。[12]王纾分析NESS-China2009数据发现大学生学习性投入相比学校环境和家庭背景对学习收获的影响更大。[13]郭卉、韩婷研究提出大学生科研学习投入对学习收获存在显著影响作用。[14]其余7篇,分别研究了大学生学习投入对大学生心理健康自杀意念[15]、学习坚持性[16]、专业兴趣[17]、学习倦怠[18]、职业成熟度[19]、主观幸福感[20]、生活满意度[21]的影响作用。

2.8.2 现状分析研究

有关现状分析的大学生学习投入文献共计31篇,占总文献量的18.9%。其中有22篇分析我国现状,8篇对大学生学习投入的现状进行了对比研究。

在我国大学生学习投入现状分析文献中,研究者肖艳双、徐大真对高职生的学习投入度进行了调查,发现高职生的学习投入度处于中等水平。[22]孙传远、孙少华对远程学习者的学习投入状况进行了研究,发现远程学习者的学习行为投入和认知投入水平较高,情感投入水平较低,对所在的学习机构缺乏归属感。[23]杨立军、韩晓玲等通过对南京邮电大学2008级学生进行追踪调查的方式研究大学生学习投入的NESS五维度指标的变化趋势和特征,结果发现学生学习投入水平和五维度指标整体上随年级的升高呈上升趋势,五维度指标存在交互作用,但发展变化速率不同。[24]

8篇现状对比研究中,4篇属于中美对比。龚放、吕林海对南京大学和加州大学伯克利分校学生学习投入数据比较分析后,发现南大学生在学习习惯指标上优于伯克利学生,但在批判性推理与创新思维、课堂参与与创新、同伴合作指标上弱于伯克利学生。[25]赵婷婷、杨翊对比我国某工科高校与美国研究型高校的大学生学习投入调查数据后,发现该大学与美国研究型大学学生投入度上存在一定差距,并且年级越高,差距越大。[26]除此之外,还有学者将我国不同类型的大学生的学习投入度进行了对比,文雯、管浏斯等面对外界对于自主招生政策的质疑,将自主招生学生与统招学生的学习投入度进行了对比,发现自主招生在合作学习、师生互动、学业挑战度和教育经验的丰富性这四个指标上明显高于统招学生,其他方面不存在显著差异。[27]钟周、郭琳汇、张莞昀、蔡皛磊等学者调查了来自港澳台的清华大学本科生,并将其与大陆本科生做了对比,发现港澳台学生虽然在师生互动指标上低于内地学生,但其在反思与整合学习和高阶学习这两项指标上明显高于大陆学生,其他指标未发现显著差异。[28]

2.8.3 测量工具研究

测量工具类研究共计24篇,占总文献量的14.63%。其中15篇是对外国的大学生学习投入测量工具的介绍,9篇是对我国测量工具的介绍和改进。

由于美国较早关注大学生学习投入研究,因此有关测量工具的研究介绍以美国为主。罗晓燕、陈洁瑜梳理分析了美国大学生学习参与调查(NESS)的评价指标和调查流程,[29]这也是我国大学生学习投入研究的开始。NESS每年都会进行,量表也在逐步完善,后续也有研究者对此工具进行了再研究。除了NESS外,该研究机构还设计了美国社区学院学生参与调查(CCCSE),李兰巧、肖毅对这一测量工具的调查内容、调查基准和数据分析应用作了详细介绍。[30]

在关于我国大学生学习投入测量工具研究中,主要是对我国大学生学习投入调查量表的编制和改进情况的介绍。李爽、喻忱结合远程教育的特点,编制了远程学生学习投入评价量表,基于适用性研究和项目分析的结果对量表的部分内容进行了修订,并通过结构效度与校标关联效度验证证实了量表的信效度。[31]郭菲、赵琳、连志鑫通过研究提出大学生的社会称许性反应越强,大学生学习投入量表中的自陈性指标的偏误越大,[32]为我国量表的持续改进提供了有益建议。

3 研究不足

3.1 研究视角

既有文献的研究视角呈现以下两方面特征:首先,我国大部分的大学生学习投入的研究视角单一。大部分的研究者受限于教育学和心理学领域,较少从其他学科视角对大学生学习投入问题进行分析。国外对学习投入问题的研究视角相对更为宽泛,除了以教育学和心理学为研究视角,还有从社会学、经济学出发进行研究;其次,在我国大学生学习投入研究领域,跨学科分析研究大学生学习投入问题的研究成果较少。

3.2 研究内容

从研究内容上看,首先在相关性研究方面,研究大学生学习投入对其他因素影响的论文较少,且半数以上的论文研究的都是学习投入对学习收获的影响,其他方面较少涉及。其次,在现状研究方面,学者们关注重点是研究型大学学生学习投入的现状问题,其他类型的院校学生的学习投入问题较少受到关注,因此研究者们还需将关注点从转移到一些应用型高校以及地方普通院校学生身上来。最后,测量工具方面还需进一步研究创新。由于调查方法多采用学生自陈式量表、教师叙述和研究者观察等方法,研究结果难以排除研究对象和研究者的主观性,在测量工具方面研究者还需进一步的研究,以保证测量结果的客观真实性。

3.3 研究方法

在研究方法上,虽然大多数研究者采取了“定性+定量”的方法进行研究,但在定性方法的应用上多以文献综述为主。大部分研究者在进行实证调查后,仅对调查结果进行定量分析,未能将理论与实践充分结合,将实证调查结果上升到理论的高度,这也是我国尚未形成自己的大学生学习投入理论的原因之一。

3.4 研究机构

从研究机构分布情况来看,持续从事大学生学习投入研究的机构多为研究型大学,研究型大学无论是引进还是自制调查量表,均是以研究型大学的人才培养方式和学生学习方式为参照来进行制定或修改的,缺乏针对其他类型高校特点编制或修改的问卷。除研究型大学外,地方普通本科高校的学生数量庞大,这些高校的学生学习投入问题相比研究型大学更需要被关注。因此,应用型高校更需转变教育教学理念,积极投入到大学生学习投入测量工具研究的中去,制定适用于自身的大学生学习投入量表,积极开展大学生学习投入研究和调查,了解本校学生学习投入情况,有针对性地提高学生的学习质量,进而提高学校的人才培养质量。