基于智慧城市建设专业群人才培养模式研究

2019-11-22孙家国谷艳玲

孙家国 谷艳玲

[摘要]根据智慧城市建设对人才规格的要求,依托武夷新区智慧城市建设,按照“筑基础、强智能、建智慧城市”的原则,以土木建筑专业为基础,以物联网、通信工程专业为桥梁,以建筑学、土木工程和物联网工程专业为骨干,组建了“互联网+”城市建设专业群,构建了“611产学结合、协同育人”的人才培养模式,重构更加合理的课程体系与教学运行模式,加强“双师双能型”师资队伍建设和实践教学资源建设,为智慧城市建設培养应用型人才。

[关键词]智慧城市;专业群;教学模式;应用型

[中图分类号] G64 [文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2019)11-0162-03

智慧城市的概念是IBM首席执行官彭明盛在2009年首次提出的,他认为智慧城市是通过运用更为智慧的新一代信息技术,使政府、社区和人们相互交互的方式更加便捷,从而提高交互的明确性、效率和灵活性[1]。通过城市空间信息技术与城市空间设施的有机结合,使得政府能够做出更加科学的决策,城市居民具有更明确的选择。智慧城市的本质特征是具有更透彻的感知、更全面的互联和更深入的智能,其代表世界城市未来发展的潮流[2]。国内智慧城市建设已经进入快速发展的轨道,2014年8月,国务院发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,这标志着智慧城市建设上升为国家战略。相关资料显示,截至2016年6月,我国95%的副省级城市、76%的地级城市,总计超过500座城市,明确提出构建智慧城市的相关方案,这已经成为推动新型城镇化的重要举措[3]。

武夷学院坐落在武夷山市,是一所应用型本科高校,是福建省转型发展示范高校,其办学定位是地方性、应用型、有特色。根据《武夷新区城市总体规划(2010 -2030)》要求,要把武夷新区打造成智慧生态城市,通过整合闽北区域城镇发展,加快建设新兴中心智慧城市,使武夷新区的未来基础设施更加智能,公共服务更加便捷,社会管理更加和谐,生态环境更加宜居,产业体系更加优化,发展机制更加完善。智慧城市建设的复杂性要求我们通过学科交叉、产学研结合的方式培养高素质应用型人才。为了保证武夷新区智慧生态城市建设对人才的需求,2015年3月学校跨学科组建智慧城市建设专业群,由土木工程、建筑学、工程造价、城乡规划、通信工程和物联网工程6个专业进行组建,2015年6月其被福建省教育厅列为专业群试点项目。经过三年的研究与实践,学院构建了“611产学结合、协同育人”的人才培养模式,按照“基础共享、核心分设、拓展同选”的原则,重构了专业群课程体系,培养了“双师双能型”教师队伍,取得了显著的成效。

一、专业群建设的模式及要求

(一)专业群组群模式

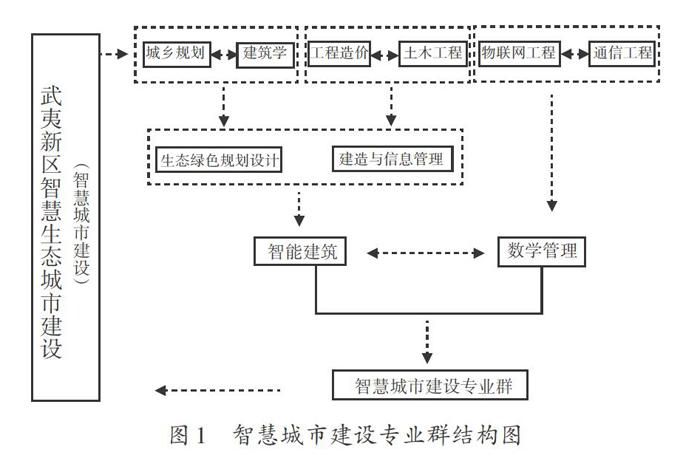

我们根据智慧城市建设人才培养的目标,按照“筑基础、强智能、建智慧城市”的原则,以土木建筑专业为基础,以物联网、通信工程专业为桥梁,以建筑学、土木工程和物联网工程专业为骨干,构建“互联网+”城市建设的专业互通模式(见图1)。我们依托武夷新区智慧城市建设,利用福建省土木实验教学示范中心、移动通信GSM实训平台、闽北美丽乡村研究中心等创新平台,整合土木工程、建筑学、工程造价、城乡规划、通信工程和物联网工程六个专业进行组建,为智慧城市建设培养应用型人才,提高专业建设水平和学生的职业能力,提高服务社会的能力。

(二)专业群建设思路

以智慧城市建设对人才的需求为导向,推进智慧城市建设专业群与企业深度融合,深化产学结合、协同育人的应用型人才培养模式改革[4]。以服务岗位需求和提高岗位能力为导向,以学生学习能力持续改善为主线,培养专业基础扎实、创新应用能力强、社会适应能力宽,能在智慧城市建设一线从事技术和管理工作的复合型人才[5]。构建“基础共享、核心分设、拓展同选”专业群课程体系[6],建立“双师双能型”师资队伍,强化实践教学条件建设,在充分调查研究的基础上,制定满足人才培养需求的应用型人才培养方案。

(三)专业群建设要求

根据智慧城市建设要求,立足闽北、面向福建、辐射海西,培养满足专业群岗位需求的应用型人才,在现有土木工程、工程造价、建筑学、城乡规划、通信工程和物联网工程6个专业的基础上,构建“611产学结合、协同育人”的人才培养模式[7],重构更加合理的课程体系与教学运行模式,加强“双师双能型”师资队伍建设和实践教学资源建设。经过3年建设,“双师双能型”教师比例明显提高,且至少有1个专业通过工程教育专业认证,1个专业建设成福建省高校服务产业特色专业。

二、专业群人才培养模式的构建

(一)构建“611产学结合、协同育人”的人才培养模式

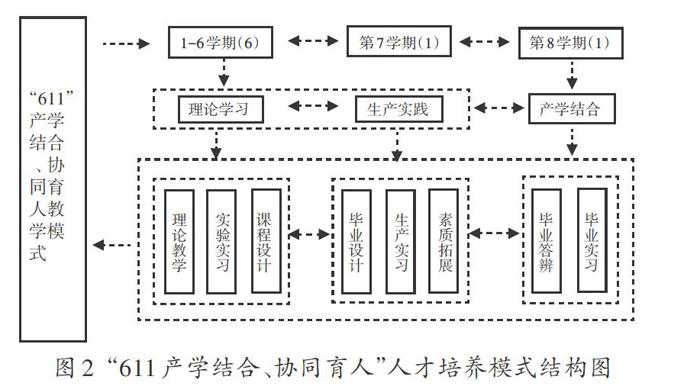

“611”就是将4年8学期的本科教学分为三个阶段,即1-6学期(“6”)是课程教学阶段,主要进行公共必修课、专业基础课和专业课等课程的理论和实验(习)教学;第7学期(“1”)主要进行生产实习、素质拓展训练和毕业设计等实践教学环节;第8学期(“1”)主要进行毕业实习和毕业答辩,重点开展顶岗实训,强化专业能力。通过三个阶段的学习和训练,使学生经历学习一实习一实训的循环过程,这能够让学生实现理论知识一专业实践一职业能力的升华,提高他们的专业水平和职业素质,强化他们的创新创业能力[8],为将来就业打下坚实的基础(见图2)。

(二)重建“基础共享、核心分设、拓展同选”专业群课程体系

1.基础共享。智慧城市建设专业群的6个专业具有同样的公共基础课平台和专业基础课平台,其中公共基础课为学生进一步学习提供方法论,为培养德、智、体全面发展人才打下良好基础,主要包括高等数学、大学英语和计算机应用基础等10门课程。专业群基础课平台包括智慧城市概论、城市地理信息系统、土木工程概论3门课程,主要培养学生对智慧城市建设的认识,为专业群核心课程学习打下坚实基础。

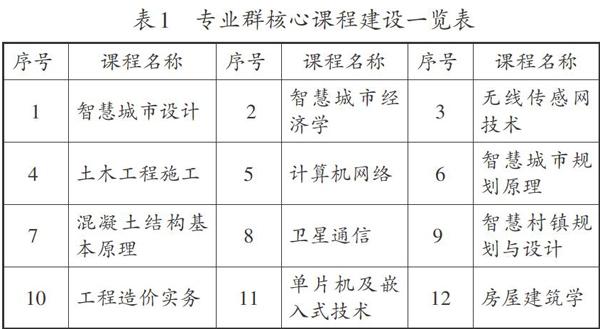

2.核心分设。根据6个专业的培养目标、职业岗位及学生就业创业需要,按照职业成长规律,打破传统的学科性课程模式,运用基于项目导向的课程开发理论,重新构建以项目为导向的专业课程体系,重点是核心课程的建设,使智慧城市建设涉及工作任务在人才培养过程中得到具体体现。这其中包括智慧城市设计等12门课程,主要针对智慧城市建设中智能建筑和数字管理两个方面,培养学生的应用能力,具体见表1。

3.拓展同选。在学生掌握扎实的专业理论及岗位能力的基础上,设置专业群拓展课程平台,平台包括智慧城市道路交通、物联网应用系统等6门课程,可供6个专业的学生交叉互选。通过专业群拓展课程及生产实践活动,使学生掌握专业相关的必要知识,拓宽学生的知识面,培养学生的创新思维能力,强化学生的职业能力和创业能力。同时,这也增强了学生的物联网信息技术能力,为培养智慧城市建设应用型人才奠定了基础。

(三)组建智慧城市课程模块

引入工程认证的理念,组建智慧城市课程模块,包括专业群基础课平台:智慧城市概论、城市地理信息系统、土木工程概论3门课程,素质拓展课6门,一共13.5学分。学生学习后初步掌握智慧城市的基本概念、建设目标和建设内容,再加上本专业的核心课程,这些课程能使学生在知识结构和能力素质方面满足智慧城市建设的需要。学生修完智慧城市课程模块后,毕业时除了毕业证和学位证书外,学校还颁发智慧城市学分学程证明。

(四)更新了实验实训条件

智慧城市建设专业群原有土建、通信、物联网技术等三大类共38个实验室,建筑面积5600平方米,实验仪器设备总值约1652万元。经过3年的建设,智慧城市建设专业群在现有实验条件的基础上,新建和完善感知城市实验1个实验平台;智慧交通管理实训室、智慧城市管理模拟仿真实训室2个实训室;建筑结构检测实验室、GIS实验室、建筑物理实验室3个实验室,使专业群实验实训条件进一步提升,完全能满足专业群人才培养的要求。

(五)加强了师资队伍建设

1.引进和培养专业群带头人。根据专业群建设的需要,引进了1名能够把握智慧城市建设发展方向、在行业有一定影响力的闽江学者担任本专业群带头人;同时在现有教师队伍中,选择两名优秀骨干教师作为专业群带头人的培养对象,要求其能够与相关企业建立良好的合作关系,在充分调研的基础上构建工学结合的课程体系,提出专业群的中长期发展思路。

2.“双师双能型”教师队伍建设。制定积极政策,创造宽松环境,鼓励教师到企业生产第一线参与顶岗工作[9]。采取“三盯”措施,即“盯企业”“盯行业”“盯名师”,使教师既是学校的讲师,又具备行业工程师的素质,既有理论教学能力,又有实践动手能力,达到“双师双能型”教师的要求,为培养专业基础扎实、创新创业能力强、综合素质高的智慧城市建设人才提供师资保障。

(1)“盯企业”。每学安排6-8青年教师到土建类或IT企业等单位挂职锻炼半年以上,以提高教师的工程实践能力和工程现场创新能力,把他们培养成“双师双能型”教师。

(2)“盯行业”。针对智慧城市建设需求,鼓励教师考取建造师、结构师、网络工程师等行业注册执业资格证书,提高他们的专业能力。

(3)“盯名师”。针对青年教师缺乏教学经验的现象,为他们配备导师,在教学方法、教学材料和实践教学等方面进行一对一指导,时间为两年,这能够提高青年教师的教学水平。

三、专业群人才培养模式的成效

(一)科学组建智慧城市建设专业群

智慧城市建设的复杂性要求我们通过学科交叉、产学研结合的方式培养高素质应用型人才,根据“筑基础、强智能、建智慧城市”的原则,以土木建筑专业为基础,以物联网、通信工程专业为桥梁,围绕实现智慧城市建设人才培养的目标,构建“互联网+”城镇建设的专业互通模式。

(二)人才培养模式能够满足智慧城市建设的人才规格

根据福建省智慧城市建设对人才的特殊需求,构建了具有鲜明地方特色的“611产学结合、协同育人”的人才培养模式,企业全面介入教学模式改革,使人才培养由学校课堂延伸到工程现场,形成校企融合、双主体育人的办学机制[10],达到产教深度融合的效果。组群3年来,每届都有30名学生选择智慧城市课程模块,这一人才培养模式为武夷新区编制了《武夷新区中心城市发展研究一打造智慧生态城市》规划,选派了两名教师到武夷新区挂职,让100多名学生能在武夷新区实习,多名学生留在新区就业,从事新区智慧城市建设的相关工作。

(三)以学生为中心,通过项目带动提升学生能力

引入工程认证的理念,即以学生为中心、以项目为导向、持续改进,专业核心课程采取智慧城市建设项目驱动式教学方式,教师引导学生就如何完成一个个真实的专业项目展开研究性学习;对教学方法进行改革,综合运用情景教学、案例分析、实践训练等方法,不断提高学生的创新创业能力。2016年12月,学校土木工程专业顺利通过了IEET专业认证,是福建省首批14个通过IEET认证的专业之一;2018年12月,工程造价专业接受了IEET专业认证专家的实地访评。

[参考文献]

[1]刘士林,马娜,赵思雨.标准化视角下智慧城市建设面临的问题及发展路径[J].上海交通大学学报,2015 (8):1231-1236.

[2]金忠明,肖鑫.智慧城市建设视野下的智慧人才培养[J].教育发展研究,2013(23):19-25.

[3]刘奎武,边巍,孙铁波.专业群“校企融合五对接”人才培养模式的研究与实践[J].职业技术教育,2015(5):18-21.

[4]張珂,闫卫增,郑中华.以产业需求为导向的应用型人才培养模式探索——以上海应用技术大学为例[J].大学教育,2017(12): 150-153.

[5]高培仁,张莉萍.生物科学类特色专业群背景下的实践教学研究[J].现代职业教育,2017(13):51-53.

[6]吴缘缘.智慧城市背景下的城市规划创新[J].建筑-建材·装饰,2016(18):35-38.

[7]孙家国,谷艳玲,应用型本科土木工程专业“611”产学研结合教学模式的研究[J].武夷学院学报,2012 (2):78-81.

[8]马正兵,朱水水,廖益,等.新建地方本科院校转型发展中的专业群建设模式研究[J].重庆第二师范学院学报,2015(1):58-61.

[9] 苟立云.应用型技术技能型本科人才教育模式的构建及实施策略[J].黑龙江教育学院学报,2018(6):16-18.

[10] 杨敏.基于专业群建设的人力资源管理专业课程体系优化——以福建江夏学院为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(9):114-116.

[责任编辑:陈明]