国有森工企业转型创新程度评价指标体系分析研究

2019-11-22刘清泉吴国春李欣曹玉昆

刘清泉,吴国春,李欣,曹玉昆

(东北林业大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

中共中央、国务院印发的《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》明确指出改革的方向及路径,全面规划与启动国有森工改革。根据中央精神文件要求,重点国有林区的改革要根据区域实际情况陆续推进国有森工企业的政企、政事、事企、管办分开,从根本上破除影响国有森工企业转型升级和发展的体制性束缚;顺利解决国有森工企业富余职工的再就业问题,确保解决职工的基本生存问题,构建科学合理的既能保证生态恢复又可以实现企业长期发展的路径。

2014 年 4 月 1 日起,国家开始全面停止黑龙江省重点国有林区天然林的商业性采伐;2015 年 2 月,黑龙江省人民政府办公厅发布了《关于推进国有林区转型发展的若干意见》,提出国有森工企业发展模式将由以木材生产为主转变为以修复生态和保护森林资源为主,由开发森林资源取得经济利益为主转变为保护森林资源提供生态服务为主[1]。

对于国有森工企业来讲,转型发展的核心在于创新,创新是企业发展的主要突破点,也是国有森工企业一直在重点研究的内容,但是一味地进行创新而忽略了对创新程度的评价,会导致资源浪费和过度创新问题的出现,因此在全面停伐的背景下对国有森工企业转型的创新发展提出了新的要求,国有森工企业的应对策略也显示出对于创新转型的重视程度。鉴于此,构建合理的国有森工企业转型创新程度评价指标体系对于国有森工企业转型发展具有一定的借鉴和指导作用。

一、相关背景及文献评述

(一)研究背景简析

东北、内蒙古重点国有林区是维持中国物种多样性的重点保护地区,处于保护国家生态环境总体战略的核心地位,同时,是国家最重要的水源地、草原牧场和粮食产地,处于东北亚地区重要的生态地位[2]。中国国有林区占据大量的碳汇储备资源,可以防止全球气候变暖,应对全球气候变化。同时,对于中国履行国际义务,赢得国际地位起到重要的作用。

建国初期,由于国家发展需要,森林资源的过度利用,导致林区天然林可采资源逐渐减少,整体生态功能退化,森工企业发展日渐萎靡,林区生活水平低下,职工生活条件恶劣。在前所未有的发展关头,国有森工企业要发展与改革,不仅需要进行顶层设计,站在中华民族长远发展的角度,将国有林区视为保护国土平安,避免发生重大生态灾难的生态战略资源,保证中华民族世袭财产代代相传,还需要保障林区职工群众基本民生需求,解决林区社会稳定发展的生存问题。历史上从未有任何一个时期像今天这样对国有森林资源的开发利用、国有林区发展方向提出如此尖锐的挑战与必须回答的时代难题。全面停伐政策实施及森工企业转型的创新发展、产业结构进一步调整势在必行。

(二)相关文献评述

1.企业转型理论

转型理论(Transition Theory)的起源是与国家体制改革密切相关的一门实践性的理论研究。如东欧经济学家(布鲁斯、兰格、锡克等),通过对社会主义计划经济体制的深度探索和反思形成了转型理论的最初思想,国家由计划经济体制向市场经济体制转型过程中出现的一系列问题,推动了转型理论的进一步发展[3]。然而转型并不是一个独立的经济事件,正如罗兰所提出的“单纯作为自身的领域,转型研究是难以成功发展的,转型研究必须在与经济学其他领域的相互作用中才能进一步发展”,转型理论与新制度经济学、比较经济学、发展经济学和行为经济学等多学科都存在交叉联系,在学科研究内容上交叉的广度和深度也超过了其他学科[4]。随着转型理论研究的深入和扩展,研究角度也呈现多元化,该理论的研究对象早已超出体制转型、社会重构等范畴,重点已放在经济发展和企业转型实践的诸多层面,研究对象的内涵和拓展也日益丰富。

转型理论之所以涵盖了制度、产业、企业等领域,根源在于对既有发展路径的依赖性,它可能使主体进入良性循环轨道,也可能沿着原来的错误路径发展失败。这种路径依赖包括初始条件的依赖和自我强化机制的依赖,前者强调正确认识经济发展水平所处阶段和起点的原有结构,把握渐进式转型对初始条件的动态依赖;后者正如道格拉斯·诺斯从制度经济学角度所指出的,“当人们最初选择的制度变迁路径是正确的,那么沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,并迅速优化之;反之,则有可能顺着最初选择的错误路径一直走下去,并陷入无效率的状态中”,从而一旦确定自我强化机制具有负面性,就要试图摆脱路径依赖,进行跳跃性的变迁和转变。

2.创新理论

根据熊彼特提出的创新内容的划分,创新理论逐渐形成了两条相对独立的研究路线: 一条是以技术变革和推广为研究对象的技术创新论;一条是以制度变革和推进为研究对象的制度创新论。

从战略的角度进行研究,认为创新是战略灵活性和运作有效性的结合,是渐进性创新和突破性创新的持续相互作用[5];综合考虑创新过程和创新结果,将持续创新界定为企业在相对较长的时期内,持续推出并实施新的创新项目(含产品、工艺、市场、组织、管理和制度等方面的创新项目),并在项目发展过程中不断获取经济利润的过程[6]。

综上所述,根据创新演进理论和企业创新能力理论,结合互联网时代的发展趋势,本研究认为企业的持续创新能力包括技术创新、制度创新、支持创新和思维创新四个构成要素

二、研究方法

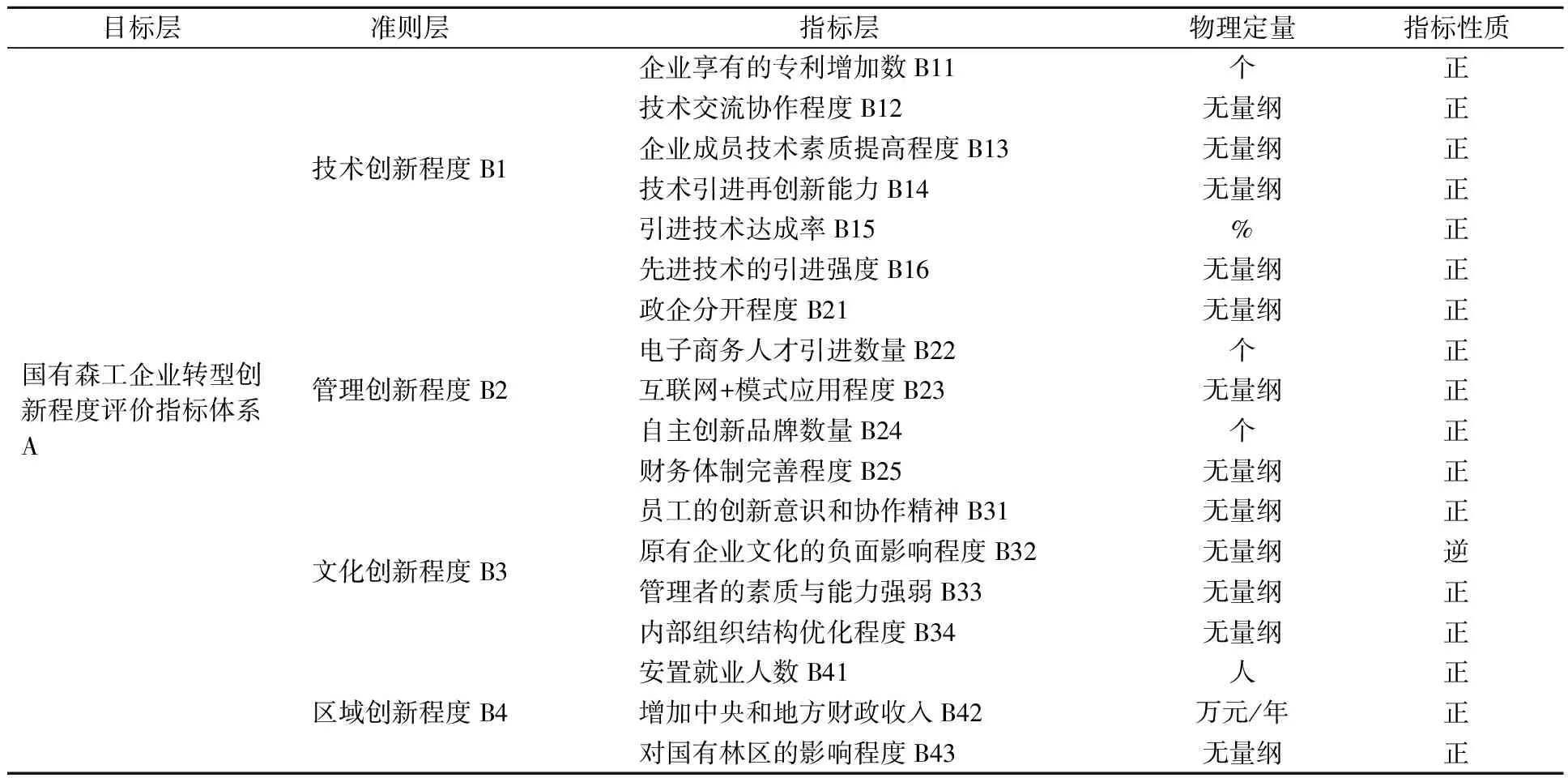

(一)国有森工企业转型创新程度指标体系的构建

梳理整合国内外关于森工企业转型发展及创新发展程度的相关文献、论文与政策报告,并进行归纳整理,分析关键词的使用频次,选择频度出现次数较高的指标。同时必须根据中国国有森工企业转型发展的实际情况,与相关试点企业专家进行探讨和交换意见,最后由专家进行比对筛选,对待评价指标进行调整和确定。把企业转型创新程度分解为技术创新程度、管理创新程度、文化创新程度和区域创新程度四个方面组成评价的一级指标。本研究参考吴家曦、李华燊《浙江省中小企业转型升级调查报告》[7]和孔伟杰《制造业企业转型升级影响因素研究》[8]等相关文献,结合国有森工林区企业转型创新程度的实际情况[9],同时根据构建指标体系的客观性原则、方便性原则、可操作性原则和全面性原则,确立了企业转型创新问题的评价指标体系,其中包括4个一级指标和18个二级指标,其层次结构如表1所示。

表1 国有森工企业转型创新程度评价指标体系

数据来源:黑龙江省森林工业综合统计资料汇编、中国林业统计年鉴

(二)层次分析——模糊综合评价法的具体步骤

1.确定因素集

根据表1所示的评价指标体系,设定主评价层指标集为A={B1,B2,B3,B4},设定子因素层指标集为AK={Bk1,Bk2,…,Bknk},其中k=1, 2,…, 4;nk表示第k个主因素所代表的子因素的数目。

2.建立权重集

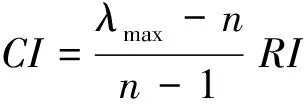

权重的确定是进行评价的重要环节,通过以往的研究表明,一般采用层次分析法(AHP法)确定准则层和指标层各个因素的权重,其基本步骤是:利用AHP软件,根据指标层次划分模型的操作,采用表2所示1~9比例进行两两指标的重要性比较,从而构造出判断矩阵A,这一过程通常由专业内的专家来进行赋值。求解矩阵A的特征根方程AW=λmaxW,其解W(特征向量)就是指标层每个指标相对于上层准则层某指标相对重要性的排序权值。另外,必须观察AHP软件给出的一致性结果,进行一致性检验。

通过AHP软件处理后得出准则层对应的权重集为:W={w1,w2,w3,w4},指标层对应的权重集为θk={θk1,θk2,θk3,L,θknk}。

表2 两因素对比的判断标度

3.建立评语集

不管是准则层还是指标层,其评价集一般设计为:很好,较好,一般,较差,很差。上述五个评价等级元素构成的集合V,V={V1,V2,L,V5}即为评语集。

4.建立评价矩阵

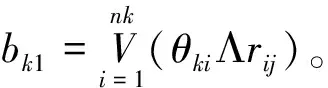

设从Ak到V的模糊评价矩阵为:

上式中rij表示指标层指标Aki对应第j级评语Vj的隶属度。rij的值的计算方法一般为:由一组专家(50人左右为宜)对所调研评价的因素进行等级评判,并对结果进行统计分析。得到Aki对于指标有Ti1个V1级评语,Ti2个V2级评语,…,Ti5个V5级评语,即得到如下公式:

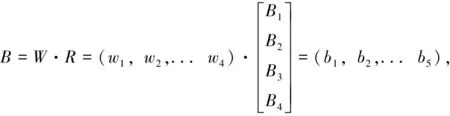

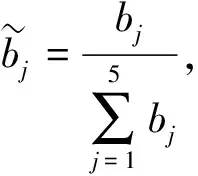

5.进行模糊评判

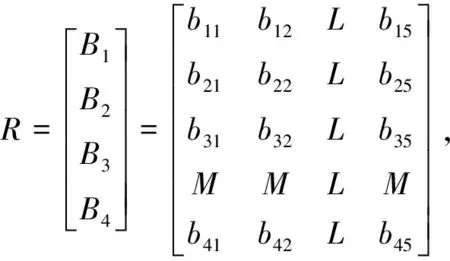

在之前的运算中得到的准则层各指标的隶属向量组成一个总的评价矩阵R,即表示为:

三、实证研究

根据前文设计的指标体系,对全面停伐后黑龙江国有森工企业的创新程度进行综合评价,通过对区域内四个改革试点企业的专家进行调研,与多位森工企业的改革专家进行探讨分析,最终确定企业转型过程中创新程度权重。

(一)基于AHP确定权重

通过AHP软件进行赋值,从而计算各层次指标,相应指标的权重集如下:

W=(0.286,0.354,0.244,0.116);

θ1=(0.238,0.102,0.134,0.215,

0.255,0.056);

θ2=(0.18,0.12,0.38,0.14,0.18);

θ3=(0.24,0.19,0.36,0.21);

θ4=(0.37,0.48,0.15);

依此类推,分别计算出指标层各指标的权重向量结果如表3所示。

表 3 国有森工企业转型创新程度评价指标权重

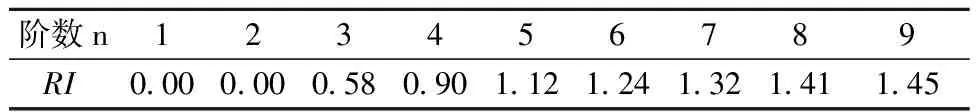

(二)一致性检验

表4 平均随机一致性指标RI

根据AHP的一致性检验结果显示,CR<0.1,显然层次单排序与层次总排序均通过一致性检验。

以上为国有森工企业转型创新程度指标体系的构建提供了科学的方法,并根据AHP确定了各个层级指标的权重,为之后的评价研究提供了基础与条件。

(三)模糊综合评价

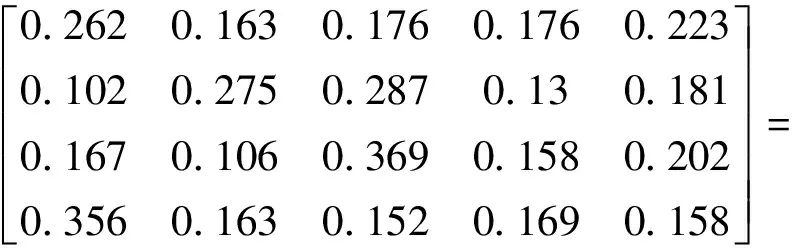

试点企业中的专家组根据评价对象对指标层指标进行评判,得到模糊矩阵如下:

准则层模糊评判结果为:

B1=θ1·R1=

(0.262,0.163,0.176,0.176,0.223);

B2=θ2·R2=

(0.102,0.275,0.287,0.13,0.181);

B3=θ3·R3=

(0.167,0.106,0.369,0.158,0.202);

B4=θ4·R4=

(0.356,0.163,0.152,0.169,0.158);

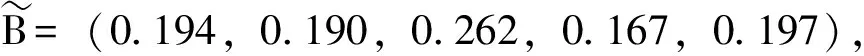

目标层模糊评判结果为:

B=W·R=(0.286,0.354,0.244,0.116)·

(0.193,0.189,0.26,0.155,0.196)

(四)结果分析

综上研究表明,全面停伐政策实施以来,国有森工企业在改革转型过程中对于创新的投入力度有一定的倾斜,但是创新程度一般,创新转化还存在一定的问题,对于主要的创新方向和投入程度所占权重为管理创新(0.354)、技术创新(0.286)、文化创新(0.244)、区域创新(0.116)。由此可以看出,创新的主要力度集中在管理创新方面,说明国有森工企业在管理方面的历史遗留问题需要进一步解决,进一步推进政企分开。技术创新方面,应该进一步提升创新成果的转化,技术创新是企业发展的最重要环节,可以带动其他方面的创新发展与提升。鉴于森工企业现阶段的实际情况,区域创新发展投入力度较小属于正常现象,创新发展方向应主要着力在安置林区职工就业发展方面。

对于国有森工企业转型创新程度的总目标来说,二级指标权重最高的是互联网+模式的应用程度(0.135),足以证明国有森工企业转型创新发展的方向高度契合市场发展方向,有利于企业转型的快速发展。其中管理者的素质与能力强弱(0.088)占有较大权重,说明企业的发展需要有长远发展眼光和敢于突破进取的管理者。

从三级指标的解释层面来看,技术创新程度中,技术引进达成率B15(0.073)和企业专利数增加数量B11(0.068)是对技术创新程度影响最大的两个指标,技术引进相对比较容易,但是引进后再创新是发展的核心,形成自身的技术体系是技术创新的关键,专利数量是直接反映技术水平程度的因素。管理创新程度中,财务体制完善程度B25(0.064)和政企分开程度B21(0.064)是影响管理创新程度最大的指标,鉴于国有森工企业的体制特征,政企分开程度是直接影响国有森工企业转型的关键因素,政企分离可以促使国有森工企业的市场化转型发展;而财务是管理的核心问题,财务体制的完善程度也是反映国有森工企业管理方式的先进程度。文化创新程度中,员工的创新意识和协作精神B31(0.059)和管理者的素质与能力强弱B33(0.088)是文化创新程度中的两个主要指标,员工的创新意识和协作精神是企业发展的重要影响因素,直接决定企业的发展活力,管理者素质和能力的强弱直接反映企业的战略方向和未来发展问题。区域创新程度中,增加中央和地方财政投入B42(0.056)是目前国有森工企业转型比较重要的指标,由于全面停伐政策的实施,国有森工企业急需替代产业的发展和过渡期的资金扶持,因此,必要的中央财务支持对国有林区区域内的创新发展有一定的促进作用。

四、结论

通过回顾全面停伐政策与梳理企业转型理论的相关文献,根据国有森工企业在改革创新过程中遇到的实际问题,通过整合研究现状,提出从技术创新程度、管理创新程度、社会创新程度及文化创新程度四个角度来描述国有森工企业创新程度,并以此构建指标体系。该指标体系是一个复杂的难以量化分析的系统,因此,必须邀请国有森工企业转型及改革研究领域的专家进行调研,根据专家的建议,并且基于层次分析法构建判断矩阵,确定所有二级指标因素对于总目标的相对权重,为国有森工企业转型创新程度指标的评价提供条件。通过模糊综合评价对国有森工企业转型创新程度进行评价,结果显示国有森工企业总体创新程度一般,一些方面有待提升。进一步分析发现正如森工企业专家认为的,相对于转型创新程度的目标而言,一级指标权重大小依次是管理创新程度、技术创新程度、社会创新程度和文化创新程度,由此可以看出,根据森工企业现状,管理创新是首要应该解决的问题,其次技术创新也要加大力度。在二级指标中,相对于总目标而言,互联网+模式的应用程度占据主导地位,充分说明国有森工企业的转型及改革发展离不开市场发展趋势,应顺应时代发展变化,寻求创新发展方向。

国有森工企业转型创新程度评价指标体系的构建及评价给予我们的指导有:(1)国有森工企业转型创新程度评价中应突出管理创新的投入力度,技术创新要明确其基础发展作用,同时兼顾社会创新及文化创新,充分体现可持续发展的战略思想;(2)企业转型创新发展过程中在追求经济效益的同时,应当注重社会、生态、文化的多元化创新发展;(3)应结合互联网+战略,提高企业整体创新力和竞争力。