1978—1985年湖北省农村扶贫开发政策的历史考察

2019-11-22孙飞陈玉萍丁士军

孙飞,陈玉萍,丁士军

(1.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073;2.中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉 430073)

一、研究背景

扶贫开发是国家为扶持农村贫困地区、贫困人口尽快改变贫穷落后面貌,实现共同富裕而采取的一项重大政策[1]。改革开放以来,中国实现了“迄今人类历史上最快速度的大规模减贫”,为全球消除贫困做出了突出贡献[2]。数据显示,中国对全球减贫贡献率达70%以上。中国能够取得巨大减贫成效的背后,是符合各阶段经济社会发展特点的扶贫开发政策发挥了关键作用[3]。尤其是改革开放初期农村经济体制改革与扶贫开发工作的开展,使全国农村经济超常规增长、贫困人口急剧减少,贫困发生率由30.7%下降到14.8%,为此后的农村扶贫开发奠定了坚实基础。

然而,作为新时期农村扶贫开发的起始阶段,1978—1985年期间的中国农村扶贫开发工作一直没有得到学术界和社会的重视[1],对于省级层面的关注更是不足。已有文献关于该时期的扶贫开发,大多一笔带过的指出其为“体制改革推动扶贫阶段”,或不予提及,甚至有人认为“在1986年之前,国家并没有明确的扶贫意识”[4],到1986年国家才“承认贫困”、“开展扶贫”[5-6],这些认识既不符合中国农村扶贫开发工作的历史实际,也不利于全面回顾总结改革开放以来农村扶贫开发的历史经验。作为一个集老、少、山、库、湖于一体,贫困范围较大、贫困程度较深的中部大省,湖北省于上个世纪70年代便走在全国前列开展了扶贫开发工作,取得了丰富经验[7]。鉴于此,本研究以湖北省为个案、以扶贫开发史料为基础,梳理分析1978—1985年期间湖北省农村扶贫开发的政策脉络、减贫成效及其历史特征和实践经验,以期学术界对新时期农村扶贫开发的起始拥有较为清晰的认识,并为新时期打赢全面脱贫攻坚战以及“后扶贫时代”扶贫工作的开展提供有益借鉴。

二、1978—1985年湖北省农村扶贫开发政策脉络梳理

改革是该时期全国社会经济发展的主旋律,1979年1月湖北省委第三届十四次全体(扩大)会议决定把全省工作重心转移到经济建设上来,允许家庭联产承包责任制的推行和发展,由此拉开了湖北省农村经济体制改革的序幕[8],农业生产力得到迅速恢复和发展,广大农民的温饱需求得到日益改善。对于那些通过经济体制改革仍难以有效缓解贫困落后面貌的贫下中农困难户、贫困优抚对象以及革命老区与贫困山区,湖北省采取了系列针对性扶贫开发政策。

(一)扶持贫下中农困难户政策

湖北省的扶贫开发工作开展较早,其中,罗田县从1975年便已开始进行全面扶贫,重点扶持了4921户贫困户[7]。文革结束后,为调动一切积极因素推进农业现代化建设,湖北省率先于1976年10月召开了全省扶贫工作现场会,总结推广罗田县骆驼坳公社扶贫工作经验;并发布了《关于骆驼坳公社扶持贫下中农困难户工作的报告》,要求各地因地制宜地借鉴推广[9],全省自此由点及面、逐步展开,走在全国前列拉开了扶贫开发工作的序幕。

1979年6月根据湖北省革委会关于“有计划、有步骤地把扶持贫下中农困难户的工作切实做好”的要求,以及红安县七里坪公社和阳新县龙港公社等地区的扶贫工作经验,由湖北省贫协、省财政局、省民政局共同组成的联合调查组研究制定了《关于开展扶持贫下中农困难户工作的意见(供讨论、试行)》,《意见(供讨论、试行)》指出扶贫是一项涉及面较广、政策性较强的工作,要根据实际定准扶贫对象、签发扶贫证、建立花名册和登记簿,指定专人“三包”(即包思想教育、包生产生活安排、包实现脱贫规划);《意见(供讨论、试行)》明确了本时期开展扶贫工作的指导思想(即“依靠谁来扶贫”、“从哪些方面进行扶持”)与扶贫对象的确定标准[10],这对全省统一认识、统一政策,促进扶贫开发工作的顺利开展有着重要意义。

为进一步提高全省扶贫开发工作水平,湖北省民政局于1979年11月召开了全省扶贫工作座谈会,会上总结交流了各地开展扶贫工作的典型经验,做出了“依靠群众、依靠集体力量、生产自救为主、辅之以国家必要的救济”的扶贫工作指导方针。据会上统计,全省50个县、345个公社已开展扶贫工作;据公社的统计资料显示,定为扶贫对象的户占总户数的1.6%,并且约有25%的户经过2~3年的扶持已基本脱贫[11]。会后,襄阳、荆州等地区相继召开全区的扶贫工作会议,学习贯彻湖北省扶贫工作座谈会精神,进一步提高了全省各地对于开展扶贫工作的思想认识和效率水平,并取得初步成效,贫困户的经济收入明显上升,贫困状况有所改变。数据显示,到1980年底全省共扶持贫下中农困难户14.5万户,其中3.05万户摆脱了贫困,占总扶贫户的21.03%[12]。

(二)扶持贫困优抚对象政策

十一届三中全会以来,湖北省各级政府全面贯彻党的农村经济体制改革要求,认真落实扶持贫下中农困难户的扶贫开发政策,在新的形势下,广大优抚对象也迫切要求同群众一道发展生产、勤劳致富。然而,其中一部分优抚对象(如烈士家属、病故军人家属等)因缺劳力、缺资金、缺技术等,导致农业生产跟不上、基本温饱问题难以解决;有些伤病残复退伍军人及其家属集中生活在生产条件较差的革命老区,优待标准偏低、生活状况十分艰难。例如,作为湘鄂赣革命根据地之一的通山县牺牲烈士达2.7万余人,涉及烈士家属2700户,1981年这些烈士家属全年人均纯收入只有86元,基本生活得不到保障[13]。基于此,1982年11月湖北省政府下发了《关于优待烈属、军属、残废军人若干问题的通知》,对全省开展扶持优抚对象的工作形式、标准、范围等方面进行了系列改革。《通知》指出,“对生活困难的烈士成年子女,残废军人及带病回乡长期不能劳动的复员退伍军人,年老体弱丧失劳动能力的复员军人,应给予适当优待;对上述优待对象应给予现金或实物(包括粮食、棉、油、柴等)或劳动工分的优待,以解决他们家庭生活上的困难”[14]。

1983年钟祥县政府颁发《关于在全县开展扶持农村退伍军人劳动致富的几点意见》,要求财政、农业等部门“从资金、技术、物资等方面对退伍军人进行扶持”,以帮助他们“发展农业生产、解除后顾之忧”;通城县政府将扶持生活困难的优抚对象作为民政等部门的重要任务之一,并从民政部门拿出1.5万元扶持500户生活困难优抚对象发展养殖业[15]。经过各部门的协同努力,1981年至1983年间,通城县先后扶持贫困优抚对象3120户,通过扶持,这些困难户基本上解决了温饱问题,一部分人开始富了起来;其中人均收入300至500元的2039户,500至1000元的425户,超过千元的157户[16]。

(三)扶持贫困地区政策

湖北省革命老区和贫困山区覆盖面积广、贫困人口多,是全省扶贫开发工作的薄弱环节。1981年中共中央通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中所列举的全国12个农村革命根据地中,涉及湖北省的就有4个,遍及全省84个县市区、864个乡镇[17]。就山区而言,湖北省贫困山区人均收入120元以下的困难县市共36个,涉及152.64万户,约占全省农业总人口的16%;1980至1982年间贫困山区农户人均收入为100元以下和101~150元之间的大队平均占全省的51.9%与35.77%,其中鄂西南山区平均占比最高(见表1)。

表11980—1982年湖北省贫困山区县市有关资料统计表 单位:个

名称人均收入100元以下的大队人均收入101~150元的大队1980年1981年1982年1980年1981年1982年鄂东北山区2606239710693966611287鄂西北山区372740163190577338917鄂东南山区1284797292415821694鄂西南山区50253809237031411431909山区合计12 64211 0196921170229634807全省总数量22 65218 96817 3076834923510 413山区占全省(%)55.8158.0939.9924.932.0846.16

数据来源:《湖北省委农工部综合处上报中央书记处农村政策研究室关于<湖北省贫困山区县市资料统计说明>》(1984年8月),湖北省档案馆藏,档案号:SZ1-9-451-001

为了加强革命老根据地的经济建设和扶贫开发工作,1983年3月湖北省民政局发布了《关于一九八三年扶持革命老根据地贫困户经费的安排意见》,决定每年从民政经费中拿出120万元扶持革命老根据地地区贫困户发展农副业生产、发展优抚和社会福利事业,以帮助他们尽快摆脱贫困[18]。1983年6月湖北省政府颁发的《关于扶持老革命根据地建设的几个具体问题的通知》,对有关县市涉及“扶贫”的项目申报、资金使用以及周转金还款等方面进行政策倾斜与扶持,以加快老革命根据地经济发展步伐,促进农村经济的快速增长和农民增收,进而改善其贫困落后面貌[19]。此外,针对全省老革命根据地普遍存在的普通教育事业落后、教学条件较差的现实状况,1984年1月湖北省委、省政府做出了《关于加强普通教育的决定》,明确提出“对老苏区、大山区、库区和少数民族地区,省里要适当补助专款”[20];1984年7月湖北省教育厅进一步做出《关于申请拨付革命老根据地、少数民族地区、贫困地区普通小学教育补助经费的报告》,建议“从1984年起至1990年止,每年从省财政拨出200万元专款,用来补助革命老根据地、少数民族地区、贫困地区普及小学教育”,以“扶教育之贫”,发挥教育在贫困地区的减贫和脱贫功效[21]。

另一方面,湖北省委农村工作部经过摸底调查发现,全省贫困地区主要分布在鄂西、鄂东与鄂东南三大集中连片的山区、老苏区、少数民族聚居区和水库淹没区,共有1323个贫困乡、660万人[22]。基于此,1984年10月中共湖北省委办公厅发布了《贯彻落实党中央、国务院〈关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知〉的具体意见(讨论稿)》,明确提出湖北省贫困地区的划分标准为“以乡为单位,按照1981—1983年三年平均数计算,人平纯收入120元以下的为贫困地区”,进一步统一了全省在开展扶贫开发工作中的标准和政策。针对全省贫困地区的分布特点,《意见(讨论稿)》指出,“这些集中连片的贫困乡村拟由省统一掌握,组织帮助;其他分散插花的贫困乡村,由有关地市县掌握,给予帮助”,并提出“加快公路建设”等8项帮助贫困山区尽快改变面貌的具体措施[22]。

1984年12月湖北省颁发了《中共湖北省委、湖北省人民政府关于贯彻落实党中央、国务院〈关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知〉的若干规定》,肯定了《意见(讨论稿)》中有关贫困地区的划分标准和帮助贫困山区尽快改变面貌的具体措施,进一步指出“改变贫困地区的面貌,关键是增强这些地区内部的经济活力,要依靠这些地区人民群众自己的力量”,并在此基础上针对纯收入不足120元的困难户提出“适量赊购生活物品”以及“加强大中城市对贫困地区的对口支援”等帮扶措施[23],对于全省贫困地区的经济发展和脱贫致富起到了重要作用。然而,作为大别山贫困老区的重要组成部分,黄冈市贫困面貌到1985年仍没有大的改变,依然存在近200万人没有解决温饱,其中红安、麻城、蕲春、英山、罗田5个山区县市贫困人口还有155万人,基于此,1985年9月湖北省委、省政府制定了《关于扶持黄冈革命老根据地建设的意见》,由此拉开了湖北省大别山区向贫困宣战的序幕[24]。

为总结发展经验、加强领导干部对于促进贫困山区经济建设与扶贫开发工作的思想认识,1985年12月湖北省召开了第一次全省山区工作会议,专题研究和部署山区建设与扶贫开发工作,会议指出“要在2~3年内基本解决山区600多万人的温饱问题”,并提出“必须把山区问题提高到经济发展的战略高度上来研究和解决,既要重点突出解决六百多万人的温饱问题,又要从根本上明确山区建设的战略地位和战略部署问题”,会议制定了《关于加强山区建设和扶贫工作的决定》,明确了帮助贫穷山区摆脱贫困的指导思想和政策方针[25],由此将湖北省扶持贫困山区建设工作推向新的历史阶段,为下一时期大规模扶贫开发工作的开展积累了宝贵经验。

三、1978—1985年湖北省农村贫困状况变化分析

(一)农村贫困状况的缓解

1978—1985年湖北省扶贫开发政策的有效开展,使全省农村绝对贫困人口生活状况得到显著改善。与此同时,在十一届三中全会以前追求“绝对平均主义”的人民公社体制下,湖北省农民收入水平处于“同质—停滞—贫穷”的僵化格局,整个农村社会经济缺乏发展活力,贫困现象普遍存在,因此,该阶段的经济体制改革在一定意义上也是缓解贫困的一种重要形式,为农村实现大规模减贫创造了良好的宏观环境与现实基础。数据显示,扣除价格上涨因素后1978—1985年湖北省农村居民家庭人均实际纯收入从110.52元上升到321.31元,增长了1.9倍;并且收入结构日趋合理多元,其中农村居民家庭的财产性收入、家庭经营性纯收入都有较大涨幅,分别增长了27.6倍和17倍,表明农民增收逐渐呈现出“多轮驱动”的良好格局(见表2)。恩格尔系数是用来衡量一个地区(或家庭)居民生活水平变化情况的重要指标,与生活水平的高低成反比关系,1978—1985年间,湖北省农村居民家庭恩格尔系数下降了11.71个百分点,快于全国平均水平,表明本阶段湖北省广大农民的生活水平得到显著改善。

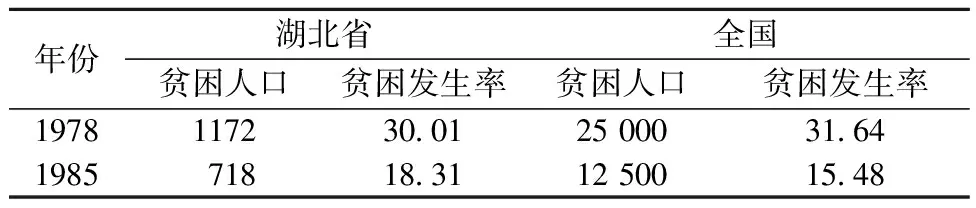

收入增长具有重要的减贫效应[26]。伴随湖北省农业经济和农民收入水平的快速提高,以及各部门对扶贫开发工作的重视与开展落实,本阶段全省农村贫困人口大幅度减少。如表3所示,1978—1985年湖北省贫困人口由1172万人下降到718万人,年均减少51.75万人,贫困发生率从30.01%下降到18.31%,取得较好的扶贫成效。与此同时,仍需清醒地看到虽然该时期湖北省农村贫困状况得到明显改善,但由于全省覆盖了大面积贫困程度较深的区域和群体,因此较之于全国平均水平,湖北省的减贫成效仍相对滞后,农村贫困人口降低比率相对较低。

表2 湖北省农村居民家庭收入情况 单位:元

注:收入数据均以1978年为基期的居民消费价格指数换算得到

数据来源:农村居民家庭收入结构数据来源于国家统计局湖北省调查总队农村住户调查数据;其它数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》

表3 农村贫困人口情况统计表 单位:万人;%

注:湖北省与全国皆采用1978年贫困标准

数据来源:湖北省数据来源于:梁相斌,皮曙初,李伟.大决战:湖北精准扶贫纪事[M].武汉:湖北人民出版社,2016:111;全国数据来源于:国家统计局.2017中国统计摘要[M].北京:中国统计出版社,2017:67-68.

(二)农村收入不均等程度的变化

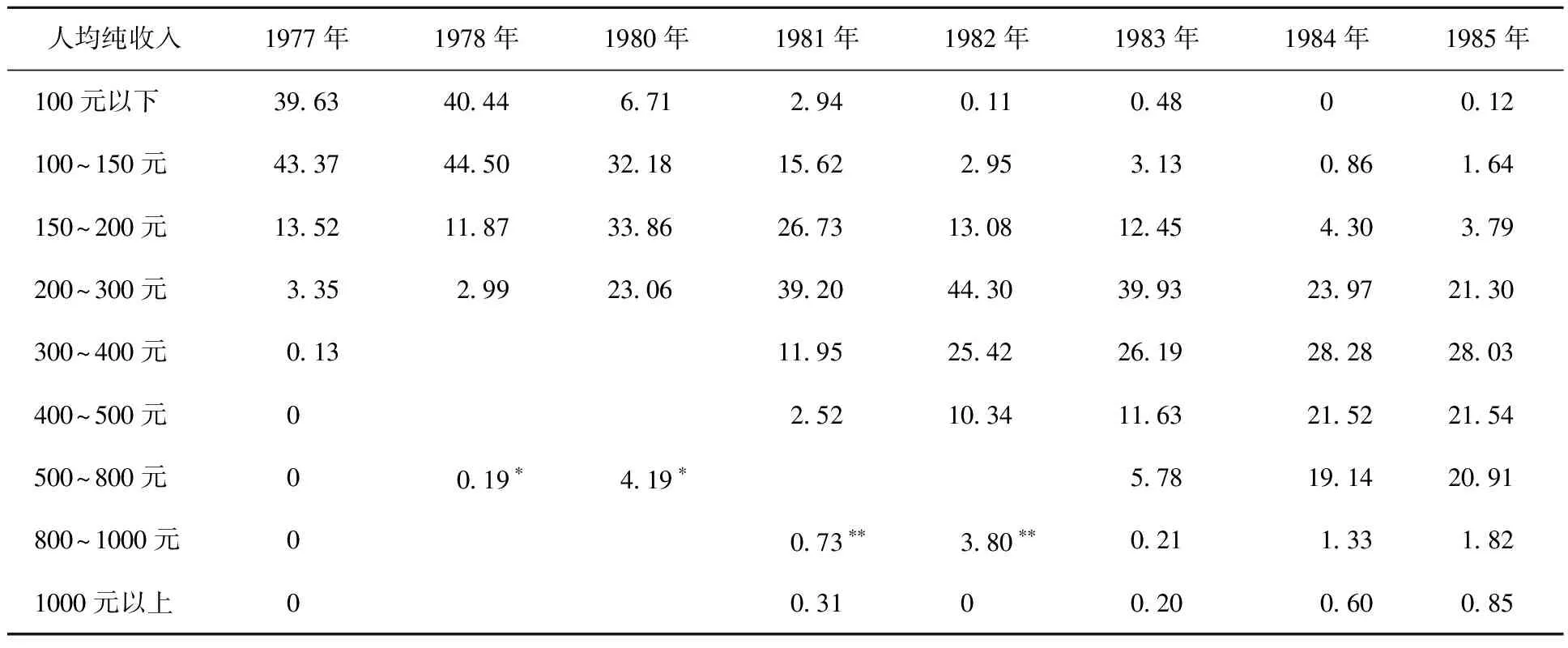

改革开放虽然使广大农民普遍受益,但市场机制的引入和农户禀赋的差异,必然会造成农户间收入不均等程度的增加。如表4所示,在追求“绝对平均主义”的分配制度下,1977年湖北省农村居民家庭人均纯收入基本停留在200元以下的低水平,尚未出现人均纯收入高于400元的家庭。1978年以后湖北省农村居民家庭人均纯收入水平便开始出现明显分化,200元以下的低收入家庭比重急剧下降,到1985年仅为5.55%,下降了17.39倍;200~800元收入组家庭比重得到大幅度提高,从1978年的3.2%上升至1985年的91.78%,提高了28.68倍;800元以上的高收入家庭也越来越多,尤其是高于1000元的农户从无到有,增加至1985年的0.85%。

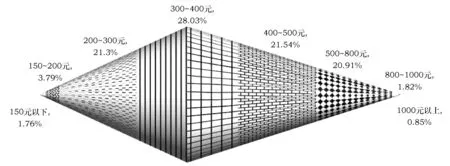

虽然1978年之后湖北省农村居民家庭人均纯收入水平分化程度逐年加深,存在一定程度的不均等现象,但到1985年总体上表现为稳态的“两头尖、中间大”的“橄榄型”收入分配格局(如图1所示),收入处于中等水平的农村家庭占绝大比重,低收入和高收入家庭所占比重相对较小,并且低收入组明显向中等收入组收敛。这不仅有效化解了改革开放前“绝对平均主义”分配制度下的普遍贫穷问题,同时,存在合理收入差距的分配格局更有利于激发农村市场活力,提高贫困户的生产积极性,促进农业农村经济的繁荣发展。

表4 1977—1985年湖北省农村居民家庭人均纯收入分组占比 单位:%

注:*表示人均纯收入为300元以上的家庭占比;**表示人均纯收入为500~1000元的家庭占比。

数据来源:1977—1982年数据来源:国家统计局农村抽样调查总队.各省、自治区、直辖市农民收入、消费调查研究资料汇编(上册)[M].北京:中国统计出版社,1985:13-14;1983—1984年数据来源:湖北省统计局.湖北统计年鉴(1985)[M].北京:中国统计出版社,1985:366;1985年数据来源:湖北省统计局.湖北统计年鉴(1987)[M].北京:中国统计出版社,1987:510.

图1 1985年湖北省农村居民家庭人均纯收入结构

四、1978—1985年湖北省农村扶贫开发政策的基本特征与实践经验

(一)扶贫开发政策的基本特征

1.以经济体制改革推动扶贫

1978—1985年是湖北省农村经济体制改革和发展的“黄金时期”,面对农村普遍存在的贫困问题,湖北省以农业增产、农民增收为中心,大力推进农业经营体制改革,逐渐废除人民公社制度,释放农村经济增长潜力,以经济增长推动广大贫困人口和贫困地区摆脱落后面貌。改革是这一时期湖北省开展农村各项社会经济工作的首要任务,在具体的扶贫事业中,无论是扶持贫下中农困难户政策的革新,例如突破人民公社体制限制、提出鼓励贫下中农困难户发展多种经营的措施;还是优抚安置制度的变革,例如改进优抚对象定期定量补助机制;亦或是对全省革命老区、贫困山区等贫困落后地区扶持方式的创新,例如采取对口支援的方式扶持贫困地区发展商业、多种经营等,也都体现着以改革促进发展、以改革缓解贫困的时代特征。

2.以国家救灾方针指导扶贫

该时期的扶贫开发是国家救灾和农村社会救济工作的延伸与重大变革,1978—1985年湖北省扶贫开发政策始终遵循国家救灾和农村社会救济工作方针,并将其作为扶贫开发工作的基本方针。1983年以前,中国救灾和农村社会救济工作的基本方针是“依靠群众、依靠集体力量,生产自救为主、辅之以国家必要的救济”。面对大量贫困人口,扶贫开发工作难以全面铺开、全面救助,因而湖北省按照救灾方针让贫困人口依靠集体、积极参加集体劳动,以生产自救为主,并辅之单一的“输血”式物资注入。随着家庭联产承包责任制的建立和社会经济的发展,1983年4月召开的第八次全国民政会议指出“救灾工作要坚持‘依靠群众、依靠集体、生产自救、互助互济,辅之以国家必要的救济和扶持’的方针”,这与上一个方针相比,具有一个显著的特点,就是在“辅之以国家必要的救济”之后增加了“扶持”二字。湖北省在开展扶贫开发工作时也把“必要的救济”和“扶持”结合起来,把“输血”和“造血”结合起来,在物资注入的同时开始关注贫困户致富能力的提升,这是湖北省扶贫开发工作在思想认识上的一次重大飞跃。

3.以解决贫困人口温饱作为首要目标

改革开放初期所谓的贫困,就是指人们消费生活中最基本的温饱问题尚未解决或仅仅勉强得到解决的状态[27]。1978—1985年湖北省广大农村家庭人均口粮和生活物资匮乏,绝大多数农民温饱问题尚未得到解决,因此,该时期湖北省农村扶贫开发工作的首要目标就是解决贫困人口的温饱问题。在这一目标的指引下,湖北省有关部门根据对农户家庭成员体质、人均口粮以及衣被、住房等方面的调查摸底情况定准扶贫对象,登记建册、定户发放相应补贴,并指定专人对贫困户“包思想教育、包生产生活安排、包实现脱贫规划”,有计划地解决贫困户温饱问题。尤其对贫困优抚对象进行扶持时,湖北省大幅度提高粮食定期定量补助,以保障贫困人口基本生存需求。

(二)扶贫开发政策的实践经验

1.扶贫对象识别与退出:标准统一,程序规范

湖北省在开展扶贫开发工作中,始终注重扶贫标准与政策的统一和扶贫工作程序的严格规范,定准扶贫对象,保证“扶真贫”、“真扶贫”。1979年省贫协、财政局、民政局三部门联合调查组带着“扶贫对象应具备什么条件”这一政策性问题,到红安县七里坪公社和阳新县龙岗公社进行为期2个月的扶贫试点,并结合实地调查研究出台了《关于开展扶持贫下中农困难户工作的意见(供讨论、试行)》(以下简称《意见(供讨论、试行)》),明确提出农村贫困户的“四扶、四不扶”标准,以及“人均纯收入50元以下”的穷队认定标准[10]。

关于农村贫困户的识别和退出程序,《意见(供讨论、试行)》以及1983年湖北省农会发布的《湖北省农村扶持贫困户工作暂行办法(送审稿)》等文件都明确了相关操作规范[28]。首先,集体要在对现有贫困户逐队逐户调查摸底、填写登记表的基础上,发动群众民主评议,召开大队社员代表大会讨论通过,报公社(或乡镇)审查;然后,经公社(或乡镇)批准,再登记造册、层层填卡建档(扶贫档案的主要内容包括贫困户名单、家庭成员、致贫原因、包扶干部姓名、脱贫措施及时间等),张榜公布,社员无异议方可发放扶贫证;最后,社(或乡镇)扶贫领导小组每年年终要组织检查,并根据贫困户变化情况,适当调整扶贫对象。其中,贫困户脱贫的标准是:(一)家庭人均实际收入、口粮和居住条件达到当地中等群众水平;(二)基本还清债务;(三)有一定的扩大再生产能力,能够依靠自己的力量稳步进入富裕行列。同时文件指出对于因不积极参加生产劳动、不务正业等4种情况造成生活困难的,不可列为贫困户。这些具有实际可操作性的扶贫标准和程序规范的制定,有效保证了扶贫开发措施真正落实到贫困户或个人,对全省扶贫开发工作的顺利开展和深入推进有着重要意义。

2.扶贫途径创新:走改革创新之路,实施干部包户扶贫责任制

“依靠谁来扶贫、从哪些方面进行扶持”是本时期湖北省扶贫开发工作的指导思想[10]。随着农村社会经济体制的改革发展,许多人率先富了起来,为了使贫困人口摆脱贫困、实现共同富裕,一些地区积极探索实践,创造出扶贫开发工作的党员、干部包户扶贫责任制,实行“五定”、“五上门”机制,充分发挥各方力量对贫困户进行综合扶助。其中,“五定”指的是定包扶对象、定工作职责、定帮扶规划、定户脱贫时间、定奖惩;“五上门”,即上门做思想工作、上门帮助安排脱贫计划、上门教给生产技术、上门解决具体困难、上门督促抓住生产环节。参加干部包户扶贫责任制对象的主要有县、社(乡镇)党委书记、县长、科局长以及广大基层干部和未任职党员。

为了保证干部包户扶贫责任制的有效落实,有的地方还把包户扶贫作为考核干部工作的一项重要内容,根据扶贫户达到的口粮标准、收入水平,年终对包户干部酌情奖惩。据统计,浠水县民政等5个部门、荆州地区9个县的各部门分别包户5562户、6529户,包户干部纷纷表示“不扶持贫困户脱贫决不收兵”[29]。党员干部包户扶贫活动的开展,使每个贫困户有人“管”,并做到经常化、制度化,不仅有利于促进贫困户尽早摆脱贫困,而且有效促进了党员干部作风的进一步好转,使他们急贫困户所急、想贫困户所想、帮贫困户所需,极大密切了干群关系。

3.扶贫组织保障:多部门协同负责,探索建立专业化扶贫机构

扶贫是一项关系全局的基础性工作,面对农村贫困问题的综合性与复杂性特征,湖北省历来高度重视扶贫开发工作的开展。早在1979年召开的全省扶贫工作座谈会便强调“党委重视、加强领导,是搞好扶贫工作的关键;各有关部门齐心协力、紧密配合,是开展扶贫工作的有力保证”,座谈会讨论通过的《关于开展扶持贫下中农困难户工作的意见(供讨论、试行)》,要求各部门“把扶贫工作当作自己应尽的职责,从多方面进行扶持”,如供销、外贸、手工业等部门从原材料、技术等方面扶持贫困户的家庭副业,卫生部门免除贫困户出诊挂号费、减免药费,银行、信用社积极为贫困户发放扶贫贷款等[10]。

1983年湖北省农会出台的《湖北省农村扶持贫困户工作暂行办法(送审稿)》,进一步要求“省辖市、县和县、市以下各级都要建立由党政领导挂帅,有关部门负责人参加的扶贫领导小组;县级扶贫领导小组应设办公室”,并明确指出其基本职责是“在党委和政府的统一领导下,掌握扶贫工作情况,主持制定扶贫规划,检查扶贫措施的落实情况,组织经验交流,统筹各部门的力量,统一分配扶贫款、物”[28]。据统计,到1984年7月湖北省已有50多个县成立了由党政领导牵头的扶贫领导小组,有的还设了办公室[30]。其中,荆州地区13个县、市普遍成立了扶贫工作领导班子,参加领导专班的正副县委书记、县长共37名,县、市有关部门主要负责人138人;并设立办公室13个,抽调48名干部集中办公;而且各县的扶贫机构,“不仅有班子,还刻了章子、挂了牌子”[29]。专业化扶贫组织的建立,对于打开扶贫开发工作新局面发挥了重要作用,使全省扶贫事业向着更加广泛、更加深入的方向不断发展。

五、总结及借鉴

扶贫开发作为一项帮助农村贫困人口与贫困地区摆脱贫困、实现共同富裕的长期历史任务,经过改革开放40年来的不懈努力,当前已经进入脱贫攻坚的历史新阶段,湖北省1978—1985年扶贫开发工作的探索实践,为我们今天打赢全面脱贫攻坚战奠定了坚实基础并积累了宝贵经验。同时,由于历史条件和理论水平的限制,该时期湖北省农村扶贫开发工作也存在一定不足。首先,关于扶贫开发工作理念,该时期湖北省始终坚持以国家救灾和农村社会救济工作方针为指导,秉持救济式扶贫理念,虽然在短期内起到了较好的减贫成效,但这也容易造成贫困户“等、靠、要”的依赖思想,难以从根本上解决农村深度贫困问题。其次,关于扶贫机构和扶贫队伍建设,一个自上而下强有力的扶贫组织机构和专业化、固定的扶贫队伍,是各项扶贫政策能够得以顺利落实的重要基础,虽然本阶段湖北省大多市县初步探索成立了扶贫领导小组或帮扶小组等扶贫机构,但相对零散,扶贫机构工作成员主要由其他部门人员兼任,流动性较大,且尚未全面建立起从省级到乡镇(公社)的系统化纵向管理体系。

“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺”,在距离现行标准下实现全面脱贫目标的关键时期回顾1978—1985年湖北省农村扶贫开发政策实践,总结经验与不足,也可为打赢全面脱贫攻坚战以及“后扶贫时代”扶贫工作的开展提供有益借鉴。

第一,深化扶贫开发体制机制创新,继续发挥制度变迁对农村减贫的促进作用。例如建立健全从中央到地方的脱贫攻坚指挥部,明确职责范围,强化脱贫攻坚指挥部非正式制度与扶贫开发领导小组正式制度双轨运行的治理格局,以充分调动并整合各部门及社会各界力量,全面提升脱贫攻坚工作的整体水平;再如发展产业扶贫,创新农村一二三产业融合发展模式,构建起农户参与的多主体农业生产与农产品加工利益联结机制,从而带动贫困户稳定脱贫增收。

第二,拓宽扶贫开发融资渠道,统筹扶贫项目与扶贫资金投入,以实现扶贫资金精准投入的规模效应。借鉴1978—1985年期间湖北省扶贫开发资金筹集与使用方式,充分发挥财政投入在扶贫开发过程中主导作用的同时,积极引导商业性、政策性金融机构与其他社会资金对扶贫开发的金融支持,并从源头归集资金、设立扶贫开发资金统筹专户,做到项目安排精准、资金使用精准。

第三,贫困户精准识别是精准扶贫政策发挥功效的重要前提。鉴于当前建档立卡贫困户中存在一定程度的“精英俘获”问题,可以借鉴1978—1985年期间湖北省扶贫开发工作中贫困户识别与动态管理办法,严格执行“入户调查——民主评议——乡镇审查——填卡建档——张榜公示”的贫困户进入程序,并且每年年终由扶贫部门组织入户核查,根据建档立卡户家庭收入变化情况动态调整扶贫对象。