《左传》疑问代词句法语义特征探赜

2019-11-22曹炜王和

曹 炜 王 和

一、引言

疑问代词是先秦汉语中出现频率较高的一类词。先秦时期汉语的疑问代词系统与我们今天的疑问代词系统已大相径庭。《左传》是先秦时期的代表性文献,其展示的语言特点比较典型地反映了先秦时期汉语的基本面貌,因此,我们试图通过对《左传》中疑问代词用法特征的计量考察,来归纳总结先秦时期汉语疑问代词的句法、语义特征和规律。

据我们考察,《左传》中的疑问代词主要有“何”系疑问代词及“焉”“安”“奚”“胡”“曷”“恶”“谁”“孰”“盍”“几”“几何”“庸”等。下面我们分别加以讨论。

二、《左传》中的“何”系疑问代词

《左传》中出现的“何”系疑问代词主要有“何”“如何”“若何”“奈何”“何如”“何以”“何故”等。因为这些疑问代词中均含有“何”字,而且疑问焦点均集中在“何”上,所以,我们称之为“‘何’系疑问代词”。

(一)“何”的句法语义特征

“何”在上古早期就已经出现。在《诗经》时期,“何”最主要的句法功能是作宾语,其次是作谓语。“何”在这一时期可以充当事物、方式情状、原因目的、时间、处所等五大类别的疑问代词。

《诗经》中“何”作事物疑问代词的例句如:

其钓维何?维丝伊缗。齐侯之子,平王之孙。(国风·召南·何彼襛矣)

“何”作方式情状疑问代词的例句如:

彼人是哉,子曰何其?(国风·郑风·园有桃)

“何”作原因目的疑问代词的例句如:

何其处也?必有与也!何其久也?必有以也!(国风·邶风·旄丘)

“何”作时间疑问代词的例句如:

方何为期?胡然我念之。(国风·秦风·小戎)

“何”作处所疑问代词的例句如:

哀我人斯,于何从禄?(小雅·正月)

可见,“何”在《诗经》时期的使用范围比较广泛,我们从语义角度对疑问代词所作的分类中,除了人物和数量,其余方面均可用“何”来表示。

到了《左传》时期,“何”的用法又稍微有了一些变化。《左传》中“何”共出现了474次,“何”可以充当事物、人物、方式情状、原因目的、处所等疑问代词。《左传》中“何”充当事物疑问代词的例句如:

陈侯曰:“宋、卫实难,郑何能为?”(隐公六年)(1)本文中所引《左传》中的例句,均源自杨伯峻编著,中华书局2009出版的《春秋左传注》(修订本)。

充当方式情状疑问代词的例句如:

所违民欲犹多,民何安焉?(宣公十二年)

充当原因目的疑问代词的例句如:

天方授楚,楚之蠃,其诱我也,君何急焉?(桓公六年)

充当处所疑问代词的例句如:

公闻其入郛也,将救之,问于使者曰:“师何及?”对曰:“未及国。”(隐公五年)

贝罗贝、吴福祥曾指出,《左传》时期的人物类疑问代词仅有“谁”和“孰”两个,[1]但我们在《左传》中却发现了“何”用于作人物疑问代词的用法。例如:

今灭德立违,而置其赂器于大庙,以明示百官,百官象之,其又何诛焉?(桓公二年)

王赐之命而惰于受瑞,先自弃也已,其何继之有?(僖公十一年)

前例中“其又何诛焉”意为“还能惩罚谁呢”,这里的“何”指人物;后例中“其何继之有”指的是“他还有什么继承人”,这里的“何”也指人物。因此,这一时期已经出现“何”作人物疑问代词的现象。

这一时期疑问代词“何”的另一个比较大的变化是,“何”在《诗经》时期可作时间疑问代词,而到了《左传》时期,这一用法逐渐消失。贝罗贝、吴福祥也注意到了这一现象:“上古中期,时间疑问代词的一个重要变化是,见于上古前期的时间疑问代词‘曷(害)’、‘何’趋于消失。”[1]

可见,疑问代词“何”从上古前期发展到后期,新增加了“何”作人物疑问代词的功能,“何”作时间疑问代词的功能则逐渐削弱乃至消失。

《左传》中疑问代词“何”在句中主要用作宾语,有两种情况,一种是用于动词后构成动宾短语,这样的例句有185例。例如:

对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”公从之。(隐公元年)

子国怒之曰:“尔何知?国有大命,而有正卿。童子言焉,将为戮矣。”(襄公八年)

另一种是用于介词后构成介宾短语,这样的例句共有6例。例如:

子良不可,曰:“穆氏宜存,则固愿也。若将亡之,则亦皆亡,去疾何为?”(宣公四年)

何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之。(襄公三十一年)

除了作宾语,《左传》中“何”也常用于定语,这样的例句共有138例。例如:

君子谓:“郑庄公失政刑矣。政以治民,刑以正邪,既无德政,又无威刑,是以及邪。邪而诅之,将何益矣!”(隐公十一年)

晋侯疾,韩宣子逆客,私焉,曰:“寡君寝疾,于今三月矣,并走群望,有加而无瘳。今梦黄熊入于寝门,其何厉鬼也?”(昭公七年)

也可用作补语,这样的例句共有89例。例如:

公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之,无生民心。”(隐公元年)

其以丧服见,是重受吊也。大夫将若之何?(昭公十年)

也可用作状语,这样的例句共有30例。例如:

苟入而贺,何后之有?(僖公二十七年)

谓我敝邑,迩在晋国,譬诸草木,吾臭味也,而何敢差池?(襄公二十二年)

吾子何爱于一环,其以取憎于大国也,盍求而与之?(昭公十六年)

也可用作谓语,这样的例句共有16例。例如:

室老闻之,曰:“乐王鲋言于君无不行,求赦吾子,吾子不许。祁大夫所不能也,而曰‘必由之’,何也?”(襄公二十一年)

庆舍之士谓卢蒲癸曰:“男女辨姓。子不辟宗,何也?”(襄公二十八年)

还可用作主语,这样的例句共有13例。例如:

天子经略,诸侯正封,古之制也。封略之内,何非君土?食土之毛,谁非君臣?(昭公七年)

景王问于苌弘曰:“今兹诸侯,何实吉?何实凶?”(昭公十一年)

公曰:“何谓忠贞?”对曰:“公家之利,知无不为,忠也。送往事居,耦俱无猜。贞也。”(僖公九年)

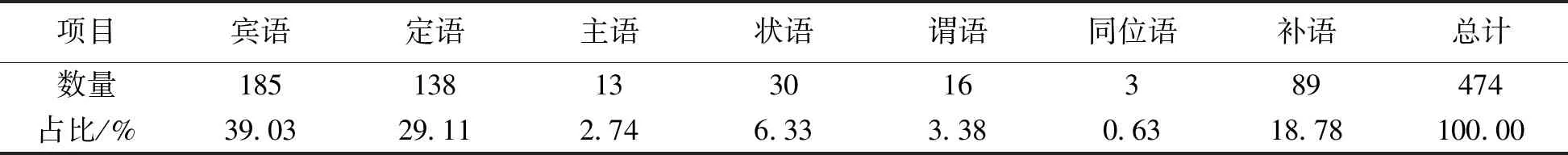

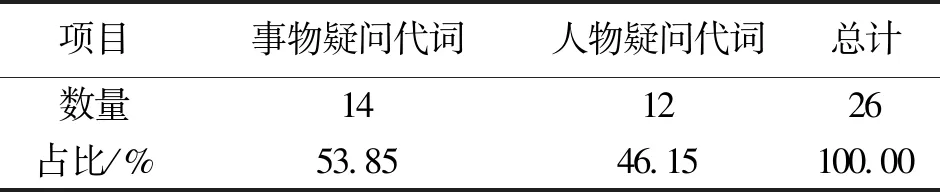

《左传》中“何”的句法功能特点可归纳如表1。

表1 《左传》中“何”的句法功能分布情况

可见,《左传》中“何”主要在句中作宾语、定语和补语。“何”作宾语时多前置于动词之前。在询问功能上,从上古前期发展到中后期,“何”新增加了作人物疑问代词的功能,作时间疑问代词的功能则渐趋消失。这一时期疑问代词“何”可以充当事物、人物、方式情状、原因目的、处所等疑问代词。

(二)“何以”“何为”的句法语义特征

何以

疑问代词“何”加动词“以”构成类词的固定组合“何以”,表疑问。《左传》时期“何以”可作方式情状疑问代词,原因目的疑问代词等。《左传》中“何以”作方式情状疑问代词的例句如:

石子曰:“王觐为可。”曰:“何以得觐?”(隐公四年)

穆叔曰:“伯有无戾于郑,郑必有大咎。敬,民之主也,而弃之,何以承守?郑人不讨,必受其辜,济泽之阿,行潦之苹藻,置诸宗室,季兰尸之,敬也。敬可弃乎?”(襄公二十八年)

前例中“何以得觐”意为“如何才能去朝觐呢”;后例中的“何以承守”意为“如何能继承祖宗保持的家业”。这两个例句中的“何以”均表方式,是方式情状疑问代词。

“何以”作原因目的疑问代词的例句如:

子朱怒,曰:“班爵同,何以黜朱于朝?”(襄公二十六年)

知伯曰:“恶而无勇,何以为子?”对曰:“以能忍耻,庶无害赵宗乎!”(哀公二十七年)

前例“何以黜朱于朝”意为“为什么在朝廷上不用朱”;后例中“何以为子”意为“凭什么成了太子”,两例中的“何以”均作原因目的疑问代词。

“何以”在《左传》中共有105例,具体使用情况有两种:

一是用于“堪之”前面,组成“何以堪之”这一古汉语固定句型,其含义为“怎么能受得了呢”。这样的例句共有4例:

子鱼曰:“祸其在此乎!君欲已甚,其何以堪之?”(僖公二十一年)

辞曰:“国君,文足昭也,武可畏也,则有备物之飨以象其德。荐五味,羞嘉谷,盐虎形,以献其功。吾何以堪之?”(僖公三十年)

谓穆子曰:“子其不得死乎?好善而不能择人。吾闻‘君子务在择人’。吾子为鲁宗卿,而任其大政,不慎举,何以堪之?祸必及子!”(襄公二十九年)

薰隧之盟,女矫君位,而罪三也。有死罪三,何以堪之?不速死,大刑将至。(昭公二年)

二是用于谓语前,这样的例句共有101例。例如:

鍼子曰:“是不为夫妇。诬其祖矣,非礼也,何以能育?”(隐公八年)

以乱平乱,何治之有?无治,何以行礼?(宣公四年)

军吏曰:“获城而弗取,勤民而顿兵,何以事君?”(昭公十五年)

可见,“何以”绝大多数用于谓语前,在句中作状语。

何为

疑问代词“何”加动词“为”构成类词的固定组合“何为”,表疑问。“何为”在《左传》中共出现了32次,其意为“干什么”“为什么”等,可作方式情状疑问代词,也可作原因目的疑问代词。其中有4例单独成句。例如:

叔孙曰:“何为?”曰:“不见,既自见矣。公与之环而佩之矣。”(昭公四年)

何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之。(襄公三十一年)

常用作谓语,这样的例句共有9例。例如:

大子忽辞,人问其故,大子曰:“人各有耦,齐大,非吾耦也。《诗》云:‘自求多福。’在我而已,大国何为?”(桓公六年)

叔孙曰:“豹闻之:‘服美不称,必以恶终。’美车何为?”(襄公二十七年)

也可以用于谓词性成分后作补语,这样的例句共有16例。例如:

子良不可,曰:“穆氏宜存,则固愿也。若将亡之,则亦皆亡,去疾何为?”(宣公四年)

文子谓范文子曰:“德则不竞,寻盟何为?”(成公九年)

也可以用于介词结构后,这样的例句只1例:

右宰谷曰:“子鲜在,何益?多而能亡,于我何为?”(襄公二十六年)

还可以用于谓词性成分前作状语,这样的例句共有2例:

众曰:“何为而可?”对曰:“征缮以辅孺子,诸侯闻之,丧君有君,群臣辑睦,甲兵益多,好我者劝,恶我者惧,庶有益乎!”(僖公十五年)

郑人患晋、楚之故,诸大夫曰:“不从晋,国几亡。楚弱于晋,晋不吾疾也。晋疾,楚将辟之。何为而使晋师致死于我,楚弗敢敌,而后可固与也。”(襄公十一年)

(三)“何故”“何必”的句法语义特征

何故

疑问代词“何”加名词“故”组成类词的固定组合“何故”,询问原因目的,表示“什么缘故”。“何故”仅作原因目的疑问代词,这样的例句共有48例。例如:

对曰:“告之以临民,教之以军旅,不共是惧,何故废乎?且子惧不孝,无惧弗得立,修己而不责人,则免于难。”(闵公二年)

王使让之曰:“夏征舒为不道,弑其君,寡人以诸侯讨而戮之,诸侯、县公皆庆寡人,女独不庆寡人,何故?”(宣公十一年)

成宰公敛处父告孟孙,曰:“季氏戒都车,何故?”(定公八年)

“何故”在句中多用作状语或谓语。

何必

与“何故”有别,“何”与“必”原本分属不同语法层次,从语义层面分析,原似应作“何故必”,“故”可以省略,从而造成“何”与下属的“必”经常连用,促成“必”与同层次其他词语的分离而与分属不同层次的“何”走近,并最终形成类词的固定组合“何必”。“何必”在《左传》中共出现了14次,表反问,属于原因目的类疑问代词,在句中都用作状语。例如:

宋华御事曰:“楚欲弱我也。先为之弱乎,何必使诱我?我实不能,民何罪?”(文公十年)

曰:“欺其君,何必使余?”季孙见之,则言季氏如他日。(襄公二十九年)

苑羊牧之曰:“君过之!乌存以力闻可矣,何必以弑君成名?”遂来奔。(昭公二十三年)

(四)“若何”“可若何”“若之何”的句法语义特征

若何

动词“若”加疑问代词“何”构成类词的固定组合“若何”,表疑问。“若何”是《左传》中使用频率较高的疑问代词,共出现了25例,为方式情状类疑问代词。

“若何”在《左传》中主要用作谓语,这样的例句共有19例。这种用法的“若何”意为“怎么样”。例如:

文嬴请三帅,曰:“彼实构吾二君,寡君若得而食之,不厌,君何辱讨焉!使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?”(僖公三十三年)

妇人曰:“鸟兽犹不失俪,子将若何?”(成公十一年)

公曰:‘虽魋未来,得左师,吾与之田,若何?’君惮告子。(哀公十四年)

其余6例均用于谓语前,作状语,意为“为什么”。例如:

秦人欲战,秦伯谓士会曰:“若何而战?”(文公十二年)

若有,不可诬也。有罪,若何告无?舍大臣而与小臣谋,一罪也。(襄公十四年)

子大叔曰:“若何吊也?其非唯我贺,将天下实贺。”(昭公八年)

可若何

《左传》中还有一种类词组合“可若何”,共有5例,表反问,意为“能怎么办”,即“不能做什么或毫无办法”。“可若何”也为方式情状类疑问代词,在句中作谓语。例如:

对曰:“君实深之,可若何?”公曰:“不孙。”(僖公十五年)

吾有谗子而弗能杀,吾又不死,抑君有命,可若何?(昭公二十一年)

公曰:“善哉!是可若何?”(昭公二十六年)

若之何

“若之何”是《左传》中常出现的固定组合:动词“若”与代词“之”及疑问代词“何”构成双宾语结构,“之”为近宾语,“何”为远宾语。“若之何”在《左传》中共有64例,其中有40例用作谓语。作谓语的“若之何”意谓“拿它怎么办”。例如:

公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之,无生民心。”(隐公元年)

天子不忍小忿以弃郑亲,其若之何?(僖公二十四年)

赵宣子曰:“随会在秦,贾季在狄,难日至矣,若之何?”(文公十三年)

还有24例在句中一般用于谓语前作状语,意谓“凭什么”。例如:

德立,刑行,政成,事时,典从,礼顺,若之何敌之?(宣公十二年)

臣尝为隶于施氏矣,鲁未可取也。上下犹和,众庶犹睦,能事大国,而无天灾,若之何取之?(定公九年)

除此之外,“若”与“何”之间除了可以是不表具体对象的“之”以外,还可以是表示具体对象的名词,从而形成“若……何”这一构式,其构式义为“对……怎么办”。这种“若……何”构式在《左传》中共有20例。例如:

吕甥曰:“君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。将若君何?”(僖公十五年)

我敝邑用不敢保聚,曰:“岂其嗣世九年而弃命废职,其若先君何?”(僖公二十六年)

既败,王使谓之曰:“大夫若入,其若申、息之老何?”(僖公二十八年)

作为“若……何”的反式,《左传》中还出现了“无若……何”这一构式,共有3例,其构式义为“能拿……怎么样”,有强烈的反诘语气:

敝邑以政刑之不修,寇盗充斥,无若诸侯之属辱在寡君者何?(襄公三十一年)

子大叔请毁之,曰:“无若诸侯之宾何!”(昭公十二年)

鱄设诸曰:“王可弑也。母老子弱,是无若我何。”(昭公二十七年)

(五)“如何”“何如”“奈何”的句法语义特征

如何

动词“如”加疑问代词“何”构成类词的固定组合“如何”,表疑问,意谓“怎么样”。“如何”在《左传》中共出现了4例,是典型的方式情状类疑问代词。其中3例用作谓语:

齐侯曰:“岂不谷是为?先君之好是继。与不谷同好,如何?”(僖公四年)

今君闻晋之乱而后作焉。宁将事之,非鼠如何?(襄公二十三年)

晋陈之族呼于国曰:“鄢氏、费氏自以为王,专祸楚国,弱寡王室,蒙王与令尹以自利也。令尹尽信之矣,国将如何?”(昭公二十七年)

有1例在句中用作状语:

明耻教战,求杀敌也,伤未及死,如何勿重?(僖公二十二年)

同“若之何”一样,“如之何”也是一种带双宾语的固定组合:“如”为动词,代词“之”为近宾语,疑问代词“何”为远宾语。 “如之何”在《左传》中仅见1例,作谓语,表疑问,意谓“怎么样”:

藏在周府,可覆视也。吾子欲复文、武之略,而不正其德,将如之何?(定公四年)

《左传》中也出现了“如……何”这种构式,其句法功能与语义特点与“若……何”这一构式完全一样,也仅见1例:

陈文子见崔武子,曰:“将如君何?”武子曰:“吾言于君,君弗听也。以为盟主,而利其难。群臣若急,君于何有?子姑止之。”(襄公二十三年)

何如

“何如”句法语义同“如何”。从现代汉语层面来看,似乎“如何”是常式,“何如”是变式。“何如”似为“如何”的逆序形式。但在《左传》中,“何如”的用例多达24例,远超“如何”的4例。就使用情况而言,“何如”似应为常式,“如何”倒成了变式。这应该是上古时期词序不稳定使然。“何如”是比较典型的方式情状类疑问代词,意谓“怎么样”。例如:

及里克将杀奚齐,先告荀息曰:“三怨将作,秦、晋辅之,子将何如?”(僖公九年)

公曰:“君王何如?”对曰:“非小人之所得知也。”(成公九年)

午言曰:“今也得栾孺子,何如?”对曰:“得主而为之死,犹不死也。”(襄公二十三年)

奈何

同“如何”一样,动词“奈”加疑问代词“何”构成类词的固定组合“奈何”,表疑问,意谓“怎么办”。“奈何”在《左传》中共出现了2次,属方式情状类疑问代词。其中1例表示询问:

“河鱼腹疾奈何?”曰:“目于眢井而拯之。”(宣公十二年)

另1例表示反问:

犹欲耻之,君其亦有备矣。不然,奈何?(昭公五年)

(六)关于“何所”的句法语义特征

何所

疑问代词“何”加名词“所”构成类词的固定组合“何所”,表示对处所的询问,是典型的处所疑问代词。《左传》中这样的例句共5例:

若非侵小,将何所取?武、献以下,兼国多矣,谁得治之?(襄公二十九年)

遂劫南蒯曰:“群臣不忘其君,畏子以及今,三年听命矣。子若弗图,费人不忍其君,将不能畏子矣。子何所不逞欲?请送子。”(昭公十四年)

史皇曰:“安求其事,难而逃之,将何所入?子必死之,初罪必尽说。”(定公四年)

成子出舍于库,闻公犹怒,将出,曰:“何所无君?”(哀公十四年)

援其手,曰:“子则勇矣,将若君何?不见先君乎?君何所不逞欲?且君尝在外矣,岂必不反?当今不可,众怒难犯,休而易间也。”(哀公二十五年)

除了第4例中的“何所无君”中的“何所”作主语外,其他4例中的“何所”均作状语。

(七)含“何”的表疑问固定组合

《左传》中的“何”系疑问代词除了上述讨论的成员外,还有以下一些由“何”引导的表疑问的固定组合。

何有焉

《左传》中共出现了5例,意谓“有什么呢”,均表反问。例如:

既而丧归,焉用之?大夫其何有焉?(僖公十五年)

命无二,古之制也。除君之恶,唯力是视。蒲人、狄人,余何有焉。(僖公二十四年)

于……何有

《左传》中共有2例,均表反问。例如:

左师曰:“女夫也。必亡!女丧而宗室,于人何有?人亦于女何有?《诗》曰:‘宗子维城,毋俾城坏,毋独斯畏。’女其畏哉!”(昭公六年)

……于何有

《左传》中共有4例,均表反问。例如:

魏犨、颠颉怒曰:“劳之不图,报于何有!”(僖公二十八年)

武子曰:“吾言于君,君弗听也。以为盟主,而利其难。群臣若急,君于何有?子姑止之。”(襄公二十三年)

何……于……

《左传》中共有17例,均表反问。例如:

吉若获戾,子将行之,何有于诸游?(昭公元年)

示王,曰:“君有二臣如此,何忧于战?”王怒曰:“大辱国。诘朝,尔射,死艺。”(成公十六年)

何……如之

《左传》中共有6例,意谓“……像这样”,均表反问。例如:

先君桓公命我先人典司宗祏。社稷有主而外其心,其何贰如之?(庄公十四年)

君之卿佐,是谓股肱。股肱或亏,何痛如之?女弗闻而乐,是不聪也。(昭公九年)

何……如是

同“何……如之”,在《左传》中仅见1例:

是夭子蛮,杀御叔,弑灵侯,戮夏南,出孔、仪,丧陈国,何不祥如是?(成公二年)

何……之有

《左传》中共有43例,均表反问。例如:

子舟曰:“当官而行,何强之有?《诗》曰:‘刚亦不吐,柔亦不茹。’‘毋从诡随,以谨罔极。’是亦非辟强也,敢爱死以乱官乎!”(文公九年)

若子之群吏处不辟污,出不逃难,其何患之有?(昭公元年)

何……之……

与“何……之有”同,《左传》中共有15例。例如:

先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为?吾闻之,一日纵敌,数世之患也。谋及子孙,可谓死君乎?”(僖公三十三年)

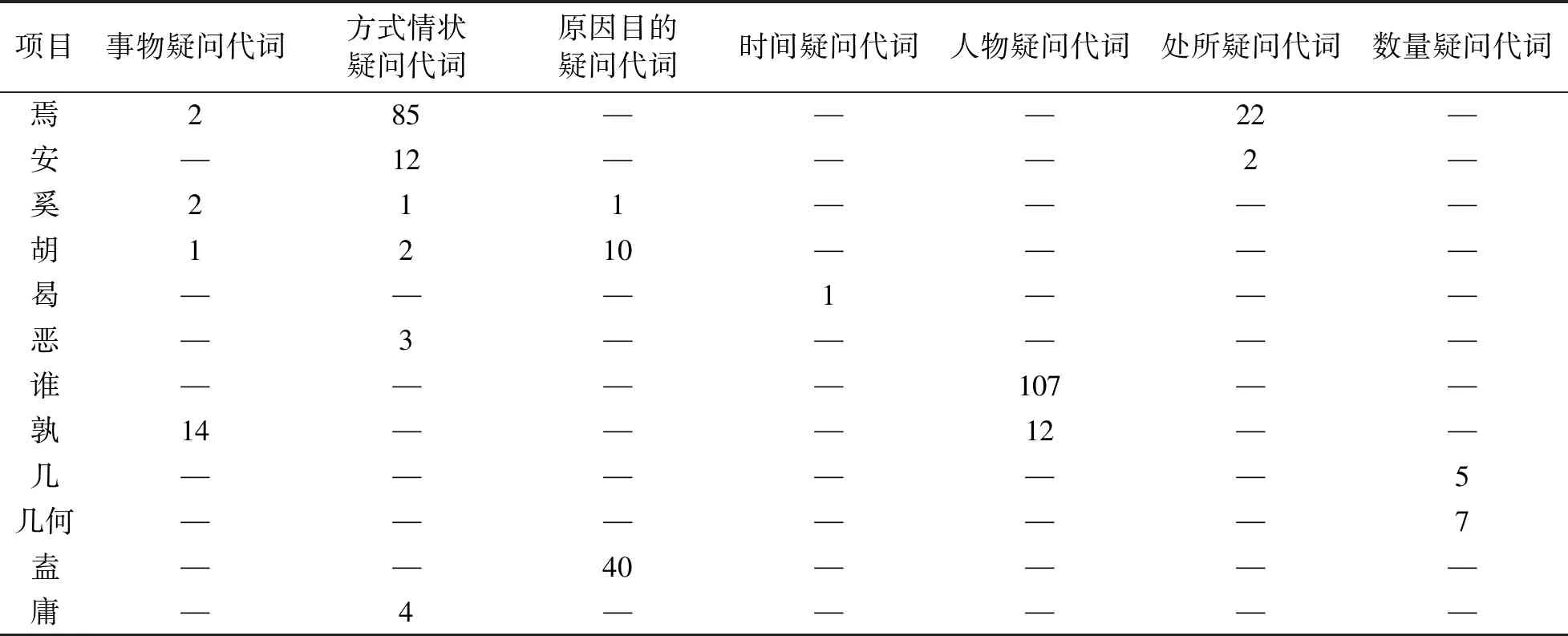

《左传》中主要的“何”系疑问代词组合的句法功能统计情况详见表2。

表2 《左传》中主要“何”系疑问代词组合的

从表2可见,《左传》中的“何”系疑问代词中,“何以”“何故”“何为”“若何”“何如”等较为常见。“何故”“若之何”绝大多数在句中作谓语,“何以”“何所”“何必”等多在句中作状语,“若何”“何如”等多在句中作谓语,“何为”大多数情况下在句中作补语。总体看来,“何”系疑问代词多为谓词性疑问代词,谓词性属性比较明显。

三、《左传》中的其他疑问代词

《左传》中的其他疑问代词指的是“何”系疑问代词以外的其他疑问代词,主要有“焉”“安”“奚”“胡”“曷”“恶”“谁”“孰”“几”“几何”“盍”“庸”等。下面我们逐个加以讨论。

(一)关于“焉”的句法语义特征

《左传》中疑问代词“焉”共出现了109次,可作事物、方式情状、处所疑问代词。其中以作方式情状疑问代词和处所疑问代词为主,作事物疑问代词的情况比较少见,《左传》中仅出现了2例:

范献子谓魏献子曰:“与其戍周,不如城之。天子实云,虽有后事,晋勿与知可也。从王命以纾诸侯,晋国无忧。是之不务,而又焉从事?”(昭公三十二年)

子服景伯曰:“小所以事大,信也。大所以保小,仁也。背大国,不信。伐小国,不仁。民保于城,城保于德,失二德者,危,将焉保?”(哀公七年)

前例中“将焉从事”意谓“从事什么”,后例中“将焉保”意谓“保护什么”,“焉”均为事物疑问代词。

绝大多数“焉”属于方式情状类疑问代词和处所疑问代词。《左传》中的“焉”属于方式情状疑问代词的共有85例。例如:

穆赢日抱大子以啼于朝,曰:“先君何罪?其嗣亦何罪?舍適嗣不立而外求君,将焉置此?”(文公七年)

富辰言于王曰:“请召大叔。《诗》曰:‘协比其邻,昏姻孔云。’吾兄弟之不协,焉能怨诸侯之不睦?”(僖公二十二年)

前例中“将焉置此”意谓“如何安置这个孩子”,后例中“焉能怨诸侯之不睦”意谓“怎么能够埋怨诸侯的不顺服”。“焉”在句中均表方式情状,是方式情状类疑问代词。

《左传》中“焉”也常用于表示处所地点,共有22例。例如:

王曰:“除腹心之疾,而置诸股肱,何益?不谷不有大过,天其夭诸?有罪受罚,又焉移之?”(哀公六年)

对曰:“陷君于败,败而不死,又使失刑,非人臣也。臣而不臣,行将焉入?”(僖公十五年)

例中的“焉”均表示移到、进入的地点,因此,“焉”均为处所疑问代词。

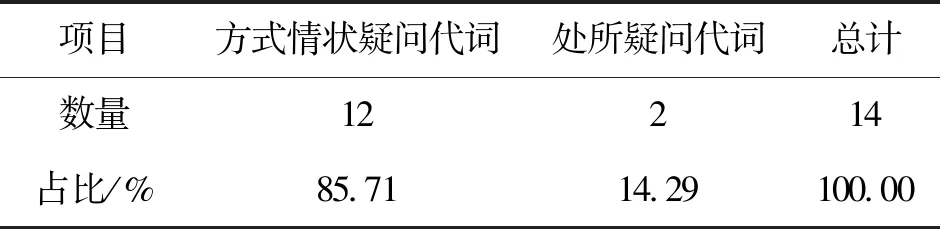

《左传》中“焉”的询问功能用法统计情况见表3。

表3 《左传》中“焉”的询问功能用法分布情况

可见,《左传》时期“焉”绝大多数均作方式情状疑问代词,也常作处所疑问代词,作事物疑问代词的情况不常见。

在句法功能上,《左传》中“焉”在句中主要用作状语,用于谓语中心词之前,表示“怎么、哪里”之意,共有89例。例如:

栾书将载晋侯,鍼曰:“书退!国有大任,焉得专之?且侵官,冒也;失官,慢也;离局,奸也。有三罪焉,不可犯也。”(成公十六年)

晋士伯曰:“自践土以来,宋何役之不会,而何盟之不同?曰‘同恤王室’,子焉得辟之?子奉君命,以会大事,而宋背盟,无乃不可乎?”(昭公二十五年)

也常用于动宾结构中作宾语,这种情况下宾语需要前置于动词前,共有20例。例如:

曰:“吾与杀吾父,行将焉入?”(襄公二十二年)

公孙段赋《桑扈》,赵孟曰:“‘匪交匪敖’,福将焉往?若保是言也,欲辞福禄,得乎?”(襄公二十七年)

(二)关于“安”“奚”“胡”“曷”“恶”的句法语义特征

《左传》中“安”“奚”“胡”“曷”“恶”的用例均相对较少,而且句法语义特征也比较相近,我们放在一起讨论。

安

《左传》中疑问代词“安”共出现了14次。与“焉”一样,“安”在这一时期可作事物疑问代词,方式情状疑问代词,处所疑问代词等。《左传》中没有出现“安”作事物疑问代词的用例,但我们在《庄子》中发现有这样的例句:

无所可用,安所困苦哉?(《庄子·逍遥游》)

《左传》中仅有“安”作方式情状疑问代词和处所疑问代词的用例。其中绝大多数为方式情状类疑问代词,共有12例。例如:

若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之?弗去何为?(襄公十四年)

必莫之与也,安能害我?(襄公二十七年)

若帝乙之元子归妹,而有吉禄,我安得吉焉?(哀公九年)

这些例句中的“安”全部用于询问事理,在句中作状语。贝罗贝、吴福祥指出了这类单音节疑问代词产生的途径:“由处所疑问代词演变而来,如‘安’、‘焉’、‘恶’,这类代词可以同时用作原因目的疑问代词和处所疑问代词。”[1]《左传》中还有两例“安”明显为处所疑问代词:

曰:“君死,安归?君民者,岂以陵民?社稷是主。臣君者,岂为其口实,社稷是养。故君为社稷死,则死之;为社稷亡,则亡之。若为己死而为己亡,非其私昵,谁敢任之?且人有君而弑之,吾焉得死之,而焉得亡之?将庸何归?”(襄公二十五年)

虢射曰:“皮之不存,毛将安傅?”庆郑曰:“弃信背邻,患孰恤之?无信患作,失授必毙,是则然矣。”(僖公十四年)

前例中的“安归”即“归安”,“安”表示地点;后例中的“毛将安傅”正即“毛将傅安”,“安”也是表地点。这两例中的“安”均为处所疑问代词。

《左传》中“安”的询问功能用法统计情况见表4。

表4 《左传》中“安”的询问功能用法分布情况

可见,《左传》时期“安”主要作方式情状疑问代词,还有部分为处所疑问代词。

在句法功能上,《左传》中“安”主要在句中作状语,这样的例句共有12例。例如:

今我使二国暴骨,暴矣;观兵以威诸侯,兵不戢矣。暴而不戢,安能保大?(宣公十二年)

一日之行,所欲必成,玩好必从。珍异是聚,观乐是务,视民如仇,而用之日新。夫先自败也已。安能败我?(哀公元年)

也可用于动宾结构中作宾语,这样的例句只有2例,即前文“安”为处所疑问代词的两例。

奚

《左传》中疑问代词“奚”共出现了4次。这一时期“奚”可作事物、方式情状、原因目的类疑问代词。《左传》中“奚”作事物疑问代词的有2例:

楚子问之,对曰:“吾一妇人而事二夫,纵弗能死,其又奚言?”(庄公十四年)

齐侯田于莒,卢蒲弊见,泣且请曰:“余发如此种种,余奚能为?”(昭公三年)

“奚”作方式情状疑问代词的仅1例:

费曰:“我奚御哉?”袒而示之背,信之。(庄公八年)

“奚”作原因目的疑问代词的例句也只1例:

子大叔曰:“国,皆其国也。奚独赂焉?”子产曰:“无欲实难。皆得其欲,以从其事,而要其成,非我有成,其在人乎?何爱于邑?邑将焉往?”(襄公三十年)

在句法功能上,《左传》中“奚”主要作状语和宾语。其中“奚”为方式情状、原因目的类疑问代词时均作状语,为事物类疑问代词时均作宾语。“奚”作宾语时均位于动词之前。例见前文。

胡

《左传》中疑问代词“胡”共出现了13次。这一时期“胡”可作事物疑问代词、方式情状疑问代词和原因目的疑问代词,《左传》中“胡”绝大多数作原因目的疑问代词,这样的例句有10例,例如:

今有司曰:“女胡执人于王宫?”(昭公七年)

叶公亦至,及北门,或遇之,曰:“君胡不胄?国人望君如望慈父母焉。盗贼之矢若伤君,是绝民望也。若之何不胄?” (哀公十六年)

以上例句中“胡”均表原因,为原因目的类疑问代词。

“胡”作方式情状类疑问代词的情况有2例:

其母曰:“人尽夫也,父一而已,胡可比也?”(桓公十五年)

对曰:“不可。六物不同,民心不一,事序不类,官职不则,同始异终,胡可常也?《诗》曰:‘或燕燕居息,或憔悴事国。’其异终也如是。”(昭公七年)

这两个例句中的“胡”均表示一种情状,为方式情状类疑问代词。

“胡”作事物疑问代词的例句仅见1例:

服以远之,时以閟之,尨凉冬杀,金寒玦离,胡可恃也?(闵公二年)

“胡可恃也”意谓“可以依靠什么呢”,这里的“胡”为事物类疑问代词。

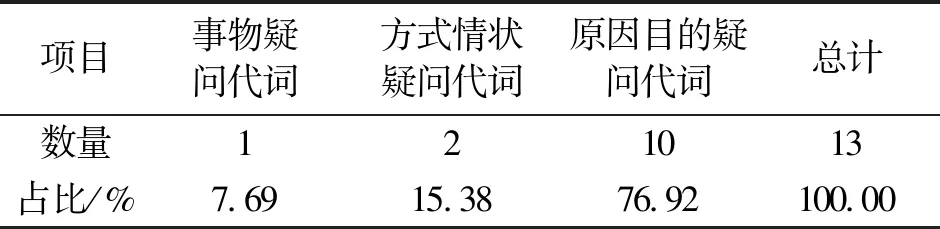

《左传》中“胡”的询问功能用法统计情况见表5。

表5 《左传》中“胡”的询问功能用法分布情况

可见,《左传》中“胡”主要用于作原因目的疑问代词,也有偶尔几例作方式情状疑问代词和事物疑问代词。

在句法功能上,“胡”在《左传》中只作状语,前文列举的“胡”的所有用例中,“胡”均作状语。

曷

“曷”在《左传》时期既可作事物疑问代词,也可作方式情状疑问代词,还可作原因目的疑问代词和时间疑问代词,但《左传》中疑问代词“曷”仅出现了1次,且“曷”作时间疑问代词,在句中用作状语:

后子见赵孟。赵孟曰:“吾子其曷归?”对曰:“鍼惧选于寡君,是以在此,将待嗣君。”(昭公元年)

事实上,“曷”也可作事物疑问代词。例如:

力术止,义术行。曷谓也?曰:秦之谓也。(《荀子·强国》)

也可作方式情状疑问代词。例如:

彼固曷足称乎大君子之门哉?(《荀子·仲尼》)

还可作原因目的疑问代词。例如:

然则有贵尧禹,曷贵君子哉?(《荀子·性恶》)

恶

“恶”在这一时期可以作事物疑问代词、方式情状疑问代词和处所疑问代词。《左传》中疑问代词“恶”共出现了3次,且均为方式情状疑问代词,在句中均作状语:

不可,曰:“弃父之命,恶用子矣!有无父之国则可也。”(桓公十六年)

曰:“宗不余辟,余独焉辟之?赋诗断章,余取所求焉,恶识宗?”(襄公二十八年)

平子曰:“尔幼,恶识国?”(昭公十六年)

“恶”也可作事物疑问代词,例如:

既以成矣,曰:“吾将恶许用之?”(《墨子·非乐上》)

也可用作处所疑问代词(2)贝罗贝、吴福祥在《上古汉语疑问代词的发展与演变》一文中提到了上古中期“恶”用作处所疑问代词的情况:“‘恶'’这个时期文献里出现最多的处所疑问代词。不过‘恶’的用法跟‘何’、‘奚’有所不同,通常要由介词‘乎’引导才能跟动词相联系。只有当述语动词是'在/至'时才不受此限。”。例如:

居恶在?仁是也。路恶在?义是也。(《孟子·尽心上》)

(三)关于“谁”“孰”的句法语义特征

谁

“谁”是比较典型的人物疑问代词,不作其他疑问代词。《左传》中疑问代词“谁”共出现了135次,在句中主要作主语,这样的例句共有107例。例如:

左师曰:“谁为君夫人?余胡弗知?”圉人归,以告夫人。(襄公二十六年)

乃遍以璧见于群望,曰:“当璧而拜者,神所立也,谁敢违之?”(昭公十三年)

其中有作主谓谓语的主语,这样的例句共有6例。例如:

公曰:“不能其大夫至于君祖母以及国人,诸侯谁纳我?且既为人君,而又为人臣,不如死。”(文公十六年)

赵简子曰:“群臣谁敢盟卫君者?”涉佗、成何曰:“我能盟之。”(定公八年)

也常作宾语,有两种情形:一种情形是位于动词前,这样的例句共有16例。例如:

退而赋曰:“狐裘尨茸,一国三公,吾谁适从?”及难,公使寺人披伐蒲。(僖公五年)

木门大夫劝之仕,不可,曰:“仕而废其事,罪也。从之,昭吾所以出也。将谁愬乎?吾不可以立于人之朝矣。”(襄公二十七年)

另一种情形是位于介词前,这样的例句仅见1例:

辰曰:“是我迋吾兄也。吾以国人出,君谁与处?”(定公十年)

也可以作定语,这样的例句共有7例。例如:

献子曰:“社稷五祀,谁氏之五官也?”(昭公二十九年)

其臣差车鲍点曰:“此谁之命也?”陈子曰:“受命于鲍子。”(哀公六年)

还可以用作谓语,这样的例句共有4例。例如:

对曰:“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”(宣公二年)

晋侯观于军府,见钟仪,问之曰:“南冠而絷者,谁也?”(成公九年)

孰

与“谁”一样,“孰”也是较为典型的人物类疑问代词。但不同的是,一方面“谁”在上古前期就已出现,“孰”出现的时间则相对较晚,到上古中期才开始出现,因此,可以说“孰”是《左传》时期新出现的表人物的疑问代词;另一方面,“谁”只能作人物类疑问代词,“孰”还可以作事物类疑问代词。

《左传》中疑问代词“孰”共出现了26次,其中为人物疑问代词的共有12例。例如:

酆舒问于贾季曰:“赵衰、赵盾孰贤?”(文公七年)

郜鼎在庙,章孰甚焉?(桓公二年)

“孰”为事物疑问代词的共有14例。例如:

夫司寇行戮,君为之不举,而况敢乐祸乎!奸王之位,祸孰大焉?(庄公二十年)

司城子罕曰:“同罪异罚,非刑也。专戮于朝,罪孰大焉!”(襄公六年)

《左传》中“孰”的询问功能用法统计情况见表6。

表6 《左传》中“孰”的询问功能用法分布情况

可见,这一时期“孰”作事物疑问代词和人物疑问代词的比重基本上是持平的,且无论是事物疑问代词还是人物疑问代词,“孰”都处于选择疑问句中。

句法功能上,《左传》中“孰”在句中都用作主语,具体可分为三种情况:

一是用于表示最高级的比较句中,这样的例句共有15例。例如:

战克而王飨,吉孰大焉,且是卦也,天为泽以当日,天子降心以逆公,不亦可乎?(僖公二十五年)

二是用于一般疑问句中,这样的例句共有7例。例如:

莒子曰:“辟陋在夷,其孰以我为虞?”(成公八年)

于是羊舌职死矣,晋侯曰:“孰可以代之?”(襄公三年)

三是用于选择疑问句中,共有4例。例如:

雍姬知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”(桓公十五年)

(四)关于“几”“几何”的句法语义特征

几

上古前期仅有“几何”这一个数量疑问代词,到了《左传》时期,新的数量疑问代词“几”开始出现,“几”只能作数量疑问代词。《左传》中疑问代词“几”共出现了3次,在句中作宾语和定语:

对曰:“吾以靖国也。夫有大功而无贵仕,其人能靖者与有几?”(僖公二十三年)

古人有言曰:‘畏首畏尾,身其余几。’(文公十七年)

子荡射子罕之门,曰:“几日而不我从!”子罕善之如初。(襄公六年)

几何

“几何”早在《诗经》时期就已出现,只能作数量疑问代词。疑问代词“几何”在《左传》中共出现了7例,意谓“多少”,在句中均作谓语。例如:

孝伯曰:“人生几何?谁能无偷?朝不及夕,将安用树?”(襄公三十一年)

对曰:“其与几何?无礼而好陵人,怙富而卑其上,弗能久矣。”(昭公元年)

(五)关于“盍”“庸”的句法语义特征

盍

“盍”是这一时期新出现的疑问代词,且只能作原因目的疑问代词,但与别的原因目的疑问代词不同的是,“盍”一般表“为什么不”,相当于“何+不”。《左传》中疑问代词“盍”共出现了40次,在句中均作状语。例如:

莫敖曰:“盍请济师于王?”对曰:“师克在和,不在众。商、周之不敌,君之所闻也。成军以出,又何济焉?”(桓公十一年)

子重复谓子反曰:“初陨师徒者,而亦闻之矣!盍图之?”(成公十六年)

无极曰:“奢之子材,若在吴,必忧楚国,盍以免其父召之?彼仁,必来。不然,将为患。”(昭公二十年)

庸

“庸”是一个被学界忽视的疑问代词,事实上,“庸”在上古时期也可用作疑问代词。

《汉语大字典》提到了“庸”的代词用法:“代词。表示疑问,相当于‘何’、‘哪’。”[2]《汉字源流字典》也列出了“庸”作疑问代词的义项:“借用作疑问代词,表示‘哪’。”[3]《汉语大词典》列出了“庸可”的义项:“同‘庸何’。《晏子春秋外篇上二》:‘自是观之,茀又将出。天之变,彗星之出,庸可悲乎?’王念孙《读书杂志·晏子春秋二》:‘可读曰何。何、可古字通。’‘庸’亦‘何’也。”[4]可是在对“庸”的义项设定时并没有提到“庸”的代词用法,且将“晋其庸可冀乎?”作为“庸”作副词的例证,很显然前后是矛盾的。我们认为“庸可”中的“庸”也是疑问代词。《左传》中“庸”全部和“可”组合后出现,且全部用于作方式情状疑问代词,这样的例句共出现了4次,在句中都用作状语:

是岁,晋又饥,秦伯又饩之粟,曰:“吾怨其君而矜其民。且吾闻唐叔之封也,箕子曰:‘其后必大。’晋其庸可冀乎!姑树德焉以待能者。”(僖公十五年)

王曰:“其君能下人,必能信用其民矣,庸可几乎?”(宣公十二年)

季武子曰:“晋未可媮也。有赵孟以为大夫,有伯瑕以为佐,有史赵、师旷而咨度焉,有叔向、女齐以师保其君。其朝多君子,其庸可媮乎?勉事之而后可。”(襄公三十年)

牛虽瘠,偾于豚上,其畏不死?南蒯、子仲之忧,其庸可弃乎?(昭公十三年)

此外,“庸”还常与疑问代词“何”连用。(3)王引之在《经义述闻春秋左传》中指出:“‘庸’亦何也。”杨伯峻注:“‘庸何’,同义词连用。”可见,这里“庸”和“何”的语义相同,属于代词的同义连用现象。“庸何”在《左传》中共出现了3次,语义相当于“何”,其中有2例在句中用作定语:

职怒。曰:“人夺女妻而不怒,一抶女庸何伤!”(文公十八年)

阜曰:“数月于外,一旦于是,庸何伤?贾而欲赢,而恶嚣乎?”(昭公元年)

还有1例用于动宾结构中作宾语:

且人有君而弑之,吾焉得死之,而焉得亡之?将庸何归?(襄公二十五年)

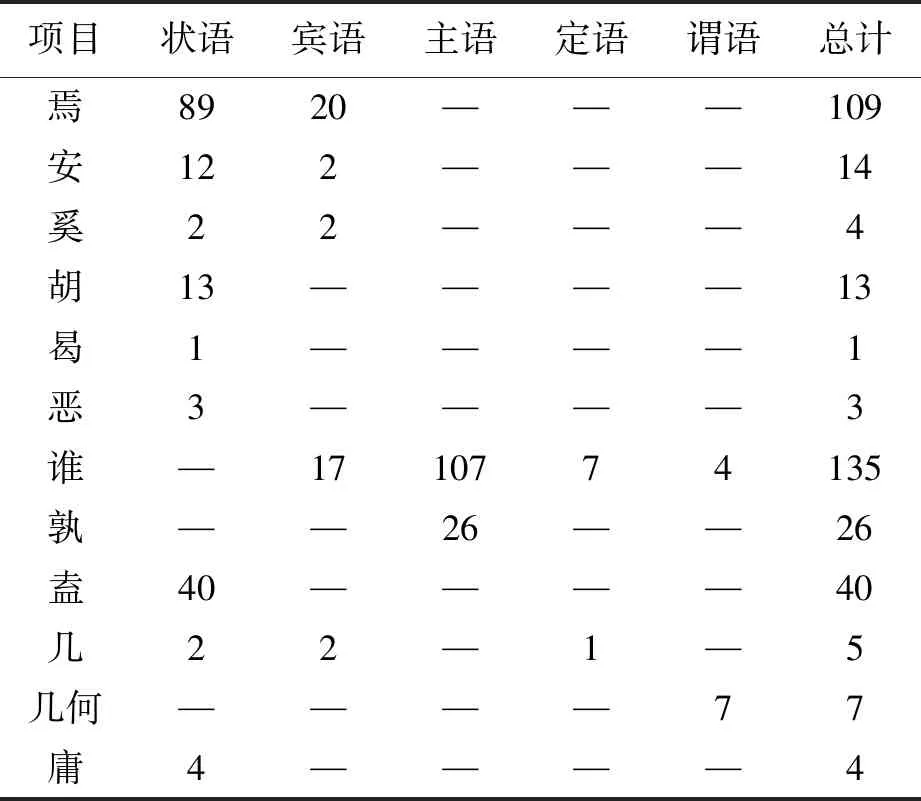

《左传》中“何”系疑问代词以外的其他类疑问代词的句法功能统计情况见表7。

《左传》中其他类疑问代词的询问功能统计情况见表8。

可见,在句法功能上,《左传》的其他类疑问代词中,“焉”“谁”的出现频率最高。“焉”“安”“胡”“恶”“盍”“几”“庸”等疑问代词绝大多数在句中作状语,“奚”“几”等多在句中作宾语,“谁”“孰”两个疑问代词绝大多数作主语,“几何”则均在句中作谓语。在询问功能上,“焉”“安”“庸”“恶”等疑问代词主要作方式情状疑问代词,“胡”“盍”等疑问代词主要作原因目的疑问代词,“谁”“孰”等疑问代词主要作人物疑问代词,“几”“几何”主要作数量疑问代词,《左传》中仅有“曷”可以作时间疑问代词。

表7 《左传》中其他类疑问代词的句法功能分布情况

表8 《左传》中其他类疑问代词的句法功能分布情况

四、结论

《左传》中的疑问代词主要有“何”系疑问代词及“焉”“安”“奚”“胡”“曷”“恶”“谁”“孰”“几”“几何”“盍”“庸”等。

这一时期疑问代词“何”可以充当事物、人物、方式情状、原因目的、处所等疑问代词。从上古前期发展到后期,“何”作人物疑问代词的功能是新增加的,而“何”作时间疑问代词的功能则趋于消失。就其句法功能而言,《左传》中疑问代词“何”在句中主要用作宾语,也常用作定语。“何”系疑问代词中,“何以”“何故”“何为”“若何”“何如”等较为常见。“何以”“何为”既可作方式情状疑问代词,又可作原因目的疑问代词,除此之外,其他疑问代词的语义属性较为单一。“何所”是典型的处所疑问代词,“何故”“何必”仅作原因目的疑问代词,“若何”“可若何”“如何”“何如”“奈何”等仅作方式情状疑问代词。在句法功能上,“何故”“若之何”绝大多数在句中作谓语和状语,“何以”“何所”“何必”等多在句中作状语,“若何”“何为”“何如”等多在句中作谓语,“何为”大多数情况下在句中作补语。总体看来,“何”系疑问代词多为谓词性疑问代词,谓词性属性比较明显。

《左传》的其他类疑问代词中,“焉”“谁”的出现频率最高。在询问功能上,“焉”“安”“庸”“恶”等疑问代词主要作方式情状疑问代词,“胡”“盍”等疑问代词主要作原因目的疑问代词,“谁”“孰”等疑问代词主要作人物疑问代词,“几”“几何”主要作数量疑问代词,《左传》中仅有“曷”可以作时间疑问代词。在句法功能上,“焉”“安”“胡”“恶”“盍”“几”“庸”等疑问代词绝大多数在句中作状语,“奚”“几”等多在句中作宾语,“谁”“孰”两个疑问代词绝大多数作主语,“几何”则均作谓语。