高校毕业生就业行业结构“三性”研究

2019-11-21马永霞马立红薛晗

马永霞 马立红 薛晗

摘 要:本文以行业吸纳能力为切入点,通过计算行业的就业弹性、就业结构偏离度和协调系数等方法,分析高校毕业生就业行业结构的“三性”,即空间性、异质性和适应性。结果表明:新兴服务业吸纳毕业生的空间较大,传统服务业和科教文卫行业吸纳毕业生的空间有限;高校毕业生行业分布差异性较大;行业分布与行业结构之间整体趋于平衡与协调。政府、高校和学生从各自角度采取相应的措施来推动毕业生就业行业结构适应并引领经济的发展。

关键词:就业行业结构;空间性;异质性;适应性

一、引言

高校毕业生就业结构,主要是指高校毕业生的就业分布,体现为按照一定的方式配置在不同部门、行业、地区间的毕业生数量比例关系。高校毕业生的就业结构也可分为就业的产业结构、就业的行业结构、就业的区域结构以及就业的城乡结构等。[1]本文主要指高校毕业生就业的行业结构。

就业结构与产业结构关系的研究成果非常丰富。美国人口调查的数据表明美国竞争性行业结构与地区制造业就业的变化,不同职业收入不平等的表现和原因。[2]越南、马来西亚等亚洲国家的就业结构和产业结构在1995-2013年间处于不平衡的状态。[3]欧洲劳动力市场呈现出高知识化的趋势,摩尔多瓦的行业就业结构和学历层次结构与社会发展不适应。[4]我国大学生就业产业、行业结构失衡,大学生就业的产业结构存在严重的不平衡现象,集中分布在第二和第三产业,并且第三产业呈逐年上升趋势,而第一产业只有极少数。从大学生就业的行业看,教育、公共管理、社会组织、卫生、社会保障是吸纳毕业生最多的行业,农、林、牧、渔等行业的大学生所占比例最低。[5]《北京统计年鉴》相关数据表明第三产业是吸纳劳动力就业、推动北京地区经济发展的主导产业,第三产业结构偏离度趋于平衡,其吸纳劳动力的能力在逐渐减弱。[6]

综上,大部分学者从宏观的角度分析三次产业结构对就业结构的影响,而细化到三次产业内部各行业的变化对大学生就业结构影响的研究则较少。本文依据2014-2018年的《北京统计年鉴》和《北京高校毕业生就业质量报告》相关数据分析北京高校毕业生就业行业结构的特点及其与北京市行业发展的适应性。

二、高校毕业生就业行业结构的空间性

采用“就业弹性”来反映就业与经济增长之间的关系是学界通用做法。就业弹性是指经济增长每变化1个百分点所对应的就业数量变化的百分比,即就业人数增长率/经济(GDP)增长率,强调经济增长对就业人员的吸纳能力。

(一)就业行业结构的空间测量

采用就业弹性分析北京市各行业对劳动力的就业吸纳能力,行业的就业弹性系数为各行业就业人数增长率与地区生产总值增长率的比值。就业弹性为正数时,弹性系数越大说明经济增长对就业的吸纳能力越强。就业弹性为负数时,经济增长对就业的作用有两种情况,第一种情况,经济为正增长就业为负增长,则经济对就业产生“擠出”效应,就业弹性的绝对值越大,对就业的“挤出”效应越大;第二种情况,经济为负增长就业为正增长,表明经济对就业产生了“吸入”效应,就业弹性的绝对值越大,对就业的吸纳空间越大。[7]就业弹性为零时,不具备吸纳劳动力的能力,经济增长对就业没有拉动效应。

(二)就业行业结构的空间特征

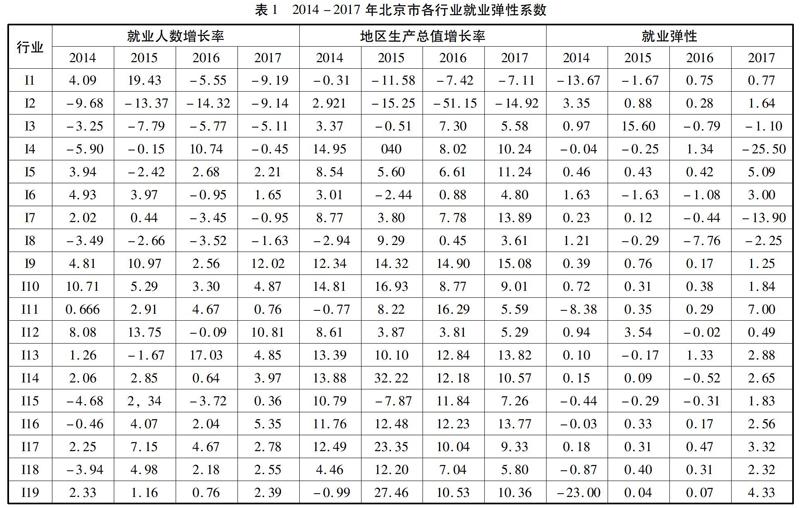

《北京统计年鉴》采用国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),依据《北京统计年鉴》(2014-2018年)中的相关数据,因为2018年《北京统计年鉴》中的相关数据截止到2017年,因此,最后计算出的北京市各行业的就业弹性系数是从2014年到2017年(详见表1)。如表1所示,北京各行业吸纳毕业生的空间不同,多个行业存在不同程度的挤出效应,第三产业的行业吸纳空间较大,带动整体就业数量的增加。北京市行业发展呈现了高知识、高技能、高创新能力的特征,新兴服务业已经成为北京市行业发展的中坚力量。用字母替代行业,如I1为农林牧渔,I2为采矿业,I3为制造业,I4为电力、热力、燃气及水生产和供应业,I5为建筑业,I6为批发零售业,I7为交通运输、仓储和邮政业,I8为住宿和餐饮业,I9为信息传输、软件和信息技术服务业,I10为金融业,I11为房地产业,I12为租赁和商务服务业,I13为科学研究和技术服务业,I14为水利、环境和公共设施管理业,I15为居民服务、修理和其他服务业,I16为教育,I17为卫生和社会工作,I18为文化、体育和娱乐业,I19为公共管理、社会保障和社会组织。

1.非“高精尖”行业对高校毕业生的吸纳空间有限

非“高精尖”行业对知识和技能要求较低,其行业吸纳高校毕业生的空间减少。农林牧渔行业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发零售业、居民服务、修理和其他服务业等行业的就业弹性较小或为负值,结构性矛盾比较突出,说明这些行业对劳动力的吸纳能力逐渐呈现了饱和状态。此外,由于北京加快推进“四个中心”功能定位和非首都功能疏解,对不符合首都功能定位的市场和小型商贸服务企业进行集中清理整顿,因此非“高精尖”行业的批发零售业、居民服务业、修理和其他服务业等行业的发展受到了政策的影响和限制,吸纳高校毕业生的空间越来越小。

2.与“高精尖”联系密切的行业对高校毕业生具有一定吸纳空间

制造业、建筑业和房地产业与“高精尖”行业联系密切,其对高校毕业生的吸纳潜力不容忽视。制造业近三年的就业劳动力的数量在逐渐减少,经济增长率也在逐年降低,说明一般制造业的发展对劳动力的需求并不旺盛。建筑业近三年的就业弹性系数尽管略有逐年降低的趋势,但是整体来说系数较高,且均为正数, 说明建筑业对劳动力的就业吸纳有较大的空间。房地产行业的就业弹性波动较大,但弹性系数的主要趋势为正值,且房地产行业的发展与建筑业、金融业等行业的发展联系密切,也关系到相关行业的就业,房地产行业由于其发展受到北京市严格实行调控政策,使其增长速度较低,对劳动力的吸纳空间有限。《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015)》中涉及到制造业、建筑业、批发和零售业,有关部门推算有半数以上(总数三百万以上)的从业人员表示若单位外迁将留京就业,这种规模的产业间流动规律难以预测,将会对北京市行业发展产生新的影响。[8]北京市第二产业中相关行业总体就业吸纳能力趋于饱和,但其中制造业和建筑业的发展虽然受到北京非首都功能疏解和“四个中心”城市功能新定位政策的影响,但其就业弹性系数较高,具有一定的吸纳空间,未来发展具有一定的不确定性。

3.“高精尖”行业对高校毕业生的吸纳空间较大

“高精尖”行业中的信息服务业和科技服务业等增速较快,继续引领北京服务业的发展,其吸纳高校毕业生的空间较大,需要大量的具备较高知识含量的科技人才。当前,人类社会正在进入新技术驱动下的第四次工业革命阶段,研究发现,技术进步会对企业就业吸纳产生深刻影响。首先,信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业、教育行业的就业弹性系数主要为正值且系数较大,为毕业生提供更多的就业机会。其次,租赁和商务服务业的就业弹性系数较高,吸纳劳动力的能力较强。最后,卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业等行业是可持续发展的行业,符合北京文化中心的功能定位,符合了新时代人民对未来美好生活向往的需求,对毕业生吸纳空间较大。

三、高校毕业生就业行业结构的异质性

随着高等教育进入内涵式发展阶段,北京高校毕业生的数量从2014年的223450人增加到2018年的231394人,增幅仅为3.55%,年均增幅0.71%。《北京地区高校毕业生就业质量报告(2015-2018年)》数据统计共有320800毕业生在北京就业,这些毕业生行业流向如何?体现了怎样的特征与差异?

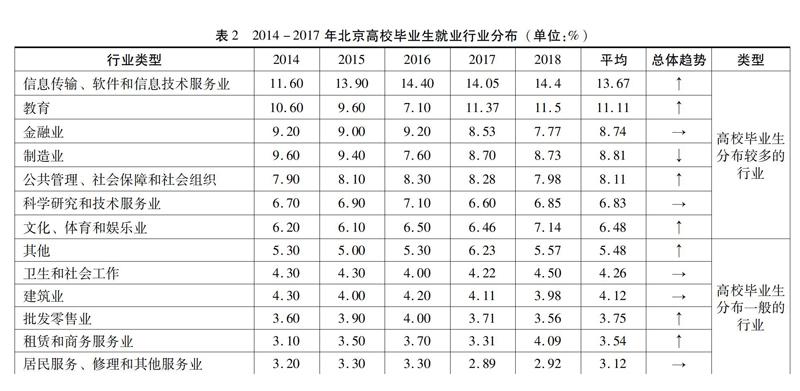

(一)高校毕业生就业行业分布总量异质性

通过北京各行业每年新吸纳的高校毕业生就业人数的增量指标衡量毕业生就业行业分布总量,即北京高校毕业生中在北京就业的人数占同年北京高校毕业生就业总人数的比重。根据《北京地区高校毕业生就业质量报告(2014-2018年)》中行业分布百分比的数据计算和划分行业类型,结果见表2。

如表2所示, 2014-2018年间,北京高校毕业生的行业分布主要集中在第三产业和部分第二产业的行业,第一产业的比例较低。本文将20个行业根据毕业生行业分布的比例,分为三类:“高校毕业生分布较多的行业”,即畢业生行业分布比例6%以上;“高校毕业生分布一般的行业”,即毕业生行业分布比例为3%~6%(含) 的行业;“高校毕业生分布较少的行业”,高校毕业生分布比例为3%以下的行业。毕业生就业行业结构的变化主要体现在以下三个方面。

1.“高校毕业生分布较多的行业”毕业生占比呈上升趋势

第一,知识密集型产业受到北京毕业生的青睐,且占比总体呈上升趋势。信息传输、软件和信息技术服务业为北京高校毕业生占比最高的行业,连续四年均为毕业生分布最多的行业。教育、公共管理类行业、文化体育和娱乐业中高校毕业的占比稳中有升。金融业虽为高校毕业生占比第三的行业,但总的趋势为稳中有降,这与北京不再是经济中心的新功能定位有一定的关联。第二,劳动密集型的制造行业中高校毕业生占比为第四,且比例呈现出稳中有降的趋势,这与北京市的“高精尖”的产业结构发展有关,北京市在产业结构调整的过程中要发展的是现代制造业,低端制造业将会受到限制并有序疏解。因此,现代制造业的发展依然可以成为高校毕业生未来的行业选择。

2.“高校毕业生分布一般的行业”毕业生占比稳中有升

“高校毕业生分布一般的行业”中多数为生活性服务行业,此类行业中高校毕业生比例呈现出比较稳定的趋势。建筑业、卫生和社会工作行业中毕业生的比例保持在4%左右;居民服务、修理和其他服务业中毕业生四年间占比基本稳定保持在3%左右,批发零售业、租赁和商务服务业以及其他行业中毕业生的比例增幅约为0.2%。2015年7月,市政府印发了《北京市提高生活性服务业品质行动计划》,提出加快推进本市生活性服务业规范化、连锁化、便利化、品牌化、特色化发展,需要提升生活性服务业的质量,进而促进毕业生就业能力的提升。

3.“高校毕业生分布较少的行业”毕业生占比稳中有降

“高校毕业生分布较少的行业”主要为农林牧渔、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业以及水利、环境和公共设施管理业,上述行业跨越了第一产业、第二产业和第三产业中的低端服务业。此外,军队和国际组织由于行业的特殊性和专业性促使选择这两个行业的毕业生较少。2014-2017年“高校毕业生分布较少的行业”毕业生占比比较稳定,部分行业的比例在逐渐降低,一方面因为“高校毕业生分布较少的行业”并未体现出高知识、高技能化的特点;另一方面,这些行业不是北京市重点发展的行业,为非高精尖“高精尖”行业,其行业发展空间有限,吸纳劳动力的空间也较小。

(二)高校毕业生就业行业分布效率异质性

高校毕业生就业行业分布(吸纳)效率是指各行业中新增高校毕业生的数量占各行业所有从业人员的比重。根据2014-2018年北京高校毕业就业行业分布比例大于2%的行业进行高校毕业生就业行业占比效率的分析,即共选取信息传输、软件和信息技术服务业等14个行业。北京各行业高校毕业生人数通过《北京地区高校毕业生就业质量报告》中在京就业的北京生源数、在京就业的京外生源数、就业行业的比例(默认就业行业比例与在京就业行业比例相同)等相关数据,计算出每年在京就业的高校毕业生总数×各行业中毕业生所占百分比。北京各行业从业人员总数采用《北京统计年鉴》中城镇单位在岗职工年末人数,最后根据公式(1)计算出北京高校毕业生就业行业分布效率。2018年《北京统计年鉴》中只统计到2017年城镇单位在岗职工年末人数,因此,最后统计的是2014年到2017年的北京高校毕业生就业行业吸纳效率(详见表3)。

如表3所示,2014-2017年间北京高校毕业生就业的各个行业的吸纳效率呈现出不同的特点。首先,高校毕业生吸纳效率最高的行业为居民服务、修理和其他服务业,三年中的平均吸纳效率为4.37%,且吸纳效率成上升趋势,该行业在吸纳高校毕业生总量一般,但毕业生的占比却很高。其次,“高校毕业生分布较多的行业”中的文化、体育和娱乐吸纳效率最高,三年的平均吸纳效率为3.87%,且吸纳效率较为稳定。金融(平均2.16%)、信息传输、软件和信息技术服务业(平均为2.25%)、教育(平均为2.03%)、公共管理、社会保障和社会组织(平均为2.03)这几个行业吸纳效率较高且吸纳总量也较高。最后,“吸纳高校毕业生总量一般的行业”中电力、热力、燃气及水生产和供应业的就业吸纳效率较高(平均为3.52%),高于多数吸纳能力较强的行业;卫生和社会工作(平均为1.67%)、科学研究和技术服务业(1.20%)、制造业(1.08)和建筑业(1.02),吸纳效率一般;批发零售业、交通运输、仓储和邮政业和租赁和商务服务业的吸纳效率较低。

总体而言,行业吸纳总量与吸纳效率正相关,即高吸纳总量高吸纳效率,如金融、信息传输、软件和信息技术服务业、教育、公共管理、社会保障和社会组织等行业。吸纳总量一般的行业,吸纳效率也一般,如批发零售业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业等。比较出乎意料的是居民服务、修理和其他服务业,该行业吸纳大学生的总量一般,但是该行业中高校毕业生占从业人员的比例最高,达到了4.16%。主要是因为该行业从业人员总量较低,也不排除部分专业的毕业生转变了就业观念,为了找到工作谋生而放弃了预期和就业匹配。

四、高校毕业生就业行业结构的适应性

根据北京市行业发展政策与趋势及北京高校毕业生生就业行业的流向特点,本文选择“信息传输、软件和信息技术服务业”“科学研究和技术服务业”“制造业”“租赁和商务服务业”“金融业”“教育”“公共管理、社会保障和社会组织”“文化、体育和娱乐业”“卫生和社会工作”和“建筑业”共10个行业,分析这10个行业结构与北京高校毕业生就业的行业结构之间的适应性。

(一)高校毕业生就业行业结构的均衡度

结构偏离度是研究结构性偏差时最为常用的一种分析工具。结构偏离度(系数)是用于考察各产业劳动力就业结构与产值结构对称性的一种经济指标。引入“产业结构偏离度”的概念,分析北京高校毕业生就业的行业结构与北京市行业结构的协调性。产业结构偏离度用公式表示为:结构偏离度=某产业GDP相对比重/某产业就业相对比重-1。[9]本文将进一步细化到行业,分析各行业结构的偏离度,分析北京高校毕业生就业行业结构现状,判断毕业生就业行业结构与北京市行业结构之间是否失衡。北京高校毕业生就业的行业结构偏离度计算公式:

当行业结构偏离度为零时,该行业的行业结构与毕业生的就业结构达到平衡状态。行业结构偏离度越接近零,该行业的行业结构与高校毕业生的就业结构越合理。当行业结构偏离度大于零时,说明该行业的GDP比重大于毕业生的就业比重,该行业毕业生供给数量不足,有吸收更多毕业生就业的空间。当行业结构偏离度小于零时,说明该行业的GDP比重小于毕业生的就业比重,毕业生供给过多,需要大量转出剩余毕业生。

如表4所示,近四年来毕业生就业行业偏离度呈现以下三个特点:首先,北京市第二产业中的制造业的偏离度值四年均为正值,说明制造业一直有空间吸收毕业生,尤其是北京现代制造业的发展对毕业生的需求更大。其次,第三产业中的金融业、租赁和商务服务业以及科学研究和技术服务业处于正偏离状态,其行业的毕业生供给不足。最后,教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织这四大行业处于负偏离状态,竞争较为激烈,偏离系数在-0.3~-0.7之间;信息传输、软件和信息技术服务业的结构偏离系数在-0.1~-0.3之间,这几类行业的高校毕业生供略大于求,供求基本平衡。

(二)高校毕业生就业行业结构的协调度

Hse表示行业结构与高校毕业生就业结构协调系数,描述二者之间的协调发展程度,且0≤Hse≤1。Si为第i行业的行业结构,Ei为第i行业的高校毕业生就业结构,i的取值按照上述选择10大行业的,取值为10。Hse越接近于0,说明北京市的行业结构与高校毕业生就业结构协调性越差,二者之间的结构越不平衡;Hse越接近于1,表明二者之间越具有良好的协调性,北京市高校毕业生就业行业结构与北京市行业结构之间越协调。

因为协调系数的计算需要将行业进行大类的划分,本文根据已有的行业分类基础(程栋栋,李宏勋2015[11];岳昌君,周丽萍2016[12]),将上述10大行业分为4类:(1)工业行业:制造业和建筑业;(2)新兴服务业:包括金融业、信息传输、软件和信息技术服务业;(3)传统服务业:租赁和商务服务业;(4)科教文卫:包括教育,公共管理和社会组织,科学研究和技术服务、文化体育和娱乐,卫生、社会保障与福利。

从表5可以看出,北京市行业结构与高校毕业生就业行业结构的协调系数均大于0.8,说明北京市整体行业的发展与毕业生就业结构之间的协调性较好,趋于平衡。传统服务业因为本文只涉及到一个行業,因此协调系数为1。新兴服务业和科教文卫两类行业还有一定的吸纳高校毕业生的空间,尤其是科教文卫行业,需要一定数量的高校毕业生。

五、高校毕业生就业行业结构研究的结论与建议

(一)结论

首先,高校毕业生就业行业流向四年间比较稳定,“高精尖”行业及其相关行业就业吸纳能力较强;非“高精尖”行业对毕业生的吸纳能力逐渐下降。其次,高校毕业生就业行业结构具有行业间的异质性和行业内的异质性较大,信息传输、软件和信息技术服务业的毕业生的比例为国际组织的14倍,毕业生的行业分布集中在高知识、高技能化的行业,如信息传输类行业、教育和金融业。同一行业的毕业生占比变化比较稳定。最后,高校毕业生就业行业结构与北京市行业结之间基本均衡和协调,二者之间互相促进。

(二)建议

1.政府:发展高精尖行业创新新兴服务业态,优化资源配置

新兴服务业中的金融业、信息传输、软件和信息技术服务业对毕业生的吸纳总量最高,其地区生产总值增加值与高校毕业生就业行业结构相对均衡并协调发展。国家要重点发展一般产业中的高端环节,发展现代制造业,主要是大力发展研发设计环节和提升高端制造环节。[13]以新兴的高端产业、传统产业的高端形态和一般产业的高端环节为核心,将产业(行业)与就业紧密结合,发展现代制造业。此外,新兴服务业与北京“高精尖”经济结构的发展契合度较高,应重点发展和优化升级。根据各行业的就业吸纳总量与吸纳效率,吸收优秀的毕业生,促进北京高校毕业生就业行业结构与北京市行业结构的均衡、协调发展。

2.高校:提高人才供给的培养质量,适应行业发展需要

高校要动态调整学科专业结构,既要适应行业结构发展趋势与要求,又要符合学科发展规律。借力高校的高精尖创新中心机构的平台,整合高校和国际创新资源等多方力量,为毕业生的就业行业选择与创新能力培养提供保障,并在一定程度上引领“高精尖”产业的发展。尽管高校毕业生的就业行业结构不可能完全满足所有行业发展的具体要求,但是高校毕业生的行业结构与行业的发展要实现相对适应与相对平衡,保持高校的学科专业结构、人力资源结构与行业结构之间的动态平衡、协调发展。

3.毕业生:理性选择行业,推动行业结构的协调发展

毕业生要树立从就业到乐业的择业观念,结合兴趣与未来行业发展空间进行理性择业。高校毕业生要根据北京市各行业的就业吸纳能力的现状,结合行业发展的政策和趋势以及行业结构与毕业生就业结构关系现状理性选择行业。随着高等教育普及化的到来,毕业生要适时调整就业预期,了解专业相关行业的发展现状,在学期间积极完善自身能力,加大学习投入,参与学校组织的就业相关的课程与实践,提升自身素质,深度了解预期工作行业的发展特征、制度保障等,做好充分的就业准备。

参考文献:

[1]王长华.当前我国大学毕业生就业结构的失衡与优化路径探析[J].社会主义研究,2015(3):111-118.

[2]Joshua Drucker.An Evaluation of Competitive Industrial Structure and Regional Manufacturing Employment Change[J].Regional Studies,2015(9):1481-1496.

[3]Do Hai Hung,Juntao Zhang,Sultan Sikandar Mirza.Industrial Structure and Employment Structure Coordination In Viet Nam[J].Journal of Economics and Sustainable Development,2015(12):78-85.

[4]Alic BRC,Alla MMLIG.Employment Trends and Particularities in the Republic of Moldova and the European Union[J].Review of International Comparative Management,2017(4):376-390.

[5]楊翠毓.基于高等教育大众化背景下的大学生就业结构性矛盾分析[J].产业与科技论坛,2015(20):110.

[6]李志伟,仉媛.北京市三次产业结构与就业结构关系及影响机制研究[J].中国劳动关系学院学报,2015(2):95-101.

[7][9][10]王庆丰.中国产业结构与就业结构协调发展研究[M].北京:经济科学出版社,2013:84,105,111.

[8]李琦.产业结构变迁下的北京市就业结构研究——基于1995-2014年经验的分析[J].北京劳动保障职业学院学报,2015(4):3-8.

[11]程栋栋,李宏勋.山东省大学生就业行业选择研究——基于灰色关联度与全变系数结合法[J].甘肃科学学报,2015,27(4):130-135,141.

[12]岳昌君,周丽萍.经济新常态下的高校毕业生行业分布研究[J].高等教育研究,2016(6):34-44.

[13]王玉海,田建国,聂梅,等.北京市构建“高精尖”经济结构的提出背景、作用定位及其内涵界定研究[J].领导之友(理论版),2017(12)上:51-59.

(责任编辑 钟嘉仪)