单位行贿罪量刑畸轻及其治理思路

2019-11-19行江陈心哲

行江 陈心哲

摘要:通过对A省近三年113份单位行贿罪判决书的统计发现,单位行贿罪对于责任人的免刑缓刑比例高达94%,实刑中一年以下有期徒刑又占绝对多数,对单位罚金基本集中在20万至50万元。量刑畸轻是立法粗糙、政策不当、行业集中、地方保护、政治干预等诸多方综合作用的结果。治理这一问题,取消单位行贿罪而代之以行贿罪,应当是一种釜底抽薪的方法。若短期内修法尚不成熟,至少也应当以司法解释的形式,尽快细化量刑幅度、确立统一的单位罚金刑标准、严格罪轻情节的认定、落实对行贿企业的投标限制。

关键词:单位行贿罪;量刑;实证研究;畸轻

中图分类号: D924.392文献标志码: A 文章编号:1672 0539(2019)05 0001 09

一、引言

“谈论商业贿赂者无不认为,商业贿赂已经成为普遍现象,成为公司企业参与竞争的潜规则。”[1]作为商业贿赂犯罪的典型代表,单位行贿罪业已成为最为泛滥的贪污贿赂犯罪之一。北京师范大学中国企业家预防犯罪中心报告显示:“单位行贿罪案发率逐年快速增长,目前仅次于非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪,成为我国企业家第三高发的犯罪。”[2]如此现实很大程度上反映了我国刑法预防和规制功能在这一领域的失灵。对此《刑法修正案(九)》做出了一些回应,即对刑法第三百九十三条增添了“并处罚金”,使得本罪的处罚方式更为多样,客观上也加重了本罪的刑罚。

然而本罪的现行规范依旧过于笼统模糊,可供参考的法条仅有《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、两高《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等几部规范中的个别条款,显然立法机关对其重视程度与其高发的案件数量并不匹配。同时,以本罪为研究对象的论文亦相对较少。中国知网数据显示,近5年来,以单位行贿罪为题的学术文章仅 22篇,其中核心期刊2篇(1)。同时,上述文章的重点基本放在本罪与行贿罪的界限,研究方式也均為理论分析,对于本罪的司法实践状况特别是量刑状况鲜有提及。

二、单位行贿罪量刑畸轻实证数据

笔者从裁判文书网、北大法宝收集A省近三年(2016年3月19日至2018年3月19日)单位行贿罪已决判决书作为样本,共计113份。样本覆盖2016—2018三年,涉及A省全部16个地市。随后逐一统计直接责任人刑罚、单位刑罚、缓刑适用率、免刑适用率、实刑中的轻刑率,将统计数据进行量化处理,并制成可视化图表,以求直观地了解实务中本罪量刑的真实情况。

(一)单位行贿罪中直接责任人刑罚畸轻

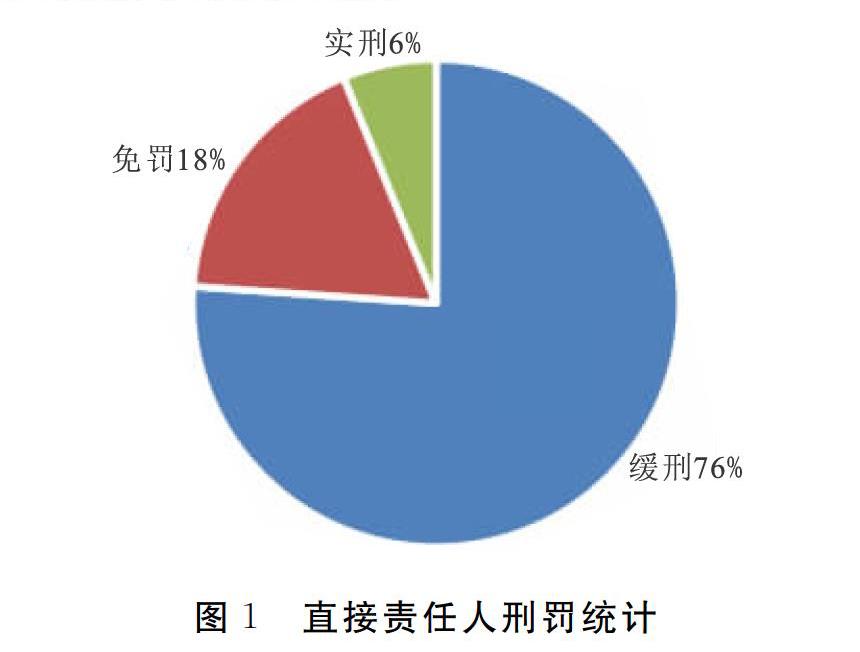

通过对样本中直接责任人刑罚进行统计可以发现,113份样本中,共有直接责任人119人。其中被判处实刑者仅7人,占比约6%;适用缓刑者90人,占比约76%;适用免除刑罚者22人,占比约18%。(见图1)同时在仅有的7例实刑样本中,仅1起案件直接责任人被判处2年零2个月有期徒刑,其余6起均判处直接责任人一年以下有期徒刑或拘役,7人均低于量刑中线。换言之,司法实践中单位行贿罪免刑、缓刑适用率高达94%,实刑中一年以下的轻刑又占据了绝对多数。

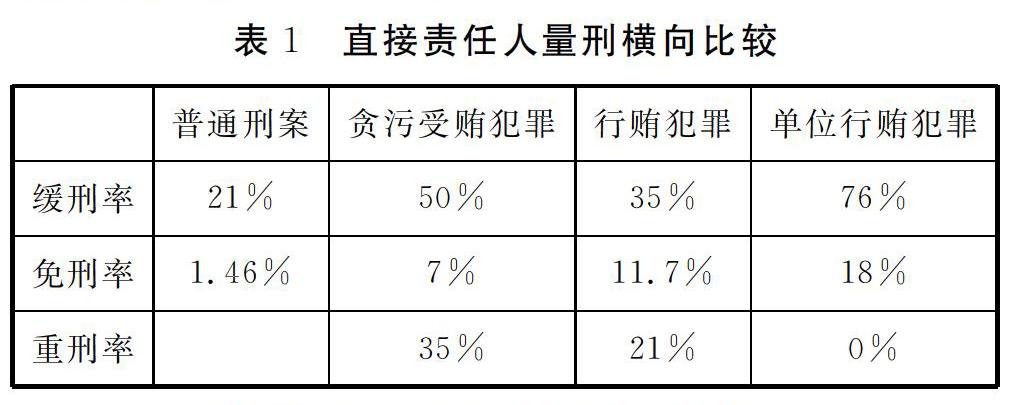

横向比较能更直观地反映本罪直接责任人量刑畸轻之甚(见表1)。根据最高人民法院公布的数据:近年来,普通刑事案件缓刑适用率约为21%,免刑率为1.46%;贪污受贿案件缓刑率约为50%,免刑率为7%,5年以上有期徒刑的重刑率约为35% [3]。行贿罪的相关实证研究也显示:行贿罪免刑率为11.7%,缓刑率为35%,二者合计为46.7%,实刑中五年以上有期徒刑的较重刑期则占据了21% [4]。显然,不论是缓刑适用率、假释适用率还是轻刑率,单位行贿罪均远高于行贿罪和刑事案件平均水平,相比之下足可见单位行贿罪对于直接责任人的量刑畸轻何其严重。

(二)单位行贿罪中单位罚金刑趋轻

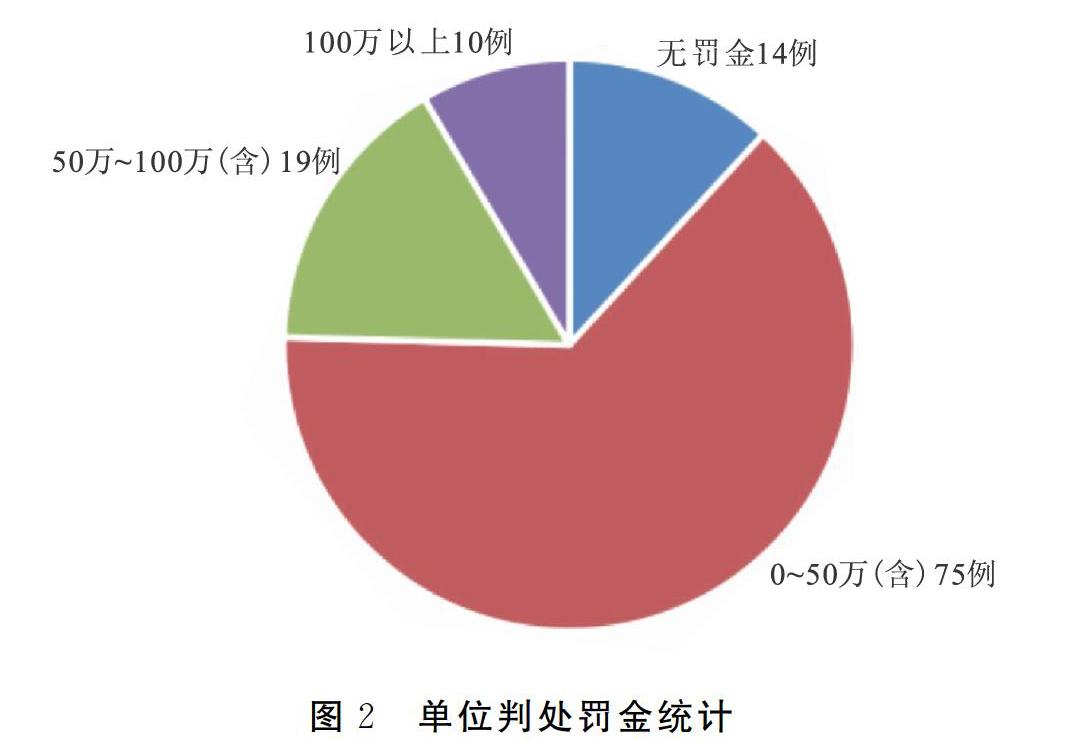

从对单位判处的罚金来看:全部113份样本中,共有14例案件未判处单位罚金,余下99起案件共计判处罚金4227.3万元,平均每案42.7万元。其中判处50万元以下罚金的案件为75件,占比72%,这其中又以20万元至30万元这一区间最为集中;判处50万元至100万元的案件为19件,占比18%;而判处100万元以上罚金的仅10件,占比10%(见图2)。

图2单位判处罚金统计

将罚金数额与行贿数额相对比,可以更好地凸显单位行贿罪罚金刑量刑之轻。对113份样本中认定的行贿金额统计发现,总计行贿额约12283万元,案均行贿金额108.7万元。对比来看,案均罚金与案均行贿额相差约2.5倍。从常理判断,行贿金额一般又远小于行贿收益,故而行贿收益与罚金刑之间必然差距更大 [5]。对于这样一群平均行贿金额108.7万元的企业而言,42.7万元的罚金无异于隔靴搔痒,不但远低于企业可能受到的工商行政罚款,更远低于其行贿犯罪收益。

三、对单位行贿罪量刑畸轻之质疑

实证数据已经证实:单位行贿罪直接责任人刑罚畸轻、免刑缓刑适用率畸高、单位罚金趋轻都并非感性猜测或价值判断,而是真实的司法现状。但现状不一定是问题,畸轻也不一定是弊病,毕竟世界范围内存在着一股非犯罪化、轻刑化、非监禁化的潮流。倘若本罪的量刑畸轻于法有据、合情合理,我们也很难对其进行过多的非议。但细究之后笔者认为,本罪量刑畸轻非但不合情理,更于法无据。

(一)对免刑适用率过高之质疑

“相对于定罪判刑而言,定罪但免予刑事处罚是解决刑事责任的辅助的次要的方式。”[6]我国《刑法》明确规定“应当免除处罚”的情形仅限于以下五种:防卫过当、避险过当、中止犯、从犯、胁从犯。而法定“可以免除处罚”的情节则包括:在外国已受刑罚、又聋又哑或盲人犯罪、预备犯、自首、个人贪污数额不满5000元、犯罪后自首立功或有悔改表现积极退赃、行贿人在被追诉前主动交待的。单位行贿罪本身并不存在防卫过当、避险过当、贪污数额不足5000元这三种可能。笔者逐一排查后也未发现113份判决书中存在中止犯、胁从犯、在外国已经受过刑罚处罚、又聋又哑或盲人犯罪、预备犯这五种认定情节。那么全部113份样本中免除处罚只可能是:从犯、自首、退赃、被追诉前主动交待行贿行为这四种情形。在20例免除处罚的判决书中,有16例案件存在上述情节,对其免除处罚尚于法有据。但余下4例案件,并不存在前述几种免刑情节,说理部分均以“犯罪情节轻微”几个字寥寥带过。继而对比这4份判决书后发现,这四起案件不论行贿金额、次数、对象、罪轻情节等均未发现明显的“轻微情节”(见表2)。至此笔者不禁要质疑:这些案件免除处罚依据为何?

(二)对缓刑适用率过高之质疑

根据《刑法》第七十二条之规定,对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子同时满足法定的四个要件,可以适用缓刑,18岁以下未成年人、75岁以上老人、怀孕的妇女应当适用。通过梳理,全部113例样本中并无18岁以下未成年人、75岁以上老人、怀孕的妇女犯罪的情况,故并不存在应当适用缓刑的情形。上文提及,113例案件最高刑罚仅两年零两个月,即全部符合适用缓刑的刑罚条件,至于其他条件则具有相当的主观性,需要法官根据案情进行自由裁量。但笔者不禁又要质疑:为何最终四分之三的法官都不约而同地选择适用缓刑?

(三)对罚金刑趋轻之质疑

我国刑法分则中对于单位犯罪罚金的不确定性饱受诟病。单位行贿罪同其他大多数单位犯罪一样,被采取了无限额罚金的模式。但这并不意味着单位罚金的数额毫无依据,完全由法官自由裁量。以上海市为例,在上海高院出台的《上海法院量刑指南——总则部分(试用)》第24条明确:对犯罪单位判处无限额罚金时,……一般判处犯罪数额百分之十以上二倍以下的罚金。在A省司法实践中,单位罚金一般判处犯罪数额的两倍以下。换言之,单位罚金的数额与犯罪金額应当是显著的正相关关系。

利用统计学原理,笔者将认定的犯罪金额和单位罚金两项数据输入SPSS软件,计算出认定的犯罪数额与单位罚金的相关性(2)。如表3所示,二者的皮尔逊相关性系数为0.253,小于0.3,即不存在相关性(或相关性极其微弱以至于没有统计学上的意义)。这样的数据与上文的猜测完全相悖。笔者不禁质疑:法官判处如此趋轻的单位罚金数额的依据为何?

四、单位行贿罪量刑畸轻之成因

同其他贪污贿赂犯罪一样,单位行贿罪量刑畸轻必定是多种原因综合作用的结果。笔者认为,其中立法粗糙是基础;“重受贿轻行贿”的刑事政策是背景;司法因素、政治因素和行业因素是主因,其共同导致了罪轻情节认定的随意,进而造成了本罪量刑畸轻的结果。

(一)立法粗糙是量刑畸轻的基础

《刑法》第三百九十三条为本罪规定的法定量刑幅度为5年以下有期徒刑或拘役。除此之外再找不到任何现行有效的法律、司法解释中提及本罪的量刑标准。换言之,本罪的法定刑仅有一档,无任何细化标准,完全由法官在该区间内自由裁量。这样的量刑规定略显粗糙,成为113份样本对直接责任人的量刑无一高于中线的基础。在后文其他因素的干预下,宽泛的量刑区间使得法官不得不在自由裁量范围内从轻发落。

再从立案标准来看,本罪的入罪起点是一般情形20万元、四种特殊情形10万元。这样的立案标准在所有贪污贿赂犯罪实属最高。不论从手段、目的、社会危害性、刑事违法性等哪个角度来看,20万元的起刑点实在畸高。试想,行为人为谋取非法利益,以个人名义向某国家工作人员行贿19万元,便足以被判处行贿罪,处以三年以上有期徒刑。但其若是为企业利益行贿或者经过企业个别领导讨论后行贿,便很可能变为单位行贿罪从而成为合法行为。而这二者不仅社会危害性相差无几,在司法实践中恐怕也很难辨析。故而,这样畸高的入罪标准显然不合法理,不仅受到诸多学者的批评,也无法为广大群众所接受,亟待立法者斟酌。

(二)受“重受贿轻行贿”政策之影响

行贿受贿是典型的对向犯,二者究竟应当同等处罚还是有所偏重,各国的立法态度不尽相同。自中华人民共和国成立以来,我国刑法对这一问题的态度始终是“重行贿轻受贿”。“这一提法最早可以追溯到《惩治贪污条例》。”[7]之所坚持这样一种刑事政策,是因为我们的立法、司法机关长期认为,贪污贿赂犯罪的主要惩办对象是国家工作人员,主要惩办目的是预防公权力的腐败。但随着十八大以来反腐斗争工作的推进,立法者的这一态度发生了一定转变,加大对行贿犯罪惩治力度被写入了最高院工作报告。不少学者也纷纷发声批评“重受贿轻行贿”这种“开着水龙头拖地”的反腐[8]。有学者主张“受贿行贿同罚”以尽快遏制腐败犯罪 [9]。有学者则坚持“造意者为首”,提出“重行贿轻受贿”的刑事政策[10]。张明楷教授更是提出:将《刑法》第二百九十条第二款修改为“不追究刑事责任”或“不以犯罪论处”,达到置行贿者于囚徒困境之目的[11]。

尽管近几年,我国对行贿犯罪的惩处力度得到了明显加强,但距离“受贿行贿同罚”尚且遥远,“重行贿轻受贿”依旧是现实。抛开“孰轻孰重更能有效遏制贪污贿赂罪案件?更符合法理逻辑?”这些难题不谈,“重行贿轻受贿”的刑事政策极大地影响了以单位行贿罪为代表的贿赂犯罪量刑,这应当是毫无疑问的。这种影响不是一种价值判断,而是真真切切地体现在立法的入罪门槛、构成要件、量刑幅度和司法的实证数据上。

(三)本罪的量刑常受制于地方保护

对于中部省份A省的绝大多数区县而言,任何一个规模以上企业都是来之不易的,任何一个大型企业都是本地区经济发展的贡献者。当一个企业成长到“足够规模”时,其本身的兴衰就和一个地方的经济、税收、民生、就业深深交织在一起。而这个“足够规模”又因企业所在地的经济发展水平而异。当这些企业深陷囫囵,特别是企业“一把手”、高管因强制措施、服刑而失去对企业正常的管理控制时,企业出现信用危机、生产经营停滞、利益相关人集中诉讼、资金链断裂便成大概率事件,最终导致企业一蹶不振、被兼并、破产的案例屡见不鲜。在这样的前提下,一个过重的刑罚是否会带来上述后果,继而导致大量职工下岗、影响社会稳定、拖累地方经济和税收,都成了法官不得不考虑的“法外量刑因素”。一个纯粹的法律问题因此很难再仅仅以事实为依据、以法律为准绳。想要既不违反法律,又最大限度地避免上述情况的发生,保证企业领导的人身、通讯自由以维持其对企业的管理控制就至关重要。这样来看,94%的免刑缓刑适用率,也就解释得通了。以日前热议的鸿茅药酒事件为例,在经济欠发达、人口仅二十余万的凉城县,一家年盈利额2.7亿的支柱企业,无疑对整个县的经济、税收、民生、就业产生着深刻的影响,其兴衰存亡已经从经济问题、法律问题上升到地方的政治问题,公安机关便自然有责任为其“保驾护航”。同时,有报道称公安人员跨省追捕过程中,存在鸿茅公司的干部全程陪同负责食、宿、行。这一很可能涉及单位行贿的行为,似乎也被侦查机关选择性忽视了。

(四)单位行贿在个别行业和地区高度集中

文首言及,商业贿赂已经成为普遍现象,成为公司企业参与竞争的潜规则。在相当一部分地区和行业,送礼、请托、吃喝蔚然成风已是公开的秘密。通过对样本中案发地域和行业的统计发现,113份样本中发生在省会H市的案件独占30件,占比高达26.6%,紧随其后为HN、A、B三市,分别占比15.9%、12.4%和9.7%(见图3)。以上四市案件量合计占全省六成以上,余下12市三年间皆不超过6件,占比低于6%。而行业分布上,建设工程房地产行业近三年共计29例案件,占比为26%,为单位行贿的重灾区,其次是传媒业13例、制造业13例、医药业13例、服务业12例、交通运输业6例(见图4)。

这样的数据基本符合预期。单位行贿犯罪必须以频繁的商业交易、商业行政管理为前提。省会H市的经济总量在A省处于绝对领先地位,经济贸易活跃程度远高于其他地市,单从总量上计算,H市发生单位行贿的可能性更大。同时,作为A省的省会城市,H市也集中了所有的省级行政部门和单位,领导干部的数量、级别、权力较高,各个地市的行贿犯罪最终都有可能汇集至H市,这也是H市案发量独大的主要原因。从行业分布来看,建设工程行业腐败风气之盛行已是路人皆知。早在2006年两高出台的《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》中就确定了六类商业贿赂重点治理领域,其中首当其冲的便是建设工程行业。在其他行业,贿赂行为可能尚且是攫取利益的“特殊手段”,但在建设工程业,贿赂行为恐早成为开展正常经营的“必要条件”。

单位行贿犯罪在行业和地域的高度集中,给本罪的打击带来了更多的困难,客观上促使了泛滥情况的恶化。当贿赂行为在某一行业泛滥成灾而得不到有效遏制时,法律便丧失了对从业者继续守法的期待可能性。即使我国刑事立法中尚不承认“期待可能性”理论,刑事司法中也尚不存在类似“第五柏岛丸案”那样的判例,但这样的现实情况确实大概率会引起法官在量刑上的同情。同时,“法不责众”的观念至今对我国的司法实践产生着深刻影响。当贿赂行为泛滥到一定程度,“又严又厉”的做法已经足以影响整个行业和地区的稳定,因此,在打虎拍蝇的大背景下,“严而不厉”的做法似乎成了法官们不约而同的“最佳”选择。

(五)本罪的直接责任人常充当污点证人

由于贿赂案件的高度隐蔽性和高度智能性,使得检察机关办理这类案件时长期面对立案难、举证难、定罪难三大难题,而其中举证难又最为核心。当前司法实践中,“免费旅游”“虚构债务”“股权交易”等新型贿赂方式层出不穷,使得检察机关在证据收集上,特别是实物证据的收集上越加困难,不少案件甚至无实物证据可循,而仅凭犯罪嫌疑人的有罪供述又不足以定罪。

针对这一问题,各地检察机关在办理受贿案件时,形成了一套具有中国特色的“污点证人”制度。即在办理受贿案件时,主动提审或会见行贿人,以变更强制措施、较低的量刑建议、甚至不起诉为条件,换取行贿人对受贿犯罪的证词。只要犯罪嫌疑人的有罪供述和行贿人的证词相互印证,再辅之以一定的账目或是银行流水记录,法院基本就能认定受贿案件事实清楚、证据确实充分、全案形成完整证据链。

这一制度的形成不仅是检察机关打击受贿犯罪的办案压力与受贿犯罪隐蔽性相互作用产生的结果,同时也是深受“重受贿轻行贿”的刑事政策影响的结果。在这一政策的指引下,为了严厉打击受贿犯罪,适当拉拢、放纵行贿人,成了诸多办案人员共同的选择。在检察机关的“循循善诱”之下,行贿人通常也乐于配合、争取轻刑,形成了检察机关与行贿人双赢的局面。

(六)罪轻情节的认定过于宽松

以上多种因素相互交织,共同导致了单位行贿罪中罪轻情节的认定过于宽松,从而最终带来了量刑畸轻的结果。从法院认定的罪轻情节来看,113例样本中共认定罪轻情节156个,其中坦白93个,表明82.3%的案件中认定了直接责任人坦白;自首36个,占比31.9%;退赃32个,占比28.3%;立功5个,占比4.4%(见图5)。

以坦白为例。为了配合相应受贿案件的侦查,单位行贿案件中侦查机关一般采取多次谈话的柔性方式收集证据。第一次谈话大多没有实际效果,经多次谈话后,犯罪嫌疑人一般会断断续续、“挤牙膏”式地陆续供述行贿行为。这种在侦查机关控制下、经“威逼利诱”、多次谈话之后所做的“被动型坦白”,是否符合坦白的认定标准实在有待商榷。根据相关数据统计,实践中,七成以上的法官据此认定了坦白情节,实在过于草率。

存在同样问题的还有自首。根据《最高人民法院量刑指导意见》的规定,自首一旦得到认定可以减少基准刑的 40% 以下; 对于犯罪较轻的,可以减少基準刑的 40% 以上或免除处罚,其减刑空间可见一斑。从司法实践看,贪污贿赂犯罪中“被动型自首”的比例偏高。而单位行贿中的“被动型自首”又常表现为:办案机关为收集相关受贿犯罪的证据,对行贿人盘问、教育后,通过强制措施的变通,为行贿人制造一个自首机会。目前对于职务犯罪案件中的“被动型自首”和“被动性坦白”,最高人民检察院2009年3月颁布的《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中已经有了较为详尽的规定。但是对于行贿案件中的此类情节,尚无量刑依据。

五、单位行贿罪量刑畸轻之治理路径

针对种种弊病,目前治理单位行贿罪量刑畸轻的路径不外乎两条:一是取消单位行贿罪代之以行贿罪;二是对单位行贿罪的入罪门槛、量刑幅度、情节认定等进行细化规定。综合看来,笔者认为:前者的实际效果可能更好、见效更快、治理更为彻底,缺点是短期内修法尚不成熟。在这样的前提下,尽快细化单位行贿罪的相关规定,不失为一种亡羊补牢且更为实际的方法。

(一)以行贿罪取代单位行贿罪更为科学有效

1.行贿罪的现行分类不甚合理

从世界范围来看,单位犯罪(或称法人犯罪)的科学性、实效性本就长期受到质疑。德日等国立法基本对单位犯罪持否定态度(3)。“外国刑法也鲜有对于单位贿赂犯罪的规定。”[12]我国的单位犯罪立法起始于全国人大常委会《关于惩治贪污贿赂罪的补充规定》,但时至今日,我国法院对于犯罪单位所能苛处的刑罚仅为罚金刑,刑种单一;罚金额度大多集中在50万元以下,力度有限。相较而言,行政手段对于单位的处罚更为多样,可根据具体情况适用罚款、责令停产停业、吊销营业执照等,处罚的种类和力度明显更加多样、强力;同时,行政机关可以采取派员入驻、行政指导等温和方式帮助“改造”涉案企业,既获得更好的社会效果,又最大程度地保证普通职工的利益;再加上启动行政处罚的成本和效率又远优于刑事处罚,而公正性亦有所保障。刑事处罚的多样性、强力性、实效性、便宜性均远不如行政处罚,其科学性又在何处呢?即使从刑法解释学上站得住脚,实际效果也是非常有限的。这虽是单位犯罪共同的问题,但在本罪中得到了突出体现。

更重要的是,单位行贿独立成罪破坏了刑法分则的协调性。我国刑法分则规定的可由单位实施的犯罪有140余种,其中不纯正的单位犯罪占据绝对多数,纯正的单位犯罪极少。而其中行贿罪、单位行贿罪、对非国家工作人员行贿罪存在严重的量刑不协调。行贿罪有“五年以下有期徒刑或拘役”“五年至十年”“十年以上或无期”三档法定刑幅度,对非国家工作人员行贿罪有“三年以下有期徒刑或拘役”“三年至十年有期徒刑”两档法定刑幅度。显然,自然人对国家工作人员行贿的刑法重于对非国家工作人员行贿,这样的量刑区别既符合法理又切合实际。相比之下,单位对国家工作人员行贿仅有五年以下有期徒刑或拘役一档量刑,而单位对非国家工作人员行贿被判处对非国家工作人员行贿罪时,有三年以下有期徒刑或拘役、三年至十年有期徒刑两档法定刑幅度。这样看来,同一单位对国家工作人员行贿反而可能获得比对非国家工作人员行贿更低的刑罚(见图6)。这样的疏忽既在法理上解释不通,更破坏了刑法分则的内在协调性。

2.实践中两罪本就时常互相取代

单位行贿罪与行贿罪的区分本就极其困难。两罪构成要件高度相似,最主要的区别在于“是否体现了单位意志”和“是否为单位谋取利益。”[13]前者必须综合考察意志的整体性和程序性,即是否是单位意志的集体体现、是否经过一定程序将个人意志上升为单位意志。而后者又要仔细甄别行贿获得的不正当利益的归属。实际上不论是前者还是后者,在司法实务中着实极难考察。上文提及近八成的单位行贿犯罪由本单位“一把手”或核心领导实施,113例样本中有107例仅有一个自然人罪犯,其隐蔽性可见一斑。绝大多数案件自始至终由行贿人决策、准备、实施,并不存在或明显存在所谓将个人意志上升为单位意志的“一定程序”,也很难说是单位“集体意志”的体现。同时,由于单位领导的个人利益与集体利益息息相关、互为前提,将二者割裂开来考察既不现实也不全面。故而,两罪虽然在纸面上可以划清界限,到了实务中却又模糊不清,也难怪所有判决书均对相关情节的认定寥寥带过、说理甚少。

正是由于两罪难以区分,实务中二者早就可以根据现实需要 “相互转化”[14]。从立案标准来看,单位行贿罪的入罪门槛为一般情形20万元、特殊情形10万元,相比之下,行贿罪一般情形1万元、特殊情形无需考虑金额的入罪门槛差距过大。实践中,对于数额没有达到单位行贿罪入罪门槛的行贿行为,公安、司法机关时常采取“高不成低来就”的策略,以行贿罪定罪起诉。这一现象的根本原因是社会危害论和实质解释论在司法领域的不当倾向,但直接原因仍是两罪界限不清、事实认定的主观随意性极大。另外,犯罪嫌疑人及其家属、辩护律师通过案内案外的各种努力,将本应定位行贿罪的案件转而以单位行贿罪定罪、起诉,已经成为一种屡试不爽的策略。这样的策略一旦成功,一个本可能判处五年以下有期徒刑的案件,很可能因不符合立案标准而撤案,即使符合立案标准也完全有机会争取不起诉,即使起诉也有九成以上的概率免刑缓刑,即使判处实行也大多不超过一年有期徒刑,实惠之大,可见一斑。

(二)废除單位行贿罪实际效果会更好但时机尚不成熟

综上来看,单位行贿单独成罪不仅惩戒效果较差,更破坏了刑法分则的协调性,存在废除之必要性。同时单位行贿罪与行贿罪实践中较难区分、又时常互相转化,存在代替之可行性。更重要的是,相较于单位行贿罪粗糙的规定,行贿罪具备更加完善的量刑幅度,整个量刑体系也更加科学。涉及行贿罪的法律、司法解释远多于单位行贿罪,其在立案、起诉、认定、判决各个方面更加成熟、细致。一方面,一旦用行贿罪取而代之,可以瞬间、彻底地解决单位行贿量刑单一的问题。另一方面,虽然行贿罪量刑较轻亦饱受批评,但相比单位行贿罪而言已是严厉许多,废除单位行贿罪后,可以立刻将单位行贿的量刑拉至行贿罪的水平,极大地改善量刑畸轻的问题。以免刑缓刑率为例,上文提及,行贿罪中免刑缓刑适用率合计46.7%,而单位行贿罪中合计93%,那么至少从纸面上看,取消单位行贿罪可以直接将单位行贿行为的免刑缓刑率降低近一半,如此效果可说立竿见影。

如果仅对单位行贿罪进行修修补补,使其量刑幅度更加细化,固然能从立法层面解决量刑单一的问题。但其量刑畸轻的结果是司法实践中多方面综合作用形成的结果,且更多源于案外因素,单纯从立法上细化不仅作用有限,更难保司法实践中不变形、不走样。只要法官愿意,其完全可以通过草率认定罪轻情节的方式降档量刑。虽然我们常说:“刑罚的威慑力不在于其严酷性而在于其不可避免性。”但目前单位行贿罪如此之高的缓刑、免刑率和如此之低的有期徒刑刑期,无异于在纵容行贿犯罪。继续长期保持这种极轻的刑罚不仅无益于打击犯罪,还会使破窗效应越加明显。任由行贿泛滥下去,任何反腐斗争都将沦为“开着水龙头拖地”。

可惜的是,虽然取消单位行贿罪具备了必要性与可行性,实际效果也会更好,但目前不得不承认,修改法律特别是废除单位行贿罪罪名难度极大。立法层面来看,虽然学界普遍认为“世界各国刑事立法都进入了前所未有的活跃期”[15],但从我国目前的动向来看,经历了十次修正,刑法典短时间内并没有再次修改的迹象和消息。特别是贪污贿赂犯罪一章,经历了《刑法修正案(九)》的大修大改之后,短时间内不太可能再次修改,毕竟这不仅是法律问题,更是政治问题。理论层面来看,刑法教义学日益活跃而成为主流,客观上加大了修法的难度。尽管时至今日,依旧有学者对于刑法教义学的科学性、实用性以及现有的刑法典究竟值不值得被奉为“教义”等诸多问题提出强烈质疑,甚至指责其为“法律炒作”“新瓶装旧酒”[16],但不可否认的是,刑法教义学的日益活跃,使得现有的制定法更加难以撼动。

(三)当下应尽快细化单位行贿罪的量刑规定

既然短期内修法尚不成熟,那么通过尽快出台相关司法解释的方式,细化单位行贿罪的相关量刑规定,不失为一种亡羊补牢的路径。当前,减少单位行贿罪量刑畸轻至少可以从以下几个方面下功夫。

1.将直接责任人刑罚细化为两档

《刑法》第三百九十三条为本罪设置的直接责任人量刑幅度为五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。上文提及,单一的量刑幅度已经成为本罪量刑畸轻最根本的原因。因此,不妨以三年有期徒刑为界限,将本罪量刑幅度细化为“一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金”和“三年以上五年以下有期徒刑,并处罚金”。这样的细化不一定需要体现在刑法典中,换言之,不一定需要修改《刑法》第三百九十三条,而仅出台相应量刑指导意见等司法解释便可实现。

同时,划分两档幅度的标准,可以借鉴“数额+情节”的双重模式,即主要考虑单位行贿的金额,兼采情节轻重。数额方面,结合行贿金额的实证数据,笔者认为以30万元的行贿总额作为数额的界限较为合理。这样既不至于将过多的案件划入较重的一档,又不至于与行贿罪的数额标准差距过大。情节方面,则需要具体到个案,考察行贿次数、目的、收益等各个情节,综合认定情节是否构成“较为严重”。

更重要的是,按照数额和情节,将单位行贿罪分为两档量刑之后,可以使一大批案件因不符合适用条件而直接失去免刑、缓刑的机会。继而间接提高本罪实刑率,有效解决单位行贿罪免刑缓刑过高这一最突出的问题。

2.使罚金刑的数额相对确定

对于单位犯罪中单位的罚金刑数额如何确定问题,目前并没有一个全国统一的量刑标准。实践中,各地法院做法不一且标准多为内部规定,秘而不宣。单位罚金刑数额很大程度上依赖于法官的自由裁量,导致罚金力度不痛不痒,不仅时常低于单位行贿数额,更远远低于犯罪收益。因此,有必要尽快以司法解释的形式,规范全国范围内单位罚金数额的确定标准。综合目前司法实践来看,以行贿金额为标准,将罚金刑确定在行贿金额的一倍以上两倍以下较为合理。这样既尊重了各地法院的实际做法,又可以规范罚金趋轻的问题,同时也不至于使企业背负过重的刑罚以至于衰落、破产,影响普通职工的切身利益和社会稳定。

3.严格罪轻情节的认定

上文言及,自首等罪轻情节的草率认定,是导致单位行贿犯罪免刑、缓刑适用率畸高、实刑刑期过低的主要原因。这就要求审判人员在审理案件过程中严格自首、立功等情节的认定,准确量刑。特别是对于行贿案件中常见的“被动型自首”和“被动型坦白”作何处理的问题。笔者认为,必须具体结合手段、金额、次数等情节,以不认定为原则,以认定为例外。即使认定也必须严格规范从宽幅度,将被动型自首、坦白与主动型自首、坦白在减刑幅度上区分开来。

对于立功情节的认定,法院更应当严格把关。在实务中法院认定立功情节的依据一般来自公安机关、检察机关的书面证明。只要公安机关、检察机关为犯罪嫌疑人开具了立功的相关证明材料,法院通常不加细纠直接予以认定。这种做法实际上将立功的有无、重大与否的决定权从审判机关交给了侦查机关,一方面体现了法院在司法过程中的粗糙,另一方面体现了三机关的过度配合。笔者认为,法院在认定立功情节时,应当更多地依据相关案件的裁判文书,结合其判决结果,具体考察本案犯罪嫌疑人立功成立与否、重大或一般。

4.落实对行贿企业的投标限制

我国现行《招投标法》对行贿企业设置了投标限制期,即存在行贿行为的企业三年内不得参与投标活动。实践中,招标方既可以要求投标企业从司法机关开具“无犯罪记录证明”,也可以从“行贿犯罪档案查询系统”主动查询到相关企业是否存在行贿记录。一旦发现投标企业三年内存在行贿行为,便会当即取消其投标资格。同时,即使超出法定的三年期限,行贿记录依然会成为招标方考虑的重要负面因素,严重降低行贿企业后续的中标率。相比于畸轻的直接责任人刑罚和趋轻的单位罚金,投标限制往往成为行贿企业最为忌惮的惩罚。这种企业的“失信黑名单”进一步提高了企业的违法犯罪成本,也进一步规范了招投标市场,拓宽了对单位行贿的打击渠道,值得肯定和推广。

对此,行贿企业往往见招拆招,采取“换壳”的方式规避上述限制。即企业被列入行贿黑名单后,便重新注册成立一家企业,将原企业的资产、业务、人员、资金全部转移,以新企业继续对外经营,名单上的企业成了名副其实的“空壳”。针对这一问题,笔者认为,应当尽快出台规定,细化企业的投标限制,避免这一制度沦为形式。例如,可以改变目前仅仅关注企业名称和组织代码的做法,将限制范围扩大到行贿人员。行贿企业黑名单不仅要记录企业名称和组织机构代码,也要标明行贿人姓名和企业法定代表人。一旦发现名单上的人员代表企业参与投标,应当同样取消其投标资格。同时,检察机关和工商行政部门可以加大合作力度,将行贿记录列入企业公示信息之一,简化当前较为繁琐的向检察机关申请公开企业行贿记录的流程。同时,工商行政部门应当加大查处力度,一旦发现相关企业存在转移资产、“换壳”经营等行为,可以及时向检察机关举报控告,以便将新壳企业一并列入黑名单。

注释:

(1)数据截至日:2018年3月19日。

(2)利用统计学中的SPSS软件,计算出的皮尔逊相关性数值可以科学地反映出两个变量之间的相关性(即相互影响大小)。当皮尔逊相关性小于0.3时,两变量无相关性;大于0.3而小于0.5时,两变量低度相关;大于0.5而小于0.8时,兩变量中度相关;大于0.8而小于1时,两变量高度相关。

(3)德国的法人犯罪否定说一度成为其立法原则,而日本虽在其附属刑法中规定有单位犯罪,但刑法典中并未承认单位犯罪。

参考文献:

[1]曲新久.惩治商业贿赂犯罪的基本思路[J].华东政法学院学报,2006,(5):103-108.

[2]北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心课题组,张远煌.2017中国企业家刑事风险分析报告[J].河南警察学院学报,2018,27(4):20-63.

[3]最高人民法院刑事审判一、二、三、四、五庭.刑事审判参考[M].北京:法律出版社,2017:116.

[4]董桂文.行賄罪量刑规制的实证分析[J].法学,2013,(1):152-160.

[5]韩骁. 我国公司行贿犯罪的法经济学研究[D].兰州:甘肃政法学院,2017.

[6]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京:北京大学出版社,2014:214.

[7]孙国详.贿赂犯罪的学说与案解[M].北京:法律出版社,2012:57.

[8]何荣功.“行贿与受贿并重惩罚”的法治逻辑悖论[J].法学,2015,(10):153-160.

[9]卢勤忠.行贿能否与受贿同罚[J].人民检察,2008,(14):55-56.

[10]刘大生.试论加大对行贿犯罪打击力度的反腐战略[J].上海市政法管理干部学院学报,2002,(1):47-50.

[11]宫本欣.法学家茶座(第5辑)[M].济南:山东人民出版社,2004:11.

[12]张智辉.单位贿赂犯罪之检讨[J].政法论坛,2007,(6):145-150.

[13]熊选国.刑法罪名疑难问题精释[M].北京:人民法院出版社,2013:2780.

[14]赵俊.贪污贿赂罪各论[M].北京:法律出版社,2017:375.

[15]张明楷.刑法理论与刑事立法[J].法学论坛,2017,32(6):16-34.

[16]杨兴培.刑法学:诸多名词概念亟待斟酌[J].法治研究,201,8(2):51-63.

The Light Sentence of Bribery Crime and Its Management Idea:

Based on the Analysis of 113 Samples in A Province

XING Jiang, CHEN Xinzhe

(Law School ,Anhui University, Hefei Anhui230039,China)

Abstract:After gathering statistics of 113 judgments for the crime of offering a bribe by departments in the province of A in the recent 3 years, we find that the percentage of exemption from punishment and probation for the parties in action is high to 94%. For the real punishments, most of them are fixed term imprisonments of less than one year. As to imposing a fine, the fine from 200000 to 500000 yuan is the most common. The oddly mild measurements of penalty reflect that the imperfect legislation, inappropriate policies, concentrated industries, local protection, political intervention and many other influences are involved. For solving this problem, taking the crime of bribery instead of the crime of offering a bribe by departments would be an effective method. If the amendment of the law cant be improved in a short time, its necessary to give out at least a judicial interpretation, for making clear about the measurement of penalty in details as soon as possible, making a unified standard of fine for departments, deciding how to identify the minor crimes, and putting into practice the bidding restrictions for enterprises which offered bribery.

Key words: crime of bribery; sentencing; empirical research; abnormal light