“土壤”考情分析及教学启示

2019-11-19广西

广西

土壤是自然地理环境的一个组成要素。但是,在近十几年来的高中地理教学中,该要素没有得到充分的重视。《普通高中地理课程标准(2017年版)》(下简称《课程标准》)对土壤这一自然地理要素做了新的要求。可以预测,在未来的高考中,对土壤这一自然地理要素的考查将会有大的变化。“土壤”内容的考试形式和教学中需注意的问题值得我们思考。笔者借助《课程标准》和高考试题来分析土壤的考情,并从中得出教学启示。

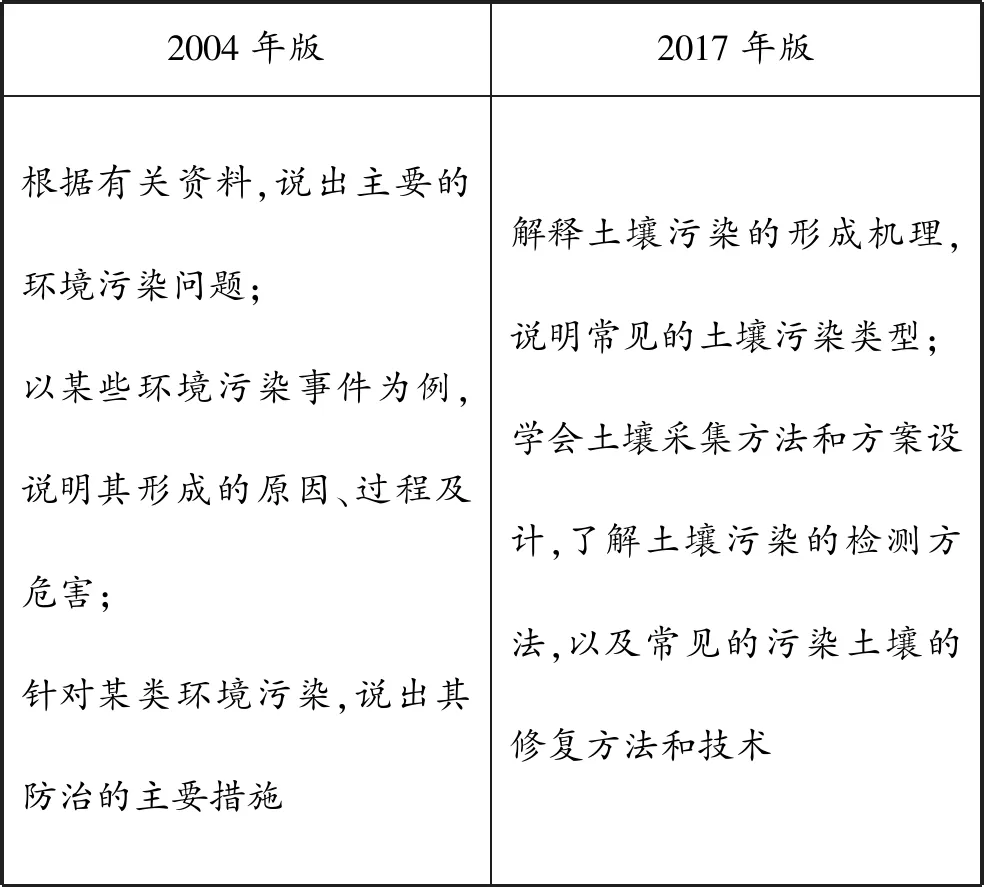

一、课标对比

梳理2004年、2017年版《课程标准》中与土壤相关的内容,见下表。

2004年版2017年版/通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律举例说明主要农业地域类型特点及其形成条件结合实例,说明工业、农业和服务业的区位因素以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护措施以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施

续表

从表中可以看出,在内容方面,2004年、2017年版《课程标准》中都有地理环境的整体性、农业区位因素、区域存在的环境与发展问题以及环境污染问题等内容。不过,2017年版《课程标准》增加了“通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素”这一部分内容。在具体要求方面,2004年版《课程标准》的要求比较笼统,对土壤考查的具体要求较少。2017年版《课程标准》的要求比较具体,比如,环境污染部分强调了土壤污染的类型、形成机理、修复方法和技术等。在核心素养培养方面,2017年版《课程标准》更加凸显对地理实践力的培养,比如,其中明确要求“通过野外观察或运用土壤标本”“学会土壤采集方法和方案设计”等。

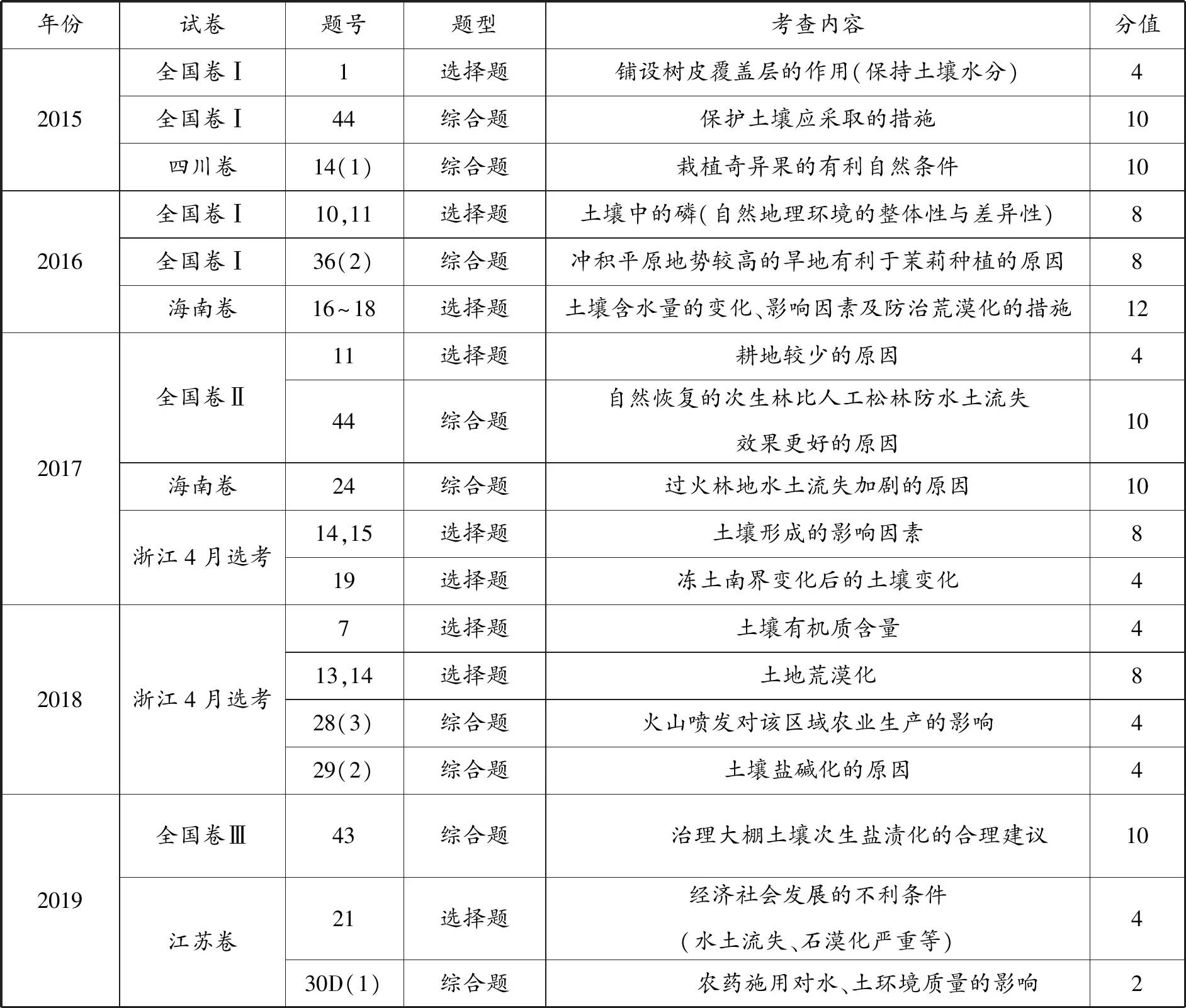

二、考情分析

统计2015—2019年与土壤相关的高考试题,分析土壤的考情,见下表。

年份试卷题号题型考查内容分值2015全国卷Ⅰ1选择题铺设树皮覆盖层的作用(保持土壤水分)4全国卷Ⅰ44综合题保护土壤应采取的措施10四川卷14(1)综合题栽植奇异果的有利自然条件102016全国卷Ⅰ10,11选择题土壤中的磷(自然地理环境的整体性与差异性)8全国卷Ⅰ36(2)综合题冲积平原地势较高的旱地有利于茉莉种植的原因8海南卷16~18选择题土壤含水量的变化、影响因素及防治荒漠化的措施122017全国卷Ⅱ海南卷浙江4月选考11选择题耕地较少的原因444综合题自然恢复的次生林比人工松林防水土流失效果更好的原因1024综合题过火林地水土流失加剧的原因1014,15选择题土壤形成的影响因素819选择题冻土南界变化后的土壤变化42018浙江4月选考7选择题土壤有机质含量413,14选择题土地荒漠化828(3)综合题火山喷发对该区域农业生产的影响429(2)综合题土壤盐碱化的原因42019全国卷Ⅲ江苏卷43综合题治理大棚土壤次生盐渍化的合理建议1021选择题经济社会发展的不利条件(水土流失、石漠化严重等)430D(1)综合题农药施用对水、土环境质量的影响2

从表中可以看出,每年都有与土壤相关的高考试题。从试题来源来看,全国卷Ⅰ、全国卷Ⅱ、全国卷Ⅲ、浙江卷、江苏卷、海南卷等多套试卷都有与土壤相关的试题。从题型来看,选择题和综合题中都有与土壤相关的试题。从考查内容来看,对农业的区位因素(土壤是区位因素之一)、土壤的退化及养护等方面的考查较多,而对土壤的组成和性质、土壤的主要形成要素等方面的考查较少。

三、典例展示

1.土壤的组成和性质

【例1】(2018年4月浙江选考)土壤是各种自然地理要素共同作用的产物,土壤有机质含量高低反映了当地自然环境特征,据此,回答问题。

下列地区土壤有机质含量最高的是

( )

A.山东半岛温带森林

B.大兴安岭西侧草原

C.西双版纳热带森林

D.内蒙古高原西部荒漠

【答案】B

【解析】土壤有机质多集中在土壤表层,包括遗留在土壤中的生物残体,以及经过土壤微生物的生物化学作用所形成的腐殖质。内蒙古高原西部荒漠缺少植被,土壤有机质含量不高,D选项排除。低温有利于土壤中有机质的保存,温度较低的地方,微生物作用慢,有机质积累多。森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质;树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要以枯枝落叶的形式将有机质归还地表。因此,山东半岛温带森林、西双版纳热带森林土壤的有机质含量低于大兴安岭西侧草原,A,C选项排除,B选项正确。

2.土壤的主要形成要素

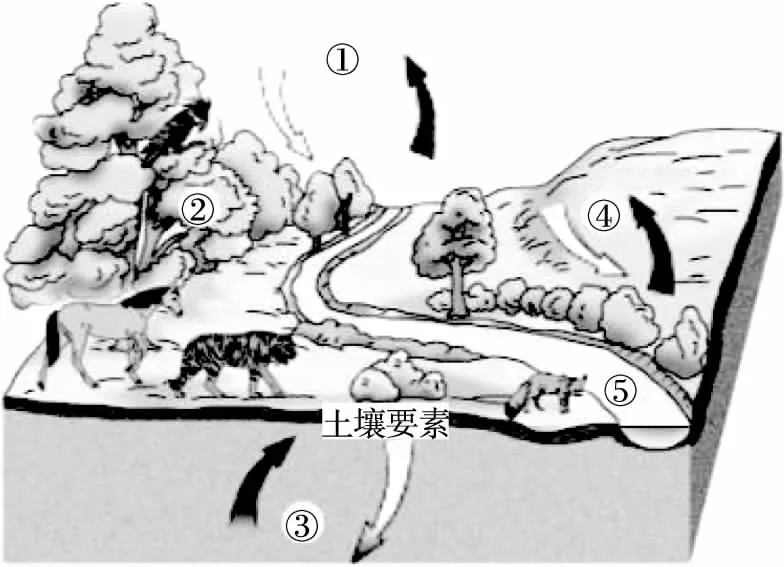

【例2】(2017年4月浙江选考)下图为小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意图。完成下列问题。

1.图中①至⑤代表了自然地理环境的大气、生物、地质、地形、水文要素,其中对土壤形成比较稳定的影响要素是

( )

A.①② B.②③ C.③④ D.④⑤

2.图示区域

( )

A.土壤肥力与生物活动密切相关

B.山坡上土壤厚度一般大于河谷

C.土壤的矿物养分主要来自植被

D.林地土壤有机质含量一般高于草地

【答案】1.C 2.A

【解析】对某个小尺度区域而言,地形和地质条件是相对稳定的,所以对土壤形成的影响也比较稳定。而生物、水文、大气等要素往往容易受到人类活动(比如,乱砍滥伐等)的影响,因此,对土壤形成的影响也不太稳定,故第1题选C。土壤的肥力得益于生物活动;山坡会受到流水的冲刷,土壤易在河谷沉积,因此,河谷土壤厚度一般大于山坡;土壤的矿物养分主要来自于成土母质;林地土壤的有机质含量一般低于草地,故第2题选A。

3.土壤的退化及养护

【例3】(2019年江苏卷)为评估农药施用对农业环境的影响程度,某农技推广中心选择生产条件相似,无工业污染的A、B两区进行对比试验。在作物生长期内,A区施用农药2次,用量1 259.25g/hm2,施用4种农药;B区施用农药5次,用量2 959.05g/hm2,施用7种农药。下表为“A、B两区环境质量检测结果”。回答下列问题。

土壤环境资料(mg/kg)镉铜铅铬锌镍A区0.1223183713011B区0.64671129116236合格标准≤0.6≤100≤300≤300≤250≤50水环境资料(mg/L)铜锌氟化物硫化物石油类阴离子表面活性剂A区0.40.90.60.30.10.1B区0.31.70.90.80.51.3合格标准≤1≤2≤1.5≤1≤1≤1

对照表中相关标准,分析农药施用对A,B两区水、土环境质量的影响。

【答案】A区水、土各指标均合格;B区镉和阴离子表面活性剂超标。

【解析】该题直接比较表中质量检测结果与合格标准的大小即可。对比分析后发现,B区的镉超标,以及阴离子表面活性剂有所超标,其他均合格。A区水、土各项指标都合格。

【例4】(2019年全国卷Ⅲ)农用大棚长期处于封闭或半封闭状态。随着使用年限增长,我国北方不少大棚内土壤次生盐渍化逐渐显现,影响作物产量和品质。究其原因主要有:灌溉水含盐量高;过量施用化肥等。

提出治理大棚土壤次生盐渍化的合理建议。

【答案】减少化肥施用量、增施有机肥;利用淡水灌溉淋溶(洗);夏季时去掉棚膜,利用雨水淋溶(洗);客土置换。

【解析】从材料中可以得知,我国北方大棚内土壤次生盐渍化的原因主要有灌溉水含盐量高、过量施用化肥等。对于灌溉水含盐量高,可以采取淡水淋盐、利用夏季雨水淋洗等措施;对于过量施用化肥,可以采取减少化肥施用量、增施有机肥等措施。另外,也可以采取替换盐渍化的土壤来治理大棚次生盐渍化。

四、教学启示

结合2017年版《课程标准》、高考试题,对土壤的考情进行梳理,得到以下教学启示。

1.关注对原有知识的考查

在教学过程中,需要进一步关注对土壤这一自然地理要素在地理环境的整体性、农业区位因素、区域存在的环境与发展问题以及环境污染问题等内容中的考查。比如,2015年四川卷对“栽植奇异果的有利自然条件(包括土壤这一农业区位因素)”的考查,2019年全国卷Ⅲ“提出治理大棚土壤次生盐渍化的合理建议”等。

2.把握考查方向的变化

2017年版《课程标准》中增加了“通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素”这一部分内容。另外,2017年版《课程标准》更加具体地要求了环境污染部分土壤污染的类型、形成机理、修复方法和技术等。相应地,新的试题情景不断出现,考查方向也发生了新的变化。比如,2019年江苏卷考查了“农药施用对水、土环境质量的影响”,2018年4月浙江选考考查了“土壤有机质的含量”。

3.凸显地理实践力的培养