家庭规模对生活基础用水分布特性的影响

2019-11-16胡振柳燕李迎峰

胡振 柳燕 李迎峰

摘 要:随着我国城市化的高速发展,城市居民数量不断扩张,生活用水需求也迅速增长。本文应用2014年中国城市居民家庭消费金融调查数据,利用统计推断的方法,构建城市居民生活基础用水的分解模型,并对人口规模为1—6人的家庭用水情况进行分布模拟和分析。结果发现,城市居民生活用水总体上服从毛刺分布,且存在着基础用水量;该基础用水量的大小与家庭规模密切相关,随着家庭规模的扩大,基础用水呈现逐渐增加的趋势;其增量变化并非完全遵循边际递减的规律,其中1—3人家庭和4—5人家庭均存在着边际递减规律,但4人家庭生活用水增量大于3人家庭,6人家庭基础用水增幅最大。借助城市居民生活基础用水及其变化特征,可以指导城市居民生活用水的政策制定,加强城市居民生活用水的精细化管理。

关键词:家庭规模;生活基础用水;分布特性

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2019)05-0106-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.009

一、引言

水资源作为一种不可或缺的基础性资源,在社会经济发展过程中起着重要的作用[1]。在世界范围内,水资源短缺已经成为世界经济发展的重要阻碍,很多国家正进入严重缺水的时代[2]。我国也是严重缺水的国家之一,2010年我国有约400个城市缺水,其中有100多个城市严重缺水,一半以上的城市供水不足[3],到2013年,每年有超过60亿立方米的水资源短缺[4],2016年,我国人均水资源占有量仅为2200m3,约为世界平均水平的1/4[5]。近年来,我国城镇化的高速发展和城镇人口的不断聚集,导致城市对水资源的需求在急剧增加[6],居民生活用水量的迅猛增长,已成为城市用水的主要增长点。因此,研究城市家庭生活用水的消费规律,开展城市家庭生活用水精细化管理和提升家庭生活用水效率,对于缓解水资源紧张的局面和推进节水型社会建设具有重要意义[7]。

家庭生活用水影响因素较多,可以归为宏观和微观两个方面。在宏观方面,主要包括社会人口学特征[8]、水资源利用与保护[9]等,其中人口增长是城镇生活用水增加的主要原因[10]。在微观方面,家庭特征是生活用水的主要影响因素[11],莫斯塔法维(Mostafavi)等的研究发现家庭规模是家庭生活用水量最具决定性的指标,家庭中每增加一位常住人口生活用水消费每年增加34818升[12];乔基姆(Joachim)等发现家庭规模较大与人均家庭用水量较低有关,人均用水量和家庭人口之间存在负相关关系主要是因为是洗涤、园艺甚至烹饪等几种用水量的增长幅度往往小于家庭规模的增长[13]。玛基(Makki)等发现家庭人口构成是决定家庭生活用水的因素之一,具体来讲,淋浴事件发生率较高的家庭主要是有成人、青少年和儿童的大家庭,淋浴时间较长的家庭最有可能是高收入的青少年家庭[14];宝拉(Paula)的研究发现,由1—2个年轻人(平均年龄小于40岁)组成的家庭人均耗水量最高[15]。拉斯纳亚卡(Rathnayaka)等发现家庭规模和家庭中12岁以下的儿童与生活用水之间关系密切,且其解释能力随着用水量的减少而增加[16];拉西尼杜(Lasinidu)等发现家庭规模和家庭成员年龄对生活用水的影响是显著的,家庭规模、家庭中年龄为65岁以上人口与生活用水之间呈正相关关系,年龄为18—64岁人口与生活用水之间的关系为弱正相关,年龄为18岁以下人口与生活用水之间有弱负相关关系[17]。

目前的研究文献,在研究“人”这一因素对生活用水的影响时,通常都是针对个体展开的,即家庭中人的年龄、性别、知识水平等的不同,其用水行为和用水量均会有所变化。而在实际中,家庭是多人的组合,家庭中每个人并非孤立生活,而是一种集体的生活,各种用水行为并不相同,有一些用水是全家“共享”,还有一些用水是个人“独享”的,这就导致家庭用水量并非是家庭中个人用水量的简单相加,其变动规律应该体现家庭用水的“集体性”和“个人性”。基础用水体现着家庭生活用水的“集体性”,是使住宅达到一定的环境要求,为居民构建基本生活环境而发生的用水,这主要由家庭的共享用水行为产生的。例如空气清新器用水、拖地用水等,均是满足家庭成员的共同需要而产生的,并不会随着家庭人数增加而呈线性变化;可变用水体现着家庭生活用水的“个人性”,家庭中很多用水活动是由一个人完成,这些活动产生的水耗只能满足行为主体的需要,属于独享水耗行为,例如洗浴用水、洁厕用水、个人饮用水等,由于目的不同,很少能够两个人以上共同使用。独享用水行为仅满足家庭中某一个人的用水需要,且因个人生活、工作或兴趣的差异有不同的表现。

因此,区分家庭生活用水的形态表现,是有效分析家庭用水的驱动因素和判断揭示家庭生活用水变动规律的基本前提,但这一问题的研究目前在理论界尚未涉及,而有效解决这一问题,对于制定合理的家庭用水控制标准和对策具有重要的指导意义。

二、数据来源与研究方法

1.数据来源

本文采用2014年中国城市居民家庭消费金融调查数据中的家庭关系数据,研究城市家庭规模变化对生活用水的影响,该调查结果显示,全部家庭的人口数量最少为1人,最多为9人。在样本选择时进行了如下处理:

①刪除了人口为7—9人的样本,这些样本数量较少,其统计分析结果可靠性较弱,因此,未将其纳入研究范围。

②对人口为1—6人的样本进行了筛选,删除了水费为0的家庭,家庭中存在常住人口但没有生活用水耗费属于异常情况。

经过处理后样本数据为4860个,分布于26个省、市以及自治区(见表1),其中,样本量超过100的地区有17个,覆盖了东部、中部和西部大部分地区以及北京、上海两个特大城市,在各地区分布比较均匀。

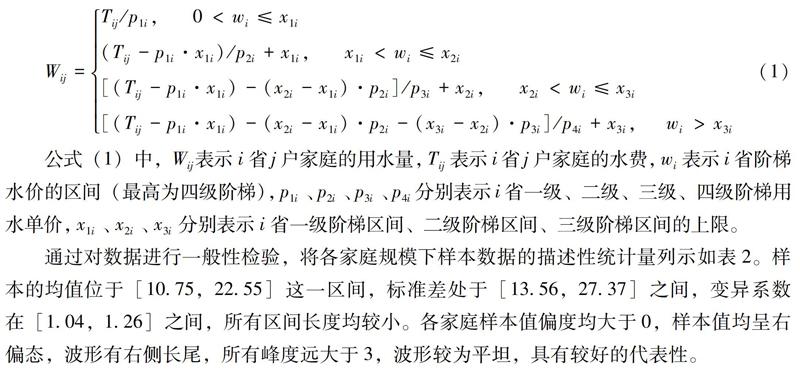

2.生活用水量的计算

在本文采用的调研数据中,生活用水数据为用水费用,研究中需要将水费转换成用水量,其方法为:调查各地区省会城市的阶梯水价和水量,用其代表所属地区的阶梯水价和水量,对于施行固定水价的城市可以应用公式(1)的第一级阶梯用水量公式计算求得家庭生活用水量,对于施行阶梯水价的城市按照公式(1)计算求得家庭生活用水量。

通过对数据进行一般性检验,将各家庭规模下样本数据的描述性统计量列示如表2。样本的均值位于[10.75,22.55]这一区间,标准差处于[13.56,27.37]之间,变异系数在[1.04,1.26]之间,所有区间长度均较小。各家庭样本值偏度均大于0,样本值均呈右偏态,波形有右侧长尾,所有峰度远大于3,波形较为平坦,具有较好的代表性。

3.模型构建

基于理论分布,构造函数:

其中,p值是KolmogorovSmirnov检验的显著性检验概率,p∈[0,1],如果概率小于或者等于0.05,则认为样本来自的总体分布形态与指定的分布存在显著差异,反之则不存在显著差异。所以在各分布下当p取最大值,同时该值需要大于0.05时,用水量数据来自的总体分布与初步筛选的分布无显著差异,解出的Ai值就是各家庭规模下生活用水量中的基础部分。同一家庭规模下如果初步筛选的几种分布p值都大于0.05,还需要进行下一步检验以选出最优分布,p值小于等于0.05的分布可以直接予以排除。

对家庭生活用水进行形态分解的公式如下:

三、结果与分析

1.统计特性

进行统计特征初步分析,观察不同家庭规模用水量数据曲线与各统计分布函数累积风险曲线的拟合度,初步筛选出与原始数据拟合较好的分布,分析依据是家庭用水量数据曲线与累积风险曲线形状越相近,说明原始数据与指定分布拟合越好。初步筛选应用的分布模型包括BirnbaumSaunders分布、Burr分布、Generalized Extreme Value分布、Inverse Gaussian分布、LogLoglogistic分布和Lognormal分布,其概率密度分布和累积概率密度如图1和图2所示。

进一步分析Ai值和p值两个参数可以发现,Generalized Extreme Value分布不存在最优Ai值,Inverse Gaussian分布和BirnbaumSaunders分布的最优Ai值全部为0,Lognormal分布2—4人家庭最优Ai值均为0,1和6人家庭的最优Ai值接近于0,这几种分布均可以直接判断不存在家庭生活用水量中的基础部分,而Burr分布和LogLogistic分布的Ai值和p值相对较好(见表3),家庭生活用水具有較大可能符合Burr分布或LogLogistic分布,其相关参数如表4所示。

2.状态分布

运用蒙特卡洛方法进行多组仿真,利用双独立样本T检验,分析仿真数据与样本数据的分布一致性,进一步判断家庭用水的分布函数,其过程为对用水量数据与筛选出的两种分布进行每次30组、每组循环10000次的KolmogorovSmirnov检验,在进行KolmogorovSmirnov检验时每次运行30组,每组保证较多的循环次数,可以使计算结果更为稳定可靠。

检验结果中的拒绝次数表示的是用水量数据和模拟样本不服从同一分布的次数,拒绝次数越多表明模拟效果越差,拒绝次数不高于1000可以说明大约有90%的可能用水量数据和模拟样本服从同一分布。通过比较不同家庭规模下Burr分布和LogLoglogistic分布的拒绝次数,可以发现两种分布的拒绝次数较小且在某些家庭规模下比较接近。为了找出不同家庭规模下生活用水量数据服从的最优分布,需要对这两种分布依次进行双独立样本T检验,检验结果整理见表5。

结果表明,1—6人家庭均服从毛刺分布。在1—6人家庭规模下,Burr分布和LogLoglogistic分布的显著性这一项均为0.000,根据统计学上的意义,显著性小于0.05,说明这两种分布是存在显著性差异的。参数估计部分已经得出3人家庭服从毛刺分布,比较其他家庭规模下两种分布拒绝次数的平均数可以发现,2、4和5人家庭毛刺分布拒绝次数的平均数远低于双对数分布,6人家庭两种分布的拒绝次数比较接近,但双对数分布的Ai值偏小,因此可以判断居民生活用水服从毛刺分布。

3.拟合结果

根据居民生活用水分布特征和本文所构建模型,计算出不同规模家庭居民生活基础用水(见表6)。

可以发现,基础用水部分与家庭规模之间关系密切,随着家庭规模的扩大,基础用水部分不断增大,但其增量并非完全遵循边际递减的规律,具体表现出如下特征。

(1)1—3人家庭、4—5人家庭基础用水增量均逐渐减小,呈现了边际递减规律,其中,2人家庭基础用水比1人家庭增幅降低了0.3345t,这一般可以说明,与单身生活相比,两口之家生活状态发生了实质性的改变,共享用水部分对生活用水总量的影响最大;5人家庭基础用水的边际变化最小,仅比4人家庭增加0.0192t,说明4人家庭和5人家庭用水的共享部分基本相同,其生活模式非常相近。

(2)4人家庭基础用水增幅大于3人家庭,但增幅不大,6人家庭基础用水大于1—5人家庭,在6类家庭中增幅最大,这说明了代际对基础用水的影响。6人家庭基本是三代人共同生活,参照世界卫生组织对人口年龄的划分标准,将18岁以下划分为未成年人,18—44岁划分为青年人,45—59岁划分为中年人,60岁以上划分为老年人,并对家庭进行5位数编号,分别代表家庭中总人口数、未成年人口数、青年人口数、中年人口数和老年人口数,在调研问卷中,6人家庭共有246个样本,三代人共同生活的家庭有232个,占比达到94.31%。6人家庭不同代际之间的饮食和作息均存在着巨大的差异,对家庭环境的要求也明显不同,因此,在生活用水方面,共享的比重也相对较低。

上述变化特征表明家庭生活用水需求并不完全符合边际递减规律,这一现象从分布图(见图3)表现得更加明显。

4.有效性检验

为了进一步分析拟合结果的有效性,将每种分布确定的最优Ai值代入用水量形态分解公式,对实测数据与筛选出的分布进行每次30组,每组循环5次的KolmogorovSmirnov检验,其结果如图4所示。在同一数轴上,可以利用箱形图比较实测数据与仿真数据的差异,数据箱从下到上5个点依次是下边缘值、下四分位数、中位数、上四分位数、上边缘值,可以直观看出各人口家庭用水量调研样本数据与仿真结果上下边缘、中位数、上下四分位的位置与高度基本相同,可以说明拟合结果具有较好的准确性。

为更有效地分析数据之间的差异,将不同规模家庭实测与仿真箱形图这5个点的数据进行计算。以一人家庭为例进行分析,其余规模家庭的分析与之相同。一人家庭箱形图下边缘值均为0,不存在差异;下四分位数实测值为2.9301,仿真值在[2.9139,3.4625]区间范围内;中位数实测值为6.2801,仿真值位于[6.0640,7.2601]区间;上四分位数实测值为13.1001,仿真值处于[11.0814,13.5321]之间;上边缘值实测值为28.3551,仿真值在[22.5097,29.4594]之间,箱形图5个点的实测数据均在仿真数据区间内,且与仿真出的数值接近,数据一致性高。Pvalue反映的是调研样本数据与仿真数据做双样本KolmogorovSmirnov检验的显著性检验概率,Pvalue大于0.05,说明分布的吻合程度高。除仿真五外,一人家庭其余的Pvalue值均大于0.05,进一步说明拟合效果良好。通过所有计算数据可以发现各人口家庭用水量仿真数据上下边缘值、上下四分位数、中位数与实测数据基本一致,仿真能够真实地反映统计特征。

四、结论与讨论

1.结论

本文应用2014年中国城市居民家庭消费金融调查数据,利用统计推断的方法,构建城市居民生活基础用水的分解模型,并对人口规模为1—6人的家庭用水情况进行分布模拟,结果发现,城市居民生活用水总体上服从毛刺分布,且存在着基础用水量,该基础用水的大小与家庭规模密切相关,随着家庭规模的扩大,基础用水呈现逐渐增加的趋势,但其增量变化并非完全遵循边际递减的规律,其中1—3人家庭和4—5人家庭存在着边际递减规律,但4人家庭生活用水增量大于3人家庭,6人家庭基础用水增幅最大。

在我国,居民生活用水基本上是一种粗放式管理,大多数城市仍然实行统一价格,即便是一些城市实行阶梯水价,但最多为二级或三级阶梯定价,四级定价的城市非常少。更为重要的是,用水量仍然以家庭为单位进行考核,没有考虑家庭中居住人口数量,这既有失公平,也容易助长浪费的风气。应该说,以家庭为单位制定阶梯水价,在操作上不够便利,但互联网技术的发展,为及时统计家庭常住人口数量提供了可能性。用水量与人口密切相关,但阶梯水价的设置并没有很好地将人口因素考虑在内。因此,在接下来的研究中,根据居民生活用水的规律和特征制定阶梯水量和水价,是加强水资源管理精细化的必然要求,也是未来城市发展的必然趋势。通过研究制定合理的家庭用水量管控标准,促进社会的公平,保护我们赖以生存的水资源,这具有极强的现实意义。

2.讨论

基础用水仅反映了家庭人口共享用水部分的变化规律,其不完全遵循边际递减的规律,并不能说明家庭生活用水总量的边际变化也不遵循边际递减的规律。在家庭用水总量中,基础用水仅是家庭用水的一个构成部分,用水形态的另外一种表现形式——变动用水部分满足个人需要,尽管不一定完全随人口变化成线性相关,但与家庭人口数量的相关性更高,其对家庭生活用水总量的影响更大。因此,家庭生活用水总体的边际变化规律,还需进一步分析变动用水的变化特性之后才能确定。

参考文献:

[1]沈恬, 陈远生, 楊琪. 城市生活用水能耗强度及其影响因素分析[J]. 资源科学, 2015(4): 744-753.

[2]PEDRAM D, REZA K, SIAMAK M. An agentbased behavioral simulation model for residential water demand management: the casestudy of Tehran,Iran[J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2017, 78(11): 51-72.

[3]LIU J G, RAVEN P H. Chinas environmental challenges and implications for the world[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2010, 40 (9-10): 823-851.

[4]FENG Z. The national food security research[J]. Advances Applied Economics Finance, 2013, 4 (1): 646-651.

[5]石志民, 袁国宝. 水资源可持续发展的对策与建议[J]. 科技创新与应用, 2016(23): 234-234.

[6]LEE D J, PARK N S, JEONG W. Enduse analysis of household water by metering: the case study in Korea[J]. Water & Environment Journal, 2012, 26 (4): 455-464.

[7]潘文祥, 高学睿, 王玉宝, 赵旗, 孙淼. 城市家庭生活单元耗用水过程和机理研究进展[J]. 南水北调与水利科技, 2017(1): 140-147.

[8]ROSA D, VICENTE P, ANA S. Is there an environmental Kuznets curve for water use? a panel smooth transition regression approach[J]. Economic Modelling, 2013, 31(38): 518-527.

[9]KIRSTEN D, CORINNA D, ROBIN VAN DEN H, et al. Watersaving impacts of smart meter technology: an empirical 5 year, wholeofcommunity study in Sydney, Australia[J]. Water Resources Research, 2014, 50 (9): 7348-7358.

[10]ZHANG C L, DONG L H, LIU Y, et al. Analysis on impact factors of water utilization structure in Tianjin, China[J]. Sustainability, 2016, 241(8): 1-11.

[11]GEOFFREY J. SYME, SHAO Q X, MURNI P, et al. Predicting and understanding home garden water use[J]. Landscape and Urban Planning, 2004, 68(1): 121-128.

[12]MOSTAFAVI N, SHOJAEI H R, BEHESHTIAN A, et al. Residential water consumption modeling in the integrated urbanmetabolism analysis tool (IUMAT)[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 131(4): 64-74.

[13]JOACHIM S, THOMAS H. Determinants of residential water demand in Germany[J]. Ecological Economics, 2009, 68(6): 1756-1769.

[14]MAKKI A A, STEWART A A, BEAL C D, et al. Novel bottomup urban water demand forecasting model: revealing the determinants, drivers and predictors of residential indoor enduse consumption[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 95(2):15-37.

[15]PAULA V, CATARINA J, DDIA C. Assessment of household water use efficiency using performance[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 116(1): 94-106.

[16]RATHNAYAKA K, MALANO H, ARORA M, et al. Prediction of urban residential enduse water demands by integrating known and unknown water demand drivers at multiple scales I:model development[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 117(2): 85-92.

[17]LASINIDU J, DARSHANA R, SHUNSUKE M, et al. A GIS based spatial decision support system for analysing residential water demand: a case study in Australia[J]. Sustainable Cities and Society, 2017, 32(7): 67-77.

[責任编辑 刘爱华,方 志]0