老人非正式照护与支持政策

2019-11-16王莉王冬

王莉 王冬

摘 要:在老人的长期照护中,来自家人、朋友、邻居等的非正式照护一直占有极其重要的地位。为减轻非正式照护者负担并更好地履行照护服务,发达国家意识到为非正式照护提供支持的必要,并将非正式照护者视为重要的利益相关者,纳入制度层面整体设计。我国对非正式照护的直接支持尚未形成。国家应考虑在宏观层次出台非正式照护支持制度和政策,在社区中观层次,整合照护资源,提供喘息、培训等具体服务。同时,发动社会力量,发扬中华民族孝文化,推动对非正式照护者社会价值的尊重和认可。

关键词:长期照护;非正式照护;非正式照护者;支持政策

中图分类号:C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2019)05-0066-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.003

一、问题的提出

照护是社会政策的核心概念之一[1],有来自机构等的正式照护,也有来自家人(亲属)、朋友、邻居等担任照护者的非正式照护。国外研究表明,非正式照护在老人的长期照护中一直占有极其重要的地位。在欧洲,非正式照护者在长期照护中的贡献超过了3/4,非正式照护人员至少是正式照护人员的两倍[2]。研究者对非正式照护的经济价值估算显示,2015年英国照护者贡献的经济价值是1320亿英镑,接近英国年度卫生总支出[3]。在美国,近五人中就有一位成人为50岁以上的亲戚或朋友提供非正式照护[4]。考虑到未来老龄人口的发展和大多数国家公共预算的压力,以正式照护完全替代非正式照护既不可行,也不可能[5]。

在创造了巨大的经济价值与社会价值的同时,家庭等非正式照护者承受着经济、健康、心理、就业等沉重负担,其中非正式照料对女性的影响尤为突出[6]。为减轻照护者负担并更好地履行照护服务,发达国家意识到为家庭照护者提供支持的必要。现行支持政策中,发达国家已经有些好的建议与实践,在提供经济支持与服务支持的基础上,推动实施单独的照护者需求评估方案,在制度层面将其嵌入于正式照护体系中[7],乃至全面实施国家照护者战略。

中国是世界上老年人口最多的国家,也是增长速度最快的国家之一。2001年,中国65岁及以上人口达到7%,进入老龄社会;约在2025年达到14%,进入高龄社会;约在2040年达到21%,进入超高龄社会[8]。若将失能和失智人口与需要连续照护6个月以上的残障者和慢性精神病人加总,2016年,我国有长期照护需求的人口至少达6000万至7000万人[9]。老年人口对长期照护服务的刚性需求不断釋放。国内研究表明,家庭等非正式照护仍然是老人长期照护的首要选择[10]。家庭照护者同样面临较大的经济和精神压力,生活满意度低。当老人患有精神性疾病时更是如此。而且,未来中国平均每个劳动者的老年家庭照护负担将迅速增加,家庭亟须来自外部的资源和服务支持[11]。尽管国内认识到给予非正式照护者支持的重要性,但有关支持政策的研究还非常有限。

基于以上分析,本文拟从非正式照护的特征、世界各国非正式照护支持措施着手,探讨分析我国非正式照护领域的突出问题,从政策与实践的角度理解其处境、问题及发展趋势,提出中国情境下的非正式照护政策的方向选择。

二、非正式照护支持政策在全球实践中的经验教训

1.非正式照护的特征

“非正式照护”的定义是广泛的,涉及照护活动的所有维度。它涵盖了对老人有功能限制的任何帮助(日常生活以及工具性日常生活活动)。对比正式照护,非正式照护在提供者、专业技能、时间、收费、服务、照护发生地以及合约等方面,存在着一定差异(见表1)。事实上,关于非正式照护尚无统一的定义,其界定方式与侧重点各有不同。基于正式照护与非正式照护区分的角度,一般理解为,正式照护体系是由机构(包括组织和团体)所提供;非正式照护体系一般是由与被照护者有社会关系的人,如配偶、父母、子女、其他亲属、邻居、朋友等提供的照护。从照护的输送来看,正式照护体系的照护者一般以有组织的方式来输送服务。正式照护招募的是有一定技能的知识者,照护期限是有限的,通常是有酬付费式服务,去商品化程度较低。与此相对应,非正式照护是基于亲属、婚姻、友谊,照护是长期的,建立在承诺、责任和爱的基础上[12],是无偿提供的,照护服务并未成为商品在市场体系中销售,而是在私领域中无偿供给,去商品化程度高。若是将其与长期照护模式相匹配,一般而言,家庭是非正式照护的主要服务地点,而居家照护与社区照护通常被视为涵盖了正式照护和非正式照护的双服务模式。

社会变迁以及发达国家长期照护政策对非正式照护的支持已使得非正式照护与正式照护变得不那么对立。从当前的政策实践来看,如长期护理保险,以及社区服务的实施,使得家庭等非正式照护也可以得到现金、服务等正式支持,从而改变了目前非正式照护的私领域属性。这是一种变相的对非正式照护服务权利的尊重,也是发达国家中出现的建立在新的照护关系基础上的、新形式的、以家庭为基础的照护工作[13],表明了发达国家在意识到非正式照护出现危机而正式照护又不能完全替代非正式照护的情况下的政策意图,同时也表明非正式照护者获得正式支持已成为一种社会权利[14]。

2.各国非正式照护支持措施分析

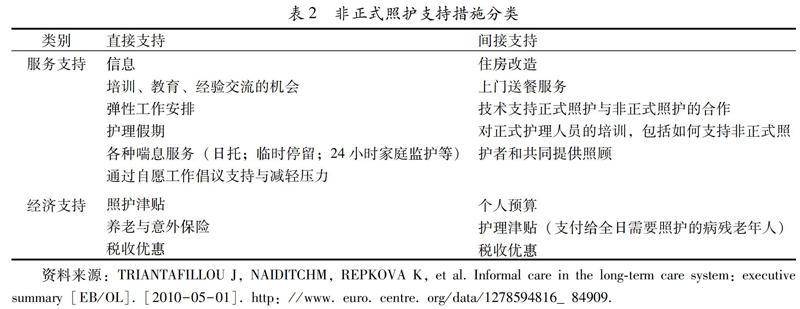

对于非正式照护的不同支持,与文化背景、家庭制度和社会福利政策有关。但有些政策,如喘息服务、就业支持等被广泛采用,同时基于老龄化的现实,不同国家对非正式照护的支持措施正在趋向普遍。各类支持措施中,以是否直接针对非正式照护者,可以分为直接支持与间接支持。直接支持是主要以非正式照护者为对象采取的措施,是对非正式照护者的直接支持服务,如咨询、喘息或培训服务;间接支持是针对被照护者(老人)的支持,形成对非正式照护者的间接影响。该服务的重点是被照顾者,但照顾涟漪效应可能是相当大的。例如老人领取的津贴可以用来支付给非正式照护者。从支持的内容方面,可将支持措施分为服务支持与经济支持。上述具体支持措施见表2。

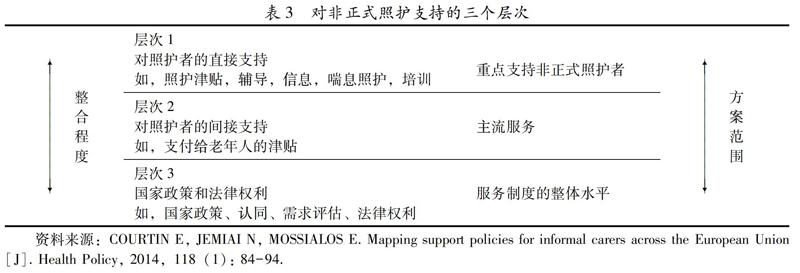

然而,上述措施没能体现国家层次对非正式照护的支持,没能体现提供这些服务的更广泛的政策环境。基于此,在直接支持与间接支持、经济支持与服务支持的基础上,还应涉及国家的服务和实践(见表3)。虽然这一层次不包括对非正式照护者的具体支持服务,但会潜在地影响照护者提供照护的整体能力,例如与照护相关的就业政策是否到位等[2]。

3.各国具体支持措施

(1)国家整体层面。

面对人口老龄化、照护需求快速增长和家庭结构变迁的现实,英美等国家对非正式照护者的支持纷纷设置法规,或提升到国家战略高度。英国以立法承认非正式照护者对老人长期照护的贡献。1995年,《照护者(认可和服务)法》对于经常提供大量照护的照护者进行照护需求和能力的评估。随后进一步立法,规定法定组织必须共同发展符合照护者需要的创造性服务。某人的照护能力与意愿不应被视为理所当然[15]。2010年出台的《认可、重视和支持:下一步照护者战略》,概述了以下优先事项:早期识别非正式照护者,促进他们参与设计当地护理服务和规划个人护理包;使非正式照护者在照护时继续工作;发展个性化支持;维持其家庭和社区生活;保护其身心健康。2000年,美国制定《国家家庭照护者支持计划》,这是联邦政府资助的第一个专门针对家庭照护者的项目,由美国老龄管理机构(AoA)管理,按照州和各地方70岁及以上老年人的比例提供资金支持,旨在帮助家庭和非正式照护者尽可能长时间地在家里照顾他们的亲人。该计划针对家庭照护者提供五类服务,包括:信息服务;协助照护者获得服务;个体咨询、团体组织及照护者培训;喘息服务和其他服务,并与其他州和社区服务相结合,提供一套相互协调的服务支持[16]。

(2)经济支持。

首先来看照护津贴方面。

经济方面的补偿是支持非正式照护者的重要手段,而照护津贴是其中的一项主要政策。大约66%的欧盟成员国为非正式照护提供现金津贴。德国支付给家庭成员的照护金额在法律上是固定的。依照失能状况和需要护理的程度将护理级别标准化。在每一个层次上,照护家庭成员每周都要提供特定的护理小时。澳大利亚为独自在家对老年人长期(大于六个月)照护者提供补助(Carer Payment),获得该项资助的人要进行资产评估。同时,对老人提供日常照护的人,都提供津贴(Carer Allowance),无论照护者是否有收入[17]。在北欧国家,如瑞典、芬兰、挪威等,照护津贴的发放采用与政府签订准就业合约的形式,非正式照护者的资格有一定的限制,仅限于老人正式照护服务难以获得或者成本过高的区域。有一些国家对受照护者提供补贴,形成对非正式照护者的间接补助。如英国的个人预算,可以购买用餐等主流服务,也可作為现金直接支付给提供帮助的亲戚或朋友[18]。在提供现金收益的所有欧盟成员国中,超过50%是提供给被照护者的,略多于支付给非正式照护者的。

其次再看其他社会保障方面。

许多国家还提供养老与意外保险等其他保障措施,以增强非正式照护的吸引力。2015年1月、2016年1月,德国《护理加强法案》中,长期护理险将为所有护理等级在2至5级间的人群提供一周两天、共计10小时以上居家护理人员缴纳养老保险,缴费额随护理级别的上升而增加。照顾护理需求特别高(5级)的亲属者,得到的养老保险缴费增加25%。非正式照护者也将被失业保险更好地覆盖。长期护理保险为离开正式工作岗位、照顾亲属的护理者缴纳失业保险。非正式护理者有权领取失业救济金,同样也可享受积极就业促进措施,以便在照料期结束后顺利过渡到就业[19]。还有一些间接的经济支持措施,如针对老人的税收减免,社会保障的交费减免,从而更有能力直接雇佣或支付给照护者(包括家庭照护者)。

(3)服务支持。

直接支持方面,为提高或恢复非正式照护者的照护能力,一些国家引入了喘息服务等支持政策。喘息照护是不同类型的干预措施的总称,主要目的是为家庭照护者及照护对象提供暂时性的自由、支持以及与他人交流的机会[20]。喘息服务有多种形式,如居家间歇照顾、日间照顾,由专业护理机构提供的临时性或紧急的夜间护理服务,短暂的休息或短期(一周或周末)住院和特殊的节日安排。有时,照护者讨论小组和专业人员的照护者培训也被视为临时照护[21]。目前,喘息服务已作为一种有效的照护支持模式,而得到大多数发达国家和地区的接受和认可,在21个欧洲国家都有提供,成为发展最快的类型[2]。2003年,美国颁布《喘息法案》,帮助家庭照护者获得负担得起的高质量的喘息服务。该法案将建立联邦计划,以支持发展喘息服务基础设施,服务于所有家庭照护者,不论年龄、收入、残疾或家庭状况[22]。1996年,澳大利亚联邦政府出台《国家照护者喘息计划》,旨在通过获取信息、喘息服务和其他措施,支持和维护照护者与被照护者之间的关系。在澳大利亚,有超过650家喘息服务,54家联邦喘息照护中心接受该计划资助,为照护者提供他们所需的信息和各种咨询服务。2010年,为尊重和保障照护者的权利,澳大利亚政府出台了《照护者认可法案》和《照护者支持策略》,提出了公共服务部门和机构在制定关于照护者的政策和提供服务时应遵守的原则,以及通过暂休、托管等喘息服务对照护者的具体支持措施。此外,还有基于社区的喘息照护服务,包括日托中心、居家喘息等多项服务[23]。

就业支持方面,照护假期是许多国家采取的一项照护支持政策。几乎80%的欧盟国家为亲属的非正式照护提供休假安排。非正式照护者可以根据照护需要与雇主协商,获得“照护休假”或者灵活工作安排。2008年德国实施《照护时间法》(Pflegezeit),规定15名员工以上的企业应引入家庭照护休假制度,如果通过集体谈判协议,员工可以有最多十个工作日带薪休假。员工还可向单位申请为期6个月的无薪护理假期。2012年德国政府推行《家庭照护时间》,提供了一个最长两年的兼职休假,减少50%的工作时间。在非全日制休假期间,雇员得到满勤工资的75%[24]。2015年1月、2016年1月,德国《护理加强法案》规定照顾近亲的雇员有权获得长期护理者假(完全或部分休假),他们的工作时间可以减少至每周15小时,为期24个月,以便为近亲提供照料,请假期间还可享受免息贷款[19]。

在一些国家,包括荷兰、法国、奥地利和比利时等,国家鼓励照护人员减少他们在劳动力市场的参与,而不是退出,为就业关系的变化提供政策性支持。2002年,奥地利政府出台政策,非正式照护者有六个月的时间休假、换工作或改变工作时间[25]。在瑞典,政府为那些得到报酬的照护者准备转入另一类型就业时提供一定的劳动力市场训练,英国也通过《新政50+》(the New Deal 50 Plus) 帮助那些退出劳动力市场的人在照护期结束后回归[26]。

对非正式照护者的培训、教育与经验交流方面,各国还普遍针对非正式照护者提供一系列的培训服务。自2000年以来,美国依托《国家家庭照护者支持计划》,每年向各州分配超过1亿2500万美元提供“关键信息、培训和咨询”,以满足非正式照护者的特殊需要[2]。爱尔兰的“照顾照护者”网络是一个自愿组织,由109个护理组和16万非正式护理人员组成。他们为照护者提供支持服务,包括:“照护者诊所”网络,致力于非正式护理人员的身心健康;合格的护士,免费提供信息和建议;爱尔兰教育和培训机构认可的“家庭关怀”方案,它包括一个为期13周的计划,涉及营养、运动、药物管理、预防虐待老人等模块。2009至2011年间,共有3400名非正式照护者获得认可[16]。

信息和通信技术(ICT)的革命性发展,使得非正式照护者的照顾也可以借助ICT解决。2009年SafetyNet安全网项目在挪威多城市发起,其总体目标是增加非正式照护者的知识和创造支持性的社会网络,从而改善他们的健康、适应能力和自我管理能力[27]。

此外,还有很多非特定的间接支持措施,如各国政府出台的正式的照护服务,居家的基本医疗服务,针对老龄群体居住环境的改造、交通服务等,提供的购物、打扫、送餐服务以及一些个人服务(洗澡、修指甲和如厕等)等,节约了照护者的时间成本,减轻了照护负担,有利于非正式照护者履行照护,形成对非正式照护者的潜在支持。

综上所述,各国决策者不断确保照护者自身需要和被照顾者的需要一样得到考虑和满足,或通过向照护者提供现金福利,补偿其失去的收入或承认作为照护者的作用,或建立服务(如咨询,喘息服务等),以促进他们的照护任务,推动实施单独的照护者需求评估方案,乃至出台国家层次的非正式照护战略。这些政策措施不断显示出,国外已将非正式照护者视为重要的利益相关者,纳入到制度层面整体来考虑。

三、我国的非正式照护政策传统、实践与构建

1.政策传统与实践

要构建我国对非正式照护者的支持体系,首先需要明晰我国在此方面的政策传统与实践。

(1)政策传统。

依据照护对象、照护主体以及政府的支持政策,可将我国照护政策的演变大致划分为三个阶段。

第一阶段是新中国建立初期至20世纪80年代。这一阶段,中国以家庭为主的非正式照护几乎解决了老人的照护问题。政府的支持政策主要是从救济角度帮扶一些老人,此时政策中并没有涉及老人的长期照护问题。

第二阶段是20 世纪80年代至2011年。自20世纪80年代以来,中国不仅经历了世界上最快速的老龄化进程,同时还伴随着市场经济体制改革、计划生育政策的实施,家庭照护受到一定的冲突与挑战。

在老年人照护政策方面,也出现了一些调整趋势:一方面是家庭长期照护传统的固化。1996年通过《中华人民共和国老年人权益保障法》,将子女和家庭赡养老人的责任法律化。另一方面是提出构建以居家为基础、社区服务为依托、机构养老为补充/为支撑的多重服务体系。2006年,在《关于加快发展养老服务业的意见》中首次提出“养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务,满足老年人特殊生活需求的服务行业”,“要按照政策引导、政府扶持、社会兴办、市场推动的原则,逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系”。2010年,国务院《关于发展家庭服务业的指导意见》中,提倡大力发展家庭服务业,向家庭提供各类劳务,满足家庭生活需求。2011年,《中国老龄事业发展“十二五”规划》中指出,要“发展适度普惠型的老年社会福利事业”,强调充分发挥家庭和社区功能,着力巩固家庭养老地位。上述若干意见表明,较之以前单纯依靠家庭照护养老,这一阶段的政策集中体现了政府、市场、家庭的结合。同时政府政策在于发展普适的老年社会福利,政策对象是社会一般老年人,而非仅仅是失能失智且需要长期照护的老年人。

第三阶段是2011年至今。2011年后,失能失智人口的长期照护问题逐渐引起政府的重视,政策的中心从老人的养老服务开始转向长期照护。2011年,民政部发布《社会养老服务体系建设“十二五”规划》,首次提出“解决失能、半失能老年群体养老问题”是“加强社会养老服务体系建设,促进社会和谐稳定的当务之急”。2012年、2015年修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》“社会服务”部分指出,應当发展城乡社区养老服务,鼓励、扶持专业服务机构及其他组织和个人,为居家老人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。对经济困难的老人,地方政府应当逐步给予养老服务补贴。发扬邻里互助的传统,提倡邻里间关心、帮助有困难的老人。2013年,国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》中指出,主要任务是发展居家养老便捷服务。要通过制定扶持政策措施,上门为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务;大力发展家政服务,为居家老人提供规范化、个性化服务。要支持社区建立健全居家养老服务网点,引入社会组织和家政、物业等企业,兴办或运营老年供餐、社区日间照料、老年活动中心等形式多样的养老服务项目。发展适合老年人的居家网络信息服务项目。2016年,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出,支持面向失能老人的老年养护院、社区日间照料中心等设施建设,全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度。同年,人力资源和社会保障部办公厅发出《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,致力于解决失能人员长期护理问题,为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障,并在我国15个城市开展长期护理保险制度试点。

基于上述政策演变,可见我国老人照护政策呈现出:服务对象从一般老人到失能失智需要长期照护的老人,从强调家庭责任到政府政策支持。近期政策已开始转向失能老人、长期护理问题,但政策对象仅限于被照护者(如高龄老人、失能老人),而将家庭等非正式照护者视为既定的资源,并没有作为关键的利益相关者给予关注。

(2)各地实践。

对照他国对非正式照护支持的框架,依据直接支持与间接支持,经济支持与服务支持来看,我国各地政府在实践中,主要体现为对非正式照护者的间接经济支持与服务支持。

间接的经济支持以老人领取的养老津贴、高龄津贴、护理补贴等形式存在。截至2016年底,我国先后有27个省出台了高龄津贴政策,20个省建立了养老服务补贴制度,17个省建立了老人护理补贴制度[28]。青岛市于2012年建立了长期护理保险制度,服务期间发生的符合规定的医疗护理费,由长期护理保险资金按一定標准支付。上海2017年起,开展长期护理保险试点。年满60周岁的职工医保或居民医保参保人员,评估等级为二至六级的失能老人,由定点护理服务机构为其提供相应的护理服务,并按规定结算护理费用。上述长期护理保险试点在给付内容方面主要针对老人的“医疗”护理,而非“生活”照料,在给付对象方面主要为养老机构和社区医疗机构,部分减轻了需要长期护理的老人及其家庭的经济负担,形成了对长期照护的家庭成员的间接经济支持。

从间接的服务支持来看,部分城市依托社区,试点探索为家庭失能老人提供支持服务。目前,上海、杭州、广州等各大城市街道都在积极建设居家养老服务体系,正在建设或者已经开展的系列社区服务包括:社区助餐服务、居家养老上门服务、老年人日间服务中心,以及社区结对关爱活动等。从已有的间接服务支持来看,主要面向能够自理的老年群体,对于失能老人的长期照护服务尚未出台具体措施。这也体现出我国社区功能的尚不完善之处,失能老人的家庭还难以得到有效的社会支持。

在各地的具体实践中,直接以家庭等非正式照护者为对象的经济与服务支持较少。从直接的经济支持来看,2013年,南京市明确政府为五类老人购买社会组织服务主要指低保、低保边缘老人,经济困难老人,计生特扶老人,“五保”、“三无”老人和百岁老人。,照顾失能老人与半失能老人的护理人员可分别得到每月400元、300元的经济支持。2014年,出台规定,对照顾五类老人的护工或者子女,可领取一定的护理服务补贴。但在实际运行中,符合条件者少之又少,不具有普遍意义。从直接的服务支持来看,如喘息服务等在国内城市尚处于探索阶段,主要是由社区、志愿者等提供一定的替代照护服务或暂时收留服务,其服务功能、形式均较为单一。就针对非正式照护者采取的其他直接支持,如咨询、培训服务等尚未涉及。

从不同支持层次来看,国家政策和法律权利层面更为缺乏。各地方政府的实践虽然略有差异,但这些针对老人的照护津贴与支持服务多处于试点阶段,基本是自主探索实施,制度不完善,更缺少顶层设计与强有力的制度保障,没能体现提供这些支持与服务的更广泛的政策环境。

综上所述,我国非正式照护的现实与当前照护政策定位之间存在着偏差。各地长期护理政策与实践虽然迈出了减轻家庭等非正式照护负担的第一步,但在增强其照护能力方面,政策支持的广度与深度明显不足,缺乏系统有效的政策设计。

2.我国非正式照护支持政策的构建

我国有悠久的历史文化传统,在老人的长期照护方面,不断强化家庭责任,并以法律形式明确了家庭的老人照护义务。长期护理保险制度的试点推行,标志着我国开启了应对老人长期照护这一社会风险的新模式。在以家庭为主要责任主体的制度安排遭遇有效性危机时,对老人长期照护的社会支持成为其政策选择。借鉴他国经验,我国在强化家庭照护责任的同时,也应将非正式照护者作为重要的利益相关者,在制度层面将其嵌入于正式照护体系中,从宏观、中观与微观方面做出整体性政策设计。

现行中国推行以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系,强调了政府、社区、家庭与社会各方面责任主体的融合,这也是构建对非正式照护支持体系的情境设定。就支持层次来讲,政府对于非正式照护者的支持是一种制度性介入。政府作为支持的主导性力量,引导保证支持体系中各环节的有效运转,对非正式照护者支持主要体现在政策法规等方面。而非正式照护者所需要的具体服务支持可依托社区平台展开。社区可整合与统筹社会等相关资源,为家庭照护提供人力、物力及服务等资源支持。基于此,中国情境下对非正式照护者的支持可以从以下方面着手。

(1)出台非正式照护服务支持制度和政策。

从整体来讲,非正式照护的支持需要合理的政策设计及制度安排。首先,将我国当前出台的各项政策中涉及有关老龄群体及其照护者的政策统一协调,借鉴国际经验,将老人长期照护上升到国家战略高度,制定中长期发展规划,既要突出“老龄群体”,更要从“照护者”角度出发,将非正式照护者纳入统筹考虑的范围。明确在老年人长期服务中家庭等非正式照护者的重要作用,制定针对非正式照护者的一系列支持制度。其次,在长期照护战略下,国家应该出台具体的支持性政策。如,可以与企业建立合作,鼓励企业雇佣非正式照护者,提供兼职,对照护者实施弹性工作制。结合我国各地长期护理保险制度试点,对高龄、经济困难的老人提供经济补贴的实践,试点施行老人家庭照护者的经济补贴,特别是为重度失能失智老人提供照护的家庭成员,提供一定的经济补偿。此外,政策设定上,也可考虑对照护者给予税收、医疗、养老、住房等优惠政策,为照护者提供良好的政策环境。

(2)建立和完善非正式照护支持的相关法律法规。

我国《中华人民共和国老年人权益保障法》在家庭赡养与扶养一章明确规定了老年人养老以居家为基础,家庭成员应当尊重、关心和照料老年人;对生活不能自理的老年人,赡养人应当承担照料责任。但是,并没有规定赡养老人者以及长期照护老人者的权利,权利和义务不对等。由于没有法律保障,导致老人家庭照顾者的社会地位不高,其社会价值难以得到体现。因此有必要完善家庭等非正式照护者的法律法规,在法律层面对其身份、社会角色以及承担的责任予以认可,保障家庭等非正式照护者的社会地位与价值。

(3)以社區为平台整合照护资源,提供具体服务支持。

社区是我国养老服务体系建设的重点,内部已经聚集起了各种正式及非正式服务资源。依托社区,通过资源整合,实现服务与需求的有效对接。首先,可以依托社区成立综合性的社区照护服务管理机构,配备整合社会工作者、医护人员、心理咨询师、家居环境改造者、志愿者等各类人员,为需要照护的老人及其照护者提供管理服务,包括:分级建档、服务需求评估、服务内容设计、服务成本测算、补贴申请审核,以及购买服务、检查服务等。其次,社区从照护者需求出发,可为照护者提供直接支持,如各类喘息服务、情感支持、照护知识和技能培训等。喘息服务在我国一些地区已经开始尝试,可在此基础上进一步推广,为照护者提供更为广泛的支持性、暂时性、替代性服务。社区喘息服务内容可以包括:由日间照顾中心提供的半天或全天的喘息服务;在社区内提供的夜间喘息服务;社区内的各项支援服务;离家喘息服务,提供专门的服务人员,或者为照顾者能够正常工作提供的喘息服务。针对照护者可能出现的不良情绪,提供心理疏导。可设立免费咨询电话,由专业人士提供各种所需的帮助。社区本身也可在心理疏导服务基础上开发出针对非正式照护者的专业咨询课程,为其提供一个情感宣泄和压力缓解的出口。社区还可以作为照护者护理技能的培训平台。由社区卫生服务中心、照护中心的护理和康复师,社区中心照护经验丰富的照护者及护工定期举办照护知识讲座或照护技巧培训。社区还可推动照护者之间的信息平台建设。建立照护者协会、照护者联盟;或建立网站、微信群,发布医疗、照护等资讯,解答照护过程中遇到的各种问题;通过定期聚会,交流经验,以此获得归属感,获得理解与认同。

(4)推动对非正式照护者价值的认可,形成广泛的社会支持。

中华民族孝文化源远流长,百善孝为先已深入人心。但随着我国社会经济的快速发展,家庭结构的变迁,就业流动性增强等现实问题,使得传统孝道面临着挑战。要充分发挥媒体的宣传作用,呼吁对家庭等非正式照护者的关注,对非正式照护者的社会价值予以尊重和认可。可考虑设立 “家庭照护者”活动日,开展关爱家庭照护者等活动来确立照护者的地位,树立照护典型,嘉奖他们的辛苦付出。以媒体的宣传、社会活动引导社会舆论,凝聚社会共识。除此之外,应积极呼吁社会成员共同参与到老人长期照护工作中来,充分利用民间组织、各类社会团体为家庭照护者提供医疗、咨询、培训等服务支持。

四、结语

伴随人类社会进入老龄、高龄社会,长期照护将成为其伴生制度。在老人的长期照护供给中,来自家人、朋友、邻居等的非正式照护一直占有极其重要的地位。但随着女性就业、家庭结构核心化、居住方式的分散化,传统上承担老人照护职能者无力再承担这一角色。在创造了巨大的经济和社会价值的同时,照护者承受着经济、健康、心理、就业等巨大的负担。为减轻非正式照护者负担并更好地履行照护服务,发达国家意识到为非正式照护提供社会支持的必要,并将非正式照护者视为重要的利益相关者,纳入到制度层面整体设计。

国内绝大多数的长期照护同样以非正式的家庭照护形式存在。承担照顾职能的家庭亟须来自外部的资源和服务支持。但我国老年照护政策与实践仍是以“被照护者”为基础建构的,过于强调“责任伦理”,由儿女、配偶等非正式照护者提供的照护,被视为天经地义的照护资源。各地对非正式照护的直接支持政策与实践尚未形成,现实需求与当前照护政策定位之间存在偏差。结合我国现行以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系,国家宏观层次应出台非正式照护服务支持制度和政策,完善家庭等非正式照护者的法律法规,在法律层面对其身份和社会角色、承担的责任予以规定。社区中观层次,应整合照护资源,提供喘息、培训等具体服务支持。同时,发动媒介、社会组织等社会力量,发扬中华民族孝文化,推动对非正式照护者的社会价值的尊重和认可。

参考文献:

[1]WILLIAMS F. In and beyond new labour: towards a new political ethics of care[J]. Critical Social Policy: A Journal of Theory & Practice in Social Welfare, 2001,21(4):467-493.

[2]COURTIN E, JEMIAI N, MOSSIALOS E. Mapping support policies for informal carers across the European Union[J]. Health Policy, 2014,118(1): 84-94.

[3]BUCKNER L, YEANDLE S.Valuing carers 2015: the rising value of carers support[EB/OL].[2015-01-01].https://www.carersuk.org/ Valuing Carers.

[4]CHARI A V, ENGBERG J, RAY K N, et al. The opportunity costs of informal eldercare in the United States: new estimates from the American Time Use Survey[J]. Health Services Research, 2015, 50(3):871-888.

[5]HOFFMANN F, RODRIGUES R. Informal carers: who takes care of them?[EB/OL].[2010-04-01].https://www.researchgate.net/publication/242673212.

[6]NOVI C D, JACOBS R, MIGHELI M.The quality of life of female informal caregivers: from Scandinavia to the Mediterranean sea[J]. European Journal of Population, 2015, 31(3):309-333.

[7]TRIANTAFILLOU J, NAIDITCH M, REPKOVA K, et al. Informal care in the longterm care system: European overview paper[EB/OL].[2010-05-01].http://www.euro.centre.org/

downloads/detail/768.

[8]杨燕绥,中国或将提前进入“超级老龄社会”[M].新华每日电讯,2014-07-18(9).

[9]杨团,中国长期照护的政策选择[J].中国社会科学,2016(11):87-110.

[10]彭希哲,宋靓珺,黄剑焜,中国失能老人长期照护服务使用的影响因素分析——基于安德森健康行为模型的实证研究[J].人口研究, 2017(4):46-59.

[11]曾毅, 陈华帅,王正联, 21世纪上半叶老年家庭照料需求成本变动趋势分析[J].经济研究, 2012(10):134-149.

[12]ABRAHAMSON P, BOJE T B, GREVE B. Welfare and families in Europe[M]. Aldershot:Ashgate,2005:13.

[13]PFAUEFFINGER B, GEISSLER B. Care and social integration in European societies[M].Cambridge: Polity Press,2005:4.

[14]施巍巍. 发达国家老年人长期照护制度研究[M].北京:知识产权出版社,2012:24-27.

[15]SEDDON D, ROBINSON C. Carer assessment: continuing tensions and dilemmas for social care practice[J]. Health Social Care Community, 2015,23(1):14-22.

[16]NANCY G.The national family caregiver support program: a multivariate examination of statelevel implementation[J].Journal of Aging & Social Policy, 2010,22(3):249-266.

[17]王上,李珊,国外喘息服务的发展及对我国居家养老的启示[J].东北师大学报(哲学社会科学版), 2014(6):285-287.

[18]RODRIGUES R, GLENDINNING C. Choice, competition and caredevelopments in English social care and the impacts on providers and older users of home care services[J].Social Policy & Administration,2015,49(5):649-664.

[19]华颖,德国长期护理保险最新改革动态及启示[J].中国医疗保险, 2016(7):67-70.

[20]REINHARD S C,BEMIS A,HUHTALA N.Defining respite care:community living exchange[R].America:Rutgers Center for State Health Policy,2005.

[21]VAN EXEL J, MORéE M, KOOPMANSCHAP M, et al. Respite care: an explorative study of demand and use in Dutch informal caregivers[J]. Health Policy, 2006,78(2-3):194-208.

[22]STAICOVICI S. Respite care for all family caregivers: the life span respite care act[J].Journal of Contemporary Health Law & Policy, 2003,20(1):243-272.

[23]Department of Healthing and Aging. National respite for carers program (NRCP) and other Australian government support for carers[EB/OL].[2011-01-01]. www.agedcareaustralia.gov.au.

[24]FRERICKS P, JENSEN P H, PFAUEFFINGER B. Social rights and employment rights related to family care: family care regimes in Europe[J]. Journal Aging Studies, 2014,29(4):66-77.

[25]HANLY P, SHEERIN C.Valuing informal care in Ireland: beyond the traditional production boundary[J]. Economic & Social Review, 2017,48(3):337-364.

[26]朱浩. 西方发达国家老年人家庭照顾者政策支持的经验及对中国的启示[J]. 社会保障研究, 2014(4):106-112.

[27]TORP S, BINGJONSSON P C, HANSON E. Experiences with using information and communication technology to build a multimunicipal support network for informal carers[J].Medical Informatics, 2013,38(3):265-279.

[28]民政部. 全国26个省区市已出台高龄津贴补贴政策[EB/OL].[2018-07-17].http://www.chinanews.com/cj/2016/08-23/7981656.shtml.

[責任编辑 方 志]