斯里兰卡英属殖民时期的语言政策述评

2019-11-14余波

余 波

(重庆师范大学 国际汉语文化学院,重庆 401331)

十六世纪初开始,葡萄牙、荷兰、英国先后对斯里兰卡进行了殖民统治,对斯里兰卡社会和文化的影响至深,殖民主义的四个世纪(1505~1948)深刻地改变了岛内的语言生活,是国家语言政策及规划、正规教育制度演变的决定性阶段。英殖民时期(1802~1948),语言成为殖民统治和传教活动的重要沟通和传播工具。英殖民统治者发现语言沟通的困难对其殖民统治构成了严重威胁,语言问题逐步提升到一个公众的问题,并在一百多年的殖民统治期内,建立起较为完善的教育、行政和司法语言政策体系。殖民政府的语言政策以及在执行期间与本土语言的论争对斯里兰卡近现代以来的民族语言矛盾埋下了伏笔,也揭示了斯里兰卡语言政治问题的历史起源,同时也反映出世界殖民地语言发展的一般普遍性。

一、殖民统治语言的引进与推广

英国自1796年开始征收荷兰在锡兰的殖民领土。(斯里兰卡在1505年至1948年殖民地时期称锡兰Ceylon,1948年独立后延用。为去殖民化,1972年以后改称斯里兰卡共和国。在本文语境下,叙述斯里兰卡殖民时期的语言问题时,作为特定对象均用“锡兰”的称谓。)在东印度公司经过短暂管理之后,1802年锡兰正式成为英属殖民地。

英国殖民时期,对锡兰乃至整个南亚次大陆都实现了经济、军事和政治等多层面、长时期的统治和占领,英语也相应地在殖民社会生活中占据主导地位,并且对本土语言形成冲击和改变。为了便于全岛的殖民统治,英国殖民政府决定施行基于引进英语和推广英语的语言政策,最终带来了重大的社会语言学变化。

殖民初期,英语很快取代本土主要民族语言(僧伽罗语和泰米尔语)以及残留的荷兰语,成为锡兰教育、行政管理及贸易等各个领域的主导语言。英语作为殖民语言的推广,主要是为了同化新领地民众的文化与思想,使英语逐渐步入殖民地主流社会文化和经济,从政治上获取统治利益的最大化,以便尽快培植一批为殖民统治阶级服务的所谓“精英”阶层。

推广英语并不是殖民活动的副产品,而是作为一项主要的殖民语言策略受到重视。教会学校在英语传播过程中发挥了重要作用。英国殖民者从统治开始就强调了语言和宗教的价值。第一位总督弗雷德里克·诺什(Fredrick North)认识到宣扬统治者的语言和宗教信仰有立竿见影的作用,因此为将英语与精英阶层联系起来的语言政策奠定了基础。之后,总督爱德华·巴恩斯(Edward Barnes)也强调了文明使命与英语促进之间的重要联系。他认为,英语应该在殖民地尽可能地推广,人们才能更直接地理解基督教教义,而不是通过翻译媒介。殖民地管理者们统一认识到:英语在培养一个受过英式教育的官员阶层中具有重要的功能价值。他们期望英语得以传播,最终成为整个殖民地的语言[1]30。

在殖民的早期阶段,英语的引进及推广主要依靠传教士及传教使团开展。美国锡兰特派团在十八世纪二十年代开创了英语教育,在锡兰北部的贾夫纳(Jaffna)建立了一所神学院,其建立的主要目的是能让本土青年对英语有全面的了解[1]39。

除此之外,其他几个传教组织也在十九世纪初开始在岛上开展活动。大多数传教士认为教育是传播基督教的最佳方法,如果以当地语言传播基督教教义则是最有效的“启发人民群众”的手段[2]167。而本土居民主要信奉佛教和印度教,为了迅速扩大基督教的传播和影响,传教士们努力学习当地语言,在学校里使用本土语言(僧伽罗语和泰米尔语)传教。他们想用当地语言传达基督教信仰并转化当地人。因而,英语在殖民初期以传教士及传教使团进行传播的效果并不理想。

殖民宗主国语言推广对于发展和维护殖民力量至关重要。然而,在英国统治的早期阶段,殖民地官员对锡兰的语言、习俗、文化了解甚少。他们认为英语对于他们的殖民统治是足够的,忽略了对当地语言的学习。由于大多数民政官员一般都不了解锡兰的语言和风俗习惯,所以他们大量依赖“本土首领”(native chieftains)。殖民政府很少采取积极行动来鼓励使用当地语言知识。

二、英语作为殖民统治语言的改革与论争

(一)官方语言政策的确立

1829年,英国派遣由科尔布鲁克(Colebrooke)和卡梅伦(Cameron)领导的皇家委员会(the Colebrooke-Cameron Commission)评估斯里兰卡的行政事务。1831至1833年间,该委员会就斯里兰卡的行政、经济、教育等提出了具有深远影响和有意义的建议。虽然委员会的目的主要集中在行政和司法改革上,但其建议也扩展到语言政策规划方面。有关斯里兰卡殖民地语言政策的第一个官方声明就出现在该委员会的报告中。委员会通过调查评估认为,为了更好地管理殖民地,统治者和当地人之间存在的语言交流隔阂必须缩小,因而有必要制定殖民政府的语言教育政策,以顺利地将本地人中的某些人才吸收到殖民管理机构中,所以委员会报告明确地表明了英语作为政府官方语言的地位,决定鼓励使用英语作为殖民统治的行政、教育和法律语言并开始执行。他们认为,英语的普及将有利于岛内人民的沟通交流,从而弱化本土语言的影响。委员会制定了通过英语作为媒介语传授西方知识的政策,但只针对少数人。为了建立一个忠诚的、西化的本土精英阶层,他们引入了一套英语学校体系,可以在殖民地官僚机构的下层工作。

英语作为殖民语言统治的工具有助于整个岛屿的殖民政府统治。为了帮助弥合殖民者和被殖民者之间的鸿沟,委员会建议,本地行政人员如口译员、法院文员和地方官员应接受语言培训。为了提高他们的英语水平,应建立英语教育体系,这为岛内新一代的双语专业人才培养奠定了基础[3]72-75。虽然英语教育迅速成为岛上的热潮,因为它是社会地位和经济富裕的关键,但并非所有人都能获得。与免费的本土语言教育不同,英语教育是收费的。因此,“英语水平的熟练程度根据已经盛行的种姓等级制进行分配”[4]422。接受英语教育带有了一定的阶级色彩。

文化帝国主义是殖民语言政策制定和执行的另一个决定因素。殖民地政府想通过英语来促进英国乃至西方文化的普及,从帝国主义早期的扩张阶段就可以说明语言的重要性。英语在锡兰的引入和推广还催生了两个基本的社会阶层产生,即受英语教育的精英阶层和受本土语言教育的平民阶层。英语教育为更有声望和更具权利与财富的职业打开了大门。为反对那些受英语教育的阶层所享有的特权地位,在殖民末期引发了激烈争论[5]98。

(二)殖民行政管理中的语言问题与现实

1830年,殖民政府在给科尔布鲁克委员会的指示中指出,“在法院引进英文,并在所有公开诉讼中使用英语”[3]2。这个条令可看作是形成殖民地政府行政语言政策的重要一点。1833年,科尔布鲁克报告为该国的行政统一管理奠定了基础,并设想了殖民地如何规划语言的政策。由于大多数人对英语不熟练,所以当地语言也被用于较低级别的行政管理。在村委会一级的管理中,当地语言被用来进行民事诉讼,文书记录用英文或当地语言。政府的条例也以英文和僧伽罗语出版。为了行政方便,锡兰被划分为九个省份,各自由政府机构授权管理。在官方话语中,北部和东部省份为泰米尔语地区,南部为僧伽罗语区。

报告还指出,政府内部官员对英语的熟练程度不足,但类似法官这样重要的管理岗位一般都要求熟悉英文,因而明确建议,“全国主要本地工作人员必须具备英语专业知识”[3]70。同时,报告还提出,具备本土主要语言(指僧伽罗语和泰米尔语)能力成为公务员的必要条件,否则没有晋升机会[3]214-215。这样的语言政策显然有利于外来殖民者和本地族群的和谐共处。“掌握本地语言成为一项被特别强调的要求,这是殖民时期开始以来的一个新生事物,对本地语言的重视是殖民政策从初期的强硬军事占领向温和的秩序建设过渡过程的一个表现。毫无疑问,双语的交流对于缓和外来者和本地族群的对立情绪是有效的手段”[6]65-66。

然而在实践中,这些语言政策的要求在很大程度上被英国公务员忽视。很多官员对当地语言都不了解,依靠少数值得信赖的个人担当自己与当地居民之间的中间人来治理管辖领域。包括司法、行政等重要部门的官员都严重依赖地方工作人员,缺乏当地语言知识成为殖民政府行政管理的一个严重缺陷。1848年,康提(Kandy)和科伦坡(Colombo)的英国殖民政府发动了一场“叛乱”,据称,英国官员由于与当地居民之间存在语言沟通障碍,导致了反叛行为处理不当。正是在这种情况下,1852年,担任殖民总督翻译的本土双语学者詹姆斯·德·阿尔维斯(James De Alwis)提到,僧伽罗语的研究被欧洲人忽视。他认为当地语言(主要是僧伽罗语)的能力应作为进入公共服务人员的必要条件,殖民官员们对锡兰本地人民的传统习俗、宗教信仰、民族性格都是非常不了解的,因此,他强调了学习当地语言的价值,以通过本土语言管理本地人,并要求总督的协助和支持。同时,也鼓励僧伽罗人学习英语[1]36。

虽然从英国统治的早期阶段来看,掌握当地语言被认为是公务员的基本要求,但直到十九世纪五十年代,还没有形成语言知识考试的制度或规定。1852年,总督乔治·安德森(George Anderson)再次强调掌握当地语言是公务员晋升的重要条件,敦促殖民地办事处努力促进当地语言的研究。1863年,殖民政府减少了行政人员工作量,使他们有更多的时间学习本地语言。为了获得本土语言的必要能力,公务员还获得了固定“津贴”,以使他们能支付僧伽罗语或泰米尔语教师费用。1870年,随着公务员考试的推行,当地语言的熟练程度成了一个重要的问题。此外,为了便于英国官员学习僧伽罗语,少数僧伽罗学者和传教士开始以英文出版僧伽罗语法书籍。这些本土语言的语法书籍大多数按照英文语法书的章节组织编撰,以便于非母语人士学习。到二十世纪初,殖民政府的大多数英国公务员都具备基本的本土语言能力执行公务。

伴随着英语在殖民行政管理中的广泛使用,当地的锡兰公务员和政府服务人员需要英文教育。而英语学校的建立既可以满足这种现实需求,又能使英语广泛传播,从而确立英语作为岛上殖民政府语言的优质地位,因而语言教育领域成为了殖民统治的一个重要方面。

(三)学校教育中的语言政策及其执行

英国殖民早期对学校语言教育的传播不太重视,仅仅依靠传教士及宗教组织传播英语。直到十九世纪三十年代的科尔布鲁克委员会报告颁布后,英国殖民政府认为仅靠教会传播英语力量较为薄弱,因而开始鼓励开设英文学校。

科尔布鲁克委员会报告在1833年的建议中确定了语言教育政策的方向,其本质上是官方语言政策。报告建议,政府的本土语言学校应被废除,应注重英语教学以加强殖民统治。英语作为行政语言和教学语言的确立,标志着“精英主义”政策的胜利。科尔布鲁克关于教育的建议中唯一一以贯之的主题就是坚持英语作为教学语言。他评论当时的英国教会学校时抱怨说,“英语传教士并不是非常普遍地认识到通过学校传播英语知识的重要性”[3]73。由于科尔布鲁克的建议及殖民政府重视,到十九世纪四十年代,传教士逐渐修改其本土语言政策,开始重视利用英语作为载体和教育手段传播教义。

欧洲殖民者来到锡兰之前,岛内的基础教育(识字教育)主要是由当地佛教寺庙的僧侣教授本土语言知识,但寺庙教育的语言实践很少。(斯里兰卡的教育体系最初起源于佛教寺院pansala和佛学院pirivenas。在寺院教育课程中,主要进行本土语言的识字教育。)科尔布鲁克认为当地寺庙神职人员提供的教育几乎没有任何优点。他可能因为不了解当地语言,无法理解本土语言教育系统。他进一步指出:“在内部,佛教僧侣嫉妒基督徒传教士,但他们也都希望以任何方式为他们提供指导,特别是渴望了解英语。”[3]75他评论政府学校现状时认为校长不熟悉英语,其中许多人完全无知,而且往往非常不适应他们的处境。因此,他建议校长应具有较好的英语知识,使他们能够用这种语言指导教学和进行学校管理。直到总督罗伯特·威尔莫特·霍顿(Robert Wilmot Horton)上任后才开始实施科尔布鲁克教育改革报告中提到的有关建议。第一步是在1834年任命专门委员会以促进政府学校的改革,第二步于1841年开始强制推行英语教育的特殊职责。但与此同时,委员会也决定将本土语言教育作为初级英语教育的预备课程,在每所小学都提供母语授课,为英语教育提供必要的准备。

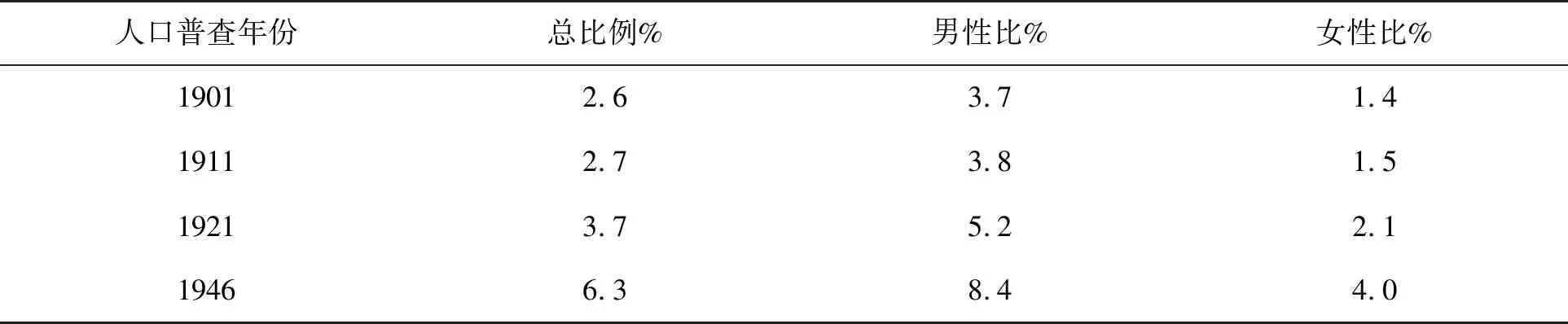

从大约1870年开始,社会对于英语教育的需求增大。在政府协助下,传教使团在主要城镇也建立了英语学校。这些英语学校提供的一系列课程,使得本地人有更多就业机会,还有机会进入高等教育,而本土语言学校的情况则相反。但是,科尔布鲁克报告的英语推广政策并没有使得英语的识字率普遍提高。官方记录表明,能使用英文读写的人口比例一直很小(见下表)。

锡兰五岁以上的英语人口识字率(1901-1946)[7]68

在殖民末期(1946),英语识字率人口仅占总人口的6.3%。这种情况的主要原因是教育资源分配不均,少数英语学校集中在城镇,大量的农村民众则接受本土语言教育;其次,提供的英语教育质量不均衡,英语母语教师数量有限。这样的不均衡性一方面导致英语开始成为社会分层的新标准,为富人、上流社会、城市基督徒提供地位、财富和权力。英语作为行政、教育、法律、商业和公共社交话语具有强大的影响力,而僧伽罗语、泰米尔语则是宗教、传统教育、家庭生活和亲属关系的语言。因而在殖民地的教育系统中,英语处于语言等级的顶端,本土语言的使用被认为是“低劣的”。另一方面,英语推广的不均衡性加大了锡兰社会那些懂英语的人和不懂英语的人的语言文化隔阂。有鉴于此,在十九世纪的最后二十年里,殖民地官员对学校英语教学的标准,特别是对不称职的本地学校教师的糟糕的英语教学给予了重视,也采取了一定的措施,但收效甚微。

为了在锡兰殖民社会中深入地灌输语言,殖民地的管理者们还必须培养这种语言的价值和话语权。英语的语言地位声望和它在当地人眼中的永久地位依赖于当地人通过学习这种新语言来解读、了解世界,而英语教育实现了这一功能。英语教育不仅是以英语为媒介的语言教学,而且还采用英国公立学校的教学模式、课程设置和教材进行普通教育。学生们要求在校寄宿,以摆脱家庭文化和本土语言的影响,其结果是在二十世纪初,很多本土的英语家庭出现了儿童双语者。这些家庭中的大多数子女都在文化上被异化,表现出双文化、双语言特点。这一群体在后来主导了斯里兰卡的经济和社会地位[4]418-447。

(四)英语教育与本土语言教育的论争

应该指出的是,并不是所有在英国殖民期间负责教育和行政的官员都是英语教育的支持者。在殖民政策上有许多重要的转变,不同的官员在英语教育方面有不同的观点。关于教学语言的争论表明,殖民地的管理者和传教士不时采取不同的方法,证实了单一的意识形态和政策的缺失。在1832年之前,政府所支持的学校几乎完全是用本土语言授课,但在科尔布鲁克报告实施后,政府进一步限制了本土语言学校的发展。在十九世纪三十年代末,第一个反对英语的运动始于东方主义者和英国人之间关于在教育中使用英语的争论。

1838年,总督麦肯齐(Mackenzie)坚信教育的社会效益,呼吁对政府的语言教育政策进行根本改变。他认为仅仅依靠英语是阻碍教育进步,公开表示国家必须教育群众,而不仅仅是精英[8]151-175。他提出,在接受英语教学之前,要教孩子们用自己的母语阅读、写作。麦肯齐支持设立翻译委员会,将英语世界的作品翻译成僧伽罗语和泰米尔语。1840年,他实施了一系列教育改革,特别注重突出本土语言教育。不过,总督下属的殖民地管理办公室则对本土语言教育并不感兴趣。

与之相反,殖民地秘书长菲利普·安斯特拉瑟(Phillip Anstruther)强烈反对本土语言教育,他进一步强调了英语传播的政策,他认为政府没有足够的努力来传播英语,如果英语学校大规模建立的话,他相信英语很快就会在斯里兰卡国内普遍使用。可以看出,在殖民政府内部对于英语教育、本土语言教育有关政策也存在较大分歧。

十九世纪四十年代,政府试图建立更多本土语言学校。通过此举,政府将一部分学生转移到这些学校,从而将英语教育限制在少数,特别是富有和精英家庭的孩子身上。事实上,那些倡导本土语言教育的人从来没有把注意力专注于殖民地国家的古典文学与文化。他们强调的本土语言教育,其根本是以此来促进西方知识的传播,作为“英语教育的前奏”[9]146。

十九世纪五十年代,查尔斯·伍德(Charles Wood)爵士为英属印度殖民政府制定的大众教育政策对斯里兰卡产生了较大影响。大众教育政策即用本土语言来教授不懂英语或不熟悉英语的阶层[10]179-188。1865年成立的摩根委员会(The Morgan Commission , 旨在调查锡兰教育状况)指出锡兰本地的基础教育并没有得到应有重视,应通过建立政府学校和鼓励拨款援助学校,广泛扩大本土语言学校,推动地方大众教育。而反对者则认为本土语言不适于现实条件。1867年以后,政府语言政策倾向于本土语言教育,这为各种语言规划活动铺平了道路,特别是在僧伽罗语方面。为促进僧伽罗语言教育,政府出版社于1879年起开始出版僧伽罗语教科书和其他作品。从十九世纪晚期开始,殖民地政府参与了促进僧伽罗语发展的政策实施,这为二十世纪僧伽罗语作为殖民语境中的教育媒介的发展奠定了基础。

十九世纪末,殖民地语言政策受到殖民官员对本土语言和英语各自作用的冲突立场的影响。由于持续的争论,并没形成共识,政府学校和教会学校作为两种教育系统并存。多年来,英语教育与本土语言教育相关的语言问题受到了殖民政府和社会精英的极大关注。

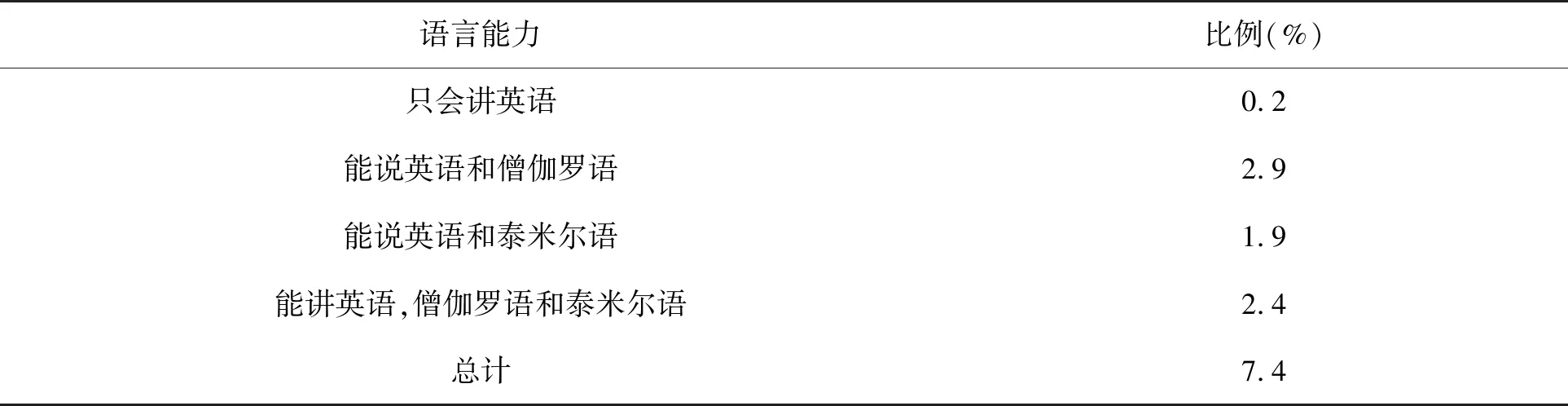

尽管在十九世纪的最后二十多年里,学校和学生的数量有所增加,但那些从英语教育中受益的人仍然是少数,1946年的锡兰人口调查显示能讲英语的人口比率还是不高(见下表)。

语言能力人口比例调查(1946年)[5]93

对教育的需求,尤其是在英语语言对职业、种姓差别以及城市和农村人口的分配方面产生了根本性的变化。

三、民族主义思潮影响下的本土语言复兴

(一)民族主义思潮的兴起与锡兰社会的语言环境变革

十九世纪末和二十世纪初,民族主义在世界各地发展起来,其群众基础不断扩大。锡兰作为亚洲殖民地典型,也掀起了要求经济政治、文化教育权利平等的民族主义思潮。首先表现在古典僧伽罗文学作家的“文艺复兴”。他们特别注意坚持使用古典僧伽罗语进行文学创作。到了二十世纪的二三十年代,随着现代教育的发展、民众识字率的提高和僧伽罗语本土新闻出版事业的繁荣,为僧伽罗语言和文学的发展及传播提供了良好的社会环境。文学作品、新闻媒体表现出的新古典主义形式被逐渐确立为大众媒体的“标准语言”。当文学活动传播到新的知识领域时,僧伽罗知识分子希冀寻求本民族语言的复兴,以获得种族认同的其他标志[11]80。

在政治和教育领域,民族主义意识形态、语言民族主义逐渐增强,僧伽罗语的振兴和现代化构成了一种新的趋势。二十世纪三十年代,由本土语言学家穆尼达沙·库马拉通加(Munidasa Cumaratunga)发起的僧伽罗语研究和净化运动,试图以古典僧伽罗语为标准,完善和纠正现代僧伽罗语法。他创立的 “纯僧伽罗语兄弟会”(Hela Havula),反对使用外来词汇,主张使用纯粹僧伽罗语词汇。英语在长期殖民统治下,作为外来强势语言深刻地影响了僧伽罗语的发展。库马拉通加的语言主张强有力地表达了僧伽罗民族语言独特性的意义,并达到了僧伽罗民族主义意识形态的顶点,对语言政策执行和规划产生了重要影响[11]81。

通过一系列民族语言复兴的理论争鸣与实践,锡兰的僧伽罗族群社区逐步产生了语言民族主义自我意识的“声望”,初步形成了独立后的民族语言地位规划所需要的族群社会心理,为政府制定本族语语言政策打下了社会基础。

(二)本土语言政策的官方立法呼声

在二十世纪三十年代后期和四十年代初,语言是围绕教育改革争论中的一个中心问题,它标志着语言政策作为一个主要的国家政治问题开始出现。

在殖民地环境下,英语一直作为殖民政府的官方行政语言,僧伽罗人和泰米尔人在民族主义思潮影响下,为抗议那些受英语教育而享有特权的精英,以及抗议英语控制官僚机构和公共生活中的所有重要职位的现实,发起了本族语运动(The Swabhasha Movement,Swabhasha为僧伽罗语,意即native language)。他们以各自的本族语言替代英语作为行政和教育的语言为奋斗目标。政府中的僧伽罗族和泰米尔族立法者也意识到本族语的有关问题,并开始支持本族语运动的需求。

教育和司法领域成为语言问题最重要的舞台。例如,1926年,北方省的立法委员曾提出把英语、僧伽罗语和泰米尔语全部作为语言科目的动议[12]317。学生的母语逐渐成为各级学校的指导媒介。1932年,国务院提出了行政和法律制度中母语功能扩张的决议。而马克思主义政治家则强调民族语言在司法领域的价值。

英国殖民统治的最后几十年,语言政策发生了一些决定性的变化。四十年代初期,本族语需求转变为一个国家官方语言的问题。根据国务院委员会的建议,从1943年起要求在小学教育中,要以学生的“母语/方言”进行教学。国务院提出动议,为了在合理的数年内使僧伽罗语成为锡兰的官方语言,认为应将僧伽罗语作为所有学校的教学语言;僧伽罗语应在所有公开考试中成为必修科目;应制定立法,允许行政业务以僧伽罗语进行;应成立僧伽罗语翻译委员会;应成立语言规划部门(制定从英语向僧伽罗语转变而需要采取的所有步骤)[13]1024。

应几个泰米尔政治家的要求,该动议里的“僧伽罗语”修改为“僧伽罗语和泰米尔语”。部分泰米尔政治家认为最好保留英语作为官方语言。他们指出,“英语是世界语言”,它作为不同语言社群之间的语言使用是不可或缺的[13]766。

1944年,关于语言政策方面的决议比以前的所有尝试都更为根本,致使国务院作出最终决定,使僧伽罗语和泰米尔语成为该国的官方语言。但国务院在官方语言问题上的立场仍分为三派,来自欧洲、伯格族和一些泰米尔族官员反对英语降级为第二语言;部分僧伽罗族官员试图宣布僧伽罗语为唯一官方语言;还有一批官员支持僧伽罗语和泰米尔语都作为官方语言。

1946年12月,以僧伽罗语和泰米尔语出版的“特别委员会报告”被认为是“国家语言政策演变的重要里程碑”[14]19。该委员会报告将国家语言视为其“最宝贵的资产”之一,而在锡兰的现实情况下,这一“最宝贵的资产”已经被忽视了几个世纪。这篇报告讨论了本国语言及其未来发展的范围,并重点介绍了主要与僧伽罗语有关的一些语料库规划工作。同时也关注了英语对本国语言的影响,委员会提出具体建议:僧伽罗语和泰米尔语应成为1957年1月1日起施行的语言;应任命国家语言委员会,并设立国家语言部;应建立翻译局和研究所[15]10-11。

该委员会意识到使僧伽罗语和泰米尔语成为该国的官方语言需要对长期和短期的当代条件及长远规划进行仔细调查,因而建议了一个十年过渡期(从1947年到1957年),届时英语将不再是政府的语言(官方语言)。在本报告中,明确提出两种本土语言(僧伽罗语和泰米尔语)为“官方语言”的语言政策。

在1948年独立前夕,人们的理解是,僧伽罗语和泰米尔语都将成为官方的民族语言,从而给予两种语言的平等地位。在独立后的几年内,局势却发生了巨大变化。

锡兰英属殖民的后三十年时间,本土语言政策成为主流讨论话语。一方面是由于语言民族主义思潮使然,本土语言政策具备了民族语言复兴的社会心理基础;另一方面是由于英国在全球范围的殖民统治逐渐走向没落。

四、结语

语言问题在殖民地教育、行政、宗教等诸多领域具有重要影响。英国在锡兰的语言政策比前殖民政权更为有组织和有成效。整个一百多年的殖民时期,英语作为官方语言政策一直占据主流地位,即使在殖民后期民族主义思潮影响下,本土语言运动带来了民族语言的复兴,也得到了当时政府的持续讨论与关注,但并没有切实施行。英语为锡兰社会带来了巨大影响,主要表现在:

(一)改变教育模式和结构,英式教育制度影响至今

教育模式是语言传播的直接驱动力,当传播主体进入新领地之后,为了便于掌控当地人、巩固殖民统治,通常运用一些政治手段,借助制定语言政策和教育政策,对新殖民领地的本土语言生活进行干预和调节。英语教育对锡兰最直接的影响就是改变了原有的佛教僧侣为中心的教育模式和结构,建立了新的英式教育制度,不仅带来了殖民语言的传播,还全方位影响了锡兰的学校教育体系、教师结构、课程设置等。

(二)英语推广强烈影响本土语言内部结构,产生了混合语式土著语言

外来语言与本土语言在融合过程中必定会相互影响,一般来说,强势语言会影响弱势语言[16]。语言殖民为锡兰所带来的显著后果就是在当地形成了一种有别于标准英语的语音语调和表达习惯,被称为“僧式英语”(Sinenglish)。如同世界上殖民地区普遍存在的混合语现象,这种僧伽罗英语在词汇和语法等方面的特点是两种语言混合使用交叉影响的结果。大量的英文词汇、短语和语言习惯慢慢成为僧伽罗语的固有组成部分[7]73。

(三)英语霸权带来阶级对立,间接激发民族矛盾

英国殖民期间,尽管学校数量有所增加,但英语教育受益者仍然为少数,接受本土语言教育的是社会大多数的平民阶层。英语霸权带来了精英阶层与平民阶层的阶级对立。在二十世纪民族主义思潮影响下,语言民族主义使得英语降级为第二语言的呼声越来越高,本土语言政策得到强力支持,但却潜在地激化了僧泰两族矛盾,影响了独立后的和平民主进程。从殖民时期英语的渗透到扎根,再到后殖民时期英语的降级与重新回归,英语虽不是锡兰本土族群冲突或战乱的直接诱因,却以中立语言或联系语言(link language)的身份跨越语言纷争,间接造成了主体族群关于语言权力的争夺与国内政治的重新洗牌[17]152。