美术考古视野下的环三峡地区新石器时代石质人像雕像研究

2019-11-14邓晓何瑛

邓 晓 何 瑛

(重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 401331)

图1 图2

人类以自我为对象的雕刻,最早出现在旧石器时代晚期且多为女性。米尔恰·伊利亚德指出:“这些雕像分布的地区很广,从法国的西南部到西伯利亚的贝加尔湖,从意大利北部到莱茵河。这些雕像大约5-25厘米高,以石头、骨头和象牙雕刻而成。”对其用途,他解释为“可能代表着某种女性神灵,以及女神的巫术——宗教力量”。[1](21,22)它们之中比较知名的有:意大利的格里玛狄(Grimadi)女像、乌克兰的加家利诺(Gagarino)和梅沁(Mezine)女像、奥地利的维林多夫(Willendori)女像(图1)[2]4、法国的洛赛尔(Laussel)女像(图2)[3](32)等。她们典型的体态特征是丰乳肥臀、腹部滚圆、阴部丰满、具怀孕女性状貌,个别的还持有象征丰满的牛角。祈求更多的生育,被认为是那个时代先民的共识,因为面对强大的自然力威压和自身的死亡率,加快种族繁衍是保证人类发展的必要手段。这种基于生育信仰的“生命崇拜”[4]遍及全世界,且一直延续到新石器时代,在我国距今5500年左右的红山文化中,亦有类似陶塑女像出土[5]。而自1959年以来环三峡地区系列人物石质雕像的陆续出土,则为我们今天研究该时期人体雕刻艺术及其文化内涵,进而探讨长江中上游文明产生及其在华夏文明中的重要价值提供了不可多得的素材。同时也使我们关于新石器时代人物雕像内涵的研究得以走出原先分布零散、数量有限的困境。

一、新石器时代环三峡地区的石质人体雕像

环三峡地区是以长江中上游瞿塘峡、巫峡、西陵峡三大峡谷为中心,以巫山和大巴山为主要山脉,以今重庆、湖北和陕西、四川一市三省交界处为核心,向外辐射,且沿长江流域,向湖南、贵州延伸的范围。从20世纪中叶以来,在这里的考古发掘中,有以大溪文化[6]为主的不少新石器时代遗址,其中亦有不少的美术品出土,其类型包括石雕人像、彩陶及动物雕刻。已经出土且最具代表性的石雕人像如下。

图3

秭归柳林溪人物坐像(图3)。该石质圆雕人像出土于湖北省秭归县柳林溪遗址第一期遗存中。柳林溪遗址于1958年发现,后经1960-1981年多次调查、试掘,1998年、1999年因三峡工程建设正式大规模发掘,出土遗物以石器、陶器为主。据发掘报告描述:“石雕人像l件(T1216⑥:83)。黑色,圆雕人像。蹲坐于圆形石盘之上,双肘支膝,炯目张口,形象生动逼真。头顶有双冠。手掌和左耳残断。高4.5、宽1.9厘米。”[7]15从该石像的面部表情看,貌似全神贯注,并且念念有词。他的双手掌部虽然残缺,但从生理结构上仍然可以看出其双手的掌面原应是向上摊开的,似作祈祷状。同时,在该遗址中亦出土了少量彩陶。

图4

秭归东门头人物石刻(图4)。该像于1998年11月,由湖北省文物考古研究所副所长孟华平等人在东门头遗址东北部的江滩断壁地带发现。“该石块为长条形灰色砂岩,长105厘米、宽20厘米、厚12厘米,整个石面经过精心打磨,表面平整,四周打制较规整。太阳人图像腰部两旁,分别刻画星辰,头上方刻画有23条光芒的太阳。”[8]专家们对该石刻最初存在的疑点是,它发现于地表,因而缺乏层位学依据,且发现处无与之相关的遗存。但就人们“在东北部采集到相当于城背溪文化时代的陶器”,并且“该遗址还出土了许多石器、陶器、蚌饰等系列文物”[9]129看,该石刻应属于新石器时代先民的遗物。

图5

巫山大溪双面人面雕像(图5)。该像于1959年在四川省巫山县瞿塘峡东口大溪镇长江南岸三级阶地64号墓出土。像长6厘米、宽3.5厘米、厚1.5厘米。顶部左右各有一穿孔。“石质漆黑,质地细腻,平面呈椭圆形,双面各雕以形象相似的人面,脸部轮廓及眼、鼻、口部突起,经打磨,有光泽,轮廓以外的低凹部分未经磨光,挖凿、刻镂痕迹明显。”[10]有学者研究认为,“这是我国新石器时代石雕人面的首次发现。墓葬距今约5000-6000年,属大溪文化的晚期阶段。”[11]89,该遗址曾在1975,1994年持续发掘,涉及面颇广的长江中上游“大溪文化”亦因该遗址最早发现而得名。

图6 图7

图8

巫山大水田人物雕像。雕像由黑色板岩制成,有两种形式:第一种是女性裸体雕像(图6),第二种是人面雕像(图7),均于2014年在巫山县大水田遗址出土[12]54-55。首先,女性裸体雕像(M92:8),长7厘米、宽2厘米、厚2厘米。上部有两穿孔,身体各部分刻划清晰,其腿上抬与胳膊相连,生殖器官明显外露。其次,单面人面像(M204:2)长4.8厘米、宽4.3厘米、厚0.6厘米。左侧残缺,底部较平,正面略凸起,雕刻人面,五官清晰,比例适当。有三个穿孔,中间偏右穿孔呈三角形,两侧穿孔为圆形但已残。

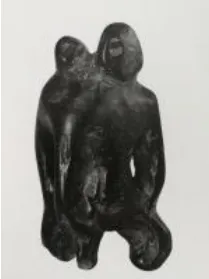

巫山县人民医院双人石雕像(图8)。于重庆巫山县人民医院遗址出土,长6.7厘米,宽3.5厘米。“立体圆雕大小两人,作背负状。前面大人双手置于腿上,作半蹲状,后面小人贴于大人后背。”[13]144因两人体积稍有不同,该像曾被解释为成人背负小孩,但亦有观点认为该双人像所表现的可能是成人男女交媾的场面。值得注意的是,在石器时代出土的人物造像中,类似的双人像几乎没有发现,该像的出土对学界研究原始社会人类的生活与行为方式具有较高的价值。

“透物见人”是考古学研究的终极目的,上述环三峡地区石质人像的出土,为我们研究当时人类的审美方式、雕刻工艺、认知能力及生存状况等提供了不可多得的实物资料,笔者将以此为据予以探讨。

二、新石器时代环三峡地区石质人像的审美价值

人类的雕刻技艺虽然产生于石器时代,但其初衷并非以审美为目的。石器时代的雕刻与绘画,其实用主义的巫术内涵是原作者追求的目的。为达此目的,作品表现的真实性往往被放在了首位,而让人“赏心悦目”的艺术性是不需要考虑的。因此就美术学的角度考察原始艺术,严格意义上的“艺术品”在当时是不存在的,但作为“艺术品”的萌芽,亦具有重要的探讨意义。对环三峡地区新石器时代石质人像的审美价值,笔者拟从以下五个方面进行分析。

1.表现手段。新石器时代环三峡地区的石质人像具有该时期盛行的写实主义特征,其中秭归柳林溪人物坐像与巫山大溪双面人面雕像相对更为具像;而秭归东门头人物石刻与巫山大水田人物雕像、双人石雕像则显得较为简略,其中既有作者表现能力的差异,也受表达宗旨难度的局限。但无论如何,作者所采取的表现方式是写实主义的,其想要表达的目的也是十分明显的。不论是采取雕塑还是绘画形式,真实性原则在世界各地的原始民族那里几乎都被严格地遵守着。之所以如此,最根本的原因是真实地表达对象与先民们对切实利益的追求密切相关。因此过分夸张、抽象的表达,不符合原始艺术追求真实性的初衷——通过“模拟巫术”达到影响、控制对方的目的。但事实上对原始先民而言,做到绝对的写实往往很难,于是便出现了再现对象的种种偏差,对此当从以下两种可能释读:一是作者还未具备真实反映对象的能力;二是因为真实反映对象的成本太大(难度高)不易成批生产故而简化。倘若排除以上两种可能性,则是出于某种目的刻意要表现某种状态或部位。考察原始社会“艺术品”的发展历史,大多经历了由繁(复杂、具象)趋简(简略、抽象)的过程。

2.材质选择。从环三峡地区新石器时代的石质人像所使用的材质看,主要是当地常见的黑色板岩,该类石材具有石质细腻、较坚硬的特点,以该石材用做雕刻材料的范围较为广泛。秭归柳林溪人物坐像、巫山大溪双面人面雕像、巫山大水田人物雕像、巫山人民医院遗址双人石雕像均由该类石料雕成,此外还有不少同时期的动物雕像用该类材料制成。而秭归东门头人物雕像所用石材则为砂岩,相较之下,前者更为坚硬、细腻,也更易保存。在雕凿工具(石器)极为简陋、雕凿技术极其有限的当时,先民们制作大型石质雕像的难度颇高,于是小型雕像流行。

3.造型方式。从环三峡地区新石器时代石质人像的造型方式看,主要有圆雕与浮雕两类:圆雕以立体的方式造型,可作多面观,它包括秭归柳林溪人物坐像与巫山大水田人物雕像、巫山人民医院遗址双人石雕像;浮雕则为平面造型,包括巫山大溪双面人面雕像、巫山大水田单面人面雕像和秭归东门头人物雕像。就审美的角度而言,圆雕的造型方式比浮雕更为人们喜好。就雕刻的难度而言,圆雕的立体造型方式比浮雕的平面更不容易。

4.雕刻技术。环三峡地区新石器时代石质人像的雕刻手段较为丰富,有凿、刻、削、刮、镂空、磨光等工艺。对其技术分析如下:较为简单的雕像工艺,采用一种或两种工艺,例如秭归东门头人物石刻,人像以线刻为主,圆形的太阳及其锯齿状光芒则以减地凿刻打磨形成;巫山大溪双面人面雕像,人面轮廓线以外和凸起部位经过打磨,轮廓以内的低凹部分磨刻程度低,挖凿、刻镂的痕迹明显,与之类似的还有巫山大溪双面人面雕像和巫山大水田单面人面雕像,它们均以刻、削为主,辅之以磨光。较为复杂的工艺被用在了圆雕人像上,它们同时采取了前述几乎所有手法,例如秭归柳林溪人物坐像,有学者分析其制作方式,“采用磨光、镂空、刮、削、刻等技术,在不到4厘米的空间里镂空雕刻出造型准确的五官、四肢,有些部位制作还需要异常锋利的小石片切刻、钻孔、磨光到极其精确的部位,在技术能力还有很大局限性的新石器时代要创造一件如此高精度化和完美造型的器物是难以想象的。”[14]54钻孔及镂空技术已经被三峡先民使用,从出土的雕像看,其上方多有穿孔,此为配饰或挂件所需。从大水田人形饰上部多个穿孔出现的现象可以推测,该挂饰还曾被反复使用。大面积镂空是雕刻技术中最大的难题,如同秭归柳林溪人物坐像、巫山大水田人物雕像与巫山人民医院遗址双人石雕像所采用的较大面积镂空,在实施过程中,均须小心避免石材的破碎。

5.艺术价值。环三峡地区新石器时代石质人像的艺术价值是以其线条刻画的流畅、造型的准确、比例的恰当、磨制的光洁、镂空的精细等雕刻语言体现出来的。原始先民在努力表现真实对象和准确表达其思想意识的前提下,如何使作品看起来更顺眼,摸起来更舒适、用起来更称心也成了追求的方向,而这些正是人类审美的基础。雕刻品制作在追求实用的过程中,先民的审美意识也越来越多地附着在其作品上,作品也就越来越具有令人感动的审美特质。在制作石雕人像的过程中,环三峡地区原始先民的审美意识也经历了一个由产生到发展、不断成熟的过程。

环三峡地区新石器时代石质人像虽然不是严格意义上的艺术品,却也不乏其特有的审美价值。无论是在表现方式、才质、造型、技术还是艺术价值上,均能够“艺术”地体现当地先民生产、生活过程中的审美态度与创作方法,而正是这种审美态度与创作方法准确地传递出了他们丰富的文化内涵。

三、新石器时代环三峡地区石雕人像的文化内涵

原始时期是人类历史的初期,尽管当时的思维方式和内容还处在低级阶段,但它毕竟是未来文明发展的基石。因此,解读这些石雕人像文化内涵的宗教因素,揭示该因素与艺术价值之间的关系便十分重要。

首先,与宗教相比,作为其萌芽的巫术更具有实用的性质。如同马林诺夫斯基所指出的:“在神圣领域以内,巫术是实用的技术,所有的动作只是达到目的的手段。”[15]109毫无疑问,该时期环三峡地区的石雕人像也正是带着原始先民实用目的的,对此笔者拟从三个方面解读。

一是,其女性雕像应为生殖之神崇拜,但又具有与众不同之处。雕刻生殖女神是人类文化本质的“同一性”体现,人类的生产本就包含两个部分,即人类的生存资料的生产与其自身的繁衍。这两者的意义都很重要,前者是原始先民为了在现实世界谋生存;后者则着眼于不断提高人类在恶劣自然环境下的生产力,使种族得以繁衍。在巫山大水田出土的女性人物雕像,其双腿高举的造型与刻意暴露的生殖器官,与其它地区雕像的寓意相似,但却更为夸张;而巫山人民医院遗址双人石雕像则直接地将人类自我生产的方式表现了出来。据此有学者认为:“巫山大水田遗址的石人露出女性生殖器,人民医院遗址的双人雕塑实为交媾场景的再现,明显可以看出当时有生殖崇拜观念的盛行。”[10]25该观点不无道理。就独立生殖女神像而言,类似的例证在国内外不少地方同时期的遗址和崖画中不难找到;但直接表现交媾场景的双人雕像确颇少见,该现象似告诉我们,原始先民的自我行为认知和表现意识正在不断提高。

二是,其人面饰件与求佑、避邪相关,且该挂件具有巫术内涵。佩戴具有特殊内涵的饰件是原始社会先民常常采用的方式,但其初衷不是为了审美。虽然对大溪出土人面石雕饰件的性别特征,由于作者并没有刻意表达,故我们无从辨别。但其求佑、避邪的目的却是十分清楚的。巫山大溪双面人面雕像较为完整,该石片在正反两面雕凿出大抵相似但约有不同的人面形象,一面脸颊相对圆润,另一面较为瘦削,鼻梁挺直,凹刻双眼圆睁,均张嘴成“0”形,作吼叫或诵经状。而大水田出土的人面饰件,虽然残缺,但在造型上与前者大同小异。对该类人面饰件的身份判断,或许是神像(如太阳神等),或许是巫师的形象;其用途应当是用来护身、祈福的,它们平时披戴在身上,死后便以之随葬。在我国其他地方也出土过类似人面饰件,如山东滕县岗上村出土的大汶口晚期玉雕人面像、甘肃永昌鸳鸯池M51出土的马家窑文化马厂类型石雕人面像、陕西神木石峁龙山时代墓葬出土的双面玉雕人面等。由此可见,刻制和佩戴类似石质人面像在当时是较为普遍的,其巫术性质不言而喻。

图9 图10

三是,其男性人体石质雕像,具有明显的巫师身份。雕像中最具代表性的是“秭归柳林溪人物坐像”与“秭归东门头人物石刻”,前者为圆雕人物,坐地双手向上,张口做祈祷状,不具明显女性性别特征。后者为石板表面线雕:人物的头顶是一个刻画规范、圆形的太阳,光芒呈锯齿状整齐排列(减地凿刻打磨)。人物头部约呈倒葫芦状,面部五官明显,眉弓清晰,大眼圆睁,头顶上有一细小针状物,线刻人物躯体呈倒三角形,底部顶端内刻画有男性生殖器,臀部似围有三角形布状物(该穿着方式适合人类的穴居生活)。其手足均以单线刻出,上肢自然下垂,下肢至膝盖处弯曲。在下肢左右髋部及腰部附近各有两个减地凿刻的圆状物,可能是表现星体。该人像似在进行与太阳有关的巫术活动(由此,该像被命名“太阳人”但值得商榷)。两件雕像的艺术语言均在努力地表达一种人与自然界(太阳)间的特殊关系,而后者更为明确。石雕人物的身份应该是巫师,他们的态度虔诚而恭敬。特别需要指出的是,他们均为男性,这至少暗示了男性在当时从事特殊工作的事实。类似的石质雕像,在我国其他地区也有发现,如凌源牛河梁出土的红山文化玉人(牛河梁第十六地点中心大墓M4)(图9)和凌家滩出土的凌家滩文化玉人(图10)[6]199;234-235;彩版8等,只是其巫术内涵的表达和造型的生动性似略逊一筹。

其次,剖析新石器时代环三峡地区石质人像文化内涵的宗教因素与艺术的关系,这是我们需要讨论的另一个重要问题。对此笔者拟从两个角度进行。

一是,原始宗教对艺术产生的意义举足轻重。学界讨论原始艺术产生的动因——“劳动说”被广泛认同,而原始巫术手段往往被当做先民劳动生产过程中的重要环节。人们在山洞里绘壁画、在旷野制作图腾柱并围绕其载歌载舞,无不具有祈求神灵赐福或感谢神灵保佑的巫术目的,而艺术则在此过程中逐渐产生。专家指出,北美印第安人在挨饿时会跳引诱野牛出现的“野牛舞”,澳洲西部原始民族在种下庄稼后会跳期待禾苗迅速生长的“踊跃舞”,“显然舞蹈本身并不是艺术活动,而是追求明显的功利目的的活动,即生产劳动,而且显然还带有某种巫术的色彩,但不可否认地也包含有审美的因素。”[16]45在论及三峡地区大溪文化的彩陶艺术时,邵学海认为:“大溪文化彩陶发展受到限制,但巫术和审美的双重动力,使这里的史前人将中期不具有审美意义的拍印、刻印、捏塑等,发展成具有审美意义的截印、镂孔等视觉样式……”[17]133他认为这是一种“南方美术的突出风格”,并强调“巫术和审美的双重动力”对三峡彩陶艺术的形成具有推动作用。新石器时代环三峡地区石质人像雕刻的产生亦如此。

二是,原始宗教与艺术的意义既相反相克又相辅相成。巫术是宗教的前身,它具有异化人性的本质;而艺术则是人类对其自由本质的确认。它们之所以能够合二为一,是先民们征服自然的强烈愿望与激情起了重要作用。就宗教学而言,弗雷泽将巫术的原理归纳为“相似律”和“接触律”两类,他认为“基于相似律的法术叫做‘顺势巫术’或‘模拟巫术’。基于接触律或触染律的法术叫做‘接触巫术’”[18]25。原始宗教的内涵需要具体的雕刻(绘画等)艺术形式来表达,否则便不能完成其“模拟”的目的,而模仿越像效果越好,这就需要不断提升雕刻技艺;同样,如果不依靠激情,原始巫术也是无法通过“交感”从情绪上去造成巫师与受众的认知与情感共鸣的。从艺术学原理讲,舞蹈、音乐、绘画、雕刻等均具有表达、激发、传递人类情感的功能。一个需要激情,一个创造激情,于是先民们以宗教的内涵借助艺术的形式,表达其征服自然的愿望便成了原始社会文化的主旋律。“在史前人同自然的关系中,被他们所征服的仅是其中的微小部分,对其他更广大的尚未占领的部分则是靠崇仰心理去平衡。”[19]114而这种“崇仰心理”多由披上了艺术外衣的巫术来体现。然而,这并不意味着宗教内涵越丰富,其载体(作品)所含的艺术价值越高,而是恰恰相反,因为宗教的内涵会在相当程度上扭曲人的自由意志,并制约了它的自我表达。简言之,在新石器时代的环三峡地区,自然威压的强大与原始先民抗衡力量的弱小,是当地巫文化发达的重要原因,进而也是当地原始艺术早熟的原因。但这种早熟并非按照艺术的初衷——表达人类的审美愿望在进行,正如这些石雕人像,成了当地先民用以平衡其生存心理、在想象中征服自然的特殊形式,因此仅就“审美”而言它们是错位的,至少从美学的角度看是如此。

环三峡地区新石器时代石质人像所表达的巫术内涵是显而易见的,无论是为了繁衍后代的祈祷,还是出于达到某种目的的期盼或对人与大自然神秘关系的解释。有意思的是,原始的巫术的实施与传播往往会借助于艺术的形式去增加它的魅力,基于此,这些石质人物雕像便成了我们今天解读该地区巫文化现象的重要桥梁。三峡地区原始宗教的早熟,有力地促使了当地石质人像雕刻艺术的成长。

四、环三峡地区石雕人像与原始宗教的早熟

在环三峡地区的新石器时代遗址中,原始宗教现象(巫文化)不但显而易见而且源远流长,该传统或可上溯至旧石器时代晚期的奉节鱼复浦遗址(距今8000-10000年)[20]。在继后的新石器时代,当地的原始宗教文化被进一步扩大,并“绑架”着艺术一道发展。

环三峡地区人类历史悠久,重庆三峡地区是探寻人类起源的重点区域。从1949 年到2009年,该区域发现的古人类化石地点有 6 处,旧石器地点近 100处,新石器时代遗址约 80 处[21]。其人类文化基因的连绵不断决定了当地宗教文化的早产与早熟,该现象以新石器时代当地先民丧葬形式的发展变化最具说服力。丧葬的出现本身就意味着原始先民来世思想的萌芽,而埋葬方式的复杂化(直肢葬、屈肢葬、侧身葬、仰身葬等)则表明巫师改变死者未来的目的与形式变化。在三峡的腹地巫山,属于新石器时代的“大溪文化”遗址,有近200座墓葬埋葬方式的演变[22]36,显示出其丧葬思想(宗教观念)的不断深化。与此同时在“大溪墓地还发现用鱼和龟随葬的现象”[23]11,在当地以多种动物殉葬的巫术,透露出了丧葬目的与动机的日益深刻化。在此,针对“死”的巫术与我们之前讨论的生殖崇拜恰好成了原始先民应对生死矛盾的两个面,活着佩着人面石像(神像)、死后亦将其带入坟墓里。

古文献中对三峡地区巫师的早产已成为共识。据《山海经》载:“有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在。”[24]180袁柯认定“灵山”亦即巫山,杨绪泽亦在“巫溪及古巫咸、巫臷国名考”[25]721-723中作了专门考证。许慎《说文解字》释巫与觋:“祝也。女能事无形,以舞降神者也。象人两褎舞形。与工同意。古者巫咸初作巫。凡巫之属皆从巫。”“觋能齐肃事神明也,在男曰觋,在女曰巫。”[26]100此语至少说明了三个问题,一是在远古巫师包括了男女两种性别,二是巫与觋的职责就是事无形,三是许慎确认最早的巫师就是巫咸。马克斯·韦伯在区分祭司与巫师的细微差别时指出:“我们可能会将那些以崇拜的方式来影响神的职业人员称为‘祭司’,以区别于用巫术性手段来强制‘鬼怪’的巫师。”[27]37相较之下,作为巫师在面对自然力时,更为强调人的主观能动性,巫师就是当地的王者与智者。

原始先民崇拜的对象是多方面的,其中对太阳的崇拜十分重要。在原始部落,“对太阳的崇拜是极为普遍的,因为太阳为人们带来光明和热,是人类不能离开的生存和生活的前提。”[28]101该现象在环三峡地区尤为突出,据郦道元《水经注》载:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处,重岩叠嶂,隐天蔽日,自非停午夜分,不见曦月。”[29]852北魏时期尚且如此,在原始社会亦当更胜一筹。在上述环三峡地区的石质人像雕刻中,除图6图8明显表达了对生殖女神的崇拜外,大都与太阳相关。其中,“祈祷人物坐像”与“东门头人物刻像”,均用不同的方式表达了巫师与太阳的关系;而大溪文化中的人面饰,其身份很可能就是太阳神本身。“特别是在原始社会后期,人类从采集、狩猎进入了原始农业和畜牧业生产,天体、气象的变化对农耕和游牧产生了很大的影响,人们对天体的崇拜也更为兴盛。”[30]408定居于环三峡河谷台地、密林之中的原始先民,对光明和温暖的追求应该是十分强烈的。

通过对环三峡地区的石质人像雕刻与当地原始宗教关系的讨论,进一步深化了我们对自然力与人类思维关系的认知。环三峡地区是我国长江流域人类文明的重要发祥地之一,有着从旧石器时代到新石器时代成序列且一脉相承的文化。无论是从考古发掘还是从文献记载看,这里的人类宗教文化不仅成熟早、而且内涵丰富。也正因如此,才促成了当地以石质人像雕刻为代表的原始艺术的早熟,它们以生殖崇拜、太阳崇拜为主,以神灵或巫师的形象为载体,以传递种族繁衍、求福、避邪、感恩等信息为目的,并且相较之下,这些石雕人像的工艺水准还领先于国内多数地区。而从本质上看,这种由原始宗教在生产劳动中催生的艺术形式,也真实地展现了当地先民对强大自然力的认识,虽然理性不足却不乏智慧和勇气。

综上所述,通过对环三峡地区系列新石器时代石质人像雕刻的探究,我们得出以下四点认识:其一,环三峡地区是我国原始雕刻艺术最早产生的主要地区之一,其区域特色十分明显;其二,环三峡地区的石质人像雕刻无论在工艺技术还是形象构思上,均体现出同时期较高的水准和成熟度;其三,环三峡地区的石质人像雕刻以生殖崇拜与太阳崇拜为主,男女巫师是实施该崇拜的主角;其四,环三峡地区石质人像雕刻艺术的相对成熟,与当地巫文化的源远流长和高度发展关系密切。概言之,环三峡地区的石质人像雕刻既具有同时代原始雕刻的共性,又不乏长江中上游文明的自身特点,它们折射出当地先民在意识形态上与自然抗争的智慧与勇敢,在我国的原始艺术史上是值得重视的一页,为此我们有责任加强对该领域的关注与研究。