昭祥纳瑞抑或维稳消灾:改元制度功能的再分析

——基于公元前140年至公元1279年的史料文本分析*

2019-11-14李玉玲

文 宏,李玉玲

(华南理工大学 公共管理学院,广东 广州 510641)

一、问题的提出

中央政府所实施的改元,是指在中国古代封建社会时期,统治者对年号进行的更改。历代帝王改元,或因岁首改元,或因即位或亲政改元,或因册立皇后或太子改元,或因祥瑞灾变、平叛止乱或四方归顺而改元,或因天运历数而改元。[1]104-107在改元过程中,年号引文的内容指的是年号字面所代表的含义,一定程度上契合当时的时代背景,体现君主改元的目的,寄托帝王的某种愿望,彰显君主远大的志向,表达帝王想要治国平天下、建立丰功伟业的坚定决心。改元的原因或是盼望国家繁荣安定、风调雨顺,或是希望百姓安居乐业、生活富足,或是祈求自身健康长命、福禄无边,或是祝愿帝业万世不绝、江山永固等,同时,改元也是帝王对自己的鞭策与勉励;有些年号旨在表达帝王的神圣,赞颂君主或是上天的恩德。

传统观点通常认为改元的功能仅仅在于昭祥纳瑞。然而,改元还有一个更加重要的功能,即维稳消灾。改元不仅仅是年号的更改,是统治者祈求国泰民安、昭示祥瑞的工具,改元举措往往孕育着统治者这一时期的施政纲领,与新政出台、制度改革、时局变动等息息相关。表面上,年号的更改体现在历史悠久的中国传统纪年方法变更上,仅仅是技术层面的问题。然而,随着时代的发展,改元逐渐演变为一套涉及多种层面各个制度的综合改革,成为统治者“章述德美,昭著祥异,救苦弭灾,计功称伐”的工具,在祝福祈愿的字眼中,包含着丰富的政治、文化、宗教等内涵,是“正朔”的重要标志,与政权的政治合法性密切相关。因此,改元具有彰显历代帝王权力正统合法至高无上的功能,颁正朔、改正朔是历代帝王显正统的一个重要举措,而是否奉正朔则成为衡量地方势力是否臣服的一条重要标准。[2]65-76对封建制国家而言,改元是其应对复杂统治局面与社会现状的有效策略,具有不同维度的重要功能。改革不仅有利于宣扬皇权的合法性,获取民众的政治认同;而且有利于消弭社会动乱,促成社会矛盾各个阶层主体的和解,稳定统治秩序。在改元过程中,通过整饬政令,颁布新制度等调整行政运行等,可以保证社会危机得以有效解决,成为我国古代统治者的一种“非日常”的统治手段,在古代社会治理实践中,尤其是在社会稳定治理实践中有着重要地位。

学者以往对改元的研究,大多从历史学的维度进行,界定改元的基本内涵,考证存在争议的年号使用时期及改元的确切时间[3]129-134,探讨改元的历史变迁[4]51-57,探析历朝历代改元的规律。有学者着重分析不同时期改元的频率[5]62-70。分析改元过程中年号所用的字词,研究年号的寓意,分析特殊字词出现的时代背景[6]65-73,再现与改元相关的事件,如政治事件、灾异事件等,梳理改元与政权变化、社会变化的关系[7]138-143,呈现与改元相关的事实与规律,重点探讨改元制度在政治上所发挥的作用。然而,这些研究较少探讨改元制度在维护社会稳定上所起到的重要作用,缺乏从公共管理角度对改元的功能与作用进行分析。事实上,皇权变更、政治动乱乃至不同政治势力间的政治博弈以及自然灾害等导致的社会稳定受到巨大冲击,成为统治者进行改元的主要动因。在社会稳定秩序受到极大冲击时,改元作为一种非常态的制度方式,在维护社会稳定方面发挥着更为凸显的作用。

自古以来,我国就是自然灾害最为严重的国度之一。历代封建政权都非常重视灾害治理,为了维持社会秩序稳定和巩固政权统治,始终把救灾防灾政策作为一项基本国策。改元制度在封建时期有消弭灾异、化解社会危机以及稳定古代社会秩序的重要作用。笔者以改元诏书为研究对象,聚焦改元在风险治理过程中的功能发挥,基于古代与改元相关的历史史实,重点拓展自然灾害以及战争期间,统治者颁布改元诏令,以及同时期围绕社会稳定所采取的诸多措施,借助内容分析法,从古代政府公共管理职能的视角,对所选取的改元史料进行分析,关注改元制度在应对社会危机、维护社会稳定上所发挥的积极作用。探讨古代统治者所采取的改元制度在社会稳定风险中的具体作用,分析改元制度在风险治理过程中的特定功能。

二、研究设计与样本选择

(一)研究方法

内容分析法,是通过对内容的分析以获得结论的一种研究手段,是从一系列被研究的文本中获得可重复的且有效的推理。研究对象是文献信息的内容特征,既包括显性的信息内容,也包括潜在的或隐含的信息内容。该方法强调研究过程的可重复性和研究结果的可追溯性,现已发展为囊括词频统计、语义分析、信度检测等多种定性或定量分析手段,是一种相对规范的社会科学信息与情报处理方法论。内容分析法具有包容性和形式多样等特性,无论是对显性内容展开的定量研究还是对隐性内容展开的编码分析都能有较好的效果。自20世纪以来,内容分析方法在诸多研究领域的成功应用,表明这一分析方法作为一种非介入性研究,在处理一些较难以直接观测的复杂问题时具有良好的适用性与解释力。

笔者选用内容分析法作为本次研究的方法,主要基于以下几点考虑:第一,本研究的研究对象为古代统治者所进行的改元活动,无法获取实时实地考察资料,仅能通过具有较高真实性的历代正史中所记录的史料文本进行研究。第二,选取的研究对象都为文字记录的史料信息,能够借助逐级编码的定性研究规范程序层层提炼有价值的信息。第三,历朝历代关于改元内容的记载量大,相关的信息内容都在历史文本中有重点记录,且较为详实,符合内容分析的既定程序,能够得到素材支撑较为丰富的结论,对其进行文本分析后所得到的结果科学合理且具有代表性。

(二)样本选择

笔者重点选取历代正史中与改元相关的文本记录,既包括大一统社会稳定时期的官方正史,如两汉时期的《史记》《汉书》《后汉书》,隋唐时期的《隋书》《后唐书》《新唐书》,宋元明时期的《宋史》《元史》《明史》;也包括社会较为动荡时期的官方记载史料,如三国魏晋南北朝时期的《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》,五代十国时期的《旧五代史》《新五代史》,以及《辽史》《金史》。由于清朝正史至今尚未定稿,所以在本次研究中,所选取的史料文本为官方较为认可的清史稿以及其他相关的资料,总计四十多万字的原始素材。

以此为索引,重点搜索最高统治者的改元诏书,以及围绕改元所进行的相关举措。由于各朝各代史料记载的不统一性以及古代统治者改元原因的多样性,笔者选取的文本主要依据以下标准:一是确保样本来源的真实性与可靠性,即所有史料信息都选取自可信度和认可度较高的各朝各代的正史书籍文献;二是样本的充分性,即所取的样本量充足且文字记载丰富,具有可探索的价值信息;三是样本的切题性,即所选取的样本信息能够反映当时的历史情景,紧扣当时改元的历史情景以及改元的功能定位,不偏离研究主题。需要特别说明的是,由于正史中改元的最早记录源于西汉[8]56,而自元代开始,皇帝年号删繁就简成为历史趋势,明朝至清朝改元记录的功能单一且明确,一位皇帝大多数只使用一个年号,即统治者修改年号的原因在于皇帝的更替,并未涉及本文的研究主题,未能体现出改元在面对社会危机与社会风险时所起到的社会稳定的作用。基于以上考虑,本研究选取汉朝至宋朝正史中所记录的古代最高统治者所颁布的以改元为核心并且与社会危机控制与社会风险预防密切相关的诏书为研究内容。

三、研究过程

(一)素材信息摘录

从浩瀚的历史文本中摘录出全面系统的反映研究主题的史料,是内容分析研究的前提条件。笔者借助Nvivo10软件的自由节点编码功能,对所选取的史料文本逐一进行信息摘录,梳理历代改元过程中的相关举措,力争还原改元过程中的历史情境,确定改元措施的具体缘由,逐步归纳总结改元的功能定位。为提高文本资料选取的客观性,笔者尽可能地使用史料文本的原始表述,力争史料文本的翻译准确。在此基础上,按照文本内容,区分史料类型,对样本素材中信息量较大、内容层次较多的部分,采取“自然句”为分析单位;而对其中信息量较少的片段,则以 “自然段落”为单位抽取信息确保样本素材选定与整理标准的统一性。

(二)编码整理

编码是内容分析法中的重要方法。在确认样本素材之后,笔者按照初始编码—优化编码—聚焦编码的既定程序,进行人工编码整理。

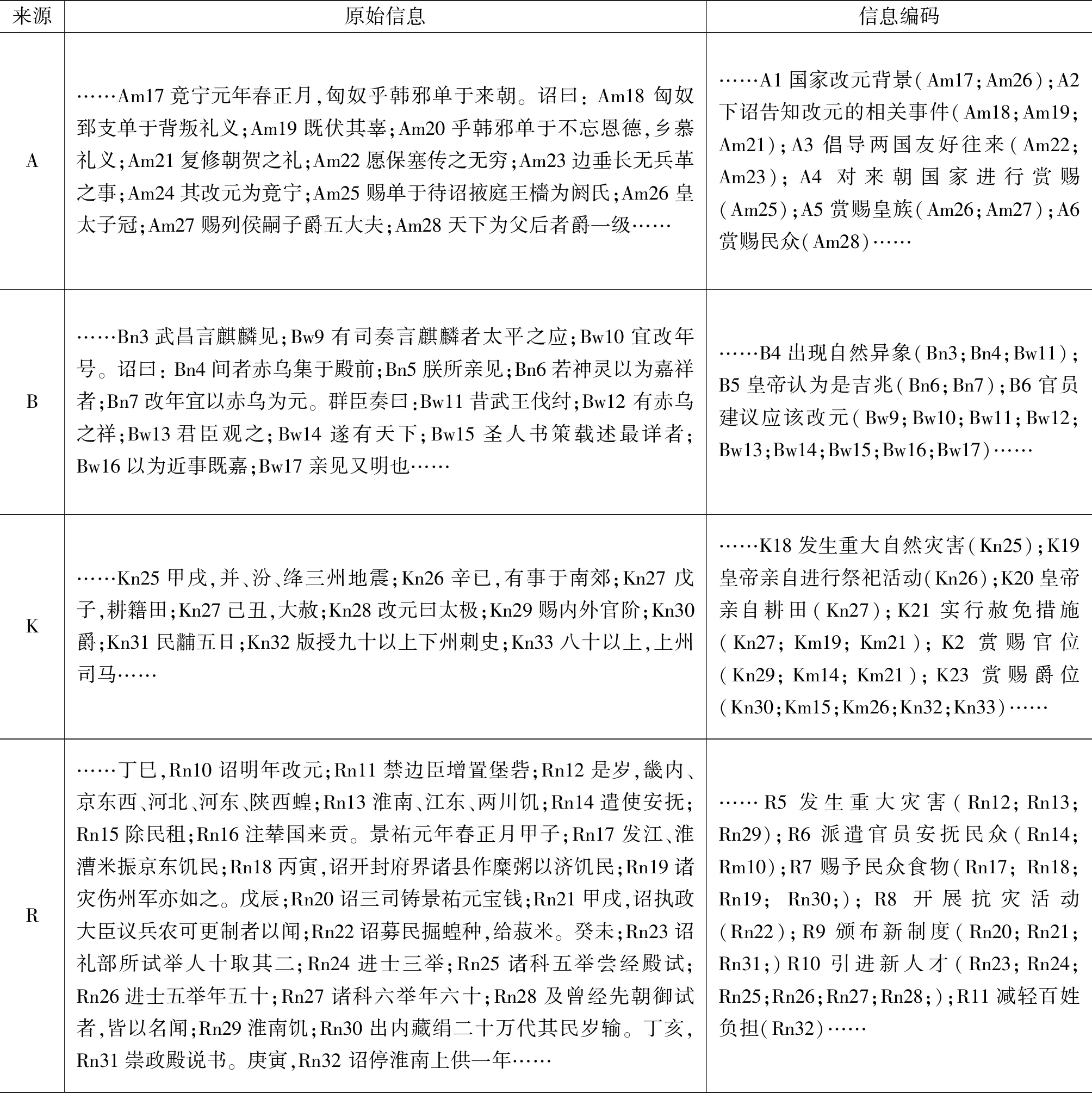

1.初始编码

为了避免由于个人的思维及主观情绪的影响,笔者先以所有的史料按其本身所呈现的原始状态作为标签,将所收集的资料打散,借助Nvivo软件,对文本内容进行摘录,逐字逐句分析以从中发掘初始编码,标记类属,赋予概念,再以新的方式重新组合起来,最终得出初始编码349个。部分编码如表1所示。

表1 初始编码展示

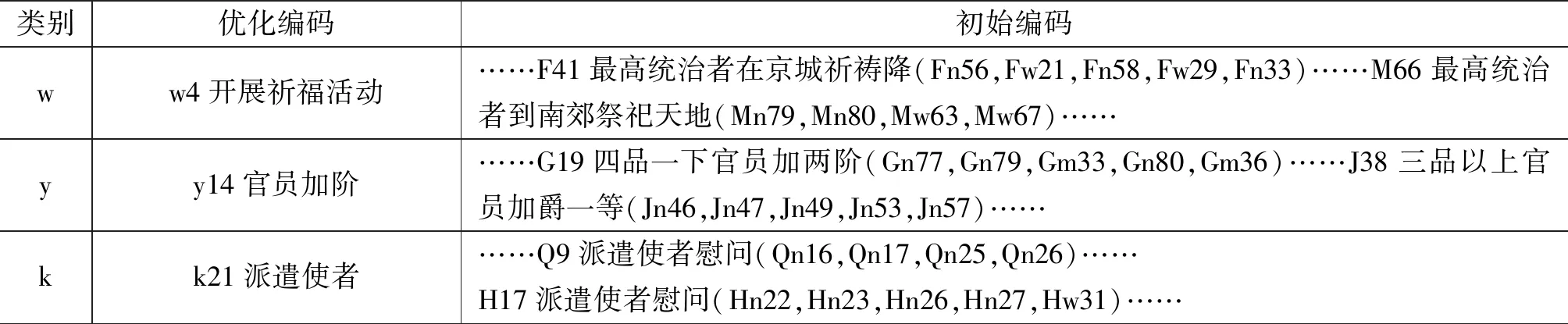

2.优化编码

为了使编码更加符合原始素材的真实全貌,按照重要性与契合性原则,笔者将所有原始编码混合打散,用大量的数据来筛选初始代码,对出现频率较高的初始编码进行拆分细化、合并提炼同一维度信息,确保编码更具有指向性、选择性和概念性,得出能够更精炼敏锐地分析样本素材的优化编码,共计104个,如表2所示。

表2 优化编码展示

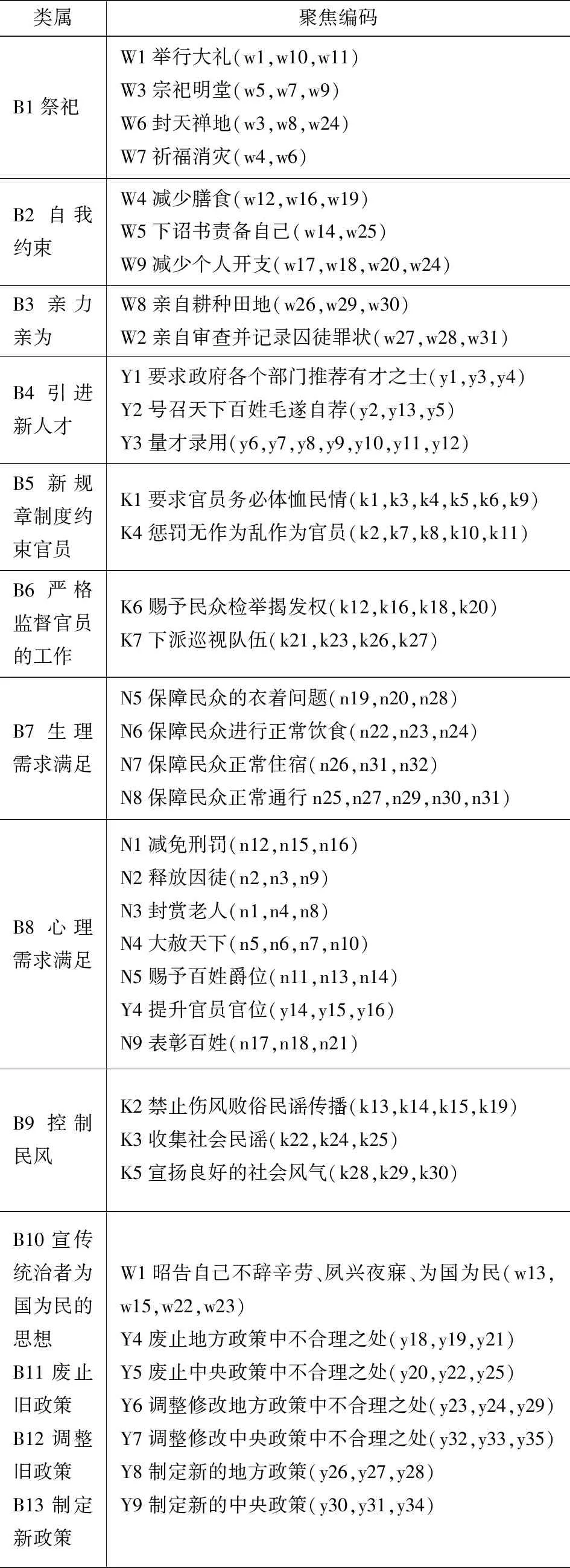

3.聚焦编码

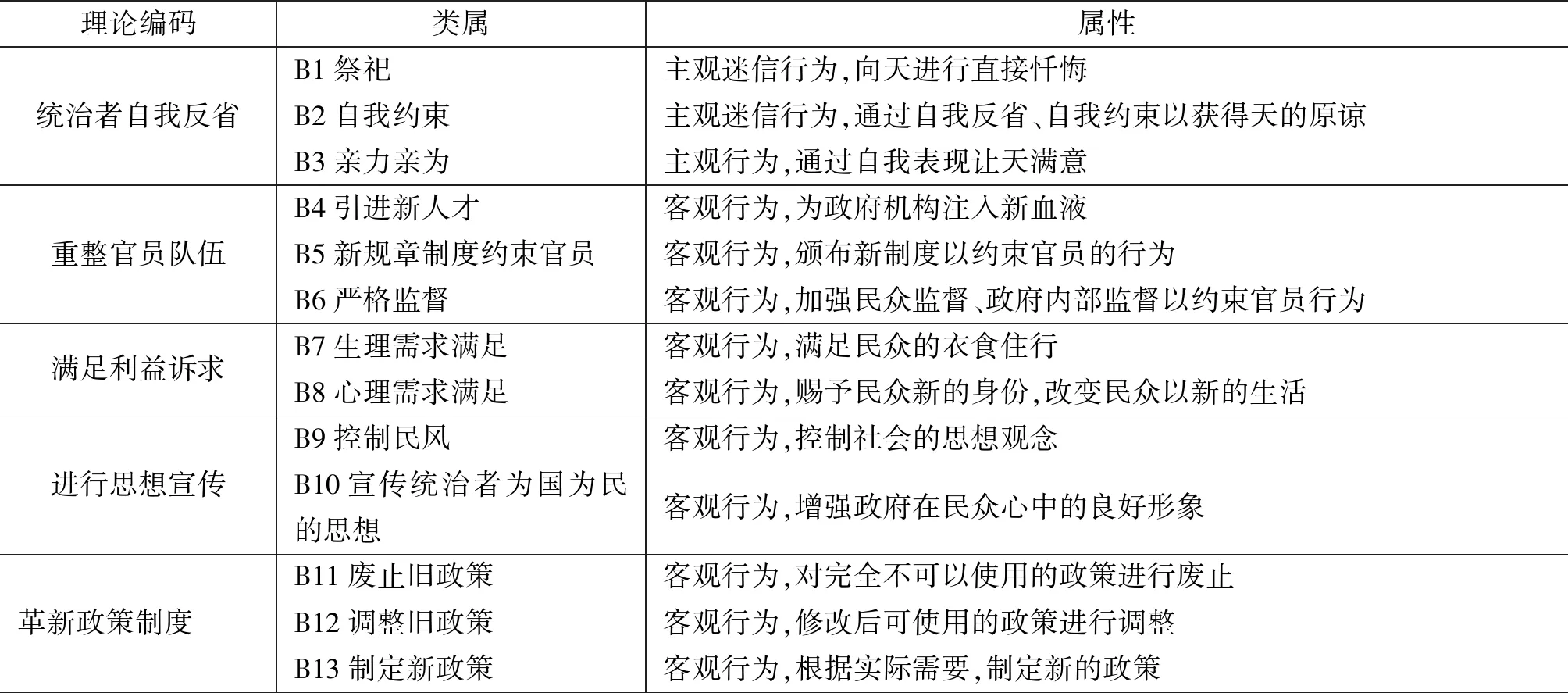

由于内容分析方法需要确保素材与概念观点之间的回溯性,需要确保初始编码、优化编码以及聚焦编码过程之间的双向互通。为了有效地实现从经验描述到概念类别的阶段跨越,阐释相关代码背后的管理功能及秩序逻辑的形成过程,还原各个代码所阐释的各类关系。笔者重点关注聚焦代码的属性及类别,概念类属之间的各种联系,逐步提炼具有理论导向的抽象类属。在代码概念化及抽象化的过程中,保持一定的开放弹性空间,始终遵循原始素材的方向性指引功效,不断梳理素材的类属关系,对优化编码按照特性进行类别整合,形成聚焦编码47个类属,部分聚焦编码见表3。

表3 聚焦编码展示

(三)理论编码

理论编码是第三种编码类型,轴心编码将类属指向亚类属,使得类属的属性和维度具体化。理论编码的目的是分类、综合和组织大量的数据,对开放编码进行重新排列。在轴心编码阶段,需要反复筛选人工编码阶段所提炼的概念、类属之间的关系,通过分析整合编码的共性,概括出涵盖全部素材内容的抽象化信息,将相对发散的类属及范畴,形成具有解释力的发展逻辑。为此,笔者重点关注编码所蕴含的语境、条件、原因、结果等,注重类属关系的形成与编码过程的互动,强调研究过程的开放与包容,以期形成能够反映素材本意、但又超越经验层面的理论提炼。笔者所研究的是历代统治者“改元”制度的相关措施集成,以及相应的制度功能,相关的素材资料涉及统治者、官员整肃、利益诉求以及思想状态。

表4 理论编码结果

四、研究结论

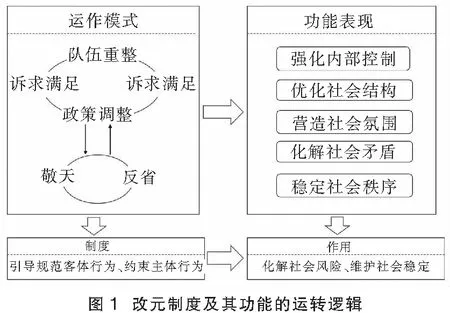

基于上述改元相关史料的内容分析,从结构—功能主义视角,基本厘清了改元制度在应对社会风险、稳定社会秩序上的功能作用。改元制度的基本功能指向就在于稳定社会秩序、优化社会结构、缓和社会矛盾、营造良好的社会氛围。这些功能的实现,须建立在完善的改元制度结构体系基础之上,须从制度入手,否则稳定社会的目标仅仅是一纸空谈。从古代国家制度体系的整体来看,改元制度是国家社会稳定制度的重要组成部分,是古代社会面对社会风险时重要的调适机制。我国古代的改元制度结构体系由思想控制制度、利益诉求满足制度、行政队伍重整制度、政策调整制度以及统治者的敬天反省制度所组成。这五个制度,其实质是对客体行为、主体行为的引导、规范和约束,五个制度之间的动态交互,使得改元制度得以有效运作,最终实现应对社会风险、维护社会稳定的目标(见图1)。

(一)改元制度的运作模式

1.引导规范客体行为

改元制度的有效运行,与管理客体的行为息息相关。在社会风险与社会危机产生时,统治者非常重视对相关管理客体的引导和规范。改元制度施行的直接对象为行政队伍和普通民众。在改元制度的运作过程中,行政队伍与普通民众之间的良好互动,是影响改元制度既定目标得以实现的重要因素。行政队伍与普通民众之间的互动,不仅涉及行政队伍的内部重整、普通民众的利益诉求满足,而且还涉及政策制度的调整,以及整个社会思想的控制。

(1)官员队伍重整制度

官员队伍重整制度是应对社会危机的根本手段,在社会危机产生时,影响社会危机管理效果的直接因素就是官员队伍自身的素质与能力。在我国古代单一中央集权的制度下,当社会风险产生时,中央政府所制定的应对政策是否能够有效的施行,与官员队伍的能力与素质密切相关。因此,在社会稳定受到剧烈冲击的时期,中央政府为保证政策的运用能够实现其既定的目标,会通过颁布改元诏书,制定规章制度以约束和限制官员的行为。从这一方面来看,当社会危机产生时,官员队伍重整制度是改元制度的重中之重。

官员队伍重整制度具有内部控制的功能,是通过一系列具体的措施来实现的。根据对史料文本编码信息来看,主要有三类措施。一是引进新人才,即中央最高统治者要求各个部门或者地方政府推荐有才之士(Mn13选贤与能[9]25;Gn29简贤任能[10]37;Mn56擢进贤良[11]53)、在全国范围内招募毛遂自荐的能人(Mn82各举可任刺史县令者一人[12]221)、赐予有才能的人新的官职(Mn35宜从褒奖;Mn36特异常伦Mn37可免内侍Mn38量才别叙[13]23-24)。二是颁布新的规章制度以要求行政官员的行为,即要求官员务必体恤民情(An42有司勉思厥职,以匡无德[14]91;Hn16务在廉平;Hn17爱惠以抚孤贫[9]27)、惩罚无作为乱作为官员(Hn37前后怠惰,数加督罚不听征发于民[9]31;On67切准敕命处分[15]318)。三是通过民众对官员工作的反馈和下派巡视队伍,对官员行为进行有效监督。一方面,要求地方行政队伍广泛听取民众诉求,从而有助于统治者对官员进行监督,使民众利益诉求得以有效满足;另一方面,下派巡视队伍(Gn28分命使者巡省四方[16]47),对地方官僚政策的执行情况进行监督,保证在社会危机时期,改元制度能够有效地发挥其稳定社会的功能。

(2)普通民众的利益诉求满足

满足民众的利益诉求是政府通过改元制度对社会风险进行调适的基础性工作。满足民众利益诉求,实质是对社会危机产生时的应急管理。为防止民众不满情绪产生,统治者在颁布改元诏书时,会采取具体的救灾措施,并要求地方政府落实“开仓济民”“予药救民”“置房安民”等政策。同时强调大赦天下,对除贪官及杀人等罪犯外,都予以赦免或降罪;赐予民众新的身份,满足其在危机之后对新生活的向往。

在古代社会中,当灾害与战争等社会危机产生时,民众的生活将受到巨大的打击。在衣食住行难以维持的情况下,民众的利益诉求紧扣生存需求,并要求统治者对民众诉求进行及时的回应。统治者通过颁布改元诏书,对民众生理需求的满足工作进行安排。

在衣物方面,赈济布匹给受灾(Ow87绢一万匹[17]33);在食物方面,开官仓或发动义仓等收集粮食并将其发放给受灾群众(Cn38遣使振给[18]142);在住宿方面,通过减少房租、命令受灾地方政府设置避难所等措施(Rn75流民所过,官为舍止之[19]199),为受灾群众提供遮蔽之处;在医疗方面,统治者根据具体情况对受灾群众实施医疗救助(An46使光禄大夫将医药案行[20]201)。在应对社会风险的背景下,如果说对民众利益诉求满足是改元制度的基础性工作,那么满足民众的生理需求,则是利益诉求满足制度的最基本工作。满足民众的生理需求,保障民众的生命安全,是体现朝廷德行的重要内容,是古代最高统治者以民为本思想的体现,并且对百姓而言是最切实的行为。

在改元制度的基础性工作——利益诉求满足制度中,统治者一方面满足普通民众的生存需求,另一方面为“除旧迎新”,对普通民众、依附民众和污点民众的身份进行重新认定。对待普通民众,通过赐予爵位(An60其赐天下男子爵,人二级;三老、孝悌、力田人三级[21]79;An38孝子义孙,可悉赐爵[22]82),提升其地位。对待依附民众,命令官府为其赎身或直接恢复其平民身份(Kn72其公私奴婢有年至七十以外者;Kn73所在官司;Kn74宜赎为庶人[23]42-43)。对待污点民众,若属轻微犯罪,则对其所犯的过错既往不咎(Dn51犯乡论清议;Dn52赃污淫盗;Dn53一皆荡涤洗除[24]54);若所犯之罪过重,则对其适量减刑(Gn30死罪以下降免各有差[16]47;Gn68降死罪已下囚[25]65);若是触及国家根本利益或君王利益及安全的罪行以及违悖礼法的十恶之罪则不予赦免(On92犯罪人除十恶五逆外;On93罪无轻重;On94咸赦除之[26]647)。赐予民众新的身份,这种泽及天下的刑罚减免与恩赐,既体现着皇恩的“雨露均沾”,满足了民众的心理渴望,亦体现着国家对个人的强大支配力,而且对统治者来说更是得天独厚的宣传利器,其所着意渲染的是皇帝“应天拯民”的神圣形象与普天同庆的和谐意境,从而增强统治权力的合法性以及民众对统治者的认可度。

(3)政策制度的调整

改元制度在应对社会风险与社会危机时,除满足民众利益诉求、重整官员队伍、对民众进行思想教育外,常常还伴随着新政策的建立和旧制度的革新。在对待前朝遗留下来的制度方面,结合本朝实际对旧制度的社会适应性进行考察,不符合本朝需求的制度政策将被剔除(Bn55动辄有所增损,废堕不行[27]141),而符合本朝需求的将对此进行修改,保证前朝政策能够为本朝服务(On78应明宗朝所行敕命法制;On79仰所在遵行[28]647)。在对待本朝政治有缺失的地方,则除去一切不合理的政策、制度,重新开始(Hn33从春施令;Hn34惟新七政[29]82;On9判建昌院事[30]26)。并且要求各个部门列举政策制度不合理之处(Rn21诏执政大臣议兵农可更制者以闻[31]201),迅速上奏至中央最高统治者。并且,颁布新的政策,以确保本朝行政机构在危机管理应对过程中得以有效地发挥作用,并且昭示着统治者更旧迎新的决心(En18再构区宇,宣礼明刑[32]22)。

(4)社会思想控制

当社会风险和社会危机产生时,宣传教育、稳定民心是古代统治者必须重视的方面。宣传教育制度作为改元制度的重要组成方面,对应对社会风险起着重要的作用。营造有利的社会环境,增强民众对统治者的信任度,推动全社会形成自信乐观的氛围是社会风险得以有效控制的重要手段。宣传教育的主体是民众。

营造有利的社会环境,是从民众的思想进行控制,从而防止文化危机的产生,阻滞社会危机的形成。在文化危机推动下,易导致民众逐渐丧失对当前统治者的信心。也容易被立志改朝换代的异己分子利用,借以灾异、谶纬等为依托,构建其易君为主的合法性。统治者为阻止文化危机的产生,抵制民众对君主合法性持有怀疑态度从而动摇统治的现象出现,通常采取禁止伤风败俗民谣传播的措施(En32询访狱市;En33博听谣俗;En34伤风损化;En35各以条闻[33]51-52),并且通过书谕等方式,派遣使臣将表明自己作为统治者不辞辛劳、夙兴夜寐、为国为民的赤子之心的谕令送往各路宣读,晓谕四方。在这一过程中,统治者最高权力的展示贯穿其中,通过对民众的思想控制以及前所述的有效的物质措施,使民众真切地感受到皇权的“在场”,不仅宣示了皇权的至高无上,增加民众对统治者的认可度与认同度,而且还营造了新的社会风气。

2.约束主体行为

在社会风险与社会危机产生时,改元制度不仅是古代中央最高统治者对社会与民众进行管理的手段,而且是天子对“天”的一种反馈制度。在改元制度的运作过程中,对主体行为的约束是非常重要的一环。主体即最高统治者,在进行改元活动时,非常重视敬天和反省这两项内容。古代深受天人合一思想的影响,社会风险与社会危机的产生,对统治者而言,意味着自身德行的缺失,需要对天怒进行回应,而统治的这一回应行动,集中表现在最高统治者的自我行为约束上。在自身行为上,最高统治者往往表现出比平常更加敬重天的行为(Ln12今宜简省[34]25)。在对待政务、事务上,统治者将表现出事必躬亲的态度(Kn48亲耕籍田[23]42;Mn55亲录囚徒[35]63)。自我反省的目的,在于能够充分地表达统治者的敬天之意。所以在对主体行为约束的环节,最高统治者的自我反省仅仅是基础性的工作,而最重要的工作在于,直接向天忏悔祈福。在祭祀行动上,最高统治者会举行一系列活动,如举行宫廷大礼(An38帝临辟雍飨射[36]181)、祭祀庙堂(On11即谒洛阳陵庙[17]37)、祭祀自然山川(Rn81合祀天地于圜丘[37]630)。

(二)改元制度的功能体现

改元制度通过重整行政队伍、满足民众的利益诉求、调整政策制度、进行有效的思想控制和反省敬天这五个制度的有效运作,有效地实现了改元制度的初始目标,即化解社会风险和维护社会稳定。研究发现,改元制度能够有效实现其既定目标的具体表现有以下五个方面:第一,改元制度的有效运行有助于强化行政队伍的内部控制。行政队伍作为应对社会风险和社会危机的主要力量,在改元制度的运作过程中发挥着非常重要的作用。基于此,统治者通过重整行政队伍(B4引进新人才;B5新规章制度约束官员;B6严格监督)来实现对行政队伍的有效控制。第二,改元制度的有效运行有助于优化社会结构。统治者在应对社会风险、施行改元制度时,不仅仅只注重内部行政队伍,外部普通民众群体同时也被统治者所重视。统治者通过满足民众的利益诉求(B7生理需求满足;B8心理需求满足),再次分配社会资源,提升普通民众的社会地位,使得社会结构得到优化。第三,改元制度的有效运行有助于营造良好的社会氛围。在社会风险与社会危机发生时,社会信念将受到巨大的冲击,良好的社会氛围对社会风险的有效应对将产生巨大的作用。在良好的社会氛围下,国家充满信心,民众信任政府,那么社会风险将能够迅速化解,使政权更加稳固。但是,当民众对政府的信任度降低,产生信任危机时,不仅不利于社会风险的解决,而且容易导致政权更迭。所以,除了规范客体行为外,统治者还非常重视对客体思想的引导。统治者通过对民众的思想控制(B9控制民风;B10宣传统治者为国为民的思想),营造了良好的社会氛围。第四,改元制度的有效运行有助于化解社会矛盾。在改元制度的运行过程中,无论是重整行政队伍、满足民众的利益诉求,还是控制社会思想观念和革新政策制度,其目的都在于化解社会矛盾。积极引导和约束客体行为和思想观念,有助于加深民众与行政队伍之间的沟通协调,有助于加大民众对政权的认同感,从而实现社会矛盾的有效化解。第五,改元制度的有效运行有助于稳定社会秩序。当社会风险和社会危机发生时,社会秩序将受到巨大的破坏。此时,统治者通过对客体行为的引导,积极进行行政队伍内部控制、民众行为思想引导,避免社会矛盾的深化和社会风险的发酵升级,将社会秩序控制在可接受的程度上。除对客体行为的引导和约束外,统治者自身也会进行敬天自省活动,通过约束自身的行为来获得天的原谅,达到天灾减少的目的。无论是从约束主体行为还是引导规范客体行为来看,改元制度的有效实施,在一定程度上都助于社会矛盾的化解。

四、结论与启示

本文运用内容分析的方法,结合相关史实,对我国古代封建社会下改元制度在面对社会风险和社会危机时所起到的作用进行分析。研究创新在于,跳出了历史学的传统分析视角,转而从改元本身能产生何种作用的角度,重新审视这一政府行为, 也就是将既有研究中相对割裂的改元措施结合来。研究表明,改元制度除了是统治者争取自身统治权力合法性的手段之外,更重要的是起到了调适社会风险、稳定社会的功能。改元制度的组成部分包括利益诉求满足制度、政策调整制度、思想宣传制度、重整官员队伍制度、最高统治者自我反省制度。这五个制度的共同运作,保证了改元制度的目标能够得以有效实现。

在古代社会中,当社会稳定受到重创时,统治者颁布的改元诏书相当于现在社会的各类应急预案。统治者在施行改元制度时,一方面从内部环境出发,增强中央的统治权力,通过重整官僚内部利益结构,权力结构,从而加强对内部官僚的控制,保证政令的有效下达与实施;另一方面,统治者非常重视对良好外部环境的营造。统治者通过颁布改元诏书,表明作为天子“救国爱民”的志向与赤心,为自身形象的塑造奠定了基础。同时对民众的生理和心理进行及时的安抚与管理,除在生理上,保证民众的衣食住行外,还在心理上,赐予民众新的身份,满足民众在生活遭受重创后对新生活的向往与渴望。受到天人合一思想的影响,古代统治者非常重视“天的态度”,在社会稳定受到重创时,改元制度的实施对象不仅包括民众、官员与社会,而且还包括最高统治者自身。统治者通过改元制度的施行,表现出对天的尊崇,从而得到上天的庇护。

在现代社会,国家政府对社会风险与社会危机的管理更加成熟、更加完善,也更加系统。在促进社会制度不断变革与创新时,我们应该看到中国古代社会制度的优点,不应一味地舶来西方的制度政策。例如改元制度,其实质是古代政府对社会风险与社会危机的管理制度,其在社会风险的调适中起着非常重要的作用。