知识的力量:公众风险感知的影响因素审思

——基于一项科普干预实验与调查的探索性分析

2019-11-13刘翠霞

刘翠霞

(南通大学 经济与管理学院,江苏 南通 226019)

人类社会步入现代化历程以来,民主、自由、平等、科技进步等诉求的实现无一不昭示着现代社会的先进性与现代人生活的富足优越性。但与此同时,积极变迁的副效应也日益凸显,时空脱域下无序流动感的滋长、市场经济的失灵、公平正义分配逻辑合理性的丧失、人与自然异化程度的加深、生态系统的失衡、信息爆炸的困扰等等都瓦解着人类对美好生活图景的想象与期望。套用狄更斯的叙述手法,这是一个最安全幸福的时代,这是一个最不确定的危险时代。不确定性已然成为这个时代最具表征意义的标签。作为不确定性之后果的风险的无处不在因此便成了理解现代社会本质及其面相的一个重要切口。

当学术界、媒体以及公众就“现代社会是风险社会”这一命题达成了共识,对其的反思亦成为公共话语体系中的风尚。浸淫于“科学技术是第一生产力”的现代社会,由于“科学总是要放弃它们的实验逻辑的根基,而与商业、政治和伦理建立一夫多妻的联系——或者更确切地说,结成一种‘没有证书的永久婚姻’”(1)[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第29页。,其风险与不确定性的源泉也自然而然地被归咎于科技。因此现代人对于风险的感知,无论是对生态环境恶化、全球气候变暖、空气污染、食品安全的担忧,还是对核灾难、生化武器、超级细菌的恐惧,或多或少都与科技的发展有关,在此意义上,当代人类的风险感知可以被归为科技风险感知,而科技风险感知的日益强烈化亦成为公众对科学不信任或曰科学公信力危机的主要表现。

感知作为一个与情感、认知、行为密切相关的概念,心理学、哲学等学科都有对其意涵、基本要素、关系结构、效用机理等的深入分析。“风险感知作为个人的一种主观判断、认知和感受,是在自身客观经验以及所处的场域环境基础上形成的。”(2)王文彬:《网络社会中城市居民风险感知影响因素研究——基于体制、信任与社会网络交往的混合效应分析》,《社会科学战线》2017年第1期。以风险作为感知对象的风险感知,其感知主体与客体是如何在现代社会境域下与科技发展相互交融作用的,或者说当代人对风险的感知受到哪些因素的影响?除了普遍意义上的心理认知、文化传统、价值观信念之外,当代人对基本科学知识以及某些与特定科技相关的具体科学知识的掌握了解情况、对科学技术的态度是否会影响其对风险的感知,构成了本文关注思考的起点。

一、文献回顾

目前学术界关于风险感知的研究主要是建立在对风险的技术取向的批判基础之上的,其将风险视为致灾因子或危险发生的可能性及其危害的严重性共同作用的结果,仅仅着眼于风险的客观性及其评估等级的标准化划分,“将风险看作一种物理现象”(3)伍麟:《风险概念的哲学理路》,《哲学动态》2011年第7期。,忽略了风险的主观性与社会性维度,没有意识到“不同的人在对同一事物进行同时感知时,他们永远不会有完全相同的感知”,因为“感知者相对位置的每一个偶然变化都会使感知本身发生变化”(4)转引自郑辟瑞:《胡塞尔关于感知的三种看法》,《云南大学学报(社会科学版)》2007年第1期。,而风险感知研究则弥补了这些缺失,在借鉴运用诸多学科如心理学、社会学、传播学、管理学等相关理论运思传统及概念框架的基础上,将难以完全量化的因素亦即情感、信念、价值观、惯习、经验等纳入风险研究范畴之中。其中,心理学侧重从情感、人格、认知推理等角度分析风险感知的形成,社会学偏重从文化传统、体制结构、社会关系网络等方面展开对风险的社会建构性与风险感知差异性的解读,传播学则强调风险传播与沟通、媒体等对风险感知的影响,管理学较关注如何在充分研判利益相关者风险感知的基础上做出理性有效的风险决策。而从分析视域的具体切入点来看,风险感知的研究大致围绕“心理-社会”两个不同的逻辑支点展开,形成了如下几种较有影响力的理论范式和分析框架:

第一种是以斯洛维奇等人为代表的心理测量范式。这一范式反对将风险视为独立于主观知觉的客观事实,强调“个体对风险的界定是主观的,可能受到心理、社会、制度和文化等多种因素的影响……其中很多因素及其相互关系可以通过量化和模型的方式来揭示个体及其社会对面临的危害的反应”(5)P. Slovic, Smoking: Risk, Perception Policy, Thousand Oaks, CA: Sage, 2001,p.xxiii.,“风险所包含的主观概率和可接受性的程度依赖于与个人认知结构相关的大量情境变量”(6)J. A. L. 塞雷佐、J. L. 洛汉、万丹:《对风险概念的一种哲学伦理学分析》,《伦理学研究》2017年第2期。,因此公众对风险的识别与评估与其在社会化成长过程中形成的风险偏好及心态、心智模型密切相关。这种范式主张运用问卷调查、等级评价量表、非传统的词语联想、情景生成法等分析公众对风险和收益的感知及其权衡两者的偏好,注重采取因子分析的方法揭示公众对各种风险的感知状况,比如从自愿性、迟滞性、了解与熟悉度、可控性、新近性、潜在危害性、致命性、连带性、可怕性、后果严重性等维度测量公众的风险感知程度(7)B. Fischhoff, P. Slovic, etc, "How Safe is Safe Enough? A Psychometric Study of Attitudes Towards Technological Risks and Benefits", in Policy Sciences, Vol.9 (April 1978), pp.127-152.,勾勒出风险的“人格画像”。在这种运思视角的指引下,大量的实证研究结果发现人们往往会认为发生概率低但后果严重的风险,比发生概率高但后果不严重或不太严重的风险具有更大的威胁性,而人们所感知到的风险来源或风险局势的特征,或将制造风险局势的责任归咎于某个人或某机构的可能性等等,都会影响公众对风险的感知评估。(8)参见詹斯·O·金、彼得·泰勒-顾柏:《风险:一个跨学科研究领域》,载彼得·泰勒-顾柏、詹斯·O·金:《社会科学中的风险研究》,黄觉译,中国劳动社会保障出版社2010年版, 第24-27页。但这种范式过于依赖统计技术与量化分析,着眼于对个体心理与认知结构的探讨,忽视了社会关系、制度政策、群体舆论、文化背景等对风险感知的影响,毕竟“人类不是用淳朴的方式来感知世界,而是通过经由如家庭、朋友、上司、同事等初级影响所传播的社会和文化意义过滤过的知觉透镜来感知世界”(9)[英]谢尔顿·克里姆斯基、多米尼克·戈尔丁编著:《风险的社会理论学说》,徐元玲等译,北京出版社2005年版,第75页。。

而受到道格拉斯人类学研究启发的“风险的文化理论”弥补了心理测量范式的不足,强调风险归根结底是一种社会建构现象,个人对风险的感知和反应会受到社会面貌和文化信念的影响,风险只有被放到社会文化大背景,以及该个体所属的社会群体空间下,才可能得以理解。这一理论认为,“风险如同禁忌,有关风险的讨论充满高度的道德和政治感情色彩”(10)[英]玛丽·道格拉斯:《洁净与危险》,黄剑波等译,民族出版社2008年版,序第12页。,这就意味着不同的社会和特定社会群体以不同方式建构风险和危险,一方面,个体对风险的感知会反映并加强个体对社会组织结构形式或文化生活方式的偏好,另一方面,这些偏好反过来又会影响个体对风险的感知。此外,道格拉斯关于文化价值观或文化生活方式的“格群分类模型”也为风险感知研究贡献了极具解释力的分析框架。其中“格”是指个体生活受其群体角色制约的程度,这种程度在等级组织中高而在平等组织中低;“群”则是指个体对于群体的认同,当个体属于某一群体时,这种认同强烈,反之则微弱。由此可以推演出四种不同的组合类型:竞争的或个人主义的文化类型(低格低群),平等主义类型(低格高群),等级官僚主义类型(高格高群),孤立宿命论类型(高格低群)。(11)参见M. Thompson, R. Ellis, & A. B. Wildavsky, Cultural Theory, Boulder, CO: Westview Press, 1990, pp.62-66.后来有诸多学者利用这四种类型设计了文化价值观量表,并以此预测风险感知的量与度以及风险管理中决策程序的偏好。(12)参见(1)K. Dake, "Myths of Nature: Culture and the Social Construction of Risk", in Journal of Social Issues, Vol.4 (January 1992), pp.21-37. (2)I. H. Langford,etc, "Public Perceptions of Health Risks from Polluted Coastal Bathing Waters: A Mixed Methodological Analysis Using Cultural Theory", in Risk Analysis, Vol.20 (October 2000), pp.691-704.风险的文化理论立基于对风险的宏观人文审视,重视风险感知中社会文化因素的重要性,对相关问题的解读论证具有很强的说服力,但其对风险本质的相对化处理,带有较浓的文化决定论与还原论色彩。

随着风险研究的深入,越来越多的学者开始融合心理测量范式与文化理论的观点,倡导整合性的跨学科研究视角(13)这方面比较系统全面的概括参见方曼:《风险感知跨学科研究的理论进展与范式变迁——基于心理学视域的解读》,《国外理论动态》2017年第6期。,其中最具代表性的便是风险的文化认知理论与风险的社会放大分析框架。前者可以说是风险的文化理论与启发式认知研究相结合的产物,是在“应用文化认知量表测量文化世界观的过程中结合认知心理学和社会心理学的最新发展而逐步衍生出来的风险感知理论”。其认为个体感知风险时运用的启发式策略(如有备无患、情感反应、直觉判断)是源于其所处群体或社会的文化价值观而非个人特质, 这种文化认知对风险感知的作用机制目前已被验证的包括认同保护认知、偏见同化与群体极化、文化可信性等,关于这些机制的分析对于评估管理公共风险感知进而制定出台相应政策具有重要价值。总之,“强调风险感知策略的文化心理归因和注重公共风险管理的政策化诉求,是这一理论区别于其他风险感知理论的两大关键点”(14)关于这一理论的较为详细全面的介绍及其实证研究成果参见汪新建、张慧娟、武迪等:《文化对个体风险感知的影响:文化认知理论的解释》,《心理科学进展》2017年第8期;Dan M. Kahan, Donald Braman, etc, "Who Fears the HPV Vaccine, Who Doesn’t, and Why? An Experimental Study of the Mechanisms of Cultural Cognition", in Law and Human Behavior, Vol. 34 (December 2010), pp501-516.。而风险的社会放大分析框架(Social Amplification of Risk Framework,简称SARF)则将关注点聚焦于“风险认知与反应背后的各种动态社会过程,尤其是一些被专家评估为风险相对较低的灾害和事件却可以藉由它们在一个社会中变成一个特别的关切和社会政治活动重心(风险放大),而另一些专家判断为更为严重的灾害相比之下却不那么受社会关注(风险弱化)的那些过程”(15)SARF中的“A”有时也指“Attenuation”(弱化),但风险的社会弱化研究并非SARF关注的重点。参见珍妮·X·卡斯帕森等:《风险的社会放大:15年研究与理论评估》,载[英]尼克·皮金、罗杰·E·卡斯帕森、保罗·斯洛维奇编著:《风险的社会放大》,谭宏凯译,中国劳动社会保障出版社2010年版,第1页。,主张将风险的技术评估、风险感知和风险相关行为的心理学、社会学研究以及文化视角系统地联系起来,认为“风险事件与心理的、社会的、制度的和文化的过程之间的相互作用会增强或减弱公众的风险感知度和相关的风险行为”(16)R. E. Kasperson, "The Social Amplification of Risk: Progress in Developing an Integrative Framework of Risk", In S. Kimsky & D. Golding (eds.) , Social Theories of Risk. Westport, CT: Praeger, 1992, pp.153-178.。这一分析框架将风险的放大主要分为两个阶段,首先是信息被通过社会放大站(如社会团体、公共机构、大众传播媒介等)和个体放大站(情感启发法、过往经历、态度、信任等)加以传递,接着便是伴随污名化和标签化过程接踵而来的次级后果的扩散,产生影响的涟漪效应,波及到更广泛的区域或群体。这一分析框架具有很强的“协调来自不同途径的风险研究的最新成果、把各种各样的见解和分析性影响融于一炉”的优势,但其过于宽泛灵活,很难称得上是一种系统成熟规范的理论。

上述几种理论分别从不同的角度揭示了影响风险感知的心理、文化及社会因素,大都着眼于普通公众对风险的感知机理,间有对公众与科学家风险感知的比较分析(17)比如Savadori等学者比较了专家与公众对生物技术应用风险的感知差异,发现与专家相比,公众倾向于认为生物技术的所有应用都是有更大风险的,而专家则认为在食品与医药领域的应用是利大于弊的,风险也是较小的。参见Lucia Savadori, etc, "Expert and Public Perception of Risk from Biotechnology", in Risk Analysis, Vol.24 (October 2004), pp.1289-1299.,但由于“感知”往往意味着“感性化”、“情绪化”,“保留有一些负面的涵义”(18)[英]谢尔顿·克里姆斯基、多米尼克·戈尔丁编著:《风险的社会理论学说》,徐元玲等译,北京出版社2005年版,第252页。,与“理性”“审慎”相对立,因而科学家更多地被视为风险的技术评估、决策主体,而公众的风险感知则被作为评估决策需要考虑的客体对象,这就使得大多数风险感知研究都成为对公众风险感知的研究。无论如何,以前述理论范式或分析框架为依据展开的关于公众对风险的感知的各种经验性的研究已然蔚为大观,但知识对于公众风险感知究竟有无影响,如有的话,其影响力大小如何来衡量,在当前已有的研究中却并未受到足够的重视,即使有所涉及,其广度和深度也远远不及心理-社会维度的分析。那么,如何探究知识与风险感知之间的关联性呢?与其他因素相比,知识对风险感知是否有显著的影响效果呢?

二、概念反思与研究假设

要探索知识对风险感知的影响,离不开对其中的核心概念“知识”本质及其类型的理解。如果对知识采取较为“宽松”的视域来审度的话,不难发现已有的研究中有相当一部分关注的正是“作为科学的知识”与“作为文化的知识”对公众风险感知的影响。这些研究或显或隐地依托对知识本性的不同预设判断,对影响风险感知或与其密切相关的风险态度、风险接纳等的因素,进行了有益的探索。以“知识”作为梳理线索的话,这些探索的思路大致从以下两个角度展开:

1.沿袭公众理解科学的“缺失模型”,将客观准确可靠视为知识的本质特征,以专家有知-公众无知(亦即知识的缺失者)二元分析框架为基础,对专家与公众的风险感知特点进行对比,将感知强弱程度的不同归因于相关科学知识水平的差异,因此要祛除公众风险感知的情绪化与非理性化,排除认知偏差与偏见的影响,就要不断地为公众“填补”科学知识的空白,用科学知识武装公众的头脑,优化其面对风险时的信息加工与决策能力。这一思路中暗含的“精英主义”以及“科学主义”的倾向,随着科学知识社会学对科学知识社会建构性的揭露,以及公众与科学的“情境模型”“参与模型”“公民科学模型”的兴起出现,而日益遭受批判,科学知识对风险感知影响的研究也因此被搁置到边缘位置。即使有关于具体科学知识对特定风险感知影响的分析,发现了两者之间可能存在的负相关性,但由于这种相关并未在较广泛的场域情境中达到显著性水平,因此强调科学知识水平的高低即使对风险感知有一定的弱化效果,但也必须经由“认知通道”“价值偏好”(19)比如有学者指出,公众是有认知惰性的,他们会从“经济性”的角度,宁愿吝啬地、策略性地搜寻信息也不愿被“通晓”所有的事实,他们不会重视检思所有的事项,而是特别仰赖于他们的社会价值去拣选那些意识形态观念友好的报道宣传。参见Matthew C. Nisbet, "Framing Science: A New Paradigm in Public Engagement", in LeeAnn Kahler & Patricia A. Stout, Communicating Science: New Agendas in Communication, Routledge, 2010, Pp.40-67.“信任机制”“情感启发法”(20)诸多研究发现,尽管理性的权衡和思考对于包括风险在内的诸多决策是相当重要的,但诉诸情感是在一个复杂、不确定、有时充满危险的世界中生活下来的快捷有效的方式。“动机推理”“代价-收益权衡”等的审判,方能对风险感知产生某些间接效用。比如Mielby等人对公众拥有的生物知识是否会影响其对转基因技术的态度问题进行了调查分析,结果发现公众对技术应用的风险感知与接纳并不能被做“一揽子”的概化处理,科学知识会使公众就同一技术在不同领域的应用分别进行风险与收益的评估,令其对转基因技术的医学应用与其农业应用持截然相反的态度,产生不同的风险感知。(21)参见H Mielby, P Sandoe & J. Lassen, "The Role of Scientific Knowledge in Shaping Public Attitudes to GM Technologies", in Public Understanding of Science, Vol.22 (February 2013), pp155-168. 另外一些相关研究参见(1)Nancy Neil, Torbjörn Malmfors & Paul Slovic, "Intuitive Toxicology: Expert and Lay Judgements of Chemical Risks", in Toxicologic Pathology, Vol.22 (March 1994), pp198-201. (2)M Siegrist, H Gutscher, "Flodding Risks: A Comparison of Lay People's Perceptions and Expert's Assessments in Switzerland", in Risk Analysis, Vol.26 (August 2006), pp.971-979. (3)Paul Slovic, Baruch Fischhoff & Sarah Lichtenstein,"Rating the Risks: The Structure Of Expert And Lay Perceptions", in Covello V.T., Mumpower J.L., Stallen P.J.M., Uppuluri V.R.R (eds), Environmental Impact Assessment, Technology Assessment, and Risk Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, 1985, pp.131-156.(4)贾鹤鹏、范敬群:《知识与价值的博弈——公众质疑转基因的社会学与心理学因素分析》,《自然辩证法通讯》2016年第2期。

2.如果说第一条思路贯穿的是对普遍性或曰专业性的科学知识与风险感知关系的解答的话,那么第二条思路则承袭了对“知识”的更为一般性的人类学的理解,将地方性、情境性、索引性和相对性视为知识的本质(22)参见吴彤:《科学实践与地方性知识》,《自然辩证法研究》2017年第11期。,更强调地方性知识对风险感知的影响,颠覆了专家有知-公众无知的二元分析框架,甚至在某种程度上反转了无知者的身份,肯定了公众拥有的地方性知识或曰民间智慧的价值,而对专家动辄表现出的傲慢与无知进行了深刻的批判。事实上,前述有关风险感知的几种理论范式,从广义上而言,都反映了地方性知识对风险感知的影响,无论是直觉捷思、偏见同化、情感诱发、认知惰性,还是价值观信仰、信任格局、生活习惯、媒体报道、传播路径等等,都是地方性知识链条中的重要环节,已有的大量研究已经充分证明了风险感知受到地方性知识的影响。比如,传统的关系本位文化以及体制内外二元劳动力市场的身份区隔作用,以地方性知识的形式深深嵌入中国城市居民的思维惯习与行动逻辑中,使其风险感知呈现出显著的体制差异以及受关系网影响较大的特点,主要表现为体制内居民风险感知低于体制外居民,拜年网和餐饮网对居民的风险感知具有负向影响。(23)参见王文彬:《网络社会中城市居民风险感知影响因素研究——基于体制、信任与社会网络交往的混合效应分析》,《社会科学战线》2017年第1期。Fang通过对核电站周边居民的长期田野调查,发现在没有足够科学知识的情况下,当地居民会运用他们的日常生活经验以及对政府与专家的信任等等地方性知识,理性地权衡生活在核电站周围需要面对的风险及其收益,从而降低对核风险的恐惧感。(24)参见Xiang Fang, "Local People's Understanding of Risk from Civil Nuclear Power in the Chinese Context", in Public Understanding of Science, Vol.23 ( February 2013), pp.283-298.

由此可见,已有的研究大都围绕普遍性、专业性的科学知识或默会性、地方性知识对风险感知或接纳可能带来的影响展开。这与学术界自近代科学诞生以来形成的对知识的二元分类有关。尽管从柏拉图将知识看作是“确证的真信念”(Justified True Belief,简称JTB理论)开始,西方学者一直致力于探析知识的标准与定义,以反驳JTB理论为核心,围绕著名的葛梯尔问题(25)参见魏燕侠:《葛梯尔问题:人类知识道路上的一道屏障》,《中国社会科学报》2017年2月21日第7版;郭金杰:《葛梯尔问题的问题》,《科学技术辩证法》2009年第4期。,知识论者以及分析哲学家们纷纷给出了不同的解答方案,或者坚持知识是通过恰当的因果关系产生的真信念,或者主张消除可错证据与运气因素,或者诉诸于合理的可接受性标准,但迄今为止对于“何谓知识”尚未给出一个广为接纳认可的含义,或许正如后期维特根斯坦的理论所揭示的,知识概念的使用仅仅具有一种“家族相似性”,妄图对其作出严格缜密的理想语言表述是不可能的。(26)由于本文主要关注的是对知识的形而中与形而下的思考,关于知识的哲学与认识论的探讨涉及到诸多流派与理论,在此不作过多梳理阐述,相关分析参见洪汉鼎、陈治国编:《知识论读本》,中国人民大学出版社2010年版;[美]约翰·波洛克、乔·克拉兹:《当代知识论》,陈真译,复旦大学出版社2008年版;陈嘉明:《知识与确证:当代知识论引论》,上海人民出版社2003年版;等等。但这并不意味着知识是无从缕析和无法流通的,抛开哲学与知识论关于知识命题的悬而未决,从类型学与经验研究的角度,可以发现生活世界为知识提供了可以言说的丰饶范本,赋予了其既可意会又可言传的可能,借由“科学”的利刃,知识被切割为“科学的”与“非科学的”两极,其中一极属于专业性的、客观可靠的普遍性知识(知识Ⅰ),另一极则属于外行的、地方性的、情境性的知识(知识Ⅱ)。如下图所示,它们在知识的金字塔系统中占据高低有别的等级地位,拥有不同的承载主体,适用于各自不同的场域,体现了知识劳动分工的差异。

图1 知识的分类

如前所述,从宏观理解的角度而言,已有的关于风险感知影响因素的研究可以归纳为对科学性知识与社会性知识作用于风险感知过程的逻辑机理的研究,但如同所有的二元分类都将落入非此即彼的对立泥淖中一样,终须某个中介或桥梁将二元连通起来,以避免在无尽的分裂争斗中损耗能量,在零和博弈中消磨自身创新发展的潜力。那么,介于普遍性知识与地方性知识、专业性知识与外行知识之间的“知识Ⅲ”是什么知识呢?其在风险感知中又发挥着怎样的作用呢?从作为连通者的职责来看,知识Ⅲ既要具有科学意义上的客观准确性,同时又要综合考虑传播交流的畅通性,契合特定对象的需求,使其能够被公众外行所理解,这也意味着那些地方性的知识也应受到科学家与专家的尊重,由此才能真正使知识在不断的沟通互动中实现其推动人类社会发展进步的使命。而从对本文研究的核心问题及其概念所指的联想来看,知识Ⅲ其实就是“科普性知识”,是跨越两极进而发挥边界运作功能的知识。尽管由于受到“科学优位”观的影响,科普常常被视为是将科学知识传输给公众从而使得公众从“无知”变为“有知”的工作,科普性知识也被视为“科学性知识”的完美复制品,但事实上,科普性知识从来都是需要站在公众外行立场上,根据特定目的和要求,对相应科学知识进行合理编排组织,以“回应”某些社会关切的知识。这些科普性知识是否同知识Ⅰ和知识Ⅱ那样会对风险感知产生一定的影响呢?

既然历史一再证明,知识就是力量,人类社会的发展离不开知识进步的推动,那么对风险的恐惧也需要运用相应的知识来加以修匀矫正,受到已有相关理论范式的启发,笔者因此提出了“风险感知的知识弱化假设”。考虑到近些年来知识Ⅱ对风险感知的影响的研究已然硕果累累,因而将关注重点聚焦于知识Ⅰ和知识Ⅲ在公众风险感知中扮演的角色及其可能发挥的作用,亦即科学知识与科普性知识都会弱化公众的风险感知度,也就是公众拥有的科学知识与科普性知识越多,其对相关风险的感知程度会越低。

三、数据来源、问卷设计与变量说明

本研究的数据来源于笔者开展的一项以“公众心目中的科学”为主题的问卷调查,主要是了解公众对科学技术的态度和看法,其中包含了对公众科学素质及风险感知测量的模块,同时也嵌入了探究科普干预效果的实验板块。笔者借鉴了英国开展的公众对科学的态度系列调查、美国综合社会调查的科技模块、世界价值观调查、中国综合社会调查、欧洲晴雨表以及皮尤研究中心等关于科学与社会的相关调查中的问题,根据中国公民科学素质基准的相关条目要求,并在前期多次预调研的基础上,设计修改了问卷。调研采用线上线下相结合的方式,考虑到该项研究的特点和目标,以及样本年龄、学历与区域分布,使用分层与配额抽样相结合的方法,剔除不合格问卷,最终回收的有效问卷样本量为1778份,经过初步统计分析,发现样本中本科以上学历以及来自江苏省的调查对象所占比例较高,因而利用Stata14软件提供的随机抽样功能,从中有针对性地抽取了1356份问卷数据作为本次探索性分析的依据。

由于本研究想要检验的是“公众风险感知的知识弱化假设”,尤其是科学知识与科普性知识对公众风险感知的影响,因此问卷调查中涉及的变量主要包括:

1.风险感知度。这是研究中的因变量。考虑到现代社会风险与传统社会风险相比,具有强烈的科技诱因,使得风险呈现出“多重复合性”(27)参见刘岩、赵延东:《转型社会下的多重复合性风险:三城市公众风险感知状况的调查分析》,《社会》2011年第4期。特点,因此这一变量的测量应当尽可能包含当代社会倍受关注的诸多风险,经过权衡比较,笔者选择了11个指标(详见表3)衡量公众的风险感知度,每一个指标的取值在1—5之间,得分越高,风险感知越强烈。调查结束后的统计分析发现11个指标的KMO值为0.7089,意味着它们之间的相关性较强,其克伦巴赫信度系数为0.6117,基本能够达到探索性研究的要求,进一步的验证性因子分析结果显示,有9个指标的标准化因素负荷值接近或高于0.5,均达到显著性水平,Z值介于6.86至17.85之间,因而笔者最终使用11个指标得分加总的形式生成一个新的连续变量,以这一变量的取值表示公众风险感知度的高低,理论取值范围为[11,55]。

2.科学知识水平。这是研究假设中涉及到的重要自变量。笔者借鉴国内外关于公民科学素质的测评题目,在之前多次开展的其他调研项目中相关测验问题的难易程度分析的基础上,根据近年来我国公民科学素质报告的相关结论,编制了14道反映调查对象基本科学知识掌握情况的测试题,涉及天文、物理、化学、生物、地理、医学等方面的知识。调查结束后笔者运用教育学与心理学常常采用的项目反应理论(Item Responses Theory,简称IRT)方法,对14道题目进行了难度和分辨力的分析检验。考虑到我国公民科学素质的达标率尚不高,以及本次调查中样本学历构成情况,测验题整体难度系数不宜过高或过低,须对中等及偏下科学素质的人具有较好的衡量区分度,因此删除了难度系数和分辨力系数异常的两道题目,最终保留12道测试题作为测量调查对象科学知识水平的指标。这12道测试题目的克伦巴赫Alpha信度系数为0.6963,KMO值为0.8174,说明这些题目之间的相关性较强,题目内部结构的一致性质量较好

3.是否拥有相应的科普性知识。这是问卷调查中相对比较难测量的自变量。在科教兴国战略的指引下,在网络技术以及媒体传播日益发达的当代社会,每位公民或多或少、经意或不经意间总是会零散接触到一些科普性知识,而这些知识涵盖的范围十分广泛,熟知哪些科普知识往往跟个人的特殊经历有关,虽然我们并不否认科普知识量可能会对整体风险感知度产生重要影响,但由于科普知识的有无受到很多偶然因素的影响,而且其大都具有很强的针对性,或局限于特定的人群,或服务于特定的目标,或适用于特定的领域。要研究科普性知识对风险感知的影响,相比之下,最好的方式是就某一个当前公众较为关心的技术风险争议问题,对一部分调查对象进行一定的知识科普干预,让他们了解有关的科学常识,请他们在认真阅读相应的科普知识基础上,回答与该风险争议有关的问题。与此同时,另一部分调查对象不接受任何科普知识的干预,请他们回答同样的与风险争议有关的这一问题。通过对比两部分人在该问题回答上的差异,来推理科普性知识对风险感知强度的影响。

为了使这一研究结果能够具有更强的说服力,笔者选择了三个风险议题——核电核能、转基因食品、捐献造血干细胞——咨询了相关专家,并通过与几位不同职业身份的普通公众的访谈沟通,选取了权威部门发布的关于这三项技术的科普性知识,并结合研究需要与受众特点,进行了精心的组织处理,尽可能使语言符合通俗性、可读性与简明性的科普文本的要求。由于研究要有干预组与对照组的比较,因而在调查中至少应涉及到四组不同成员,而如何保证四组成员的分配是随机的便是其中非常关键的问题。为此,笔者借鉴了传播学框架理论研究中常使用的方法,并在相关学者实证研究(28)参见马得勇:《政治传播中的框架效应——国外研究现状及其对中国的启示》,《政治学研究》2016年第4期;邵梓捷、季程远:《政治传播中的认知框架效应分析——基于中国的一项调查实验》,《上海行政学院学报》2018年第1期;党明辉:《公共舆论中负面化情绪表达的框架效应——基于在线新闻跟贴评论的计算机辅助内容分析》,《新闻与传播研究》2017年第4期。的启发下,在问卷中设计了一道水果选择题以达到将调查对象随机分组的目的。这一选择题位于问卷的第二部分,请调查对象在桔子、香蕉、苹果、葡萄四种水果中任选一个后继续答题。运用网络问卷调查平台提供的跳题功能,其中选择请调查对象在阅读完科普知识文本后立即回答一个相关问题,选择葡萄的则不会阅读到任何科普文本。为了保证科普干预的效果,笔者设定了最短答题时间。而且为了避免引起调查对象的反感,或降低因问题本身可能具有的诱导性,而影响科普干预实验的效果,笔者将对三项技术的风险感知问题放到了问卷第三部分的末尾,中间间隔了12个与风险感知无直接关联的问题。调查结果显示,选择四种水果的人数分别是:桔子262人,香蕉364人,苹果448人,葡萄282人。这也便意味着接受核电核能科普知识干预的成员为262人,相应的对照组成员为1356-262=1094人;而接受转基因食品安全性科普知识干预的成员为364人,对照组成员992人;接受捐献干细胞科普知识干预的成员为448人,对照组成员908人。由于选择香蕉和苹果的人数远远超出另外两种水果的选择人数,很难保证分组的随机性,加上干预组人数远远低于对照组,为了更好地检验科普性知识的效果,笔者将采用倾向值匹配(Propensity Score Matching,简称PSM)的方法结合研究需要,设定控制变量,从对照组中找到能够匹配干预组成员的诸多个案,使得干预组和对照组最大可能地在除了是否接受过科普干预以外的其他方面都保证“同一性”,由此便可以获得科普性知识干预的“净效应”。

4.其他变量。尽管本研究的主要目标是要检验科学知识与科普性知识弱化公众风险感知度的可能与效果,但其影响程度的高低只有通过与其它因素的对比才能更好地体现出来,因此在问卷设计中笔者增加了生活状况满意度、社会信任度、社会安全感或曰防范意识、科普氛围、对科学技术的基本态度等问题。其中生活状况满意度的答案选项为“非常满意、比较满意、一般、不太满意、很不满意”,分别赋值为5、4、3、2、1分。社会信任度问题是“总的说来,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”,防范意识问题是“总的说来,您同不同意在这个社会上,您一不小心,别人就会想办法占您的便宜”,答案选项从“非常同意”到“非常不同意”共分五级,分别赋值5、4、3、2、1分。科普氛围问题为“您工作生活的区域是否经常会组织开展各种科普活动”,按照活动频繁程度分为五个答案选项,分别赋值5、4、3、2、1分,得分越高,表示周围环境科普氛围越浓厚。而对科学技术的基本态度则分为信任、支持、参与三个维度,以测量调查对象的亲科学倾向,每个维度之下又包括若干指标,从探索性因子分析(EFA)与验证性因子分析(CFA)的统计分析结果来看,三个维度的信度和效度基本达到了探索性研究的要求。(29)第一个维度是“对科学的信任期待度”,Alpha系数为0.7954,KMO值为0.8561,CFA建构信度为0.804;第二个维度是“对科技研发的支持度”,Alpha系数为0.6757,KMO值为0.7602,CFA建构信度为0.689;第三个维度是“参与科学的意愿强度”,Alpha系数为0.6134,KMO值为0.6330,CFA建构信度为0.982。

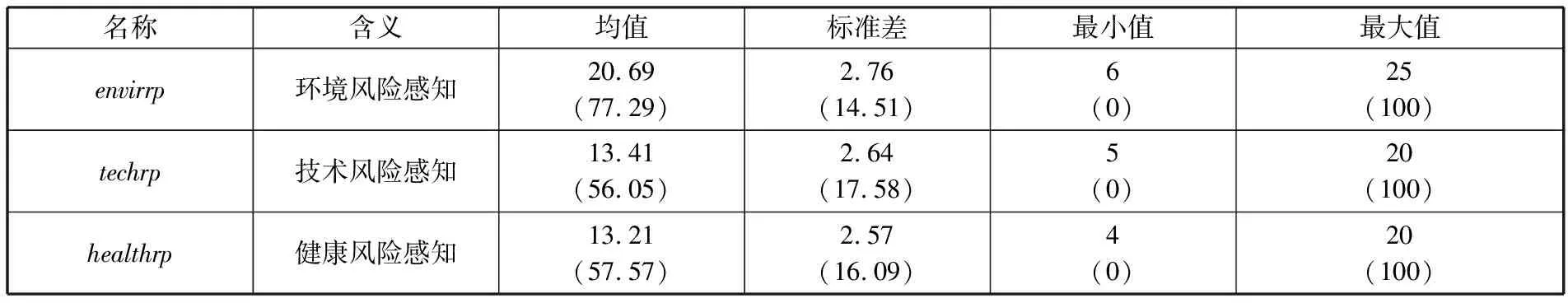

5.本研究中涉及的主要变量的描述性统计分析如下表,为了理解方便,括号中是将变量进行离差标准化后的结果。

表1 主要变量的描述性统计(N=1356)

四、数据分析结果

(一)科学知识对公众风险感知的影响

为了比较科学知识与其他因素对风险感知的影响效果,本研究依次构建了六个回归模型,展示包括科学知识水平在内的11个自变量对公众整体风险感知的影响力大小。由于在运用OLS回归后的诊断结果显示,尽管模型并不存在明显的遗漏变量、异方差与多重共线性问题,但模型残差并不符合正态分布(偏态-峰态联合检验p=0.0007),同时为了避免样本中的特异值可能带来的误差效应,因而模型估计采用了更为稳健的迭代再加权最小二乘法(Iteratively Reweighted Least Squares),表2报告了模型一到六估计的结果。表中数据显示,社会信任度与日常防范意识、对科学技术的信任度和支持度都对公众的整体风险感知有显著影响。其中社会信任度与风险感知度呈负相关关系,社会信任度每增加1分,风险感知度便降低0.5分左右。而日常防范意识越强,风险感知度相应地也就越高,日常防范意识每提高1分,风险感知程度便会增强1.1分左右。另外,值得注意的是,对科学技术的信任度和支持度越高,整体风险感知度却越强,也就是说前者与后者之间呈现正相关关系,这似乎有悖常理,但反向推理来看,恰恰由于风险感知强烈,因而越期望于依赖科技的进步发展来规避降低风险,这种心理投射会强化亲科学的意向,也反映了公众对于科技及其可能带来的风险的“爱恨交织”的复杂情感(30)由于本文主要关注的是知识对风险感知的影响,因此对于亲科学倾向与风险感知之间的关系,笔者将在另一篇论文中加以详细解释。。生活满意度、参与科学意愿以及周边科普氛围对于风险感知度具有一定的弱化效果,亦即生活满意度越高、参与科学意愿越强、周边科普氛围越好,公众的整体风险感知程度会越低,但这种影响并未达到显著性水平。此外,调查对象的性别、年龄、受教育年限与整体风险感知之间也没有显著的相关关系。相比而言,科学知识水平也未能如设想一般发挥“知识的力量”对风险感知产生显著的影响,回归系数接近于0,但从系数的正负符号来看,它们之间存在微弱的负相关关系,也就是说较高的科学知识水平有一定的弱化风险感知的可能。然而,科学知识水平回归系数的检验未达到显著性的要求,是否就意味着两者间缺乏有意义的关联了呢?但它们之间微弱的负相关关系是如何产生的呢?

表2 公众(整体/各类)风险感知影响因素的IRLS稳健回归模型比较(N=1356)

注:(1)括号内为t值;(2)* p<0.05 ** p<0.01***p<0.001

(二)科学知识对不同类别风险感知的影响

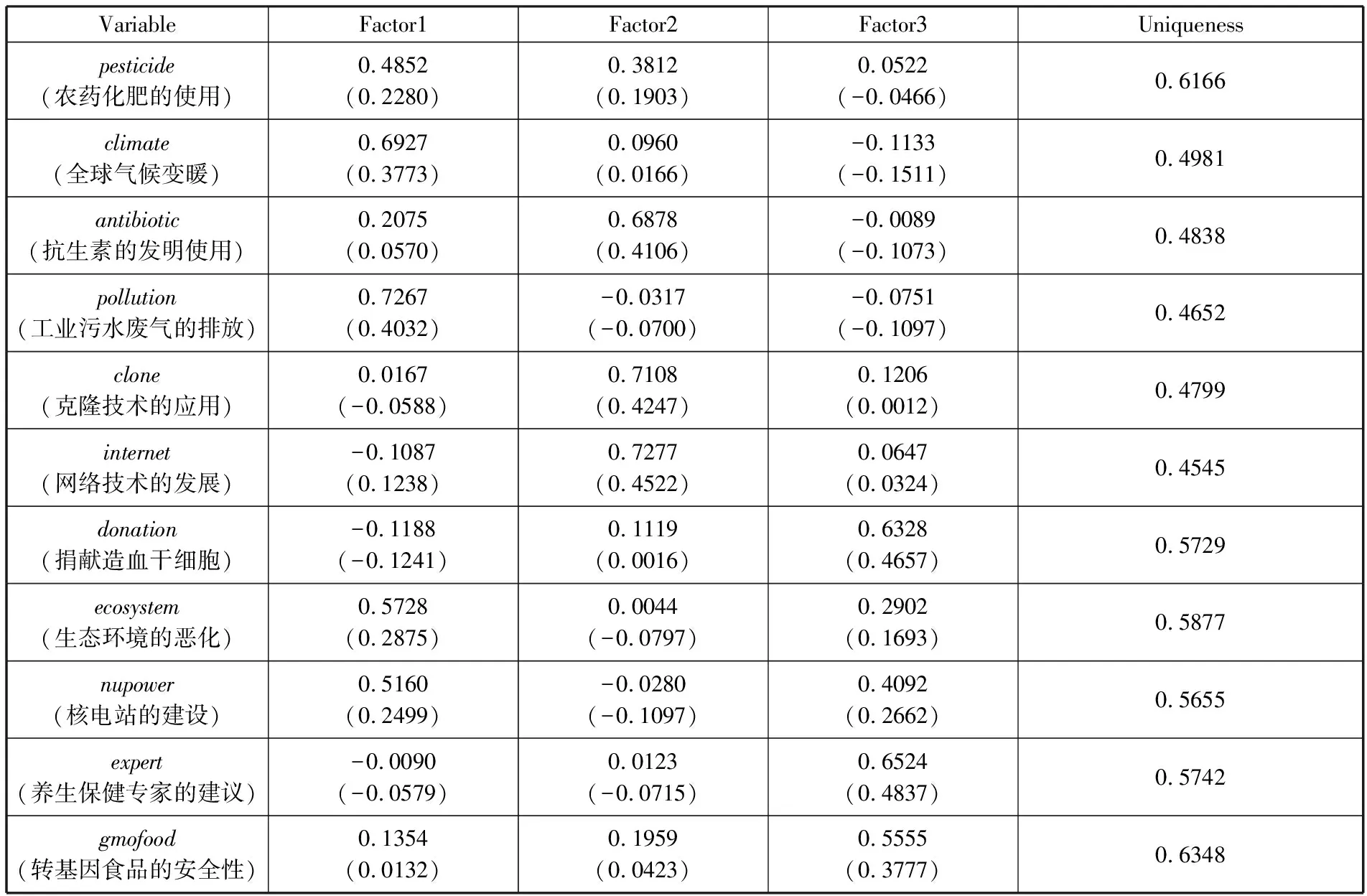

上述的统计分析反映了科学知识与整体风险感知之间的关系,但事实上,现代社会风险的面相是多重性的,不同类别的风险的性质和表现具有很大的差异,公众对不同类别的风险的感知也会呈现较为明显的差别。为了更好地分析科学知识与风险感知之间可能内隐的逻辑关系,笔者运用主成分因子分析法探索风险感知变量所包含的11个指标的内部结构状况,以此寻求解释科学知识对风险感知影响的更优路径。对11个指标进行主成分因子分析的结果显示,有3个公因子的特征值大于1,累积方差贡献率为45.06%,再次使用迭代公因子方差主因子法加以分析,提示三个公因子共解释了11个指标组合方差的61.55%。旋转后的因子负荷矩阵如下表3所示。可以发现,其中五个变量在第一个公因子的负荷值较高,主要涉及到与环境有关的风险感知;能够充分体现第二个公因子属性特征的三个变量,则更多地与新技术的发明使用可能带来的风险感知有关;剩下的三个变量在第三个公因子上载荷较高,主要反映的是与个体切身健康相关的风险感知。通过进一步的验证性因子分析,发现包含三个潜变量(亦即三个公因子,共11个观察变量)构成的模型的建构信度为0.885,说明将风险感知划分为三种类型或曰三个维度,亦即环境风险感知、技术风险感知、健康风险感知,进行相应的分析是可行可靠的。

表3 风险感知指标的因子负荷矩阵

注: 括号内为因子得分系数。

而从表3报告的因子得分系数来看,三种风险感知类型的指标归属是有一定交叉重叠的。比如pesticide在第一和第三个公因子的得分比较接近,因此第二个公因子包含的指标除了原有的三个之外,最好再加上这一指标,而从指标本身的含义来讲,农药化肥的确也是现代人类社会非常重要的技术发明,当然其对土地、水环境、生态系统等也带来了诸多负面影响。而nupower的因子得分情况与pesticide类似,因此第三个公因子除了包含原有的三个指标之外,最好也能再加上这一指标,由于核灾难、核泄漏等事件的发生,公众普遍认为在居住区建核电站会对人体健康带来巨大危害,因而可以将其纳入健康风险感知维度。

考虑到三个公因子的累积方差贡献率并不是很高,而且每个指标未能够被三个公因子解释掉的误差的比例也不低,为了避免误差可能过大的问题,笔者并未使用因子得分预测值或其加权计算三种类型的风险感知得分,而是使用传统的各指标得分加总的方式生成新的变量,作为衡量调查对象三种类型的风险感知度的依据。三种风险感知的描述性统计报告如下,括号内是对变量离差标准化后的结果。

表4 三种风险感知的描述性统计(N=1356)

在提取了风险感知的三个公因子,并以此为依据生成三个新的风险感知子变量之后,笔者就科学知识水平与环境风险感知、技术风险感知、健康风险感知的关系分别重新进行了稳健回归分析,模型估计的结果如表2右侧三列所示。从表中的数据可以发现,科学知识对环境风险感知和技术风险感知的影响达到了显著性水平,但作用方向却是截然相反的。科学知识每增加1分,环境风险感知强度便增加0.08分,但技术风险感知度却降低0.09分。这可能是因为环境风险一般是科学技术应用一段时间后才能被感知到,其对环境的影响大都并非直接显现出来的,具有一定的延迟效应,如果不具备一些基本的科学知识,往往很难意识到某些科技可能对环境带来的不利影响,因而掌握的科学知识越多,对技术应用的潜在风险的了解就越多,越能辩证理性地看待科技进步的代价,对人类面临的环境危机和风险的感知也便会更强烈一些。但是这种正相关在科学知识水平达到一定高度后便不再显著了。笔者以科学知识得分平均分8.20为界,重新进行了回归分析,结果发现,当科学知识得分低于8.20时,科学知识与环境风险感知的正相关才能达到一定的显著性水平(回归系数为0.24,p=0.098,t=1.66),而超出平均分后,这种正相关性便不再显著了,反而显示出一定的负相关性(回归系数为-0.20,p=0.105,t=-1.62)。至于技术风险感知,由于了解科学知识的生产过程及其应用规程,知道技术的创新发明与开发应用有着严格的标准要求,因而会有较低的技术风险感知。另外,虽然科学知识水平对健康风险感知有一定的弱化作用,但其作用并未达到显著性水平,这可能是因为健康风险直接关系到个体生命安全,对于那些可能影响个人身心健康的风险,大部分公众都会抱着“宁可信其有,不可信其无”的保守态度,尽可能对风险避而远之,因此,对整个社会与他人的信任感及防范之心作为个体生活安全感的重要表征,会极大地影响个体的健康风险感知强度,正如表中数据所揭示的,越是缺乏安全感的人,其对公共事务越会持怀疑态度,相应的风险感知也会越强烈,这从一个侧面说明,在面对生命的安全得失之时,科学知识的作用可能会变得不那么重要。

从前述的分析中可以发现,科学知识对公众风险感知的影响需要“具体问题具体分析”,两者间关系的有无强弱并非是用某个论断或模型就可以“一劳永逸”地加以解释清楚的,而且从上述九个模型估计的回归系数来看,与社会信任安全感、对科学的基本态度等因素相比,科学知识对公众风险感知的影响程度相对而言并不是最强的,这其实从另一个角度提醒我们,完全寄望于向公众传输科学知识以达到使其风险感知适度化和正常化的目标是不太可能的,在科学知识的传播过程中必须要综合考虑公众心理、结构体制、文化传统、思维惯习等因素,才有可能真正发挥知识的力量。

(三)科普性知识对公众具体风险感知的影响

科普性知识作为介于科学性知识与地方性知识之间的桥梁知识,其对风险感知的影响应该既能反映科学性知识对风险感知的作用,也能折射地方性知识对风险感知的效果。虽然之前的九个模型中,周边科普氛围除了对健康风险感知产生了较为显著的弱化作用外,对其他类别的风险感知并未有明显的影响,但这并不能说明科普性知识对风险感知就没有重要的影响效果,这其中存在即使生活工作区域经常组织科普活动但个体并未真正了解活动中宣传的科普性知识的可能。在第三部分的变量说明中,笔者已详细解释了研究科普性知识对具体风险感知影响的思路和方法。为了能够更准确地分析科普性知识对具体风险感知的“净效果”,并避免水果选择中可能存在的非随机分组问题,笔者将前述回归模型中的10个变量(31)由于科普氛围变量本身与科普性知识之间会有复杂的关联,而本研究方法的设计中没有相关变量能够对二者间的关系作出较有说服力的解释,为了避免统计结果说明可能面临的影响因素杂糅的困难,故将科普氛围变量排除在外。作为控制变量,亦即在排除了其他可能影响风险感知的因素之后,运用倾向值匹配(PSM)的方法检验科普性知识影响具体风险感知的净效应。

1.主要变量及其描述性统计结果

PSM是建立在“反事实框架”分析的基础之上的,使用这一方法首先要确定选择处理变量、协变量和结果变量。处理变量即是区分处理组与控制组或曰实验组与对照组的变量,由于本研究中涉及到三项科普性知识(核电核能、转基因食品、造血干细胞捐献)对相应具体风险感知的影响效果分析,因而包括三个处理变量,即orange、banana、apple。而协变量则类似于控制变量,亦即对因变量(即结果变量)与处理变量可能会有影响的相关变量,本研究中的协变量包括scilit、male、age、eduyear、lifesatis、genetru、selfpro、trusci、suppsci、engasci。结果变量类似于因变量,即在控制了协变量的影响后,想要分析处理变量对其产生的净效果的变量,本研究中与三个处理变量对应的结果变量分别是对核电核能、转基因食品、捐献造血干细胞的风险感知强度变量,每个结果变量都将风险感知强度分为五级,赋值1、2、3、4、5分,分数越高,感知度越强,描述性统计结果显示三个结果变量的均值依次为4.15分、3.22分、2.79分,标准差依次为1.04、1.11、1.09。

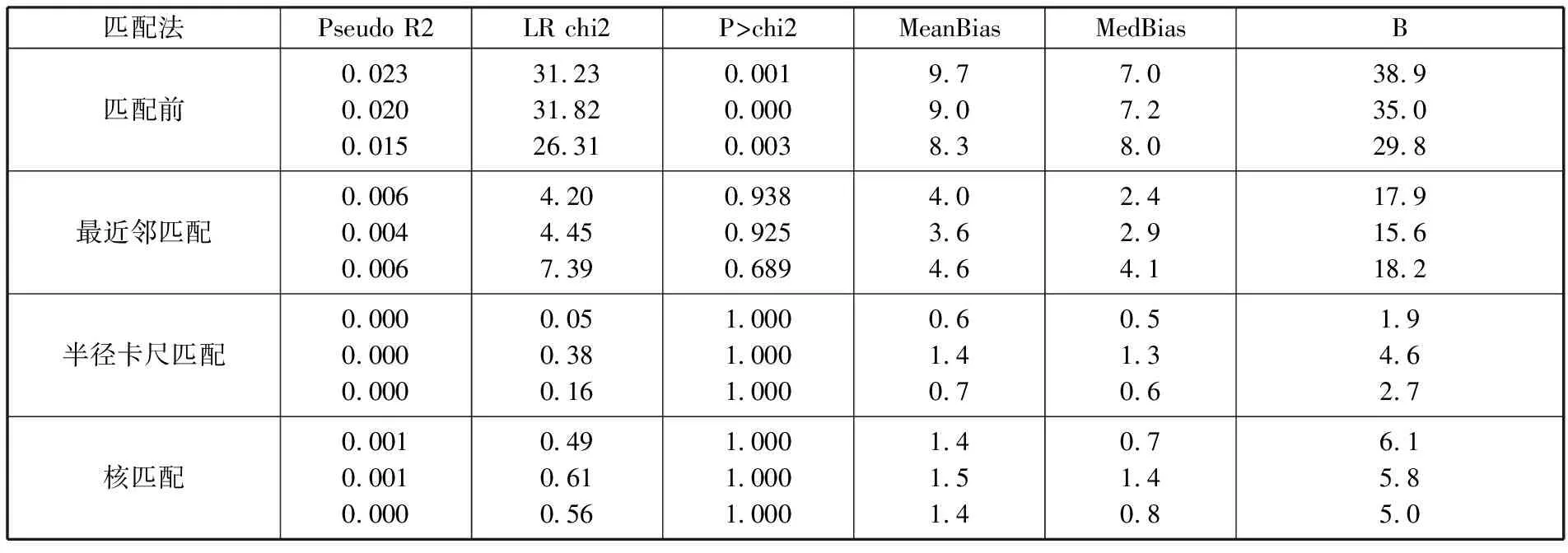

2.倾向得分匹配结果与平衡性检验

PSM的方法主要可以分为两类:贪婪匹配法或曰近邻匹配法,即寻求倾向得分(32)个体i的倾向得分为,在给定xi的情况下,个体i进入处理组的条件概率。使用倾向得分来度量个体之间距离,以倾向得分作为距离函数进行匹配,即为倾向得分匹配。参见陈强:《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》,高等教育出版社2015年版。最近的部分个体,然后进行简单算术平均,包括最近邻匹配、k近邻匹配、半径卡尺匹配等具体方法;另外一类即整体匹配法,每位个体的匹配结果是不同组的全部个体,只是根据个体距离不同给予不同的权重,包括核匹配、局部线性回归匹配、样条匹配等具体方法。在实际进行匹配时,对于究竟应该使用何种具体方法,目前文献中尚无明确指南(33)相关深入分析参见胡安宁:《倾向值匹配与因果推论:方法论述评》,《社会学研究》2012年第1期;《统计模型的“不确定性”问题与倾向值方法》,《社会》2017年第1期。,一般认为,并不存在适用于一切情形的绝对好方法,在实践中,一般建议尝试不同的匹配方法,然后比较其结果,如果不同方法的结果相似,则说明结果是稳健的,不依赖于具体方法。因此,本研究中对三项科普干预之于具体风险感知影响的分析采用了最近邻匹配、一对四匹配、半径卡尺匹配、核匹配、局部线性回归匹配五种方法,分别计算参加者平均处理效应(Average Treatment Effect on the Treated, 简记为ATT),在本研究中其反映的是排除其他因素干扰,实验组成员接受科普干预对于其具体风险感知的影响系数,通过比较五种方法样本匹配的平衡性及其共同支持域假设满足的情况,判断各种方法计算出的ATT值的稳健性,以此作为解释分析的依据。

根据PSM方法的实施原理,其消除样本选择性偏差的效果取决于匹配过程中是否满足条件独立性与共同支撑域两个前提假设,如果匹配不能满足这两个假设,说明匹配方法或协变量的选择不当,最终估计结果将会存在偏差而不可信。为此我们对匹配前后实验组与对照组协变量取值是否存在显著差异进行了检验,结果发现匹配前两组协变量取值差异显著(P值分别为0.001,0.000,0.003),匹配后无论是哪种方法,协变量之间的显著差异消失,标准偏差的均值和中位数普遍下降,标准化的均值差异即B值也都降到了25%以下(34)根据 Rubin的建议,当B值小于25%时,样本的匹配可以被看作是充分平衡的。参见D. B. Rubin, Using Propensity Scores to Help Design Observational Studies: Application to the Tobacco Litigation, in Health Services and Outcomes Research Methodology, Vol.2 (December 2001), pp.169-188.。表5依次展示了核电核能、转基因食品安全性、捐献造血干细胞三类科普的匹配质量平衡性检验结果。通过对各种匹配前后的倾向值密度分布图(35)篇幅所限,表5省略了一对四匹配与局部线性回归匹配平衡性检验的结果,这两种方法的检验结果近似于核匹配与最近邻匹配。此外,匹配前后的倾向值密度分布图在文中也未及列出。的分析,同样发现匹配后实验组和对照组有较大的共同支持区域,整体匹配效果较好。

表5 三类科普的匹配质量平衡性检验

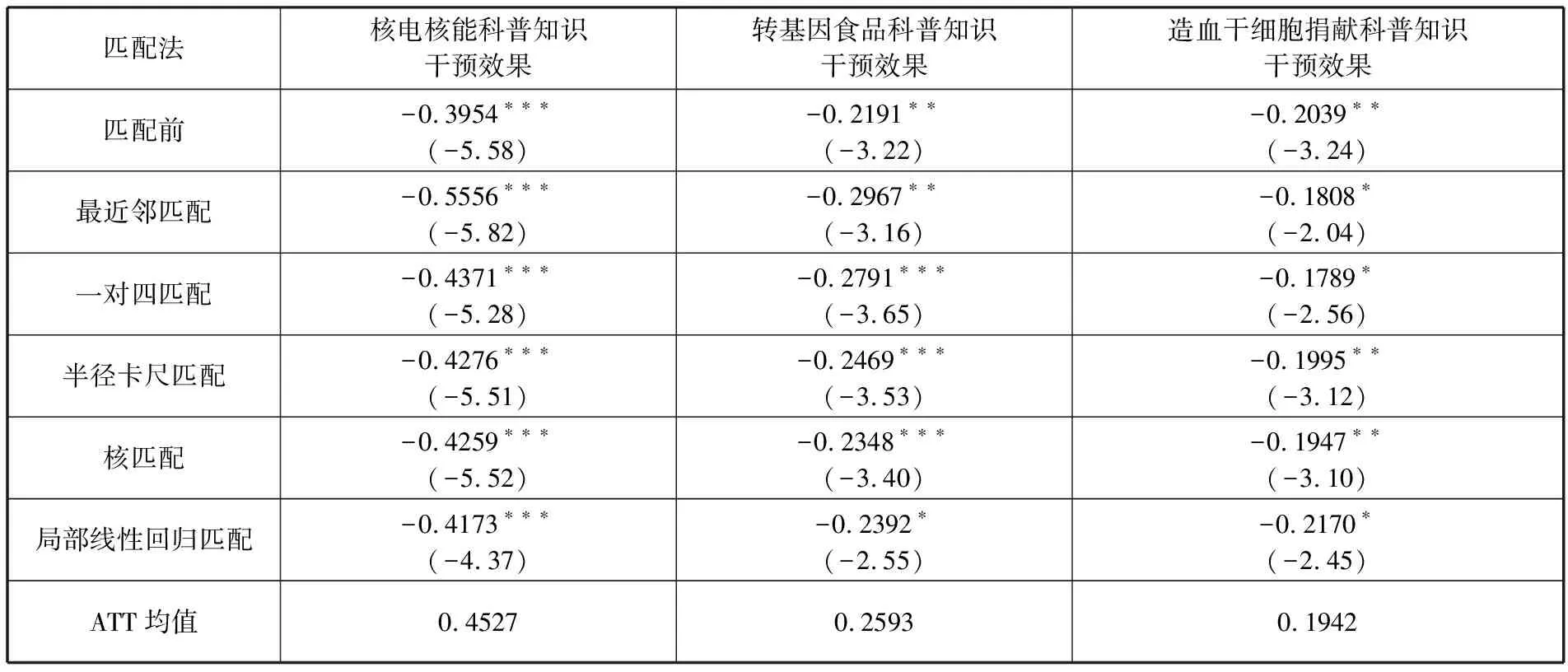

3.匹配后的平均处理效应

采用五种倾向值匹配法后得到的平均处理效应如表6所示。显然,科普性知识对降低具体风险感知发挥了非常明显的作用。三项科普干预在五种匹配法后估计的ATT值都非常显著。其中核电核能科普干预的ATT绝对值最小为0.4173,最大为0.5556,平均为0.4527,这意味着在调查对象其他特征大致相同的情况下,接受核电核能科普知识干预的对象至少会使其对核电核能的风险感知降低0.4173分,最多可降低0.5556分,均比匹配前的弱化效果即0.3954分更大。转基因食品安全性科普干预的ATT绝对值最小为0.2348,最大值为0.2967,平均为0.2593,同样大于匹配前的影响效果。而捐献造血干细胞科普干预的ATT值与匹配前差别不大,但科普干预的效果同样显著,接受该项科普知识干预的对象至少会使其对捐献的风险感知度降低0.1789分,最多可降低0.2170分。三项科普干预实验的结果都表明了特定科普性知识对具体风险感知的弱化有显著效应,科普性知识对公众风险感知的弱化假设得到了验证(36)需要说明的是,PSM方法可能会面临隐藏偏差的问题,其往往跟重要变量的遗漏有关,为了检验本研究中是否存在隐藏性偏差,笔者进行了敏感性分析,结果发现,核电核能科普干预结果对隐藏偏差最不敏感(Γ=2.4),其研究结论是比较可靠的,而其他两项科普干预结果则存在具有隐藏偏差的较大可能(Γ=1.3),因而结论的可靠性需要进一步的证实。这一问题的解决受到本次研究问卷设计的限制,无法在此给出有效的修正方案,笔者将在下次课题研究中思考解决该问题的方法。相关应用介绍参见苏毓淞:《倾向值匹配法的概述与应用:从统计关联到因果推论》,重庆大学出版社2017年版。。

表6 五种倾向值匹配法的平均处理效应(ATT值)

说明:(1)括号内为t值;(2)* p<0.05 **p<0.01***p<0.001;(3)由于倾向值匹配法计算的标准误是假设倾向得分为真实值而推导出来的,未能考虑倾向得分为估计所得的事实, 可能导致t值不准确,为检验t值的可靠性,笔者以半径卡尺匹配为例,采用自助法进行500次抽样得到自助标准误和t值,结果未发现有明显差异(t值分别为-5.45、-3.54、-3.11,与表中数值-5.51、-3.53、-3.12差距不大)。

五、总结与讨论

本研究的探索性分析结果部分验证了“公众风险感知的知识弱化假设”:作为承载表征地方性知识的社会信任感、生活安全感、亲科学倾向与公众的风险感知之间具有显著的相关性,前两者会降低公众对风险的感知程度,而后者的影响则呈现出复杂的多样化模式;普遍性或科学性知识对风险感知的影响受到风险类型与特征的制约,其会使公众对那些相对宏阔抽象的风险的感知发生较明显的变化,但这种变化的方向和强度却是有差异的,比如对于技术风险感知的弱化作用较强,而对环境风险感知的强化作用较突出;介于科学性知识与地方性知识之间的科普性知识对风险感知具有显著的弱化作用,但这种作用的范围局限于特定知识及其相应风险。

当然,由于研究样本的平均年龄在30岁左右,大都受过高中及以上的教育,研究结论可能仅仅反映了知识对中青年群体的风险感知的影响。在老龄化日益严重的当代中国社会,老年人的风险感知是否同样受到知识的影响,影响的路径方式是否有所不同,也是非常值得探讨的问题,对其中作用机理的分析将对提升老年人生活质量、弥合代际知识鸿沟、合理化解医疗信任危机等有一定的启发意义。

另外,尽管本研究是建立在前期多次调研的基础上,但由于涉及较多的概念和变量,对它们的操作化没有直接现成的权威量表可以借鉴使用,难免出现疏漏和偏差,特别是某些指标题目的选择设计还存在测量信度与效度偏低的问题,尚需要科学地调整修正。正是在此意义上,笔者将本研究视为一种探索性分析,是为未来进一步系统深入的研究知识与风险感知的关系开拓思路、提供更有价值的线索的尝试。虽然探索性分析有其代表性与偏倚性局限,但其分析结果也能发挥一定的假设检验功能,为理解与建构相关理论提供依据和灵感。在综合灵活运用各种统计方法的基础上,本研究至少在如下方面为我们理解公众风险感知中知识的力量,如何改进优化知识在调节公众风险感知中的作用提供了一定的实践参照和认知启示。

首先,知识是一个内涵和外延皆很模糊的概念,要理解其对公众风险感知的影响,必须结合相应的分析语境。由于本文的研究对象是作为风险感知的主体——“公众”,依据这一对象主体的特点以及当代人类社会知识体系的分工格局,笔者将知识划分为三种理想类型:科学性知识、地方性知识与科普性知识。前两者在公众风险感知中发挥的作用,已有诸多学者进行了大量的实证检验,本文对它们的影响也作了一些数据模型的分析解读,尤其是一般层面上的科学性知识并未如生活中大多数人所预想的那样对公众的整体风险感知产生显著积极的调控作用,而只是对某类风险感知发挥了一定的影响力,而且这种影响力并非是稳定单向的,会因科学知识水平的高低以及风险的可及性与紧迫性,摇摆于对风险感知的“强化”与“弱化”效用之间。而科普性知识长期以来往往被等同于科学性知识,拥有与科学性知识同样的地位和效果,是简洁版的科学性知识。但两者是有某些本质区别的,科普性知识往往是有针对性的,其主要功能在于“周知服务”,而科学性知识是标准化、专业化的普遍性知识,其目标指向于素质能力的提升,从与公众的距离来看,显然科普性知识是更贴近现实生活与公共需求的,从这个角度而言,其对公众风险感知的影响将更直接更有效。而本研究的结果也的确证实了这一点。在对三项具体风险感知的影响因素(37)主要包括科学性知识、性别、年龄、受教育年限、生活满意度、一般社会信任、防范意识、对科学的信任期待度、对科技研发的支持度、参与科学的意愿强度、科普性知识11个自变量。限于篇幅,标准化回归分析的结果未及列出。的标准化回归分析中,我们发现科学性知识对核电核能、转基因食品、捐献造血干细胞的风险感知的作用(标准化回归系数分别为0.068、0.046、0.057,均未达到0.01的显著性水平)明显低于科普性知识(标准化回归系数分别为-0.166、-0.096、-0.085,均达到0.01的显著性水平)。另外,如前所述,倾向值匹配方法的分析也验证了科普性知识对公众风险感知的显著弱化作用。

这便为我们重新理解在当前科学、技术与社会研究以及科学传播学中的“缺失模型”打开了一种新的思路。一方面,对公众进行科普,改变其“相关科学知识不足”的状况,的确会对其相应风险感知产生积极作用,将对有关风险的担忧恐惧控制在合理的限度之内,提高其对风险感知的理性化程度,这对那些受后现代思潮影响,完全否定科学知识的力量而陷入虚无主义与反智主义沼泽中的学说而言,是一种及时的提醒;另一方面,科普仅仅对公众的风险感知有一定的调节效果,如果无视地方性知识、情感认知、信任态度等的作用,完全寄望于利用科普达到相应的政策或经济目标,认为只要改变公众“知识缺失”的状态就能解决当前科技发展中的公信力流失与制度决策难题,那也必将会自食失败的恶果。所以,在知识劳动分工日趋专业化的当代社会,“缺失模型”所认为的公众科学知识的缺失是客观存在的事实,让公众学习了解科学知识是必要的,毕竟在某种意义上“公众理解科学”也就是公众理解风险,但如何跳出“科普无用论”与“科普万能论”的泥潭,采用合适有效地方法消解缺失,使公众对风险的感知能够建立在真正理性而又宽容的基础之上,对可能面临的风险既不是一无所知或熟视无睹,也不至于草木皆兵或悲观绝望。这无疑对当前我国科普工作者提出了巨大的挑战,科普的时机、内容、对象、区域、形式、路径等都会直接影响公众对科普性知识的学习与接纳效果。这意味着需要动员公众积极参与科普活动,激励科学家与相关专家学者主动参与科普事业,针对不同人群的特点以及公众需求进行精准对接式的科普,引入“互联网+”思维,充分运用融媒体,创造性地开展科普活动,通过加强科学与公众的亲和沟通,提升公众的科学素养,增强公众对科学的信任。换言之,参与式、精准式、创新式科普实践将是重塑和提高科学公信力进而实现科教兴国的明智策略。

本研究由于受到经费、技术手段等的限制,在实验中仅采用了简捷的问答式科普文本的干预方式,运用一些生活常识对专业科学知识进行了说明,得到了实验对象的赞可。比如在核电核能科普文本中就公众较为关心的“核电站是否会像原子弹那样发生核爆炸”的问题,我们借鉴权威部门的说明,给出了如下解答“核电站使用的核燃料中铀-235的含量为3%左右,而核武器中的铀-235含量高达90%以上,正像啤酒和高度白酒都含有酒精,高度白酒因酒精含量高可以点燃,而啤酒则由于酒精含量低不能点燃一样。装有铀-235只有3%浓度的核燃料不会发生核爆炸”。在初始预调研中,被调查者对此解答表示比较满意,纷纷表示对核爆炸有了新的理解。当然,这仅仅是最传统的科普形式,随着网络技术的发展和各种新媒体的出现,采用图片、视频、模拟仿真或者现场参观的形式等,对公众的风险感知产生的影响效果是否更强,也是需要加以比较探究的问题。

总之,本文在运用类型学逻辑,探索性地分析了知识对公众风险感知的影响之外,也例示了社会科学研究中开展干预实验的方法与可能。尽管由于样本偏误与指标设计的不完备,某些研究结论或许存在值得商榷之处与解释力度欠缺的问题,但正是这些缺陷鼓舞着笔者未来的学术研究之路,笔者将展开进一步的实验与调查弥补探索性分析的不足,继续深入地探究知识与风险的关联性问题。