重庆市中小学詈语使用现状分析

2019-11-13梁校涓石小凤朱建元

梁校涓,石小凤,朱建元,彭 行

(重庆文理学院,重庆 402160)

詈语,即骂人的话或带有骂意的言论。骂人话在每一种语言中都存在,它是语言的有机组成部分[1](胡士云1997)。詈语的使用极富感情色彩,既可以表示对对象的侮辱、伤害以及斥责,同时它也能促进关系的进一步发展,在某种程度上能透露出一个民族的性情和心理,直接的反映社会的发展和变化,反映一个民族的价值观念和文化传统,反映出中国独特的文化内涵。尽管詈语多包含色情、尊卑等内容,是与文明背道而驰并且历来被视为污言秽语,但詈语又有发泄的功能,在人们生活中的使用频率很高,甚至成为难以割舍的存在。笔者通过问卷、语音、网络等途径对重庆主城、垫江、南川、城口、三元等地区的中小学生展开研究调查,以问卷作为主要依据。此过程中,针对小学、初中、高中的学生发放有效问卷76份,其中小学生填写问卷有效人数为8人,初中生填写问卷有效人数为39人,高中生填写问卷人数为29人。共收集中小学生常用詈语96条,

1 詈语的分类

1.1 与性相关

此类詈语通过性器官的不同表达方式进行人身攻击,如鸡巴、锤子等,都是男性生殖器官的表达;或以带有动作性的词语对人进行侮辱,如日、草、操等,泛指性行为,其内容极具侮辱性和攻击性。

1.2 与死亡、疾病等相关

此类詈语有的直接以死亡来骂人,如要死,即咒骂某人要死了;或以疾病、生理缺陷等来骂人,如你有病、神经病、戳棒等,充分利用部分人讳疾忌医的心理,以疾病触发人的敏感区,使话语具有攻击性,带有恶意。

1.3 与能力、品质、排泄有关

此类詈语多是对他人某一方面进行嘲讽,如傻子、笨蛋、哈皮等,形容人像傻子一样,缺乏智商。但另一方面用于表示亲昵,如笨蛋,有时用于关系亲近的人,有宠溺的意味,彰显两人熟稔的关系。或是贬低他人身份、品行,例如垃圾,从字面意思理解,将人比喻为无用的垃圾,以此使人产生负面情绪。抑或是把人比喻为排泄物,如像趴屎,把人比作屎,形容人的人品像屎一样臭。

1.4 与尊卑、辈分有关

此类詈语包括男尊女卑、长尊幼卑等内容,在日常生活中使用较多,如你妈逼、妈卖批等词语,都是通过贬低女性身份,对女性进行侮辱,来达到语言伤害的效果。再如老子,即本大爷,将自己比作对方的长辈,易激起被骂者的怒火。

1.5 与种类、族类有关

此类詈语将人比喻某种动物以达到侮辱人格的效果,如猪八戒,将人比喻为家喻户晓的触犯清规的猪八戒;或者是将人归为王八蛋等不同的族类,暗含一种发泄的情绪。

总的来说,就笔者观点来看,詈语有远近亲疏之分。其中,性詈语辱骂程度较为严重,两者之间关系较为疏远,能力、品质等相关詈语辱骂程度较轻,有一定的条件性,根据不同的情境可理解为亲昵或疏远。

2 詈语使用现状

2.1詈语表现形式逐渐发生了变化。中小学生在使用詈语时,其表现形式不再拘于单纯的汉字,开始出现消音词语、谐音替代词语以及被修饰过的外语。如原有词语“你妈的”,它的谐音替代词语为“尼玛”、“喵的”。从调查结果和学生们的聊天纪录来看,“尼玛”、“ojbk”等形式的詈语使用频率逐渐上升,纯汉字詈语已经不能满足他们的需求,当然这种演化也可以理解为是詈语的另一种“发展”,

至少不会出现令人作呕的字眼。其中,小学生在詈语的使用过程中以原有词语、谐音替代词语为主,初中和高中的学生更偏向于谐音替代词的使用。

2.2多数学校对学生们口头文明有了相关规定,并且大多数学生、家长都十分赞同学校的主张,甚至认为应该杜绝詈语的使用。

表1 是否愿意杜绝詈语的使用(据问卷所作,下同)

据问卷显示,有68.43%的中小学生对杜绝詈语持支持态度,但仍有31.57%的人持否定态度,甚至有7.89%的人否定态度十分坚决。

虽然多数人对詈语持反对、抵制态度,但是他们在生活中却频繁地使用。在他们心中,詈语是以骂人语的形式存在的,同时,我们也发现,不仅是学生对詈语持否定态度,很多学者也对其持否定态度,认为“詈语是语言交际中最为粗鄙的部分。在文明社会中,不允许无限制地使用詈语[2](张启睿2018)。对此,我们对此提出了异议。

3 詈语存在意义

表2 詈语使用情境

3.1詈语是语言文化中的重要组成部分,普遍存在于人们的日常用语之中,有18.42%的人由于方言特色说詈语。所以,想要完全杜绝使用是不太现实的。同时,中小学生大多都会经历叛逆期,在此期间,如果进行反对、制止,将会激发他们的逆反心理。

3.2有75%的学生在惊讶或愤怒时使用詈语,极具情绪化。心理学精神分析理论认为,在人的潜意识里面,詈语作为一种能量,在本我和超我的调节下如果能得到合理的释放,使心理的正负能量得到平衡,便能保持心理健康。在日常生活中,学生们的心理能量一般是平衡的,但在特殊的情况下,如受到外界的威胁、刺激或攻击时,这种潜意识的能量平衡就被打破。这种能量必须通过某种方式宣泄出来,才能达到心理的平衡和健康,否则可能引起心理疾病。此时,使用詈语就成了学生们发泄的方式,帮助他们缓解压力和负面情绪。例如在日本专门设有“骂人俱乐部”,人们在交费后,可以任意辱骂俱乐部内的工作人员,以此宣泄内心的苦闷。由此可见,在不同情境下,詈语可以成为一种合理的宣泄方式,给生活带来益处。

因此,完全杜绝詈语是不可能的。笔者认为詈语虽然在一定程度上阻碍了语言文明的进步,但总体上来讲,在情绪的宣泄的层面上,它是有利于学生心理健康的发展。这在压力逐渐变大的现代社会无疑成为一种调和剂,可见詈语在某种程度上,确确实实推动了社会尤其人们心理的变化发展。因此我们应该直面它,研究其中的深意,从学生心理角度考虑,客观看待詈语,对其进行辩证否定,而不是完全杜绝。

综上所述,中小学生对詈语的使用与地域历史文化、社会生活环境具有密切的联系。

4 詈语来源、使用目的及其影响

4.1 詈语溯源

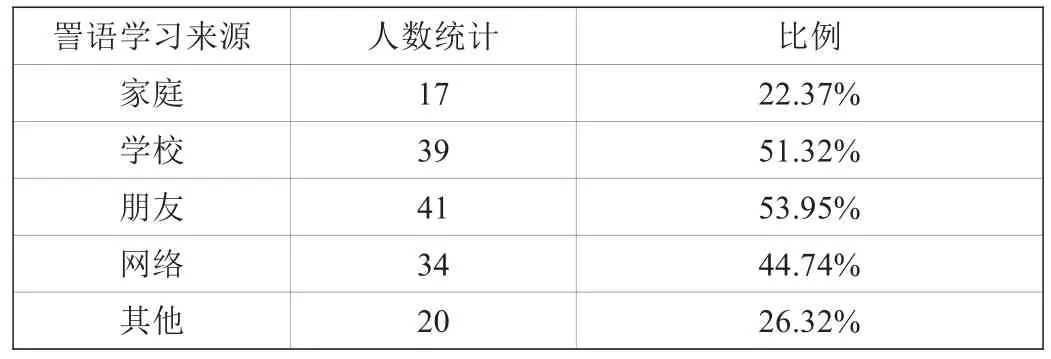

表3 詈语来源

据问卷显示,中小学生主要是从学校、朋友以及网络等途径接触詈语。但是,由于不同学段接触事物的不同,在其主要来源上,小学和中学有极大的不同。对于小学生而言,詈语的主要来源为学校;于中学生而言,詈语主要通过学校、朋友和网络获得。

4.2 詈语使用目的

4.2.1 情绪的发泄

詈语,从目的来看,发泄情绪是它最直接、最原始的功用。作为交际语言的一部分,詈语有着独特的交际功能,它能够更有力量的表达在特定场合下的特点特定情绪[3](张廷兴1994)。语言是人类最重要的交际工具,人们运用它进行思维,交流思想,不可避免的带有一定的感情色彩。当代中小学生生活在一个快速发展且浮躁的社会,受到来自家庭、学校的双重压力,由于学生的身份压制,中小学生情绪宣泄的途径受到了各方面的制约,那么此时,语言成了最好的发泄方式。

4.2.2 习惯和方言特色

重庆是一个码头城市,具有浓厚的码头文化。在明清时期,码头于重庆而言是对外重要的经济交流方式。码头经济的活跃,促使码头的劳动者逐渐增多,于是形成了袍哥帮会。该帮会具有地下性、非官方性以及对抗性。为了生存与发展,他们与江湖黑话结合,形成很多隐语和暗号,即江湖切口,并且他们具有一定的规章制度,进而形成了我们今天所说的袍哥文化。由于袍哥帮会的成员大多是未受过教育的下层劳动者,所以其主要特点是尚武轻文,多粗俗少雅观。在这样文化的影响下,重庆地区的人显得更加的豪爽、大方,语言更加的偏向直白、简单且粗俗。在长此以往的影响下,人们把使用詈语发展成了一种习惯,语言的偏詈语化也逐渐成为重庆的一大特色,小中学生也自然而然地受到语言文化的影响,养成了说詈语的习惯。

4.2.3 营造氛围

詈语中含有骂词,其戏谑色彩较强且表达形式多样,在尴尬、无措的场合中能够起到调节气氛的作用,有利于人与人之间的交流,或者是活动的顺利举行。

4.2.4 表示关系亲昵

并非所有的詈语都是以侮辱人为目的,詈语在特定的语境中还可以充当“友谊的工具”[4](刘文婷2000);在现实生活中有选择地使用一些詈语来表现“致詈者”对“受詈者”积极向上的立场、态度和语气,从而表达一种亲密的关系和亲昵的感情[5](王伟丽2014)。从中小学生使用詈语的情况来看,部分詈语并不带有恶意,如朋友之间互取的绰号,称对方为“哈儿”、“笨蛋”等来表达关系亲昵,不拘小节。

4.3 使用詈语带来的影响

4.3.1 从人际交往上看,詈语作为语言,是一种交际工具,人们在交往中使用它,既有优势也有劣势。一方面,詈语情绪表达更加的直接,且具有戏谑色彩,易于人们的情感表达和情感间的理解;但在另一方面,詈语也多带贬义,在交流过程中,易触及他人的敏感点,产生矛盾冲突。

4.3.2 从社会文明礼仪的发展来看,詈语是社会现实的一面镜子,从中能看出社会文化中的不足,给人以警示作用。但是大量使用的恶意詈语也拉低了整体的文明水平,不利于和谐社会的发展。

4.3.3 从使用者角度看,合理地使用詈语能发泄情绪,缓解心情。但是一般人并不能正确把握这个度,容易降低他人对自身的好感度,影响人际发展。

4.3.4 从文化交流角度看,由于时代的发展,有关中小学生的国际交流机会逐年增加。对于使用拼音文字的外国人来说,詈语听起来更有节奏感和韵律感,能够激起外国人对中文的学习兴趣。但是当其了解詈语所表达的含义时,不利于国家的对外交流。

4.3.5 从文学创作的角度看,在大量的文学作品中,作者也常常会利用动物类詈语来描写人物,以此来表达作者的情感。例如在沈从文《厨子》作者写道:她的身体原是仿照到畜生造成的……这女人全身壮实如母马,精力弥漫如公猪。作者在这里利母马、畜生、公猪等词来对女人进行形容,使人物的形象更加的鲜明突出。由此可见在文学的詈语其意义发生的变化,它的作用主要是用来丰富作品中所塑造的人物形象,使人物形象更加生动形象。

5 詈语使用建议

5.1 从教学工作者角度

教师在教学过程中可以适当的让同学们接触一些詈语。[6]宋玉柱(1999)提出“在高年级的对外汉语教学中,不妨让学生多接触一些常见的骂人话,这样做当然不是鼓励学生去骂人,而是为了增加他们的理解能力,以利交际和阅读。”由此可见,适当地接触詈语,有利于帮助学生理解其中深意,在生活中自觉地少使用带恶意的詈语。其实,许多学生在日常交流中涉及詈语,会出现两种认知:一是在他们的潜意识中,认为这个词不是詈词,只是表达自己某种意图的具象化。例如“锤子”,当学生气愤,与人发生冲突时,会说“锤子”以代表自己很气愤,想要打人。二是他们知道这个词具有负面意义,但不了解其真实含义,例如:“批”。因此,我们需加强学生詈语方面的知识,减少误用、错用的情况,就能降低矛盾冲突发生的概率。

除此之外,学生的言行会受到教师的影响。所以,作为教学工作者,我们在尊重詈语存在的同时,也要注意自己的言行,避免使用带有恶意的詈语。

5.2 从学生角度看

语言的作用是在学生的成长过程中发生的,这个过程是潜默移化的,受到家庭和学校的双重影响。学生在成长之初,主观判断能力微弱,知识面狭窄,他们主要是通过对身边成人的模仿和老师的教授进行学习,缺乏对詈语的认知。同时,同龄人在模仿过程中对詈语的高频率使用使学生产生从众心理。此时,学生需要来自师长的正确性的主动引导,逐渐由被动转变为主动,明确詈语使用界限。

5.3 从语言研究者角度看

应当加大对詈语的研究,对其进行分级分类研究,一方面可以为政府、教育工作者提供适当的教育参考;另一方面,詈语是一种民俗语言,是一种传统文化现象[7](黄德烈1942)。从这两方面着手,我们可以通过对詈语的研究,对教材的选择、教学方案的设计、教学的管理工作以及相关民俗文化的继承与发展起到促进作用。

结语

通过研究重庆市中小学生詈语使用现状,明其原因、来源、意义等,对詈语有了更深层次的思考。詈语是语言文化的一部分,重庆詈语是重庆码头文化的发展之一,人们对其存在褒贬不一,但其具有存在的意义,需客观的去看待其作用,合理地利用,将不好转变为好,发掘其优点,同时合理地降低其使用频率,削弱其攻击性,建造和谐的语言社会。