宋玉赋“看视”概念场词语的运用艺术

2019-11-12吴广平

吴广平,李 霖

(1.湖南科技大学 中国古代文学与社会历史文化研究基地,湖南 湘潭 411201;2.湖南科技大学 人文学院,湖南 湘潭 411201)

宋玉赋作为中国辞赋史上古老的经典作品,散发着耀眼的文学魅力,其在题材的开掘、技巧的创新、语言的锤炼等多方面都值得后人学习、借鉴。文学是语言的艺术,要深入探析宋玉赋审美魅力的形成机制,必须从其语言入手。而在语言中,词汇是建筑材料,只有建筑材料选用得当,才能建造出美观、适用的殿堂。刘勰《文心雕龙·章句》曾言:“夫人之立言,因字而生句,积句而为章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也:振本而末从,知一而万毕矣。”可见在刘勰看来,“字”是立言之本,是构成一篇文章的基础,直接影响到句、章、篇,关涉到表达效果的优劣。因此,从“用词艺术”的角度来研究宋玉赋极其必要。而宋玉赋中“看视”概念场词语有着丰富的内涵和浓厚的审美趣味,深入研究宋玉赋“看视”概念场词语的运用、深入学习其中的用词技巧,不仅能进一步感受宋玉赋的审美魅力,还可以拓展宋玉赋研究思路,弥补宋玉赋研究之不足。

尹戴忠博士所著的《上古“看视”概念场词汇研究》(湖南人民出版社,2011年版),是第一部研究上古“看视”概念场词汇的学术专著。我们从事本课题研究,深受尹戴忠博士成果的启发。但我们与尹戴忠博士在宋玉赋“看视”概念场词汇研究方面仍有不同之处:一是引用的作品数量不一样。尹博士的专著在宏观研究上古“看视”概念场词汇时,引用的宋玉作品包括《楚辞章句》所收的《九辩》《招魂》两篇,《文选》所收的《风赋》《高唐赋》《神女赋》《登徒子好色赋》《对楚王问》五篇,共七篇;本文除此七篇外,还扩大到《古文苑》所收的宋玉《笛赋》《大言赋》《小言赋》《讽赋》《钓赋》五篇,《文选补遗》所收的《微咏赋》一篇,以及考古发掘出土的宋玉赋佚篇《御赋》,共十四篇作品。二是研究的侧重点不一样。尹戴忠博士的专著是从词汇学、训诂学的角度将宋玉赋中的“看视”概念场词汇纳入上古“看视”概念场词汇进行宏观研究,本文是从修辞学、文艺学的角度将宋玉赋中的“看视”概念场词汇进行专题研究。换言之,尹戴忠博士侧重探讨的是宋玉赋“看视”概念场词汇表达的意思,本文侧重探讨的是宋玉赋“看视”概念场词汇运用的艺术。

一 宋玉赋“看视”概念场词语场域概览

早在1931年,德国著名语言学家尤斯特·特里尔(Jost Trier)就提出了著名的“语义场理论”和“概念场理论”,认为:“一个时代的一个词汇场(lexical field)之所以能和另一个时代的词汇场进行比较,是因为它们覆盖着同一个概念场(conceptual field)。”“语言的词汇不是简单的独立词项的列表(如词典的词目所示),而是组成一些区域,即场,场内的词以各种方式互相联系互相定义。”不过特里尔在20世纪30年代提出的这个理论比较粗略,后来各国语言学家对此进行了细化。我国北京大学学者贾彦德教授和蒋绍愚教授就分别对“语义场”和“概念场”重新作了精彩的阐述。贾彦德教授说:“若干个义位中含有相同的表彼此共性的义素和相应的表彼此差异的义素,连接在一起,互相规定、互相制约、互相作用,那么这些义位就构成一个语义场。”蒋绍愚教授说:“概念场是一个由各级概念域构成的层级结构;多数词不止一个义位,处于各个概念域中的不是词,而是义位。(当然如果是单义词,那么一个词就是一个义位。)上位义位/词处于较高的概念域,下位义位/词处于较低的概念域。”传统语言学家研究词义往往孤立地追溯单个词在语义上的历史发展,而忽视了词与词之间的语义关系及它们之间的相互影响。作为现代语义学中的语义场理论和概念场理论彻底改变了这种状况,该理论“最充分地揭示了语言的层次性和系统性。根据不同的标准,一个大的语义场可以切分成层次不等的子场。处于同一个语义场中的词项是相互制约、彼此协调的”。我们研究宋玉赋“看视”概念场词语的运用,就是将宋玉赋中表示“看视”概念的所有词语既当作一个“语义场”也当作一个“概念场”进行系统考察分析,因为“词汇的意义存在一种有层次的关系,观察和解释意义,都要放到这个网络关系中去才能保持客观”。因此,语义场理论和概念场理论对于我们探讨宋玉赋“看视”概念场词语并了解其意义有着重要的指导意义。

尹戴忠博士认为,“看视”概念场词语本身包括施事、工具(把目光)、动作(投向)、受事、方向、情态、距离、时间、结果等9个基本属性,而“工具”和“动作”这两个基本属性是所有“看视”概念场词语共有的基本要素,因此它们形成了“看视”概念场词语这样一个大的概念场,其余7个特征要素(施事、受事、方向、情态、距离、时间、结果)则不是每个“看视”概念场词语都具备、都相同的特征要素,也正因为有着一定的差异性,它们以各自不同的特征共存于“看视”概念场中并形成不同的语义场。据此,尹戴忠博士从不同的认知角度,把上古“看视”概念场词语切分成不同的子场:根据“方向”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“向上看”“向下看”“向前看”“回头看”“斜视”5个子场;根据“情态”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“窥视”“仔细看”“张目看”“惊视”“怒视或恨视”“含情而视”“谨视”7个子场;根据“距离”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“远看”和“非远看”2个子场;根据“时间”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“短暂地看”和“非短暂地看”2个子场;根据“结果”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“看见”和“观看”2个子场;根据“受事”角度的表义素,将上古“看视”概念场词语分成“阅读”和“非阅读”2个子场。这样的切分有利于更好地对“看视”概念场词语进行同义词辨析,也有利于更好地分析各个“看视”概念场词语词义的区别和运用的艺术。

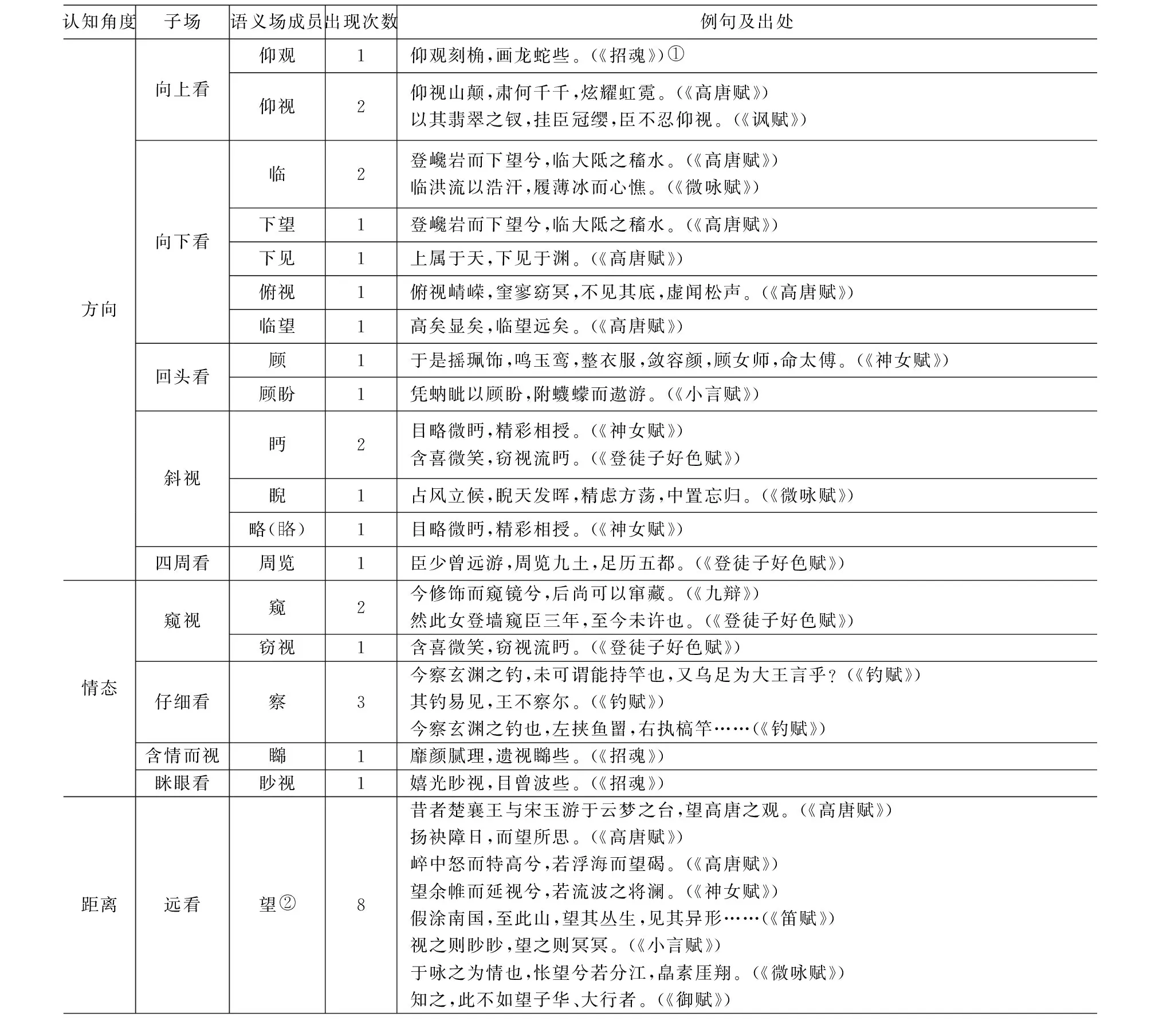

因此,本文借鉴尹戴忠博士的研究方法,对宋玉赋“看视”概念场词语进行认知角度和子场的考察分析,并对每个子场所包括的语义场成员进行总结罗列,制定出如下宋玉赋“看视”概念场词语概览表。

表一 宋玉赋“看视”概念场词语概览表

①本文所引宋玉辞赋如无特殊说明均出自(战国)屈原,宋玉著,吴广平译注:《楚辞》,长沙:岳麓书社,2012年版。吴广平译注的《楚辞》是一部屈原、宋玉全集注译本,收录了屈原、宋玉的全部作品。宋玉赋中的“望”字共出现9次,作“看视”类动词用、意思为“往远处看”的只有表中所例举的8处。

②宋玉《神女赋》:“近之既妖,远之有望。”此处的“望”字不是“往远处看”的意思,而是“令人景仰”的意思,不属于“看视”类动词。

距离远看远望1登高远望,使人心瘁。(《高唐赋》)遥望2路贯庐江兮左长薄,倚沼畦灜兮遥望博。(《招魂》)中阪遥望,玄木冬荣。(《高唐赋》)仪①1浩宕弘以广度,纷收息而淹仪。(《微咏赋》)时间短暂地看遗视1靡颜腻理,遗视矊些。(《招魂》)非短暂地看延视1望余帷而延视兮,若流波之将澜。(《神女赋》)结果看见观看见②21愿一见兮道余意,君之心兮与余异。(《九辩》)车既驾兮朅而归,不得见兮心伤悲。(《九辩》)心闵怜之惨凄兮,愿一见而有明。(《九辩》)见执辔者非其人兮,故駶跳而远去。(《九辩》)骐骥伏匿而不见兮,凤皇高飞而不下。(《九辩》)无衣裘以御冬兮,恐溘死不得见乎阳春。(《九辩》)昔者先王尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰……(《高唐赋》)上属于天,下见于渊。(《高唐赋》)俯视崝嵘,窐寥窈冥,不见其底,虚闻松声。(《高唐赋》)王将欲往见,必先斋戒。(《高唐赋》)见一妇人,状甚奇异。(《神女赋》)于是抚心定气,复见所梦。(《神女赋》)上古既无,世所未见,瑰姿玮态,不可胜赞。(《神女赋》)于是处子怳若有望而不来,忽若有来而不见。(《神女赋》)余尝观于衡山之阳,见奇篠异幹、罕节间枝之丛生也。(《笛赋》)假涂南国,至此山,望其丛生,见其异形……(《笛赋》)宋玉与登徒子偕受钓于玄渊,止而并见于楚襄王。(《钓赋》)迂哉说乎!其钓不可见也。(《钓赋》)其钓易见,王不察尔。(《钓赋》)日月会兮争骛,朝夕见兮玄涂。(《微咏赋》)进退屈伸,莫见其尘埃。(《御赋》)睹2他人莫睹,王览其状。(《神女赋》)若臣之陋,目所曾睹者,未敢云也。(《登徒子好色赋》)观③7仰观刻桷,画龙蛇些。(《招魂》)遇天雨之新霁兮,观百谷之俱集。(《高唐赋》)眸子炯其精朗兮,瞭多美而可观。(《神女赋》)臣观其丽者,因称诗曰…… (《登徒子好色赋》)余尝观于衡山之阳,见奇篠异幹、罕节间枝之丛生也。(《笛赋》)夫玄渊,天下之善钓者也,愿王观焉。(《钓赋》)历贞璇以弘观,留雅恨其谁止。(《微咏赋》)视3旦朝视之,如言。(《高唐赋》)详而视之,夺人目精。(《神女赋》)视之则眇眇,望之则冥冥。(《小言赋》)览1他人莫睹,王览其状。(《神女赋》)目④1目极千里兮,伤春心。(《招魂》)

①仪,望,看见。《尔雅·释诂二》:“仪,见也。

②”宋玉赋中的“见”字共出现24次,作“看视”类动词用、意思为“看到”的只有表中所例举的22处。宋玉《九辩》:“忠昭昭而愿见兮,然霠曀而莫达。”“愿沉滞而不见兮,尚欲布名乎天下。”这两处的“见”字都不是“看到”的意思,两处都同“现”,都是“出现”“显露”的意思,不属于“看视”类动词。

③宋玉赋中的“观”字共出现11次,作“看视”类动词用、意思为“察看”的只有表中所例举的7处。另外四处的“观”字都不是“察看”的意思,都不属于“看视”类动词。宋玉《招魂》:“室中之观,多珍怪些。”此处的“观”字是名词,是“看到的东西”的意思。宋玉《高唐赋》:“昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台,望高唐之观。”“上至观侧,地盖厎平。”此两处中的“观”字都是名词,都是“楼台”的意思。宋玉《登徒子好色赋》:“意密体疏,俯仰异观。”此处中的“观”字仍然是名词,是“样子”的意思。

④宋玉《招魂》:“目极千里兮,伤春心。”此句中的“目”字不是名词,不是“眼睛”的意思,而是“看视”类动词,是“看”的意思。

从表一可以看出,宋玉赋“看视”概念场词语中除了受事这一认知角度,其余的诸如方向、情态、距离、时间和结果等方面都有涉及,并呈现“向上看”“向下看”“回头看”“斜视”“窥视”“仔细看”“远看”以及“看见”等多个子场,每个子场下的语义场成员出现次数最多的达21次。可见宋玉对“看视”概念场词语掌握之熟练、考察之细致、运用之丰富。

这一部分的发现为继续探索宋玉赋“看视”概念场词语的运用特点及其审美效果提供了研究动力,为深入进行宋玉赋“看视”概念场词语文学的、审美的、艺术的分析提供了语义基础。

二 宋玉赋“看视”概念场词语运用的特点

透过宋玉赋“看视”概念场词语场域分布,对宋玉赋“看视”概念场词语进行句段中所处位置的考察,并结合上下文语境分析其本身内容意义,发现宋玉赋“看视”概念场词语在具体运用上具有一定的特点,主要体现在以下两个方面。

(一)形式多样,灵活多变

从宋玉赋“看视”概念场词语在句段中的分布样貌来看,其主要包括句中单用、句中连用、句间并用三种形式。

1.句中单用

宋玉赋“看视”概念场词语在一小句中单用,这是主要形式。比如:

(1)车既驾兮朅而归,不得见兮心伤悲。(《九辩》)

(2)临洪流以浩轩,履薄冰而心憔。(《微咏赋》)

(3)路贯庐江兮左长薄,倚沼畦灜兮遥望博。(《招魂》)

(4)登高远望,使人心瘁。(《高唐赋》)

这些例句中,“看视”概念场词语都只出现一次,既包括如例(1)“见”、例(2)“临”等单音节词,也包括如例(3)“遥望”、例(4)“远望”等双音节词。

2.句中连用

宋玉赋“看视”概念场词语还常在一小句中连用,并且词语使用不重复。比如:

(1)靡颜腻理,遗视矊些。(《招魂》)

(2)含喜微笑,窃视流眄。(《登徒子好色赋》)

(3)目略微眄,精彩相授。(《神女赋》)

宋玉在一小句中不重复地、连续地使用“看视”概念场词语,将“看”这一动作表述得精准又生动。

3.句间并用

除了在一小句中连用,宋玉还在两小句间并用“看视”概念场词语,并且词汇使用也不重复。比如:

(1)视之则眇眇,望之则冥冥。(《小言赋》)

(2)望其丛生,见其异形。(《笛赋》)

(3)他人莫睹,王览其状。(《神女赋》)

(4)于是处子怳若有望而不来,忽若有来而不见。(《登徒子好色赋》)

以上例(1)中的“视”和“望”、例(2)中的“望”和“见”、例(3)中的“睹”和“览”以及例(4)中的“望”和“见”均分布在两小句间,都表“看视”之义,却不是同一“看视”之词。此外,例(1)中“视”和“望”与例(2)中的“望”和“见”在句中所处位置一样,形成形式上的工整严格之貌。而例(1)中的“视”和“望”,前者指“近观”,后者指“远望”,在内容上还形成鲜明对照之意。

句中单用、句中连用、句间并用构成宋玉赋“看视”概念场词语运用的形式特征,丰富多样,避免词语运用形式上的单调。而且在句中连用、句间并用时,宋玉赋“看视”概念场词语涉及多个认知角度,使得语言更显生动。

(二)精细生动,形容准确

宋玉运用“看视”概念场词语精细生动,同一个“看视”角度常呈现出不同的词语,且形容准确,往往与受事者特点相切合,与施事者性格相切合,与环境氛围相切合。

宋玉运用“看视”概念场词语时考虑到“看视”角度的多样性,精细丰富。如表“向上看”,有“仰观刻桷,画龙蛇些”(《招魂》)中的“仰观”,也有“仰视山颠,肃何千千,炫耀虹霓”(《高唐赋》)中的“仰视”;表“向下看”,有“上属于天,下见于渊”(《高唐赋》)中的“下见”,有“登巉岩而下望兮,临大阺之稸水”(《高唐赋》)中的“下望”和“临”,还有“俯视崝嵘,窐寥窈冥,不见其底,虚闻松声”(《高唐赋》)中的“俯视”以及“高矣显矣,临望远矣”中的“临望”;表“窥视”,有“今修饰而窥镜兮,后尚可以窜藏”(《九辩》)中的“窥”,也有“含喜微笑,窃视流眄”(《登徒子好色赋》)中的“窃视”等。同一个“看视”角度运用不同的“看视”概念场词语,尽显丰富精细。

同时,宋玉运用“看视”概念场词语时还考虑到受事者的特点。比如当受事者具有需要深究的特点时,宋玉则运用“察”这一“看视”概念场词语,这主要体现在《钓赋》中。比如:

(1)今察玄渊之钓,未可谓能持竿也,又乌足为大王言乎?(《钓赋》)

(2)今察玄渊之钓也,左挟鱼罶,右执槁竿……(《钓赋》)

《说文》:“察,覆也。”徐锴《系传》:“察,覆审也。”段注:“从宀者,取覆而审之,从祭为声,亦取祭必详察之意。”《尔雅·释诂》:“察,审也。”可见,“察”的本义为详细、深究。从本义可引申出“仔细看”之义,这最早见于春秋战国,如:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”(《孟子·梁惠王上》)其中的“秋毫”指秋天鸟兽身上新长的细毛,喻为人精明,任何小问题都看得清楚。以上例句中,受事者都是“钓”,即“玄渊钓鱼”,而《钓赋》是“以钓鱼之术喻治国之道”,因而对“玄渊钓鱼”不是简单的观赏,而应是仔细观察,在仔细观察的基础上得出玄渊钓鱼技术的精湛。宋玉用“察”则表明其情态上的仔细,观察时的认真,与受事者“钓”需要深究的特点相契合。

宋玉在运用“看视”概念场词语时,不仅考虑到受事者的特点,还考虑到施事者的性格与所处的环境氛围。比如在“为臣炊彫胡之饭,烹露葵之羹,来劝臣食,以其翡翠之钗,挂臣冠缨,臣不忍仰视”(《讽赋》)中,指出主人之女送来饭食并将其翡翠钗饰挂在自己的帽带上,对此宋玉却“不忍仰视”。“仰视”一词含恭敬有礼之意,面对主人之女的示好,宋玉不为所动,连抬头看都不忍不敢,因而更显宋玉对礼义的遵守和其品行的高洁,正与“中有鸣琴焉,臣援而鼓之,为《幽兰》《白雪》之曲”(《讽赋》)的情境氛围相契合,也更凸显宋玉并不好色,而是像幽兰和白雪一样芬芳、洁白的性格特征。

宋玉运用“看视”概念场词语,考虑到“看视”角度的多样性、受事者特点、施事者性格以及环境氛围这些因素,精心选择,细心琢磨,因而达到精细多样、丰富生动的效果,发挥了词语在切合语境和表情达意上的关键作用。

三 宋玉赋“看视”概念场词语运用的效果

宋玉赋“看视”概念场词语形式多样、形容准确,在形式和内容上都彰显一定的运用特色。以此为基础,继续研究发现,宋玉赋“看视”概念场词语在形象描绘、情感表达、语言美感、行文结构上均产生显著的艺术效果,具体体现在以下几个方面。

(一)描写生动,人物形象“活化”

李炳海先生曾分析先秦诗歌对明眸美目的描写,指出先秦文学在描写人的眼睛时,常对于瞳子给予特殊的关注,铺陈渲染围绕瞳子展开:

《诗经》在描写人的明眸美目时,主要渲染它的黑白分明,清澈光亮,在对比中给人以美感,炯炯有神,聚焦点在黑色瞳子上……楚辞和《诗经》一样,在描写人的明眸美目时着意突出瞳子的乌黑闪亮、眼珠的黑白分明。同时,楚辞还重视对眉毛的描写,蛾眉直眉都相继出现,而且不止提到一次,并且总是和明眸美目紧密相联。

以上所述瞳子乌黑闪亮、眼珠黑白分明、眼睛明亮美丽是一种“形态”的呈现,是一种静态的美。而在宋玉赋中,通过生动、形象、准确的“看视”概念场词语的运用,则描写出女子的“神态”,呈现出一种动态的美感,从而给读者留下一种深刻的“活”的印象。

比如在《登徒子好色赋》中有一段这样的描写:

于是处子怳若有望而不来,忽若有来而不见。意密体疏,俯仰异观。含喜微笑,窃视流眄。

这是对一位女子在听到秦国章华大夫为她朗诵一首情诗之后的反应的描写。文中这位美丽的姑娘又“望”、又“窃视”、又“流眄”,一会儿“望”一下却不愿过去,一会儿又心含喜悦面带微笑,一会儿“偷偷看”,一会儿“斜着瞟”,美丽不失可爱,可爱不失娇羞,形象逼真,活灵活现。

这样通过对“看视”概念场词语进行灵活运用而使人物形象“活化”的例子在宋玉赋中还有很多,比如《招魂》中的“靡颜腻理,遗视矊些”和“嬉光眇视,目曾波些”,比如《神女赋》中的“目略微眄,精彩相授”和“望余帷而延视兮,若流波之将澜”等等。

这类动态的美,莱辛称之为“一纵即逝而却令人百看不厌的美……因为我们回忆一种动态,比起回忆一种单纯的形状或颜色,一般要容易得多,也生动得多”,所以这种美的效果要更强烈。宋玉赋中的女子不仅仅让我们记住那“眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如含贝”(《登徒子好色赋》)的倾国倾城的美,还因为“看视”概念场词语的运用让我们深深地记住那“娴雅地左顾右盼,秋波流转”的动态的美。

(二)同词重现,情感表现突出

《九辩》中只出现“见”这一个“看视”概念场词语,其总共出现5次,且所要“见”的主要是君王一人。《九辩》“是一篇自传性的长篇政治抒情诗,诗中揭露了奸佞误国的黑暗现实,反映了贫士失职的凄苦生活,抒发了自己怀才不遇、老大无成的愤慨之情。”透过其中重复出现的“见”这一“看视”概念场词语正可窥见宋玉复杂的内心世界。

起初宋玉“愿一见兮道余意”,起初宋玉想见君王,是因为“君之心兮与余异”,是因为“专思君兮不可化,君不知兮可奈何”,是因为君王与自己的心思不同,思念君王的心意不可改变却不被君王知道,因此想“见”上一面以诉说衷情。然而,“车既驾兮朅而归,不得见兮心伤悲”,宋玉终究没能“见”到君王,只能“倚结軨兮长太息,涕潺湲兮下霑轼”,独自叹息,涕泪横流。再次提到想“见”君王,从“闵奇思之不通兮,将去君而高翔。心闵怜之惨凄兮,愿一见而有明”中可知,宋玉是愿自己的奇思能上达,愿能得到楚王的了解和信任,“见”上一面以表衷肠。然而,纵使想“见”,却是“君之门以九重”,终究不能如愿。

“见”这一“看视”概念场词语连结着宋玉“欲见”之前和“见不到”之后的丰富的情感内容,包含着宋玉太多复杂的心绪,是他情感表现的一个逻辑点。宋玉想“见”君王却“见”不到,想“见”君王却不能“见”。其想“见”的背后蕴含着他对楚国黑暗现实的担忧,深藏着他不被君王信任理解的苦楚,他想和君王“见”上一面,不只是要诉说个人衷肠,还是为了施展报国之志。其“见”不到的背后又深含着一份浓浓的悲伤和感叹,他悲伤自己的志向不能得到施展,感叹奸佞误国,社会黑暗。虽然被多次强调,虽然是同词重现,却并没有显得单调枯燥,相反地,正是通过《九辩》中这一多次出现的“见”,我们读懂宋玉欲见君王急切、渴慕的心情和见不到君王的那份感伤。

(三)同义异形,避免语言单调

宋玉往往在一句中、一段中同时使用多个不同的“看视”概念场词语,错综有变化,丰富又多样。

比如前面所述,不论是句中连用,还是句间并用,或者是在一段中多次使用,其“看视”概念场词语都不是重复的,这其实属于修辞学上的“同义异形”现象。“同义异形,指的是语言形式不同但意义基本相同的现象……义,可以有多种理解,可以指词汇意义、语法意义,也可以指和客观事物的对应关系,还可以指说写者所要表达的思想感情……形,可以指书写形式、语音形式,也可以指词语和句子的结构。”比如“他人莫睹,王览其状”(《神女赋》)中的“睹”和“望”,都是从“结果”这一认知角度而言的,表“看见”和“观看”之义,又如在“余尝观于衡山之阳,见奇筱异幹、罕节间枝之丛生也”(《笛赋》)中,“观”与“见”也都表“看见”之义,这些都是同义词,都属于同义词语的连用,其字面虽有变化,含义却是重复的。

常言道,文似看山不喜平。康德也曾说:“单调(诸感觉完全一模一样)最终使感觉松弛(对周围环境注意力的疲惫),而官感则被削弱。变化使感官更新。”变化,是美学的一个基本原则。只有在语言中讲求变化,交替使用同义手段,才能彰显语言的审美趣味。宋玉在较短的文字里换用同义词,重复同一概念“看”,实现重意但不重词、语言活泼有生气的特点,从而避免语言的单调和乏味。

(四)承接下文,彰显行文结构

宋玉赋中的“看视”概念场词语在行文结构上发挥了重要作用,使得行文思路更明显,结构更清晰。这一点主要体现在《高唐赋》的巫山描写中。

《高唐赋》是宋玉卓越文学成就的典型体现,因为其“全方位、多角度地描写了神奇瑰丽的巫山、巫峡风光”,这一“多角度”的展现,“看视”概念场词语发挥了关键作用。下面进行详细分析。

宋玉《高唐赋》的巫山书写是从“登巉岩而下望”开始,即登上山巅,站在峭壁上俯瞰,看到的是“百谷俱集”的宏伟场面。然后便转换方位,到“中阪遥望”,原文如下:

中阪遥望,玄木冬荣。煌煌荧荧,夺人目精。烂兮若列星,曾不可殚形。榛林郁盛,葩华覆盖。双椅垂房,纠枝还会。徙靡澹淡,随波闇蔼。东西施翼,猗狔丰沛。绿叶紫裹,丹茎白蒂。

榛树林郁郁葱葱、繁花遍地开放、山桐子上硕果累累以及树枝在微风轻拂下摇曳又舒张,还有那绿色的叶子、紫色的花苞、红色的花茎、白色的花蒂,这一派繁荣生机的景象都是围绕“望”而展开,都是所“望”的内容。因此,“望”在此起到承接下文,领起景物描写的作用。

接着继续变换角度描写巫山:“仰视山巅,肃何千千,炫耀虹霓。俯视崝嵘,窐寥窈冥,不见其底,虚闻松声。”仰望山顶,只见深山肃穆一片浓绿,虹霓炫耀光辉夺目;俯视山谷,则是幽冥莫测,深不见底。一“仰视”一“俯视”下,仍旧承接着所“看”的内容。

从“登巉岩而下望”到“中阪遥望”,再到“仰视山巅”和“俯视崝嵘”,景物描写都承接其后,而一“下望”、一“遥望”、一“仰视”、一“俯视”,所看的角度,既有距离上的改变,又有方向上的变化,表明视点在不断进行着空间位置的移动,暗示所描绘的巫山是多角度的,是整体的,是流动的。

《高唐赋》中“看视”概念场词语从单个来看起到引领下文的作用,从整体来看则起到角度标记的作用,使得行文结构更明朗,巫山书写的角度更加清晰。

四 结语

从总结宋玉赋“看视”概念场词语的语义到进行宋玉赋“看视”概念场词语文学的、审美的、艺术的分析,可以发现宋玉赋“看视”概念场词语有着丰富的审美内涵,产生了显著的艺术效果。宋玉赋“看视”概念场词语的巧妙运用,使得人物形象得以“活化”、情感表现得到突出、语言错综而有变化、行文结构得到彰显,因而产生显著的艺术效果,实现了形式和内容相统一的艺术美的追求。毫无疑问,宋玉赋“看视”概念场词语的运用,为文学创作精心选择词语、精准运用词语提供了丰富而又生动的范例。