碳酸盐胶结物形成机制及其对渤海海域C12和Q17构造中生界碎屑岩储层的影响

2019-11-11徐长贵王清斌杜晓峰刘晓健

卢 欢,徐长贵,王清斌,杜晓峰,刘晓健

[中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300450]

碳酸盐胶结物在碎屑岩储层中具有分布广泛、形成期次多、成因多样等特征,因此对于碳酸盐胶结物富集区,其形成期次和成因机制的探讨是沉积学和石油地质学研究的一个重要内容。一般而言,碳酸盐胶结物按照形成期次,可以分为早期和晚期胶结物;按照产状,可以分为充填孔隙和交代颗粒胶结物;按照成因,可以分为原始沉积形成和后期成岩流体的水一岩作用机制形成两种。而不同时期、不同产状、不同成因形成的胶结物对储层物性和产能有着不同程度的影响。众所周知,碳酸盐胶结物对储层质量普遍具负面的影响,这也得到了本次工作研究区碳酸盐胶结物含量与孔隙度的基本呈负相关关系的证实。然而,对于中生界埋藏较浅的岐口17构造(Q17),1 000~2 000 m深度附近的地层而言,高的碳酸盐胶结物含量却对应着较高的孔隙度。另外,早期碳酸盐胶结物的沉淀对岩石骨架颗粒具有固结作用,能提高储层的抗压性能,属于典型的“保护型成岩作用”,而晚期碳酸盐胶结物占据储集空间,降低储层物性,属于典型“破坏型成岩作用”。因此,研究认为,对于碳酸盐胶结物和储层物性的关系不能一概而论,碳酸盐胶结物的沉淀对于储层孔隙的演化并非简单的破坏性成岩作用,不同埋藏条件、不同成因、不同时期沉淀的碳酸盐胶结物对储层的控制作用是有所差异的。因此,弄清碳酸盐胶结物的形成期次和成因,分析其对储层物性的影响对于恢复储层孔隙演化过程、预测有利储层分布显得尤为必要。

渤海湾盆地中生界碎屑岩层普遍发育碳酸盐岩胶结物。中生界碎屑岩储层储集性差异较大,主要有中孔中渗和低孔低渗储层两大类,分别以位于渤海湾盆地沙垒田凸起的东西两翼的Q17构造和C12构造为代表。由于中生界储层具厚度变化大、盆地分割性强、储层演化复杂、埋藏深度较大等特点,严重制约着该区的勘探。前人对于研究区中生界储层的研究,更多地集中在埋深、物源体系的影响,而对于碳酸盐胶结物,未进行过深入剖析。本次研究,采用传统的分析手段,如岩心观察、薄片鉴定、扫描电镜、热演化史分析等,为中生界储层提供了模式化的定性的分析;在此基础上,采用激光微区碳氧同位素分析,对研究区的碳酸盐富集段进行了精细的测定,对碳酸盐类型、赋存状态和形成期次进行了定量研究。其测试原理如下:取碳酸盐胶结物富集的样品,将其用高能激光探针加热分解,产生二氧化碳,送质谱仪测定碳氧同位素,即微区原位取样。该方法空间分辨率高、精确度高、所需样品量小,克服了传统磷酸法的不足。研究认为,埋藏条件、淋滤作用、构造条件、成岩环境等因素引起的碳酸盐胶结含量、赋存形态和形成期次差异是引起两个地区碎屑岩储层物性差异的重要原因。本次研究不仅丰富了碳酸盐胶结物成因及成岩系统方面的研究,建立了成岩演化模式,具有理论意义;也为渤海湾盆地中生界储层的研究提供一个可以借鉴的范本,以期促进渤海湾盆地中生界碳酸盐储层的勘探开发,具有实际意义。

1 区域地质概况

C12构造位于渤海湾盆地渤中凹陷西斜坡沙垒田凸起东部向渤中凹陷过渡的东北倾末端上,紧邻渤中生烃洼陷。Q17构造位于渤海湾盆地埕子口凸起北部的岐口凹陷内,西临沙南凹陷,油气资源丰富(图1)。

通过岩心观察、岩石薄片和粒度分析、测井曲线等资料,中生界岩性包括碎屑岩、火山碎屑岩、岩浆岩、煤层(图2)。碎屑岩主要以粉砂质泥岩、泥岩、泥质粉砂岩、中粒长石岩屑砂岩为主,此外局部有砂砾岩;纵向上与火山碎屑岩和岩浆岩互层分布。结合测井曲线特征,将中生界碎屑岩段沉积相划分为辫状河和湖泊相。其中,辫状河相包括河道和河漫亚相。河道亚相可以进一步分为河床滞留沉积(图2a)和心滩微相(图2b,c),河漫亚相可以进一步分为漫滩(图2d,e)、岸后沼泽微相(图2f);而该区的湖泊相主要为半深湖的湖泥。此外,研究区还存在由于火山喷发形成的火山爆发相(图2g,h),气候较为干旱。综上所述,C12和Q17构造存在一定相似性,都同属中下侏罗统地层,发育辫状河河流相-湖泊相沉积体系,都受到含煤地层、火山岩物源的影响,因此具备对比基础。

图1 研究区构造背景和区域位置Fig.1 Tectonic settings and location of the study area

图2 岐口凹陷中生界沉积微相相标志Fig.2 Facies markers of the sedimentary micro-facies in the Mesozoic of Qikou Depressiona. Q17-3井,埋深2 419.9 m,大小砾石混杂,河床滞留沉积相;b. Q17-3井,埋深2 220.04 m,冲刷面,心滩微相;c. Q17-3井,埋深2 218.7 m,平行层理,心滩微相;d. Q17-3井,埋深2 178.8 m,漫滩相;e. Q17-3井,埋深2 214.74 m,漫滩相;f. Q17-3井,埋深2 409 m,岸后沼泽相;g. Q17-3井,埋深2 190.86 m,凝灰岩,火山碎屑岩相;h. Q17-3井,埋深2 190.86 m,火山碎屑岩相

2 研究区中生界储层特征

2.1 储层物性特征

按照中海油储层物性划分标准,C12构造中生界储层孔隙度和渗透率较低,属于低孔低渗储层,孔隙度范围在1.5%~14.6%,平均孔隙度为5%,渗透率范围在(0.01~0.17)×10-3μm2,平均渗透率为0.03×10-3μm2(表1),而碳酸盐含量较高;Q17构造中生界储层孔隙度和渗透率整体较高,孔隙度范围在12.2%~24.1%,平均孔隙度为16.57%,渗透率范围在(1.70~54.92)×10-3μm2,平均渗透率为16.07×10-3μm2(表1),属中孔中渗和低孔低渗储层,而碳酸盐含量较低。Q17构造中生界储层明显好于C12构造。

2.2 储集空间特征

在岩心观察和薄片分析的基础上,将本区中生界碎屑岩储层储集空间归纳为孔隙和裂缝两种类型。其中,Q17构造主要为孔隙型储层,孔隙类型多为原始沉积时形成的原生粒间孔和长石、岩屑以及碳酸盐矿物等易溶组分发生溶解形成的次生溶蚀孔;C12构造主要为裂缝型储层,储层空间类型多为早期形成的裂缝和少量次生粒内溶蚀孔,原生孔几乎消失殆尽。

2.3 碳酸盐胶结物类型和赋存状态

Q17和C12两个构造的中生界储层都受到了碳酸盐胶结的改造,但又存在一定差异,主要体现在碳酸盐胶结物含量、胶结类型和赋存状态3个方面。

2.3.1 碳酸盐胶结物含量

C12构造碳酸盐胶结物含量高,范围在3.4%~43.9%,平均为15%;而Q17构造碳酸盐胶结物含量低,范围在1%~34%,平均为8%(表1)。

2.3.2 碳酸盐胶结类型和赋存状态

C12构造碳酸盐胶结非常强烈、类型多样,早期、晚期碳酸盐胶结物均十分发育,包括方解石、铁方解石、白云石,铁白云石(图3a—f);而Q17构造碳酸盐胶结物主要以早期碳酸盐为主,包括方解石、白云石、铁白云石(图3g—l)。C12构造碳酸盐胶结物在孔隙和裂缝中充填,或交代颗粒,其赋存方式主要有:早期粒状方解石(图3a)、铁方解石(图3b)、白云石(图3c)充填孔隙,晚期脉状白云石(图3e)、铁白云石(图3f)充填孔隙、早期构造裂缝(图3d),这些胶结物的大量发育对致密储层影响明显。Q17构造碳酸盐胶结物仅在细粒层段局部富集,呈大面积连晶胶结(图3h,i),物性较差;而在粗粒层段碳酸盐胶结物本身含量低(图3j),或发生早期碳酸盐胶结物溶蚀(图3k,l),因此物性相对较好,而在这些早期发生溶蚀的部位往往出现铁白云石胶结(图3l)。

3 碳酸盐胶结物成因及其对储层影响

3.1 埋藏条件差异

埋藏深度是本区储层质量的主要控制因素之一。研究表明,在消除了沉积微相、构造作用和可能的成岩作用对储层质量的影响后,砂岩样品的孔隙度和渗透率值是随着埋深增加而逐渐减小的,总体而言,埋深对储层储集性能的破坏是绝对的、永恒的、不可逆的。进一步地,埋藏程度的不同,对储层的影响也有所差异。

3.1.1 反复深埋藏

C12构造的中生界储层中I/S混层中蒙脱石含量较上覆地层明显降低,约为20%(图4a)以下,属有序混层和超点阵有序混层带,通过成岩期次划分,C12构造中生界储层属成岩阶段的中成岩A期或中成岩B期。Ro资料显示,进入中生界之后,其Ro值迅速增加,达到了1.2%左右(图4b),为高成熟,结合DTS地温恢复热史法得出的C12构造埋藏史(图4c),认为C12构造以反复深埋藏为主,热演化程度高。

3.1.2 浅埋藏

Q17构造中生界储层中I/S混层中蒙脱石含量为40%~60%(图4d),属无序混层带,成岩阶段划分为早成岩B期和中成岩A1期。Ro资料显示,进入中生界之后,Q17构造Ro值呈略微增加的趋势,在0.5%左右(图4e),属于未成熟。结合构造埋藏史(图4f),认为Q17构造以浅埋藏为主,热演化程度低。而正是两个构造中生界储层不同的埋藏条件,造成了两个地区为淋滤作用的差异。

表1 C12和Q17构造中生界储层物性分布Table 1 Physical property distribution of the Mesozoic reservoir in the C12 and Q17 structures

图3 C12和Q17构造中生界碳酸盐胶结类型和赋存状态Fig.3 Types and preservation status of the carbonate cements in the Mesozoic strata of the C12 and Q17 structuresa. C12-1井,埋深3 139 m,早期方解石,白云石充填孔隙;b. C12-1井,埋深3 186 m,晚期铁方解石充填孔隙;c. C12-1井,埋深3 103.5 m,晚期铁白云石充填孔隙;d. C12-1井,埋深3 110 m,裂缝发育;e. C12-1井,埋深3 100 m,早期白云石充填裂缝,晚期铁白云石充填孔隙;f. C12-1井,埋深3 265-3 270 m,晚期铁白云石充填裂缝;g. Q17-3井,埋深2 423 m,原生孔;h. Q17-2井,埋深2 317.4 m,早期方解石充填孔隙;i. Q17-1D井,埋深2 674 m,局部溶蚀发育;j. Q17-1D井,埋深2 672 m,局部方解石,连晶胶结;k. Q17-1D井,埋深2 850.7 m,早期方 解石充填孔隙;l. Q17-1D井,埋深2 690 m,孔隙发育(a—c. C12构造细粒砂岩储层碳酸盐胶结物演化;d—f. C12构造粗粒砂岩储层碳酸盐胶结物演化;g—i. Q17构造粗粒砂岩储层碳酸盐胶结物 演化;j—l. Q17构造粗粒砂岩储层碳酸盐胶结物演化。)

3.2 淋滤作用差异

渤海湾盆地中生代盆地经历了印支运动、燕山运动及喜马拉雅运动的多期次构造运动改造,地层遭受多期强烈剥蚀,发育多个区域不整合,属于典型的残余盆地[1-3]。两个构造都遭受了淋滤,但由于埋藏条件、砂岩原始条件的差异性,导致了两个构造淋滤作用影响范围和强度的差异性。C12构造的淋滤作用主要发生在中生界顶部不整合附近,早期的碳酸盐胶结物溶蚀程度低,Q17构造的淋滤作用对整个储层的影响都较为显著,早期的碳酸盐胶结物广泛溶蚀。

3.2.1 中生界顶部的淋滤

按照各个阶段的构造类型和成岩作用,C12构造中生界储层经历沉积期、埋藏期、构造抬升期、再埋藏期,在构造抬升期发生了大规模的风化淋滤(图5i)。壁心和阴极发光资料显示,C12构造不整合面附近对应高岭石的高含量带、同时对应高孔渗发育带(图5a);元素录井显示,不整合附近的风化淋滤易造成K+,Ba2+,Ca2+,Mg2+等易溶元素流失。这表明C12构造的风化淋滤作用多发生在不整合附近。

淋滤作用的产生与埋藏深度、温度、成岩环境有着密切关系。一般来说,温度和吉布斯能有一定的相关性,温度越高,越有利于钾长石的溶解;温度越低,越有利于斜长石的溶解[4]。C12构造,在深埋藏的高温下,钾长石不稳定,易发生水解,阴极发光资料显示研究区中生界储层钾长石含量明显减少,多为发蓝光、绿色光的斜长石(图5c),说明钾长石已被大量溶蚀。

图4 C12和Q17构造中生界成岩阶段划分依据Fig.4 The division of diagenetic stages in the Mesozoic strata of the C12 and Q17 structuresa. C12构造中生界伊/蒙混层中蒙皂石含量;b. C12构造中生界Ro含量散点图;c. Q17构造中生界伊/蒙混层中蒙皂石含量;d. Q17构造中生界Ro含量散点图;e. C12构造中生界埋藏史;f. Q17构造中生界埋藏史

一方面,钾长石的溶蚀提供了伊利石中钾的来源,伊利石大量发育。通过扫描电镜观察可以发现,伊利石多以搭桥状充填钾长石溶蚀形成的粒间孔隙(图5d),这说明钾长石溶解孔隙中充填的伊利石没有被压实,是后期形成的。另一方面,高岭石大量转化为伊利石。粘土矿物组合显示,高岭石仅在中生界顶部发育(图5e),随着深度增大,高岭石大规模地减少,而伊利石大量增多,说明大量高岭石转化为伊利石[5]。这些伊利石往往具有较大的比表面积和纤维状的晶体形态,它们会通过分割孔隙空间网络的方式导致砂岩渗透率的严重降低[6]。而正是这种伊利石的大规模发育,抑制了后期酸性、碱性流体、油气的迁移,因此碳酸盐胶结物不易被溶蚀。

3.2.2 整个中生界的淋滤

Q17构造中生界储层经历了沉积期、埋藏期,在浅埋藏条件下,低温和强大气水淋滤,使得不稳定的斜长石容易发生溶蚀,扫描电镜下可见到大量斜长石溶蚀产生的次生溶蚀孔隙(图5f)。中生界全井段砂岩储层中伊利石含量低,高岭石含量高(图5b,g),整个中生界储层都得到了较为充分的淋滤(图5j)。这是由于①该区成岩阶段砂岩成岩系统处于开放或半开放条件,这种与大气水有关的成岩条件有利于长石、碳酸盐胶结物的溶解;②煤系地层(图5b,h)酸性物质的加入,有利于早期排酸,因此相邻砂岩储层中长石等铝硅酸盐矿物和碳酸盐胶结物易于发生溶蚀[7]。③这些长石等铝硅酸盐溶解产生的水溶物的迁移速率较大,往往大于长石的溶解速率,长石溶解产生的钾离子会被迅速带走[8]。④本区发育分选磨圆好的厚层粗砂体,储层原始物性好,淋滤作用影响范围大、深度广。正是这种先天的沉积优势加上后期成岩条件的改造,造成了大规模的淋滤作用,为后期有机酸溶蚀长石和早期的碳酸盐胶结物提供了丰富的空间。

图5 C12和Q17构造中生界风化淋滤作用对比Fig.5 The diagram showing weathering and leaching stages of the Mesozoic strata of the C12 and Q17 structuresa. C12-1井中生界储层综合评价;b. Q17-1D井中生界储层综合评价;c. C12-1井,埋深3 175 m,细粒长石岩屑砂岩,石英发深蓝色光,斜长石发蓝色光为主,部分发绿色;d. C12-1井,埋深3 190 m,玻脱化作用形成丝片状伊利石充填孔隙,长石见溶蚀现象;e. C12-1井,埋深3 105 m,玻璃质蚀变为高岭石,发蓝色光,石英发深蓝色光;f. Q17-3井,埋深2 218.44 m,斜长石溶蚀产生粒内孔隙,并见钠长石加大现象;g. Q17-3井,埋深2 409 m,石英、高岭石共生;h. Q17-1D井,埋深2 848.25 m,煤层;i. C12构造中生界储层淋滤作用模式;j. Q17构 造井中生界储层淋滤作用模式

3.3 构造条件差异

通过地震蚂蚁体分析技术、古地貌恢复技术对研究区断裂活动性进行了分析,研究表明,两个构造条件存在较大差异。

3.3.1 早期断层活动

C12构造位于沙垒田凸起东北倾没端上,受郯庐断裂的影响,C12构造发育早期走滑断层,薄片下多见石英波状消光、X型共轭裂缝(图6a),而这种早期走滑运动为碱性流体运移提供了通道。

早成岩B期,储层流体的碱性增强,从而形成有利于方解石沉淀的条件(pH=8~9),成为方解石的主要沉淀期[9]。受压实和各种自生矿物的沉淀和胶结作用的影响,原生孔减少。在早成岩B期活动的断层,断层附近的裂缝系统构成良好的碱性流体运移的通道,靠近断层附近的储层容易形成早期碳酸盐胶结带(图6e)。因此,在镜下可观察到早期碳酸盐胶结物充填裂缝,同时裂缝周围的孔隙则胶结物也较多(图3c)。在中成岩A1期,酸性流体进入,充满早期碳酸盐胶结物的裂缝和储层较致密,形成了“堵车”现象,酸性流体无法通过,无法溶蚀,只能沿未“堵车”的微孔发生溶蚀(图6b,d);进入中成岩A2期,沿着裂缝形成晚期白云石铁白云石胶结(图6c,e)。

图6 C12和Q17构造断层发育对碳酸盐胶结的影响Fig.6 The effect of fault development on carbonate cementation in the C12 and Q17 structuresa. C12-1井,埋深3 110 m,共轭裂缝,半充填;b.裂缝被白云石、铁白云石胶结;c. Q17-3井,埋深2 423.03 m,晚期裂缝,未充填;d. Q17-3井,埋深2 409 m,沥青充注;e.裂缝被早期碳酸盐胶结物充填;f.裂缝被晚期碳酸盐强胶结物充填;g.孔隙、裂缝被早期碳酸盐胶结物充填;h.孔隙、裂缝被早期碳酸盐胶结物充填后发生溶蚀

3.3.2 断层持续活动

Q17构造处于岐南断阶带,东、西两侧NE向断层活动强烈,控制了歧口凹陷的形成,凹陷总体呈NE向展布;近EW向断层活动较弱,断层的持续活动为酸碱性流体的运移提供了通道。而在中成岩阶段的A期和B期,地层流体中会有大量有机酸和CO2,此时活动的断层及其附近的断裂系统是酸性流体运移的重要疏导通道,断层附近的储层会形成溶蚀带,而溶蚀带带出的碱性离子会在粒度较细的层段形成晚期碳酸盐胶结。Q17构造附近的断层及相关裂缝附近,粒间溶蚀孔隙很发育,说明酸性流体沿着裂缝运移,并发生了大规模的溶蚀作用(图7g)。

综上所述,本文总结出了断层活动对其附近储层物性控制作用的模式(图6)。当中生界储层处于早成岩B期的时候,断层已经开始活动,此时,地层流体为碱性,会沿断层及其在附近的储层沉淀大量的碳酸盐胶结物,降低储层的物性(图6i)。当上覆沙河街组烃源岩开始成熟,排出了大量的含有有机酸与CO2的地层水,形成了酸性流体,储层开始进入中成岩期,这个时期活动的断层是良好的酸性流体运移的通道,在断层及其附近的断裂系统内形成了良好的溶蚀作用带(图6j)。当埋深大于2 500 m,随着生烃高峰的到来,生成的大量油气沿着优势运移通道充注到溶蚀带,由于油气的充注(图6d),孔隙流体保持酸性,抑制了晚期碳酸盐的胶结。但随着地层进一步埋深,没有发生油气充注的地带,会形成晚期的碳酸盐沉淀(图6e)。

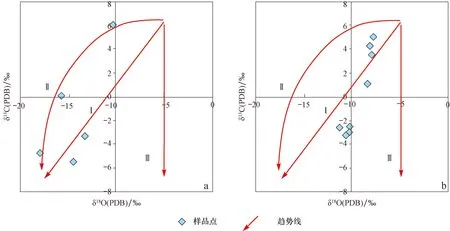

图7 C12和Q17构造中生界碳、氧同位素理论模型Fig.7 The theoretical model of carbon and oxygen isotopes of the Mesozoic strata in the C12 and Q17 structuresa. C12构造碳、氧同位素理论模型[15] ;b. Q17构造碳、氧同位素理论模型

3.4 成岩环境差异

采用地球化学分析手段,包括元素、激光微区碳氧同位素对研究区沉积、成岩环境进行了分析。

3.4.1 封闭的成岩环境

微量元素分析表明,C12地区碳酸盐胶结物的含量和反映古盐度的硼含量、反映氧化还原的钍铀比、反映古气候的锶铜比具有一致性。其中,B含量小于60,反映淡水环境;Th/U大于2,反映氧化环境;Sr/Cu大于10,反映干旱环境。据推断,正是由于本区反复深埋藏的成岩环境,早期活动断层的构造条件,辫状河沉积条件下火山岩发育,气候干旱、蒸发强烈,碳酸盐就会局部富集。

通过激光微区碳、氧同位素取样,对研究区的碳酸盐富集段进行精细的测定,并对碳酸盐类型、赋存状态和形成期次进行研究[10-14]。从测定的结果可以看到,碳、氧同位素同向增大,呈正相关,反映了封闭的成岩环境;这种正相关在埋藏成岩过程中碳、氧同位素组成重新分配的理论模型中,主要是呈趋势Ⅰ,Ⅱ型,即δ13C 负向增大,而δ18O 也负向增大(图7a)。反映在一定的成岩阶段受到阻碍,或者由于埋藏深度较深时有机质热分解的碳的影响而呈这种反“J”型发展[16]。通过:

T(℃)=16.9-4.2(δ18O-δw)+0.13(δ18O-δw)2,

δw=-7‰

(1)

Z=2.048(δ13C+50)+0.498(δ18O+50)

(2)

可计算出反映温度的T(℃)和反映盐度的Z值(无量纲)[17]。结果表明,C12构造碳酸盐胶结物形成的温度较高,为56.51~111.02 ℃,反映埋藏成岩环境;盐度也较高,为108.86~134.6,反映了咸水的环境。通过将温度、盐度、反映的成岩环境和碳酸盐类型及赋存状态进一步的分类和对比,可以发现交代颗粒的泥晶白云石形成于温度低的成岩早期,充填孔隙和残余孔隙的方解石、铁白云石形成于温度居中的中成岩A期,而充填脱玻化微孔的微晶白云石晶体形态较大,形成于温度高的中成岩B期(图8)。因此,研究认为C12构造的碳酸盐胶结,特别是晚期白云石铁白云石,会充填早期形成的孔隙和裂缝,使得储层物性大幅度地降低。

3.4.2 开放的成岩环境

通过激光微区碳氧同位素分析,可以发现Q17构造碳氧同位素相关性并不十分明显,在碳氧同位素组成重新分配的理论模型中,主要是呈趋势Ⅰ、Ⅲ型,即随着δ13C负向增大,δ18O没有明显变化(图7b),反映了浅埋藏成岩条件;此外,计算得到,Q17构造碳酸盐胶结物形成的温度较高,为45~80 ℃;盐度较低,Z值为76~125,反映浅埋藏条件下受大气淡水普遍淋滤的开放成岩环境。同样,将Q17构造的碳酸盐胶结物的赋存状态及其形成的温度进行了对比,可以发现,连晶胶结方解石形成于早成岩B、充填孔隙的微晶白云石、充填粒内溶蚀孔的方解石形成于中成岩A期(图8)。此外,在Q17构造,也可以看到铁白云石胶结物,但它们出现的地方孔隙却比较发育,这与C12构造是截然不同的。同时,可以观察到,这些铁白云石出现在原始沉积条件好、结构成熟度高的厚层粗砂岩段,在这些层段还可以观察到早期的方解石胶结以及石英的次生加大;而反之,在一些完全被方解石致密胶结的薄层的细砂岩段物性较差。本文认为这是由于铁白云石的形成与地层水流体活动、油气侵位有关。

图8 C12构造和Q17构造中生界激光微区碳、氧同位素测试样品碳酸盐胶结物特征和赋存状态(打点位置如橙色箭头所示)Fig.8 Carbonate cement features and preservation status of the samples for laser micro-sampling analysis and carbon and oxygen isotopes measurements in the Mesozoic strata of the C12 and Q17 structures (the orange arrows indicate the sampling locations)a. C12-1井,埋深3 100 m,方解石嵌晶状充填孔隙;b. C12-1井,埋深3 115 m,泥晶白云石交代颗粒;c. C12-1井,埋深3 129 m,细晶铁白云石粒状充填脱玻化微孔;d. C12-1井,埋深3 146 m,方解石嵌晶状充填孔隙;e. C12-1井,埋深3 207 m,微晶白云石充填脱玻化微孔;f. Q17-1井,埋深2 180 m,泥晶白云石交代颗粒;g. Q17-1井,埋深2 183 m,方解石充填粒间孔隙;h. Q17-1井,埋深2 187 m,方解石连晶胶结;i. Q17-1井, 埋深2 215 m,微晶白云石充填孔隙;j. Q17-1井,埋深2 218 m,方解石充填粒内溶蚀孔

3.5 差异成岩作用原理

两个地区碳酸盐胶结物含量、类型和赋存状态的差异可以用差异成岩作用原理的观点进行分析。宏观上(图9),通常而言,原始地层是水平的,而本区大多为倾斜地层,并且很多都是断层作为输导通道的。因此中成岩A2期和中成岩B期的流体,无论是酸碱性流体还是烃类就会沿着地层、断层从深部向浅部迁移,使得原本处于较早成岩阶段的地方形成了中成岩B期的胶结物,因此这就是Q17地区出现这种早期方解石、少量晚期的零星白云石和铁白云石胶结物共生并且孔隙度较高的原因。从微观角度看,其具体的成岩过程如下:首先砂岩储层在埋藏成岩作用下,颗粒接触变得紧密;在成岩早期,在酸性流体作用下会产生石英次生加大。随着埋藏深度的增加,储层流体环境变为碱性,分选磨圆好的厚层粗砂段和这种粒度较细的薄层砂岩段都会产生连晶方解石胶结;随后,流体环境再次变为酸性,此时致密胶结段由于原始渗透率低,后期很难再溶蚀产生孔隙,而在两侧粗粒砂岩中的连晶胶结中则会发生溶蚀,并会为油气侵位提供充足的储集空间;油气侵位会带来大量的富铁离子,这就是在Q17油气富集段出现铁白云石的原因。

4 结论

1) 研究区中生界碳酸盐胶结物含量普遍较高,其中Q17早期碳酸盐胶结后期溶蚀强,储层发育;而C12早期碳酸盐胶结未发生溶蚀,晚期碳酸盐进一步胶结充填裂缝,使得储层物性降低。

2) 两个地区储层物性的差异主要由于碳酸盐胶结物的差异导致,而碳酸盐胶结物主要受到埋藏条件、淋滤作用,构造条件和成岩环境差异4个因素的影响。第一,埋藏条件对储层差异性起到决定性影响,反复深埋藏是C12构造中生界碎屑岩储层热演化程度高、晚期碳酸盐发育,储层致密化的主要原因;浅埋藏条件是Q17构造热演化程度低、早期碳酸盐溶蚀、储层发育的主要原因。第二,不同埋藏条件下淋滤作用的差异对储层起到了进一步的影响,C12构造的淋滤作用主要发生在中生界顶部不整合附近,早期的碳酸盐胶结物溶蚀程度低;Q17构造的淋滤作用对整个储层的影响都较为显著,早期的碳酸盐胶结物广泛溶蚀。第三,构造条件对储层的影响表现在C12构造受早期走滑运动影响,为碱性流体运移提供了通道,会形成沉淀大量的碳酸盐胶结物,降低储层的物性。Q17构造受断层的持续活动影响,为酸碱性流体的运移提供了通道,在断层及其附近的断裂系统内形成了良好的溶蚀作用带。第四,C12构造为封闭的成岩环境,气候干旱、蒸发强烈,碳酸盐局部富集;Q17构造为开放的成岩环境,加上原始沉积条件较好,酸碱性流体交换较强,淋滤作用广泛,储层发育。

图9 差异成岩作用原理示意图Fig.9 The schematic diagram showing the differential diagenetic mechanism

3) 本次研究对今后寻找规模性的中生界储层具有一定的启示。对于中生界碎屑岩储层,需要寻找原始物性好的中粗砂岩段,或者有断层、地层作为沟通流体运移通道的砂体;而对于一些原始物性不好的致密储层段需要通过酸化压裂等技术手段改善储层物性。

致谢:感谢中海石油(中国)有限公司天津分公司允许该文的发表。感谢审稿专家提出的宝贵建议。