收入不平等与税收政策偏好

——基于利益相关者的视角

2019-11-08李子联

李子联

一、引言

收入不平等本质上是由具有特定利益倾向或不平等的分配政策所带来的一种收入差距,既可以被抽象地概括为是一种分配状态,又可以被具体地理解为是一种分配制度。它不仅对人力资本积累、需求结构平衡进而长期经济增长带来了抑制作用,还对包括人际关系协调、司法执法公正和治安环境优化等社会稳定因素产生了负面影响,因此,通过制定一种可行的公共政策来降低收入不平等是我们所能“理所当然”地总结出来的“普遍性”结论。从经济学研究的角度,这一“普遍性”结论也就可以概括为:收入不平等将增加社会对再分配政策的需求,也就是说,旨在促进公平公正的再分配政策将随着收入不平等的恶化而增加。但是,由于社会个体存在异质性,这一类似共识的结论却引起了我们的质疑。我们关注的逻辑在于:如果社会个体按照收入水平高低而划分为不同的既得利益者,那么收入不平等将增加谁对再分配政策的需求?进一步地,如果不同利益获得者对再分配政策在需求上存有差异,那么再分配政策又是否能够获得有效支持?更进一步地,与个体相对的政府在再分配政策上将持以什么态度?对这些问题进行回答,我们不是也无法用普适的伦理准则去进行评判,而是基于新政治经济学中的利益相关者划分法来客观地观测在分配过程中不同经济主体的利益得失,并以此作为其对再分配政策支持与否的参照依据。与已有文献相比,我们的贡献在于对社会个体进行了更有效的划分,并通过更为简单的逻辑演绎比较了收入分配前后各自的利益得失,更重要的是考察了政府在其中所获得的利益。

对于收入不平等与再分配政策需求的关系,早期文献Romer(1975)[1]、Roberts(1977)[2]、Meltzer和Richard(1981)[3]等均对收入不平等与税收政策的关系做了经典的理论分析,且都得出收入不平等将带来税率的提高,因此,收入不平等与税收政策的需求之间具有正向的变化关系。以Meltzer和Richard(1981)[3]的研究为例,他们在一般均衡分析框架下,用多数选举制下收入再分配所获得的份额来度量政府规模,发现平均收入与中间收入比值的上升将会扩大政府的规模,也就是说,收入不平等越严重,政府通过再分配政策所获得的份额也就越大,因此这一项政策也就得以有效实施。在这一分析过程中,Meltzer和Richard(1981)[3]由于对个体的生产能力进行了区分,因此这一研究同时发现个体的生产率或收入越高,其所偏好的税率就越低。在生产率达到且超过最优值后,税率与个体的生产率呈负相关关系,即个体的生产率越高,其所偏好的税率就越低,反之则反。

应当说,在Meltzer和Richard(1981)[3]的研究中,考虑个体的工作能力并不是为了对个体差异进行有效的区分,同时个体差异对税收政策的态度也不是其研究所关注的重点。在此基础上,Moene和Wallerstein(2001)[4]进行了完全不一样的研究,他们将社会人群划分为无收入者、低收入者和高收入者三个群体,其中低收入者构成了社会人口的大多数,因此其政策偏好决定了再分配政策的制定与否,进一步地,他们将再分配政策定位为社会保障而非税收政策。由于这一人群的区分和政策定位,使得政府所实施的社会保障政策是否能够得到有效支持就取决于这一政策是否能够有效地覆盖各群体,特别是低收入群体所面临的风险,研究发现随着收入不平等的恶化,那些由于失业、事故和伤病而失去收入的人群同时也是中低收入群体分化出来的人群,因为收入的减少而相应地减少了保障的需求,但其所面临的风险却未发生改变,所以一项增加保障支出的公共政策并不会得到这些风险裸露人群的支持,也就是说,收入不平等与这一再分配政策存在负相关关系。这一研究之所以得出与Meltzer和Richard(1981)[3]完全不一样的结论,主要是因为两者对再分配政策的理解角度存在差异。在Meltzer和Richard(1981)[3]的研究中,再分配政策是一项富人向穷人进行财富转移的税收政策,在中间收入与平均收入比值不断下降的收入不平等情形中,这一政策能够有效地增加中间收入者的福利水平,因此这一政策能够得到占人口绝大多数人群的支持;而在Moene和Wallerstein(2001)[4]的研究中,再分配政策则是一项增加保障支出的公共政策,在收入不平等导致中间收入阶层收入下降的情况下,其对保障需求的相应下降将使其对这一政策并不“感兴趣”,因而也就难以得到大多数人的支持。

Meltzer和Richard(1981)[3]、Moene和Wallerstein(2001)[4]的研究分别代表了收入不平等与再分配政策需求之间具有或正或负相关关系的两种主要观点,这为后来的诸多实证分析提供了广阔的研究空间。如对于收入不平等将增加再分配政策需求的观点,众多学者分别运用跨国和个体数据进行了有效验证,且发现两者之间具有稳健的正相关关系(Linos和West,2003[5];尹恒等,2005[6];Blekesaune,2007[7];Breznau,2010[8];Jaeger,2013[9];Schmidt-Catran,2014[10];李子联等,2017[11])。但是,另有学者则基于现实所能观测到的经验现象发现收入不平等的恶化并未带来其边际税收的增加,因此,收入不平等与再分配政策需求之间在经验上具有负相关关系(Bowles和Gintis,2000[12];Moene和Wallerstein,2003[13];Iversen和Soskice,2006[14];Kelly和Enns,2010[15]等)。此外,Lübker(2007)[16]虽然发现两者之间具有正相关关系,但这一关系却并不显著;而Kenworthy和McCall(2008)[17]运用8个国家的截面时间序列数据进行实证分析后,却发现两者之间不具有任何的数量关系。就上述实证研究而言,变量选择和模型设置的不同极有可能导致了各自研究结论的差异(Dallinger,2010[18];Dion和Birchfield,2010[19])。

尽管理论分析以及实证研究得出了不同的结论,且各种观点对再分配政策存在理解上的不同,但其假设基本都是社会采取多数选举或者多数表决制,这就使得占人口大多数的中间收入阶层对政策的偏好直接决定了再分配政策的制定与否。在现实中,政策的制定和实施与否可能与具有不同施政理念的执政党联系较为紧密,因为这一现象广泛而普遍地存在于我们所能观察到的社会现实中。基于这一发现,Lee(2014)[20]考察了左右两派政党对收入不平等情形下再分配政策制定的影响,发现左派相对于右派更愿意执行高税率政策,这一结论是基于左派比右派工资收入更低的假设而得出的。因此,其结论也可以理解为:个体的工资收入越高,收入不平等情形下其对税率提高再分配政策的支持也就越弱。实际上,生产率直接决定了个体的工资收入水平,因此生产率与税率的关系也可反映收入水平与税率的关系,这就是说,Lee(2014)[20]与Meltzer和Richard(1981)[3]的结论具有相似性。

综合来看,由于所关注主题的侧重点不同,Meltzer和Richard(1981)[3]的研究虽然考虑了个体存在生产率上的差异,但却并未循此差异而对不同个体的政策偏好进行更为深入和详尽的分析;Moene和Wallerstein(2001)[4]、Lee(2014)[20]虽然考虑了经济主体差异对收入不平等情形下再分配政策制定的影响,但却都只是限定在经济主体中的个体这一范围,对于个体之外的政府的偏好则均未涉及,而后者在很多国家经济决策中所发挥的作用明显不可低估和忽视。更应关注的是,由于经济主体对分配政策的偏好几乎完全依据于其从中所能获得利益的多少,因此,对收入分配中各经济主体利益得失进行有效的分析明显有助于我们理解再分配政策的制定,而这可能是我们区别于现有研究的最大不同。

二、收入分配前后不同经济主体的利益得失

借鉴Meltzer和Richard(1981)[3]、Lee(2014)[20]的观点,本文将再分配政策理解为税收政策,或更为严谨地说,是个人所得税政策(1)在中国的现实中,相对于个人所得税而言,企业所得税及与其相关的增值税(营业税)是政府税收的主要构成部分,但从本质上来说,个人所得税的征缴才应当是直接和间接地影响政府税收规模的重要而根本的因素。这是因为单位组织所缴纳的税收也必定来自于“民”所参与的经济活动。以企业所得税为例,雇员生产率的高低决定了企业经营利润的大小,进而决定了政府税收的多寡;而雇员生产率的高低,除了表面上与其技术水平有关外,本质上则由对其带来激励的分配制度所决定。一项更为公平且有效的分配制度毫无疑问会为雇员带来正向的激励,这对促进其生产效率的提高不无裨益;反之,不平等的收入分配则将损害其生产积极性,不利于企业生产效率的提高。因此,作为一项分配制度的直接呈现,个人所得税政策的公平与否毫无疑问会直接或间接地影响着企业所得税的多寡(李子联等,2017[11])。。同时将经济主体分为政府和个体两种类型,其中个体在收入分配后会按照收入进行相应的分层。因为这一划分,我们可以有效地观测收入分配前后各经济主体的利益得失,并以此为基础分析各经济主体对税率提高的再分配政策的偏好程度。显然,如果经济主体在税率提高时获得了效用的提高,那么其对这一政策肯定持赞同或支持意见,反之则反。由于不同利益获得者必将对再分配政策持分歧意见,因此,这一政策是否能够有效通过则完全取决于各经济主体之间的利益权衡或博弈。与已有研究仅仅采用多数表决制不同的是,我们客观地陈列了除此之外的其他表决制度的政策选择,以此提供一个一般性的分析框架。

假设一个社会中存在三个经济个体,分别为a、b和c,每个个体能够依据其要素投入获得对等的收入,且理想状态下每个个体的要素投入相同,因此相对应地,各自所能获得的收入也相同,则在这一状态下,社会初始的收入分配既是平均的,又是平等的,同时对个体和社会而言也是公平和公正的(2)平均、平等、公平和公正具有语义上的不同,平均是一种等分状态,平等、公平和公正则未必是等分;平等是一种客观原则,公平则包括主观感受的成分,平等未必是公平和公正的;公平是相对个人而言,公正则用于描述社会状态。。假设此时各个个体的收入分别为ya、yb和yc,则有ya=yb=yc;同时假设这一社会实行免征额的个人所得税制度,且免征额和税率分别为yi(i=a,b,c,下同)和t(0≤t≤1),则在这一初始状态下,个体a、b和c的收入由于均处于免征范围,因此此时的财政总税收为0,社会处于一种完全等分且无政府自治的乌托邦状态。但是,这种状态往往会因偶然性事件,比如突发性制度的冲击而发生改变,并使得原来的分配状况变得更为不平等。为做比较,我们主要考虑常见的右偏态分配情形,并将其与正态分配的基本情形进行简单比较,而左偏态分配由于较为少见暂不考虑。

正态分配的情形可以描述为:考虑一种新的分配状态,即存在一种突发性的收入不平等分配制度安排,使得“本”应分配于个体a的收入m(m≥0)却分配给了个体c,也就是说,社会存在一种对部分个体而言不平等的收入分配,使得部分经济个体并未得到与其要素投入相对等的收入。在这一过程中,被分配额m能够反映这一不平等程度,即不平等程度随着m的增大而不断恶化,反之则反。由于这一分配,社会个体按照收入水平高低进行了分层,且社会平均收入与中间收入均出现了一致,即都为yb,因此,社会的收入分配符合正态分布的特征,且处于yb收入水平的居民将占社会总人口的绝大多数。

对于这一收入变化,在暂不考虑个体c收入提高而适用于更高累进税率的情况下,政府税收收入和公共服务支出由于个体c收入的提高而得以有效增加。假设税率t不变,则社会总税收T′增加为:

U′a=ya-m+2xaβtm

U′b=yb-m+2xbβtm

U′c=yc+2m(1-t)+2xcβtm

进一步地,对效用函数进行一阶求导后,收入不平等程度对个体效用的影响为:

上述一阶求导结果表明,除非政府将从高收入者c中所征收的财政税收全部且等分地用于对个体a和b进行转移支付,即xa=xb=0.5,β=t=1,否则,收入不平等的加重将对其经济效用带来抑制作用。但在经济现实中,政府所获得的税收收入不可能全部用于对低收入者进行转移支付,也就是说,企图被定位为“大公无私正义化身”的政府所实施的“劫富济贫”式的再次分配在现实中不可能完全地存在,而收入不平等加重对低收入者的经济效用则将带来不可避免的抑制作用。也就是说,个体a和b虽然获得了部分公共服务支出,比如财政转移收入,但由于其在这一分配制度中失去了更大比例的收入,因此收入不平等降低了其经济效用,且后者随着前者的加重而不断下降。与此相反,高收入者则在这一分配过程中获得了额外的净收入,因此其经济效用得到了有效提升。由于这一差异,不同的经济个体对税率的提高也具有不同的反应,对税率t的求导式为:

从上式来看,在收入不平等状态中,税率的提高能够有效地提高低收入者a和b的经济效用,且这一效用随着税率的提高而相应提升,因此,一项旨在缓解收入不平等程度的税收政策将能够得到低收入者a和b的有力支持。相反,税率的提高则降低了高收入者c从中所获得的经济效用,且其效用将随着税率的提高而不断降低,因此,提高税率的税收政策将不会得到高收入者的支持。如果社会采取多数表决制,那么代表广大居民利益的低收入者则能够有效地使提高税率的税收政策得以通过,因而也就能够有效地降低社会的不平等程度;反之,如果社会采取精英治理的政治制度,则利益既得者往往会成为左右管理决策的精英或是利益集团,相应地,提高税率的税收政策则难以获得有效通过,收入不平等程度也就将进一步恶化。在后者社会中,收入分配制度改革的最大阻力在于既得利益者的干扰,而以“壮士断腕之志”突破这些阻扰,则是将深化改革进行到底的关键。

应当要分清的是,在右偏态分配中,我们一开始就假设经济个体a、b和c的收入水平处于免征额范围,使得在这一分配政策的冲击下显著地提高了个体c的收入水平,因而也就能够获知政府的财政税收将得以增加。考虑一种与此不一样的情形,即个体a、b和c在一开始即须向政府纳税,在分配政策冲击后,收入下降的个体a和b免于纳税,而个体c则由于收入提高而适用于更高的税率,那么,政府的总税收是否因此而增加呢?不妨假设初始状态的免征额为yi-m而非yi(i=a,b,c),且采用税率随收入提高而提高的累进税率制度。在收入y满足yi-m T=∑[yi-(yi-m)]t=3mt T′=(yc+2m-yc)(t+Δt)+[yc-(yc-m)]t =3mt+2m·Δt 明显地,相较于初始状态,右偏态分配的财政税收也得到了有效增加,且增加的额度为2m·Δt。可见,收入不平等虽然降低了大多数居民的收入水平,从而使其纳税额减少;但同时却也增加了高收入者的收入水平,从而使其从低收入者的财富中所获取的收入份额适用于更高的累进税率,这无疑增加了整个社会的总税收。因此,收入不平等的形成及其恶化将显著促进税收的增长。不能忽视的是,如果社会采用固定税率制,即Δt=0,那么,这一分配政策将不会带来政府总税收的增加。应当指出的是,上述所描述的分配状态是在所有个体总收入不变的假设下形成的,这一静态分析能够直接地观测到不同个体在分配前后的利益得失。但在经济现实中,不同个体之间的收入分配状况往往会因其收入增长而被掩盖,也就是说,个体能够直观地感受到其绝对收入的提高,而对于其在收入分配“蛋糕”中获得了多少相对份额则往往难以直接知晓。就后者而言,一种简单的评判思路是,如果一个个体所获得的收入增长幅度长期低于另一个个体的同一指标,那么个体之间的收入差距将不断扩大,而对应的收入不平等也将不断恶化。 从中国城乡居民的收入数据来看,中国的城乡收入分配处于右偏态的状态中,表现为城乡居民的中间收入与平均收入的比值均低于1的正态水平,表明占人口相对多数的中间收入阶层的收入水平均低于社会的平均值,社会财富相对集中地分布在较高收入群体之中,这一现象在2005年后农村居民的收入分配状况中尤为明显。基于这一现实判断,我们借鉴上述理论分析,通过计算和观测收入不平等影响个体收入的弹性系数α来进一步探讨收入不平等变化对不同收入群体收入状况的影响。对于收入不平等的变化状况,本文运用不同收入组之间的泰尔指数来进行测度。之所以采用泰尔指数而非常见的基尼系数,是因为相对于基尼系数,泰尔指数能够更为敏感地观测到高收入和低收入的变化情况,而基尼系数则仅对中间收入变化反应灵敏,因此泰尔指数能够更好地观测不同群体之间的收入差距,是一个较为适用的分析变量(王少平和欧阳志刚,2008[21])。若以yi和y分别表示不同收入群体的收入和总收入,以pi和p分别表示不同收入群体的人口和总人口,则泰尔指数TI可以表示为: 尽管泰尔指数依据居民收入来进行测算,但它从根本上反映了收入形成背后的分配制度,因此,以泰尔指数来表征上文理论分析中的突发性的不平等分配制度,与许多文献的处理方式一样均具有合理性。进一步地,以泰尔指数度量的收入不平等影响个体收入的弹性系数α可以表示为: 运用城镇居民五级分组数据首先对城镇居民收入与不平等的变化弹性进行计算并比较后发现:从纵向来看,不管收入分配的状况是改善还是恶化,城镇各收入组居民的收入均呈逐年扩大的趋势,表现为各群体的收入规模在泰尔指数下降即收入分配状况改善时依然在不断扩大,见表1。对于这一统计结果,我们认为其与上述理论分析并不矛盾。这是因为我们在理论分析中出于研究方便仅仅考虑了总收入不变的静态情况,而在中国的经济现实中所有居民的收入均呈不断增长的态势,这就使得在收入分配状况恶化时,即便是低收入者,其收入水平也依然在提高,只是其提高幅度因收入水平的不同而存有差别。从这一角度来说,我们无法从纵向上来判别收入不平等对某个群体或个体收入水平的影响。但从横向比较来看,两者之间的变化关系则与我们的理论分析相吻合。也就是说,收入不平等的恶化从总体上带来了高收入者的收入水平更大幅度的提高,而低收入者收入水平的提高幅度则相对较小。 表1城镇居民不同群体的收入与不平等的变化弹性 在表1城镇居民不同群体的收入与不平等的变化弹性中,由于2011年相比于2000年的泰尔指数变化较小,因此2011年的弹性系数出现了异常值。为能有效地消除序列的异常波动效应,我们在文中暂不考虑异常年份的弹性数据。结果显示:在2001—2017年间,高收入户、中等偏上收入户、中等收入户、中等偏下收入户和低收入户每年的弹性系数按照不同群体收入由高到低的顺序出现了依次递减的规律,表明在收入不平等改善时,高收入户相对于低收入户的增收幅度较小,而在收入不平等恶化时,高收入户则获得了更大幅度的增收。 与城镇居民的收入状况相一致的是,收入不平等对农村居民不同群体收入的影响也与我们的理论相吻合。也就是说,收入不平等的恶化促进了高收入群体收入水平更大幅度的提高,而低收入群体收入提高的幅度则相对较小。表2的弹性系数计算结果显示:在2001—2017年间,农村高收入户的弹性系数最高,其次为中等偏上收入户、中等收入户、中等偏下收入户和低收入户,因此这些群体的增收幅度依据收入水平的高低而依次呈现出了由大到小的排列特征。也就是说,在经济个体的收入水平随着经济增长而相应提高时,收入不平等使得更高收入者获得了更大幅度的增收,而使更低收入者的增收幅度相对更小。 表2农村居民不同群体的收入与不平等的变化弹性 综合来看,如果将城乡居民按照不同的收入水平划分为不同的利益相关者,则收入不平等由于为高收入者带来了更大幅度的收入增长,或者更形象地说,高收入者从“做大的蛋糕”中获得了更大的份额,因此,高收入者无疑是收入不平等的既得利益者,而中低收入者则成了收入不平等感受最为敏感的群体,这一结果促成并加剧了这些群体之间的矛盾。这就是说,一项旨在缓解收入不平等的税收政策,比如提高税率或是增加征税对象的政策必将会在受到高收入者指责和反对的同时,却得到大部分中低收入者的支持。那么,收入不平等情形下,中国的税率是如何变化的呢? 由于税率在不同收入群体中存在着差异,因此从宏观上表征中国个人所得税税率的高低可以用个人所得税总额与总收入的比值来衡量。尽管宏观税率并不如微观数据那样能够精确地反映收入不平等所带来的差异性影响,但却可以更好地“捕捉”到群体效应,这显然是将微观家户孤立为一个个互不影响的个体所难以实现的。就总收入的选择而言,如果选取的是全国城乡居民的总收入,则个人所得税总额与其比值所形成的税率Ⅰ仅仅反映了个人所得税在总收入中的比重,对于衡量税率的高低则意义不大。鉴于此,将总收入缩小为应纳税群体的收入总额,并将个人所得税总额与其比较后所形成的税率Ⅱ则能够较有针对性地反映税收对纳税群体的影响程度。在此基础上,将应纳税群体的收入总额扣除免征额并将税收总额与其比较后,则得到了改进过后的税率Ⅲ。对于税率Ⅲ中的免征额,在中国个人所得税所列的12个应税税目中,每一个税目的免征额都有所不同,比如工资薪金采用的是定额扣除,劳务报酬则采用定额扣除加定率扣除,个体工商户生产经营所得则是据实扣除,而利息、股息、红利所得和偶然所得则不作扣除。严格说来,在应纳税群体的收入总额中扣除免征额以计算本文中的税率Ⅲ,应该将上述不同税目中的不同免征额都作充分且必要的扣除。但在本文的分析中,由于我们所计算的是宏观税率,无法对居民总收入的所得来源进行一一区分和甄别,因此也就无法对不同的所得扣除不同的免征额。但是,考虑到在文中我们只是估算能够反映税率变化趋势的税率Ⅲ,且发现工资薪金是个人所得税的主要来源(4)白景明和何平(2014)[22]测算发现:在个人所得税中,工资、薪金所得单项金额占比就超过50%。2000—2012年工资、薪金所得占个人所得税的比重呈现逐步上升的态势,2000年该比重为42.87%,2012年这一比重上升为61.67%。比较而言,个体工商户生产、经营所得课税占个人所得税总收入的比重则呈现逐步下降的态势,2000年该比重是20.12%,2012年该比重则下降到了10.25%;同样地,利息、股息、红利所得课税占个人所得税总收入的比重也显著下滑,由2000年的28.7%下滑到了2012年的12.99%。,因此,我们以工资薪金的免征额为标准来粗略地估算应税所得,这并不会影响我们的分析判断。这是因为从宏观上来讲,其他收入所得的免征额在不同年份的时间趋势是近似一致的,它对所估算税率的趋势所带来的结构性影响极小,甚至可以忽略不计。 中国在2000—2017年的时间段内经历了几次免征额的提升,其中2006年1月免征额由原来的800元提升为1 600元,2008年3月提升到了2 000元,2011年9月则提升到了3 500元。由于在2008年和2011年均实行了两个等级的免征额,因此在计算这两个年份的免征额时,我们可以按新旧不同免征额所实施的月份为权重进行加权,加权公式为: 加权年免征额=月免征额旧×对应月数 +月免征额新×对应月数 经加权计算后得出,2008年和2011年加权过后的免征额分别为23 200元/年和30 000元/年。根据年免征额标准,运用城镇和农村收入分组数据可以确定应纳税的收入群体,并根据其所占人口的比重进一步计算出应纳税群体的收入总额及扣除免征额后的收入总额。明显地,与税率Ⅱ相比,税率Ⅲ更具有针对性。由于达到纳税标准的群体仅为城镇相应收入户,因此在计算收入不平等对税率和税收的影响时仅以城镇泰尔指数来分析,见表3。 表3税率和税收与收入不平等的变化关系 注:税率Ⅰ的计算公式为:个人所得税总额/全国城乡居民总收入;税率Ⅱ的计算公式为:个人所得税总额/应纳税群体的总收入;税率Ⅲ的计算公式为:个人所得税总额/扣除免征额后的应税收入。 从2000—2017年中国个人所得税税率的变化趋势来看,2000—2005年的税率一直处于下降的状态之中,其值从42.29%下降到了11.43%;随后,2006年免征额的提高虽然将税率急剧地提升到了33.89%,但原来税率下降的趋势并未得到逆转,即便免征额从2008年3月开始提升到2 000元之后,这一趋势仍在延续;2011年免征额再次得以提高后,税率从该年的25.74%上升到了2012年的43.23%。在这一变化过程中,税率之所以下降,从表象上来看主要是因为:全体居民收入的增长使得越来越多的居民成为应税主体,且在累进税率制下适用于较低级别的税率,这就拉低了原来只有高收入阶层成为应税主体时所适用的税率。在这一过程中,虽然收入不平等加重导致了高收入阶层相对收入的增长且进一步拉升了其所适用的税率,但其对税率提高的作用力度明显小于更大规模新增纳税群体对税率的降低作用,这就在城镇出现了很多年份收入不平等在加重的同时,社会所适用的税率却在不断下降。从本质上来看,在全体居民收入增长的过程中,之所以有越来越多的居民成为应税主体从而“拉低”了平均税率,是因为旨在缩小收入差距的个人所得税改革或税率提高的税收政策并未随着居民收入的增长而有效推进。如果在居民收入增长的过程中,所得税税率能够相应提升,免征额额度能够及时且有效地提高,那么实际税率就不会因纳税主体规模的扩大而下降。这一解释能够被某些年份税率上升的现实所验证。我们看到,有些年份的税率出现了上升的现象,其原因与免征额提高减少了应税主体有关,可见,收入分配改革中的税收政策才是形成如上现象的关键。某些年份税率上升的现象也与应税主体相对稳定后收入的增长有关。也就是说,在应税主体规模增长乏力的情况下,其收入的不断增长带来了其适用税率的提高,从而使得社会的平均税率在上升。从这一点来说,中国税收的增长主要是中高收入群体贡献的,而最高收入群体的贡献则相对有限。综合言之,中国的税收政策并未对最高收入群体形成有效的调节,相反却对中高收入群体的收入增长带来了明显的抑制。 从税率与收入不平等的关系来看,按照我们在理论分析中的解释,收入不平等加重会促使中低收入者支持税率的提高,而高收入者则支持税率的下降;相反,收入不平等缓和会促使中低收入者支持税率的下降,而高收入者则支持税率的上升。计算结果显示:除了2007年、2009—2011年的税率与收入不平等同向变化外,其他年份两者之间均具有反向变化关系,也就是说,在大部分年份内,相对税率在收入不平等加重的情况下不升反降,而在收入不平等缓和的情况下则不降反升。这一结果进一步表明税收政策并未对最高收入者形成有效的调节,相反,中间收入阶层所受的影响则相对较大,这对于中产阶级的培育及其规模的壮大明显不利,这与我们在理论分析中所得出的结论是一致的。在上文中,在收入不平等加重的情形下,税率的提高会对高收入者的效用带来负面影响,这将促使其凭借强势的博弈能力来阻碍税率的提高,从而使得税率与收入不平等呈现出反向变化关系。从政府所获得的税收来看,除了2006—2007年和2009—2010年其与收入不平等的变化弹性为负数外,其他大部分年份均为正数,这就是说,收入不平等的加重能够在很大程度上解释政府税收的增长。从这一角度来说,中国居民收入在国民收入分配格局中的占比下降,或者说,政府收入在国民收入分配格局中的占比不断上升,与初次分配中收入不平等的形成及其恶化有很大的关系。综合来看,在收入不平等加重的情形下,提高税率不仅能够有效地调节高收入阶层和培育中产阶层,还能促进政府税收的稳定增长。 从理论上来看,在收入不平等形成并加重的情形下,对税率提高的再分配政策需求是否增加,或者说这一政策是否能够得到有效的制定和实施,既取决于不同经济主体从中所获利益的大小,又取决于不同利益相关者博弈能力的强弱。对经济个体来说,收入不平等的加重将使低收入者的收益受损,而使高收入者的收益增加;中间收入阶层的利益得失则依其税收支出和公共服务所得的净额大小而定,既有可能收益增加,又有可能收益减少。对政府来说,由于社会通常采用累进税制,因此其在这一过程中所获得的税收只增不减。理论分析进一步发现:在收入不平等情形下,中低收入者往往会支持一种税率提高的再分配政策,而高收入者则对税率降低的政策更有偏好,税率提高的再分配政策是否能够有效通过取决于两者的权力博弈。一般而言,如果政策制定中采取多数表决制,则占社会人口大多数的中低收入者将使税率提高的税收政策得到有效的制定和实施;反之,如果采取精英决策制,则高收入者往往成为社会精英而使这一税率提高的再分配政策难以获得有效通过。因此,不同经济主体所获利益的多寡决定了再分配政策的需求。不过,在现实经验中,不管是多数表决制还是精英决策制,由于利益集团的存在,税收政策的制定与否最终往往只与少数具有强势博弈能力的群体有关,而与群体本身的规模大小无关,暂不赘述。 中国收入分配所呈现的现实与我们的理论分析相吻合,即收入不平等带来了较高收入者收入水平的更大幅度提高,而较低收入者的增收幅度则相对较小。由于这一分配现实的存在,中国个人所得税的相对税率多年来并未随收入差距的扩大而提高,相反却呈现出下降的趋势。这一现象同时也说明:中国的税收增长主要来自中间收入群体纳税规模的壮大,而非来自高收入群体纳税额的提高;政策并未对最高收入群体形成有效调节,相反却对中间收入群体收入水平的提高带来了抑制作用。从这一层面来说,不平等收入分配政策下的最大受益者仍然是最高收入阶层,而中国当下所进行的旨在缩小收入差距和促进社会公正的收入分配制度改革,显然将面临着来自于这些既得利益者的反对和阻扰。 继续深化收入分配制度改革,应有“壮士断腕”的改革魄力和“统一战线”的改革智慧。应继续加大对低收入者特别是最低收入者的补助力度,应提高税收免征额和应税税率,以使更多中等收入者能够获得更大幅度的收入增长,并使中产人群规模得到不断壮大;应增加纳税种类,使高收入者特别是最高收入者对社会总税收的增长做出更大贡献。与此同时,政府应将所增长的税收更大比例地投入于公共服务支出项目中,特别应加大惠民项目的支出,以使收入分配制度改革得到最广大人民群众的支持。三、收入不平等对不同群体收入状况的影响

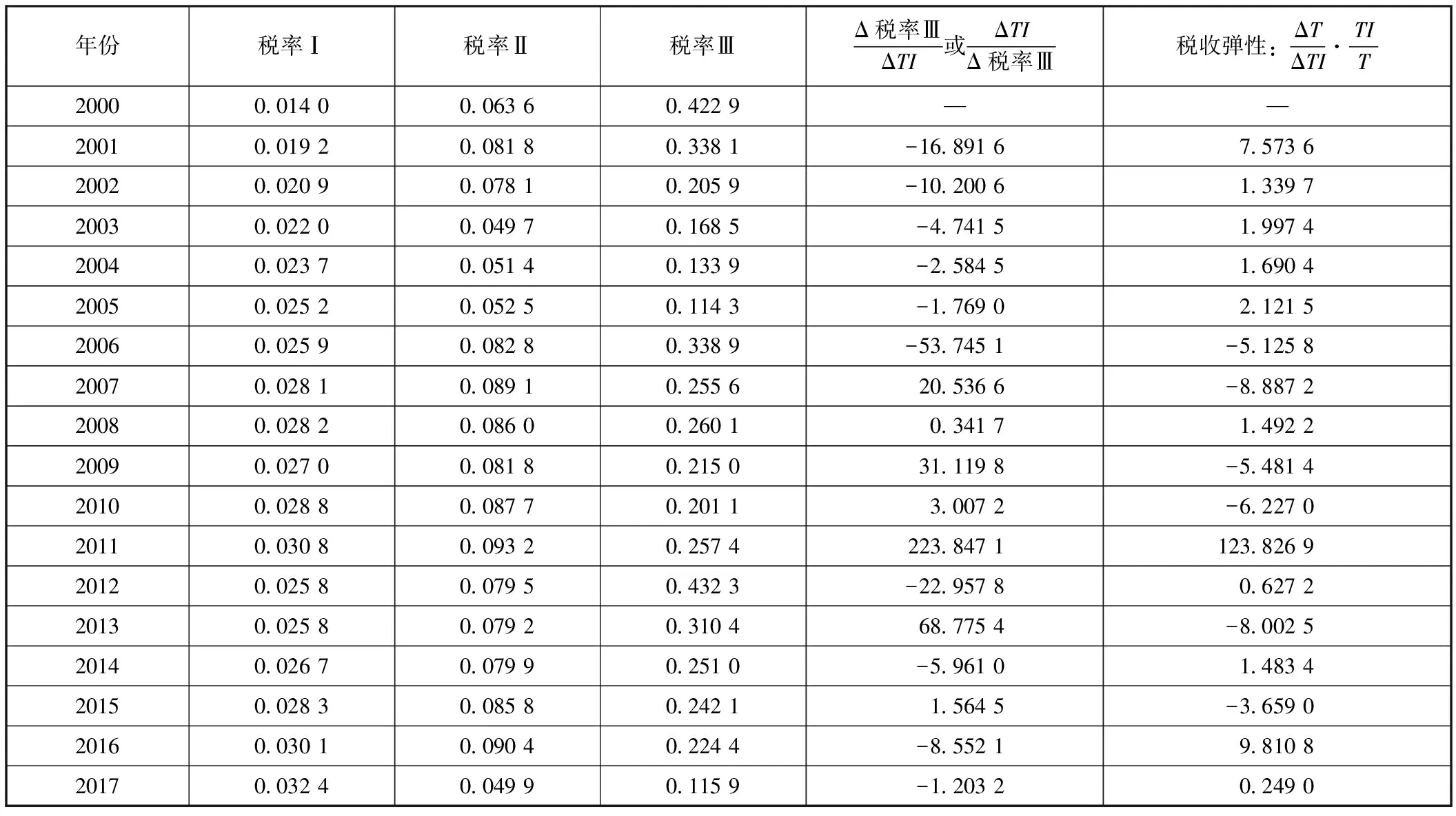

四、收入不平等对税率和税收的影响

五、结论和启示