基于物质流调控的集约化农区可持续土地利用模式设计理论研究

2019-11-08付永虎刘俊青魏范青姚莹莹

付永虎,刘俊青,魏范青,宗 婷,姚莹莹

(1淮海工学院法律与公共管理学院,连云港222005;2香港中文大学地理与资源管理学系,中国香港999077;3湘潭大学公共管理学院,湘潭411105)

过去四十多年来,中国普遍实行的高投入产出、高利用强度的集约化农业土地利用模式,在提高土地收益和保障粮食安全的同时导致了严重的农业环境问题,高集约化农区同时也是高环境风险的区域。未来十年,高集约化的农业土地利用方式既面临着粮食不断增产的客观需求,又面临着生态环境逐步恶化的现实挑战[1]。因此,探讨立足于高投入产出条件下如何构建投入减量化与低环境风险的可持续土地利用模式,已成为中国集约农业战略发展和解决农区环境问题的重要课题。

物质流分析(Material flow accounting and analysis,MFA)是指在一定时空范围内,关于特定系统的物质通量和分布情况的系统度量[2-3],MFA集成了整体物质流分析(Bulk-MFA)、材料流分析(Substance flow analysis,SFA)、生命周期评价(Life cycle analysis,LCA)等研究方法;通过计算物质在环境-经济系统输入-贮存-输出的实物量变动,解析物质在系统内的流动特征和转化效率,进而可揭示环境压力的直接来源,系统量化和调控物质流动特征与提升转化效率[4-7]。MFA具有数据采集简单、定量化分析与客观分析等优点,已广泛应用于全球、国家、区域等不同尺度和产业部门、工业园区及企业等层面[8-15]。物质流过程作为考察系统属性的重要维度,通过物质流分析方法与其他理论和方法的有机结合,拓展了物质流分析的时空维度[16-17],从多尺度MFA研究框架、物质流动过程的时空集成研究到MFA的时空设计与管理,将不同尺度和不同学科的研究成果落实到具体的物质、时空、过程和行为主体已成为MFA的应用目标和重点研究方向[18-19]。随着可持续发展理念的深入研究,MFA广泛应用于工业产品生态设计[20-21],重金属分析与管理[22],工业园区循环改造[23-24],乡村环境卫生规划[25]、厨余垃圾和畜禽粪便管理[26-27],区域与流域养分管理[28-29]等方面。MFA已成为低碳社会、清洁生产[30-31]及社会经济与环境管理与规划的重要工具[32-33]。

针对农业可持续发展议题,目前国内外已有诸多报道,积累了大量的理论和实践成果。然而,从高集约化农区土地利用系统设计角度,以投入减量与低环境风险为目标的可持续土地利用模式理念尚处于起步阶段,理论和方法体系整体而言尚未形成。因此,在推进我国高集约化农业土地利用过程中缺乏理论指导,土地利用模式的设计策略科学尚不规范,存在相关研究滞后于当前高集约化农区发展的问题。鉴于此,本研究基于MFA方法,从土地利用系统的角度,以投入减量化与低环境风险为目标,系统研究高集约化农区土地利用系统设计的理论与方法体系,尝试构建可持续土地利用系统设计的理论框架、研究内容与评价准则、设计模式及其图式。研究成果可为当前集约农业的可持续发展起指导作用,并对于农业发展方式向减量投入与低环境风险的集约可持续农业转型具有一定的理论和现实意义。

1 理论阐释

农业土地利用系统是人类生存最为重要的陆表生态系统之一。“投入减量化”“低环境风险”与保障粮食安全及提供有效供给看似矛盾的命题,相关讨论多集中于以“高产、高值、高效”农业为特征的土地利用模式与追求可持续发展之间。目前有关集约农业研究领域,面对环境问题已有文献提出了生态农业、循环农业等诸多观点,且传递出一个明确的信息:集约化农业土地利用模式下,生产条件及其驱动力产生了根本变化,集约可持续农业生产必须面对和立足于高投入和高产出这一基本观点,在此基础上有效解决高环境风险问题。然而,农业土地利用系统具有多尺度和多维度特征,这增加了解决问题的难度,研究者常常陷入厚此薄彼的窘境。

MFA的观点认为[8]:人类从事农业活动所产生的环境影响在很大程度上取决于进入农田生态系统的物质的数量与质量,以及从系统排入环境的物质的数量与质量。前者产生对环境的扰动,引起资源的耗竭和环境的退化;后者则引起环境的污染,同时物质输入量很大程度上决定着输出量。将集约农业土地利用系统视为一个高物质流动的生态系统,重点关注人类投入对农业土地利用系统物质流动过程的影响及其可能产生的环境问题,通过研究物质流在土地利用系统输入-贮存-输出的实物量变动,分析物质在特定区域内的流动特征和转化效率,揭示物质流背后的环境流、经济流之间的关系,可为投入减量化与环境风险降低的土地利用系统设计提供思路借鉴。基于此,农业土地利用系统设计的操作方法应以流动关系调控来连接农业生产、自然环境和人类社会,并创造共生关系。在此理念下,投入减量化与低环境风险的土地利用系统设计可以称之为一种生态的介入,借由此调整农户土地利用方式,优化土地利用结构和协调区域系统内及系统与系统间的关系,来改变物质流动的方式,实现投入减量化与低环境风险的设计目标。立足于解决高集约化农业的可持续发展问题,从土地利用系统优化、设计的角度,基于物质流调控理论的农业土地利用系统设计应通过优化各种维度的组织策略,提升物质使用效率、降低环境污染物质输出及寻求机会嵌入匹配的政策导向,改变物质流动的方式。物质减量化与低环境风险的土地利用系统,应遵循以物质流调控与优化的设计思想。

1.1 物质流分析

各维度的物质流分析是物质流调控理论的基础。首先,物质流动的地理空间层面与效应评估是系统分析的核心,设计过程中的物质流动分析需结合地理信息系统、环境类足迹或生命周期评估等方法来操作,应用多层次的环境效应评价与经济-社会-环境综合分析,将不同尺度的土地利用系统由大至小视为主系统与次系统的关系,估算单一土地利用系统,区域、流域景观复合土地利用系统等不同层面在集约化农业生产过程中物质流动的输入输出特征,追踪污染物迁移与转化等过程,并可据此推算关键污染物(如氮、磷等物质)的流动、存量、分布以及物质减量化和环境风险降低潜势。其次,设计过程中的物质流分析体现了区域集约化农业生产在陆表生态系统中进行大尺度的时空转型及其效应。集约化农业土地利用系统的物质流动其实跨越了农业生产部门所生产的物质空间,在更大范围内与自然环境、人类需求及消费之间有着极为密切的互动关系。因此,集约化农区的物质流动分析过程还应包含与之相关的空间地理环境和社会、人口等系统间的物质流动分析。通过各维度的物质流分析,可准确识别集约农业土地利用系统各投入要素对农业产值增长的影响,科学评判农业土地利用水平、农业生产投入产出特征及其关键投入要素的环境效应,进而为构建投入减量化与低环境风险的土地利用模式提供基础依据。

1.2 物质流调控

物质流分析具有多维度特征,反映在设计层面则需要整合“热点”(土地利用单元)的物质投入、区域土地利用结构、景观过程格局、土地利用系统内部及陆表生态系统间物质循环在设计过程中的作用。

首先,从源头上优化物质投入、提高物质利用率是构建投入减量化与低环境风险土地利用系统的首要环节。不同的农业土地利用模式及结构产生不同的资源使用效率和污染物输出强度,高投入的地块是区域土地嵌合体架构中物质流高度集中的“热点”(也称“源”)。在设计与调控阶段,应考虑如何减量化物质消耗及提高养分利用率以降低环境风险的策略。农户是土地利用的具体实施者和经营者,“热点”的物质流调控可通过农户土地利用模式的筛选,提高环境友好型技术的采用率来调控物质的流量与流向,实现经济和环境效应的改善。针对当前农民不合理的肥料投入方式,田块尺度已经建立了一系列的农田管理措施,如测土配方施肥技术、精细养分管理技术和相关政策措施。然而,这些研究大多仅关注于经济或者环境单一方面的研究,未能系统地评价各措施的经济-环境综合效应。农户采用何种土地行用行为取决于经济收益的最大化,针对“热点”的物质流调控,应从农户投入行为角度,以提高环境友好型技术的土地收益水平为目标,进行农户土地利用单元的设计和农户土地利用行为的调整。因此,为有效促进农户对新技术、新模式的采纳,保障最佳土地利用模式的顺利实施,土地利用模式的筛选及其最佳政策和管理措施的匹配应成为“热点”物质流调控的关键。

其次,土地利用结构优化与景观格局优化是实现宏观层面对物质流调控的有效方法之一。生态农业、循环经济及低碳社会等可持续发展理念均可融于MFA指标体系的构建过程。依据物质流调控理论,在设计层面将人类土地利用活动,景观生态过程的“源”“汇”理论、分布式水文模型等不同学科的研究成果落实到区域或流域层面具体的物质、时空、过程和行为主体,将有助于评估物质流过程中生态环境效率的时空分异,进而为调控区域或流域尺度关键环境问题提供依据和方法支撑。区域土地利用结构优化取决于区域物质总量、污染物输出总量及关键环境问题。针对数量结构的优化,在立足于解决当地关键环境问题的基础上,应充分吸纳当地各层次人员的经验和数据确定各类效应的权重。景观格局优化取决于区域受保护地的空间位置与不同景观类型污染物流动的强度和距离,应采取多种方式和措施阻控污染物进入受保护地的设计策略。

最后,农业土地利用系统是人类与自然耦合最为紧密的子系统之一。农业生产直接影响着食物供给-消费和系统的可持续发展。土地利用系统概念本身就隐含着人与自然交互影响的思想,其利用模式直接影响着人类消费、畜牧养殖、水产养殖及生命支持系统,且从土地利用模式中反馈出来;区域农业土地利用系统的形成是资源禀赋、社会与经济背景综合因素促成的结果。集约农业土地利用加速了物质循环,从耦合系统的角度去研究其各子系统及系统间的物质流动的关系,将产业、政策、效益有机结合起来,才能制定有效的系统调控与设计方案。因此,在设计层面,需要整合系统内部及系统间物质循环在设计过程中的作用,将物质流分析拓展至和农业生产紧密联系的人类消费与生命支持子系统,从系统间物质循环的角度进行物质调控与寻求提升物质使用效率的机会,以期构建以集约农业耦合系统物质流调控为核心的区域生态共生系统。

总之,基于物质流调控理论的设计理念,旨在考查农业生产的物质流动过程,而这一过程是在各个行为主体的特定土地利用方式下自然与人为改造过程。通过改进和构建不同维度的农业土地利用系统,将原本被视为“黑箱”的农业土地利用系统划分为不同层级,将不同层级划分为不同的优化与设计单元,而不同的优化与设计单元又对应特定的行为主体,通过对不同单元的物质流解析与调控,最终构建基于投入减量化与低环境风险的土地利用模式。

2 设计原则与目标

2.1 设计原则

集约化农区土地利用系统设计原则应围绕农户的经济效益、决策者的社会与环境效益为核心,以物质流调控为主线;采用多学科的研究视角和综合各尺度与多维度的设计策略。一方面,物质流的调控和优化是土地利用系统设计所遵循的基本原则[7,25]。投入减量化与低环境风险的土地利用系统设计理论的基本原则是人为介导和调控物质输入、迁移与转化,减少环境污染物输出,提高系统的有效产出。另一方面,要坚持兼顾环境、经济、社会效益的原则[34-35]。集约可持续土地利用模式的根本目的是科学利用土地资源,其最终目标是获取环境、经济和社会三大效益的有机统一。因此,在土地利用系统设计中必须正确地运用生态经济规律和相关理论,处理农业生产中环境效益、经济效益和社会效益的辩证关系,做到三大效益兼顾。

2.2 设计目标

系统设计的目标在于投入减量化的前提下,使农业生产与环境可持续发展能力之间达到一种理想的优化组合。土地利用系统的设计具有物质、流动、尺度、人类需求、时间及空间格局等诸多影响因素,涉及物质流动及其环境效应、跨尺度系统复杂性以及时间变迁管理与可持续进程等方面。

从农户单一土地利用系统看,设计的主要任务是在满足农户经济诉求的前提下,转变土地利用方式,尤其是物质投入方式,实现环境友好型土地利用模式的经济收益最大化,因此土地利用模式的优选及匹配的环境政策是农户土地利用系统设计的首要目标。从区域或流域复合土地利用系统看,在关键污染物总量控制的约束下,经济与社会效益最大化的土地利用结构及空间布局则应成为土地利用优化的关键目标。从区域各农业子系统与人类消费系统和生命支持系统的关系(亦可称为农业耦合系统)看,在满足人类消费需求的用地规模下,协调系统间物质流动过程,提高物质循环效率,减少耦合系统环境输出是其主要目标。因此,土地利用系统中设计的层级不同,其设计目标也各有不同。

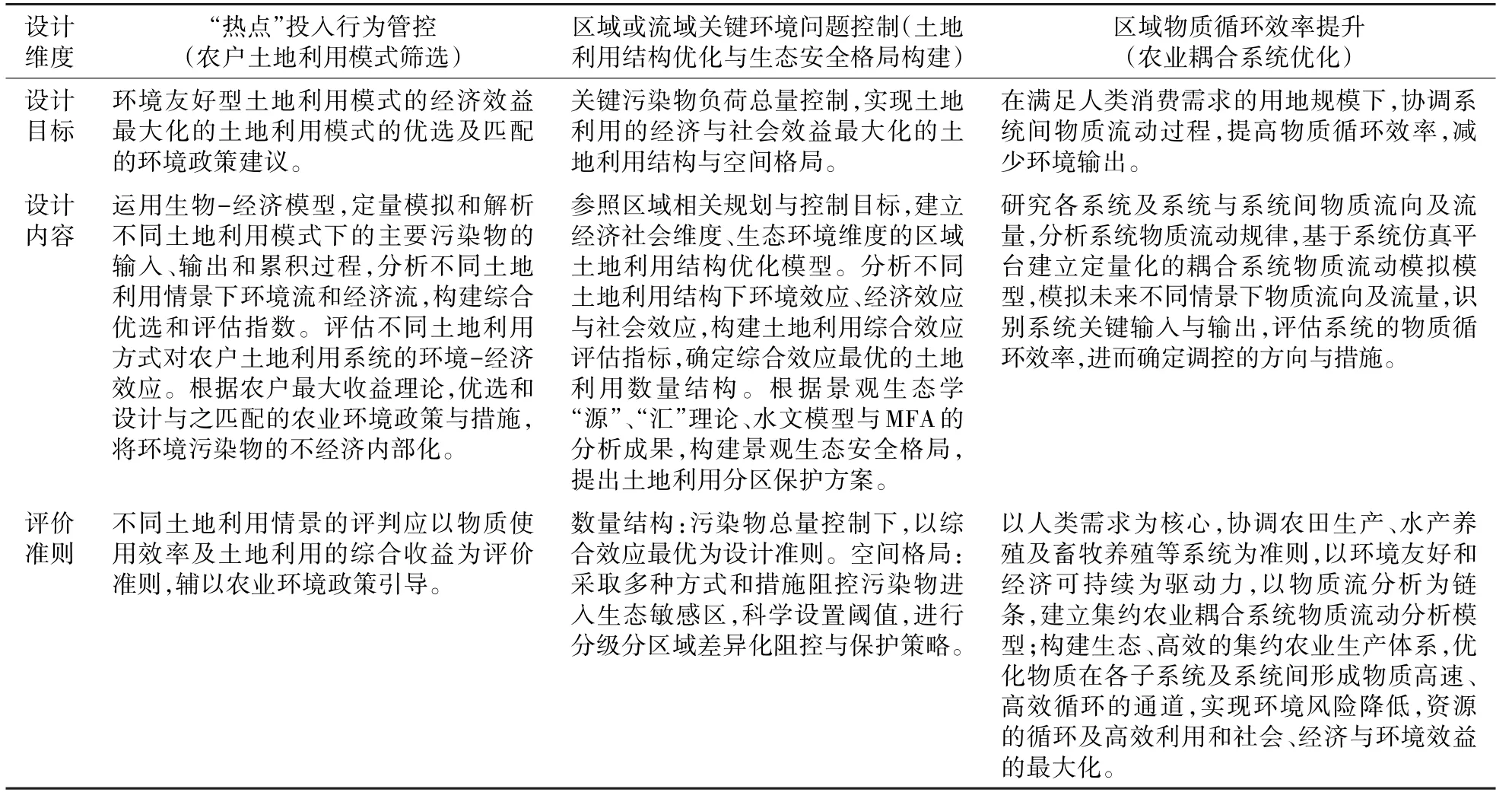

本研究的设计内容及评价准则见表1。

表1 设计目标、设计内容及其评价准则Table 1 Design objective,design content and evaluation criteria

3 设计模式及其图式

将物质流调控理论、方法和维度等诸多要素构建和组织起来,形成物质流调控理论的设计模式(图1)。作为统摄、整理物质流调控理论的一种抽象的思想结构,AESOP设计图式(图2)是系统设计内化的思维操作的程序和规则,在对物质流调控理论进行加工的过程中起着图形、框架和模式的作用。基于物质流调控理论框架,遵循土地利用系统分析、效应评价、定量模拟、模式优化及实证应用的设计模式(AESOP模式),对研究区农户土地利用单元、区域土地利用结构与景观过程格局,以及农业耦合系统等不同层面开展优化与设计,将有效地调控物质投入促进物质流动过程的良性循环,提高系统的投入产出效率,从而最大限度降低土地利用过程的环境风险,增强物质流动过程的环境、经济和社会效益。

图2 AESOP设计图式Fig.2 The schema of AESOP

4 讨论与结论

构建投入减量化与低环境风险的可持续土地利用模式,协调农业生产的社会效益、经济效益和环境效益是一个非常复杂的系统问题。涉及土地利用方式、土地利用结构、农户投入行为、生产管理模式、环境因子背景、环境变化等诸多因子;既有人类活动的因素,也有自然环境的因素,既有点上的问题,也有面上的问题。从农业生态系统角度来说,营养元素的使用在满足作物生长需要的同时,过多的营养元素又会累积、迁移和转化,对土壤和周边环境造成负面影响。由于MFA/SFA侧重于量化某一物质或某一类物质在特定系统的流入、流出以及在特定区域内的物质流动特征和转化效率,可用于分析集约化农区、农业生产为主的小流域和农户土地利用单元等不同层级物质的输入和输出,为农业土地利用系统设计和农业可持续发展战略的制定提供了定量化依据。本研究基于物质流分析方法,从土地利用系统优化、设计的角度,提升物质使用效率、降低环境污染物质输出及寻求机会嵌入匹配的政策导向,以投入减量化与低环境风险为目标,构建了物质流调控理论与方法体系,在问题选择和系统设计思路上有别于以往研究。基于物质流调控的设计理论与传统设计之间存在一种根本差异。传统的设计手法,国内外相关学者主要借鉴系统论和生态学理论,仅从单一视角或单一维度进行,强调物质流动的自然规律或经济规律,未充分考虑人与自然耦合系统的自然-社会-经济为一体的耦合关系及物质流动的循环规律,从而导致土地利用空间格局与物质流动的矛盾、系统间和子系统间与物质流动的冲突,提高了环境风险。因此,将基于源头物质减量化投入、土地利用空间格局的物质调控及系统内部与系统间物质流循环协调的综合调控设计理论应用于集约农业土地利用系统的设计过程可使我们更有能力精准预测各种设计的环境后果及社会经济效应。

物质流调控理论的关键在于物质流过程的精准模拟,通过解析土地利用过程中物质流-经济流的动态关系,来预测不同土地利用方式情景下的环境效应和经济效益,进而评价相关措施和政策的合理性。因此,MFA与各尺度相关模型的综合运用,探讨构建以土地利用单元的生物-经济与农户决策过程的耦合模型为基础,以土地利用变化过程模型为核心并且注重系统反馈与控制的跨尺度物质流综合动态模拟方法体系,是物质流调控理论研究的重点。同时,数据的搜集和同化是该理论实施的难点,如何提高多方面资料和数据的准确性和完善度应成为今后研究的主要方向。

集约化农业生产面临确保粮食安全与环境安全的双重挑战,现代农业生产的资源与环境成本在持续增加。本研究提出了物质流调控理论,将集约农业土地利用系统视为一个高物质流动的生态系统,以降低环境风险为目标,以物质减量化为驱动,通过农户物质投入行为调控、区域关键环境风险控制及系统和子系统间物质循环等方面的物质流调控来创造集约农业与环境的共生关系。从农户土地利用模式筛选,区域土地利用结构优化、景观格局分区防控和集约农业耦合系统优化与调控为核心,构建“三位一体”的土地利用系统设计理论框架,以实现集约化农区投入减量化与低环境风险的可持续土地利用模式。