一碗茶

2019-11-06

●

那年三月,春光明媚,柳叶绿了,花儿笑了,我跟着高中同学小尚到他家做客。他的家在离县城有二十多公里的一个偏僻的小山村,起码要步行五六个小时的山路,才能到达。

大清早,我们沿着县城西南面的一条柏油路走去,大约走了三四公里后,就岔上一条绵延向西的山间小路,四周山势陡峭,群峰耸峙,山雾弥漫。一路走着,时而行走在狭窄的山路,闻听得蝉儿打鸣、鸟儿啁啾,时而穿梭在茂密的丛林中,林中的小路蜿蜒盘旋,走路时脚步声和树叶的窸窣声惊吓得山鸡和斑鸠飞出林外,飞往高处。

小尚肩上扛着从县城供销社买的一个大喇叭,身上还背着装满旧课本的挎包。我拎着糕点和几瓶瓶装清酒,紧跟在他身后,走得一路喘气冒汗。翻山越岭,一路走走停停,累了就地歇歇脚,渴了就顺手采摘路边的橄榄吃,再喝上几口山泉水,倍觉甘甜回味。

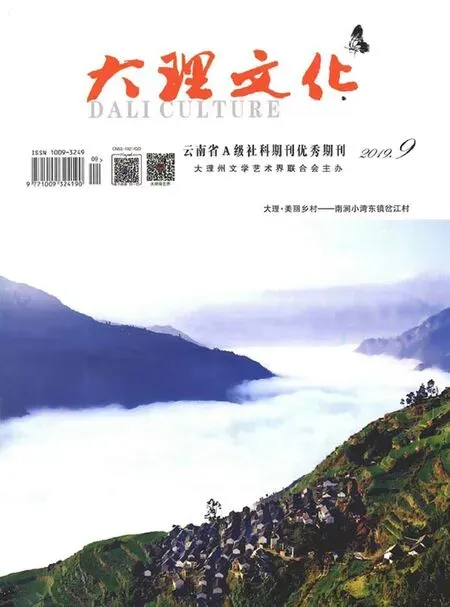

小尚说,买个大喇叭是想给村民放广播听,听听外面的世界。还说,他想修一条通行摩托和车子的路,联通山外面,把山里产的茶叶、土鸡和土特产卖出去,增加村民收入,让乡亲过上好日子。看着他坚定的神态,充满乐观坚定的语气,我打心眼里钦佩他,与他一起沉浸在对未来美好的憧憬之中。聊了一会儿天,他拍拍身上的尘土,说了声,走!接着上路,一路实在累得够呛,大太阳晒得人头皮发烫。大约到了下午一两点,就快到达了,站在山顶上,小尚以胜利者的姿态,用手指指说,看,前面就是。只见在不远处的山上,分布着些灰黑的房子,那是一处只有几十户人家的偏僻的小村落,坐落在山腰山顶间,群山环抱,山青水绿,自然生态良好,像盘生在地上的又四处散开的几十朵牵牛花,格外古朴秀丽。

这个山寨,是彝族、哈尼族、傣族、汉族杂居的寨子,以彝族、哈尼族、傣族为多,汉族只有几家,几个民族之间世代和睦融洽,互相通婚,若一家有红白喜事,大事小情,全寨子的人出动,齐手相帮,心心相通,亲如一家。

小尚放下书包,和家人介绍完我后,就忙着搭梯子在自家房顶架起大喇叭,接通了线,启动事先准备好的广播设备,放起了那首《在希望的田野》,歌声响彻山谷,久久回荡,吸引住了山民,他们都觉得很新奇。

吃过简单的午饭,小尚领着我到自家的稻田里捉鱼摸黄鳝,那是一处梯形的水田,只见他脱鞋挽起裤腿卷起衣袖,拿着竹制渔具下了水田,用泥脚搅浑水,上下其手,围追堵截,一袋烟的工夫,就捞起了七八条鲫壳鱼,还捉了十几条黄鳝,可以说是满载而归。回到家,小尚和我忙着收拾打整,准备午饭,享用鲜鱼美餐。

他父亲回来了,是个黝黑干瘦的彝族汉子,他背篓里装满新鲜而翠绿的茶叶,那是刚采摘的春茶。他对我笑笑,说,你家来了,坐吧。说完,就忙着进屋,拿出竹簸箕装上茶,铺平散开,摆放在场屋外晾晒。干完活后,就抱着水烟筒,一边咕噜咕噜地吸起来,一边说,你等一下吃茶,寨子穷,没有啥东西招待的,亏待你了。你和小尚是同学,你是城里人,还考取了大学,我儿子不成器,只是在寨子里的小学代课。

一条小黄狗在我面前来回晃荡,两头瘦弱的黑猪在院子里来回走动,到处找吃食。小尚说,这两头猪养了一年半了,还是不肯长,比不得外面用精饲料喂养的,半年就可以杀来吃。

他的母亲在灶房里生火,将碧绿鲜脆的大叶茶叶拿去焙烤,在大铁锅里来回翻炒,那茶叶的馨香慢慢溢出房外,约莫过了一个小时,他母亲抓了一小撮大叶子茶,轻轻放进洁白的搪瓷碗里,冲泡上烧开沸腾的山泉水,端来给我,微笑着说,小伙子,你尝一下,这是今年的春茶。

我喝着这一碗茶,在氤氲的热气中,只见茶水晶莹剔透,汤色碧绿,只觉芳香馥郁、清气弥漫,顿感满口生津、味蕾乍绽。轻轻嘬一口,首先刺激味蕾的是青涩的苦味,待茶入喉,就只剩了略带甘甜的醇香弥漫口中。最后,品完一碗绿茶,就如与自然有了一场愉悦的交谈,心灵也仿佛与自然相契合了。再看着这座房子,是土基房,上下两层,有东西两处厢房和一间厨房,主屋檐上缀满了金黄的包谷和火红的辣椒,旁边还有一窝小燕子筑的巢,燕子呢喃,春光美好。

吃过晚饭,满天璀璨的星,夜空静极了,温柔极了,伴着阵阵山风袭来,深山里的小寨颇透着几丝寒意。与小尚一家围坐在火塘旁烤火聊天,小尚父亲在火塘上架起锣锅在煮茶,新采摘的茶叶,已经炒过一遍,放进锅身被烧得黑黢黢的锣锅里用山泉水煮,火苗簇动,火塘边烧着包谷,围炉煮茶,香气弥漫,自有一番情趣,我们一边吃着喝着,一边谈天说地,憧憬着未来。这一碗茶,汤色清脆明亮、滋味甘冽醇厚,香气浓郁,驱寒取暖,茶汤袅袅,氤氲翻腾,感觉身体慢慢舒展开来。天上的星星闪烁着亮光,山寨宁静悠远,夜色好美的夜空啊。

第二天,是一对青年男女成婚日,一个远寨的姑娘嫁进山寨,全寨子的男女老幼早早就到寨子外面去迎候,给女方的亲戚朋友敬上一杯酒献上一碗茶,客客气气迎进山寨。寨子一下子热闹沸腾了起来,杀猪宰羊,男男女女穿着鲜艳的民族服装,吹拉弹唱,有青年男女在深情对歌,唢呐声声,鞭炮齐鸣,场面热闹喜庆,欢声笑声响彻云霄。晌午,在进村的路口处摆起长街宴,男女老幼分坐两旁,大快朵颐,一直吃到傍晚。

到了傍晚,寨子中央的大院坝上彝族男女跳起“三跺脚”。年轻的山民围拢在一堆燃烧起来的大火塘旁,边跳舞,边唱古老的彝歌。老人们在一旁吸着水烟筒,中年妇女哼唱着小调,壮年男人就着瓦片烤肉喝酒划拳,还有边吃边唱的,小孩们也来凑热闹,抢吃、嬉笑打闹。这些粗犷的男人们端着自酿的铜锅酒,行令饮酒,大声喧哗嬉闹,争吵不休,笑声阵阵。大火塘把整个山寨的夜空照得一片通红,充满了深深的醉意,青年男女的歌声嘹亮悠远,传遍山野,久久回荡。

我不会跳舞,也不会唱歌,只在一旁静静观赏,手里端着一碗茶慢慢啜饮,这茶有点苦涩味儿,但苦中含香,回味甘甜,醇厚绵长、地道,似乎还散发一种思古的幽情。看着这场景,我想,淳朴善良、热情开朗的山民,以及他们对生活的那份热忱和希冀,是怎样的执着啊。总有一天,这条蜿蜒曲折的山间小路一定会通向县城,通向明天,通向未来的康庄大道。

后来,在省城大学念书的我,听到有人说起小尚利用寒暑假,亲自带领着一帮学生和家长,花了几年的时间修筑了一条两三公里简易的公路,但离通达县城的目标还相距遥远。也许是他们不等不靠、自力更生的精神影响和感召了当地政府,在政府部门大力支持和帮助下,交通局派出筑路施工队,加上村民们筹工筹劳,齐心合力,短短一年,就完全打通了通往县城的公路,给这个偏僻的小山村带来了无限的生机和崭新的希望。

小尚还在他的山寨小学教书,几十年如一日,寒来暑往,桃李芬芳,送出一批批学生走出山寨,不少学生到了县城或市里的中学念书,而后考取大学,到了更遥远的地方。他的许多学生走出了山寨,他依旧坚守山寨小学。他的一位学生考在我任教的大学法学院读书,有一次我对他说,我们是老乡,你的家乡——那个遥远的小山村我很熟悉,我还记得它的村名,曾经去过,喝过一碗至今记忆犹新的茶。那里有我一位中学同学,他在你们的山寨小学教书。这位稚气的大一新生惊讶地说,你说的小尚是我小学的班主任,教了我六年的数学,他一直在原来的山寨小学,从未离开过。这位学生告诉了我他的电话号码,我很快打过去,他十分激动,说了许多嘘寒问暖的话,说很多年都不曾见过面,以为我早忘记了他这位老同学。我说,怎么会,我还在你家做过客,吃过一碗甘美无比的茶呢。电话那头,小尚爽朗地笑了。他说,现在生活好了,他教书,妻子经营着一家茶店,收购他家乡产的茶叶,原始的加工制作,加上民族特色浓郁的包装,原生态的茶叶,即使足不出户,在一台电脑前也能做起茶叶生意,能把家乡产的普洱茶生意做到全省,甚至全国各地。

过了不几天,我收到了一个快递包裹,打开是小尚寄来的普洱茶,里面有一张便笺,上面写道:你在同学家吃的一碗茶,体会种茶的不易,生活的不易,体味茶蕴含的人生道理,让我很感动。转眼几十年过去了。现在山民的日子富足了,生活有滋有味,家乡的变化可大了,通了柏油公路,通了网络,家家户户用上了太阳能,小山寨原本就是茶马古道的一处驿站,那山石上深印的马蹄印,向人们诉说着昔日“以茶易马”的艰险;如果沿古道而上,可以去体味,去追寻“径仄愁回马,峰危畏如去”的意境。我可爱的家乡,现在成为当地小有名气的一张名片,山寨里开了客栈、农家饭店,常有外地人来旅游,寻访茶马古道的历史遗迹,也常有南来北往的客商来山寨收购茶叶和当地土特产。欢迎你回来再做客!

看着这张纸条,我心潮涌动,仿佛看到小尚那敦实的形象,那憨厚的笑脸,在山间背负着大喇叭快乐地行走如风,在林间带领一帮学生在开辟着一条崭新的路,在讲台上高声地传播着知识的种子,在黑板上画着美丽的图画。

我有时在家喝茶看书,感受岁月的静好,有时也相邀三两朋友到茶室品茗闲聊,在茶香中尽情抒怀,细细品味人生,感触岁月的沧桑变化。人生的几分喜怒悲愁,几番恩怨得失,尽可在一杯茶中慢慢融化消解,升腾而起的只有唇齿之间的余味。我想,那文人墨客口中的琴棋书画与诗茶,平民百姓生活中的柴米油盐酱醋茶,茶几乎都是不可或缺的元素,茶是中国文化不可分割的一部分,是每个中国人心中的文化情结。有人说,人生如茶,初时争相上浮,释放精华,最后折戟沉沙,尽落杯底,一颗平常心才让我们经得起浮沉。

是啊,人生如白驹过隙、草露风灯,短暂得就像这片片茶叶。或许,我们不应该刻意地去计较生活中的得失,我们应该活得实在、活得真切、活得淳朴、活得坦然。功名利禄只是过眼云烟,不必为追求短暂的大红大紫而穷尽一生,其实人生如茶味一样清淡略带苦涩实为最佳。

如果我们肯给自己多一份宽松,在追名求利的空当儿抬头看一看蓝天白云,也回头望一望青山绿水,那么,我们的心便不会在年轻的时候就已变得衰老坚硬,抱怨牢骚也不会纵横地写在脸上,而让我们失去了真诚的笑容。

在我生命的记忆中,山寨的那一碗茶,是那样地生动有趣,品完一碗绿茶,就如与自然有了一场愉悦的交谈,心灵也仿佛与自然相契合了。这是我历经岁月蹉跎,心灵沉淀后的顿悟和感知,一种人生的自况。

在城市生活久了,喧嚣的生活烦了,有时静下来慢下来时,常也不自觉地想,如果回到多年以前,在那个宁静的山寨,在自然春景中用山泉水泡一碗有机绿茶,让心灵回归本真,和自然直接对话。或让茶揉入道,一杯淡淡的绿茶,只轻轻闻一闻,再细细品一品,茶香沁入心肺,再加上山间绿树红花,山涧溪水潺潺,是不是就多了一份人生的惬意,少了一份烦恼?

茗者八方皆好客,道处清风自然来。

心若自然,万物必生。这正是一碗茶的意境。

我信,且深以为然。

编辑手记:

高万鑫的《巧手旋木喜得瓢》回忆“旋瓢匠”父亲,叙述一个离我们现在生活已经很遥远的技艺,父亲坚韧、执着的形象和旋木得瓢所需要的那一股子韧劲相辅相成、互相成就。作者在写这些的时候,笔调看似平和却沉稳有力,蕴含着一种敬仰和信仰,社会飞速发展,人们的生活日新月异,可以没有旋瓢匠,但不可缺少“工匠精神”。“燕子来时新社,梨花落后清明。”出自宋代晏殊的《破阵子·春景》,春分连接清明,正是一年春光最让人留恋的时节。忆苏引用此句古诗词,既点明了她到千年古生村的季节,为文章清雅、安静、优美的基调打下了基础,同时也一语道破了古生村古雅、和美、质朴的气质。作者徜徉其间,古桥、古巷、古屋、古戏台等皆带着遥远的时光气息与她交流,讲述着古生历史上的兴荣沉浮,而当下古生村人的烟火日常,有着独属于他们的古风、雅致、从容,在这个更多浮躁的时代,人们努力追寻的“仪式感”,只是古生村民们代代相传、习以为常的日常行为,他们与这个古村已经从血脉深处达成了一种默契,一种生命的内涵。北雁的《读书三题》不是针对某本书或者某几本书而作的读书笔记,而是作者个人“读书”的一个体验和总结。文章的布局结构清晰、例举论证有理有情,许多关于读书的感悟,颇有见地,让人眼前一亮或内心生出强烈的共鸣。最突出的是他的语言,一气呵成、洋洋洒洒、信手拈来,可见作者平时阅读的面广且深,以及写就此文真实、真挚、与君共享的心理出发点。读他的这篇文章,会让人不自觉地以一个读者的姿态去反观自我,跟随着他对读书生出一种敬畏、敬仰之感,同时借鉴他的一些阅读经验,获取“读书的力量”。施福昆的《一碗茶》以茶寓人生,从多年前小尚翻山越岭带回给村里一个大喇叭的行为,到其父亲专注制茶,再到小尚带领学生修路,多年坚守乡村教书育人,他们内心专注、坚韧、沉淀,不计得失、终得善果。