居民增权作用本地居民旅游影响感知研究

——以西藏达东村为例

2019-11-06桑森垚

桑森垚

(西藏大学旅游与外语学院,西藏 拉萨 850000)

一、绪论

本地居民的旅游影响感知,一方面作为影响居民对旅游发展态度的核心要素而影响地方旅游开发者的旅游决策[1],另一方面,通过影响居民感知生活质量而影响地方旅游的可持续发展[2]。正面的旅游影响感知能促使本地居民支持地方旅游发展,与游客交互的过程中呈现积极友好的态度,相反,负面的旅游影响感知促使其表现出消极的主客互动行为倾向,从而破坏地方旅游的有序发展[3]。因此探索影响居民旅游影响感知的要素有助于地方旅游品牌的可持续发展。

居民增权,包括对本地居民感知所能获取的旅游决策参与权的能力(政治增权)、旅游发展的自尊(心理增权)和社区凝聚力(社会增权)、对本地居民的整体旅游发展态度具有显著的正面影响[4]。作为核心利益相关者,本地居民一般是通过与地方旅游决策者博弈而获取对地方旅游相关事务的掌控,并通过感知旅游发展所带来的地方社会结构和个人人际关系的变化而权衡旅游发展的利弊[5]。因此,居民增权是影响本地居民旅游影响感知的重要因素[6]。但是,基础的研究并未将本地居民的旅游影响感知(包括正面影响感知和负面影响感知)作为居民增权的从属变量进行探索,仅有的研究只考量了增权与正面影响感知间的因果关系[6],而未考虑到居民增权的构成维度和本地居民正面/负面旅游影响感知间的一一对应的影响关系。

党的十九大和2018年中央农村工作会议提出实施“乡村振兴战略”,明确全面实现农村人口脱贫和农村农业现代化的奋斗目标[7]。在该背景下,西藏将旅游扶贫作为提振乡村经济、实现乡村脱贫的重要方略,大力推进西藏乡村旅游发展[8]。以西藏达东村为例,自该村乡村旅游项目(达东村村容村貌整治暨扶贫综合旅游开发项目)实施以来,村民人均收入已达到6000元以上,共51户183人达到脱贫标准(1)文中有关达东村相关数据均由西藏自治区柳梧和美乡村民俗文化旅游有限公司提供。。本研究将居民增权作为影响本地村民感知正面/负面旅游影响的先决要素,定量分析西藏少数民族特色乡村旅游发展背景下两者间的影响关系,其结果有助于西藏乡村旅游的可持续发展以及提升本地村民的旅游参与意图,更有效地促进乡村旅游扶贫战略的全面实施。

二、居民增权

增权被定义为个人、组织或社区所获取其对相关事务掌控的能力[9],基于此定义,增权最初作为测量个体所感知其获取政治性权利能力的单一维度概念被广泛应用[10]。但旅游发展背景下,本地居民所感知政治增权并不能完全体现其在旅游发展过程中的参与能力[11],如果将本地居民对旅游发展态度视作其感知社会交易(social exchange)利弊权衡的结果,则感知社会交易过程中居民的心理调节能力、应对旅游发展所带来的社会和文化变迁的适应能力等居民增权感知的重要组成维度同样不容忽视[6]。Seheyvens将居民增权定义为由心理增权、社会增权、政治增权和经济增权四维度构成的多维度概念[11]。Boley在此基础上开发了居民感知增权量表(RETS),采纳了心理增权、社会增权和政治增权并将其作为测量本地居民增权感知的三维度,将居民增权的研究对象面向全体居民,而不仅仅是那些可以直接感知旅游经济收入分配公正性的旅游相关行业参与者,并摒弃了经济增权维度[4],之后的研究沿用了其居民增权的非经济特性[6]。

旅游发展背景下,心理增权被定义为游客对地方文化和自然资源的追寻所诱发的本地居民的自豪感和自尊[11]。Twigger-Ross将个体的对地方认同过程阐释为个体对地方意义可延续性(continuity)和对地方形象可区别性(distinctiveness)的感知以及本地居民的自尊(self-esteem)和自我效能感(self-efficacy)的综合[12]。旅游发展所带动的地方形象传播将直接影响本地居民自豪感和自尊心的强化,进而强化其地方认同,而地方认同的强化则对其感知旅游利益以及支持地方旅游发展具有显著影响[13—14],如Strzelecka证实了代表本地居民自豪感的心理增权,积极影响本地居民,支持地方旅游发展[14]。

社会增权被定义为旅游发展所具备的强化地方社区凝聚力的能力[11]。社会增权的本质是本地居民相信旅游发展所具备的强化社区成员间合作的能力[15]。另一方面,旅游发展所诱发的社区居民间竞争意识的增加以及收入不均衡在某种程度上削弱了社区凝聚力,这种旅游发展所诱发的负面社会影响被定义为社会去权(social disempowerment)[14]。基于社会增权的社区内部凝聚力和成员间协作的加强一方面强化了固有的地方形象,进而增加了地方的可区别性,另一方面深化了地方意义的可延续性,而基于可区别性和可延续性的地方认同强化也有助于促使本地居民支持旅游发展[12—13]。Boley则指出社会增权将更有效地协助本地居民应对旅游发展所引发的地方变迁压力,而使其从整体上呈现正向的旅游发展态度,社会去权则相反[4]。

旅游发展背景下,政治增权被定义为本地居民所具有的解决旅游发展中实际问题的能力和渠道以及直接影响社区旅游决策的能力[11]。地方性旅游决策的本质是政治性决策[16],是政府为最大化发展地方旅游经济而利用政治权力协调各利益相关者间利益分配的结果[17],即政治增权并不像心理增权和社会增权一样在本地居民感知旅游发展过程中持续产生,而是在旅游发展的最初阶段,政府决策者往往已经决定了地方旅游发展过程中本地居民的权力范围[18]。政治增权将有助于本地居民的旅游决策参与感知,提升其在旅游发展过程中的自我效能感[12],进而影响其对旅游发展的态度。

据此,心理增权、社会增权、政治增权组成了本地居民增权概念。地方旅游发展影响本地居民的自豪感和自尊(心理增权感知)、感知社区凝聚力(社会增权感知)以及感知政治权力(政治增权感知),进而影响本地居民对旅游发展的态度。

本地居民对旅游发展的态度是本地居民感知旅游发展所带来的正面/负面影响的主观呈现,其对旅游发展的积极态度是地方旅游可持续发展的关键[19]。基于社会交易理论,本地居民的正面旅游影响感知作为交易所得(benifit)对其旅游发展态度呈现积极的影响;反之,负面影响感知作为交易所失(cost)对其旅游发展态度呈现消极的影响[20]。本地居民的旅游影响感知囊括了感知经济影响(如就业机会)、社会文化影响(如文化生态)以及环境影响[2],每个维度均呈现出正面/负面的不同影响(如文化破坏和文物保护),即本地居民对旅游发展的态度是利弊权衡的结果,本地居民对旅游发展所带来影响的感知本身是矛盾的。探索影响其矛盾(ambivalent)感知的因素,将有利于从根本上把握促使本地居民支持旅游发展的方法[21]。

居民增权从心理增权、社会增权和政治增权三个维度影响本地居民的整体旅游发展态度[4][18],而其对本地居民正面/负面旅游影响感知的影响尚存有研究的空间[22]。Maruyama证实了居民增权感知对正面旅游影响感知具有显著积极影响,而忽视了增权对负面影响感知的效用[6]。而Wang分别以本地居民的正面/负面旅游影响感知作为从属变量,将解读居民增权感知的核心概念——地方认同过程(可延续性、可区别性、自尊和自我效能感)作为独立变量证实了其间不同的影响关系[23]。据此,本研究提出假说及模型如下:

H1:居民增权对本地居民正面旅游影响感知具有积极的显著影响。

H1-1:心理增权对本地居民正面旅游影响感知具有积极的显著影响。

H1-2:社会增权对本地居民正面旅游影响感知具有积极的显著影响。

H1-3:政治增权对本地居民正面旅游影响感知具有积极的显著影响。

H2:居民增权对本地居民负面旅游影响感知具有消极的显著影响。

H1-1:心理增权对本地居民负面旅游影响感知具有消极的显著影响。

H1-2:社会增权对本地居民负面旅游影响感知具有消极的显著影响。

H1-3:政治增权对本地居民负面旅游影响感知具有消极的显著影响。

图1:研究模型

三、研究方法

(一)案例概况

达东村位于拉萨市西南方,距离拉萨市中心18公里,总人口为796人,劳动力324人。该村有丰富的历史文化资源,保存有2座千年古寺,分别为尼玛塘寺和白色寺,同时保留着300多年前仓央嘉措居住过的贵族庄园遗址。2016年4月,由柳梧城投、达东村村委会及和美布达拉公司共同成立柳梧和美乡村民俗文化旅游有限公司,对达东村特色乡村民俗文化旅游资源进行综合开发。2016年7月,由柳梧新区管委会牵头,通过“达东村村容村貌整治暨扶贫综合(旅游)开发项目”对达东村进行一体化景区开发。旅游开发效果显著,2016年达东村全年接待游客量8万人,2017年前9个月接待游客量约12万人,旅游产业大大提高了村民收入。

(二)研究方法

本研究主要采用定量分析法。定量数据的采集主要以问卷调查的方式进行,调查对象均为在达东村居住10年以上的藏族居民。调查问卷包括藏汉两种文字,以发放藏文问卷为主,同时发放少量汉文问卷。

调查问卷的内容包括三部分:第一部分,调查样本的人口统计学和一般居住特性问题(性别、年龄、是否从事旅游相关行业、学历、月收入、婚姻状况、居住时间);第二部分,调查样本的增权感知,问项来自于Boley的RETS量表,并置于达东村背景下进行修正(如我有机会亲自参与达东村的旅游发展计划)[4];第三部分为旅游影响感知问项,问项来自于Andereck[2]和Wang[23]的相关量表。本次调查共发放185份问卷,回收185份,问卷回收率达100%;回收问卷中有效问卷174份,有效回收率为94.1%。

问卷数据的分析采用SPSS19.0软件进行频度分析、信度效度分析、相关分析和多重回归分析。频度分析用以检测样本的人口统计学和一般居住特性;信度效度和相关分析用以检测问卷量表的信度和效度;多重回归分析用以确定变量间因果关系[22]。

四、分析结果

表1:样本基本情况

(一)居民一般特性

表1为达东村居民人口统计学特性的相关频度分析。性别方面,男性受调查者占51.1%,与女性受调查者大致持平(48.9%)。年龄方面,青壮年(年龄段为21—40岁)调查者占大多数,约占58.7%。职业特性方面,从事与旅游相关职业者仅占30.5%。学历上,大部分为高中及以下的低学历者(90.8%)。月收入上,受调查者的月收入依照频度从大到小排列,依次为2001—3000元(53.0%)、2000元以下(38.4%)以及3001—4000元(8.6%),不存在4000元以上收入者,说明达东村居民的整体收入偏低。婚姻状况方面,已婚者(62.1%)高于未婚者(37.9%)。受调查者的平均居住时间为36.65年,多数为20年以上传统达东村居民,因此本研究结果可以代表本地居民认知。

(二)问卷信度和效度分析

达东村居民增权量表的原有11个问项中,问项7(达东村的旅游发展使我感到我拥有一个独特的文化背景可与人分享)和问项8(达东村的旅游发展使我想去为维持其特殊性而努力)在收敛的三个维度中其因子载荷在两个维度中均大于0.4,因此作为低效度问项被剔除。其余9个问项重新进行探索性因子分析,其分析结果显示如表2。首先,数据的KMO值为0.798(>0.6),且Bartlett球形检验近似卡方差结果在0.01(P=0.000)水平显著,说明因子分析的结果有效。其次,探索性因子分析共收敛三个维度,其特征值分别为2.179、1.971、2.336(>1),方差累计达72.062%(>60%)。各因子载荷均大于0.5,说明三维度居民感知增权量表具有较高的区分效度(Discriminant Validity)和聚敛效度(Convergent Validity)。三维度按照增权的理论基础分别命名为政治增权、心理增权和社会增权,证实了该量表的概念效度(Conceptual Validity)。另外,三维度分别进行信度分析的结果显示,信赖度卡方均大于0.7,证实了该量表具有较高的信度。

对达东村居民旅游影响感知量表的问项(共10个)进行探索性因子分析,问项4(生活空间变得越来越拥挤)和问项5(安全隐患越来越多)在收敛的两个维度中其因子载荷均小于0.4,因此作为低效度问项被剔除。其余8个问项重新进行探索性因子分析,其分析结果显示如表3。首先,数据的KMO值为0.678(>0.6),且Bartlett球形检验近似卡方在0.01(P=0.000)水平显著,说明因子分析的结果有效。其次,本研究因子分析共收敛两个维度,其显示的特征值分别为2.418、2.400(>1),方差累计达60.219%(>60%)。两维度内各因子载荷均大于0.5,说明该量表有较高的区分效度和聚敛效度。两维度按照基础理论分别命名为正面影响感知和负面影响感知,证实了该量表的概念效度。另外,两维度分别进行信度分析的结果显示,信赖度卡方均大于0.7,证实了该量表具有较高的信度。

表2:达东村居民增权量表信度效度分析

对增权和居民旅游影响感知所析出的5个因子进行相关关系分析的结果如表4所示。各因子间相关关系系数均小于0.5,再次证实了所析出因子间的区分效度。

表3:达东村居民旅游影响感知量表信度效度分析

表4:相关关系分析

(三)假说验证

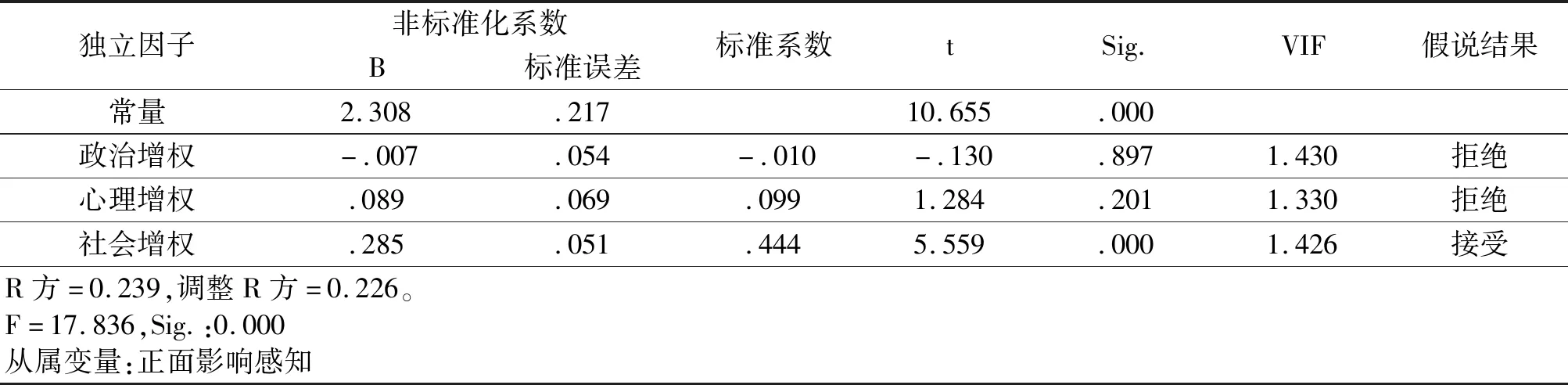

基于居民增权对本地居民的正面旅游影响感知研究模型的多重线性回归分析结果如表5所示。第一,研究模型的说明力为22.6%,且在0.01水平显著,证实该模型有效。第二,各独立因子的VIF值均在1—4之间,证实不存在多重共线性的问题。第三,社会增权对达东村居民的正面影响感知,与研究假说一致;而政治增权和心理增权对达东村居民的正面影响感知不存在显著影响。

表5:多重线性回归分析

基于居民增权对本地居民的负面旅游影响感知研究模型的多重线性回归分析结果如表6所示。第一,研究模型的说明力为4.4%,且在0.05水平显著,证实该模型有效。第二,各独立因子的VIF值均在1—4之间,证实不存在多重共线性的问题。第三,政治增权对达东村居民的负面影响感知呈现显著积极影响,与研究假说呈现相反的结果;心理增权对达东村居民的负面影响感知呈现显著消极影响,与研究假说一致;社会增权则对达东村居民的负面影响感知在0.05水平没有显著影响。

表6:多重线性回归分析

图2:分析结果模型

(四)假说结果追加分析

本研究的假说分析结果与假说预期存在一定差别,除社会增权积极影响正面影响感知以及心理增权消极影响负面影响感知外,其他假说预期均拒绝(图2)。Wang指出在乡村旅游视野下,本地居民对旅游发展的态度及影响感知受其是否在旅游发展过程中直接获取经济利益的影响[23];Maruyama同样指出在少数民族旅游背景下,经济利益的获取与否将对社区融合产生影响并最终影响本地居民对旅游影响的积极/消极态度[6]。据此,本研究针对研究结果作出以下假设:直接从事旅游行业的本地居民,对比从事非旅游行业的居民,居民增权感知对旅游影响感知的作用存在差异。该假设的验证通过分组多重回归分析进行验证,结果见表7、表8所示:

表7:分组多重线性回归分析(1)

表8:分组多重线性回归分析(2)

结果证实,是否从事旅游相关行业作为调节变量,居民增权对正面/负面旅游影响感知的作用存在显著差异。大致结果如下:

第一,从事旅游行业居民的政治增权对其负面影响感知有显著正面影响,即居民感知参与旅游决策的水平越高,其正面影响感知越强烈,该结果与以往的研究存在显著差异。Maruyama的研究结果证实少数民族社区居民的政治增权与其正面影响感知不存在显著关系,与本研究结果一致[6]。但从事旅游行业的少数民族乡村居民的政治增权与负面影响感知存在的消极影响关系在该系列研究中尚属首次被证实。为客观解读该结论,研究者与藏学专家、本地村民以及旅游专业专家就相关问题进行了深入访谈,结果大致从文化价值观、政治参与度两个方面得到解读。文化价值观方面,本地居民强烈的地缘意识以及文化认同感促使其在参与旅游决策过程中,过多地注意到旅游发展所带来的文化区别性破坏,即旅游参与者更敏感地感知到地方改变所造成的地方认同丧失,而促使其过多地重视旅游的负面影响。该分析从侧面证实了Speller的研究结果[24]。政治参与度方面,首先,藏文化中传统的重农轻商思想使居民消极地参与旅游决策;其次,本地居民广泛提及旅游决策方式存在的问题,旅游决策结果并未完全反映其诉求,造成居民的低自我效能感,这一点通过政治增权较低的均值可以证实(MEAN(整体政治增权)=2.48;MEAN(旅游行业从业者)=2.70);最后,旅游决策过程中,权力机构和居民间有效沟通渠道的建立也影响其旅游决策参与质量。

第二,旅游行业从业居民的心理增权整体上对其旅游影响感知不存在显著影响,相反,非旅游从业居民的心理增权整体上对旅游影响感知存在符合假说预期的显著影响,该结果证实了Wang的研究[23]。

第三,社会增权方面,非旅游从业居民的社会增权对其负面旅游影响感知不存在显著影响,但其影响力呈现积极面(Beta=0.143)。该结果证实,在达东村旅游发展过程中,非旅游从业居民所感知到的旅游发展所带来的社区凝聚力显著低于旅游从业人员(t-test检验结果:t=3.955;MEAN=0.52)。达东村旅游发展所造成的地方改变(Place Change)对非旅游从业人员的社区凝聚力感知具有负面影响,“尤其体现在与旅游发展中直接获利的村民相比较的时候,经济落差促使其加大了对旅游发展消极影响的权重(西藏旅游专家)”。

五、结语

本研究基于居民增权理论,以达东村藏族居民为研究对象,定量地分析了达东村居民增权对旅游发展所带来正面/负面影响感知的影响,结合以是否直接参与旅游行业为调节变量的追加分析以及定性分析,研究的结果如下:

居民增权对其旅游影响感知有显著影响,但影响效果和影响程度在以是否参与旅游行业为调节变量的调节作用下呈现显著差异。具体表现在,居民的心理增权对正面旅游影响感知没有显著影响,但非旅游从业居民的心理增权对该变量有显著积极影响。居民的心理增权对负面旅游影响感知有显著消极影响,尤其体现在非旅游从业居民的心理增权对该变量的显著消极影响方面。据此,对非旅游从业居民而言,心理增权是影响旅游影响感知的关键因素,而旅游从业居民的旅游影响感知则不受心理增权的影响[23]。全体居民的社会增权均对正面旅游影响感知有显著积极影响。居民的社会增权对负面旅游影响感知没有显著影响,但旅游从业居民的社会增权对该变量有显著消极影响。结合深度访谈的结果,该分析结果证实了社会增权对本地居民旅游影响感知的影响在一定程度上是社会比较的结果,非旅游从业居民通过与旅游从业居民的社会比较,而表现出较低的社区凝聚力感知[2][25]。全体居民的政治增权均对正面旅游影响感知没有显著影响。居民的政治增权对负面旅游影响感知有显著积极影响,主要体现在旅游从业居民的政治增权感知方面。该结果与预期假设呈现相反的结果。结合深层访谈,其原因需要考量本研究情景的特殊性,即藏族乡村居民的传统文化价值观和达东村旅游决策过程中村民的参与方式对其政治增权感知产生影响。

本研究首次将本地居民的旅游影响感知视作居民增权的从属变量,并从正面以及负面影响感知的角度分别进行测量,研究结果证实了居民增权对旅游影响感知的矛盾性[21]。旅游发展所带来的居民自尊强化、社区凝聚力强化以及权力强化并非基础研究中所假设的均起到强化居民的正面影响感知,调节居民的负面影响感知的作用,而是心理增权仅影响居民的负面影响感知,社会增权显著影响居民的正面影响感知,政治增权则表现出强烈的研究背景差异。其次,本研究将是否从事旅游相关行业视作调节变量,分组分析居民增权对旅游影响感知的影响结果差异。结果发现了心理增权对非旅游从业居民旅游影响感知的重要影响,同时发现了社会增权在影响非旅游从业居民感知消极旅游影响层面上的不确定性,以及政治增权在对旅游从业居民感知消极旅游影响层面上的强化作用。本研究的研究结果丰富了旅游目的地居民增权研究,研究结果与基础研究间存在的差异具有一定的学术价值。

实践方面,本研究结果为地方旅游发展过程中,通过调整居民增权减少其负面影响感知,增加其正面影响感知,最终实现可持续社区旅游发展的策略提供了参考价值。尤其是在西藏乡村旅游发展,深化乡村旅游扶贫,决胜2020年全面脱贫的关键时期,本研究结果具有一定的现实意义。同时在考量增加全体居民的心理增权,减少非旅游从业居民和旅游从业居民间的利益冲突以全面提升居民的社会增权,以及改革居民的旅游决策参与方式和建立有效的沟通渠道(如强化村委会的村民代表职能)方面具有一定的参考意义。

本研究存在一定的不足:第一,问卷虽然被背靠背翻译成藏文,并由原语民进行说明性发放,但是考虑沟通的有效性,研究对象经过筛选,多数为能够阅读藏文的居民,在某种程度上影响了问卷收集的随机性。未来的研究需要耗费更多的人力,借助人工诵读回答的方式收集更多的样本进行进一步的结果验证。第二,分析结果虽然进行了定性的结果解读,但是仅作为辅助工具,更广泛、更深层次的访谈资料需要进行收集,以构建更完整的西藏乡村旅游目的地居民增权概念体系以及探索更有效的居民增权方式。第三,基础研究证实了居民增权对旅游发展态度的影响,但是居民的旅游影响感知作为其旅游发展态度的影响因子,居民增权是否是居民对旅游发展态度的媒介对居民增权理论的研究尤其重要,因此未来的研究有必要构建此三者,乃至包括居民生活质量在内的多元结构模型,探索更为复杂的结构关系。