贫乏时代的初心与坚守

2019-11-05刘文生

文/本刊记者 刘文生

新中国成立后,蹒跚起步的医疗行业,在躁动与不安的时代如何寻得一条生存与发展之道?

1950年1月,新中国成立3个月后,12岁的安徽凤阳少年刘庭芳参加革命(工作),他的身份是凤阳县人民政府卫生所卫生员。卫生所共有三人,除刘庭芳外,一个位所长,一位是政府留用的国民党少校军医。刘庭芳跟军医学习发药、打针、换药。

卫生所主要为南下留在当地的解放军伤员和政府及直属机关干部服务,不对外服务。彼时,整个凤阳县城只有一家中医诊所和两家私人诊所,下面乡镇几乎没有任何医疗机构。

凤阳县的情况是全国的真实写照。据统计,1949年,全国有大小医院2600家,卫生专业技术人员505040人,病床80000张。农村地区医疗资源尤其匮乏,据1947年统计,占全国人口85%以上的农村仅有医院1437家,病床20133张。全国药品供应严重不足,绝大部分化学药品不能自制,最简单的医疗器械也要依靠进口。

1949年,我国人均期望寿命为35岁,是当时世界上人均期望寿命最低的国家之一。

面对民生凋敝、疾病流行、资源匮乏、城乡差距悬殊的严酷境况,共和国医疗卫生事业将如何起步?献身医疗卫生事业的刘庭芳们又将如何与一个萧瑟衰微的行业休戚与共?

卫生工作“四大方针”

1950年冬,凤阳县殷涧区(现大庙镇)苗营子乡发生病灾,政府下达命令,凤阳县卫生所派出年仅12岁、工作数月的刘庭芳前去救灾。县政府同时派遣一名行政人员与刘庭芳同行。二人行至中途,路遇流水涧湾,无桥,冰天雪地中,西北风刮在脸上如刀割一般。刘庭芳犹豫片刻,脱下胶鞋和袜子,一脚插进冰窟窿。那种深入骨髓的痛,他终身难忘。

到了苗营子乡,眼前的景象让从小在县城长大的刘庭芳目瞪口呆:家家住低矮的茅房,家徒四壁,人们躺在地上,破旧的薄被露出发黑的棉絮,有的人家靠烧牛粪取暖。一个村所有村民都已患病,他们瑟瑟发抖,发出“哼哼唧唧”的声音。刘庭芳不知道村民所患何病,咳嗽、发烧、拉肚子是基本症状。他随身携带的只有一支进口体温表和很少的药。他去了五六家人家,为他们量体温,发放阿司匹林和甘草片。除此之外,12岁的刘庭芳概莫能助。

1990年,担任凤阳县卫生局局长的刘庭芳首次下乡调研,去的就是苗营子乡。他乘坐上海牌小轿车经过1950年冬赤足趟过的那个涧湾(已有桥),在河边站立良久。2017年,他又去了一次苗营子乡,从县城到那里,已经是宽广的一级公路。

1950年冬,年少的刘庭芳并不知道他所面对的病灾只是全国流行病、传染病形势的冰山一角。

新中国成立初期,民众中传染病、寄生虫病、地方病十分流行。鼠疫、霍乱、天花、血吸虫病、黑热病、痢疾、结核病、性病、麻风病、克山病、营养不良疾病肆虐。

彼时,全国结核病患病率高至4%,死亡率高达250/10万,全国每年死于结核病者约100万;性病患者约有1800万~2000万人。一些大城市梅毒患病率为4.5%~10.10%;全国患麻风病患者约50万人;全国还有80%的地区有地方病,涉及人口高达4亿多人;地方性甲状腺肿流行全国,患者在1300万人以上;大城市产妇平均死亡率为15‰,小儿死亡率城市平均为130‰,农村为170‰,全国每年有20余万妇女和100多万新生儿被夺去生命。

疾病猛于虎,政府显然认识到了问题的严峻性。1950年8月,第一届全国卫生会议在北京召开。毛主席为大会题词:“团结新老中西各部分医药卫生人员,组成巩固的统一战线,为开展伟大的人民卫生工作而奋斗”。

此次会议确定了新中国“面向工农兵”“预防为主”“团结中西医”的卫生工作方针。1952年,国家又提出“卫生工作与群众运动相结合”的方针,这样就形成了新中国卫生工作的四大方针。

“面向工农兵”是明确服务对象问题,也就是规定卫生工作要为广大人民群众服务,尤其要服务占我国人口80%以上的农村,日后毛主席又进一步指出,要把医疗卫生工作的重点放到农村去。

“预防为主”是要以科学的态度对待疾病,根据疾病的发展规律,从预防着手,防病于未然。实际上,预防为主一直是贯穿我国医疗卫生事业发展的主线之一,在今天的大健康时代,其重要性日渐凸显。

“团结中西医”提出后成为党的一贯方针。保护中医、重视传统医药一直是医疗卫生事业发展的重要内容。新时期,习近平总书记更是指出,中医药是中华文化伟大复兴的先行者。

“卫生工作与群众运动相结合”是要把群众动员起来,参与卫生工作。日后轰轰烈烈的爱国卫生运动便是生动体现。

现在回头去看,新中国成立初期确立的卫生工作“四大方针”以其难能可贵的超前性、稳定性、连贯性指引了共和国70年的卫生事业发展。

“四大方针”确立后,全国范围内采取了一系列措施加强医疗卫生事业发展。1951年,卫生部先后发布《关于健全和发展全国卫生基层组织的决定》《农村卫生基层组织工作具体实施办法》《关于组织联合医疗机构实施办法》,要求基层人民政府加强基层卫生工作,大力加强防疫工作,调查当地危害最大的流行病、传染病;改造接生婆和训练接生员;大力训练初级卫生人员。

1952年和1953年,政务院(国务院前身)相继颁布实施《关于实行公费医疗预防的指示》和《劳动保险条例》,向全国各级人民政府、党派、工青妇等团体、各种工作队以及文化、教育、卫生等事业单位的国家工作人员和革命残废军人提供公费医疗,向厂矿企业职工提供劳保医疗。对占中国人口绝大多数人口的农民,基本上采取依靠群众办医、实行农民自费看病的办法。

1 青年时期的刘庭芳。

2 50年代,医务人员为幼儿进行口腔检查。

中国二元社会福利保障制度就此形成。

第一代放射科医生

为了加快农村地区医疗卫生事业发展,政府要求将散在各地农村的以中医为主体的个体开业者,逐步组织为民办公助的区卫生所和联合诊所、乡卫生站(医疗站)、医药合作社。1951年开始,私人诊所、药铺中的开业人员,本着自愿合作、民主管理、集体经营、政府领导的原则,办起了中医或中西医结合等多种形式的联合诊所。

联合诊所由个体开业医生联合组成,实行独立核算,自负盈亏,民主管理。联合诊所是政府鼓励下医务人员自愿组织起来的医疗卫生机构,1956年,由私人开业医生组织的联合诊所已由1950年的803所发展到6.1万个。人民公社化以前,联合诊所是农村基层卫生的主要形式。1958年人民公社化后大部分转制,到1960年末农村合作医疗制度普及后,才退出历史舞台。

同时,国家在县一级投资建立卫生院,运用群众运动的方式大力开展爱国卫生运动。

1954年,凤阳县人民政府卫生所改成县卫生院。当时县以下行政区划为区,区级层面设置4个区卫生所,相当于现在的中心卫生院。区以下乡级层面便再无卫生机构。刘庭芳先后到两个区卫生所工作。

“现在提的一体化都是过去的东西,那时县卫生院和区卫生所属一个体制,医护都是县政府工作人员,可以上下调动。”刘庭芳回忆,三年困难时期,财政无力负担,区卫生所都改成了集体所有制,与县政府体系脱钩,医务人员也不再是国家工作人员。

农业合作化运动兴起后,农业生产合作社开始兴办保健站。经过十天至半个月培训的保健员可执行宣传卫生政策、协助卫生部门开展预防接种、为社员提供伤口包扎和急救之类的简单医疗服务。

刘庭芳清华大学医院管理研究院创始人中国医院品质管理联盟主席(创始人)国际医疗质量与安全科学院终身院士

1956年农业合作化高潮时期,区卫生所普遍发展为区卫生院,设置了少量的病床和产床,乡卫生站、联合诊所和医药合作社组合为民办公助的乡卫生所。1958年,国家在县设人民医院,在公社将联合诊所、农业社保健站和区卫生所合并成人民公社卫生院,由公社经营管理;在大队设保健室,生产队配保健员、接生员和保育员,一个形式上比较完整的农村医疗卫生体系就此形成。

1958年,刘庭芳所在的凤阳县卫生院改为凤阳县人民医院。为了体现预防为主,学习苏联模式,县级层面建立了县卫生防疫站、妇幼保健站、专科防治所、卫生宣传站等卫生机构。刘庭芳到县卫生防疫站任防疫股股长兼医士。

一个下午,卫生防疫站接到政府通知,里楼公社有小孩子得了肺炎,为防止传播,需要防疫站紧急前往解决。晚上7点,刘庭芳和另外一个防疫员启程。此时天降大雨,伸手不见五指,他们手提煤油灯,迷失在乡间泥泞的道路。他们一面敲门问路,一面还要防备随时可能窜出的狗,夜里1点,狼狈不堪的二人终于到达公社。打探情况得知,原来仅仅是当地一个税务所所长的孩子发烧咳嗽。

50年代末期,国家加快了对农村医疗卫生建设的步伐。1960年2月,中共中央批转卫生部党组《关于全国农村卫生工作山西樱山现场会议情况的报告》,要求加强县医院建设,规定从1960年起,高等医药院校医疗系的新毕业生应分配40%~50%到县医院,并有计划地从城市医疗卫生机构抽调一定数量的有经验的医生分配或下放到县医院工作。要求在1962年以前,每家县医院床位扩充到100~200张,各主要科室配备较高水平的中西医生。

县卫生防疫站工作的刘庭芳,在省卫生厅统一安排下,到安徽医学院(现安徽医科大学)附属医院放射科学习。刘庭芳想成为放射科医生,而非放射科技术员,因为县域内真正缺乏的是放射诊断医生。但要成为诊断医生,需要大学学历,刘庭芳不具备条件。他向省卫生厅求助,卫生厅电话打到安徽医学院教务处,说:“你们要实事求是,现在县里根本没有大学生。”后者仍旧不同意。

无奈之下,刘庭芳在卫生厅协调下转至解放军105医院,学习放射诊断。105医院开设了一个班,为地方培养人才。军医们倾注了极大的热心和精力带教,半年时间刘庭芳就可以单独值班。与此同时,安徽省卫生厅在合肥医学专科学校开设放射医生专修班,刘庭芳接到政府通知前往学习。那时正值三年困难时期,各方面条件都艰苦无比,30个调干生(在职生)组成的班级,一年之内离开的人员超过三分之一。

刘庭芳一直坚持到毕业,两年时间内,对放射医学进行了系统的理论学习,他也成为安徽省县级医院的第一批放射科医师。

“该叫老爷卫生部”

学成归来的刘庭芳要在凤阳县人民医院开展放射工作,但他面临着远比想象困难的局面。

当时医院引进了一台由一个小工厂装配的30mA小型X光机,只能拍最普通的片子,且防护非常差。1961年,县城没有通电,医院点着煤油灯,X光机无法工作。有人劝刘庭芳放弃,到内科工作。

“组织培养我好几年,且临床需要,群众为了‘照镜子’(拍X光),从凤阳到蚌埠,来回要花两三天时间。如果开展起来,老百姓在家门口就能解决问题。”刘庭芳如此回应。

他突然想到了解决的办法。医院斜对面的县有线广播站有个小型发电机,可不可以借用?他去广播站协调,广播站怕影响播音质量,不同意。此外,他还面临另一个问题,即使对方同意,要把电流从广播站引入医院放射科,也需要500米长的电线。那是三年困难时期,商品短缺,根本无法买到电线。他双管齐下,一方面继续同广播站协调,一方面找县领导帮忙,到水电局借用电线。

坚持两个月后,两件事都办成了。凤阳县人民医院终于可以拍摄X光,但老百姓不信任,一个小小的县医院能玩这种“高科技”?他们仍旧去蚌埠。为了让老百姓放心,刘庭芳每个礼拜都会把拍好的片子和诊断报告拿到蚌埠去,请之前实习时的老师进行复核。他把老师的意见一一记下来,拿回去给患者看。刚开始符合率只有70%,后来慢慢超过90%,刘庭芳有了自信,医院临床医生和患者也有了信任。他养成的习惯也一直保持了下去,即使日后当了放射科主任,对重大疑难问题,他都要送上去让老师们看一看。

本来30mA的机器只能拍胸片和透视,刘庭芳不断努力下,硬是开展了胃肠造影、静脉肾盂造影,当地老百姓得到极大方便。

这一时期,农村医疗卫生事业发展取得长足进步。至1965年底,全国有县医院2276所,床位175409张,卫生技术人员131033人;乡镇卫生院36965所,床位132487张,卫生技术人员214427人。全国省、市、自治区和地区级以及县级的医疗机构、卫生防疫站、防治所、妇幼保健院(所、站)都己建立起来。

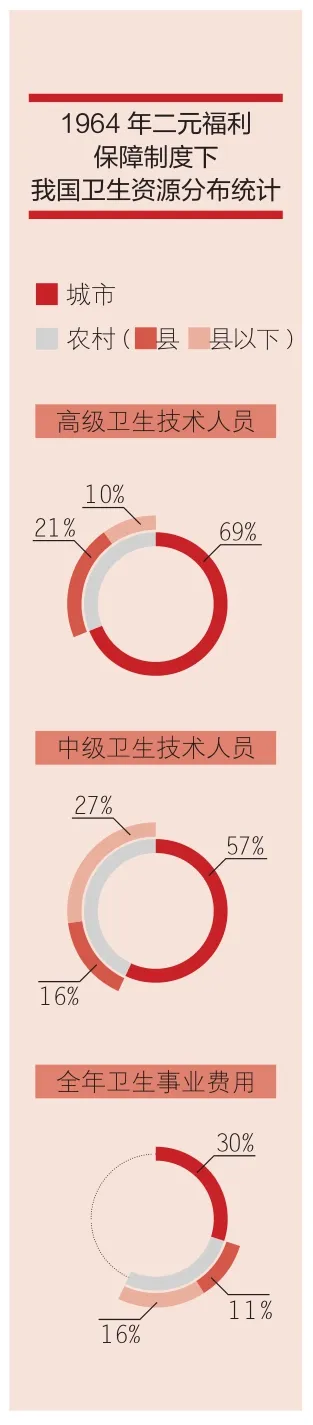

但囿于二元福利保障制度的特点,这一时期卫生事业的人力、物力、财力还主要放在城市。据1964年统计,卫生技术人员分布中,高级卫生技术人员69%在城市,31%在农村(县和县以下),其中在县以下的仅占10%。中级卫生技术人员城市占57%,农村占43%,县以下的仅占27%。经费使用上,全年卫生事业费用于公费医疗的占30%,用于农村的占27%,其中用于县以下的仅占16%。也就是说,用于享受公费医疗的830万人员的经费,比用于5亿多农民的还要多。

1965年6月26日,毛主席发出指示,把卫生事业的重点放到农村。关于“6·26指示”,行业流传着不同版本。中国医师协会会长张雁灵在一次公开会议上披露了其中的细节。他介绍,毛主席批评卫生部的著名讲话并非如后来人们所说的当着时任卫生部部长钱信忠的面进行。

6月26日当天,毛主席召集卫生部主要领导在中南海开了一次座谈会。会上,他提出,卫生工作的重点应该是加强基层和农村卫生。座谈会后,毛主席又召集中南海保健局卫生处的医生,发表了即兴讲话。毛主席说:

“告诉卫生部,卫生部的工作只给全国人口的百分之十五服务,而且这百分之十五中主要还是老爷。广大的农民得不到医疗,一无医,二无药。卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或老爷卫生部或城市老爷卫生部好了。……把医疗卫生的重点放到农村去嘛。”

中南海保健局卫生处把讲话记录交给周恩来总理,周总理又和刘少奇同志沟通,向卫生部传达了情况。“那个月召开了3次会议,一次政治局会议,一次卫生部大会,毛主席和周总理又一起听了汇报,最终形成了‘6·26指示’。”张雁灵说。

“6·26指示”后,各地逐步把人力、物力、财力的重点放到农村。大批的城市卫生人员被下派和下放到农村医疗卫生机构,大量的医疗器械也下拨到农村卫生机构,卫生经费也开始向农村倾斜。

卫生部组成北京第一批巡回医疗队,由医学专家黄家驯、吴英恺、张孝骞、钟惠澜、林巧稚、王叔咸及著名中医赵炳南、朱颜、叶心清、郗沛林等组成,分别赴湖南湘阴及北京郊区县开展巡回医疗。据1965年上半年统计,全国城市共组织了28000多人下农村。绝大多数省区的医疗队都有一流的专家、教授、名中医参加。

放射科医生如何响应毛主席号召?基层没有设备,刘庭芳要把X光机搬到村民家门口。为便于携带,他画出图纸,找木匠把除球管和荧光屏外的其他结构都改成木质。他把木质X光机放在平板车上,和技术员一道,拉着车,跑了好几个区。当地报纸对此事做了报道:县医院医生把X光机搬到农村,在家门口为农民“照镜子”。

赤脚医生的黄金时代

1964年春,湖北省长阳土家族自治县乐园公社党委把只读过3年私塾的覃祥官送到县中医进修班学习。当时,谁也没有料到,湖北一个不起眼公社的一次平常行动将很快引发蝴蝶效应,改变亿万农民的医疗卫生境况。

学成归来的覃祥官担任了乐园公社卫生所医生,他是一个不甘于现状、善于思考的医生。没过多久,通过深入各生产队调查摸底后,他拿出了《关于乐园公社杜家村大队试行农民合作看病的草案》。

1 赤脚医生到田间地头为村民诊治。

2 70年代,医务人员深入农村开展巡回医疗工作。

3 70年代初,顾湲在大兴安岭呼盟莫力达瓦旗插队。

4 2008年,顾湲再回当年插队的莫旗向阳村。

1966年8月10日,中国历史上第一个农村合作医疗试点——“乐园公社杜家村大队卫生室”挂牌。覃祥官辞去公社卫生所的“铁饭碗”,在大队卫生室当起了记工分、吃农村口粮的乡村医生。

合作医疗模式下,农民每人每年交1元合作医疗费,大队再从集体公益金中人均提留5角钱作为合作医疗基金。在本公社看病,除挂号费(每次0.05元)、住院费、营养滋补药品费仍然由个人负担外,其余一切费用均予以免收。覃祥官还在大队卫生室和小队土药房开辟了药园,种植了大量常用药物。大量廉价中草药和自制成药充实了卫生室、土药房,减少了合作医疗经费的开支,减轻了农民的负担,深受农民群众的拥护。

杜家村大队创办的合作医疗迅速在全公社6个大队推广。

1968年下半年,一份反映乐园公社合作医疗情况的调查报告,几经辗转送进了北京,引起中央领导的高度重视。此后不久,《人民日报》头版头条转发了这篇题为《深受贫下中农欢迎的合作医疗制度》的调查报告,称合作医疗是一件新事物,称赞覃祥官是“白求恩式的好医生”。

由于得到毛主席赞许,这项制度受到各级政府极大重视,合作医疗在全国广大农村迅速推开。与合作医疗相伴相生的是大批半医半农的卫生员,他们在经过短暂培训后,背起药箱,走村串户为村民们看起了病。1968年,这个群体被正式称为“赤脚医生”。

顾湲出生在高级知识分子家庭,父亲顾颉刚是胡适的大弟子,解放前跟鲁迅有些矛盾。“文革”后,“出身不好”的顾湲在学校处处受气,连共青团都入不了。高中后赶上“上山下乡”,她巴不得赶紧逃离北京。1969年,她和几个同学前往内蒙古大兴安岭呼盟莫力达瓦旗插队。

莫力达瓦山水很美,却很穷。那个年代,克山病大肆流行,这种以心肌病变为主的地方性疾病在我国东北、西北农村地区发病率较高,病区年发病率超过50/10万,病死率达98%。顾湲到达的那个冬天,以女性和老人为主的克山病患者一片一片死去。和她同行的一个同学有患病征兆,心脏开始出现问题。

那年,由上海中医学院、浙江中医学院等集体编著的《赤脚医生手册》出版,这本从常见咳嗽到复杂心脑血管疾病和癌症、从灭蚊灭蝇防病知识到核武生化武器防护、从草药到常用西药等无所不包的深紫色塑料皮封面的手册,一经问世便成为风靡全国的畅销书,各地赤脚医生几乎人手一册。

顾湲一行人自然带有《赤脚医生手册》,她们自学手册,想办法买药,解决自己的问题。村民向她们求助:“你们识字,不给我们看,我们就死路一条。”现实逼着这几个从未接触过医学的姑娘翻阅手册、上山采药,为村民解决问题。

赤脚医生的经历不经意间为顾湲打开了医学的大门。日后,她在首都医科大学求学、任教,为全科医学进入中国作出重要贡献。

下乡知青、贫下中农子女和各生产大队中原先的保健员、卫生员、接生员经过业务培训后成为赤脚医生,一般生产大队都有2~3名赤脚医生。他们负责对社员进行简单治疗、转诊、预防接种、计划生育、传染病管理与血吸虫病防治。赤脚医生的劳动按工分算,以不低于同等劳力的大队干部为准。

三级医疗卫生体系(县级医院、公社卫生院、大队卫生所)、赤脚医生群体与合作医疗制度构成了当时中国农村医疗卫生的三大支柱。至1975年底,全国已有赤脚医生1559214人。合作医疗发展鼎盛时期,全国农村卫生人员人数达500多万,其中赤脚医生180多万,卫生员350万,接生员70多万。

赤脚医生大大缓解了农村缺医少药的局面,提高了农村居民对基本医疗保健服务的可及性和可得性,显著改善了农村人口的健康水平,被国外专家称赞为“开创了发展中国家人口大国较好地解决了农村问题”的“中国模式”。

赤脚医生大大缓解了农村缺医少药的局面,提高了农村居民对基本医疗保健服务的可及性和可得性,显著改善了农村人口的健康水平。

命运开了个大玩笑

集体经济支撑的以赤脚医生为核心的农村医疗卫生体系,在一系列制度保障之下,保持着相对规范和健康的发展。相比之下,城市医疗机构则在社会制度瓦解和各类运动背景下,呈“礼崩乐坏”之势。

邓榕所著《我的父亲邓小平·“文革”岁月》中记载,邓朴方在某医院住院时,基本没有什么检查和治疗,给他看病的老教授因为“资产阶级学术权威”的问题遭受冲击,无法提出有效的治疗方案。邓朴方患泌尿系感染常发高烧,医院给他打链霉素时没有注意,造成一边耳朵完全失聪。

杨绛先生也写过一事。钱锺书被送入急诊室,大夫给他打针又输氧。将近四小时之后,钱锺书的呼吸才缓过来。他的医疗关系不属于那家医院,性命抢救过来后,医院就不管了。钱锺书只好在暖气片的木盖上躺着休息。

“文革”期间,行业凋敝,当时对医院的形容是“早上是茶馆,中午是饭馆,晚上是旅馆”。“文革”前建立起来的规章制度都被破坏了,医院实行“医护一条龙”,医生做护士,护士做医生。

80年代初,医疗卫生行业的重点任务是开展整顿,着重解决医院“脏乱差”现象,改变门诊“三长一短”、急诊不急的状况。彼时,设施简陋、设备缺乏、机构松散、技术薄弱是医疗机构主要状态,但最严峻的挑战是十年浩劫造成的人才断档。

参加1977年高考的苏北灌云县青年董家鸿填报的志愿几乎都是数学或物理系,但却阴差阳错被一所医学院——徐州医学院录取。入学两年后他才知道,当时只要过了分数线的考生档案全部放在大会议室的桌子上,会议室门一开,各高校的招生老师就冲进去“抢”档案,根本不按高考志愿挑选。

相比之下,医院家属院里长大的山西太原青年王杉不假思索填报了山西医学院,经老师提醒,又增加了一个重点院校北京医学院。当时,父母不在身边,无暇顾及,从小自立的王杉自主完成了志愿填写。他报考医学系仅仅是因为父母是医生,对其他行业的了解几乎为零,朦朦胧胧对医学的认识来自从小在医院大院成长的经历。

80年代医院化验室门前排队的患者。

1977年,浙江台州16岁的高中毕业生陈海啸由于政审不合格,连参加高考预考的资格都没有。一年后他获准参加高考,成绩超过重点线31分,却没有得到录取通知书,多方打听才知道政审结论为“不宜培养的家庭子女”。没多久,中央作出批示,家庭问题不得影响子女上学,陈海啸收到了迟来的录取通知书,不是他报考的浙江大学机电系或物理系,而是温州医学院医疗系。

当时,他们或对医学没有认知,或认为医生只不过是做一些问诊、查体、开处方等重复性的工作,与陈景润等人从事的工作相去甚远,但命运却同时跟他们开了一个巨大的玩笑。多年以后,他们仍能在内心深切地感触这个“玩笑”,他们感谢命运的安排,感谢那个伟大的时代,感谢那个作出选择的自己。

1978年,刘庭芳所在的安徽省凤阳县一个名叫小岗村的地方,18位村民在一份生死契约上摁下鲜红的手印,掀开了中国农村改革的序幕。家庭联产承包责任制的迅速推开使农村合作医疗失去了集体经济的支持,也失去了存在的社会基础。

1985年,《人民日报》发表《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》,一个时代宣告结束,另一个时代正在开启。

“长此以往医将不医”

十一届三中全会后,卫生部门负责人开始提出“运用经济手段管理卫生事业”。 1981年,卫生部下发《关于加强卫生机构经济管理的意见》,将实施近三十年的“全额管理、差额补助”的医院财务管理办法改为“全额管理、定额补助、结余留用”的新办法,鼓励医院增收节支。

顾湲介绍,文革之后,百废待兴,国内医学界意识到中国和世界水平差距过大,各级公立医院开始向政府要钱、要设备、要人员进修机会。政府承担不起,只投入了一些重点医院,对广大医院则“只给政策不给钱”。

1985年,国务院批转卫生部1984年8月起草的《关于卫生工作改革若干政策问题的报告》,其中提出:“必须进行改革,放宽政策,简政放权,多方集资,放开搞活,开阔发展卫生事业的路子。”

“政策还在征求意见时就遭到大医院激烈反对。”顾湲回忆,医院管理者认为公立医院只管医疗教学科研,亏损必须由政府承担。那时住院不交押金,很多人看完病或看病中途就逃费离开,医院无法追回,每季度、每年都要上报亏损,政府全额补贴。

顾湲参加的一个医学伦理讨论会上,院长们就鼓励医院创收的政策进行了激烈讨论。有院长提出应参考国外模式,由第三方向老百姓集资,然后按发生的费用分配给医院,医院不用考虑赚钱的问题,也不用政府直接投入。

该建议被送达分管副总理,总理办公室很快给出回应。大意是,建议很好,这确实是世界通行做法,但目前不适合中国。因为医疗保险光靠保费无法维持,需要股票市场的支持,彼时国家还没有股票市场。

“看到这个回应后很多院长哭了,有的院长辞职了。他们直言‘长此以往,医将不医’。为了创收,院长要把指标分解到科室,科室分解到每个医生,医生再分解到患者头上。医生看病必须要考虑经济利益,那还是原来的医生吗?”顾湲说。

鼓励医院创收,就要让医院获得更多患者,如此,实行多年的分级诊疗制度被打破。

农村合作医疗制度下,社员到医疗站看病,药费、治疗费基本免交,如果医疗站因技术、设备等原因需要将患者转往公社、县或外地治疗者,必须经医疗站医生签署意见,大队医疗站领导小组批准,方能转诊和报销。该制度被打破后,患者涌向大医院,基层医疗彻底失去了发展的根基。

30年后,当分级诊疗成为医改核心任务,在困难重重中前行时,不少人将无限怀念80年代以前那个秩序井然的时代。

但无论如何,新时代的大闸已不可逆转地打开。一个行业的发展逻辑、一代人的成长方式都将发生颠覆性的变化,面前的路布满荆棘,孕育着希望。