砒砂岩区侵蚀治理技术研究进展

2019-11-01姚文艺肖培青王愿昌申震洲

姚文艺,肖培青,王愿昌,申震洲

(1.黄河水利科学研究院,河南 郑州 450003; 2.水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,河南 郑州 450003; 3.水利部水土保持植物开发管理中心,北京 100038)

鄂尔多斯高原砒砂岩区是我国典型的生态脆弱区之一,也是黄河流域乃至世界上侵蚀最为剧烈、最难治理的地区[1-2]。砒砂岩是由古生代二叠纪、中生代三叠纪、侏罗纪和白垩纪所形成的由砂岩、砂页岩、泥质砂岩构成的岩石互层,属于大陆相碎屑沉积岩类[3],具有无水坚如磐石、遇水烂如稀泥的特性。该区属于生态环境多要素过渡带,环境异质性极为突出,水蚀、风蚀、冻融等多类型侵蚀复合,区域土壤侵蚀模数高达3万~4 万t/(a·km2),也是黄河粗泥沙来源的核心区[1,4]。因此,砒砂岩区土壤侵蚀治理是构建我国生态屏障和保障黄河长治久安重大战略目标的迫切需求。长期以来,砒砂岩区被列入国家生态环境建设和水土流失治理重点区[5],砒砂岩区土壤侵蚀治理技术研发也成为水土保持、生态等领域关注的中心课题。

在1985年水利部原部长钱正英提出的“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口”科学建议下,通过黄土高原水土保持世行贷款第一、二期项目[6]及晋陕蒙砒砂岩区沙棘生态工程等投资项目[1,7],开展了砒砂岩治理的篇章[2],探索了砒砂岩区种植沙棘的技术与措施,取得了改善区域生态环境、减少入黄泥沙的效益[8]。在利用沙棘治理砒砂岩的实践基础上,毕慈芬等于1992年提出了植物“柔性坝”治理砒砂岩沟道侵蚀的技术,并开展相关的试验研究[2,9]。但遗憾的是,之后对砒砂岩区沙棘等生物措施的研究相对来说却并不多。近年来在国家科技计划及有关省部级等科技计划的资助下[10-13],在砒砂岩区水土保持综合治理途径、抗蚀促生及砒砂岩改性与资源利用等方面相继开展了不少探索,可以说这些研究在理论、技术及实践上均较以往有所突破。由于砒砂岩是我国鄂尔多斯高原特殊的岩类,目前,并没有见到国外开展砒砂岩侵蚀治理技术的相关研究,仅有关于单一的砂岩或单一的泥质砂岩侵蚀治理方面的研究成果见诸报道[14-16]。

砒砂岩区侵蚀类型多且其过程复杂,侵蚀-地貌-植被耦合时空分异性突出[1,17-18],对其治理的难度非常大,必须考虑多类措施优化配置、多项功能互补,突破以往的常规治理思路与技术,建立基于砒砂岩区生态承载力的侵蚀阻控与植被恢复综合治理技术与模式。为此,本文对以往关于砒砂岩侵蚀治理技术的主要研究成果进行综述,并讨论存在的问题,提出需要进一步研究的科学问题与关键技术,展望砒砂岩区侵蚀治理技术研究的未来主要发展方向,为砒砂岩区侵蚀治理技术研发与实践提供参考。

1 砒砂岩侵蚀主要特征

认识砒砂岩侵蚀特征是研发有效治理技术的基础。我国砒砂岩区总面积1.67 万km2,集中分布在内蒙古自治区鄂尔多斯市的东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、杭锦旗,在陕西省的神木、府谷两县,山西省的河曲、保德两县,内蒙古的清水河县有零星分布;分布范围东至黄河,西达杭锦旗境内的毛布拉孔兑(孔兑为蒙语,指洪水沟),从西北向东南沿毛乌素沙地东北缘分布,南抵陕西省神木县城,北到库布齐沙漠南缘。根据砒砂岩地表覆盖物及其覆盖程度不同,将砒砂岩区分为覆土、覆沙和裸露三大类型区,其中覆土区面积0.84万km2,覆沙区面积0.37 万km2,裸露区面积0.46 万km2,分别占总面积的50.2%、22.2%、27.6%。覆土区沟壑密度在3~6 km/km2之间,植被覆盖度为20%左右,侵蚀模数约为1.5 万t/(km2·a),属剧烈侵蚀区,土壤侵蚀以水蚀为主,水蚀、风蚀和重力侵蚀交替发生;覆沙区沟壑密度为1~3 km/km2,地表沙化严重,侵蚀模数约为0.8 万t/(km2·a),以风蚀为主,呈现出风、水复合侵蚀的景观;裸露区地貌多呈岗状丘陵,沟壑密度为5~7 km/km2,基岩大面积裸露,植被稀少,覆盖度极低,侵蚀模数在2.1 万t/(km2·a)左右,以水蚀为主,复合侵蚀严重[1]。

砒砂岩易于侵蚀除与该区域的气候、地貌及植被等因素有关外,与其自身的岩性有很大关系。砒砂岩的造岩矿物有石英、长石、方解石和蒙脱石等,其中性质稳定的石英较一般岩石的含量为低,而遇水易于膨胀的蒙脱石含量却较一般岩石高达数十倍,同时易发生风化的长石含量也较高,进而使得砒砂岩极易发生水蚀和风化剥蚀[19-20]。从砒砂岩的化学成分来说,其含有Na2O、K2O、CaO等多种不稳定的化学成分,这些不稳定组分遇水极易发生化学反应,破坏砒砂岩的既有结构,削弱其抗蚀能力[21-22]。不同颜色的砒砂岩所含矿物、化学成分有一定的差别,其抗侵蚀性能不同[22-23]。砒砂岩区水平裂隙较少,垂直裂隙较多,导致砒砂岩的抗侵蚀性能弱,发生重力侵蚀。砒砂岩矿物颗粒间的胶结物以黏土矿物和方解石为主,连接方式主要是颗粒支撑、孔隙式胶结,个别情况会出现接触式胶结,颗粒间不密实,排列紊乱,无定向性,结构稳定性差,抗蚀性弱[24]。

2 砒砂岩区治理措施

经过多年的探索,砒砂岩区的治理措施主要有传统的生物措施和工程措施,也有其作用兼具生物、工程措施功能的植物“柔性坝”,还有近年基于砒砂岩侵蚀岩性机理所研发的抗蚀促生措施及砒砂岩改性淤地坝措施等。

2.1 生物措施

生物措施包括乔灌草等种类。在裸露的砒砂岩上,自然情况下寸草不生[25],成为难以治理的“环境癌症”、“地球生态癌症”。经过多年实践,先后选择了杨树、油松、柠条、杨柴、紫花苜蓿、沙打旺等多种植物作为治理砒砂岩区的生物措施,但通过检验证明,沙棘更为适合作为砒砂岩区治理的“先锋”生物措施[25-26]。

2.1.1沙棘林

沙棘属植物区系为旧大陆温带分布区类型[27],其根系发达,抗干旱风沙,耐盐碱贫瘠,御严寒酷暑,在砒砂岩区生长良好[28]。沙棘在砒砂岩区的萌蘖能力较强,根据胡建忠等[29]研究,2~8 a 沙棘人工林的萌蘖能力为0.2万~8.0万株/hm2,沙棘萌蘖能力和频度随林龄而变化,在2~4 a的前期逐渐增加,到5~6 a达到最高,之后又逐步下降。在分蘖中,雌雄发育是不同的,通过对砒砂岩区0°~48°的沟底、沟坡、梁峁顶共计36块沙棘人工林标准地的调查[30],沙棘人工林雌雄比例平均为1∶2.6,雄株比雌株多1.6倍,雌雄比例呈现出低林龄时雄株比例很高,而5~8 a时雌雄比例变化渐趋平缓。同时,萌蘖与植株有一定关系[25],2~8 a沙棘植株的平均高、地径分别与萌蘖株高、冠幅呈正相关关系,40%~70%的中等盖度萌蘖能力最高。沙棘对减轻地表侵蚀的作用与其较发达的根系有关,尤其是水平根系在砒砂岩区可达137 cm[31],垂直分布的深度约40~50 cm[32-33]。沟底的沙棘根系明显发达于坡顶或坡面[34],这也是提出沙棘“柔性坝”的依据之一。

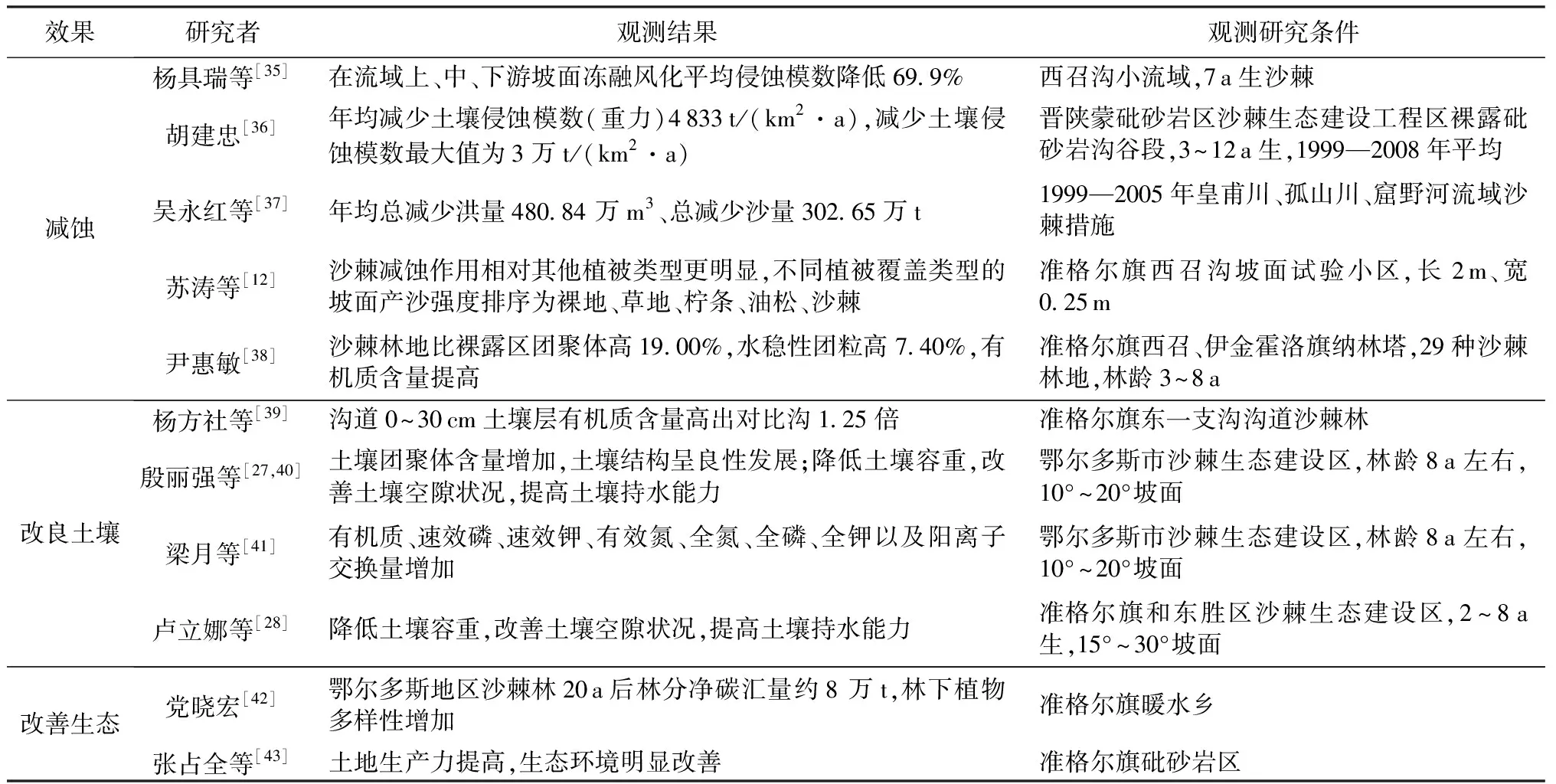

沙棘的效益是多方面的,包括减水减沙、改良土壤、增加土壤含水量等。由于研究的区域、沙棘生境及性状等方面的差异,不同研究者对同类效益指标的观测是有一定差异的(表1)。

表1 沙棘生态效益观测结果

2.1.2油松人工林

油松是砒砂岩区乡土树种,在砒砂岩侵蚀物质沉积区及覆土、覆沙砒砂岩坡顶均有分布。根据调查[44],油松尤其适宜在裸露砒砂岩区侵蚀物沉积带生长,在覆土区次之,覆沙区再次之。油松抗干旱、耐贫瘠,为浅根系树种,在砒砂岩30°以下坡面上良好生长,水土保持效果较好。一般选择1~2 a生的油松幼苗进行栽种。油松主要是通过调节自身特性、生物量分配模式以及水分利用效率来提高应对干旱的能力[45]。根据王百田等[46]研究,适宜油松生长的土壤水分为10%~18%。在土壤水分含量为14.2%时,达到最大光合速率5.7 μmol/m2。油松茎流速率在白天变化大,在夜晚变幅小[11]。金争平等[47]的研究表明,油松在砒砂岩坡地的生长量>沙土坡地生长量>黄土坡地生长量。根据五分地小流域的调查,油松疏林+群团状沙棘柠条+紫花苜蓿地段物种多样性和群落类型最多,生物生产力最高,而油松纯林和杨树纯林效果较差[48]。油松×沙棘混交林是一种比较好的林型。根据调查[1],配合坡地鱼鳞坑等工程措施的油松×沙棘混交林具有明显的生态效益和景观效益,水土保持作用显著。

油松纯林的缺点是成材缓慢,成椽需要20 a[1];郁密度较高时,草被在遮阴条件下的长势弱,在茎流速率较大时,因植被缺少,易形成地表径流冲刷。

2.1.3柠条林

柠条是砒砂岩区分布范围最广、资源面积最大的豆科灌木树种[1]。柠条抗干旱、耐贫瘠、易成活、寿命长,抗病虫害能强,也是一种优良的饲草灌木[49]。柠条更适宜在梁峁顶生长,且适宜生长在疏松的沙地土壤上。柠条能促进当地草本植被的恢复,柠条群落的伴生物种单一,不如沙棘林多,主要是百里香、绵蓬、针矛等野生草本植物。柠条×沙棘-牧草混交林是柠条措施的模式之一。对于柠条,一般来说3 a需要进行平茬,否则生长受限,极大影响其水土保持效果,但目前对柠条平茬复壮方面的研究很少。

2.1.4沙柳×羊柴混交林

沙柳×羊柴混交林是适于砒砂岩覆沙区的有效灌木生物措施之一[1]。沙柳耐水湿、耐干旱。沙柳具有很强的抗逆性,根系发达,具有较高的生物产量。沙柳的分蘖性强,植株高大,地上生物量较大。目前对砒砂岩区沙柳措施的研究成果相对较少,对其混交模式的试验与实践也很不够。

2.1.5其他生物措施

砒砂岩区的乔木除了当地自生的小叶杨之外,也有引进的河北杨、白杨、钻天杨等耐旱且对环境适应能力强的杨柳科乔木。河北杨、白杨等与刺槐、沙棘、紫穗槐等形成混交林,则土壤的肥力以及微生物含量会得到明显改善,能促进林地植被的恢复和生长,维持生态系统的稳定性[50];侧柏也是砒砂岩干旱区一种比较常见的人工林树种,其对土壤有改善作用[51-53];榆树属于砒砂岩区唯一可自生的乔木树种,与当地草本植物形成较好的共生性,但在干旱地区往往形成“小老头林”现象;山杏属于砒砂岩区一种主要的经济林,但是散种面积小,经济效益低,因此如何在砒砂岩区实现生态恢复的同时,高效开发山杏、山桃等经济林产业是值得研究的。在砒砂岩区也进行过大面积的旱柳、樟子松、杜松、臭椿等栽种,但是研究相对较少[44]。在砒砂岩区具有推广价值的饲草植物有羊草、冰草、紫花苜蓿、沙打旺等;灌木树种有花棒、乌柳、柽柳、蒙古莸、驼绒藜等[1,44]。

2.2 工程措施

砒砂岩区的工程措施主要包括坡面工程措施(水平沟、鱼鳞坑、沟边埂、截水沟等)、沟头防护工程、沟道工程(淤地坝、塘坝、谷坊、小型拦蓄工程等),未见对新类型工程措施的报道。

砒砂岩区的坡面坡度大多在35°以上,极不稳定,因此不宜建设坡面工程措施,大多只能建于覆土区的坡顶。由于砒砂岩原岩颗粒粗,孔隙率大,遇水极易崩解,抗水流冲刷能力弱,因此,建设沟道治理工程措施又往往缺乏建筑材料,大大制约了该地区淤地坝等工程措施的实施。1997年绥德水土保持科学试验站曾开展了砒砂岩区筑坝材料可行性分析、砒砂岩筑坝施工方法试验研究等工作[52-53]。通过试验表明,砒砂岩区的黄土、沟床沙、红色砒砂岩风化物等可用于筑坝材料,而白色砒砂岩风化物不能直接用于修建淤地坝;最优辅料厚度为40 cm,施工碾压不低于3遍。为解决砒砂岩区建设淤地坝的材料匮乏问题,对砒砂岩进行改性,使之改变遇水溃散的性质,能够满足建设淤地坝的需要,显然是一条值得探索的新途径。

在“十二五”期间,通过国家科技支撑计划资助,黄河水利科学研究院联合国内多家高校及科研单位,对这一技术开展了联合攻关[17]。研究表明,砒砂岩破坏具有二元结构特征,即膨胀元和胶结元,并据其结构破坏过程,建立了二元结构空心球几何模型及其力学关系[17]。据此,提出了减小膨胀元膨胀力、增加胶结元弹性模量的改性原理。基于此原理,可通过添加Na2SiO3等碱性激发剂和凝聚物质的胶凝增强技术途径,达到抑制蒙脱石膨胀力、提高胶结能力的目的[54]。目前已研发出砒砂岩改性材料,并建成了改性材料淤地坝,该坝坝高10 m,库容3.3万m3,经检测其各项力学指标均满足水利部的相关技术标准要求[55]。

2.3 植物柔性坝

之所以把植物“柔性坝”单独作为一种治理措施,主要是因为这种措施不仅具有植物措施减少地表冲刷侵蚀的作用,同时又有淤地拦沙的作用。所谓植物“柔性坝”是指在沟道内沿垂直水流方向种植若干行诸如沙棘等根系发达、自行更新能力强的植物,作为坝体框架,利用洪水携带大量泥沙和植物干枝阻水进行群体滞洪沉沙,进而形成具有拦沙、溢流或泄流功能的新的治理沟道的综合措施[56-58]。

自20世纪90年代初,开展了植物“柔性坝”拦沙机理分析、现场试验技术研发等工作[9,57-59]。试验表明,沙棘植物柔性坝坝系能改变沟道的输水输沙特性,削峰降低剪切力;具有抬高侵蚀基准面、拦沙泄流、恢复生态多功能[60];植物柔性坝还可以明显增加土壤含水量,如沙棘柔性坝沟道的土壤含水量约是对比沟的2倍[61]。如果将植物柔性坝与刚性谷坊配置,能把暴雨洪水挟带的泥沙进行分选,粗泥沙被拦在柔性坝内,细泥沙淤积在刚性谷坊中[62]。

植物柔性坝主要布设在沟头段,总坝长以在沟头种植1/5沟长为宜。随着植物生长,柔性坝规模处于不断变化中,根据试验[63],坝高变化服从Logistic型生长函数关系。目前,关于植物柔性坝的试验范围仍然有限,需要在覆土、覆沙、裸露砒砂岩区分别开展试验研究,探索不同的布设技术与模式。

2.4 抗蚀促生措施

所谓抗蚀促生系指一种既可以固结砒砂岩表层又可以抵抗水蚀风蚀,而且还能够促进植物生长的生态修复新技术[17]。抗蚀促生是治理砒砂岩坡面水土流失、快速恢复植被的一项综合性措施。

针对砒砂岩遇水成泥、极易崩解、土壤贫瘠的特点,近年一种具有抗蚀促生功能的环保型高新复合材料得以问世[17],该材料能够包裹砒砂岩单体分散颗粒形成综合性能优异的弹性复合体[64-66]。根据2014—2016年示范监测,抗蚀促生材料具有很好的防治土壤侵蚀、恢复植被的功能,使不长草不长树的砒砂岩坡面长出了草,示范区植被覆盖度达到90%以上,径流量减少70%~95%,产沙量减少90%以上(表2)。

3 综合治理模式与途径

通过多年的治理实践与探索中,先后提出了治理砒砂岩的一些单项的或综合的治理模式。例如,毕慈芬等[67]提出的综合治理模式以植物“柔性坝”拦沙工程为主体, 以沟道淤地坝、“人工湿地”“人工滩地”为沟底基本农田的主要组成部分, 以骨干坝为依托, 以微型水库为保证, 形成支毛沟拦截粗沙,“人工滩地”、沟道坝地拦截细沙,坝与坝之间形成“人工湿地”、沟道坝地,增加天然径流入渗量,微型水库拦蓄全部剩余径流,达到粗细沙、水沙分治,使水沙平衡、生态平衡,达到可持续发展的目的;马超德等[68]提出了“盖顶、束腰、锁边、护坡、固沟”的沙棘治理砒砂岩的模式;王愿昌等[1]总结的砒砂岩区综合治理模式构建三道防线,即梁峁坡防护体系、沟沿和沟坡防护体系、沟道防护体系;姚文艺等[69]提出的抗蚀促生二元立体配置模式根据砒砂岩区地貌结构及复合侵蚀类型多、侵蚀-地貌-植被耦合且空间分异性突出[70]的侵蚀环境及其侵蚀规律,构成抗蚀促生措施-砒砂岩改性工程措施-生物措施有机组合的措施单元、坡面-沟道系统侵蚀地貌单元相适配的综合治理技术体系,形成坡顶、坡面、沟道自上而下全覆盖,生物、工程、抗蚀促生多措施并举的综合治理模式。

表2 抗蚀促生试验区减水减沙效果

注:此表由准格尔旗水土保持局水土保持工作站提供。

治理模式是综合治理措施或技术的配置方式,对于同类型区而言,应具有普适性、一般性与特殊性相衔接、可复制与可推广的特点,因此,无论何种模式,均需通过实践不断加以改进和完善。

4 前景与展望

总体来看,尽管几十年来针对砒砂岩侵蚀治理技术开展了多项研究与实践,取得了一定的进展,但传统治理局部化、零散化、间断化的问题突出,缺乏全区域尺度复合侵蚀阻控、退化生态治理为一体的系统综合解决方案与技术体系,在复合性侵蚀与多类措施有机匹配、阻控侵蚀与生态恢复多功能协调、生态效益与经济社会效益统筹等方面仍有许多亟待突破的科学问题与关键技术。随着我国生态文明建设重大战略的推进,砒砂岩区治理必将受到更多更广泛的关注。近期,国家重点研发计划专门列设“鄂尔多斯高原砒砂岩区生态综合治理技术”项目,以期在砒砂岩区生态综合治理的理论、技术与实践上取得创新,为砒砂岩区脆弱生态系统恢复重建和黄河粗泥沙治理提供技术支撑。实现侵蚀阻控与植被恢复一体化的生态综合治理将成为砒砂岩区土壤侵蚀治理技术研究的未来主要发展方向。为此,以下基础问题及治理技术是迫切需要研究解决的。

a. 砒砂岩区治理的生态承载力约束条件。砒砂岩区水资源匮乏,土壤贫瘠[20],立地条件极差,因此,砒砂岩区退化生态系统的有效恢复重建受到其生态承载力的严格约束,砒砂岩区治理技术、模式的研发与选取也均应以生态承载力为前提。为此,需要在植被空间格局、退化成因以及植被与复合侵蚀耦合研究的基础上,通过构建砒砂岩区生态承载力评价指标体系,定量评估砒砂岩覆土覆沙裸露不同类型区的生态承载力,研究砒砂岩区生态承载力维持与提升机制,进而为研发砒砂岩区治理技术提供基础支撑。

b. 复合土壤侵蚀综合治理技术。砒砂岩区复合侵蚀特征十分突出,多种动力侵蚀交替/耦合发生[71],因而,对砒砂岩区侵蚀治理应考虑不同类型侵蚀的发生机理、复合侵蚀规律及其空间分异性,需要从流域尺度的视角,以系统的观点综合研发不同地貌单元的治理技术[72],在明晰不同类型区水力、风力、冻融、重力等多动力复合类型及时空分异性,阐明坡顶-坡面-沟道地貌系统产汇流及泥沙产输规律基础上[73],研发土壤侵蚀与生态综合治理技术,开辟砒砂岩侵蚀治理的固结植生等新技术新途径,构建基于生物-植生固结-工程措施体系的综合治理模式,实现砒砂岩全区域-侵蚀全类型-生态全要素的综合治理,解决生态系统持续退化的侵蚀环境问题。

c. 不同类型退化植被恢复重建技术。不同的植被种类及其配置模式对砒砂岩区环境的适应性及对环境产生的影响均不相同,如何选择适生植物是砒砂岩侵蚀治理、植被恢复的重点课题之一。为此,需要研究抗逆性植物材料筛选与适应性,解决不同立地条件抗逆性植物的筛选培育技术,以及地表生物质培育技术,进而突破植被恢复重建与生物质提质增效关键技术瓶颈,形成不同类型区适生植物的优选及其定向培育关键技术体系,研发覆沙、覆土、裸露砒砂岩区退化植被恢复与重建技术,实现不同类型区植被定向恢复与重建及功能提升,有效防治土壤侵蚀发生。

d. 资源开发的生态安全保障技术。砒砂岩区富含煤炭等资源,资源开发等人类活动强烈,加剧了该区的土壤侵蚀程度。因此,研发资源开发等人类活动侵蚀与生态破坏的治理、防控技术,实现资源开发与生态良性维持仍是一项挑战性的课题。为此,需要分析资源开发与区域生态安全之间的相互关系,揭示其对区域生态安全的影响途径与机制,重点研发实现工程创面防护和生态恢复双重作用的技术[72],突破资源开发区域伴生物稳定无害化原位利用、资源开发区域砒砂岩土壤化改质-肥力提升、资源开发区域边坡抗蚀-植生技术体系,建立多因素驱动下的资源开发与生态安全的协同机制,形成资源开发-生态修复及安全保障的技术模式。

e. 砒砂岩资源利用及生态产业技术。为实现砒砂岩区治理的可持续性,保障治理与经济协同高质量发展,使砒砂岩区当地农民摆脱“生态致贫”的困境,把生态治理与生态产业发展有机结合是非常重要的。根据砒砂岩区的治理技术发展及资源开发状况,建议研发集成砒砂岩质地土壤改良、沙地整治、砒砂岩改性、生物质资源利用等产业技术,通过生态恢复与林果产业发展相结合、工程治理与砒砂岩改性相结合,构建生态恢复-产业经济协同高质量发展型模式,实现砒砂岩区“侵蚀治理-生态恢复-经济提升”的良性发展。