武汉市产业转型及其经济功能演变研究

2019-10-31孙智君陈敏粟晓珊

孙智君 陈敏 粟晓珊

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉430072)

一、问题的提出

伴随我国改革开放日渐深入和经济发展进入“新常态”,城市产业转型与城市经济功能演变成为中心城市面临的重大课题。当前,在“中部崛起”和“长江经济带发展”等重大国家战略的推动下,武汉加快城市产业结构的转型升级,形成了以第二产业和第三产业共同促进经济增长的新格局,但产业转型尚存在较大空间[1]。城市尤其是国家或区域中心城市在产业转型的同时,会持续发挥相应的生产或服务、集聚、辐射及创新的经济功能。而经济功能是建立在城市产业结构的基础之上,并且由城市产业结构决定城市的主要功能。武汉城市产业结构转型升级必将重塑、完善和提升其城市经济功能,也最终增强武汉在中部地区乃至全国的经济地位和综合竞争力。武汉市“十三五”规划指出:要优化现代产业体系,加快发展新型制造业,构建新型产业发展新格局。产业结构转型升级的战略重点是向生态化、服务化和高端化方向发展。这对武汉来说,是其城市产业结构大转型、城市经济功能大提升的关键时期。

根据武汉市2000~2017年经济数据,首先从其三次产业结构、工业内部结构和第三产业内部结构等角度分析武汉城市产业转型状况,其次从制造业或服务功能专业化、集聚功能、辐射功能和创新功能四个方面分析武汉城市经济功能演进状况。笔者较为全面地考察武汉市城市产业转型,并分别纳入D-P指数、区位熵、城市流强度等指标全方位考察武汉城市经济功能,是一种新的研究探索。

二、武汉市产业转型与演进的描述性分析

(一)武汉市三次产业结构演进分析

由表1可知,2000~2017年间,武汉市经济持续发展,全市生产总值增长显著,第一、第二、第三产业均呈现较好的发展态势,呈现出“三、二、一”的产值结构。GDP总量从2000年的1206.84亿元增长到2017年的13410.34亿元,18年间增长8.34倍,年均增速为17.41%,经济增长成绩显著。2009年起,武汉实施“工业倍增”计划,将金融危机转为发展机遇,经济总量增长较2009年之前明显,到2014年经济总量跻身全国第8,提前突破万亿元目标,第二产业和第三产业为突破万亿元提供重要支撑。从比值结构看,第一产业比值持续下降,第二产业保持在45%左右,第三产业占比最高,保持在50%左右。2017年,武汉市三次产业结构为3.04∶43.71∶53.25,与2013年的3.28∶43.88∶52.84相比,产业结构得到调整,第二产业比重下降,第三产业比重缓慢上升,但与第二产业差距不明显。

表1 武汉市三次产业产值结构与就业结构

2000~2017年间,武汉市劳动力人数总量持续增加,2006年之前增加平缓,2006年之后增加显著。2017年总就业人口达到564 万人。其中第一产业劳动力人数呈下降趋势,第二产业和第三产业呈平稳上升态势,吸收就业能力强,第三产业劳动力人数总量最高。18年间,三产劳动力人数结构之比更趋合理,武汉市产业转型效果较为明显。2013全市第一产业劳动力人数占比9.74%,首次低于10%,第二产业占比38.46%,第三产业占比51.80%,首次超过50%。金融危机后,武汉市承接东部沿海地区的产业转移,全市制造业和服务业呈现蓬勃发展,劳动力向二、三产业集聚。

(二)武汉市工业内部结构演进分析

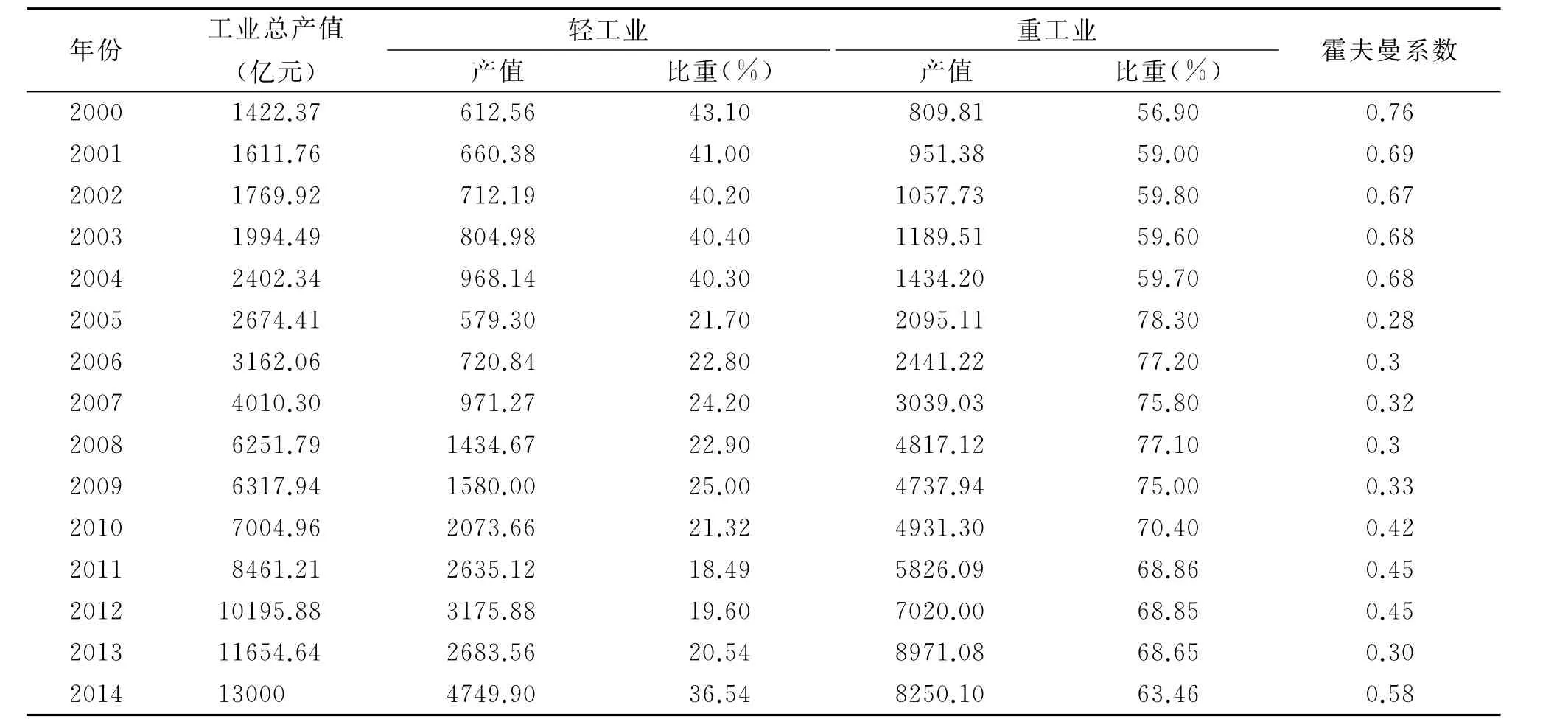

1.武汉市工业总产值、轻工业、重工业总产值及其比重

由表2可知,2000~2014年间武汉市工业经济总体呈相对平稳的增长趋势,除少数年份受经济政策和宏观经济环境影响而呈现异常增长外,大部分年份增长率维持在10%到20%之间,年均增速达17.12%。从轻重工业增长结构来看,全市工业结构处于缓慢调整中。2006年后大部分年份,轻工业年均增速26.33%,重工业产值增速16.45%。就轻重工业产值比重而言,作为传统重工业城市,武汉市重工业仍占据绝对优势,重工业占比始终维持在55%以上,2005 年达到最高值78.3%,其后稍有下降。就工业化程度而言,2000~2014年间武汉市霍夫曼系数均小于1,且整体呈下降趋势,由2000 年的0.76下降到了2014年的0.58,这一现象表明武汉市已处于工业化的高级阶段,工业结构符合霍夫曼定律。

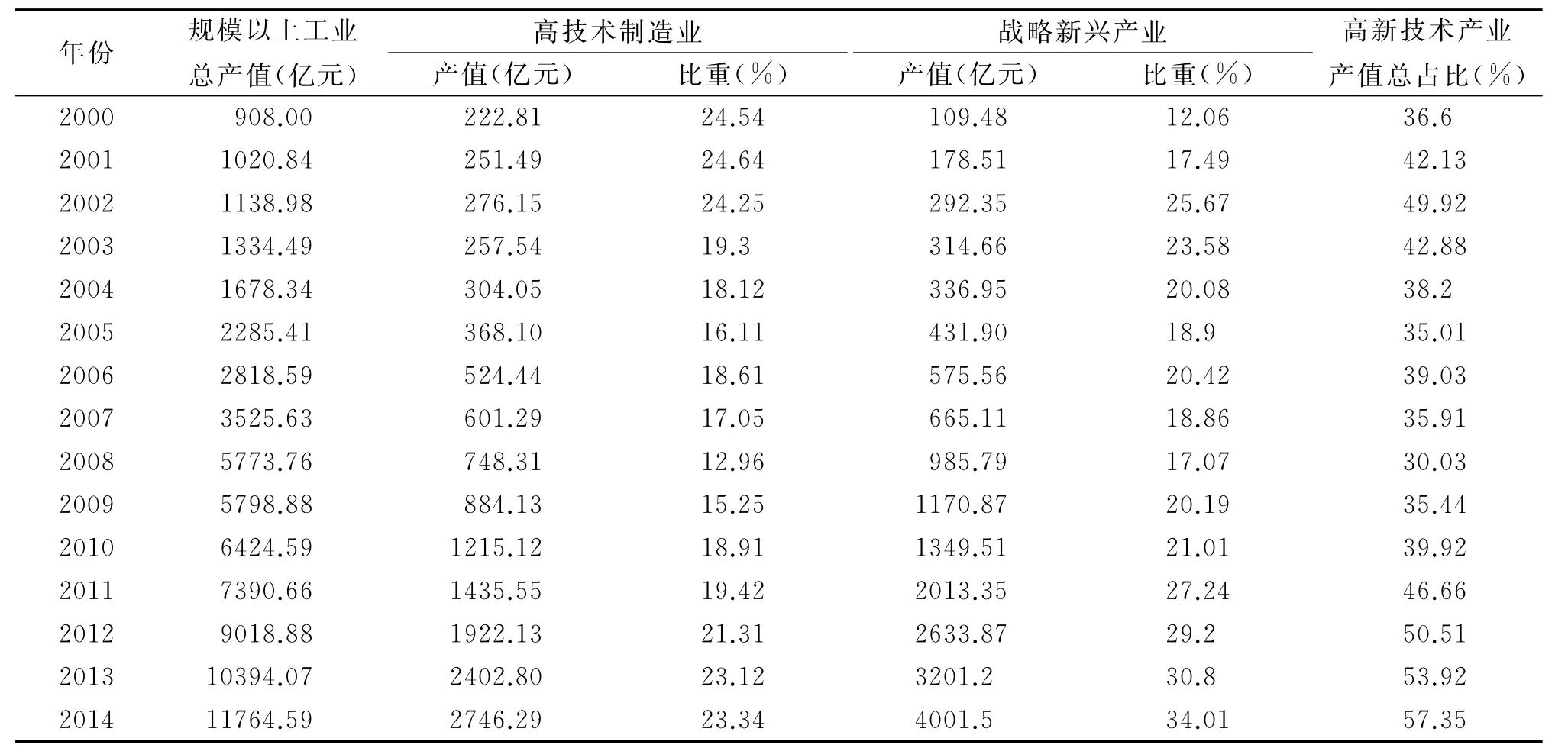

2.武汉市高技术制造业、战略新兴产业产值及其比重

由表3可知,武汉市规模以上工业总产值呈逐年上升趋势,高技术制造业和战略性新兴产业除少数年份增长异常外,大部分年份均呈现较高的增长率,二者年均增长率分别为19.65%和29.31%。依托于便利的交通、大学城科教优势以及东湖高新技术开发区,武汉市在医药制造、航空航天、电子及通信、计算机及办公设备、医疗设备及仪器仪表设备、信息化学品等高技术制造业成绩显著,高技术制造业产值占规模以上工业总产值的比例一直维持在12%以上的较高水平。就战略性新兴产业而言,武汉市在新一代信息技术、高端装备领域、生物产业等三大领域优势明显,逐渐成为武汉市未来的支柱性产业,新材料、新能源、节能环保、新能源汽车等四大产业也极具潜力。2012年以来,高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比例在50%以上,总年均增长率达到了23.99%,高于同时期规模以上工业的年均增长率20.07%,高新技术产业已逐渐成为武汉市未来发展的新增长点。

表2 武汉市工业内部产值结构

表3 武汉市高技术制造业和战略新兴产业产值结构

(三)武汉市第三产业内部结构演进分析

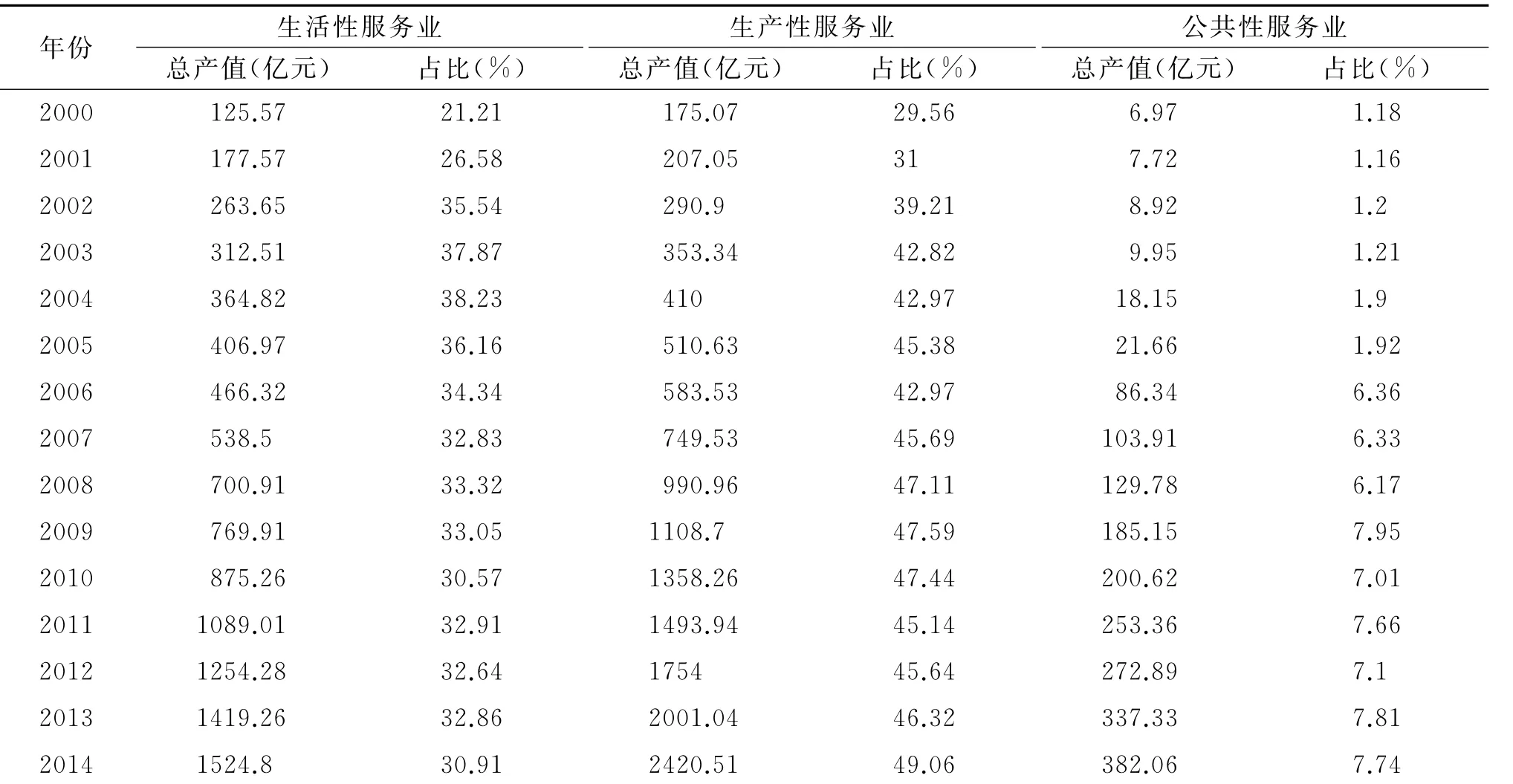

1.武汉市生活性服务业、生产性服务业和公共性服务业演进分析

武汉市第三产业可划分为以批发和零售业,住宿和餐饮业,文体和娱乐业为主要内容的生活性服务业;以交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融保险业,房地产业,教育产业为主要内容的生产性服务业;以医疗卫生,公用事业,社会保障和社会福利业为主要内容的公共服务业。由表4可知:发展最快、占比最高的是生产性服务业,从2000 年 的175.07 亿 元 增 长 至2014 年 的2420.51亿元,增长13.83倍,在第三产业中所占比重逐年增加,2014年高达49%。其次生活性服务业增速较快,比重保持在30%左右。从细分行业分析,占比最高的是批发和零售业,2014年生产总值达913.5 亿元,占比较高的有金融保险业、房地产业、教育业和交通运输及仓储邮政业,2014 年生产总值依次为699.57亿元、584.2亿元、497.21亿元、437.39亿元。由此可见,武汉市第三产业仍然是传统服务业占优势,新兴服务业在近年有加快发展的趋势,但总体规模偏小。

表4 武汉市生活性服务业、生产性服务业和公共性服务业产值结构

2.武汉市生产性服务业内部结构演进分析

表5显示了2000~2014年间武汉市生产性服务业内部产值结构的发展趋势。近年金融保险业,房地产业发展迅猛,据笔者计算,年均增长率分别为26.32%和23.39%,教育业,信息传输、计算机服务和软件业紧随其后,其中教育业在2013年增速最为强势,远超其他行业,而交通运输、仓储和邮政业发展速度放慢。从产值比重来看,2007 年之后,交通运输、仓储和邮政业的比重逐渐下降,金融保险业,房地产业,教育产业的产值比重上升明显,到2014年二者分别达到了28.90%,24.14%,20.54%,可见武汉市生产性服务业内部结构处于不断优化中,第三产业可持续发展能力在不断增强。

三、武汉市城市经济功能演进分析

城市经济功能是指一个城市的经济发展和产业结构对周边地区的经济带动作用。由于城市所处经济体制、城市空间结构、城市基础设施以及总体经济实力的变更[2],城市经济功能从开始的单一功能到多元功能演进。完善的城市经济功能主要包括:生产功能、服务功能、集聚功能、辐射功能和创新功能[3]。笔者主要从这五大城市经济功能来分析2000~2014年武汉市经济功能的演变。

(一)生产功能专业化水平和服务功能专业化水平

生产功能是城市最主要的功能,指一个城市的工业和制造业生产各类物质产品的能力。服务功能指实现经济活动和为方便经济要素流动而提供设备、方式及各种手段的综合能力[4]。当前,我国大多数城市均已实现了“三、二、一”式产业结构,第三产业在经济发展中处于主导地位,第二产业地位不断下降,但是城市组织生产功能仍然是城市整体功能提升的基石。与此同时,城市的服务功能越来越得到重视,发展第三产业是强化城市经济功能的重要因素。其中,生产性服务业能够提升城市经济功能。

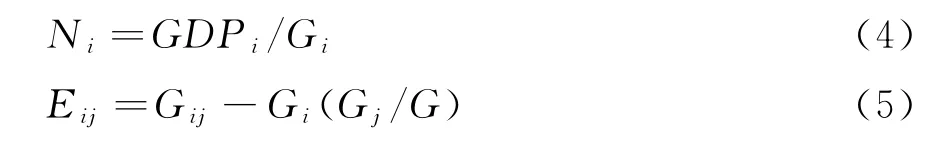

笔者采用王猛(2015)[5]提出的D-P功能专业化指数分析2000~2014年间武汉市生产和服务功能专业化的演进,计算公式为:

表5 武汉市生产性服务业内部产值结构

式(1)中,Si表示城市中以交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机和软件业,金融业,租赁和商业服务业,科学、技术研究和技术服务业为代表的服务部门就业人数,Pi表示城市中以采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业,建筑业为代表的生产部门就业人数,而和分别表示服务部门和生产部门就业总人数,n 为城市个数。当DP=0时,城市不存在专业化功能,DP<0时,该城市存在生产功能专业化,DP>0 时,该城市存在服务功能专业化。DP 绝对值越大,则城市生产功能专业化水平越高。

表6显示DP<0,且小于0的幅度有增大的趋势,由此可知,武汉市城市功能仍以生产专业化为主。我们猜测,尽管武汉市产业转型成效较为明显,呈现出“三、二、一”产业结构,但是城市功能专业化受经济基础、自然资源、地理位置、历史等因素影响,武汉第三产业发展相对滞后,且与第二产业差别不大。武汉深居内陆,是中部地区乃至全国重要的工业基地,工业基础雄厚,这决定其在承接发达地区的产业转移时,仍以制造业为主。特别是金融危机以后,武汉市积极承接东部沿海生产部门的产业转移,实施“工业倍增”计划,重视高新技术产业的发展,进而形成了以承担生产功能为主,服务功能为辅的城市功能专业化格局。

表6 武汉市2000~2014年D-P指数

(二)集聚功能

集聚功能是城市经济发展的基础条件,指城市凭借其优越的地理位置、便利的交通条件、较好的经济基础以及科研能力,吸收和集聚各类生产要素和资源的功能。第二产业和第三产业为城市经济增长提供重要支撑,集聚功能可以由产业集聚的经济效应产生,产业在城市存在集聚,必将带来资源、资金、物资、劳动力在区域内集中,进而又会促使相关贸易部门、金融机构、科研机构的形成,并最终产生强大的社会生产力和规模经济效益,使该城市在国民经济中的地位和作用得到不断提升。

学术界认可区位熵指数能够被用来测量某地区某产业的集聚程度。其计算公式为:

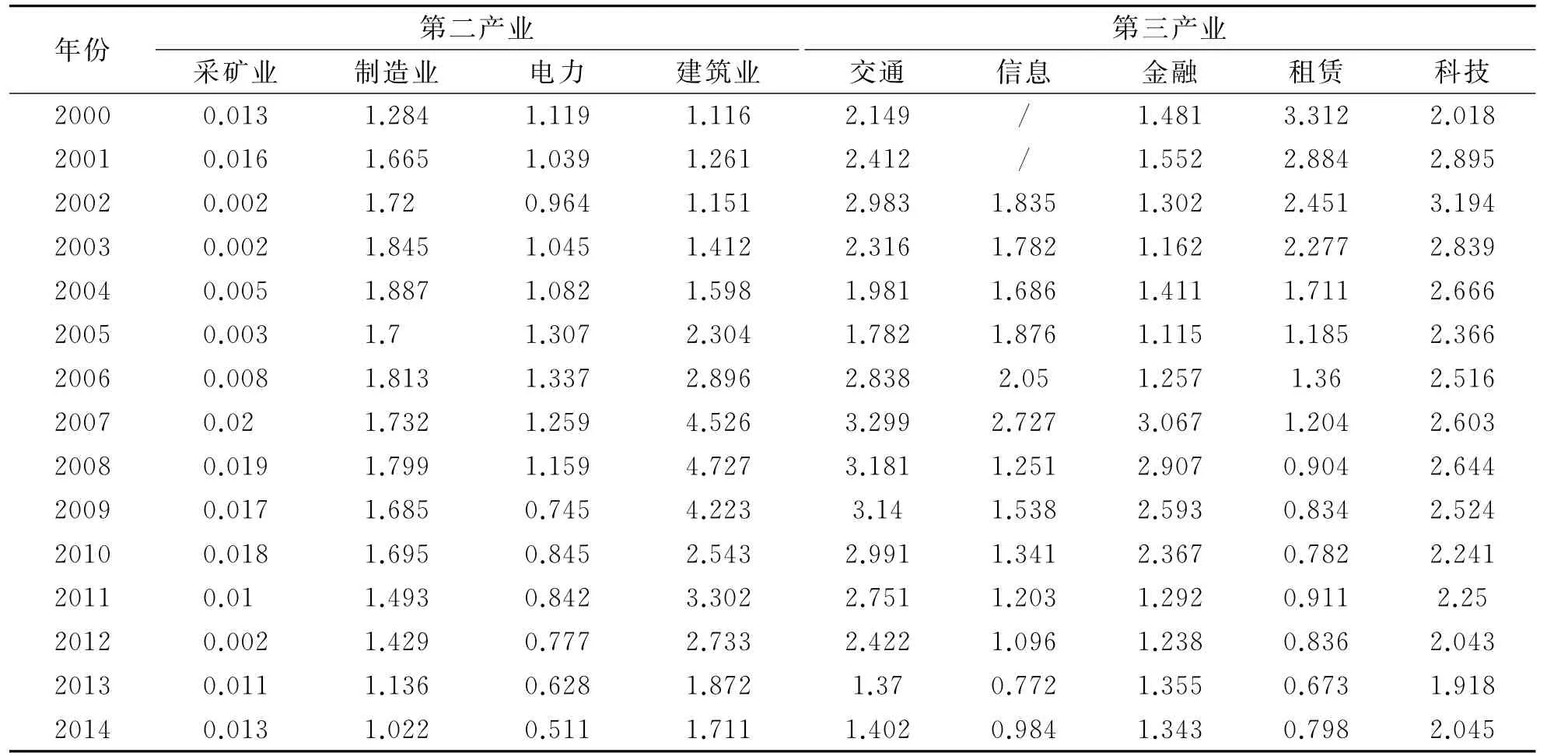

式(2)中,qij指j 地区第二(第三)产业中i 产业的就业人数,qj指j 地区第二(第三)产业总就业人数,qik指k 国家第二(第三)产业中i产业的总就业人数,qk指k 国家第二(第三)产业总就业人数,LQ即j地区第二(第三)产业中i产业的区位熵。如果LQ>1,说 明j 地区第二(第三)产业中i 产业在该地区产业集聚程度高,其发展程度高于全国同类产业的平均水平;如果LQ<1,表示该产业在该地区较为分散,发展程度低于全国平均水平。笔者仍然在第二产业中以采矿业,制造业,电力燃气及水的生产和供应业,建筑业为代表测量其区位熵。在第三产业中以交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机和软件业,金融业,租赁和商业服务业,科学、技术研究和技术服务业为代表测量区位熵,结果见表7。

表7表明武汉市第二产业中,除了采矿业和2009年之后的电力燃气及水的生产和供应业,其余整体上存在产业集聚且发展程度高于全国平均水平,在城市经济中发挥了集聚功能。在第三产业中,以交通运输、仓储和邮政业,科学和技术服务业的区位熵最大,金融业区位熵在考察期间一直保持在大于1的水平上,说明存在产业集聚且发展程度高于全国平均水平;信息传输、计算机和软件业区位熵在2013年和2014年小于1,说明近两年来,不存在产业集聚;租赁和商业服务业在2000~2007年间,存在产业集聚,此后区位熵小于1,不存在产业集聚。总体来看,武汉市第二产业和第三产业均存在优势产业,集聚能力较强。

表7 武汉市采矿业、制造业、电力、建筑业和交通、信息、金融、租赁、科技产服务业区位熵

(三)辐射功能

辐射功能是城市经济功能的综合反映,主要指该城市通过自身的经济发展对除本身以外的其他地区经济发展的带动作用。中心城市的发展壮大,又将以商品、要素、信息服务、科技支持等方式对其他地区产生辐射。本文采用城市流强度来度量辐射功能。城市流强度是用来反映城市联系中城市外向功能(集聚或辐射)所产生的影响量[6]。计算公式为:

式(3)中,Fi即城市流强度,Ni表示城市功能效应,Ei表示城市外向功能。且计算公式分别为:

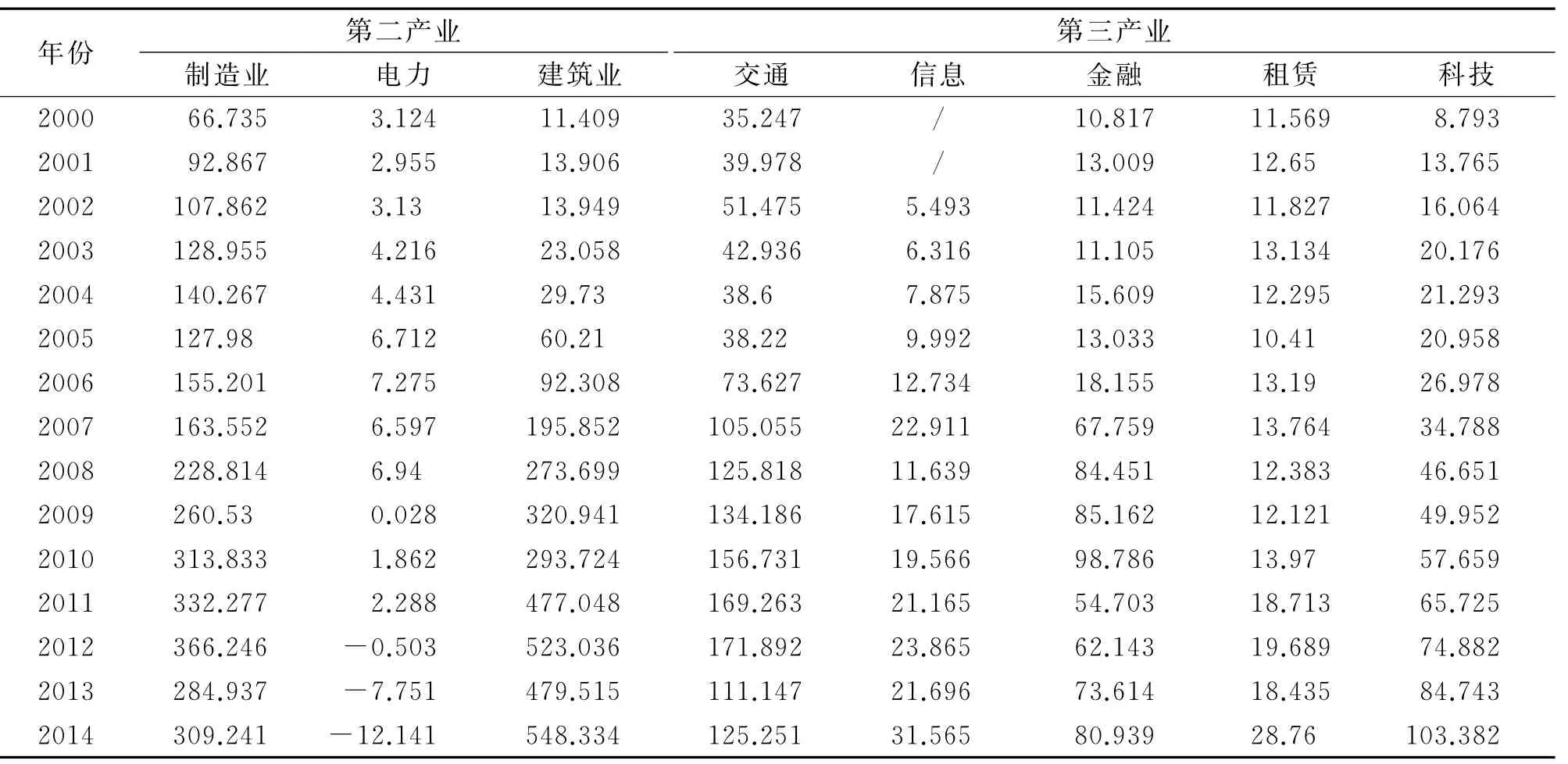

其中,GDPi分别表示i 城市的GDP,Gi表示城市从业人员数,Gij表示i城市j 部门从业人员数,Gj表示全国j 部门从业人员数,G 表示全国从业人员总数。流强度值越大,表明该产业对外服务能力越强,可被用于对其他地区提供商品和服务;流强度值越小,则只能在城市内部产生服务能力。计算城市流强度之前,需判断产业是否具有外向功能,由前文区位熵计算结果可知,在武汉市第二产业内部制造业、电力业和建筑业具有外向功能量,第三产业中运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机和软件业,金融业,租赁和商业服务业,科学、技术研究和技术服务业均有外向功能量,根据城市流强度的计算公式,其计算结果,见表8。

表8 武汉市采矿业、制造业、电力、建筑业和交通、信息、金融、租赁、科技服务业城市流强度

城市流强度可以反映出城市对外经济活动的强度,一般认为,城市流强度值越大,该城市与外界联系越紧密,辐射功能强。从表8看,2000~2014年武汉市第二产业中,电力行业的城市流强度很小,意味着武汉市电力行业基本没有外向功能。而制造业和建筑业的城市流强度均呈现出不断上升的趋势,说明这两个行业对外经济的联系增强。第三产业中各产业城市流强度呈不同程度的上升,交通运输、仓储和邮政业,科学和技术服务业、金融业城市流强度值较大,与外界经济联系紧密,为武汉市辐射功能做出贡献。

(四)创新功能

创新功能指城市在各方面创造出新方法、新技术、新工艺的功能。创新功能涵盖了政府、企业、科研机构等各主体。以武汉市R&D 经费支出、R&D经费占GDP比重和专利授权数三个指标来分析其创新功能演进。如果把R&D 经费支出看作投入,那么专利则是R&D 的主要产出之一。一个国家或地区的R&D 经费支出可以体现出该地区对科技持续的重视,而所拥有的专利可以成为其科技创新的重要标志之一。

根据《武汉市统计年鉴》(2001~2015)相关数据可知,2010~2014 年间,武汉市R&D 经费支出、R&D 经费占GDP 比重和专利授权数整体均呈增长趋势。其中,R&D 经费支出,从2000年的12.56亿元增长至2014 年的270 亿元,增长21.5 倍;R&D 经费占GDP 比重从2000年的1.4%增长至2014年的2.68%;作为创新成果的专利授权量由2000年的1038个增长至2014年的16553个,增长15.95倍。这表明武汉市创新投入和创新能力持续增强。

四、结论与政策建议

从武汉市2000~2017年的三次产业结构、工业产业内部结构、第三产业内部结构来考察其产业转型,结果显示武汉市呈现出“三、二、一”的产业结构,但是二、三产业差别不大,第三产业发展相对滞后。在工业内部仍以重化工业为主,近年高新技术产业发展迅速。第三产业中,传统服务业仍占优势,生产性服务业发展最快,且占比高,表明武汉市城市产业转型有所成效。从D-P 指数、区位熵、城市流强度、R&D 经费和专利授权量考察武汉市经济功能,结果说明武汉以生产功能专业化为主导,集聚功能、辐射功能和创新功能不断增强。因此,就其产业结构优化升级和城市经济功能提升上提出建议,以期全面提升武汉市中心城市地位。

(一)加快优化工业制造体系,积极发展高新技术产业

工业是经济增长的“发动机”,可为发展服务业提供坚实后盾,国务院《中国制造2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标,再次强调制造业是国民经济的主体。武汉市作为中部地区重要的工业城市,在未来经济发展中应优化工业内部结构,以求“新”发展。武汉市三次产业结构和工业内部结构显示,其工业具有较强的竞争优势,因而可以充分利用其制造业发展潜力,使工业在武汉市产业转型中发挥基础性作用。首先,武汉市应积极发展目前的优势主导产业,如新一代信息技术、高端装备领域、生物产业,逐步向外转移中低端制造业。其次,挖掘武汉市潜在产业,如现代医药产业、新材料、新能源、节能环保、新能源汽车等产业,打造具有竞争力的现代制造业基地和高新产业基地。最后,从长远规划来看,武汉市还应立足于自身的资源优势和产业基础,谋划未来发展的特色产业,如数字媒体产业等。

(二)加强新兴产业与传统产业的融合,促进产业结构优化

促进新兴产业与传统产业的融合,既为新兴产业的发展开拓了市场,也为传统产业的转型升级提供了动力。以智能制造和互联网为代表的新兴产业,具有高技术的特点,其与传统产业的融合,能极大地优化武汉市产业结构,增强武汉市的城市经济功能。促进新兴产业与传统产业的融合,首先应以武汉市丰富的研发资源为依托,以市场需求为导向,建立产学研融合的机制,加强研发规划,并促进人工智能、大数据等新技术与传统行业的结合。其次,通过税收、人才等政策鼓励人工智能、大数据等行业的发展,更好地促进这些新技术与传统行业结合。最后,完善新兴产业与传统产业融合的制度建设。

(三)大力发展现代服务业,增强和完善城市服务功能

发展现代服务业是实现经济绿色发展理念的有效途径,同时也是促进就业,增强地方经济活力的重要手段。武汉市已经处于后工业化时期,服务业在经济发展中处于主导地位。因此,应充分注重服务业相关战略和政策的制定。首先,应制定现代服务业发展相关的政策和制度,如对创新型和平台型企业予以财政补贴,对劳动力容纳能力强的企业予以税收优惠,对处于初创阶段具有发展潜力的企业予以信贷优惠等政策,还应制定现代服务业发展规划,加强监管等。其次,制定促进现代服务业发展的人才战略。

(四)积极发展现代金融业,完善“四个协同”发展的现代产业体系

首先,应引导金融行业积极拓展业务,促进金融行业的多元化发展。如积极引导金融资本进入到创新产业和基础产业,对投资科技创新产业和基础产业的金融公司给以一定政策优惠。其次,政府应推动企业或机构信用数据库建设和金融信息共享平台的打造,完善金融环境建设,提升金融服务质量,吸引更多金融机构入驻武汉,促进金融业的良性发展。

(五)构建武汉市产业协调发展的科技创新体系

科技创新是影响产业结构的重要因素。武汉科技实力位居中部首位,科研院校和机构数位居全国第三,拥有创新改革试验区和科技金融改革创新试验区,为其产业创新提供科技和资本血液。首先,应加强科学技术创新规划。政府应结合本地区的人才优势,市场需求,产业构成等方面的信息制定相应的技术创新计划。其次,应加强对科技创新的政策支持。在相应的创新计划的基础上,政府应通过税收优惠、财政补贴、专项基金支持等政策来引导科研院所、企业单位及个人积极从事科技创新。最后,应通过提供法律支持和信息服务等方式增加创新主体的收益。政府应加强对创新主体的知识产权保护,对侵犯知识产权的行为从严从快处理,进而降低创新主体的维权成本。同时,为创新主体提供充分的市场信息和科技查新服务,降低创新的信息投入。