青藏高原自然保护地与乡村社区共生模式研究

——以孟达国家级自然保护区为例

2019-10-29康渊

康 渊

王 军*

青藏高原是中国长江、黄河、澜沧江等众多河流的发源地,是中国以及下游东南亚和南亚地区数亿百姓与众多生物赖以生存的源泉,它的生态状况对于人类乃至全球的生态安全都有着深远的影响[1]。这里极端的气候与强烈的构造运动使得生态环境极为脆弱[2]。为了保护青藏高原脆弱的环境,国家从1975—2015年先后在青藏高原的青海省和西藏自治区建立了58个自然保护区,包括青海湖湿地生态系保护区、可可西里高原生态系统保护区、孟达森林生态系统保护区及三江源自然保护区等①。另有坎布拉国家地质公园、森林公园、世界遗产保护地等多种保护地类型也在持续建设。然而,多年来众多自然保护地建设未能从根本上改变我国青藏高原生态环境持续恶化的趋势,其主要的人为原因可归为3点。第一,保护地乡村社区数量与村民传统生活方式威胁着保护地的建设。青藏高原地区众多的自然保护地内至今仍生活着数量庞大的世居少数民族贫困乡村人口。研究显示1/3的保护地环境退化主要分布在水边、道路边、河岸附近、滩地和坡麓等居民点周围[3]。第二,通过搬迁定居以缩减人口与建设规模的规划政策难度大、成本高,也带来了很多社会问题。调研显示8.3%的移民家庭有畜牧业收入,15.6%的移民家庭将草场出租给其他牧户继续放牧,51.9%的家庭草场存在返牧现象[4]。第三,保护地内乡村建设隔离了保护地与乡村之间的关系。在乡村城镇化建设背景下,高原农牧区实施了大量乡村建设项目。由于缺乏对保护地与社区共生关系的认识,这些建设目标单一的乡村社区与保护地保护目标相互分离。而青藏高原地区自然保护地建设对乡村社区的经济发展、生活质量及文化传承也存在普遍的制约与影响。因此从乡村社区发展与保护地建设二者关系出发,探索人与自然和谐相处的模式是青藏高原自然保护地建设发展的关键。

在国家公园和自然保护地建设早期,国际社会普遍采取人与自然相互割裂的建设途径[5-6]。随着世界自然保护理念的转变,自然保护地的保护机制从排除社区的消极保护模式逐步向社区参与的积极保护模式转变[7-10]。国内学者对保护地与社区发展模式进行了广泛的探讨。张晓妮提出“政府主导、社区共管、产业带动”的自然保护区及其社区一体化管理模式[11];廖凌云等通过组织体系、保护内容和保障制度3个方面研究了6类社区参与的保护模式,对自然保护地社区参与机制提出了相应的对策[12];王应临等分析了九寨沟世界自然遗产地居民社区面临的核心问题,探讨风景区规划中如何对居民社区专项规划进行优化[13];刘静等对自然保护区与当地社区关系的典型模式进行了探讨,指出模式划分有利于保护区的社区管理定位[14];目前对青藏高原保护地这种海拔高、环境恶劣、生态脆弱和贫困人口较多地区的研究较少,从空间营造的角度探讨社区与自然保护地共生模式研究的内容也很少见。本文通过对孟达国家级自然保护区与乡村社区(下文简称“社区”)共生关系形成、演变机制的研究,认为保护区-社区共生界面是研究的关键,通过对孟达自然保护区-社区共生界面——小流域的研究,在3种尺度上讨论保护区-社区共生模式营造,探讨青藏高原地区乡村发展与自然保护地建设的新模式。

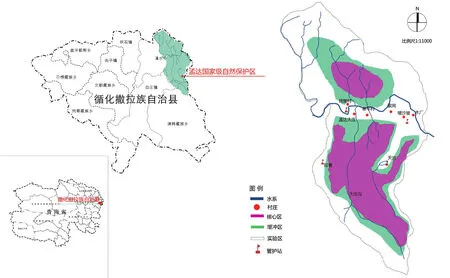

图1 孟达国家级自然保护区区位(1-1)与功能区划图(1-2)

1 孟达国家级自然保护区与乡村社区

1.1 保护区与乡村社区概况

孟达国家级自然保护区(以下简称“保护区”)地处巴颜喀拉山支脉西倾山的东北边缘,位于青藏高原与黄土高原西界的交汇地带(图1);其海拔最低为黄河岸边1 780.0m,并向北、向南逐步升高,中部被黄河横切分为南北两部分,北部位于化隆县和民和县境内,南部位于循化县境内,最高海拔4 183.6m;区内有多条支沟,南北平行流入黄河,在木厂沟中部有天然湖泊——孟达天池[15]。

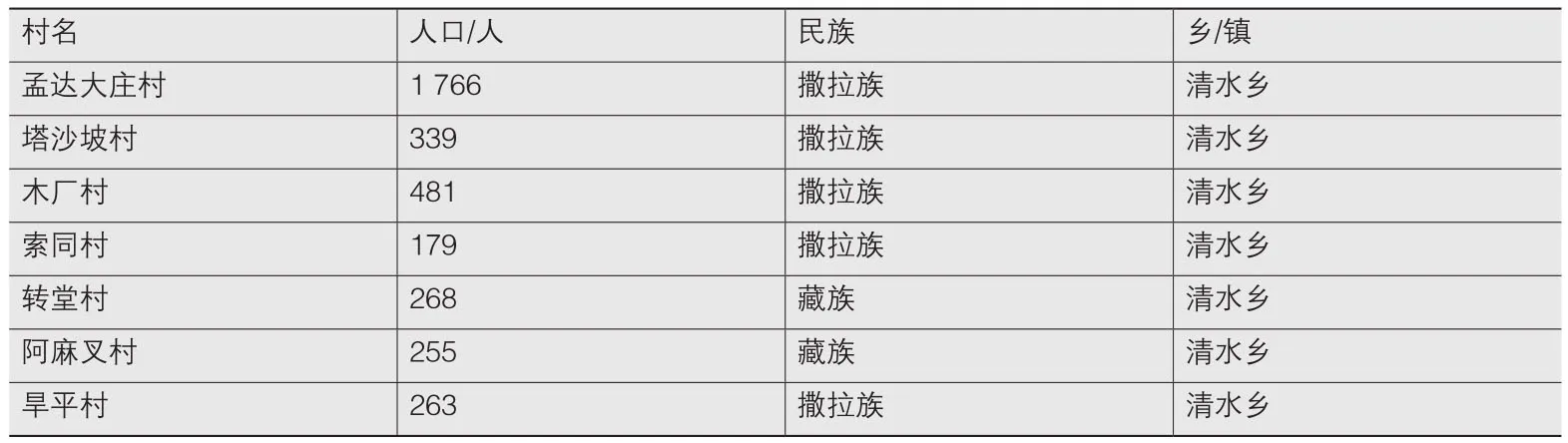

保护区总面积17 290hm2,分为核心区、缓冲区和试验区(图1)。其中土地面积17 274.7hm2,湖水面积15.3hm2,森林覆盖率77.4%。其内有孟达大庄村、旱平村、塔沙坡村、木厂村、索同村、转堂村和阿麻叉村等7个行政村,共651户3 551人,人口密度为14人/km2。其中撒拉族3 028人、藏族523人(表1)。按照保护区规划的核心区、缓冲区与实验区的位置,以上7个自然村均位于保护区内的试验区。

1.2 保护区植物资源及其价值

保护区植物种类多,区系成分复杂。据2008年综合科学考察,保护区共有野生种子植物85科、415属、914种(88亚种或变种),以及1新种和2变型,分别占青海省种子植物总科数、属数和种数的86.7%、67.7%和38.4%,其中裸子植物3科7属16种,被子植物82科408属989种,国家级重点保护濒危植物11种。这些植物组成了保护区丰富的森林类型及多样的群落特征。保护区分布着占青海全省80%的种子植物科数和20%种子植物种类。它们是研究青藏高原植物群落结构及群落特征的理想基地,也是我国西部罕见的北亚热带、亚温带和亚寒带南缘植物的汇集生长区,汇集了由唐古特地区、华北地区、横断山区三大植物区系的植物种类。对我国植物地理、植物分类及森林生态学的研究有着重大的理论意义,对青海乃至西北地区荒山造林、种源保护、引种驯化等环境保护工作开展具有重要的现实意义[15]。

表1 孟达国家自然保护区人口数量与民族构成

2 保护区-社区共生机制分析

共生系统主要由共生单元、共生模式与共生环境三要素构成。其中,共生单元是构成共生关系的基本能量生产与交换单位,是形成共生体系的基本物质条件。保护区-社区共生系统中的共生单元即为保护区单元与乡村社区单元。共生模式是指共生单元之间相互作用的形式,分为寄生关系、偏利共生关系、对称互惠共生关系和非对称互惠共生关系。尽管共生系统存在多种状态模式,但对称互惠共生是系统进化的一致方向,是生物界和人类社会进化的根本法则[16]。

2.1 保护区-社区共生关系的形成与演化

从保护区(孟达林区)有人类定居开始形成保护区-社区的共生关系。“孟达”一词汉语即为柴集。在共生的初级阶段,村民依靠保护区森林资源生存,利用森林伐木、砍材、打猎、烧炭和制作农具换取盐粮。随着人口增加,森林面积逐渐缩小、野兽消失,打猎逐渐退出村民的经济生活[17]。这一阶段乡村社区与保护区的关系为典型的寄生关系,社区寄生于保护区内,村民依靠保护区资源生存,这种情况持续到新中国成立前夕。

随着1956年成立孟达森林经营所,1980年建立孟达省级自然保护区,2000年成为国家级自然保护区。保护区开始实行严格的保护管理政策,乡村社区在资源利用方面逐渐受到限制。依据保护区空间分区的管理技术,核心区实行全封闭式管理,完全限制了社区村民对森林资源的使用;缓冲区内梯田与草山实行了退耕退牧、封山育林政策,严禁放牧、砍柴与开垦,限制了社区村民的生产生活与经济发展;实验区的社区营造活动受到森林资源保护与管制的约束,孟达地区特有的传统聚落类型——篱笆楼濒临灭绝。少量退耕还林、退牧还草的补偿无法满足乡村社区的长远发展,使得保护区内乡村经济凋敝、生存难以为继。这种没把乡村社区发展纳入保护区建设的规划思想,使得保护区—社区关系开始朝向偏利于保护区保护的方向发展。

图2 保护区-社区共生关系的形成、演化分析

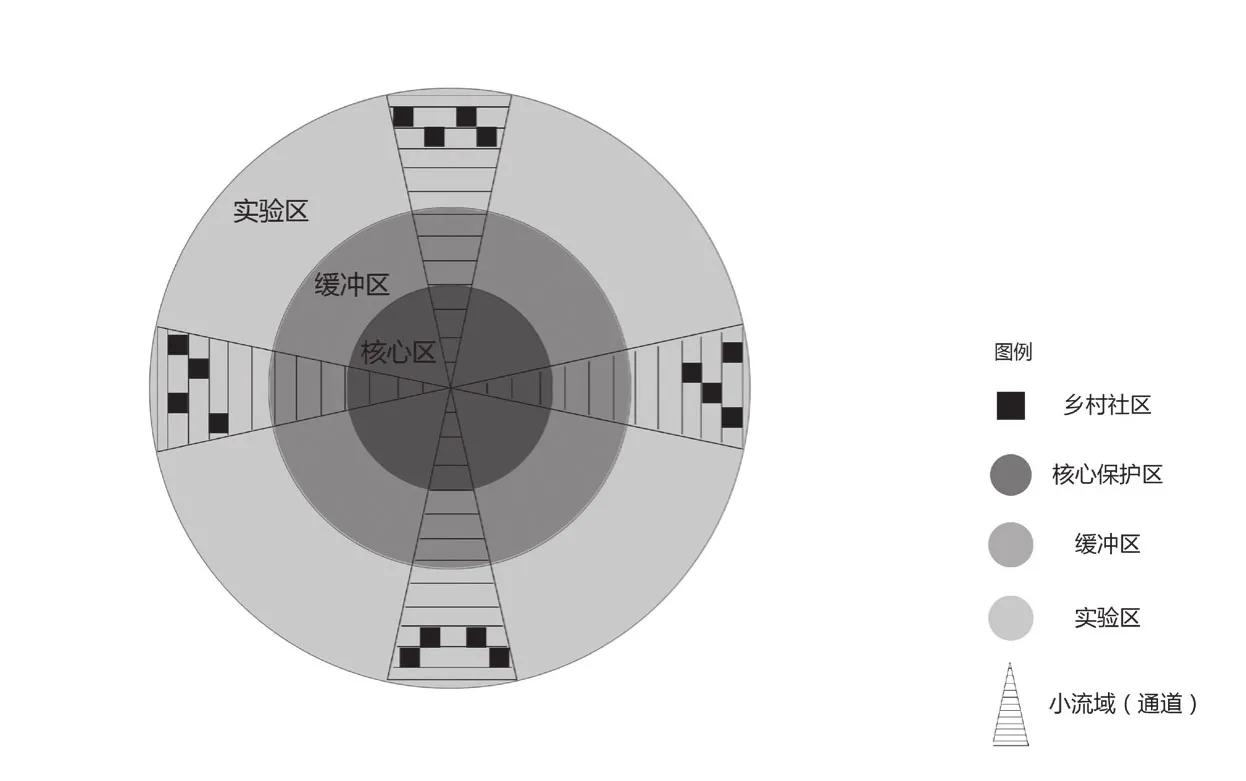

图3 社区-保护区空间共生模型

随着乡村社区发展对资源开发和利用需求的不断加大。村民偷伐林木、采集薪柴等破坏森林活动时有发生,一些林相整齐、质量好的林分已不复存在;林线上移,部分珍稀动植物濒临灭绝,如保护区原有成片的辽东栎,现已几乎被破坏殆尽[15]。乡村发展缓慢,其社区落后的人居环境也威胁着保护地建设。如缺乏有效的基础设施建设,乡村污水、垃圾乱排乱放现象严重,以传统木材为主的社区营造活动威胁保护地森林资源保护,而新的适宜营造方式尚未诞生,保护区-社区关系走向非对称互惠的竞争关系。因此,探索保护区-乡村社区对称互惠共生关系的营造模式成为亟待解决的问题(图2)。

2.2 保护区-社区空间共生机制

2.2.1 保护区-社区空间共生模型

弗罗曼(Froman R)与戈德龙(Godron M)认为人类一直倾向于靠近2个资源明显不同的地区边界定居[18]。保护区内的乡村社区在与保护区相互作用共同进化的过程中逐渐形成了沿着区内流域分布的空间格局。它们沿着黄河、拉春、大庄、韩平、木厂和大东等大小不同的河沟,呈现带状、串珠状或团状分布的特征,形成一横多纵的空间格局(表2)。其中分布在大庄沟的有孟达大庄村(原大庄村),分布在韩平沟的有韩平村,分布在木厂沟的有塔沙坡村和木厂村,分布在大东沟的有已宝村和阿麻叉村。乡村社区的小流域空间分布格局与保护区空间分区思想相结合形成了社区-保护区空间共生模型(图3)。该模型确立了每一条有社区分布的小流域都是保护区-社区的共生界面。

2.2.2 保护区-社区共生界面陈述

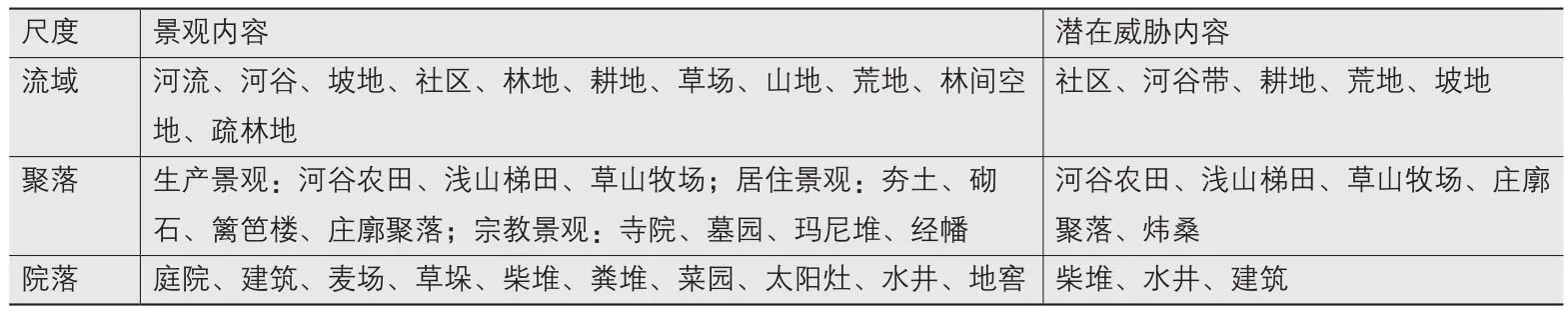

共生界面的确立是保护区-社区共生模式建立的核心,也是共生关系成立的必要条件之一。根据共生界面的概念,即共生单元之间物质、信息和能量传递的媒介、通道或载体[19]。小流域是保护区-社区的共生界面。保护区内共有拉春、大庄、韩平、木厂和大东等多条小流域,区内所有乡村社区均分布在小流域范围内。由于保护区地形切割强烈、沟谷狭窄、阶地不发育,可利用谷地面积有限。小流域成为保护区内社区、农田、河流、道路、林地和动植物等众多景观要素的汇聚地带和物质、能量流动的重要通道,也是人类活动最频繁的生态脆弱地带。小流域内的社区、耕地、坡地、梯田和荒地等均对保护区生态系统存在潜在威胁(表3)。因此保护区-社区共生界面的小流域是保护区-社区问题的关键。

3 保护地-社区共生模式营造

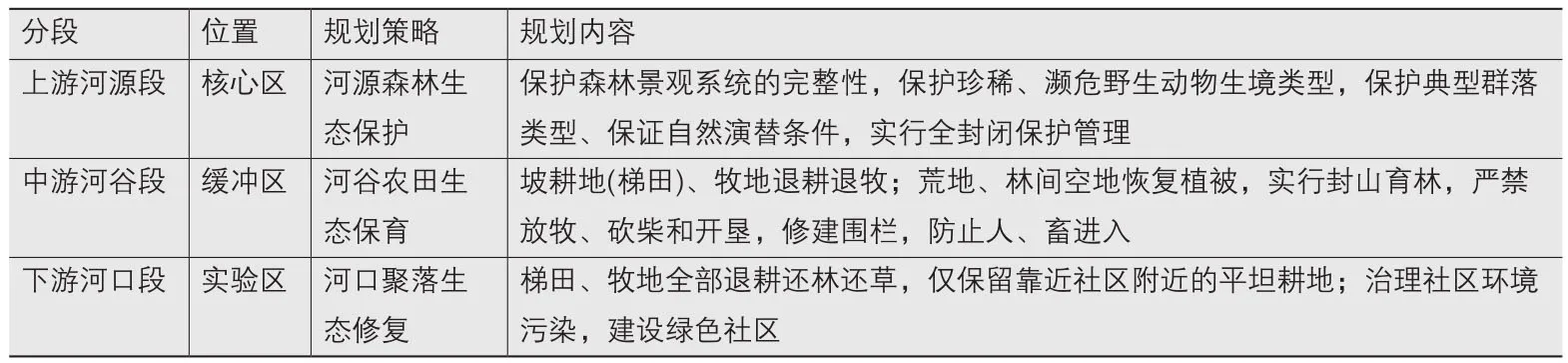

3.1 小流域景观规划:耦合保护区空间分区思想的分段式规划策略

小流域景观规划旨在将河流作为完整的生态单元进行整体规划,结合保护区总体规划目标和分区规划内容,对每条河谷进行资源价值评估,按照资源价值的不同进行分段规划。最终形成保护区内包括黄河段景观规划、拉春沟景观规划、大庄沟景观规划、韩平沟景观规划、木厂沟景观规划及大东沟景观规划一横五纵的生态景观格局。其中每条河谷景观带的规划目标为整体上有利于保护区生态系统的健康存续,对威胁保护区资源环境保护的景观内容进行重点规划。

以大庄沟为例进行小流域景观规划。大庄沟全长25km,按照《青海孟达国家级自然保护区总体规划》(2014—2023年)中对核心区、缓冲区与实验区的空间划分方法,结合大庄沟海拔与地表景观类型的不同,可分为上游高山森林生态保护段、中游浅山河谷农田生态保育段和下游河口聚落生态修复段。目前上游高山林森生态系统处于封闭式管理状态,需要规划解决的重点是来自中、下游与居民生产生活相关的乡村社区威胁问题(图4,表4)。

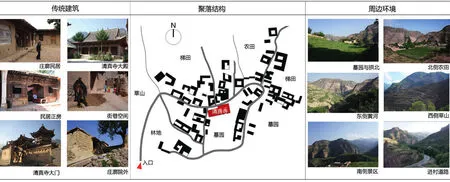

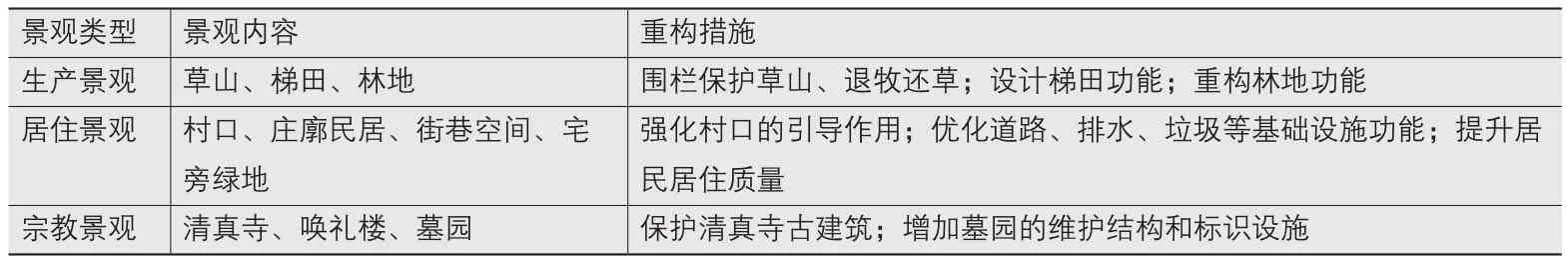

3.2 乡村聚落重构:作为旅游设施与景观资源的塔沙坡村

在小流域景观规划中、下游乡村社区是流域单元生态规划中的重点和难点。保护区内聚落除了阿麻叉村以外,全部位于小流域下游的河口地带(图5),占据重要的生态位置,它们是解决社区-保护区之间矛盾的核心。聚落景观重构是指通过重构聚落的内容实现重构聚落功能的目的,即通过对生产景观、居住景观、宗教景观或其中的某一方面进行重构,以实现聚落景观消除对保护区资源环境保护的潜在威胁,促进社区居住环境提升、生态功能改善、审美价值彰显等有利于保护区建设的综合目标。社区聚落对保护区构成潜在威胁的景观内容主要是生产景观中的河谷农田、浅山梯田、草山牧场,居住景观中的基础设施建设、庄廓民居营造和宗教景观中的炜桑活动。

图4 大庄沟小流域景观分段规划示意

表2 保护区-社区在流域尺度上的空间关系

表3 保护区-社区共生界面陈述

表4 大庄沟小流域景观规划

以木厂沟塔沙坡村为例,进行聚落重构。解放前塔沙坡村与保护区是典型的寄生关系,社区完全依赖于保护区森林资源形成了以伐木、砍柴、烧炭、打猎及焚林开田等多种类型共存的经济形式[17]。保护区建立之后,塔沙坡村经济发展受到了限制,与保护区冲突加剧。随着孟达天池水利风景区在保护区内靠近塔沙坡村的实验区建立,改变了塔沙坡村的资源依赖环境,村民采用骡马驮运游客登山等服务增加收入。塔沙坡村与保护区共生资源的转型(从森林资源到旅游资源)为其聚落重构带来了新的动力。对塔沙坡村聚落景观的价值进行评价,从周边环境、居住景观、生产景观和宗教景观4个方面特征进行分析(图6),认为塔沙坡村周边山形、水系、植被等自然环境维持了历史特征,选址体现了对保护区自然地形的尊重与适应;包括民居建筑与街巷空间在内的居住景观表现了乡村与保护区资源共生机制的演变;包括民族习俗、宗教信仰、生产方式及手工艺等在内的撒拉族村落文化具有明显的地域民族特色。这些价值构成塔沙坡村作为旅游资源进一步参与保护区建设的优势。加之,塔沙坡村距离保护地内的景区入口仅约500m。距离优势使得景区每年接待的10万~12万名游客约1/5人前往塔沙坡村参观古建筑清真寺、庄廓民居,体验少数民族乡土风貌等。然而目前塔沙坡村居住景观基础设施落后、垃圾污水排放随意、人居环境质量较差、公共卫生设施缺乏等劣势阻碍了塔沙坡村进一步发展旅游的路径。周边草山、梯田植被覆盖率低,缺乏有效的生态管护,历史上形成的开垦活动对生境造成的破坏亟待恢复。因此提出,对塔沙坡村聚落进行重构,改造居住景观落后面貌、恢复生产景观乡土特色、保护宗教景观的民族风格。使得乡村社区成为保护区发展旅游的重要资源,促进保护区-社区形成对称互惠的共生关系(表5)。

3.3 绿色建筑营造:新型庄廓院

保护区内聚落尺度中的居住景观是威胁保护区资源环境保护的重要因素,也是参与保护区旅游服务的重要资源。居住景观中的院落单元是解决问题的核心环节,其院落多为传统庄廓。历史上,孟达地区森林资源丰富,当地居民用木材、石材与生土结合建造民居,形成了孟达地区特有的庄廓民居形式,包括篱笆楼庄廓与生土庄廓2种类型。随着社会的发展,传统民居已不能满足村民对现代化生活的追求,也无法实现作为旅游服务设施的目标,而保护区的资源环境条件远不足以支撑其建设大规模以传统能耗模式为主导的乡村社区,急需探索以社区现有资源为基础,以不破坏保护区森林资源为目的,而又延续其传统民居在与保护区共生演化过程中形成的地域特色与营造智慧。因此提出利用绿色建筑技术手段和传统民居营造智慧为主要途径的新型庄廓民居建造策略。

图5 保护区小流域河口聚落(5-1 转堂村;5-2 塔沙坡村;5-3 孟达大庄村)

图6 塔沙坡村聚落景观的特征图

传统庄廓民居几何式建筑形态使其散热面较少,减少室内热损耗,有效抵御西北方向的寒风[20]。在研究其空间形态基础上,吸取其与保护区共生中的营造智慧,提炼具有典型代表特征的建筑形体及平面形态,在经典“回”“凹”“L”等建筑形体基础上,进行功能和空间的优化提升(图7)。技术上,通过利用土钢结构代替传统民居的土木结构,减少对木材的使用,优化生土建筑的结构,进而增加建筑层数,减少土地占用;采用现代夯土技术和新型生土砖技术强化生土材料的强度与耐水性[21-22];利用被动式阳光庭院技术和被动式太阳能热炕技术增加冬季庭院的保温效果、减少对传统能源的依赖;使用碳纤维地暖技术及镁水泥屋面保温技术增加民居冬季室内的热舒适度。通过以上8种技术在庄廓民居上的创新性实验表明(图7):新型庄廓民居在冬季室内保温、夏季通风、结构稳定性、室内采光等物理环境方面均优于传统庄廓的居住性能。对实现村民逐步摆脱传统能源依赖和追求现代舒适生活的目标具有参考性,对增加接待游客具有可能性,是实现社区作为资源与设施参与保护区管理的有效途径之一。

4 结论与讨论

从青藏高原自然保护地自然资源保护与社区发展之间的关系入手,认为保护地-乡村社区的关系营造是高原自然保护地建设的关键内容。根据保护地-社区关系研究的回顾,指出保护地-社区共生模式营造是解决问题的重要途径。以青藏高原孟达国家级自然保护区为例,分析保护区-社区共生关系的形成机制,认为保护区-社区共生界面是研究的关键。根据保护区-社区共生模型,确认小流域是保护区-社区的共生界面。提出小流域-聚落-院落三级尺度的营造方法。

表5 塔沙坡村聚落景观重构

图7 新型庄廓民居的设计及营造过程②

小流域-聚落-院落3种景观在同一个共生界面上是一种尺度嵌套关系。院落是影响共生界面生态系统稳定的基本单元,流域对共生界面的生态系统稳定具有控制作用。聚落作为流域生态保护的核心尺度对生态系统的稳定性具有重要意义。其一,聚落尺度的社区规模是影响流域生态系统稳定的重要因素。在同一共生界面处于不同位置的聚落,因其所占有的资源类型与土地承载力不同,社区发展规模存在最大生态阈值。在安全阈值内景观单元之间可以实现互惠共生,超越安全阈值流域生态系统则趋向崩溃。其二,社区发展方式是影响流域生态系统稳定的另一重要因素。为了流域生态系统的稳定,有污染、大规模的工业发展应首先被禁止。其次立足于保护区现有资源进行发展引导,包括提高可耕地资源的土地利用效率,发展高附加值农业;根据保护区风景资源的环境容量,控制旅游产业的发展,避免过度旅游给流域生态系统的稳定性造成压力。

致谢:感谢青海省高原绿色建筑与生态社区重点实验室提供的帮助。

注释:

① 中华人民共和国环境保护部自然生态保护司公布2015年全国自然保护区名录。

② 2015台达杯国际太阳能建筑设计竞赛获奖作品集一等奖与国家住房与城乡建设部第二批田园建筑优秀实例二等奖——青海省西宁市湟源县日月藏族乡兔儿干村新型庄廓院。