运动康复训练在慢性心衰患者中的康复效果

2019-10-29茅溢恒

茅溢恒, 袁 鹏, 刘 燕

1. 无锡市人民医院健康管理中心,无锡 214023 2. 无锡市人民医院康复科,无锡 214023

慢性心力衰竭是一种以运动能力降低、患者自感疲劳及劳力性呼吸困难为主要特点的综合征。慢性心力衰竭的本质是充血性心力衰竭,主要指患者的心脏搏动障碍,心脏舒张及收缩功能改变而不能充分排出静脉回心血,引起一系列心脏循环障碍症状。该病是临床上的常见疾病之一,在老年人中发病率较高,主要表现为体循环或肺循环瘀血、组织灌注减少、心排血量不足等。心力衰竭是临床上各种心血管类疾病的终末阶段。由于心力衰竭的不可逆性及心脏功能的损伤,患者常出现多种症状,严重影响其正常生活。

在临床上,控制及缓解心力衰竭患者的症状,是治疗心力衰竭的主要目标。目前,慢性心力衰竭的治疗方案大多为口服药物治疗,给予患者针对性的心脏康复训练,配合常规治疗与护理[1]。这些方案对改善患者的心肌功能有重要作用。本研究进一步将心脏康复训练应用于慢性心力衰竭患者,取得了较好的效果,显著改善了患者的心肌功能,促进了患者的康复,现汇报如下。

1 资料与方法

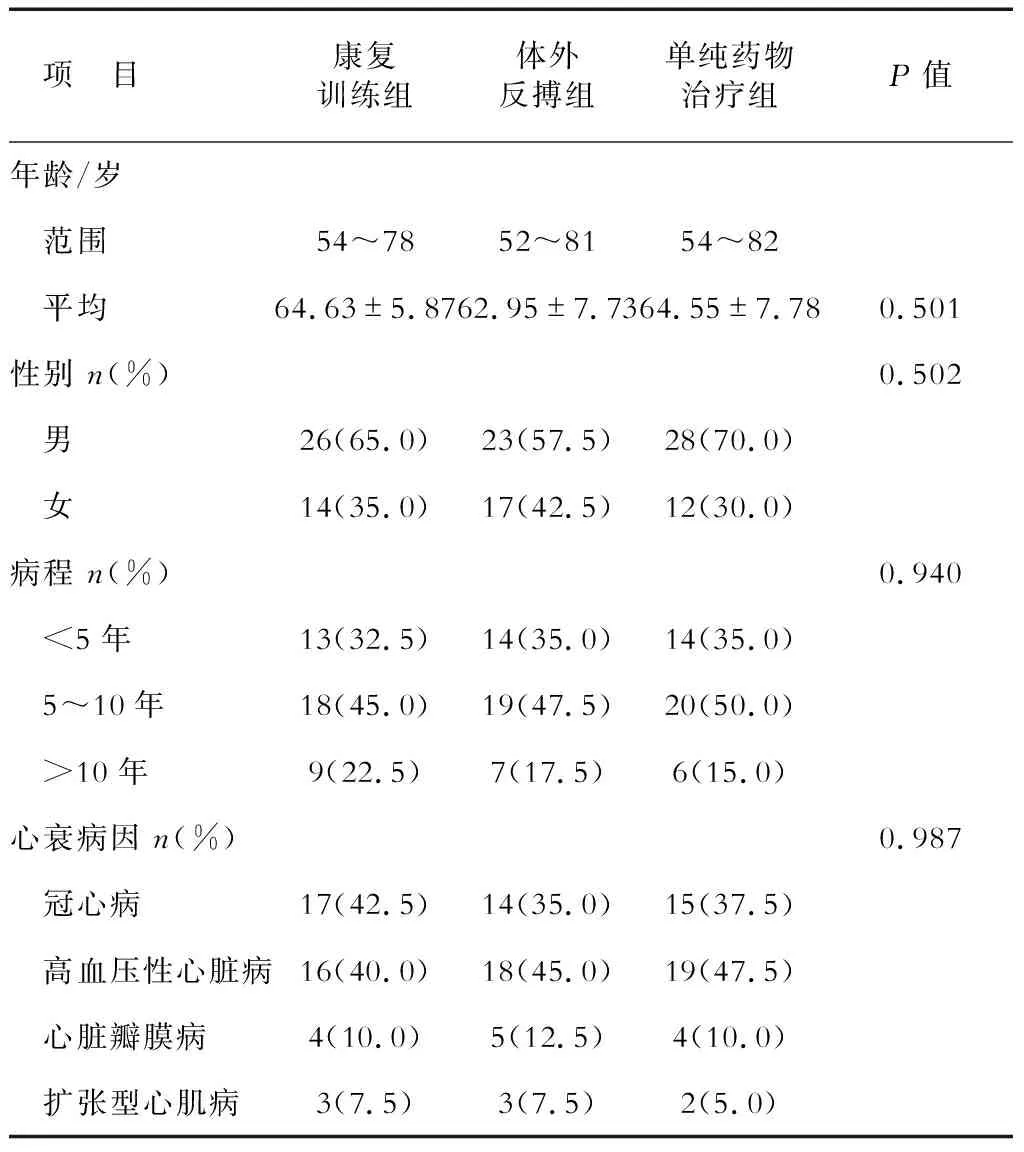

1.1 一般资料 选择2018年2月至11月在无锡市人民医院心内科治疗并在康复科接受康复治疗的慢性心力衰竭患者120例。入选标准:(1)符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》中的慢性心力衰竭诊断标准[2];(2)美国纽约心脏病学会(NYHA)分级为Ⅱ级;(3)病程大于1年。排除标准:(1)伴有其他严重疾病者;(2)有躯体活动性障碍者;(3)不稳定性心绞痛者;(4)静息时收缩压大于200 mmHg或舒张压>110 mmHg者;(5)未经控制的房性或室性心律失常者;(6)静息时血糖大于22.2 mmol/L者。本研究经医院伦理委员会批准,患者及其家属知情同意并签署知情同意书。根据随机数字表法,将入选患者随机分成运动康复组、体外反搏组及单纯药物治疗组,每组40例。3组患者的性别构成、年龄、病程、心衰病因差异无统计学意义(表1)。

1.2 治疗方法 治疗开始前,统一培训治疗师及评估人员,其中评估人员除评估外,不参与研究的其他过程。对研究者、治疗师、评估人员及患者均采取盲法。隐藏分组后对研究者、治疗师及患者揭盲;对评估人员全程实施盲法。

单纯药物治疗组患者仅接受血管紧张素转化酶抑制剂或血管紧张素拮抗剂、β受体阻滞剂、硝酸酯类药物及利尿剂等药物治疗,无洋地黄禁忌患者应用洋地黄强心,常规进行心脏康复健康教育。体外反搏组患者在单纯药物治疗基础上,接受体外反搏治疗,每日1次,每次1 h。运动康复组患者在单纯药物治疗基础上接受心脏康复训练,包括:(1)进行腹式呼吸;(2)进行运动康复训练,每天散步1 000 m与攀爬2层楼梯30 min,心功能稳定后进行踏车、弹力带等有氧运动及抗阻运动。根据患者心肺运动试验(CPET)中无氧阈值时的代谢当量(METs),METs为5~6的患者进行100 W功率的踏车运动;6 METs以上的患者根据目标心率[(最大心率-静息心率)×60%+静息心率]调整踏车功率。每次进行踏车运动前进行5 min的热身运动,每周3次,每次20 min。弹力带运动每次锻炼8~16组肌群,根据患者不同情况调节松紧度,每周锻炼3次,每次20 min。患者进行运动康复训练时,如有以下危险情况发生,立即停止训练,并进行相关处理:(1)运动时心率超过目标心率;(2)收缩压升高值>30 mmHg或降低值>10 mmHg;(3)患者出现胸闷、大汗、头晕、呼吸困难等症状。3组患者均接受8周有医护人员监督的治疗治疗。

表1 三组患者的一般资料 N=40

1.3 评价指标及方法 采用超声心动图计算患者治疗前后的左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末期内径(LVEDD)及左心室收缩末期内径(LVESD)。于清晨采集患者空腹全血3 mL,4℃下以2 000 r/min离心15 min(可置于-70℃冰箱保存),采用酶联免疫吸附法测定患者血浆氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平。

患者的生活质量水平采用明尼苏达心力衰竭生活质量问卷进行评估[3]。该量表共有5个方面,包括患者的心力衰竭症状、饮食及睡眠情况、情绪状态、娱乐活动及人际关系,共21个条目。该量表采用Likert 5计分法:0分表示心力衰竭对患者无任何影响,5分表示心力衰竭对患者的影响较为严重;总分为0~105分,分数越高,反映心力衰竭患者的生活质量越差。

患者的疗效根据症状和6 min步行试验结果评定[4]:治疗后,症状基本消失, 6 min步行试验增幅大于20%,则被评定为显效;症状有所改善,6 min步行试验增幅>10%,则被评定为有效;症状无改善甚至加重,6 min步行试验增幅<10%或无变化,则被评定为无效。

2 结 果

2.1 三组患者治疗前后LVEF、LVEDD、LVESD值的比较 结果(表2)显示,治疗前,3组患者的LVEF、 LVEDD及 LVESD差异均无统计学意义。治疗后,体外反搏组患者的LVEF高于单纯药物治疗组患者(P<0.01),LVEDD及LVESD均低于单纯药物治疗组患者(P<0.01);运动康复组患者的LVEF高于其他两组患者(P<0.01),LVEDD及LVESD均低于其他两组患者(P<0.01)。

2.2 各组患者NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分的比较 结果(表3)显示:治疗前,3组患者的NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分差异无统计学意义。治疗后,3组患者的NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分均低于治疗前(P<0.01);体外反搏组NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分低于单纯药物治疗组(P<0.01);康复训练组患者NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分均低于其他两组患者(P<0.01)。

表2 各组患者治疗前后LVEF、LVEDD、LVESD比较 N=40,

LVEF:左心室射血分数;LVEDD:左心室舒张末期内径;LVESD:左心室收缩末期内径.*P<0.01与治疗前比较;△P<0.01与体外反搏组比较;▽P<0.01与单纯药物治疗组比较

表3 各组患者治疗前后NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分比较 N=40,

NT-proBNP:氨基末端脑钠肽前体.*P<0.01与治疗前比较;△P<0.01与体外反搏组比较;▽P<0.01与单纯药物治疗组比较

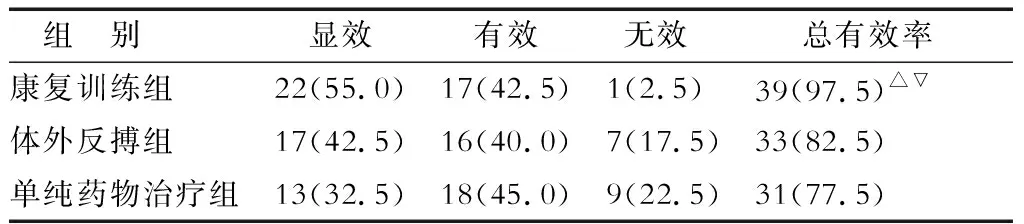

2.3 各组疗效比较 结果(表4)显示:康复训练组仅1例患者治疗无效,总有效率为97.5%,总有效率高于体外反搏组(82.5%)及单纯药物治疗组(77.5%,P<0.05);体外反搏组与单纯药物治疗组总有效率差异无统计学意义。多组独立样本秩和检验显示3组间总有效率差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 各组患者的疗效比较 N=40,n(%)

△P<0.01与体外反搏组比较;▽P<0.01与单纯药物治疗组比较

3 讨 论

近年来,心脏康复训练逐渐成为心力衰竭治疗方案的一部分[5],日益受到重视。对于慢性心力衰竭,应将药物治疗与心脏康复训练有机结合,并为患者提供安全、稳定、高效的治疗方案,从而改善患者的症状,提高患者的心肌功能,降低其死亡率与再入院率[6]。

NT-proBNP是一种由心室肌细胞构成的心源性神经激素,主要作用为延缓心力衰竭的发展及维持心脏的代偿状态[7]。当患者心肌受损或心脏功能不全发生时,NT-proBNP与脑钠肽(BNP)可代偿性分泌增加;同时该因子参与拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮系统,有效促进尿钠的排泄及发挥利尿功能,充分扩张血管及维持患者血压的动态平衡。研究[8-9]表明,NT-proBNP是预测心力衰竭患者死亡的重要因子之一,其水平的显著上升反映患者心脏功能受损严重。

本研究应用心脏康复训练辅助基础药物治疗慢性心力衰竭,结果显示:治疗后,康复训练组患者的LVEF高于其他两组患者,LVEDD及LVESD均低于其他两组组患者,表明心脏康复训练促进患者心肌功能恢复的效果较好,同时改善患者的心力衰竭症状;治疗后,康复训练组患者的NT-proBNP水平及明尼苏达量表得分均低于其他两组患者,说明心脏康复训练可减小心力衰竭患者的疾病严重程度,有效促进患者心脏功能的恢复,减少患者心肌损伤,并提高其生活质量;治疗后,康复训练组患者的总有效率高于其他两组患者。本研究结果提示,心脏康复训练安全、稳定、高效,对患者心功能的改善效果高于单纯药物治疗。

因此,心脏康复训练可为患者提供有效的二级预防手段[10]。有氧运动及抗阻运动可明显改善慢性心力衰竭患者的血流动力学,使患者的心肺功能得到充分锻炼,提高患者的最大心输出量、每搏输出量,提高患者血管内皮舒张能力、激活神经内分泌功能,并能增加细胞氧化酶活性、加强骨骼肌的功能、提高基础代谢率等,从而明显改善患者的症状及生活质量。

综上所述,针对性的心脏康复训练在慢性心力衰竭患者的治疗中有较为明显的效果,能充分改善患者的心肌功能,降低患者血浆NT-proBNP水平,提高患者的生活质量,且训练方案安全稳定,值得在临床上推广应用。