瓷都焰火

2019-10-28黄孝光

黄孝光

一千多年前,一群制瓷人在昌江南岸聚居为镇,始称“昌南”;后宋真宗赐名“景德”,昌南镇更名为景德镇。

明朝初期,朝廷在此设置御器厂,景德镇从此在制瓷上一枝独秀。

“共计一坯之力,过手七十二,方克成器。其中微细节目,尚不能尽也。”1637年,明朝科学家宋应星在《天工开物》中,记录了制瓷的72道工序。几百年后,世界上其他产瓷区的手工陶瓷业式微,唯独景德镇仍然保留着这一整套的手艺,并赢得“世界瓷都”的美誉。

瓷都景德镇高岭东埠村,村后的这座山是著名的高岭山,出产一种制瓷黏土叫高岭土,高岭土的发现和运用距今已有1200年历史。

宫宝楼艺术室,74岁的中国陶瓷书画大师潘凯声,从事陶瓷绘画已有五十余年。

新中國成立后,瓷都迎来十大瓷厂争奇斗艳的峥嵘岁月,产品一度远销130多个国家和地区。然而,随着时运变迁,十大瓷厂缔造的繁荣也渐渐消逝。

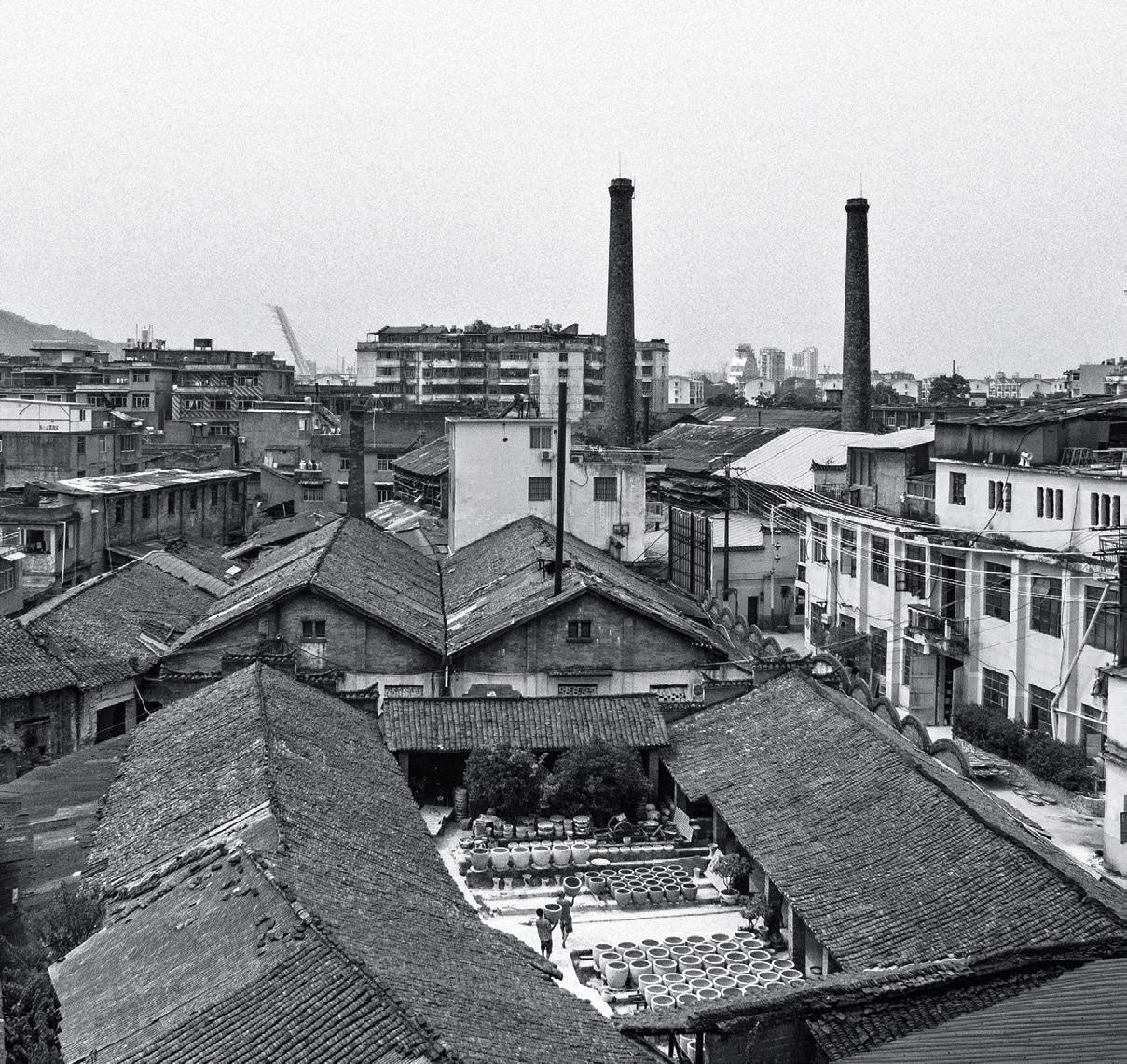

在当地摄影师冯唐春记忆中,小时候的景德镇热闹温暖。如今烟囱依然错落高耸,焰火依旧燃烧,只是不再如往昔那般热烈了。

景德镇曙光瓷厂坯坊里正在忙碌的女工和孩子们。

景德镇曙光瓷厂坯坊,假期里帮妈妈打下手的孩子。

风火仙与太平窑

冯唐春打小在窑包长大,父母、邻居皆是窑厂工人。

在他印象中,陶瓷车间遍布街头巷尾,放学后穿行于里弄,抬头遂见烟囱,拐个弯儿就能撞见窑工们的欢声笑语。

小孩喜欢在窑包里玩。烧制瓷器,需将瓷坯放进匣钵,为避免黏连,瓷坯和匣钵间需垫一层泥垫,当地称之“渣饼”,是冯唐春童年最钟爱的玩具。“圆圆的,烧饼大小,我们捡来打水漂。”

匣钵层层垒进窑包,全部垒完需耗时一天。窑包四周有6至8处洞口,用来添柴或铲煤。烧制时,窑外烟囱蹿出鲜红火焰,照亮了瓷都的夜空。此起彼伏的焰火,构成了冯唐春儿时记忆的风景。

瓷都景德镇非遗传承人、徐家窑明清作坊琢器制作人张茂生大师,从事琢器陶瓷研制五十余年。他手持的长颈、扁圆腹、龙首流、如意曲柄——执壶,是将清代乾隆时期的金胎珐琅彩鸳鸯壶原样改成瓷胎,技术难度极大。

经过24小时的烧制和24小时的冷却后,窑包尚有二三十度的余温。假如是冬天,刚放学的小孩会争先恐后地溜进去,等待一身寒冷逐渐褪去。

这是偷闲的工人向下一代传授瓷都历史的最好时机,而故事往往从窑神童宾说起。

公元1599年,宦官潘相奉命来到景德镇,为朝廷烧造青龙白瓷缸。龙缸烧制困难,入窑容易坼裂,众工匠无有敢应者。后来,童宾出任“报火”一职,并在关键时刻以身作柴,投身窑火。隔日窑门打开,一个毫无瑕疵的青龙白瓷缸惊艳亮相。

窑工们悲喜交加,纷纷跪拜在窑前。童宾之死激起民愤,全镇随后发起暴动,焚烧了官窑厂房。事后,官府为了笼络人心,在御器厂立童宾祠,尊其为“风火仙”。

童宾自此成为景德镇人的精神偶像。冯唐春说,以往景德镇的每座窑包都设有供奉童宾的神龛,窑工们会在烧窑前后焚香祭拜。在他近期拍摄的工匠肖像中,一座木制的童宾雕像端坐其中。

或许是得益于风火仙的庇佑,瓷都焰火几经风雨,至今仍未熄灭。

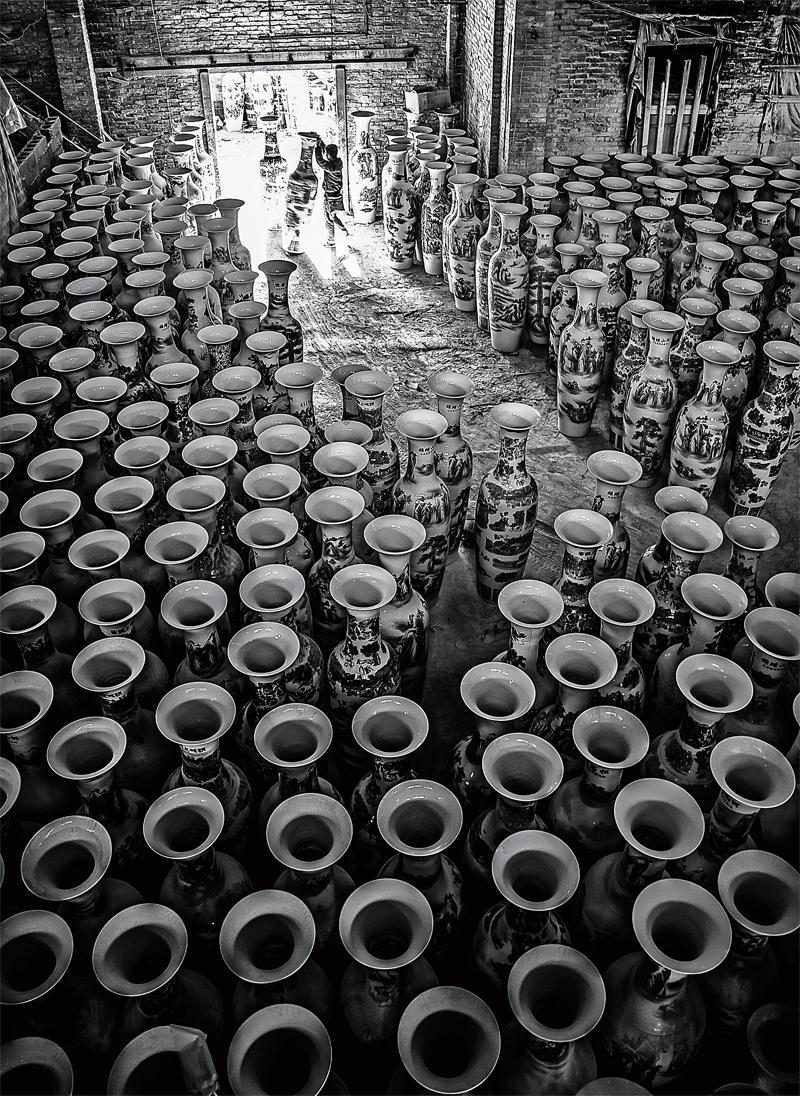

景德镇原景陶瓷厂存放大件瓷瓶的仓库。瓷瓶生产需经过到浆、成型、利坯、施釉、彩绘、装窑、烧制、出窑、包装等工序。大件瓷瓶高约2米重300斤。生产大瓷瓶是又苦又累的事。

景德镇皇窑作坊师傅正在晒坯。

2016年9月,偏居一隅的曙光瓷厂全貌。

景德镇有烧太平窑的习俗。每逢中秋,当地人将“渣饼”垒成圆筒窑,一座座错落在昌江两岸。窑中柴火点燃,火苗四溢,寓意太平。

传说这一习俗与太平军有关。当年太平军攻打景德镇,清军下令拆毁镇内所有窑厂,用以巩固城防,但最终仍被攻破。太平军进入后,开仓放粮救济百姓。当时正值中秋,百姓为感激太平军恩德,搭起太平窑,供太平军与窑工们观火赏月,同庆佳节。此后,烧太平窑、祈求平安的习惯被延续下来。

据冯唐春介绍,新中国成立后,景德镇相继组建了建国、人民、艺术、光明、新华、景兴、红星、红旗、宇宙、为民等大型瓷厂,当地称之为“十大瓷厂”。伴随十大瓷厂的成立,景德镇陶瓷业步入巅峰时刻,生产的陶瓷产品有200多个系列、2000多种器型、7000多种花面,多次承担和完成了国礼瓷、纪念瓷、民族瓷、出口瓷、国家领导人用瓷等重大任务。

“匠从八方来,器成天下走。”越来越多的“景漂”慕名而至。“这是个靠手工就能够立足的地方,只要勤劳就饿不死。”冯唐春说,从采矿到开窑,一件瓷器的出炉需经72道工序,而每道工序都能养活不少工人。

工人负责单项工序的劳作,匠人则往往需要精通多道工序的组合。冯唐春的拍摄对象之一、陶瓷雕削大师张茂生告诉《中国新闻周刊》,他掌握了一半以上工序。

1952年出生的張茂生,现在和妻儿三人共同经营一家制瓷作坊。他曾为北京奥运会定制过以“鸟巢”为原型的双层工艺茶壶,也为上海世博会设计过陶瓷奖杯。

此外,他的代表作还有仿古的鸳鸯壶和公道杯。鸳鸯壶一个壶嘴可倒出两种液体,被访客戏称为“千杯不醉壶”。不过,公道杯却“不同意你贪杯”——液体一旦越过杯中水位线,就会从杯底流出,直至一滴不剩。

“别小看这几样东西,它们可要耗费几十年的心血才能做到。”张茂生说。

左上:景德镇信良陶瓷作坊师傅们在合力拉坯,其生产的大型瓷盘入选吉尼斯世界纪录。右上:景德镇瑶里水碓坊,詹茂盛师傅在踩瓷釉浆。左下:南山作坊内,徐九斤兄弟在翻模到浆。右下:曙光作坊里的施釉工刘师傅。

自有后来人

张茂生是陶瓷雕镶这门手艺为数不多的继承者。

“会这门手艺的,以前宇宙瓷厂有一个,快80岁了。我今年67岁,算年轻的。”张茂生说。

后继无人是他时常念叨的心病。早年在艺术瓷厂学徒时,师父工作期间不允许他旁观。后来师父生病住院,他在病房陪护一周,由此才获得信任,得以接触核心技艺。

1995年,因十大瓷厂改制,张茂生下岗,转而开起私人作坊。几十年来,他逐渐放宽收徒标准,但无奈因工序复杂、学习周期漫长,至今无一人坚持到最后。

几年前,景德镇陶瓷大学欲聘任张茂生为业界导师,被他拒绝。他坚持传统的学徒制,认为在室内纸上谈兵只会误人子弟。

“我这行,恐怕是要断代了!”眼看传承无望,张茂生将所有时间交付给作坊,“趁有生之年多做点东西留给后人。”冯唐春拍摄的肖像里,他面色凝重,手抱一盏瓷壶,独自站立在皑皑白雪中。

瓷都景德镇光明瓷厂土坯坊女工班组。

冯唐春说,近年来景德镇拆掉了不少厂房,明火不再常见,逐步走向工业化的冰冷。

瓷都焰火也随之渐渐降温。

十大瓷厂之一的宇宙瓷厂,如今被改造成“景德镇陶瓷工业遗产博物馆”。冯唐春记忆中的温暖童年、景德镇曾经拥有的辉煌,都定格在停止运转的器械和玻璃柜中。

近些年,在政府行政手段的强力介入下,景德镇开始焕发新的生机。2013年4月,陶溪川陶瓷文化产业园项目开工,吹响景德镇陶瓷工业转型升级的号角。2018年10月,国务院批复同意设立景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区,给瓷都带来新的发展机遇。

冯唐春说,曾梦寐以求的大工业和机械化,只是一种误读;以人为核心的手工技艺和工匠精神,才是这座小城能够永续的灵魂。

他将镜头对准父辈那一代工匠。陶瓷作坊中常见的用来挡灰的塑料膜,被他用作背景布,借以屏蔽作坊杂乱的背景,并增加仪式感。这些影像成为瓷都早期风貌的定格。

其中一幅肖像里,光明瓷厂407作坊的女工班组,共同完成一个坯碗的七道工序:邵小华33岁,贴花15年;谭文英34岁,磨坯15年;付爱琴48岁,利坯30年;冯根娥48岁,打箍32年;严文霞50岁,荡釉35年;缪瑶花58岁,印坯40年。

虽然她们各自一生只做一件事,但流水线并非冷冰冰的。女工们互相合作,情同姐妹,下了班还会相约去唱卡拉OK。

“有时候我也想,或许自有后来人吧。某个品种、某种花饰可能会失传,但我相信这门手艺不会消失。”张茂生说。