长三角重要城市创新竞争力实证分析与政策研究

2019-10-28吴妍妍

吴妍妍

(中共合肥市委党校,安徽 合肥 230031)

长三角都市圈囊括上海张江、苏南、杭州、合芜蚌四个国家自主创新示范区,是我国最具创新活力的区域之一。本文选取长三角城市上海、苏州、杭州、南京、无锡、宁波、南通与合肥等8个重要城市进行创新竞争力实证测算,以客观准确地观察评估当前合肥创新实力,并提出对策建议供决策参考。

一、长三角重要城市创新指数的实证测算

(一)指标体系设计

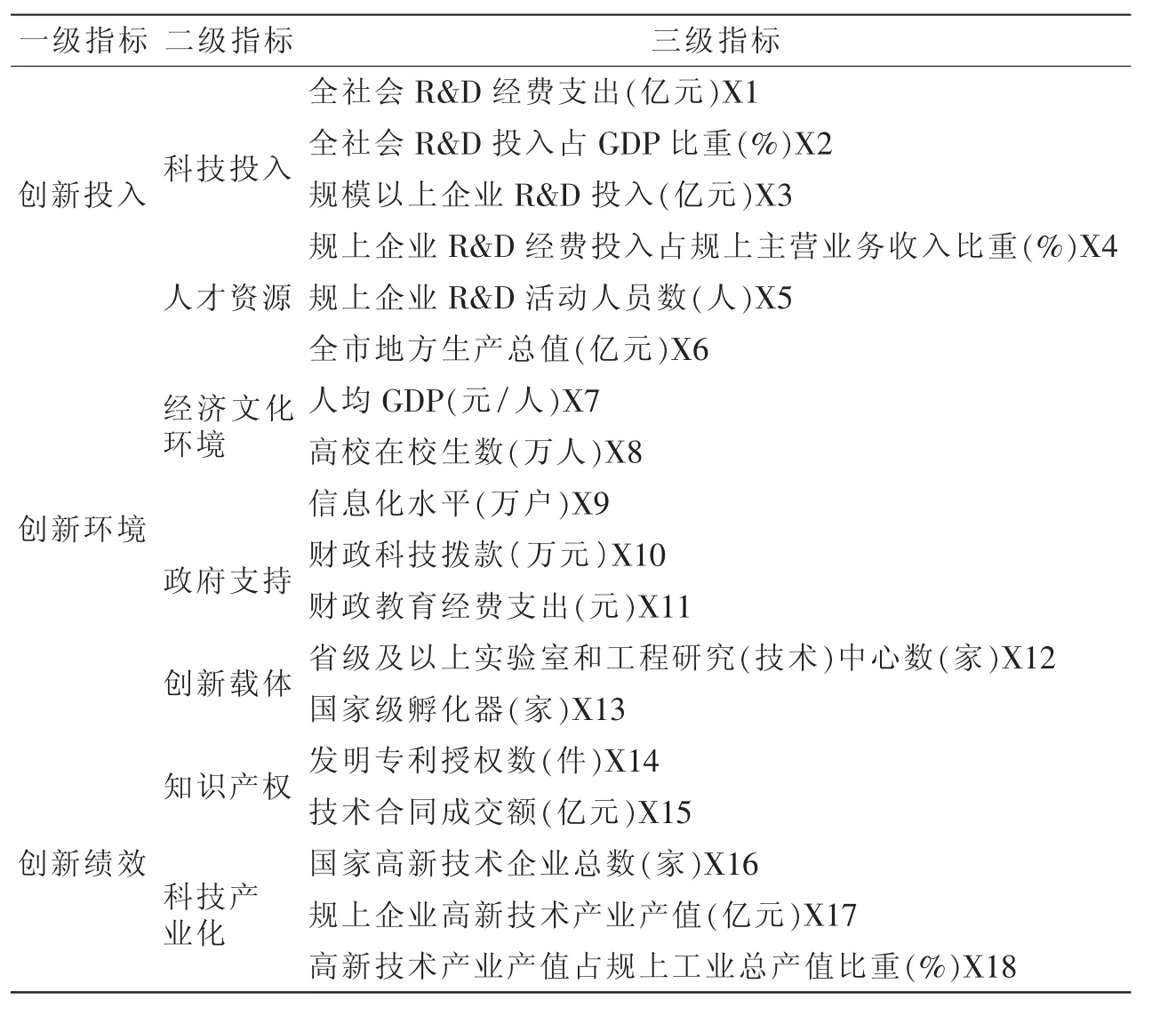

遵循客观、可比和数据易得原则,在研究参考国内有影响的评价体系的基础上,指标体系主要从创新投入、创新环境和创新绩效三个维度,形成科技投入、人才资源、经济文化环境、政府支持、创新载体、知识产权、科技产业化等7个二级指标和全社会R&D经费支出、全社会R&D投入占GDP比重、全市地方生产总值、财政科技拨款等18个三级指标。(见表1)

(二)模型测算与得分排名

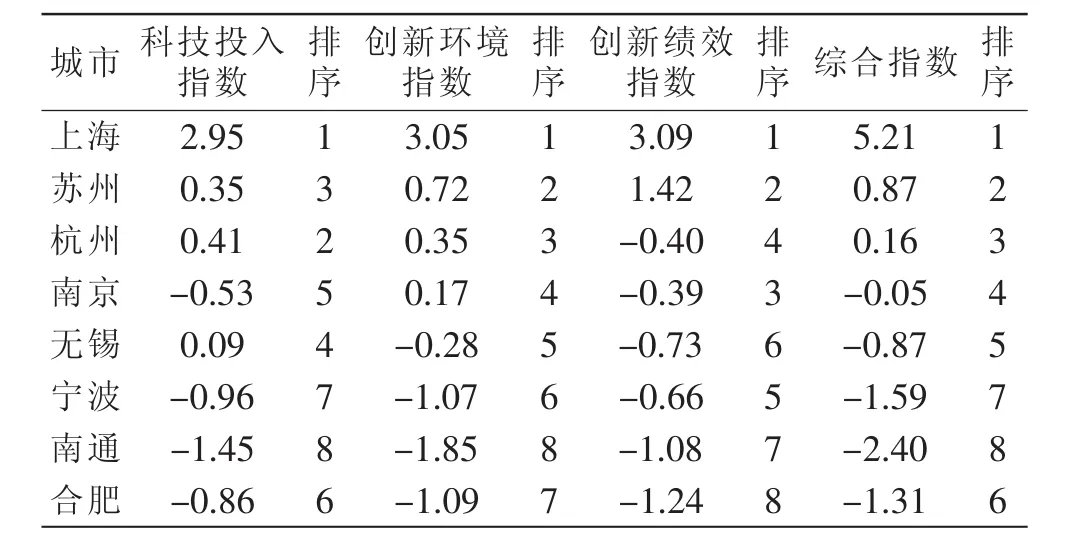

运用SPSS软件,采用主成分分析方法对城市创新指数进行综合测算,获取特征值、方差贡献率和累计方差贡献率。以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例为权重计算综合得分。(见表2)

表1 长三角重要城市创新指标体系

(三)分层聚类分析

为进一步分析测算结果,选择系统聚类法中的Ward(离差平方和)法将8个城市创新发展综合指数进行分层聚类。通过对输出结果的分层归类考察,评价8个城市创新发展梯度和水平。评价结果:一类上海;二类是苏州、杭州;三类是南京、无锡、合肥、宁波、南通。

二、长三角重要城市单项指标比较分析

(一)创新投入指标分析

表2 8个城市创新发展得分排名

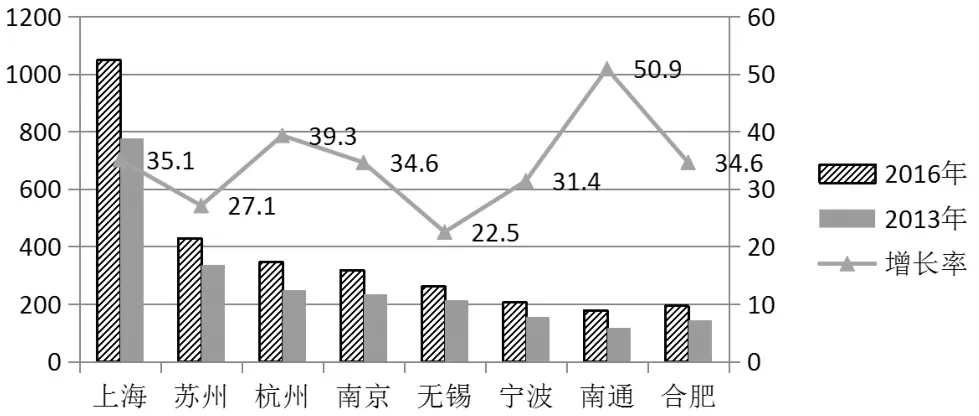

1.全社会R&D经费支出

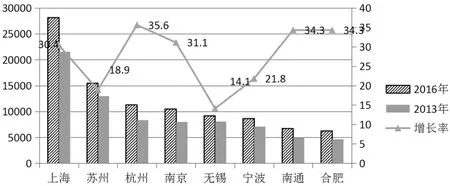

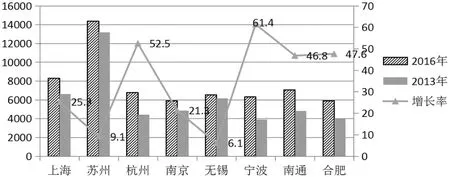

图1 2013、2016年长三角8城市全社会R&D经费支出与三年增长率对比

8个城市的R&D支出总量2013-2016年均呈现较大幅度的增长,在20%之上。合肥全社会R&D经费支出年均增长34.6%,增速仅次于南通的50.9%。从全社会R&D经费支出占GDP比重分析,合肥比例达3.1%,在8个城市中排名第2位,表明合肥与其它城市相比,将经济总量的较大比重用于研发支出(见图1)。

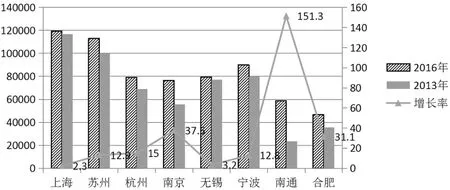

2.规模以上企业R&D活动人员数

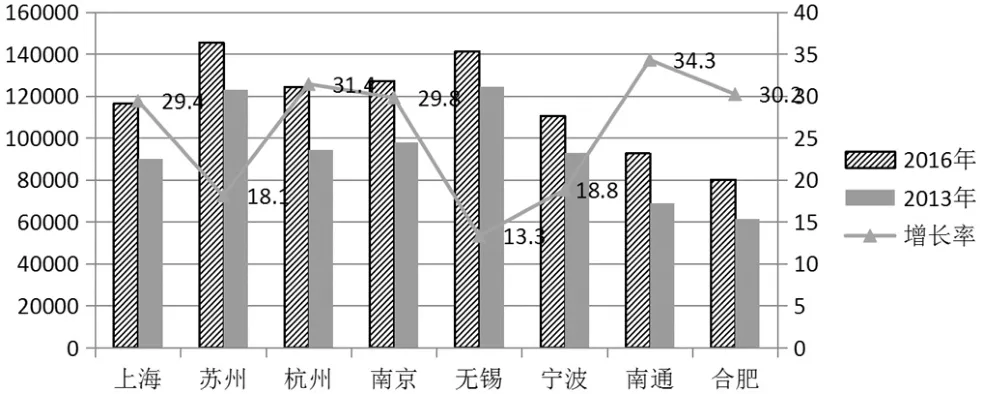

图2 2013、2016年8城市规上企业R&D活动人员数与三年增长率(%)对比

8个城市规模以上企业R&D活动人员数呈现上升趋势。合肥2013年规上企业R&D活动人员数35,593人;到2016年规上企业R&D活动人员数为46,672。从规上企业研发人员规模比较,2016合肥仍排在第7位,与排名靠前城市差距较大(见图2)。

(二)创新环境指标分析

1.经济总量与人均GDP

图3 2013、2016年8个城市经济总量与三年增长率(%)对比

图4 2013、2016年8个城市人均GDP与三年增长率(%)对比

8个城市经济规模和人均GDP均呈现较大规模增长。合肥虽增长速度较快,但在经济总量与人均水平上仍与长三角先发城市实力悬殊,仅与南通接近(见图 3、图 4)。

2.财政科技拨款

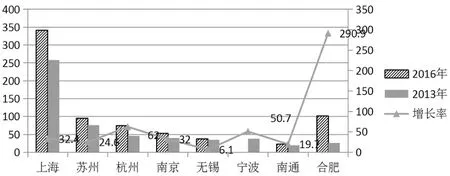

图5 2013、2016年8个城市财政科技拨款与三年增长率(%)比较

8个城市科技财政支出均呈现增长,其中合肥增幅最大,增幅达290.9%。合肥2013年科技财政支出排名第7,仅超过南通;2016年科技财政支出总量排名第2,仅次于上海。数据表明合肥政府对创新发展的支持力度强劲、支出总量迅速增长(见图5)。

(三)创新绩效指标分析

1.发明专利产出

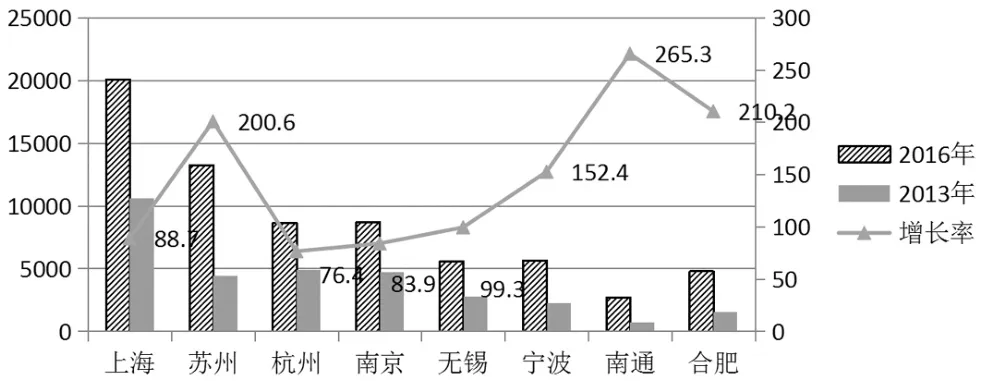

8个城市发明专利授权数均呈现大幅增长。合肥发明专利授权数2013年1,547件,到2016年,发明专利授权数为4,799件,2013-2016年发明专利授权数增长幅度为210.2%。发明专利数的大幅提高显示出合肥市自主创新实力不断增强(见图6)。

2.规模以上高新技术产业产值

8个城市高新技术产业产值,合肥增速虽较快,2016年规模以上高新技术产业产值5,899.8亿元,在规模上仍在8个城市中排名第8位。从高新技术产业产值占规上工业总产值比重分析,合肥这一指标达58.58%,在8个城市中位列第一,反映合肥产业和产品高技术化、轻型化的产业结构特征(见图7)。

在养护龄期为3 d、7 d和28 d时分别取样,参照HJ 557—2009《固体废物浸出毒性方法——水平振荡法》,对含铅净浆试样进行浸出试验,浸出液中Pb2+的浓度按照GB 5085.3—2007《浸出毒性鉴别标准》的规定,采用电感耦合等离子体光谱仪测定Pb2+浓度,研究胶凝材料的固铅效果。

图6 2013、2016年8城市发明专利授权数与三年增长率(%)对比

图7 8城市规模以上高新技术产业产值与三年增长率(%)对比

三、合肥创新竞争力总体评价与短板分析

(一)总体评价

1.合肥创新基础坚实、发展态势强劲,在长三角激烈的转型竞争中合肥创新竞争力排名呈现稳定上升趋势。研究表明,上海创新指数得分遥遥领先,处于长三角地区创新领军地位。苏州、杭州、南京、无锡、合肥到宁波、南通,创新指数得分依次递减。2013年合肥位列第8,2016年跻身第6。合肥在长三角展示出强有力的创新实力,且稳定上升。

2.创新投入呈现快速增长的态势,增速在8个城市中位居前列。虽然在财力投入总规模上与排名前列城市仍有较大差距,但2013—2016年合肥全社会R&D投入、规模以上工业企业R&D经费投入、科学技术财政投入三项指标增长幅度分别达到34.6%、73%、290.9%,在 8个城市中排第 3、2、1 位,呈快速增长态势。

3.自主创新能力持续提升,高新技术产业规模快速增长。2013—2016年合肥发明专利授权数由1,547件提高到4,799件,增长幅度达到210.2%,仅次于南通265.3%的增速,反映合肥自主创新能力以甚至强于长三角核心区城市的水平持续提升。2013—2016年,合肥规模以上企业高新技术产业产值由3,998.5亿元上升为6,548.72亿元,增长幅度为47.6%。

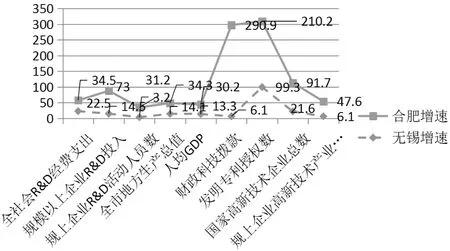

4.近期合肥赶超目标无锡,位次提升压力虽大,但从增速对比上看前景可期。2016年合肥规模以上企业R&D投入 (无锡242.53亿元,合肥131.45亿元)、规模以上企业R&D活动人员数(无锡79534人,合肥46,672人)、国家级孵化器数(无锡20家,合肥8家)、发明专利授权数(无锡5,583件,合肥4,799件)、国家高新技术企业家数(无锡1,638,合肥1,357)等方面,与排名第五的无锡差距较大,位次前移压力大。但从2013—2016年指标增速对比上分析,合肥保持目前的发展速度和质量,赶超无锡可期(见图8)。

图8 无锡、合肥2013-2016年主要指标增速对比

5.综合性国家科学中心的落地和定位是合肥创新型城市发展的最大机遇,充分把握合肥国家战略定位的优势。合肥是国家实施“一带一路”、长江经济带战略的双节点城市,战略定位世界级城市群长三角的副中心城市,安徽省皖江城市经济带、合芜蚌自主创新示范区、合肥都市圈的核心城市。获批建设与上海张江、北京怀柔并列的综合性国家科学中心,不论在国家城市群规划还是在国家创新体系布局中合肥均处于极为显著的重要中心节点位置。

(二)厘清合肥创新发展的短板

1.加强高校院所建设是集聚研发人力资源的基础性工程。有较大影响力和声誉的高校对合肥创新体系起关键支撑和基础性作用。虽然合肥高校在校生数位列8个城市中第2位,但科技人才资源总体规模仍需大幅提升,以规模以上企业R&D活动人员数为例,与排名靠前的城市相比差距较大。

2.没有形成一批引领性大企业、新兴产业集群规模影响力不足。城市地位和话语权,重要一点是在特定产业能否拥有整体性、全局性的影响,具有标志性企业及标杆式产品。合肥2016年国家高技术企业家数为1,357家,在8个城市中排在后列。

3.科技成果转移转化体系存在诸多障碍。2013-2016年合肥发明专利授权数增长幅度为210.2%,自主创新实力大幅增强,但科技成果转化收益分配缺少配套落地细则和支持政策实施的配套机构及专业人员;科技成果中试熟化载体缺乏;专利等知识产权评估、登记、托管、转让交易等环节存在障碍,转化转移服务薄弱。

4.资本对科技创新与产业化的推动作用和输血功能亟待加强。2016年政府支持创新力度强劲,科技财政支出总量101.7亿元,仅次于上海,但财政资金对成果转化和产业化投入相对不足,风险补偿和风险共担机制提供不足、创投氛围不浓、难以有效影响和引导金融资本和社会资本。

5.上海、苏南、杭州国家自主创新示范区政策突破力度大,对合肥形成压力。上海发挥“国家自主创新示范区”、“自由贸易试验区”双区联动优势,苏南、杭州以其先发优势,都对合肥形成巨大压力和竞争。

四、提升创新竞争力和影响力,建设国际一流的综合性国家科学中心对策建议

围绕建设国际一流的综合性国家科学中心,建成长三角国际化、现代化、创新型、标杆型副中心城市,具体建议如下:

(一)依托国家重大科技基础设施群,建设著名国家实验室和交叉型、前沿性研究平台,成为国家基础科学研究和原始创新重要中心。争创量子信息科学国家实验室,积极争取新能源国家实验室。以超大设施的硬件集群为基础,加快形成前沿研究的科研生态群落。国家实验室筹设坚持小核心、大协作,以最强最优单位为核心,吸纳和带动一大批重点科研基地参与。实施目标合同制管理,建立人员竞争和激励机制、合作与联合机制、成果转化和技术转移机制、设施开放共享机制等。以人为本,引进培养集聚一大批国际水平的科技人才和高水平创新团队。

(二)支持1-2所世界著名研究型大学、若干国际知名研究机构建设,加快推动国内引领性的优势科研院所汇集。支持中国科学技术大学世界一流研究型大学建设,支持合肥工业大学管理科学与工程、安徽大学材料科学与工程等一批世界一流学科建设。重点引进1所国际知名理工院校及其科技园。借鉴昆山杜克大学、上海纽约大学等中外合作办学模式,探索联合创办研究型大学。借鉴西湖大学模式,探索私立研究型大学建设。或引进著名大学设立分校。支持中科院合肥研究院、中电科38所等以建设世界一流院所为目标。谋划新建若干基础与应用研究大院名所。

(三)推进新型协同创新平台、产业共性技术研发平台、大学科技园等载体建设,建成具有重大带动作用和影响力的技术创新、技术熟化和产业孵化基地。支持产学研集群式研发,组建多领域、多形式产业技术联盟。依托行业龙头,在新型显示、集成电路、智能语音及人工智能、新能源汽车等领域建设一批共性技术研发平台;加强中科大先进技术研究院、清华公共安全院、北大未名生物经济院、哈工大机器人、热物理所能源装备等新型研究院建设,集研发中试、转移转化、孵化产业化于一体。依托国家省市级重点实验室、工程实验室、企业技术中心等载体和协同创新等各类平台,提升整合中试熟化能力,加强技术工程化和产业化建设。大幅提升大学科技园规模与能级,促进合肥国家大学科技园围绕物理空间、资源聚集和创新服务体系等要素深度挖掘,实施战略升级。

(四)“靶向”精准扶持,打造极具竞争力的创新企业集群。培育一批自主创新能力强、主业突出、掌握核心关键技术、拥有自主知识产权和品牌优势的领军型企业。支持具备条件的高新技术企业和大型骨干企业,新建一批高水平的工程技术研究中心、重点或联合实验室等研发机构。支持企业牵头承担国家省级重大科技与产业化专项并给予配套。支持龙头企业联合高校院所以及产业链上下游企业开展重大关键技术联合攻关。每年在主导产业和优势产业通过重大技术创新项目评估选择若干企业重点支持。实施中小企业成长工程,培育一批国内细分行业“隐形冠军”和“独角兽”企业,积极引导私募股权等机构投资。扶持产业链中小企业嵌入核心企业创新体系。建设小微企业创业创新云服务平台,及时提供创业辅导、融资担保和技术成果转移等相关服务。建立以创新为导向的国有企业考核评价体系。推行国有科技型企业对在科技创新中作出重要贡献的技术人员和经营管理人员实施股权激励。完善政府首购、订购创新产品制度。制定自主创新产品和服务推荐目录。

(五)完善区域技术市场建设,加快建立科技成果转移转化新体系,健全知识产权创造、运用和保护制度。落实转化收益用于奖励科研负责人、骨干技术人员等人员和团队政策,简化行政流程,促进国家与省市级政策落地。对高校院所等科技人员在职务科技成果转化中形成的市区两级财力贡献,给予全额奖励。完善区域技术市场建设。依托安徽合肥公共资源交易中心、安徽联合技术产权交易所及网上技术市场交易平台等,集合和强化产业项目与技术资源的信息集成和供需对接、交易展示、共享交流功能。设立知识产权运营基金,投资孵化培育知识产权驱动型企业、知识产权运营服务机构。优化知识产权创造资助制度,支持行业骨干龙头企业、高校院所等,培育高价值专利。培育专业化技术转移机构和技术经纪人队伍,实施“技术转移服务机构培育计划”。建立和加强技术转移服务激励机制。

(六)加强人才工程与人力资本储备工程载体建设,创新人才评价激励机制,建设城市包容性文化。大力引进一批全球一流的各领域领军人物,引进处于25—35岁“创新活跃期”的青年精英人才,健全完善“培、引、留”机制。支持企业或科研院所、高校针对具体产业或研究领域设立岗位,面向全球自主引进一批引领关键技术、带动新兴学科、带来重大项目的高层次人才。加大对企业在人才引进、使用和激励过程中的扶持力度,建立企业引才成本分担和引才工作奖励制度。研究颁布人才目录,放宽放低标准,实施分层分类资助。

(七)加大财政投入规模,优化财政投入方式,引导金融资本、社会资本投向科技创新与产业化,构建多元化的创新投入机制。持续扩大政府基金规模,依托政府引导基金和国家实验室或新型协同创新平台、科技园区,吸引行业经验丰富的优秀投资管理机构合作设立基金。加大引入基金机构的便利和优惠措施。研究出台促进股权投资业发展实施办法。支持在高新、滨湖、新站打造风投或创投基金小镇,着力解决创投融资短板。结合社区银行理念,支持在创新平台或园区创设科技银行。支持以投贷联动为核心实施金融服务创新,支持银行设立或参与各类引导基金;支持银行设立投资管理公司或科技投资银行;鼓励银行与股权投资、担保、融资租赁、保险等机构合作,试点推出组合金融服务。着力银行、创投、担保、保险等机构痛点,综合运用无偿支持、奖补贴息、风险补偿、税费优惠等多种方式,多主体协同,形成导向性较强的风险补偿机制。政府、平台或园区、银行、创投、担保等多方联动,“创投+跟进保证贷款+孵化”组合支持,健全风险共担机制,引导市场资本。

(八)开放合作,以国际化视野谋划和推动科技创新和产业创新。研究关于开展国际科技合作的意见,积极参与全球科技合作竞争,努力融入全球创新网络。加强与上海张江、北京怀柔综合性国家科学中心等的交流,与上海张江、北京怀柔合作发起、组织国际大科学计划。重点支持高校与科研院所、龙头骨干企业、高新技术企业、上市公司与境外研究机构开展研发合作、探索合作模式,比如通过组建联合实验室、联合研究单元、技术转移机构等多种方式,合作共建。支持企业在创新资源高度密集的国家和地区建设海外创新中心,探索“境内外创新孵化、加速转化一体化”的新模式。支持与国际知名科技园、孵化器合作建立孵化培育体系,支持引进国际顶尖众创空间。大力引进跨国公司在肥设立研发机构、技术转移机构和科技服务机构。主动接轨上海,与上海、南京、杭州等城市开展定位准确、各具特色的科技合作,推进骨干企业联合开展关键共性技术攻关,共建长三角科技创新共同体。