世界历史中的欧亚空间——源起、建构与衰朽*

2019-10-24封帅

封 帅

世界历史中的欧亚空间——源起、建构与衰朽*

封 帅**

空间是记录历史的重要工具,任何重要政治行为体的权力与影响力变迁,最终都会在空间的维度上反映出来。因此,从空间的维度出发开展区域宏观议题研究,可以为研究者提供一个新颖、有效的分析视角。作为全球最重要的区域空间之一,欧亚空间从诞生伊始就与俄罗斯紧紧联系在了一起。作为俄罗斯权力的区域映射,欧亚空间塑造了俄罗斯,也被俄罗斯所塑造。地处大陆腹地的欧亚空间是全球所有地理空间中距离海洋贸易通道最远的地方,俄罗斯将自己的语言、文化与区域特点结合在一起,在内陆深处创造了大陆秩序的试验场。经过来自东方的蒙古帝国远征的洗礼,俄罗斯凭借来自欧洲的工业力量,逐步成长为欧洲边缘的重要帝国,在几百年的扩张过程中,将原本游离于世界历史之外的西伯利亚地区和高加索、中亚地区纳入了共同的区域空间中,从而构成了欧亚空间的核心版图。借助反法西斯战争的胜利,作为当时大陆秩序发展顶点的苏联模式获得了巨大的威望,使欧亚空间的非核心区域得到了前所未有的扩张。然而,在与海洋秩序的全面竞争中,其内在缺陷充分暴露,最终导致欧亚空间再次进入危机与重构的新阶段。欧亚空间的发展历史既反映了区域空间演变的一般规律,又在很多重要节点体现出明显的特殊性。欧亚空间的演变进程与中国的成长过程相互交织,对中俄两国的发展都产生了深远的影响。

欧亚空间 俄罗斯帝国 苏联模式 欧亚经济联盟

一、引论

任何曾经或正在对世界产生重要影响的区域都有权利拥有一部专门为自己撰写的历史,在世界历史上留下重要一笔的欧亚空间自然当之无愧地拥有这样的地位。而在撰写大部头欧亚史之前,我们也有必要通过一篇文章厘清欧亚空间在世界历史中的演变脉络和发展逻辑,展示欧亚空间在世界历史变革中的地位与意义,并为后续研究提供提纲挈领式的参考,这便是本文写作的目的。

想要完成这个目标并不容易,因为一个政治学意义上的重要区域空间既代表着特定权力的辐射范围,又意味着特定规则和秩序的影响区域。它的诞生和成长是一个漫长的历史过程,期间会受到诸多要素的复杂影响。迄今为止,在国内外学术界,以欧亚空间的发展与演变为核心内容的系统性研究仍然凤毛麟角,这与该主题的重要价值并不相称。[1]

一方面,这是“空间”的问题。任何关于空间历史的研究尝试都是非常困难且难以把握的。政治学意义的空间“并非自然形成或给定的东西,而是人们在某种意义上发明的社会性建构”[2]。空间会在某种特定的历史状态下应运而生,并且在漫长的历史演进中,经历持续的建构过程才最终成型。在这一过程中,空间的“名”与“实”都会随着时代的变迁不断发生变化,也会在特定的条件下萎缩甚至消亡。事实上,无数在人类历史上曾经留下浓墨重彩的政治空间概念,在数百年之后都只剩下了遗迹与传说,而在同样的地理范围内,新的政治空间又会重新建构,循环往复,生生不息。因此,对于空间建构这一复杂进程的探索,既需要对空间历史的核心线索加以挖掘,又需要对支撑空间建构的多元要素进行系统分析,其中涉及权力、身份、资本、文化等多重要素,研究难度较高,成文尤为不易。

另一方面,这也是“欧亚”的问题。欧亚(Eurasia)本身是一个存在较大争议的概念,无论是其所涵盖的地理范围还是这一概念的核心内涵都没有定论。“欧亚”是一个非常抽象的概念,虽然它的起源很早,但作为对空间的指涉意义,却是在冷战结束后才流行起来的。[3]这一时期,世界各国在各种学术研究和部分政府文件中,需要指涉原苏联空间却又不愿意直接使用“苏联”一词时,往往采用“欧亚”作为折中方案。20世纪90年代以来,俄罗斯在推动原苏联加盟共和国的多边机制建设时,也广泛使用了“欧亚”作为指代该区域的核心概念。当然,欧亚概念的流行与后冷战时代俄罗斯对于本国身份认同的重新界定,也具有密切的联系。政治话语体系更替的背后,体现出俄罗斯对于自己所处的地缘政治环境的重新认知。[4]但无论如何,“欧亚”概念的再次流行是典型的时代产物,欧亚概念的内涵模糊性与外延宽泛性,为其在实际的政治运作中提供了很多便利,但反过来也给较为严谨的学术研究带来了许多麻烦。当我们在谈论欧亚空间或欧亚秩序的时候,我们往往需要在空间外延方面保持一定的模糊性,以便使讨论能够顺利进行。但这种模糊性的存在,客观上也会削弱论证的严密性。这种矛盾关系的存在,也使很多研究者有意回避了这一主题的论述。

有鉴于此,笔者认为,区域空间研究实际上是以地理空间为背景,以时间为主轴,探寻在不同时间段内特定核心政治行为体将特定地理空间塑造为政治空间的模式与方法,以及在该空间形成之后持续发展、演变直至瓦解的全过程。因此,在本文中,笔者尝试以区域空间形成和发展的一般规律为分析工具,将在现代世界历史进程中发挥了重大影响的欧亚空间——它在不同时期有不同的名字——作为研究对象。通过发掘和梳理欧亚空间的成长历程,判断其在不同历史时期对于世界的影响,并讨论中国与欧亚空间的辩证关系,最终对于整个欧亚空间未来的发展趋势做出预判。希望本文的研究能够对区域空间研究的系统性开展产生抛砖引玉的作用,也能够为我国欧亚研究提供一些方法与视角层面的有益补充。

需要说明的是,本文在写作的过程中,为了保持逻辑的一致性,会在全文中始终使用“欧亚空间”概念来指代位于欧亚内陆、以俄罗斯为核心政治行为体的广阔地理文化空间。笔者会在行文中介绍不同历史时期该空间的不同名称,但在文章叙述中不以历史名称取代“欧亚空间”概念。

二、区域空间演变的宏观逻辑

与书本一样,空间也是记录历史的重要工具,所有权力的变化最终会以某种方式在空间的维度上反映出来。从这个意义上说,人类的历史就是一部空间的演变史。

当前我们所处的后冷战世界是一个“由地区构成的世界”[5],区域空间与区域秩序在国际体系中发挥着难以替代的重要作用。这常常会给我们带来一种错觉,似乎区域空间的建构成型是理所当然之事,任何自然地理空间都会自然地成为政治空间的一部分。然而,只要回顾人类历史,我们就会发现,全球所有地理空间都被整合为现代政治学意义上的区域空间,实际上只是在近两百年来才渐成主流。在此之前,全球不同地理空间中只有零星区域形成了稳定的政治区域空间,而且由于不同空间之间缺乏充分的交流,空间秩序与特点千差万别,很多区域都曾经将自己的区域空间看作是世界的全部。区域空间从雏形初现发展演变到今天,走过了漫长而曲折的历程。

事实上,区域空间的生成需要具备必要的条件,区域空间的巩固需要各种要素的支撑,而区域空间的演变又要遵循特定的逻辑。如果我们不了解这些基本理论和逻辑,就很可能陷入庞杂的历史叙事之中而毫无头绪。因此,在我们具体分析欧亚空间成长的进程之前,有必要对区域空间生成所需具备的基本条件,以及对空间巩固后所遵循的基本演变逻辑,进行扼要总结,以此作为分析欧亚空间问题的理论基础。

(一)权力、帝国与区域空间的生成

区域空间不是自然形成的,而是人类历史到达一定阶段后的产物,塑造区域空间边界的原初要素是权力。

想要形成区域空间,需要保证在特定区域内所有的政治行为体之间建立常态化的联系,从而使区域内各行为体能够在一定程度上突破地理空间的限制,为政治空间的形成创造条件。而能够使区域内行为体建立起广泛联系的原初推动力量,便是核心政治行为体的权力。权力是一切区域空间得以形成的基础,没有任何其他要素可以替代。而在实践中看,早期区域空间的生成往往离不开帝国权力的作用。

在人类历史上,区域空间最早的雏形诞生于雅斯贝斯所谓的“轴心时代”(公元前800年-公元前200年)各文明所出现的地区,[6]但限于当时有限的生产能力和财富积累水平,他们所维持的区域空间往往较为狭小,且缺乏维持的能力,很难发挥独立的作用。大约在公元前300-200年以后,全世界范围内才开始出现具有实际意义的区域空间的基础形态。例如东亚的秦汉帝国,欧洲的希腊、罗马帝国,以及印度的孔雀王朝等都在此列。从这一时间点到20世纪的漫长岁月里,“帝国”模式成为承载区域空间建构的主要方式。作为“从远古时期到20世纪一直存在的政治形式”,[7]帝国凭借自身在聚集财富和动员人力方面的优势,使得自己能够在核心领土之外,获得对更大地理空间和多民族人口的管辖权。帝国的扩张使得很多原本因为地理障碍而缺乏联系的地理区域共同被纳入帝国的版图,在帝国治理模式和语言文化的长期影响下形成了稳定的联系,帝国权力的范围则构成了该空间的边界,现代意义上的区域空间在这种状态下逐步成型。

权力是塑造空间的基础条件,区域内的核心政治行为体能够在自己权力所及的范围内将该空间整合在一起,并形成最初的联系与历史记忆,权力的大小在很大程度上决定了空间范围的大小。然而,权力对于区域空间来说,仍是具有明显外生性特征的因素,其历史任务是使空间内的各主体形成并拥有建立有机的秩序系统的基本条件。区域空间雏形的出现,与真正具有内生性纽带和自我成长能力的区域空间之间,还有很大的距离。因此,很多历史上曾经出现的由帝国主导的区域空间,都随着帝国权力的崩溃而瓦解;然而,一部分完成了自身内生性建构的区域空间,会在历史进入现代民族国家体系之后,继续成长和演变。

(二)秩序、身份与区域空间的巩固

在空间的范围被特定权力塑造完成之后,最初被外力联系在一起的区域内部就会根据某种逻辑,尝试建立区域的专属秩序;只有当区域内所有行为体全部接受并认同了既有的区域秩序特征,并将其内化为自身的历史记忆和身份认同之后,一个具有独立生命力的稳固的区域空间才算真正形成。

区域秩序包含着全方位和多维度的内容,在政治层面,秩序反映为区域空间内的各政治行为体之间的名义与实际地位、各行为体互动的方式等,在这方面,行为体之间的力量分布结构对于政治秩序的建构非常重要;在经济层面,秩序反映为整个区域空间内的总体经济生产方式和产业分工等内容,其中能够影响区域内部财富分配方式和流动方向的因素,对于秩序至为关键;在社会文化层面,在经过各种博弈后形成的相对稳定的社会经济形态和政治权力关系,在时间因素的推动下,会逐渐成为区域内民众所接受的行为规范,进而上升为各行为体的身份认同。在时间和记忆的作用下,内生性的行为规范,经过较长时间的稳定后被人们赋予伦理意义上的正义性。一旦这样的区域伦理认同通过交流深入人心,就会成为联结区域空间内部最强大的纽带。当所有复杂因素通过不断磨合与博弈,最终找到稳定的平衡点之后,稳定的区域秩序就成为维系区域空间发展的核心内生性力量,并且成为区域空间的主要标志。往往到了这一阶段,区域空间就能够在世界历史的发展中留下自己的印记。

在区域空间的建构历史上,帝国秩序曾是大部分区域空间最初的秩序来源。因此,在全球很多区域空间的发展史上,政治行为体之间存在等级制关系,空间内部的“中心-外围”结构等典型特征都曾是相关区域历史的重要组成部分,并且直接影响着这些区域空间的当代形态。在工业革命出现之前,由于人类生产和交通能力的限制,全球大部分区域空间的联系是松散的,依托于各种历史帝国的区域空间会形成各具特色的区域秩序。然而,在工业革命之后,现代民族国家体系伴随着欧洲文明的扩张开始席卷全球,长时间分散的区域秩序逐渐连成一体。同时,工业文明所奉行的秩序内容,在全球的秩序竞争中也充分展现出难以替代的优势,逐渐被赋予全球秩序的意义。在19世纪以后,地球上所有的空间都被纳入到了人类文明的范畴之中,各自被赋予了不同的秩序安排。而全球各区域空间秩序的运行规则,都主动或被动地向全球秩序靠拢,最终造就了现代世界。[8]但即便在这种历史的大趋势下,不同区域空间的核心国家也会尝试凭借自身优势,在现代秩序的大框架内建立具有本区域特点的秩序体系,政治行为体力量的持续提升与区域空间地理范围的有限性,不可避免地出现了矛盾,围绕着空间与秩序的竞争成为历史发展的必然结果。从长时段来看,竞争本身是秩序进步的原动力,竞争与挑战促使全球秩序向着更加文明、更加完善的方向不断改进。在20世纪下半叶的大部分时间里,欧亚空间在很大程度上就扮演了这种挑战者的角色,虽然结果令人遗憾,但也是欧亚空间全球性影响的重要体现。

(三)秩序竞争与区域空间的兴衰

当人类进入现代世界体系之后,区域空间范围变化的实质意义已经变为特定区域秩序的扩张与收缩,而秩序的变化又表现为区域空间的兴衰。

在以工业化生产方式和民族国家体系为主要内容的欧洲区域秩序拓展到全球之后,世界体系运行的逻辑也被深刻地改变了。全球范围内接受了以主权国家为基础的现代世界体系,各区域秩序也只能选择在这个框架内进行调整。在现代主权国家体系的规则内,帝国时代以军事权力为核心的领土吞并和扩张不再是体系所能接受的常规行为,军事消灭和武力占领的成本变得异常高昂,在经济上和制度上都已经不再是合适的政策选项,而在自身力量可及的范围内推动建立有利于自己的体系规则和稳定秩序,成为大国力量发挥作用最有效的渠道。

在这种情况下,领土范围已经不能反映核心国家综合国力的变化趋势,于是区域空间的意义就变得更为重要。区域秩序的构建离不开区域内核心国家的推动,而在区域秩序的建构过程中,秩序也塑造了核心国家自身的特征。核心国家与区域秩序之间形成了互构关系,并一起构成了区域空间的主要内容。当某个区域空间能够更加有力地吸引资本和人才的流入,获得更好的发展前景时,其区域秩序的认可度和接受度也会就随之提升;当周边区域在经济上被更多地纳入该区域的产业结构之后,也将逐步认可该区域空间的秩序和规范,最终改变自己在区域空间层面的身份认同。这种状态反映在地理空间上就体现为区域空间的扩张。但由于现代世界体系中各种区域空间已经完全占据了全球所有的地理空间,因此,某种秩序的扩张几乎就必然意味着其他区域秩序的收缩。处于扩张型区域空间周边的国家或地区,也会通过几乎同样的路径放弃原空间的身份,转而投入临近区域空间的怀抱,于是就出现了部分区域空间无法维持、区域空间被迫收缩的现象。

在现代世界的规则体系下,区域空间的变化取代了帝国时代的领土或殖民地扩张,成为展现区域内核心国家权力消长的重要标志。而在很多时候,当深层次的区域空间收缩已经发生、边缘国家身份认同业已发生改变的情况下,核心国家不愿接受区域空间变化的结果,唯一可以运用的手段,就是通过军事或其他强制性权力迫使中小国家在政治层面上停止转换空间的尝试。但这种行动成本高昂,且仅能在短时间内维持表面的稳定。在矛盾累积到一定程度之后,极其容易诱发武装冲突,当今很多正在发生的热点冲突问题都属于这一类别。这也使得很多区域空间的边缘地带变成了问题多发区。

时至今日,核心大国之间的竞争在某种意义上都可以看作是秩序的竞争,区域空间内的成熟秩序如果具备普世意义的吸引力,便可能具有全球秩序的意义,其吸引力会超越原有区域空间的界限,促成区域空间的生长。而那些被证明已经不适应新的发展阶段的秩序规则,也会逐渐被区域空间内部的行为体所抛弃,从而造成区域空间的萎缩,甚至最终消亡。区域秩序的影响力能够超越核心国家的边界,在地理空间层面勾勒出区域核心国家的力量边界,而区域空间的变化,又会反映出其权力和所坚守之秩序的变化状态。

(四)区域空间的演变趋势与构建逻辑

政治学意义上的区域空间实际上类似于一个有机体,既有孕育和诞生的时刻,又有成长的过程,还会经历衰朽与死亡。在全球历史上,我们曾不止一次地观察到区域空间完整的生命周期,也能够清晰地看到区域空间演变逻辑的历史性变化。

一方面,从横向的时间维度上看,全球区域空间经历了一个从分散到紧密、从相互孤立到合作竞争的发展进程。在工业革命之后,各区域秩序也被迫向现代世界秩序的基本原则靠拢,其内容逐渐趋于同质化。

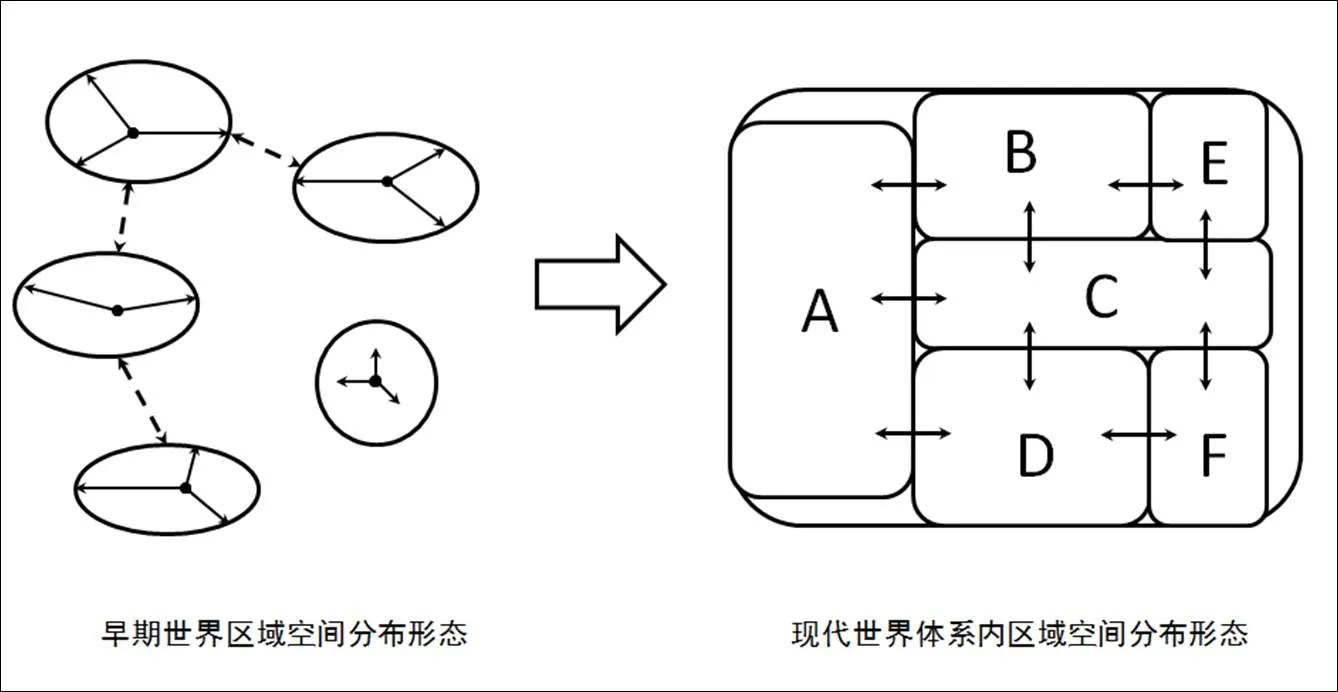

如图1所示,在现代世界体系扩展到全球之前,帝国是区域空间的主要载体,帝国的权力外延奠定了区域空间的边界,而不同帝国的治理模式也构成了区域空间秩序的主要内容。这一时期,区域空间呈现出明显的分散性与多元性特征,由于科技发展水平的限制,帝国所推动建构的区域空间大多是相互独立的,不同区域之间的有机联系很少。虽然他们在相同的时间共同存在于同一个地球,但他们所处的却是不同的世界。大部分由帝国维系的区域空间都构成了一个相对独立的“小世界”,在区域空间内依托于轴心文明而自发生成的区域秩序,在很长时间内都会被帝国视为具有普世意义的世界秩序,而自己又是这种世界秩序的唯一代表。文明、秩序和区域空间内各政治行为体的持续互动,构成了帝国时代区域空间成长与演变的主要内容,这些内容反过来又塑造了帝国自身的形态,在一定程度上决定了该区域的文明底色与未来发展的方向。

在工业革命发生以后,欧洲国家拥有了相对于其他空间文明压倒性的力量优势,这种力量使得他们能够超越原有的地理空间限制,将原本分散的“小世界”通过各种方式整合进入统一的世界体系中。各个区域空间都不得不接受欧洲区域秩序的核心内涵,于是便形成了现代世界体系和世界秩序。作为现代世界体系的核心,民族国家取代帝国成为最重要的国际行为体,而主权原则的不断巩固,使得国家边界的变更逐渐变得得不偿失。于是,区域空间的建构和整合成为展现大国权力提升的重要形式,而秩序竞争的结果成为决定区域空间变化的主要形态。[9]

图1 区域空间全球分布形态的历史演变

另一方面,从纵向上看,区域空间内部秩序是由位于不同层级的复杂要素共同建构的,要素组合方式呈现出金字塔型结构。

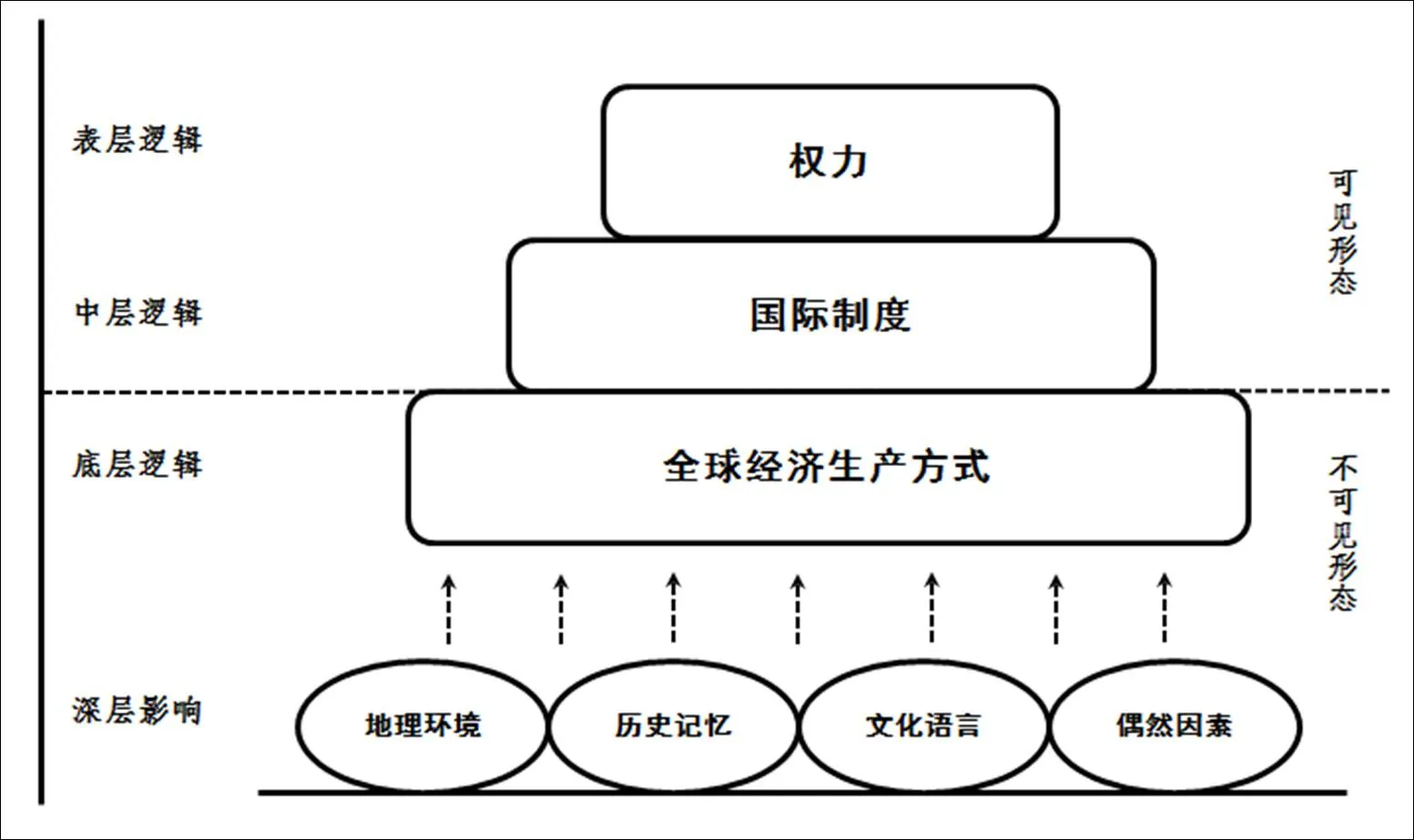

如图2所示,权力要素提供了构成区域秩序的表层逻辑,也是推动区域空间诞生的原初力量。在任何状态下,区域空间内部的力量分布都是影响空间秩序的重要因素,它决定了该空间各行为体的话语权和公共产品提供方式,它也是区域秩序内容中最容易理解和观察的要素。

图2 区域空间内部秩序构建的基本逻辑

国际制度构成了区域秩序的中层逻辑,制度要素可以被看作是区域行为体奉行的基本规则的外在表现形式。其内容包括对于获得区域身份的基本要求、区域内行为体互动的规则与行为规范等等。这些规则可能是通过互动协调摸索出来的,也可能是区域内影响力最大国家国内制度的区域性推广。规则本身的吸引力构成了区域的凝聚力,这种凝聚力是影响区域秩序稳定的重要因素。

如图2所示,前两个层次属于区域秩序构建中的可见形态,很容易被观察者和研究者所接受,但对于区域空间和区域秩序来说,他们并非是最重要的影响因素,更加重要的底层逻辑实际上是不可见的形态。从根本上说,构成区域秩序的底层逻辑是全球经济生产方式的变化,无论是区域空间的范围还是区域秩序的内容,都是特定历史时期的经济生产方式的产物。由于经济生产力的限制,帝国时期的区域空间不可能呈现出现代形态,而在现代经济生产方式形成之后,帝国形式的空间也不可能长久维系。时至今日,资本和贸易的全球化实际上已经构成所有区域空间稳定与活力的根源,资本的大量注入体现出该区域产业价值链具有更高的价值,区域内国家更容易将本国经济嫁接在成熟的产业链上,从而取得在全球资本体系中获利的机会,这是区域内国家持续发展的原动力。现阶段,资本和贸易的全球流动趋势,实际上决定了特定区域秩序在全球秩序中的地位与影响,而区域秩序是否有足够的吸引力,关键看该秩序能否适应这种底层逻辑。权力和制度如果与此逻辑相向而行,那么将会充分发挥其在秩序建构方面的作用。反之,如果与其相抵触,那么必然事倍功半,行而不远。

除此之外,在不可见形态中,还有很多我们难以准确界定和量化的诸多因素,如地理环境、历史记忆、文化语言,甚至很多难以预计的偶发事件等。这些因素同样能够对区域空间秩序建构产生微妙的影响,但其作用的发挥也需要适应以经济为核心的底层逻辑。[10]

综上所述,关于区域空间的变化逻辑我们可以得出以下几方面的结论:

其一,区域空间的形成具有较为明确的历史起点,区域空间本身是在历史发展过程中持续演变的。

其二,区域空间内部秩序的建构是有逻辑、有规律的,全球经济生产方式的变革方向构成了区域秩序建构的底层逻辑。

其三,因为适合人类生存的地理空间是有限的,因此诸多区域空间客观上存在着竞争关系,这种竞争关系在不同历史时期具有不同的表现形式,在现代国际体系中表现为区域秩序的竞争。

其四,如果某种区域秩序在全球秩序竞争中展现出压倒性的优势,那么这种秩序就将通过持续博弈的过程,最终成为全球秩序的基础模板;反之,如果某种区域秩序在秩序竞争中明显落后于其周边区域的秩序,该区域空间的基础就将逐渐松动,空间外延将不断缩小,甚至走向消亡,而它原本所覆盖的地理空间,也将以秩序重构的方式重组成为其他区域空间的一部分。

当我们从空间的视角来观察和理解世界时,人类的历史就是一部空间的演变史。文明的兴起使人类具有了占据一定空间的可能,区域秩序的建立使人类具有了维持和巩固特定范围空间的能力,技术的进步又使人类的力量能够覆盖所有已知的地理空间,造就了区域空间之间以秩序竞争为核心的演化逻辑。然而,宏观逻辑只是历史发展的线索和历史叙事的骨架,如果仅仅停留在这个层面,我们就将错过绝大部分精彩而伟大的历史篇章。因为在宏观历史逻辑的背后,每一个具象化的区域空间在持续数百年的历史演进中,都经历了时代洪流的反复冲刷,他们所代表的区域秩序的精华内容也逐渐融合,成为全球秩序的一部分。作为其中的重要代表,欧亚空间在过去近800年的人类文明史中一直扮演着重要的角色,而且与中国产生了复杂且深远的纠葛。欧亚空间的形成与演变过程,能够成为我们观察区域空间变化规律的一面镜子。通过梳理世界历史中欧亚空间的变化特征,不仅能够更加深刻地理解欧亚内陆国家权力变动的总体走向,也可以通过对这个较为典型的案例的剖析,让我们对空间演变的逻辑与方向建立起更加深刻的理解,希望能够为欧亚研究的发展添加一些新元素和新视角。

三、欧亚空间的兴衰史:从蒙古征服到冷战终结

从诞生伊始,欧亚空间就是一个与俄罗斯紧密联系在一起的政治地理空间。在欧亚空间迄今为止近800年的演变时间里,见证了它从罗斯公国到俄罗斯联邦的曲折发展。而在这一过程中,作为区域内核心政治实体的俄罗斯,既被欧亚空间的诸多元素所改造,又深刻地塑造了欧亚空间。其发展过程总体上符合区域空间演变的一般规律,但在很多重要节点上又展现出极具魅力的特殊性。欧亚空间的存在,给所有研究者提供了一个极有价值的全线程案例,对于学科理论探索的丰富和欧亚区域认知的深入,都具有重要意义。

(一)欧亚空间的源起:蒙古帝国的征服

1240年,蒙古帝国历时5年的“长子西征”[11]已经接近终点,此时东欧诸国几乎全部沦陷于拔都率领的铁蹄之下,虽然强敌压境,但罗斯诸公国始终无法团结起来,最终几乎全部沦陷。在1240年12月初,由拖雷的长子蒙哥——未来的蒙古大汗——率领的蒙古大军开始围攻基辅,仅仅几天时间,基辅便宣告沦陷。在基辅的大火和废墟背后,以基辅为核心的俄罗斯历史结束了。罗斯诸公国名义上都成为拔都新建的钦察汗国(金帐汗国)的一部分,俄国史书中将其称为“鞑靼桎梏”时代。[12]

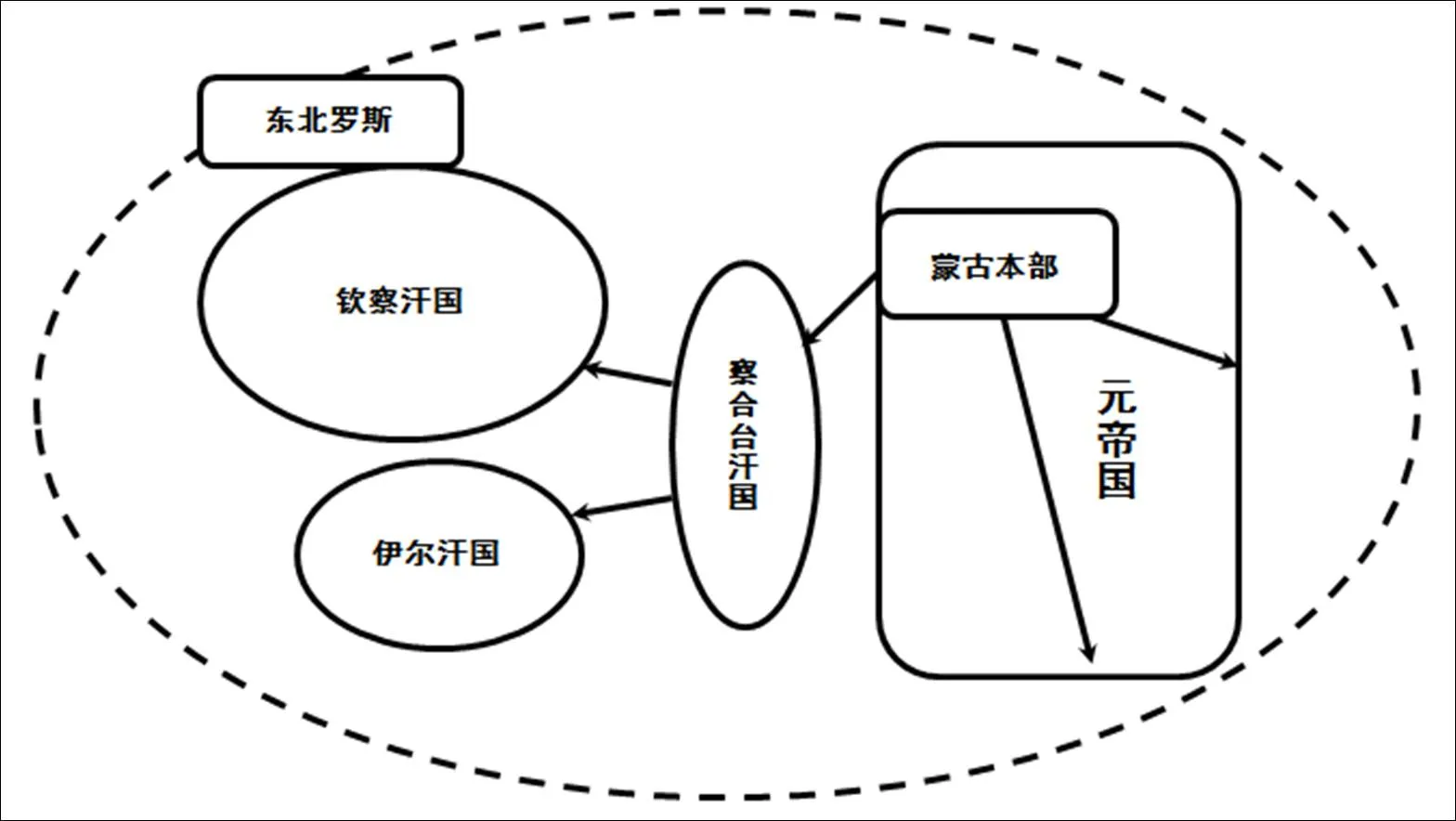

图3 蒙古帝国架构内的欧亚空间形态

基辅的沦陷及随后蒙古军队在东欧地区的持续胜利带来了区域政治空间的重大调整。在13世纪中叶,欧亚内陆的广阔区域在人类历史上第一次被系统地整合到了同一个政治架构中,一个相对完整的欧亚空间——此刻“欧亚”的概念尚未出现,空间的名字是蒙古帝国——的雏形在13世纪便首次呈现在世人面前。

在很大程度上,13世纪欧亚空间能够完成整合具有一定的偶然性。毕竟在这一历史阶段,人类社会的科技发展仍处于较低水平,无论是东亚的农业帝国还是相当弱小的欧洲诸国,实际上都没有跨越整个欧亚大陆投送军事力量的能力,更遑论整合整个欧亚空间。欧亚大陆东西两端仍从属于相互独立的不同文明圈,虽然会有少量的商贸和人员联系,但基本上仍处于相互孤立和隔绝的状态。然而,13世纪初,成吉思汗的出现与蒙古帝国的崛起,令欧亚大陆出现了一个足够强大的草原游牧霸权。在诸多主客观因素的共同作用下,蒙古人拥有了一支战斗力远远凌驾于同时代欧亚大陆诸大国之上的军事力量。到13世纪中叶,东到长江流域,西至东欧平原,欧亚大陆的广大地域都被纳入到蒙古帝国的总体政治框架之中,开启了欧亚区域空间建构的新的一页。[13]

在欧亚空间的建构史上,这是迄今为止唯一的一次由欧亚内陆的草原文明主导的欧亚空间建构运动。因此,蒙古帝国框架内的欧亚空间与后来的空间形态相比,具有非常明显的特殊性:

一方面,蒙古帝国建构欧亚空间的唯一凭籍只有强大的军事权力,这就意味着欧亚空间很难在蒙古帝国的框架下形成稳定且有效的区域秩序。缺少稳定根基的区域空间很难持久。

从国家治理能力来说,相比于欧亚大陆上已经存续近千年的王朝或帝国,成吉思汗及其后继者缺乏足够的文明积累,蒙古人独特的草原生活方式也使其缺乏处理定居的农业区和欧洲城邦的治理经验。因此,蒙古帝国的统治者无法提出具有普遍意义的超越原有区域的治理方案和全新的秩序内容,甚至在蒙古帝国的框架内,帝国本身的一体化也注定是短暂的。

在多次东征与西征之后,蒙古帝国名义上的疆域已经过于辽阔,受限于当时的信息传播方式与速度,单一中心治理模式已经无法对整个帝国区域实施有效的管辖。于是,成吉思汗按照蒙古传统习俗,将帝国领地分给四个儿子分别统领,并以三子窝阔台为大汗,成为帝国的最高统治者。[14]然而,这种治理模式最大的风险在于,当帝国框架内部的诸多汗国分别独立管理之后,必须与汗国领地的文化、宗教与经济相结合才能实现有效治理。很快,各汗国内部的凝聚力就超越了帝国框架本身的意义,而蒙古选择大汗的忽里勒台制度又为这种内部倾轧提供了条件。分散的治理系统逐渐取代帝国框架,统一的区域内将逐渐形成多种性质不同的次区域秩序,这就在很短的时间内事实上消解了现存的区域空间。

1241年冬,在蒙古军队攻克基辅一年后,成吉思汗的继承者窝阔台汗便去世了。在随后的10年里,四大汗国围绕着继承人问题展开了多次博弈,直到1252年,蒙哥才在拔都的全力支持下终于成为获得四大汗国共同认可的蒙古大汗。然而,仅仅7年之后,蒙哥就在对南宋的战争中意外身亡。他的两个弟弟忽必烈与阿里不哥为了汗位展开了激烈的争夺。最终忽必烈获得了胜利,并且毫无疑问地拥有了蒙古本部与汉地的控制权。忽必烈于1260年宣布自己成为蒙古帝国的大汗,但他的地位并没有得到其他汗国的认可。1271年,忽必烈依照汉制建元称帝,建立元朝,并定都于大都。于是,在蒙古帝国的东方部分,一种更加适应中国本土的治理方式逐渐成形,并且最终成为中国历史的一部分。正如格鲁塞所说,“一个中国-蒙古帝国开始产生,而蒙古帝国就它原来的意义来说已经消失”。[15]在13世纪60年代以后,蒙古帝国实际在政治体制上已经转变成一种松散的政治结构,但联络整个欧亚空间的驿道和遍及整个欧亚大陆的商贸网络仍然蓬勃发展,贸易和联动使得曾经一度非常乏味的欧亚内陆再次成为繁荣的贸易空间。[16]

在另一方面,蒙古帝国框架下的欧亚空间,在其有限的存在时间里仍然深刻地改变了俄罗斯的历史轨迹,成为今日俄罗斯国家形态的重要塑造者。

虽然从差不多8世纪开始,罗斯国家就一直受到草原游牧部族的骚扰,但此前任何来自东方草原的力量,都无法与蒙古帝国整合欧亚空间的行动相提并论。作为这一时期欧亚空间的西部边界,罗斯国家的发展轨迹从根本上被钦察汗国的建立所改变了。

蒙古征服加快了基辅罗斯的衰落和瓦解的步伐,莫斯科逐渐取代基辅,成为罗斯国家的政治中心。在征服罗斯国家之后,拔都将自己的统治中心设在阿斯特拉罕附近的萨莱(Sarai)。这里是伏尔加河下游的草原地区,不仅水草丰美,而且临近哈萨克草原,更有利于历代钦察汗参与蒙古帝国事务。而对于地理相对偏远的罗斯国家,则采取扶持代理人的方法进行间接统治。于是,钦察汗设立了“弗拉基米尔及全罗斯大公”头衔,作为自己在东北罗斯地区收缴赋税、实施政治统治的代理人。从14世纪初开始,莫斯科大公以牺牲其他试图反抗蒙古人的罗斯公国为代价,获得了世袭这一头衔的权利,最终在诸多东北罗斯国家中脱颖而出,主导了俄罗斯的统一进程。[17]

当然,初次生成的欧亚空间对于俄罗斯的塑造作用远不止于此,很多地理和文化意义上的微妙变化,都在未来俄罗斯的历史上留下了重要痕迹。由于钦察汗国对于南俄草原的控制,罗斯国家的经济政治重心完全转向东北,割裂了基辅罗斯时代罗斯国家与拜占庭的紧密联系,也进一步隔绝了罗斯与西欧的交往,使得俄罗斯在一个相对孤立的环境中完成了国家建构,也形成了自己特殊的历史记忆。由于蒙古自身治理能力的缺失,无力将自己的秩序与文化灌输给罗斯国家,仅仅满足于成为罗斯的宗主,因此,在蒙古人的统治结束后,俄罗斯仍然赓续了东正教的传统,使之成为自我身份认同和文化传统的根基,但在其精神文化中,则或多或少地融入了东方草原民族的精神气质,包括强烈的不安全感和对于占有空间的渴望。从此,“在俄罗斯的精神中,东方与西方两种因素永远在相互角力”[18],逐渐构建了俄罗斯相对于其他欧洲国家的特殊身份认同,这种微妙的差异对于未来俄罗斯的发展以及世界历史的进程,都产生了巨大的影响。

1480年,莫斯科大公伊凡三世宣布诸罗斯国家不再效忠可汗,蒙古帝国架构在欧亚空间中的最后一块版图宣告崩塌,新的统一的俄罗斯专制国家取代封建制的罗斯国家出现在欧亚空间的西侧。其实,在此之前100多年,蒙古帝国所建立的统一欧亚空间就已经实际瓦解。1335年,统治中东地区的伊尔汗国瓦解;1368年,明朝军队收复大都,元朝的统治宣告终结;1370年,帖木儿帝国建立,察合台汗国实际灭亡。曾经在同一帝国架构内实现整合的欧亚空间,在其出现大约百年之后归于解体。

平心而论,欧亚空间在13世纪的突然出现更像是一次历史的偶然事件。从理论上说,13世纪的人类社会还缺乏足够的科技水平和治理体系,无法承担起为如此庞大的空间提供内生秩序的任务。事实上,作为区域核心行为体、推动完成这次空间整合过程的,是当时在欧亚大陆上文明发展相对落后的蒙古帝国,这几乎注定了这次空间构建过程难以持久,因为“你可以在马背上赢得一个帝国,但绝无可能在马鞍上治理它”[19],缺乏内生性秩序供给能力的欧亚空间注定只能是昙花一现。然而,这次“提前到来”的空间整合,对于俄罗斯来说仍然具有重要的意义。它的出现实际上深刻地改变了俄罗斯的历史发展轨迹,将东方庞大空间的历史记忆像种子一样埋在了俄罗斯民族精神的深处,并且给予了它未来在东方与西方之间选择和对冲的机会。更重要的是,这次早熟的欧亚空间建构,在随后的历史中就像警钟一样,时时提醒着欧亚大陆大国:整合欧亚空间的尝试是可能成功的,一旦其他大国主导了空间整合过程,就将在国际竞争中占据巨大优势。在几个世纪之后,当科技和人文等各项条件充分完备之后,俄罗斯也同样沿着蒙古帝国曾经走过的道路,再次开始了整合欧亚空间的尝试,以此作为帝国扩张的方向。而它在这一过程中所获得的收益与遭遇的挫折,都可以从蒙古帝国的欧亚空间建构过程中找到根源。

(二)欧亚空间的形成:边缘大陆帝国的扩张

在蒙古帝国瓦解之后,欧亚空间在几百年的时间里大体上保持了碎片化的状态,而恰恰就在这段时间里,人类社会出现了前所未有的进步,世界的形态被彻底改变了。

在15-17世纪,人类重新发现了世界。地理大发现使人类对世界的认知提升到了新的高度。欧洲航海家在几百年间开始在全球海域展开探索,海洋从阻断人类联系的地理障碍,变为联通世界的纽带,建构在海洋运输基础上的新的全球贸易网络,逐渐成为支撑世界经济运行的基础。

在18世纪中叶,人类又重新定义了力量。工业革命在欧洲发生,使得机器取代了手工劳动,令人类的生产能力突飞猛进,同时带动了人类的社会结构、政治体系、思想理念等诸多方面的深刻变革。到18世纪末,在不到一百年的时间里,欧洲国家已经创造并积累出了先前世代难以想象的财富与力量,他们有能力克服现有的地理阻隔,打破世界原有的碎片化状态,将自己所奉行的体系和原则推广到世界的每一个角落。

然而,在这一时刻,欧亚内陆空间却陷入了前所未有的闭塞与衰落。在地理大发现之后,海洋成为承载全球贸易的主要通道,关键的海峡、岛屿和港口成为资本和人口新的聚集地。与之相对应的是,欧亚内陆区域却成了全球资本流通和贸易往来的“边缘地带”。[20]因此,在18世纪以后,欧亚内陆地区就几乎退出了世界历史舞台的中央位置,现代秩序只能以外部输入的方式进入欧亚内陆。于是,哪个国家用何种的方式将这一区域纳入新兴的现代世界体系,就成为18世纪末欧亚大陆政治建构与空间建构的核心任务。而在18世纪末19世纪初的历史节点上,真正有能力整合欧亚内陆空间的国家实际上只有两个,即处于19世纪全球体系核心位置的英国和当时欧亚内陆最具地缘优势的欧陆强国——俄罗斯帝国。

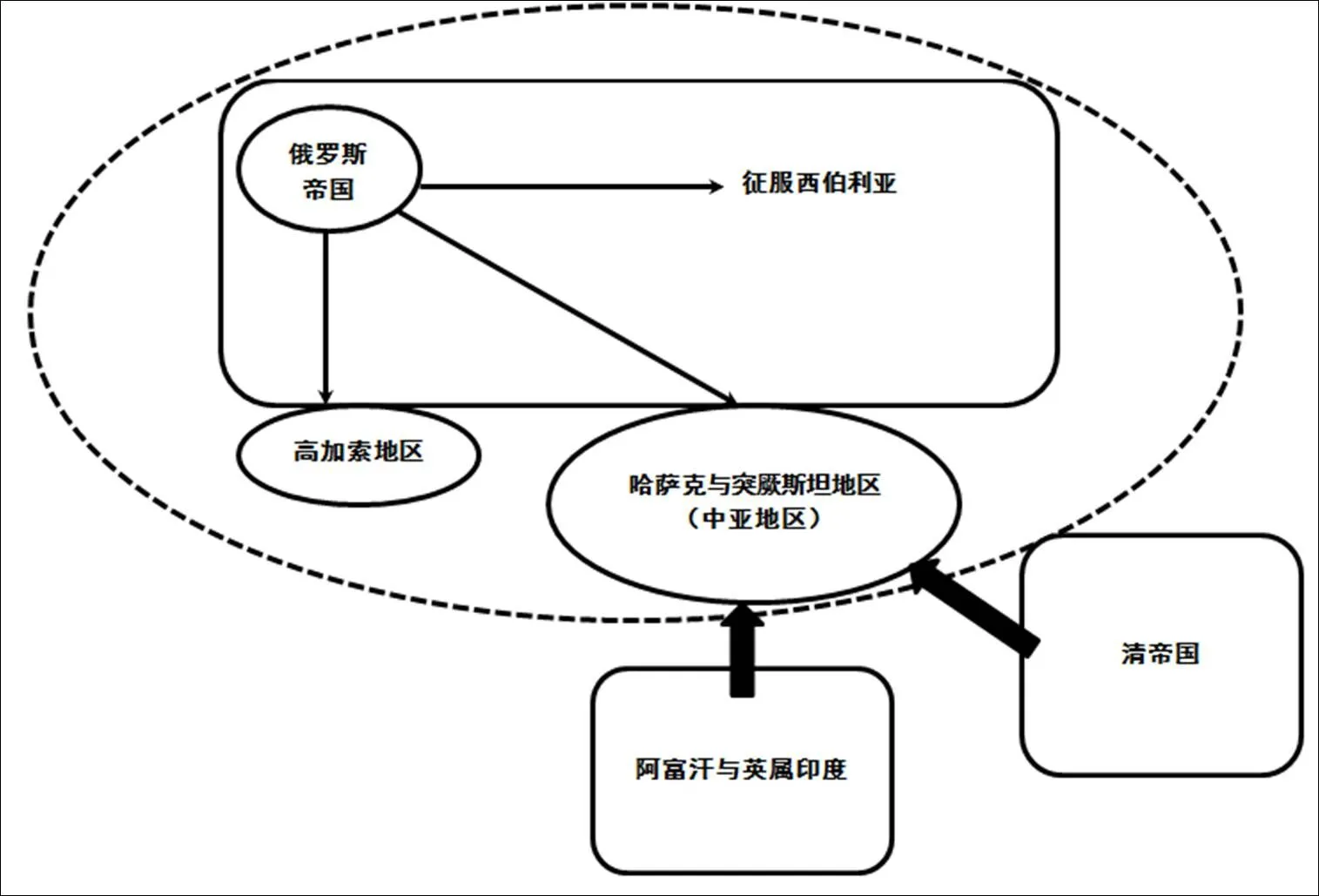

作为19世纪唯一的工业化强国,英国是现代世界体系向全球推广的主要动力。英国行动的底层逻辑在于初步工业化之后所引发的经济生产方式的转变。作为当时全球工业制成品生产的“世界工厂”,它需要凭借全球最强大的海军力量,来维持全球贸易通道的畅通,并利用自己的军事优势打开全球农业国的大门,使其加入世界贸易体系,成为自己的原料供应地和产品销售市场。这种逻辑在政治上的外在表现,就是迫使原本分散的各个区域接受全球性的贸易体系、金融体系和国际法体系,尽可能减少其内部阻碍贸易的各种要素。[21]因此,英国有动力去尝试整合欧亚内陆的碎片化空间。然而,阻碍英国参与欧亚空间整合进程的障碍也非常强大。英国在政治和军事上的霸权地位源于海洋,它的海外殖民地体系也主要分布在沿海地区,深入内陆对于英国来说是风险极大的行动。如果英国试图将欧亚内陆区域整合进它的体系中,那么只能采取由南向北的方式,即以英属印度为跳板,整合突厥斯坦地区(即现在除哈萨克斯坦之外的中亚大部分地区)和阿富汗,对于其他区域则鞭长莫及,收益相对有限。这便给了俄罗斯帝国历史性的机会。

19世纪初,俄罗斯帝国在自己的东方所面对的地缘形势,可以说是相当有利的。作为欧洲东部边缘的帝国,从彼得大帝开始,俄罗斯就在全面学习欧洲,源源不断从欧洲吸收先进的思想与技术。在工业革命之后,俄罗斯和所有欧洲国家一样,实际上具备了压倒欧亚内陆地区其他区域文明的力量。与欧洲大陆各国相互牵制、相互平衡的“均势”状态不同,俄罗斯在东方所面对的是一个巨大的地缘政治真空地带。工业的发展和热兵器的广泛使用,使草原民族永久性地失去了自己的军事优势。虽然俄罗斯的军事能力,特别是海军力量,还无法与当时英、法等先进的工业国比肩,但对于欧亚区域各游牧民族和汗国来说,已经是难以抵挡的力量了。从16世纪开始,俄国人在西伯利亚进行了长期的探险和征服行动。由于西伯利亚严酷的地理环境,除了17世纪末在黑龙江流域与清朝发生了武装冲突之外,几乎没有受到任何重要力量的阻挠。到18世纪初,整个西伯利亚地区都被纳入了俄国版图。[22]

图4 俄罗斯帝国架构内的欧亚空间形态

直到19世纪初,当俄国人在欧亚地区的扩张指向南方,并初步控制了高加索地区时,作为当时世界体系霸权国的英国才开始关注俄罗斯人在欧亚腹地的行动。事实上,与其说英国人关注俄国人在欧亚内陆的扩张,不如说是关注俄国的行动会不会构成对英国在亚洲殖民地的威胁,矛盾的关键就在于英国王冠上的明珠——印度。[23]在克里米亚战争失败之后,俄国加速了自己在中亚地区的行动,仅用了十多年的时间,俄罗斯就消灭了中亚地区三个汗国,将该区域纳入自己的版图,并且继续向东、南两个方向推进。[24]为此,英国在19世纪70年代发动了第二次阿富汗战争,将阿富汗变为英国的保护国,作为英属印度与俄国力量的缓冲地带。[25]而在东线,关键的战役同样发生在19世纪70年代。1877年,左宗棠率领清军收复新疆,并率军紧逼俄国控制的伊犁,最终中俄双方签订《伊犁条约》,确定了双方的边界。[26]最终,到19世纪末,由俄罗斯帝国推动构建的欧亚空间的地理范围基本稳定下来,并一直延续至今,期间虽然其空间外延有过多次反复,但构成空间的核心地理范围一直维持在19世纪末的版图基础上。而从世界历史的角度来看,随着欧亚空间整合完毕,除中东部分地区外,整个欧亚大陆都被纳入了现代世界体系的版图,新的经济与政治逻辑开始主导亚洲地区的国际关系,亚洲的历史向前迈出了重要一步。

如果我们以今天的视角看待200多年前发生的这一切,我们会发现,由俄罗斯主导欧亚空间的整合进程具有一定的必然性。

在现代世界体系推进过程中,已经被一步步边缘化的欧亚内陆空间,无力自行建构适应新的生产形态的区域秩序,不得不通过外部输入的方式获得新的秩序安排。而此时能够对欧亚大陆提供这种外生性秩序的力量,只有代表海洋帝国扩张模式的英国与在欧亚大陆上代表大陆帝国模式的俄罗斯。由于西伯利亚和中亚地区远离国际贸易主航道,对于海洋帝国的吸引力有限。于是,在这种不平衡的竞争过程中,被迫加入大陆帝国的秩序体系几乎就成了他们从外部被“赋予”现代秩序的唯一宿命。

以英国为代表的海洋帝国,擅长建立殖民地体系,采取“间接管理”的方式构建符合自身利益需要的秩序网络;而作为欧洲边缘帝国的俄罗斯尚不具备这种更先进的秩序提供能力,加上其自身政治体制的集权特点,由它所推动的欧亚空间整合过程的外在表现形式,便是大陆帝国的领土扩张。[27]事实上,这两种治理层面的制度安排虽然存在明显差别,但推动这两种空间整合模式的底层逻辑并无二致。俄罗斯在中亚地区的领土扩张的原动力也是工业经济体系转型的需求。在1861年废除农奴制之后,俄罗斯的工业化进程也在悄然加速。但与英国等先进工业国相比,俄国的工业品在质量和价格上都没有竞争力,且无法通过海洋控制原料产地,在全球市场上处于劣势地位。因此,尽可能多地将欧亚内陆纳入俄罗斯帝国的框架,获得更多的市场和原料控制权,是支撑俄罗斯工业化发展的基石。欧亚空间,特别是其中的中亚区域,对于俄罗斯来说可谓重中之重。[28]

毋庸讳言,俄罗斯在高加索、中亚地区的扩张,对于当地居民和游牧民族造成了严重的伤害。但也同样不能否认的是,这种对欧亚空间的整合,实际上迫使上述区域内的文明与民族,接受新的具有现代意义的秩序规则。俄国扩张的出发点无疑是为了自己的私利,但客观上也承担了将欧洲诞生的基本秩序原则——尽管是打了折扣的——推广到欧亚内陆的历史使命,“它造成的这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”。[29]

当然,我们也应该认识到,在现代体系全球推广的过程中,海洋方向的推进是世界历史的主线,而大陆推进则是一条支线。因为俄罗斯自身的工业化进程也是在与欧洲强国交往的过程中习得的,是欧洲工业文明在欧洲边缘区域的映射。[30]相比于海洋帝国所建立的贸易体系,由俄罗斯帝国框架所建构的欧亚内陆贸易体系,从质量上讲是相对落后的,从形式上看也是相对封闭的。在与已经被海洋秩序所整合的空间展开直接竞争时,欧亚空间往往是处于弱势的一方。因此,当欧亚空间逐渐接近海洋秩序的辐射范围时,它的扩张过程就会被遏制,其边界被限制在帕米尔高原等亚洲内陆区域。亚洲沿海区域则普遍接受英国主导的区域秩序,在殖民地或半殖民地条件下等待着内部民族主义意识的觉醒。

总而言之,如果说13世纪蒙古帝国推动的欧亚空间的第一次整合,是一次“早熟”的历史事件,那么在19世纪以俄罗斯帝国架构为基础的欧亚空间的第二次整合,则是历史发展“瓜熟蒂落”的产物。如果说13世纪是欧亚空间塑造了俄罗斯,那么到了19世纪,则是俄罗斯塑造了欧亚空间。推动19世纪欧亚空间形成的直接力量,是俄罗斯帝国的权力和地缘优势。在俄国冒险家几个世纪的不懈努力下,西伯利亚等自古以来的无主地与高加索、中亚地区一起,构成了统一的欧亚空间。作为当时欧亚大陆上最为强大的大陆帝国,俄罗斯以本国的政治架构为欧亚空间的整合提供了机制上的支撑,并且在一定程度上满足了工业化生产方式所推动的区域空间发展的底层逻辑。从这层意义上讲,它与英国一样,肩负着历史的“双重使命”,“一个是破坏的使命消灭旧的亚洲社会,另一个是建设的使命在亚洲奠定西方社会的物质基础”[31]。在空间建构的过程中,俄罗斯获得了重大的战略利益,不仅实现了对欧亚区域广阔领土的控制权,而且以此支持自己在技术与制度相对落后的条件下能够持续参与全球大国竞争。但每当与海洋秩序所建构的空间出现拉锯和竞争时,欧亚空间相对弱势的地位也非常明显地暴露出来,时时提醒着俄罗斯关于欧亚秩序本身的弱点与局限性。在20世纪到来之际,作为欧亚空间建构基础的大陆帝国架构本身,已经走到了这种政治形态生命周期的尾声。如果希望在后帝国时代以新的秩序内容维持欧亚空间的存在与发展,就需要在欧亚空间内部探寻更加具有普世意义的内生性秩序体系。

(三)欧亚空间的兴衰:建构全球秩序的理想

1917年,俄罗斯帝国瓦解,由俄罗斯主导创建的欧亚空间遭遇了它形成以来的第一次危机。革命的洪流冲垮了罗曼诺夫王朝,更重要的是,20世纪席卷全球的民族主义思潮彻底消解了帝国的政治与道德合法性基础,维系欧亚空间存在的基础制度架构,随着俄罗斯帝国的瓦解而烟消云散了。

当1918年俄国内战爆发时,恐怕很少有人相信俄共(布)能够继续维持旧有的欧亚空间。来自欧亚空间内部各地的大大小小白军武装多达20多支,还有大量的少数民族独立武装。协约国集团对白军提供了物质支援,并派遣少量军队直接参战,还在一段时间内对俄国海岸线进行了封锁,一时间,新生的苏维埃政权似乎岌岌可危。[32]然而,令所有人意外的是,俄共(布)在经过短时间的慌乱之后,很快稳住了阵脚,并且迅速调集力量展开反攻,到1920年底,就已基本肃清了俄国境内的白军,协约国干涉军大体上也都撤离了俄国,随后又逐次解决了少数民族独立运动。[33]

对于布尔什维克在俄国内战中最终获胜的原因,历史学家和革命家们已经有非常多的解释,在此不再赘述。[34]但从欧亚空间的视角来看,这一结果的出现,再次证明了在20世纪20年代初,欧亚空间内部的力量还远远无法与俄罗斯的欧洲部分相抗衡,海洋秩序对于深入欧亚空间也仍然心存忌惮。在对自身力量进行了充分动员之后,红军在数量和质量方面全面压倒了白军,迅速扭转了战局。而协约国军队始终不敢过于深入内陆,尽量避免与红军发生直接军事冲突。虽然欧亚空间的基础架构被革命所摧垮,但空间内部的自发秩序和空间外部的海洋秩序尚未做好重构空间的准备,布尔什维克政权继承俄罗斯帝国的衣钵,继续维持欧亚空间完整性的时间窗口仍然存在。

在20世纪20年代的时间点上,新生的苏俄政权需要解决很多问题才能维护欧亚空间的稳定,其中最关键的,是如何在俄罗斯帝国瓦解后为欧亚空间提供新的秩序内容。这种新的秩序内容在范围上需要能够承载俄罗斯帝国的主要地理空间,又要在理论逻辑上容纳新兴的民族主义思想,同时,还要为欧亚空间诸多政治行为体提供有吸引力的政治框架与经济建设方案。按理说,同时满足各方面要求的秩序建构,在旧有理论框架中几乎是一个不可能完成的任务。但在1922年,俄共以一种剑走偏锋的方式重新构建了欧亚空间的基础架构,在短时间内几乎同时解决了关于秩序建构的所有问题,以苏维埃社会主义共和国联盟(USSR)的方式重新支撑起了一度濒临破碎的欧亚空间,并在20世纪中叶使欧亚空间获得了前所未有的扩张。然而,当欧亚空间的势力和影响达到顶峰时,该架构内部根基不稳的固有缺点,却又在激烈的秩序竞争中被无限放大。最终无力承载过于庞大而臃肿的上层架构,在达到顶峰后不过几十年的时间里便土崩瓦解,上演了一出人类历史的悲喜剧。如果用一句话来描述20世纪欧亚空间的演进历程,那就是“成也苏联模式,败也苏联模式”。

作为一种政治形态,苏联模式在20世纪以前的历史上从未出现过。作为其理论基础的马克思主义理念,是以人类为基本单位的普世性理念,通过对马克思主义理论的重构和引申,苏维埃政权将民族和民族主义解释为资本主义阶段的政治现象,既肯定其进步意义,又认为可以通过社会主义革命的方式对其进行消解。为此,在现实的政治安排上,新兴的苏维埃政权没有在上位国家名称中保留“俄罗斯”这个沿用了数百年的具有明确民族特征的名字,而是采用了“苏维埃社会主义共和国联盟”这一特殊架构。从理论上说,这一政治架构是超越民族国家架构之上的,所有独立的民族国家都可以在接受社会主义理念的基础上以平等身份加入联盟。在理想的情况下,苏联是没有确定的边界的,它所占据的空间可以随着社会主义制度的扩展而无限延展。[35]在这种政治架构的逻辑指导下,苏联成为民族解放运动和非殖民化运动的坚定支持者,在保证自身利益的前提下占据了国际竞争中的道德制高点,成为很多亚非拉新生的民族主义政权所期望和憧憬的理想模式。

除了理论叙事与创造性的政治安排之外,苏联在20世纪30年代所采取的经济建设方案,似乎也在一段时间内取得了显著的效果。1928年,苏联开始执行第一个五年计划,政府以制定严格的经济发展计划,利用从农业集体化安排中累积的资金,并通过压低实际工资等方式,实现对工业化生产过程持续不断的投资,在短时间内完成了重工业高速发展的目标。这种经济生产方式的实质,是通过政治力量动员国家的人力和所有资源,去完成经济体系中的局部目标(重工业),并以此为逻辑起点,重新构建国家内部的经济体系。[36]这种经济方案并非来自马克思主义的经典著作,而是源于苏联领导人的建设经验,属于苏联的“原创”。时至今日,由于我们已经看到了这一经济发展模式的最终结果,当然可以很轻易地指出它的种种不足。但在20世纪30年代,世界各国所看到情景与我们今天的感觉大不一样。苏联在经历了三个五年计划之后(实际上只有两个半,第三个五年计划被战争所打断),经济总量大幅增加,工业产值跃升至世界第二。拥有了高度工业化的建设体系支撑,军队从数量到武器装备都获得了空前的提升。在工业化进程的带动下,原本贫瘠的西伯利亚开始融入全国经济体系,整个国家的社会结构和文化认知都发生了深刻的变化。凭借这种发展模式,苏联成功地避开了30年代席卷全球的“大萧条”,并且在40年代具备了与纳粹德国在战场上正面对抗的能力。在30-40年代,几乎所有亚非拉国家都有类似的认知,即“相对落后的国家要想实现工业化,五年计划……是一条有效的捷径。”[37]

1945年,当苏联红军将红旗插上柏林城头时,欧亚空间和它所代表的秩序获得了前所未有的肯定。长期以来作为现代世界体系全球扩展支线的欧亚空间,首次独立提出了具有全球影响力的区域秩序理论体系,大陆秩序第一次具备了成为世界秩序的潜力。20世纪40年代开始,欧亚空间的边界得到了历史上最大规模的拓展。这一阶段欧亚空间的扩张以两种方式进行,一方面,在苏联军事力量的推动下,波罗的海三国成为苏联新的加盟共和国,而东欧国家和部分亚洲国家在苏联直接的军事占领下移植了苏联的政治经济模式。另一方面,诸多亚非拉地区的新独立的民族国家基于对苏联发展模式的向往,主动选择了苏联秩序,客观上也成为欧亚空间的一部分。

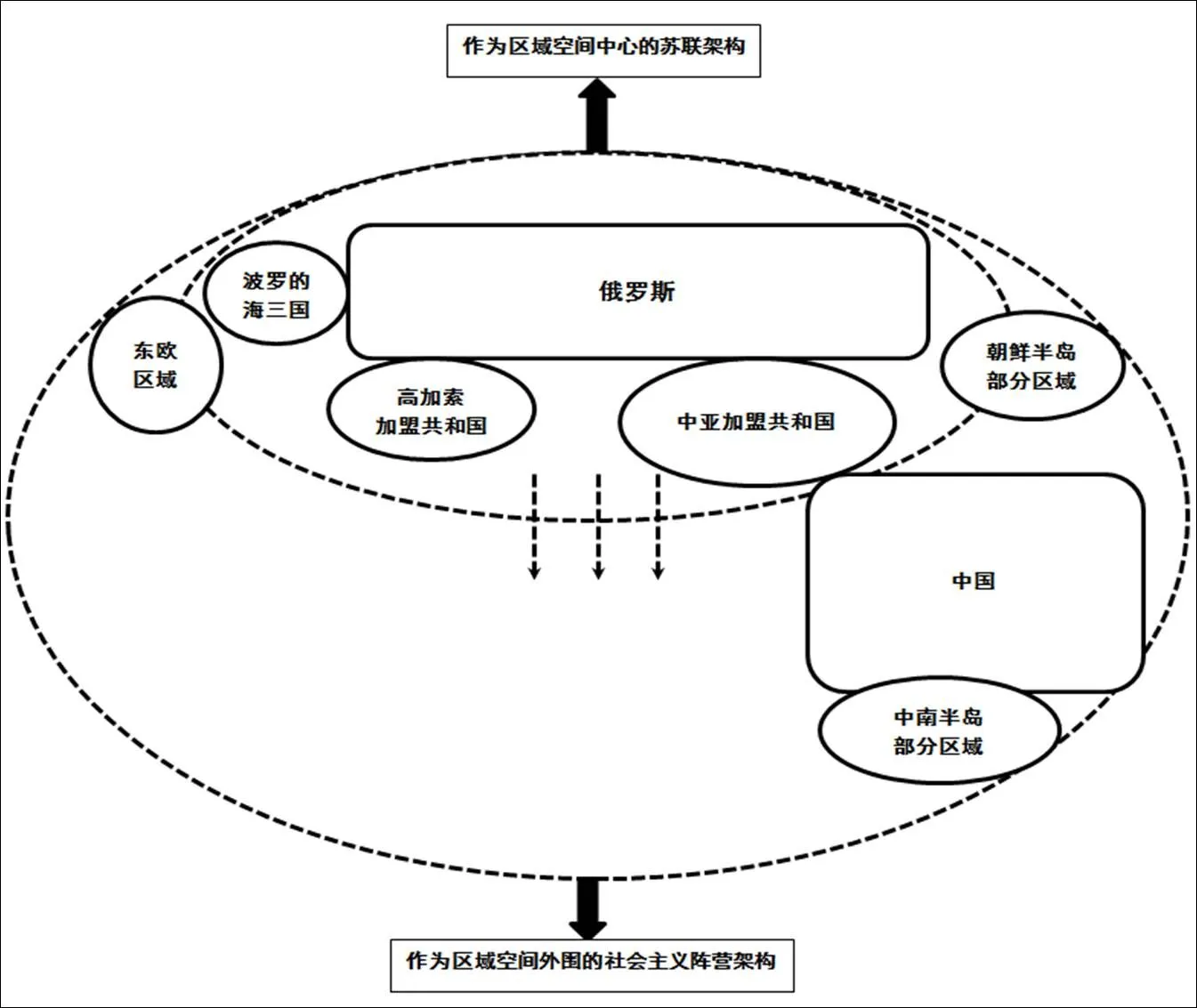

于是,如图5所示,以苏联模式作为基础架构的欧亚空间形成了类似中心——外围结构的扩张形态,苏联领土本身在19-20世纪欧亚空间核心范围的基础上出现了明显扩展,继续构成新时期欧亚空间的中心架构。而东欧地区、中国及朝鲜半岛、中南半岛部分国家同样接受了以苏联模式为基础的欧亚秩序的主要内容,并且以此为标准对于本国政治、经济结构和社会管理方式进行积极调整,以社会主义阵营架构为基础构成了广义上的欧亚空间的外围区域。而且在冷战开始后相当长的时间里,欧亚空间的外围区域都保持着扩大的趋势。在20世纪后半叶,欧亚空间的地理范围达到了历史上的顶点,西起东欧平原,东到太平洋沿岸,南到东南亚地区,都成为广义上欧亚空间的组成部分。而欧亚空间所代表的特殊的大陆秩序也在很多民族国家的国家建构过程中发挥了积极作用,有效地推动了全球的民族解放运动,为现代世界体系完成全球扩展发挥了重要的推动作用。这也是人类历史上长期处于次要地位的大陆秩序在与以英美为代表的海洋秩序竞争过程中所取得的最大成果。

图5 冷战时期中心——外围架构内的欧亚空间形态

事实上,在参与欧亚空间的问题上,部分东欧国家是由于地缘战略位置而被迫加入,但对于很多亚洲国家来说,接受欧亚秩序无疑是主动的选择。大部分历史悠久的亚洲国家,在现代国际体系推进的过程中,都被迫沦为殖民地或半殖民地。在战后获得独立国家地位后,对于国家复兴的渴望异常急迫。在这种情况下,苏联的快速工业化发展经验对于亚洲国家的吸引力是无法替代的。客观地说,战后苏联对于亚洲国家的支持,也为很多亚洲国家的工业化发展奠定了基础。[38]在各种力量的共同推动下,欧亚空间达到了其辉煌的顶点,但令人意想不到的是,在仅仅几十年的时间内,欧亚空间便盛极而衰,并以令人难以想象的方式再次瓦解。

一切问题的根源还是经济。空间秩序建构的底层逻辑对于整个空间的存续至关重要。随着冷战竞争的延续,计划经济体系的内在矛盾开始暴露出来。苏联所奉行的经济增长方式本身就是一种“跛脚”的增长,集中于重工业生产的计划经济体系,虽然可以在短时间内取得特定目标的进步,但生产资料投入的异常集中和分配方面的刻意扭曲,都注定了这种模式的增长是不可持续的。从长时段来看,苏联经济的本质是一种短缺经济。[39]社会需要的产品、资源和服务长期处于短缺状态,无法满足人民生活的长期需要。同时,苛刻的计划虽然能够在一些传统工业产业方面取得成果,但无法为社会带来技术创新的土壤。缺少市场和价格机制调节的经济是没有创造力的,军工产业的技术进步无法转化为社会经济的推动力,随着20世纪下半叶新科技革命的出现,苏联经济很快便在竞争中落后了。到20世纪70年代末,苏联经济的发展几乎全部维系在能源产业上,与西方国家的差距越来越大。[40]

在经济层面出现问题后,政治层面的麻烦也接踵而至。在苏联的政治理论叙事中,以国际主义、阶级斗争等叙事取代民族主义叙事,作为重新界定各政治行为体的核心逻辑。在这种逻辑下形成的世界共产党联合体系,在各国开展民族独立运动时发挥了重要的积极作用。然而,在欧亚空间各民族国家纷纷独立以后,民族主义的坚强内核就不可避免地开始发挥其重要作用。民族国家是历史发展过程中的自然产物,也是现代国家体系推进过程中所建构的基本单元。在政治实践中,苏联本身会以自身的利益为标准做出战略选择,而各国也会根据本国的利益需要制定政策。宏大理论与微观实践之间的张力,会严重拉扯原本稳定的欧亚空间。空间内具有较强自主性的国家会重新反思自己的秩序选择,而相对弱小的国家只能选择克制与隐忍。欧亚空间在政治叙事无法落地的情况下,就被迫以权力的手段强迫相关国家留在欧亚空间中,整个空间的意义也就重新变为苏联的势力范围。然而,随着苏联自身经济发展困难的加重,以权力手段维系空间形式上的统一,会变得越发困难。当分离力量最终超越苏联权力的极限,欧亚空间就会最终解体。

事实上,从20世纪60年代开始,欧亚空间的解体进程就已经开始。中苏之间关于社会主义阵营内部的秩序问题而产生的裂隙在60年代之后逐渐变得不可调和,欧亚空间的东方外围区域变得不再稳定。1972年,中断了数十年的中美关系再次实现了正常化,中国也进入了重新探索自己的发展道路和区域空间归属的新周期。80年代末,东欧各国又以极端的方式摆脱了欧亚空间,试图返回重新整合后的欧洲空间。1991年,造成欧亚空间瓦解的这股力量终于反噬苏联本身,民族主义的力量推翻了苏联设定的超越民族的政治架构,苏联架构土崩瓦解。解体之后宣布独立的15个共和国,全部恢复了代表民族历史的国名和政治制度,欧亚空间新的历史阶段到来了。

总的来说,20世纪对于欧亚空间来说是一个大起大落的时代。在这个世纪,欧亚空间历史上第一次有机会将欧亚秩序提升为一种世界秩序。作为20世纪欧亚空间的基础架构,苏联在理论上设计了一种超越民族主义的政治形态,并且提供了系统的秩序建设方案。在相当长的时间里,这种新的方案被那些刚刚摆脱殖民统治的民族国家认为是一种有效的现代化路径。在这种情况下,欧亚空间投入到了一场新时代大陆秩序与海洋秩序的竞争之中。然而,经过战后50多年的实践,竞争的结果证明,以苏联模式为核心的欧亚秩序存在严重的内在问题,不仅无法成为世界秩序,而且无法长期为欧亚空间提供稳定的秩序安排。在20世纪90年代到来时,欧亚空间庞杂冗繁的政治架构最终压垮了它脆弱的根基,苏联以解体的方式结束了自己的历史,而欧亚空间也迎来了第二次危机。

(四)欧亚空间的现状:第二次危机

在与美国主导的海洋秩序的竞争中,曾一度取得优势的大陆秩序最终仍未能摆脱失败的命运。苏联的解体标志着在20世纪维持欧亚空间的中心架构崩塌,欧亚空间的核心行为体——俄罗斯,陷入了复杂而曲折的转型进程,欧亚空间也开始出现衰朽的迹象。

与20世纪初的第一次危机相比,本次危机对于欧亚空间的消极影响更加深远。一方面,在全球化进程不断加速的背景下,区域一体化组织在20世纪下半叶广泛出现,并在很多领域取得了长足的进展。[41]作为区域一体化进程的自然结果,全球各区域秩序之间的竞争逐渐激烈,通过秩序竞争的优势获取空间,成为各区域的重要拓展方式。另一方面,在20世纪历史性的秩序竞争的失败,不仅严重损害了欧亚空间的深层次结构,而且几乎彻底改变了欧亚空间各国社会精英对于欧亚秩序的认知,寻求新的更有效的秩序安排成为各国本能的选择。这种思想理念层面的变动,进一步加剧了欧亚空间重新整合的难度。[42]在苏联解体后形成的部分维系欧亚空间的机制性安排逐渐失灵的情况下,欧亚空间重构的时间窗口已经越来越窄。

当前,欧亚空间所面临的多种问题可以用一个词加以概括,那就是“内忧外患”。

所谓“外患”,指的欧亚空间所面对的外部竞争环境出现了重大转变。从工业革命以来,始终弱于欧亚空间的东亚、东南亚地区迅速崛起,改变了整个欧亚大陆的空间结构。身处以欧盟体系为基础的西欧空间和以东亚-东南亚制造业产业链为基础的亚太空间之间的欧亚空间,逐渐成为欧亚大陆的“发展洼地”,在秩序竞争中显露出全方位落后的迹象。欧亚空间的边缘区域已经出现了身份认同转换的现象,从20世纪70年代即已开始的衰朽趋势仍在延续。

经过冷战结束后几十年的发展,西欧与亚太两大区域空间已经同北美地区一起并列为全球三大经济中心,二者同时兼具资本聚集地、贸易网络枢纽以及更加完整的产业价值链等重大优势,在经济总量和发展潜力方面都远超欧亚空间,而且差距变得越来越大。[43]区域的综合实力提升与秩序影响力的扩大,必然会在空间形态上有所反映。于是,我们看到,在欧亚空间的西部边界,波罗的海三国和东欧各国在冷战后彻底调整了区域身份认同,以加入欧盟的方式融入西欧空间。而在欧亚空间的东部边界,除中国的身份转换之外,越南等东南亚国家也在20世纪90年代以加入东南亚联盟的方式,调整了自己的身份认同,成为这一时期迅速整合的亚太空间的重要成员。[44]由于区域空间变动过程的速度过快,在两个空间交界的边缘地带已经出现了严重的矛盾,例如在格鲁吉亚和乌克兰东部先后爆发的武装冲突,实际上就是区域空间变动所诱发的权力对抗。[45]

所谓“内忧”,指的是中亚国家内部的“去俄化”进程,具有逐渐消解欧亚空间实际意义的可能。在苏联体系崩解之后,从19世纪俄罗斯帝国时期开始就一直处于统一政治行为体之内的欧亚空间的核心区域首次分裂成为多个国家。而在格鲁吉亚和乌克兰东部的武装冲突之后,高加索地区部分区域和乌克兰实际上已经脱离了欧亚空间。俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆及中亚地区已经成为欧亚空间仅有的覆盖范围。因此,对于俄罗斯来说,维持中亚地区国家身份认同的稳定已经成为保持现有欧亚空间存在和发展的基础条件。然而,这个任务也同样面临着严峻的挑战。

在历史上从未建立过现代国家形态的中亚五国,在脱离苏联框架之后,最迫切的任务是尽快完成自身的民族建构和国家建构进程。这一进程的核心则是完成对本民族、本国历史过程的叙述,并以此为基础,自上而下地灌输新的历史和文化体系,建构自身不同于其他任何国家的独特身份。对于中亚五国来说,这种叙事的基础就是“去俄化”。

实际上,在20世纪以苏联架构完成欧亚空间的整合之前,整个中亚区域从未有过现代意义上的民族国家。1924年,俄共(布)基于战略层面的考量,人为地在中亚地区推动了民族区分和国家划界的进程,“制造”了中亚地区五个独立的苏维埃共和国。[46]在苏联时期的历史叙事中,主要强调俄罗斯人是中亚各民族的老大哥,是领导中亚各国走向更加美好未来的领导者,中亚民族是通过联盟的方式自愿加入苏联大家庭的。但在中亚五国独立后,这样的历史叙事逻辑显然不利于国家和民族建构。为此,中亚国家普遍选择了一种新的历史叙述方式,即强化苏联时期之前本民族的辉煌历史,将苏联时期阐释为俄国人对本民族的统治与压迫。这样既可以在民族历史中找到能够代表民族精神的符号,建立起主体民族的自豪感和凝聚力,又可以为本国的独立找到合理的解释。[47]从这个意义上看,中亚国家的国家和民族建构过程必然就是一个“去俄化”的过程。除了历史叙事的调整之外,中亚国家也通过语言文字、建筑符号、城市名称的调整推进民族建构,但所有行为的逻辑也都以“去俄化”的方式强化自我的身份认同。除此之外,中亚国家也在积极尝试寻找来自其他区域空间的要素补充本国的身份建构,并且坚持国际化发展思路,对于各种涉中亚地区的多边机制安排保持开放态度。[48]

中亚地区不断推进的“去俄化”进程是苏联架构崩塌之后,新独立国家推进国家建构的必然逻辑,但作为当前欧亚空间内除俄罗斯本土之外最重要的组成部分,中亚地区新的民族国家建构进程,使欧亚空间的存续充满了风险。无论是中亚地区自身一体化进程加速,逐渐形成内生性的区域秩序,还是通过其他国际化发展路径,接受其他区域空间的秩序安排,改变自己的区域认同,都将意味着中亚国家脱离欧亚空间。当前的欧亚空间一旦失去了中亚地区,实际上也就失去了独立的区域空间的意义,其结果只能是走向衰朽甚至瓦解。

事实上,从20世纪90年代至今,俄罗斯一直没有停止过巩固欧亚空间的努力,其基本目标是能够维持一个除波罗的海三国之外的12个原苏联加盟共和国范围的欧亚空间。为此,俄罗斯从90年代中期开始试图以独联体机制作为空间的基础架构,并且通过独联体框架内的集体安全条约组织为该区域提供安全秩序,通过欧亚经济联盟为该区域提供经济秩序。[49]然而,这些在制度层面上的安排并未取得很好的效果,其根本原因还是源于经济的底层逻辑。欧亚空间作为欧亚大陆上的资本流动洼地,渐渐与全球关键的产业链出现了区隔,除了能源产业外,已经很难从全球贸易中获得较大收益。所以,区域空间内各国自然需要采取措施,与其他空间的更有效的产业链建立有机联系,身份认同的多元化是不可避免的。而且新独立各国在民族国家建构方面的逻辑又同时指向“去俄化”,与俄罗斯主导的区域多边机制形成了对冲。因此,在政治与经济两个层面的逆向驱动力的作用下,俄罗斯所希望的空间内部秩序整合过程,始终无法完成。

迄今为止,欧亚空间的第二次危机仍在继续,俄罗斯尚未找到应对危机的有效方案。如果迟迟没有合理有效的秩序体系对欧亚空间内核加以支撑,仅凭维系在文化、语言和历史记忆基础上的有限空间内聚力,会随着代际更替的实现而不断削弱。一旦经济的底层逻辑与现有机制、文化之间的张力达到无法维持的程度,我们就有可能在几十年后见证欧亚大陆内区域空间的新一轮系统性重组,其结果也将对世界体系产生重要影响。

资料来源:作者自制

如表1所示,从13世纪至今,欧亚空间经历了四个不同的发展阶段,其发展过程在大体上符合空间演变的一般规律(参见图2),但在很多重要的方面也展现出自己独特的底色,正是这些内容直接影响了欧亚大陆的历史轨迹,我们也可以从欧亚空间发展进程中总结出其演变的核心线索:

第一,欧亚空间本质上是历史上俄罗斯的权力扩张在空间维度上的反映。毫无疑问,欧亚空间的核心行为体是俄罗斯。从16世纪开始,欧亚空间的整合过程就始终由俄罗斯的力量所推动,在此后绝大部分历史时段,都是由俄罗斯决定着欧亚空间的发展方向。俄罗斯自身向东和向南的扩张结果造就了当前欧亚空间的基本形态。甚至在很长的时间里,欧亚空间与帝国形态的俄罗斯领土完全重合。因此,经过数百年的不懈经营,俄罗斯将自己的影响镌刻在整个欧亚空间中,使自身与空间形成了牢固的纽带,这也是俄罗斯在当前欧亚空间中所获得的特殊政治地位和影响力的根源。

第二,欧亚空间在发展过程中形成了相对稳定的核心区域,从而构成了欧亚空间的基石。欧亚空间的核心范围实际上就是“1+3”区域,其中的“1”指的是统一的俄罗斯本土,这是整个欧亚空间的力量根源。而“3”指的是与俄罗斯历史紧密联系在一起的三大地理区域,即位于欧洲的白俄罗斯和乌克兰,位于欧亚交界地带高加索三国,以及位于亚洲的中亚五国。白、俄两国与俄罗斯拥有共同的历史起源,而高加索和中亚国家是19世纪俄罗斯帝国扩张的产物。他们共同构成了俄罗斯在帝国时代的基础政治架构,在统一的政治框架内形成了共同的语言和历史记忆,始终扮演着欧亚空间基石的角色。尽管在扩张周期内,欧亚空间秩序能够延展到其他地理空间中,甚至能够把部分非核心区域在形式上纳入俄罗斯国家框架之内(例如波罗的海三国),但由于缺乏足够的时间与文化积淀,这些外来区域始终无法成为欧亚空间的核心。俄罗斯对于核心区域的关切与其他地区存在着本质上的差异,这可以部分解释俄在乌克兰等问题上的立场。同时,核心区域政治状态的变化也给了我们一个观察欧亚空间当代发展变化的视角,让我们能够通过对核心区域的变化来解释整个欧亚空间的发展状况。

第三,欧亚空间所孕育的区域秩序是一种在漫长历史积累中逐渐成形的具有俄罗斯文明底色的大陆秩序。欧亚空间是全球地理空间中距离海洋贸易主航道最远的区域,也是欧亚内陆草原文明成长的家园。特殊的地理环境赋予了在这一区域生活的人民以特殊的文化传统,任何外来秩序的输入也必须与本地文化基因融合才能够实际发挥作用。作为这一区域的整合力量,位于欧洲边缘的俄罗斯本身也是欧洲文明的“另类”,它虽然积极学习欧洲文明的技术与制度,但在很大程度上仍然保持着传统大陆帝国的行为方式和秩序建构逻辑。在两种力量的共同作用下,欧亚空间在漫长的历史建构过程中孕育出了具有明确自我特征的大陆秩序体系,在这一秩序体系中,对于集体主义、等级秩序等关键要素的认知都具有明显的俄罗斯文化色彩。这与英美等海洋国家所主导的、依托于全球自由贸易和国际法权体系的现代世界体系存在着很难弥合的差异。从某种意义上说,这种差异的存在决定了20世纪人类历史的基本走向,在21世纪也仍然在规制俄罗斯与西方国家的关系模式。

第四,欧亚空间正徘徊于发展与衰朽的十字路口。自冷战结束起,欧亚空间就一直在寻找更为有效的基础架构与秩序体系。经过近30年的发展,独联体架构在欧亚区域内各种事件的冲击下已被严重削弱,集安组织和欧亚经济联盟的前景也有待进一步观察。在新架构长期缺位的状态下,其他区域空间对于欧亚空间的挤压已渐成大势,欧亚空间的边缘地区一再萎缩。进入21世纪以后,欧亚空间的危机逐渐蔓延到欧亚空间的核心区域,格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉尔斯坦先后发生“颜色革命”,欧亚空间的核心区域变得不再稳定。2008年的俄格冲突与2013年的乌克兰危机,实际上形成了乌克兰与格鲁吉亚强行脱离欧亚空间的负面结果,此外,中亚地区越发深入的社会“去俄化”趋势也在拆解欧亚空间在中亚区域的根基。毋庸讳言,危机已经在欧亚空间的核心区域逐渐蔓延,整个欧亚空间已经走到了是发展还是衰朽的十字路口。空间层面的衰朽是俄罗斯自身力量萎缩的现实反映,在现有各项因素不变的情况下,俄罗斯很难摆脱衰退周期给本国和欧亚空间带来的消极影响。

事实上,目前摆在俄罗斯面前的欧亚空间只有两种可能的前景:其一是尽可能拖慢各种负面因素发挥作用的速度,努力维持现有欧亚空间部分核心区域的稳定,以便争取时间寻找更加合理的空间秩序与基础架构。其二是彻底调整对于欧亚空间的认知,尝试引入更多的外部秩序与要素,推动欧亚空间参与到更广泛的亚太空间的整合进程中去,在复杂的重构过程中重新定义自我的身份和利益。前者更加稳健,但很可能意味着欧亚空间在衰朽的道路上持续滑落。后者需要勇气,即能否以向死而生的决心突破传统的发展路径,推动更加深刻而系统的改革进程,在更广泛的空间内寻求新的发展机遇。这恐怕也是历史对当代俄罗斯精英所提出的重大命题。

四、拒斥与拥抱:中国与欧亚空间的复杂联系

在我们详细分解了欧亚空间发展与成长的百年历史之后,就自然引出了另一个问题,即:中国对欧亚空间的成长有着怎样的影响?或者换言之,我们应如何定位中国与欧亚空间的关系?

这显然也是一个复杂的问题,因为在漫长的800年里,中国与欧亚空间的关系经历了多次反复,双方复杂的纽带对于欧亚空间的发展轨迹和中国历史进程都产生了微妙的影响。从表面上看,在欧亚空间迄今为止所经历的四个发展阶段中,中国与欧亚空间的关系各不相同,从未出现重复。但从深层次的结构关系来看,四种看上去各不相同的关系其实存在着共同的逻辑基础。(如表1所示)因此,我们有必要对这种看上去若即若离、时远时近的联系给予适当的分析和总结,这样也可以从一个侧面更加深刻地理解欧亚空间成长过程受到的外部影响。

在蒙古帝国时期,作为欧亚空间向东扩展的最后一步,中国最终成为欧亚空间的一部分,与罗斯国家一起构成了13世纪欧亚空间的东西边界。[50]在这一阶段,中国加入欧亚空间并非自己主动的选择,而是无力抵抗蒙古帝国军事力量的结果。但中国成为欧亚空间的一部分,对于欧亚空间内贸易网络的形成具有至关重要的作用,中原地区的经济生产能力为整个欧亚空间提供了充足的高附加值产品,成为欧亚空间商贸繁荣的核心驱动力。当然,由于蒙古帝国在治理体系和文化方面相对落后,这段加入欧亚空间的短暂历史并没有改变中国本身的秩序特征和发展轨迹。几十年后,随着明朝的建立,中国便退出了欧亚空间,并且重新构建了稳定的东亚区域秩序。

在俄罗斯帝国时期,已经进入清朝的中国成为欧亚空间向东扩张的主要阻碍力量。在俄罗斯向西伯利亚扩张的过程中,就与中国在黑龙江流域发生了冲突,并且通过《尼布楚条约》划定了双方在西伯利亚地区的势力界限。在19世纪俄罗斯吞并中亚汗国的过程中,清军再次进入新疆,平定阿古柏乱军,对于伊犁及其以东地区实现了有效控制,牢牢地将欧亚空间向东扩张的势头挡在了伊犁以西。事实上,驱动中国逐步加入现代世界体系的主要力量来自海洋秩序,从1840年鸦片战争开始,以英国为首的西欧国家从海洋方向逐步敲开了中国的大门,海洋秩序的力量在给中国造成痛苦的同时,也迫使中国一步步接受现代世界体系的基本规则。而中国在这一过程中的各种内部改革进程也是以海洋秩序为基础的。从这个意义上讲,左宗棠收复新疆不仅有力地维护了我国主权和领土完整,而且在一定程度上明确了欧亚空间与东亚区域空间边界的大体走向,对于未来亚洲史的发展轨迹产生了深远的影响。

在苏联时期,中国再次成为欧亚空间的一部分,这也是整个欧亚空间发展史上中国唯一主动选择欧亚空间的尝试。促成这一状态的原因有很多,但从根本上说,中国的选择源于20世纪曲折而痛苦的国家建构过程,以及当时欧亚秩序在全球范围内的威望与影响力。中国同很多新兴的民族国家一样,迫切地希望找到适合本国发展的道路,而以苏联模式为代表的大陆秩序,恰在这一时期被视为快速实现国家现代化转型的捷径。客观地说,这一选择虽然在特定历史时期获得了不小的成就,但随着实践经验的累积,逐渐显现出该模式的局限。此外,随着中苏两国在主权国家层面的交往逐渐深入后,区域秩序与政策利益之间的认知差异越发明显,最终变得不可调和。于是,在各种主客观条件的共同作用下,中国逐步退出了欧亚秩序的范围,重新开始寻找适合本国发展的道路。这也是欧亚空间发展史上短暂却重要的一段插曲。从事后来看,由于中国的选择使得冷战时期的秩序竞争朝着越发不利于大陆秩序的方向倾斜,实际上加快了这一时期欧亚空间的瓦解进程。但也正是由于中国较早地退出了欧亚秩序,空间解体时对于中国的冲击相对可控,为20世纪90年代以后中国的持续快速发展埋下了伏笔。

在后冷战时期,中国与欧亚空间的关系进入了一个复杂的重构过程。中国显然已经不再是欧亚空间的一部分,但由于亚太空间在后冷战时期的强势扩展,中国与欧亚空间成员的经济、政治、文化联系变得更加活跃,这也将成为影响欧亚空间未来变动的外部因素之一。

总而言之,在欧亚空间的发展史上,中国先后两次成为欧亚空间的组成部分,但持续的时间都较为短暂。而在大部分历史时段,中国都是欧亚空间发展的重要外部影响因素,其影响有时表现为对欧亚空间扩张的限制,有时则表现为对于欧亚空间内秩序重构的引导和塑造。

当然,无论中国是拥抱欧亚秩序还是拒斥欧亚秩序,都是特定时期欧亚空间影响力与中国自身的发展状态充分互动的结果。在各种差异化的关系形态背后,有着一致的生成逻辑:

一方面,从根本上说,中国并不是欧亚空间的天然成员,拒斥以权力为手段的欧亚空间扩张,是中国与欧亚空间关系的主线。作为雅思贝斯所说的“轴心时代”文明国家,中国早在欧亚空间诞生之前,就已经活跃在世界历史中,并以亚洲东部最重要的政治实体身份,承担着区域秩序的核心提供者的角色。[51]中华文明的核心在黄河与长江流域,作为东亚地区农耕文明的主要代表,中国在漫长的文明发展过程中,逐步将自己的影响力从受季风气候影响的农业区逐渐扩展到欧亚草原地区。从空间角度看,中国力量的自我延展使中国获得了陆海兼备的特征,也使得中国在力量扩张周期内能够达到欧亚内陆地区,从而与欧亚空间形成有效互动。很久以来,中国都将东亚“小世界”的秩序安排视为普遍的世界秩序,将自己视为世界的中心,这也是人类早期区域帝国的普遍状态。[52]在这种情况下,中国对于来自西北方向草原地区的欧亚区域内的所有政治力量,都保持着文化上的轻视态度,将欧亚空间视为东亚空间的边疆区域需要处理的“问题”,或者说是对于东亚秩序的挑战。这种认知状态即使在进入现代国际体系之后,也没有发生明显的改变。一旦欧亚空间的权力扩张进程触及东亚或亚太区域空间的范围,中国自然就会承担起拒斥欧亚空间扩张的责任。这也就可以解释为什么在欧亚空间历史的大部分时间里,中国都是遏制欧亚空间向东扩张的重要力量。而且凭借在欧亚大陆较强的国家力量,中国大部分的时间里都能够将欧亚空间的权力扩张至少遏止在帕米尔高原一线。唯一的例外是蒙古帝国时期,由于其军事权力优势过大,中国和整个欧亚大陆一样,被迫纳入欧亚空间。

另一方面,在被卷入现代国际体系推进的过程中,中国始终在寻找最适合自身获得现代性并有利于国家发展的秩序安排,以开放的态度对待所有可能成为主流国际秩序的区域秩序安排,这也使得中国在20世纪一度拥抱了欧亚空间。英国通过海洋打开了中国的大门,中国被纳入现代世界体系的进程是从海洋向陆地方向次第推进的,这也是中国当代国内发展阶梯式状态的渊源之一。长期以来,中国显然都属于海洋秩序体系的一部分,然而,作为一个沦为半殖民地社会的后发展国家,艰难的转型过程使得中国在20世纪上半叶相当长的时间里,对于自身在海洋秩序中所处的角色并不满意。国内政治和文化精英,也都在积极寻找可能的更有效发展路径,而此时欧亚秩序的快速崛起吸引了中国的目光。[53]作为被动卷入现代世界体系的中国,对于各种区域秩序安排并无感情上的倾向,而更多采取实用主义的态度。不同区域秩序在特定历史时期的威望与影响力,对于中国态度的影响更加明显。因此,在以苏联模式为核心的欧亚秩序展现出全球影响力的历史时刻,中国也接受了其核心规则,并主动成为欧亚空间的一部分。可以说,凭借秩序影响力而推进的欧亚空间反而吸引了中国的加入。客观地说,欧亚秩序对于中国国内的统一和早期工业化基础的形成,起到了非常积极的作用。但在其积极意义逐渐消耗殆尽时,中国再次选择了调整自己的身份认同,重新探索符合本国需要的发展道路。二十年间“一进一出”的选择,更加直接地反映了中方的实用主义特点。也正是因为这种开放的态度,使中方相对容易地摆脱了可能的教条桎梏,在时代变更的背景下始终保持了快速发展的状态。

综上所述,中国与欧亚空间的关系是复杂的,在不同的历史时段,欧亚空间不同的扩展方式与中国特定的发展状况相结合,会形成具有明显差异的关系形态。在冷战结束后近30年的时间里,中国再次见证了欧亚大陆上区域空间的分裂与重组过程,西欧空间的扩展、亚太空间的崛起与欧亚空间的衰朽几乎同步发生。中国与欧亚空间的关系建构也将进入一个新的历史阶段。但不管怎样,我们都应该以客观和冷静的心态看待中国与欧亚空间的关系,任何区域空间的发展都必然会有起落周期,我们既不应妄自菲薄,也不应盲目自大。只要我们始终保持开放与学习的心态,根据现实情况冷静处理,我们就一定能够找到中国与欧亚空间协调发展的合理方案。

五、结语:在空间维度上记录历史

有的历史被刻在甲骨上,有的历史被写在书册上,但那些最长久的记忆会被直接记录在空间中。空间本来是没有生命的,但只要人和国家参与了空间的建构,空间就会被赋予独特的生命。每个历史悠久的世界大国都会在空间中留下自己的痕迹,并且用空间的运动和变化过程展示出自己的力量和影响,当它用足够长的时间来雕琢空间之后,空间就会被打上它的烙印,从而成为记录历史的重要维度。

欧亚空间的历史就与俄罗斯紧紧地联系在一起,它曾经塑造了俄罗斯,但在更多的时候则是它被俄罗斯所塑造。这片深深嵌入欧亚腹地的广袤空间是全球所有地理空间中离海洋贸易通道最远的地方,而俄罗斯将自己的语言、文化与区域特点结合在一起,在欧亚大陆深处创造了大陆秩序的试验场。

经过蒙古征服的洗礼,逐步成长为欧洲边缘帝国的俄罗斯在几百年的时间里,将原本游离于世界历史之外的西伯利亚地区纳入欧亚空间的版图,并且借助现代工业文明的力量,将欧亚空间的边界向高加索和中亚地区持续推进,最终建构出欧亚空间的核心区域,使整个欧亚大陆都被纳入了现代国际体系之中。在苏联模式出现之后,借助反法西斯战争胜利的伟大成就,欧亚空间所代表的大陆秩序在全球获得了空前的威望,欧亚空间也得到了前所未有的扩张机会。然而,由于种种原因,它在与海洋秩序的全面竞争中仍然以失败告终,欧亚空间再次进入危机与重构的进程之中。欧亚空间的演变进程与中国的成长过程相互交织,双方的反复互动对中俄两国的发展都产生了深远的影响。

空间的演变轨迹清楚地记录了俄罗斯的兴衰治乱,在相同的地理空间中所建构的各种性质不同,效果迥异的秩序安排也成为我们观察和理解欧亚大陆总体的国际社会演进的重要线索。欧亚空间案例并非这种研究方式的唯一有效应用,在全球范围内,很多具有较长建构历史的区域空间,都能够通过空间史研究的方式加以考察。借助历史地理学和空间政治学等交叉学科的理论基础,从长时段视角出发,累积不同语言文字所形成的历史档案,我们就可以更加深刻地探寻不同区域空间,在世界历史进程中的发展演变历程,以及他们在不同时段对世界历史发展所产生的影响。空间路径可以给区域研究带去更加新颖的视角和观点,对于理论研究和实践探索,都具有重要的参考价值。

Space is an important tool for recording history. The change of power and influences of any important political actor will eventually be reflected in space. Therefore, the study of regional macro-issues from the dimension of space could provide a novel and effective analytical perspective for researchers. As one of the most important regional spaces in the world, the Eurasian space has been closely linked to Russia since its inception. As a regional projection of Russian power, the Eurasian space has shaped Russia, and vice versa. The Eurasian space, located in the continental hinterland, is the furthest place from the maritime trade route in the world. Here Russia combines its own language, culture and regional characteristics to create a testing ground for continental order. After the baptism of the Mongolian Empire expedition from the East, Russia, with its industrial power from Europe, gradually grew into an important empire on the edge of Europe. In the course of several hundred-year expansions, it incorporated the Siberian region, the Caucasus and Central Asia, which has been outside the world history, into a common regional space. Thus the core layout of the Eurasian space has been formed. Taking advantage of the victory of the Anti-Fascist War, as the apex of the then continental order, the Soviet model gained great prestige and expanded the non-core region of the Eurasian space as never before. However, in the all-round competition with the ocean order, its inherent defects are fully exposed, which eventually leads to a new stage of crises and reconstruction of the Eurasian space. The development history of Eurasian space not only reflects the general law of regional space evolution, but also shows obvious particularities in many important nodes. The evolution of Eurasia space and China’s growth are intertwined, which has a profound impact on the development of both China and Russia.

Eurasian Space, Russian Empire, the Soviet Model, the Eurasian Economic Union

【Аннотация】Пространство является важным инструментом истории, а мощь и влияние любых значительных политических акторов в конечном итоге отражается в пространственном измерении. Таким образом, проведение исследований региональных макропроблем с точки зрения пространственного измерения может предоставить исследователям новую и эффективную аналитическую перспективу. С момента создания евразийское пространство как одно из важнейших региональных пространств в мире тесно связано с Россией. Как региональная карта российской власти, евразийское пространство сформировало Россию и само было сформировано Россией. Евразийское пространство во внутренних районах материка — самое дальнее расстояние от морских торговых каналов во всех геопространствах мира. Россия, объединив свой собственный язык, культуру и региональные особенности, создала испытательный полигон континентального порядка. После крещения экспедиции Монгольской империи с востока Россия, полагаясь на промышленную мощью Европы, постепенно превратилась в важную империю на краю Европы, которая в процессе расширения в течение сотен лет включила сибирский регион, а также Кавказ и Центральную Азию, изначально находившиеся вне мировой истории, в общее региональное пространство, формируя тем самым центральную карту евразийского пространства. С победой в войне против фашизма советская модель, которая в то время переживала кульминацию материкового порядка, приобрела большой авторитет, и неосновные регионы евразийского пространства достигли беспрецедентного расширения. Однако в общей конкуренции с морским порядком его внутренние проблемы были полностью раскрыты, что в итоге привело к новому этапу кризиса и реконструкции. История развития евразийского пространства не только отражает общий закон региональной пространственной эволюции, но и демонстрирует очевидную особенность во многих важных моментах. Эволюция евразийского пространства и процесс роста Китая взаимосвязаны и оказали глубокое влияние на развитие Китая и России.

【Ключевые слова】Евразийское пространство, Российская империя, советская модель, Евразийский экономический союз

[1] 现阶段相关研究成果包括DimitriTrenin,, WashingtonD.C.: CarnegieEndowmentforInternationalPeace, 2001; BrunoMacaes, TheDawnofEurasia: OntheTrailoftheNewWorldOrder, NewYork: PenguinRandomHouse, 2018; BarryCunliffe,, Oxford: OxfordUniversityPress, 2017; StylianosSotiriou,, Lanham, Maryland: LexingtonBooks, 2019; IgorTorbakov,, StuttgartandHannover: ibidemPress, 2018; MariaRaquelFreire, RogerKanet,, NewYork: PalgraveMacmillan, 2010; KadriLiiked.,, TheEuropeanCouncilonForignRelation, 2014; 李自国:《“一带一路”与欧亚空间》,北京:世界知识出版社,2018年;顾炜:《中俄战略协作与欧亚地区秩序的演进》,北京:中国社会科学出版社,2018年;万青松:“大国政治的欧亚时刻——地缘政治经济视域下‘欧亚’认知的演进及其寓意”,《俄罗斯研究》,2016年第1期,第3-50页。等等

[2] John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”, in Peter Katzenstein, Robert Keohane and Stephen Krasner (eds.),, Cambridge: MIT Press, 1999, p.235

[3] 参见Винокуров Е, Либман А. Евразийская континентальная интеграция. СПб.: Центра интеграционных исследвоаний ЕАБР. 2012; Алексей Токарев. Между великими// Коммерсант. Власть. №.46. 23 ноября 2015. C.28.

[4] 关于各国对于“欧亚”概念的认知,可以参考万青松:“大国政治的欧亚时刻——地缘政治经济视域下‘欧亚’认知的演进及其寓意”,《俄罗斯研究》,2016年第1期,第3-50页。

[5] 参见[美]彼得·卡赞斯坦:《地区构成的世界:美国帝权中的亚洲和欧洲》,秦亚青、魏玲译,北京:北京大学出版社,2007年。

[6] 参见[德]卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》,李夏菲译,桂林:漓江出版社,2019年。

[7] Dominic Lieven(ed.),, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p.9.

[8] 关于现代世界的形成过程和基本形态可参见[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(四卷本),郭方等译,北京:社会科学文献出版社,2013年。

[9] 参见[英]巴里·布赞、理查德·利特尔:《世界历史中的国际体系》,刘德斌译,北京:高等教育出版社,2004年。

[10] 由于文章的篇幅所限,我们暂时无法将这一层次所有无法量化的要素展开系统分析,留待后续研究进一步加以说明。

[11] 关于“长子西征”,最权威的记载来自《元史·太宗本纪》,载曰:“太宗七年,遣诸王拔都及皇子贵由、皇侄蒙哥征西域”。还可参见札奇斯钦:《蒙古秘史:新译并注释》,台北:台湾联经出版社,1979年,第270节;以及[伊朗]费志尼:《世界征服者史》,何高济译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第三十八章、第三十九章。

[12] 参见СелезневЮ.В. Происхождениепонятия «монголо-татарскоеиго» (терминоло -гическаязаметка)// Российскаяистория. 2012. №.4.

[13] 在13世纪中叶,蒙古军队西征的步伐基本达到极限。但在这一时间点上,蒙古与南宋的战争仍维持在长江一线,直到1279年南宋才最终灭亡。然而,1260年,忽必烈虽然在与阿里不哥争夺最高统治权的战争中获胜,但其他蒙古汗国拒绝承认忽必烈为蒙古大汗。蒙古帝国的内部政治结构实际上已经发生了变化。

[14] 杉山正明将其称之为“中央政权外有多个政治权力核心的一种松散、多元复合的联邦国家”,参见[日]杉山正明:《忽必烈的挑战:蒙古帝国与世界历史的大转向》,周俊宇译,北京:社会科学文献出版社,2013年,第122页。

[15] [法]雷纳·格鲁塞:《蒙古帝国史》,龚钺译,北京:商务印书馆,2003年,第260-261页。

[16] 参见[日]杉山正明:《游牧民的世界史》,黄美蓉译,北京:中华工商联合出版社,2014年。

[17] [俄]克柳切夫斯基:《俄国史教程》(第二卷),张草纫、浦允南译,北京:商务印书馆,2013年,第17-19页;相关影响还可参见Donald Ostrowski,, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[18] [俄]别尔嘉耶夫:《俄罗斯思想》,雷永生等译,北京:三联书店,1995年,第2页。

[19] [美]尼古拉·梁赞诺夫斯基、马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》(第七版),杨烨、卿文辉等译,上海:上海人民出版社,2007年,第69页。

[20] 关于现代世界体系的形成及其形态,可参见[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(四卷本),郭方等译,北京:社会科学文献出版社,2013年。

[21] 参见Niall Ferguson,, London: Penguin, 2002.

[22] 参见[俄]齐保鲁哈:《征服西伯利亚——从叶尔马克到白令》,杨海明译,北京:中国社会科学出版社,2017年。

[23] 关于英俄两国对中亚的争夺,参见Peter Hopkirk,, London: John Murray Publishers, 2006;也可参考杜哲元:“反思英俄中亚‘大博弈’——进程、实质、特点及历史镜鉴意义”,《俄罗斯研究》,2018年第4期,第163-196页。

[24] 详细进程可参考[美]尼古拉·梁赞诺夫斯基、马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》(第七版),杨烨、卿文辉等译,上海:上海人民出版社,2007年,第357-358页;王治来:《中亚史》,北京:人民出版社,2010年,第226-259页。

[25] 参见施展:“阿富汗的宿命与帝国地理”,《大观》,第八辑,北京:法律出版社,2012年;也可参考姚远梅:“杜兰德线:侵略阿富汗的泥潭——从十九世纪英国人建立‘科学边界’说起”,《俄罗斯研究》,2012年第五期,第37-61页。

[26] 关于左宗棠收复新疆相关情况可参见秦翰才:《左宗棠全传》,北京:中华书局,2016年。

[27] 需要说明的是,在19世纪,殖民地体系和大陆帝国体系实际上都是当时世界上常见的制度性安排,对于这种制度形态进行道德上的普遍谴责是在20世纪民族主义思潮在全球流行之后才出现的。我们在讨论相关问题的时候需要注意特定时代的文化背景。

[28] 其实,这种状态已经为后来大陆秩序相对封闭的市场体系埋下了伏笔。此外,中亚对于欧亚空间的重要作用在20-21世纪展现得更加清晰,特别是在苏联解体以后,中亚地区的发展方向几乎成为能够决定欧亚空间存续与否的问题。在后续章节中,我们还将进一步分析和论述。

[29] [德]卡尔·马克思:“不列颠在印度的统治”,《马克思恩格斯选集》(第一卷),北京:人民出版社,1995年,第766页。需要说明的是,马克思在文中说的是英国对于印度的统治,但笔者认为,这一观点同样适用于解释俄罗斯在中亚地区的空间整合活动。

[30] 参见Dominic Lieven, Empire on Europe’s Periphery: Russian and Western Comparisons, in Alexei Miller and Alfred J. Rieber(eds),, Budapest and New York: Central European University Press, 2004.

[31] [德]卡尔·马克思:“不列颠在印度统治的未来结果”,《马克思恩格斯选集》(第一卷),北京:人民出版社,1995年,第768页。

[32] 参见Jonathan Smele,, Oxford and New York: Oxford University Press, 2015; Evan Mawdsley,, New York: Pegasus Books, 2007; Orlando Figes,, London: Penguin Books, 1996.

[33] 列宁自己也并未事先预料到新生的苏维埃政权能够在如此短的时间内取得如此辉煌的胜利,他在1920年给俄共(布)中央委员会的报告中将其称为“历史奇迹”。列宁:“俄共(布)中央委员会的报告”,《列宁选集》(第四卷),北京:人民出版社,1972年,第159页。

[34] 相关观点可参见Orlando Figes,, London: Penguin Books, 1996, pp.808-824; E.H. Carr,, Vol.3, London: Macmillan, 1952.

[35] 关于苏联国家性的相关问题,可参考一篇有趣且深刻的对话体文章:施展、冯绍雷:“关于苏联、民族国家与‘人’-‘地’关系的对话”,《俄罗斯研究》,2011年第2期,第137-143页。

[36] 参见János Kornai,, Princeton: Princeton University Press, 1992.

[37] [美]尼古拉·梁赞诺夫斯基、马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》(第七版),杨烨、卿文辉等译,上海:上海人民出版社,2007年,第485页。

[38] 例如,苏联的援助对于新中国建国之初形成工业领域的基础能力就非常重要,苏联早期对华援助的相关问题,可参考沈志华:《苏联专家在中国(1948-1960)》,北京:中国国际广播出版社,2003年。

[39] 参见János Kornai,, Amsterdam: Elsevier Science, 1980.

[40] 关于苏联后期经济发展的状况及困难,可参见Philip Hanson,, New York and London: Praeger, 1992.

[41] 全球范围内建设最为成功的两个区域一体化组织,恰恰是位于西欧空间的欧洲联盟(EU)和位于亚太空间的东南亚国家联盟(ASEAN),这与上述两个区域在冷战后的拓展具有正相关关系。相关研究可参见Amitav Acharya,, New York: Routledge, 2001; Alan Collins,, New York: Routledge, 2013; Ben Rosamond,, London: Palgrave Macmillan, 2000; Colette Mazzucelli,, London: Routledge, 1997. 等等

[42] 在冷战结束之初,全球知识界对于海洋秩序的自信达到顶点,将其视为人类社会的终极秩序,“历史终结论”就是这种状态的集中体现。参见[美]弗兰西斯·福山:《历史的终结与最后之人》,黄胜强等译,北京:中国社会科学出版社,2003年。

[43] 根据IMF统计数据,2018年欧盟GDP达到18.29万亿美元,亚太地区的GDP更是达到了30.12万亿美元。而整个欧亚空间的经济总量仍在4万亿上下徘徊。这种巨大的差异在未来仍将继续扩大。参见IMF, “World Economic Outlook”, April 2019: Growth Slowdown, Precarious Recovery, April, 2019, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issu es/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019

[44] 关于东南亚国家身份变化问题,可参见封帅:“变动中的平衡:东盟在亚太安全体系中的地位与作用”,《东南亚研究》,2017年第4期,第1-18页。

[45] 实际上,亨廷顿在20世纪90年代初,就对于这种发生在区域空间边缘的冲突给予了充分关注,但他将其解释为发生在文明断层线的战争。参见[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社,2002年,第282-285页。

[46] 关于苏联时期中亚地区的划界过程可参见ХахалинВ.К. Территориальнаясамоидентификациянации: постановкапроблемынаосновеисследованияматериаловпоразграничениюпостсоветскихстранцентральнойазии// ВестникТомскогогосударственногоуниверситета. 2010г.;张娜:“中亚‘民族划界’及民族共和国的建立”,《世界民族》,2008年第2期,第72-81页。

[47] 关于中亚国家建构民族和国家认同的相关问题,可参见杨成:“去俄罗斯化、在地化与国际化:后苏联时期中亚新独立国家个体与集体身份的生成和巩固路径解析”,《俄罗斯研究》,2012年第5期,第93-154页。

[48] 例如,伊斯兰因素、突厥语国家因素,都被引入中亚国家的身份认同建构过程中,使得中亚国家的国家建构变得更为复杂。

[49] 参见Denis Degterev, Konstantin Kurylev(eds),, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2019; Bertil Nygren,, London and New York: Routledge, 2008.

[50] 部分中国学者曾经尝试探索过一个有趣的议题,即中俄曾共同经历的蒙古帝国统治时期的历史对于中俄两国文化交流产生了怎样的影响。该研究可以在一定程度上对于我们理解13世纪欧亚空间的内部运行状态提供参考,参见郭小丽:“13-14世纪中俄文化认同的趋同性”,《俄罗斯研究》,2017年第5期,第168-192页。

[51] [德]卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》,第73页。

[52] 当代研究者常常把中国所主导的东亚的区域体系抽象为“天下体系”,虽然笔者认为这一概念其实并不准确,但这种概括确实把当时中国将自己所在的区域秩序视为普世秩序的重要特点展示了出来。参见赵汀阳:《天下体系:世界制度哲学导论》,北京:中国人民大学出版社,2011年。

[53] 关于欧亚空间对中国新民主主义革命的重要影响,可参见杨奎松:《“中间地带”的革命》,太原:山西人民出版社,2010年。

D751.2

A

1009-721X(2019)05-0028- (45)

*本文系教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心基地重大项目“欧亚合作与中俄关系的战略定位”(项目批准号:16JJDGJW003)的阶段性成果。感谢匿名审稿人和杂志编辑部对文章提出的重要修改意见,文章的错漏由作者本人负责。

**封帅,上海国际问题研究院国际战略研究所副研究员;教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心青年兼职研究员。

(责任编辑 肖辉忠)