试论优质烃源岩与大油田的共生关系

2019-10-24邓运华

邓运华 孙 涛

(中海油研究总院有限责任公司 北京 100028)

1 烃源岩的认识过程

一个油田的形成,必须具备“生、储、盖、运、圈、保”等6个条件,缺一不可,其中最重要的是“源”,“源控”是一级控制。中国老一辈石油地质学家提出“源控论”是对世界石油地质理论的重大贡献,在勘探实践中发挥了重要的作用。笔者总结30年的勘探实践认为,在一个地区搞勘探,如果是“储、盖、运、圈、保”未搞清楚,探井是一口一口地失利;如果是“源”没有搞清楚,探井则是一批一批地失利。在新区勘探,尤其是中国公司走向海外勘探,进行新项目评价,核心的要素是“源”。关于烃源岩的认识,经历了一个较长过程。

石油地质学家很早就认识到油气是沉积岩中有机质生成的,但是油气的有机成因理论直到20世纪70年代初,法国化学家蒂索提出干酪根热降解成油之后才逐步建立起来,并在实验室从沉积岩中热解出石油。20世纪70年代至今,石油地质学家、勘探家对生油岩的认识可以分为3个阶段:①20世纪70—90年代,学者们认为沉积岩中的有机质在较高温度和压力作用下生成石油,生成的石油首先是被泥质颗粒所吸附,满足吸附后多余的石油才能发生初次运移,为油田作贡献。沉积岩中不同类型的有机质生油能力不同,以水生生物为主的腐泥型干酪根生油能力强,当有机碳含量(TOC)大于0.5%时,除满足吸附外,还可排出石油。有机质组分以高等植物为主的腐殖型干酪根生油能力差,TOC值大于1.0 %时生成的石油才能够满足吸附。②随着油气成因研究和勘探的深入,石油地质家和勘探家解放思想,一些学者和专家在1990~2000年提出生油岩体积可以弥补生油岩品质的不足,生油岩TOC下限值不一定是0.5%,0.3%就可以满足吸附,排出石油,而碳酸盐岩生油岩因含泥质少、吸附性差,TOC值只需达到0.2%就是有效生油岩。③2000年以后,石油地质家和勘探家获得了更多盆地(凹陷)中心生油岩的钻井、取心、地化分析资料,对有效生油岩的认识发生了根本性变化,丰富的生油岩地化资料,尤其是生物标志物资料的获得,使油-岩对比更清晰、更充分,发现为油田作贡献的生油岩是厚度并不一定很大,但有机质丰度很高的优质生油岩。

例如,济阳坳陷的东营凹陷探明石油地质储量达25.6亿吨,是中国最富的生油凹陷。过去认为之所以石油非常丰富,是因沙四段、沙三段生油岩厚度高达1 500 m,生油岩体积大;而随着大量生油岩地化资料的积累以及油-岩对比研究的深入,发现对油田作贡献的是沙四上亚段和沙三下亚段优质烃源岩,厚度在190~320 m(表1),这2套生油岩有机质丰度高(TOC值为2.0%~10.0%),有机质类型好,生烃潜力大[1]。四川盆地是我国近些年勘探重点地区,也是我国发现气田最早、目前年产气量较大的盆地之一[2]。过去认为古生代海相烃源岩在盆地内广泛发育,据此在盆地内均衡勘探,效果欠佳。近几年随着新资料的增加,认识到古生代裂陷槽内优质烃源岩有机质丰度较高,TOC值在2.0%~9.8%,厚度为30~50 m,所发现的普光、元坝、龙岗、安岳等大气田均位于裂陷槽边缘。关于裂陷槽内优质烃源岩的成因和主控因素,可能是裂陷槽水体较深,位于浪基面以下,有机质保存条件好,而广大台地上水体浅,不利于有机质保存。四川盆地的勘探成果充分证明了优质烃源岩对油气田的控制作用。

表1 不同盆地(凹陷)优质烃源岩参数对比Table 1 Comparison of parameters of high quality source rocks in different basins (sags)

墨西哥湾盆地油气非常丰富,是世界上最为富集的三大油区之一[3]。过去认为,该区发育侏罗系、白垩系及第三系等3套厚层生油岩,但近10年油-岩对比分析,尤其是生物标志物指标对比分析,认识到93%的原油是来自上侏罗统提塘阶,厚度只有30~170 m,有机质丰度高(TOC值为2.0%~22.8%),类型为Ⅰ、Ⅱ1型(表1)。欧洲的北海盆地已发现石油可采储量91亿方,油-岩对比分析认为95%的石油来自厚度50~250 m的上侏罗统基莫利阶泥页岩。西西伯利亚盆地已发现300多个油气田,石油可采储量200亿~280亿吨,天然气可采储量40万~60万亿方,为全球第二大富油气盆地,绝大多数石油来自上侏罗统巴热诺夫组,烃源岩厚度30~50 m,有机质丰度高(TOC值为5%~40%),类型为Ⅰ、Ⅱ1型(表1)。可采储量占全球一半的波斯湾盆地,主力生油岩是侏罗系,厚度介于50~300 m,并不是很厚,但有机质丰度高(TOC值为2%~12%),类型为Ⅰ、Ⅱ1型。古特堤斯洋盆志留系热页岩厚度只有5~75 m,但是TOC值高达17%,有机质类型为Ⅰ、Ⅱ1型(表1),该热页岩高温裂解生成的大量天然气形成了很多大型、超大型油气田,全球最大的气田——北方气田就位于该盆地,可采储量高达38万亿方。巴西东南部海域的桑托斯盆地石油地质条件十分优越,油气资源极为丰富,石油可采储量400亿桶,烃源岩为白垩系湖相优质烃源岩,厚度介于50~300 m,有机质丰度高(TOC值为2.0%~16.0%),类型主要为Ⅰ型(表1)。

由此可见,为油田作出贡献的烃源岩取决于质量好,而非体积大,多数学者认为Ⅰ、Ⅱ1型干酪根,TOC值大于2%的烃源岩为优质烃源岩,是油田主要贡献者。实际取心资料也证明了这一论断,据报道曾在一个盆地中心针对烃源岩进行系统取心,位于生油门限之下的泥岩厚度大于1 000 m,在泥岩中发育砂岩透镜体,分析发现有机质丰度TOC值为1.0%~1.5%的泥岩内砂岩无荧光显示,而TOC值大于2.0%的泥岩内砂岩中有荧光显示。此外,对不同有机质丰度的生油岩进行排烃效率研究时发现,丰度高的优质生油岩不仅生油量多,而且排烃效率高,TOC值大于2.0%的Ⅰ型干酪根对应的泥岩排烃效率为80%,排出的油多,对油田的贡献才大。

2 优质生油岩的形成环境

优质生油岩的形成必须具备2个条件,一是水生生物大量生长,提供大量的有机质来源;二是有机质保存条件好。水生生物生长所需的条件包括营养物质、水体温度和清澈度。通常情况下,湖泊的中-深湖区、浅海区(水深20~200 m)水体清澈,适于生物生长。而温度对生物的生长控制性并不明显,不同的生物对温度的适应性不同,有的动植物适合于温暖的环境生长,而有的动植物则适合在较寒冷的地区生存。最近一些学者对全球泥炭分布进行了分析统计,发现现在地球上90%的泥炭分布在北半球纬度较高、温度较低的地区,而不是赤道附近温暖地区。其中,西西伯利亚盆地的泥炭占比约70%,原因是那里地形平坦,平原—湿地—沼泽分布广,植物茂盛,物质基础好;水系发育,植物死亡后被薄层水所覆盖,为弱还原环境,有利于植物腐化-保存而不被氧化。由此可见,生物的生长对温度的要求并不严格,寒带—温带同样有大量生物繁殖。

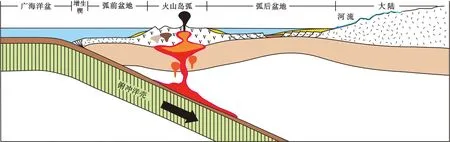

水生生物的生长主要受水体营养物质控制,那么湖泊与海洋中营养物质来自何处?传统石油地质学认为,海洋中藻类等水生生物生长的营养物质来自大洋上升流,大洋中脊的火山物质溶解在海水中,随底层流动带到大洋两岸,形成大洋上升流。据此推论,海相生油岩形成于大洋中脊两侧开阔的海岸盆地中。但是,笔者在近12年从事海外油气勘探研究工作中发现,波斯湾盆地、西西伯利亚盆地、墨西哥湾盆地、北海盆地、大西洋盆地、东非海岸盆地等,它们在主力生油岩形成时期均位于大陆边缘的海湾。这些盆地周边三面为陆地,只有一个方向水道与大洋相连,这种状况下大洋上升流不能到达海湾,盆地与大洋中间被岛屿、半岛所隔离,所以大洋上升流不是海相盆地生物生长所需主要营养物质的来源。深入研究后认为营养物质来自盆地周边的陆地,陆上基岩风化后的矿物质溶解在河水中,经河流带入海湾,海湾与大洋的海水流通置换不畅,海湾内长期保持矿物质高浓度,有利于生物生长。现代生物的发育也证明了这个推论,中国渤海海域夏季红藻大量生长,将海水“染红”,即为赤潮,但是渤海的赤潮只分布在5条河流(辽河、大凌河、绥中河、海河、黄河)入海口(图1),由于这5条河中含有大量的磷、铁等元素,是红藻生长的主要养分,导致红藻繁盛(其实红藻也是生油母质)。相反的例子是弧前盆地,世界上绝大多数弧前盆地不富集石油,而绝大多数弧后盆地却富集石油。这是因为,弧后盆地靠近陆地,河流带来了营养物质,使水生生物得以繁盛;而弧前盆地远离大陆,只与面积较小的火山岛弧相邻(图2),没有河流注入,缺乏陆地带来的营养物质,水生生物不能大量生长,缺乏生油的物质基础。这正是弧前盆地与弧后盆地油气富集程度不同的主要原因,也是水生生物赖以生存的营养物质来源于陆地河流的有力证据。

湖泊中生物生长的营养物质来自何处?笔者在1998年曾考察了美国盐湖,该湖中盐、碳酸盐鲕粒非常多,当时提出了一个问题,即这些盐、碳酸盐鲕粒的元素来自何处,为何湖中含盐如此之高。经考察发现,有一条河流长年流入湖泊,但湖水没有出口,湖水减少靠蒸发,入湖的河水中溶解了流经区域基岩风化的矿物质;蒸发的水分是纯淡水,矿物质则滞留在湖泊中,日积月累,湖水中矿化度越来越高,最终成为盐湖。正常湖泊中的水有2个补给来源,一是河流注入,二是大气降水。大气降水中不含矿物质,所以湖泊中矿物质主要来自河流。海水为什么是咸的,也是同样的道理。经研究发现,河流流经地区基岩岩性不同,河水中矿物质含量也不同,湖泊中的水生生物发育程度亦不同。火成岩和正变质岩流经地河水中矿物质含量丰富,有利于湖泊中水生生物生长;而沉积岩,负变质岩,尤其是碳酸盐岩为母岩风化后矿物质含量低,不利于水生生物发育。

图1 渤海海域赤潮分布图Fig.1 Red tide distribution in Bohai sea

图2 主动大陆边缘沟弧盆体系模式图Fig.2 Active continental marginal arc basin system pattern

由此可见,河流-湖泊体系、河流-海湾体系是生油岩发育的主要场所;而湖泊中水深大于8 m的中—深湖区,海湾中水深在20~200 m的海域有利于有机质保存,形成优质生油岩。

3 优质烃源岩对大油田的贡献实例分析

3.1 墨西哥湾盆地

墨西哥湾盆地位于北美洲南部,为近圆形的沉积盆地,面积为93×104km2,沉积厚度约10 km,为世界上油气最为富集的三大油区之一,目前已发现1 200多个油气田[4]。墨西哥湾盆地构造演化可划分为3个阶段:①裂谷期(晚三叠世—中侏罗世),发育晚三叠世湖相沉积和中侏罗世盐岩;②过渡期(晚侏罗世全面海泛时期),为海相碳酸盐岩、泥灰岩、泥岩及砂岩沉积,富含有机质泥灰岩是主要的烃源岩。③被动陆缘期(白垩纪—第三纪),早白垩世以碳酸盐岩台地为主,晚白垩世—第三纪海岸线不断向南推进发育碎屑岩沉积,白垩纪—第三纪的泥岩是次要的生油岩。

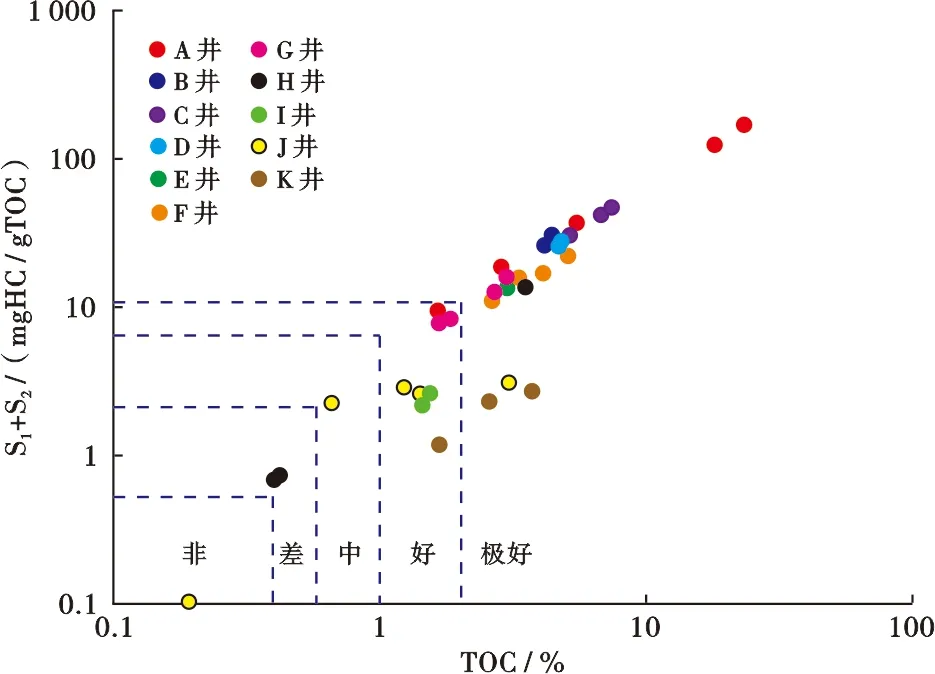

钻探结果证实,墨西哥湾盆地发育多套烃源岩,包括中上侏罗统、白垩系及第三系海相泥页岩。其中,最重要的是上侏罗统提塘阶优质烃源岩,TOC值最高可达22.8%,生烃潜量S1+S2值为12~177 mgHC/gTOC(图3),氢指数IH最高达753 mgHC/gTOC,显微组分以藻类为主,有机质类型为Ⅰ、Ⅱ1型。墨西哥湾盆地提塘阶分布广泛,陆上、浅水区和深水区均有分布,几乎遍及整个墨西哥湾,是墨西哥湾盆地油气的主力烃源岩,烃源岩厚度介于30~170 m,为墨西哥湾盆地形成巨型油气田奠定了雄厚的物质基础。

图3 墨西哥湾盆地提塘阶烃源岩质量Fig.3 Tithonian source rock quality in Gulf of Mexico basin

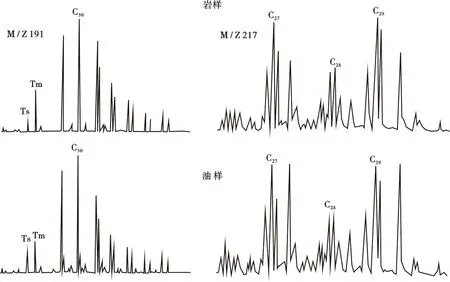

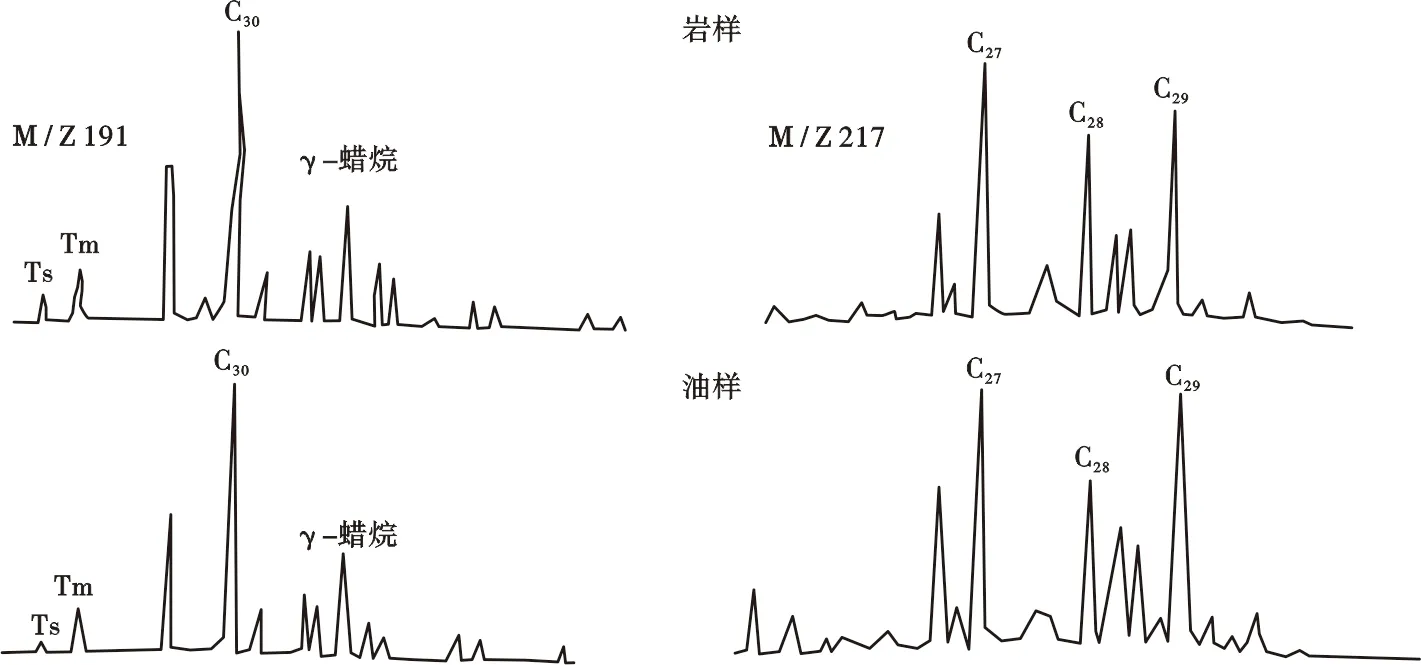

墨西哥湾盆地提塘阶烃源岩及其生成原油的生物标志化合物特征见图4,可见生物标志化合物特征为藿烷及升藿烷含量较高,C29/C30αβ藿烷<1,Ts/Tm<1,三环萜烷含量低(相对五环萜烷而言),C35/C34升藿烷含量较高,重排甾烷含量较低。分析认为,C35升藿烷含量较高和重排甾烷含量较低主要与碳酸盐岩沉积环境和较少的黏土输入量有关。另外,C27甾烷含量高,表明有机质来源主要为水生生物。提塘阶烃源岩和原油的生物标志化合物对比表明,提塘阶烃源岩贡献了墨西哥湾盆地已发现石油储量的约80%。

图4 墨西哥湾盆地Tampico-Misantla次盆提塘阶油-源对比图Fig.4 Tithonian oil-source rock correlation of Tampico-Misantla sub-basin in Gulf of Mexico basin

3.2 东营凹陷

东营凹陷位于济阳坳陷的东南部,是胜利油田主要产油凹陷,面积约5 700 km2,探明储量约25.6亿吨,其中92%的油气分布在凹陷内,8%分布在凸起上,为典型的凹陷富集型。东营凹陷的基本构造格局为北断南超、北陡南缓。

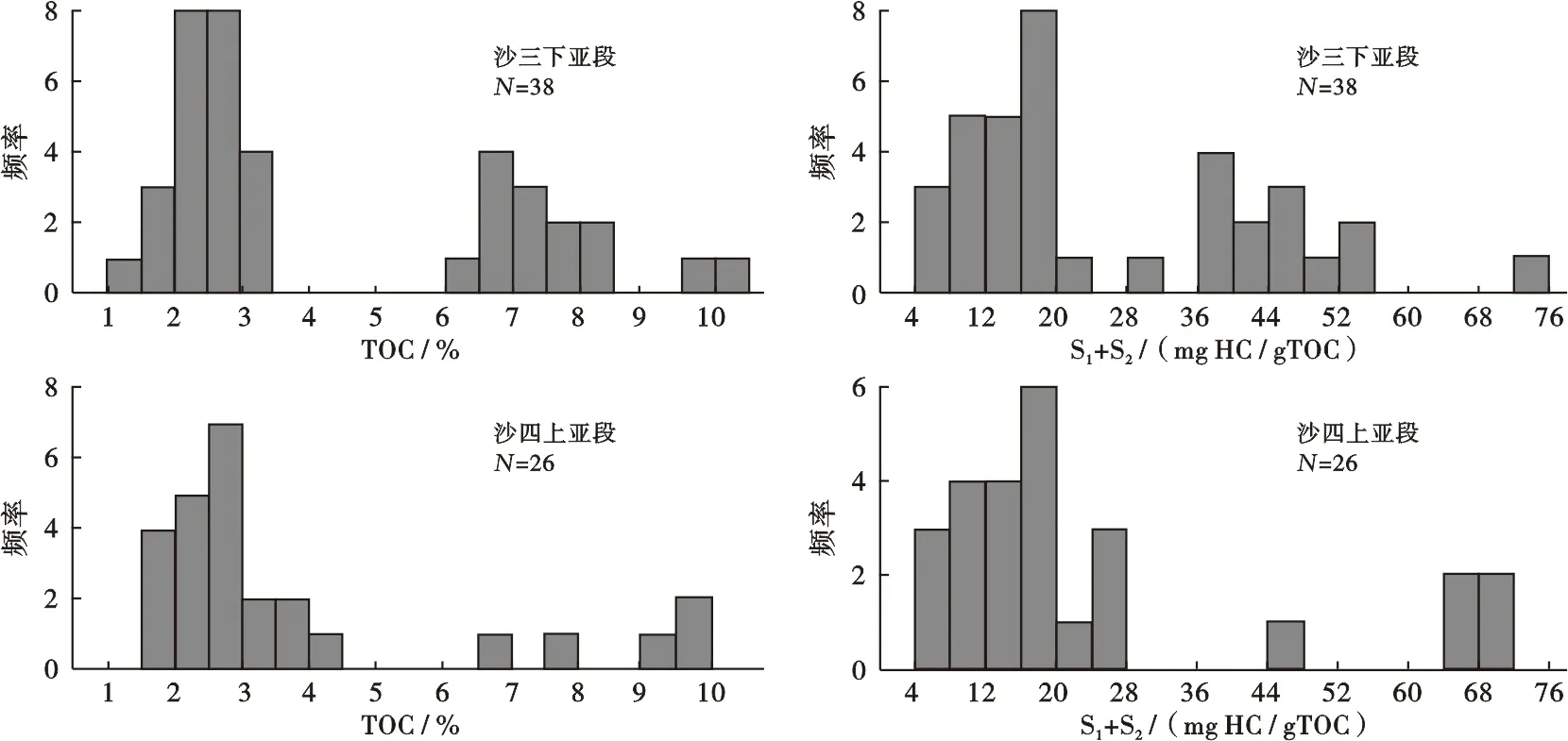

在新生代始新统生油岩形成时期,东营凹陷气候温暖潮湿,古湖泊周边有多条河流水系注入,河流带来了大量营养物质,导致湖生生物大量生长繁盛。前人研究认为,东营凹陷发育多套烃源岩,包括咸水-半咸水环境的沙四上亚段、沙一段,淡水环境的沙三下亚段及沙三中亚段[5],烃源岩累计厚度很大。多年来的勘探实践及分析测试数据证实,东营凹陷古近系烃源岩中有机质分布明显存在非均质性,表现为既存在有机质丰度一般的烃源岩,也存在有机质富集的优质烃源岩,其中优质烃源岩有机质丰度高、类型好,具有较高的生烃潜力。经过对烃源岩进行系统评价,证实沙四上亚段和沙三下亚段的泥页岩为东营凹陷优质烃源岩。其中,沙四上亚段烃源岩岩性组合以钙质纹层泥页岩为主,夹泥灰岩,为半咸水—咸水湖相沉积,厚度并不大,仅为40~120 m,TOC值高达10.0%,生烃潜量S1+S2值达72 mgHC/gTOC(图5);沙三下亚段烃源岩厚度为150~200 m,岩性以泥岩、灰褐色油页岩为主,夹少量灰岩及白云岩,为淡水湖相沉积,TOC值高达10.5%,生烃潜量S1+S2值达76 mgHC/gTOC(图5)。

东营凹陷沙四段优质烃源岩及其生成原油的生物标志化合物特征(图6)为高含量的伽马蜡烷与C27甾烷,表明为咸水的沉积环境,有机质主要来自水生生物。油源对比的结果表明,沙四上亚段和沙三下亚段优质烃源岩形成了多个大型油田,如八面河油田、草桥油田、东辛油田、坨庄油田和平方王油田等。这些亿吨级的大油田均与优质烃源岩有关,优质烃源岩是东营富油凹陷形成的决定条件。

图5 东营凹陷烃源岩有机碳及S1+S2频率分布图Fig.5 Source rock frequency distribution of TOC and S1+S2 in Dongying sag

图6 东营凹陷沙四段油-源对比图Fig.6 Oil-source rock correlation of Shahejie-4 in Dongying sag

3.3 北部湾盆地

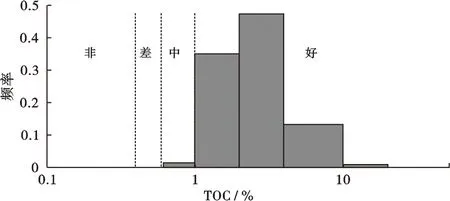

北部湾盆地是在南海北部大陆边缘发育起来的新生代裂谷盆地,面积约为2.2×104km2。北部湾盆地经过几十年的勘探,已经证实涠西南凹陷和乌石凹陷为富油凹陷[6-9],主力烃源岩为流二段,岩性为暗色泥页岩,尤其是流二段顶部和底部发育的油页岩,为优质烃源岩。涠西南凹陷流二段顶部油页岩厚度在7~25 m,流二段底部油页岩厚度为15~98 m;有机质丰度较高,TOC值大于2%,最高达20%(图7),生烃潜量S1+S2值最高达97.40 mgHC/gTOC;显微组分以无定型和壳质组为主,有机质类型以Ⅱ1型为主,部分为Ⅰ型,具有较强的生油能力。北部湾盆地的乌石凹陷同样也揭示了流二段优质烃源岩[9],流二段中下部油页岩厚度为35~180 m,平均131 m;TOC值为2.84%~14.77%,平均5.83%;生烃潜量S1+S2值为8.5~102.59 mgHC/gTOC,平均29 mgHC/gTOC;氢指数IH平均461 mgHC/gTOC,有机质类型为Ⅰ、Ⅱ1型。

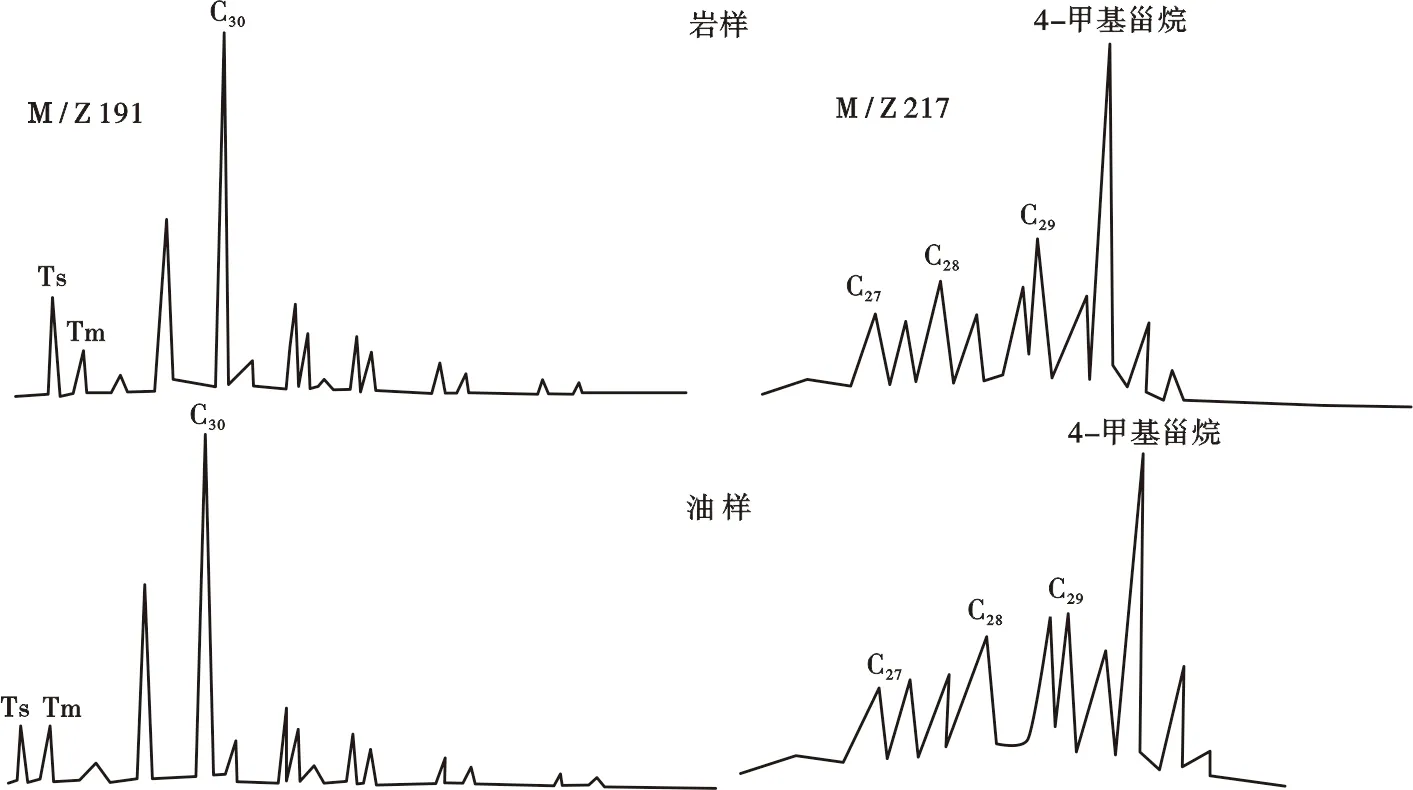

北部湾盆地油页岩及其生成原油的生物标志化合物特征为高含量的4-甲基甾烷(图8)。一般认为,4-甲基甾烷的母源为浮游藻类,因此该油页岩的形成可能与藻类等水生生物的勃发有关[10]。油-源生物标志化合物对比结果表明,优质烃源岩对北部湾盆地大油田的形成有明显的控制作用,已探明储量中涠西南凹陷80%的原油、乌石凹陷90%的原油均为优质烃源岩的贡献。

图7 涠西南凹陷流二段烃源岩TOC频率分布图Fig.7 TOC frequency distribution of Liushagang-2 source rock in Weixinan sag

图8 北部湾盆地流二段油-源对比图Fig.8 Oil-source rock correlation of Liushagang-2 in Beibuwan basin

4 结论

1)随着石油勘探和烃源岩研究的深入,生油岩、原油和油-源对比资料的积累,大量的勘探实践及研究成果揭示大油田的形成主要依赖于优质生油岩。一个盆地或者一个凹陷石油富集程度取决于烃源岩品质,而并非烃源岩厚度或者体积,要寻找大型油田,首先要找到优质烃源岩。

2)河流-湖泊体系、河流-海湾体系是生油岩发育的主要场所,而湖泊中的中—深湖区、海湾中水深在20~200 m的海域有利于有机质的富集和保存,是优质生油岩形成的有利环境。