治疗咳嗽中成药的挖掘与分析

2019-10-24洪海都刘城鑫李冬婷陈创荣刘小虹

洪海都 ,刘城鑫 ,吴 鹏,潘 悦,李冬婷,陈 思,陈创荣,刘小虹∗

(1.广州中医药大学第一临床医学院,广东 广州 510006;2.广州中医药大学,广东 广州 510006)

咳嗽是人体一种防御性神经反射,能帮助机体排出呼吸道分泌物及有害因子,具有保护作用,据统计,慢性咳嗽患者占据呼吸专科及社区、医院门诊患者1/3 以上[1],对日常生活工作产生重大影响。目前,西医将咳嗽分为急性咳嗽(普通感冒、急性气管-支气管炎等)、亚急性咳嗽(感染后咳嗽、迁延性感染性咳嗽、百日咳等)、慢性咳嗽(咳嗽变异性哮喘、鼻后滴流综合征、嗜酸粒细胞性支气管炎等)3 种,以病因治疗、对症处理为主,包括使用镇咳药、祛痰药、抗过敏药等[1];中医将其归为“咳嗽”、“久咳”范畴,认为不外乎外感、内伤两大类,即六淫外邪犯肺或脏腑功能失调、内邪干肺,病机为肺失宣降,肺气上逆[2],历代医家辨治咳嗽积累了不少行之有效的方剂,其中不少转为中药成方制剂广为使用。本研究对目前治疗咳嗽中成药的剂型、功能主治、组方用药规律、核心组合进行分析,以期为临床诊疗及新药开发提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据收集 收集2015 年版《中国药典》[3]一部中治疗咳嗽的中成药(成方制剂和单味制剂),其中组成一致、剂型不同者药计为1 个品种1 张处方。

1.2 数据整理 ①将每种中成药的处方、剂型、功能与主治录入Microsoft Excel 数据库;②按药典“药材与饮片”一章[3]对中药名称进行统一及规范,如化橘红、化州桔红统称为化橘红;③处方中涉及到中药饮片有效成分析出物的,酌情按1 味中药计入,如薄荷素油、薄荷脑均计为薄荷;统一藏药与中药名称,如西河柳为柽柳,山奈为沙姜等;④规范后的中药处方由2 名研究人员录入“中医传承辅助平台”系统(V2.5),并由第3 名研究人员进行二次审核与数据校对,以确保数据真实严谨。

1.3 数据挖掘 通过中医传承辅助平台V2.5(由中国中医科学院中药研究所中药新药设计课题组提供)“临床采集系统”,录入治疗咳嗽的中成药的辨证分型、药物处方等信息,建立数据库。再运用“数据分析”模块中“组方分析”功能,对药味依次进行“频次统计”“组方规律”“新方分析”处理,涵盖了药味频次统计、药物间关联规则分析、复杂系统熵聚类、改进的互信息法等现代数据挖掘方法[4]。

2 结果

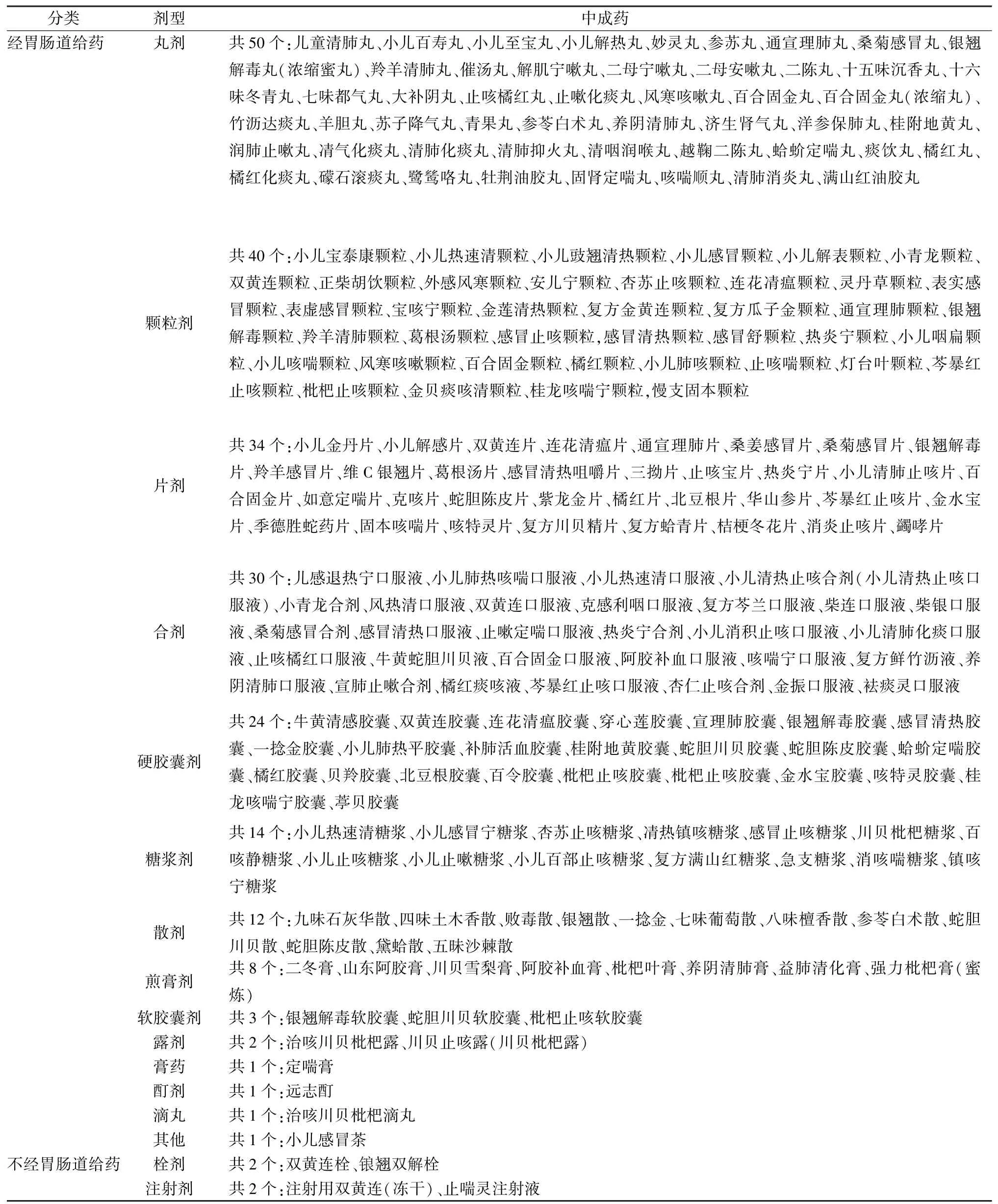

2.1 中药剂型及构成 挖掘出治疗咳嗽的中成药166 种,有效处方166 张,其中12 种为中西药复方制剂,包括同处方不同剂型中成药225 个,如橘红痰咳液、橘红颗粒,共有16 种剂型,常见的为丸剂(50 个)、颗粒剂(40 个)、片剂(34 个)、合剂(30 个)、硬胶囊剂(24 个),见表1。根据中成药的功能与主治,结合《咳嗽中医诊疗专家共识 意 见(2011)》[5]和 《咳 嗽 的 诊 断 与 治 疗 指 南(2015)》[1]中西医指南意见,归纳出咳嗽证型分为外感六淫、内邪干肺2 大类共10 个,占比依次为风热犯肺证(27.88%)、痰热壅肺证(23.45%)、风寒袭肺证(14.16%)、痰湿蕴肺证(12.83%)、肺肾阳虚证(9.73%),见表2。

表1 中成药给药分类及剂型分布

对166 张治疗咳嗽的中成药处方进行药物描述性统计,发现共使用中药252 味。其中,构成单种中成药的中药数为1~26 味,平均13 味;每张处方应用中药数主要为8 味的22 张,4 味的15 张,7、10 味的各14 张,1 味的13 张,见图1;使用频次较高的中药为甘草86 次(51.81%)、桔梗64 次(38.55%)、杏 仁53 次(31.93%)、黄 芩36 次(21.68%)、陈皮33 次(19.88%)、麻黄32 次(19.28%)、薄荷31 次(18.67%),见表3。

表2 中成药对应证型分布

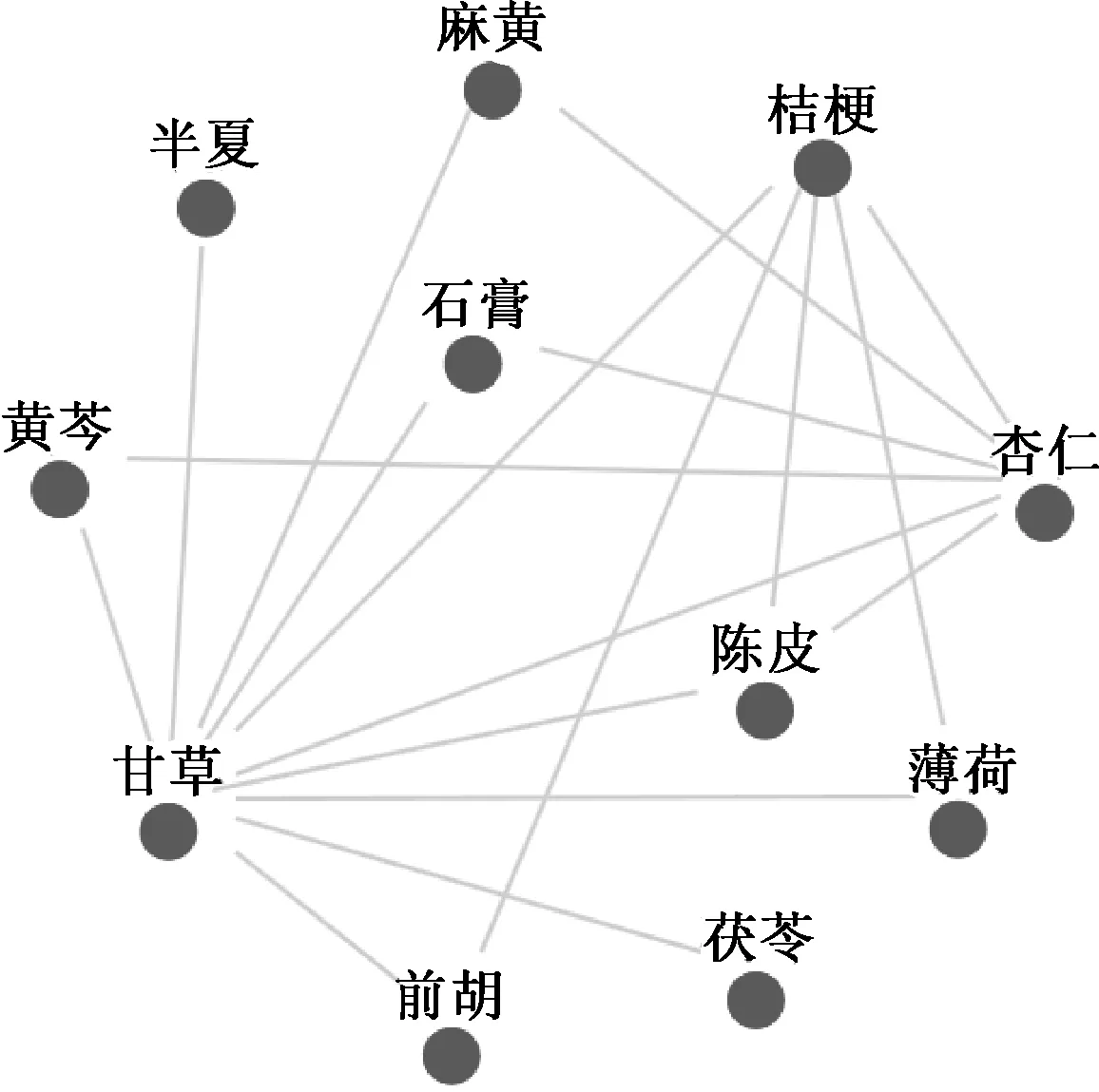

图1 中成药处方药味数

2.2 中药配伍及核心规则 根据Apriori 算法,支持度较低(10%)时,能全面展示药物使用情况;上升为20%时,能清晰显示核心用药规律[4],故本研究将支持度设置为10%(表示该药物组合出现的频次至少占方剂总数的10%),即支持个数为17,置信度为0.6(“A→B”表示当A 药物出现时,B 药物出现的概率至少为60%)。然后,提取中成药治疗咳嗽的核心药物组合,经“组方规律”分析发现支持度为10%的核心药物组合有22 个,包含中药11种,见表4;药物间关联规则20 条,见表5。同时,为了更加形象直观地了解药物核心组合形式,根据支持度10%绘制药物关联规则网络展示图,见图2。

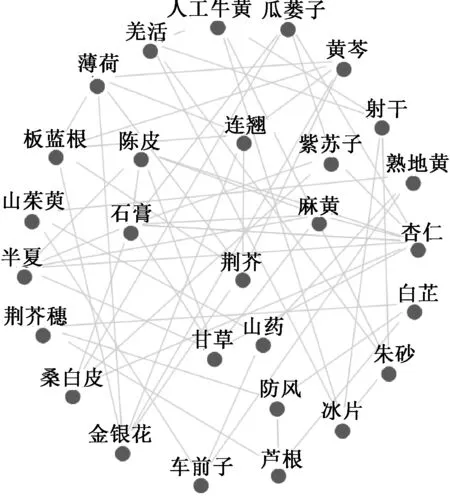

2.3 新方组合 应用复杂系统熵聚类及改进的互信息法方法,对中药间隐性规律进行数据挖掘,依据中医传承辅助平台系统以往多次调试的结果,发现相关度为8、惩罚度为2 时较符合临床实际[4]。考虑到本研究样本数量较多,故设置相关度为5、惩罚度为2 进行层次聚类分析,衍化出核心药物组合12 个,见表6;新方组合6 首,见表7。同时,绘制其直观网络展示图以展示其所蕴含的药物间隐性规律,见图3~4。

表5 置信度0.6 下中成药处方药物关联规则

图2 中成药处方药物关联规则网络

表6 中成药内在核心组合

表7 中成药新方组合

3 讨论

图3 中成药内在核心组合网络

图4 中成药新方组合网络

由数据挖掘可知,传统剂型最常用的丸剂[6]、新兴剂型之一的颗粒剂为治疗咳嗽中成药最常用的2 种剂型,其中50 个丸剂中有38 个治疗内伤咳嗽,40 个颗粒剂中有30个治疗外感咳嗽。丸剂特点为药效迟缓但持久,故对慢性疾病治疗尤为适宜,研究表明,以水、醋、药汁、酒等为赋形剂的水丸常用来清热、消导,如功擅清热化痰止咳的止嗽化痰丸、竹沥达痰丸;以蜂蜜为赋形剂的蜜丸则大多用以补气血阴阳亏虚,如力专补阴敛肺止咳的百合固金丸、大补阴丸[7]。颗粒剂作为近20 余年发展而来新剂型,既保留传统汤剂辨证论治、随证加减的特点,也具备免煎煮、便携带服用、易生产的优势,对于感冒、呼吸道炎症等外感疾病疗效确切[8],如适用于风寒证的通宣理肺颗粒、风热证的银翘解毒颗粒等,这与挖掘得出的166 种中成药剂型分布基本一致。

根据用药模式可知,治疗咳嗽中成药最常用的药对为“桔梗+甘草”,即桔梗汤,在《伤寒论》《金匮要略》《小儿药证》中均有记载,主要用于肺热咽痛、肺热咳嗽、肺痈等证。桔梗性苦辛平,功效宣肺、利咽、祛痰、排脓,主治咳嗽痰多、胸闷不畅;甘草性甘平,治疗咳喘诸证时既能补益肺气,又可祛痰止咳[9],故二药在治疗咳嗽常用的方剂(如银翘散、止嗽散、杏苏散等)中均有应用,对应的中成药有小儿解感片、杏苏止咳糖浆等。由3 味药组成的角药“甘草+桔梗+杏仁”更是在桔梗汤的基础上加用杏仁,以强化宣肺止咳之力,药理研究表明,杏仁对于呼吸系统具有镇咳平喘、抗炎镇痛的作用[10],如通宣理肺丸、桑菊感冒丸等;“麻黄+杏仁+甘草”则直取《太平惠民和剂局方》名方三拗汤之意,力专宣肺散寒、止咳平喘,对于减少炎性细胞浸润、改善气道炎症和气道通气的疗效确切[11],如三拗片。需要特别指出,甘草在中成药处方中的应用比例达到了51%,在以桔梗汤、麻杏石甘汤、三拗汤等方剂为原型成药处方中作为君药或臣药,发挥着祛痰止咳等作用,故它不仅仅是调和诸药的使药,而是充分体现出方剂配伍的方证相应原则及复合式君臣佐使结构形式[12]。

进一步分析核心及新方组合时发现,新方1 为治疗风热咳嗽的银翘散类方,原方辛凉透表,清热解毒,加用黄芩增强清肺热之力,板蓝根清热解毒,研究表明,黄芩多糖、板蓝根多糖均具有抗菌、抗病毒、免疫保护的作用[13],适用于于流感、瘟疫所致风热咳;新方2 为用于肺肾阳虚证、肺阴亏虚证咳嗽的六味地黄丸类方,熟地填精益髓,山萸肉补养肝肾,山药补脾固肾,“三阴并补”中体现“壮水之主”“阴中求阳”遣方原则,加用甘寒之车前子,制约其温燥之性,并加强祛痰之力;新方3 为麻杏甘石汤类方,作为仲景名方,其解热、抗炎、抗病毒作用已得到临床试验证实[14],在此基础上加用陈皮、半夏强燥湿化痰之力,可用于外感风寒、痰热壅肺之证;新方4 中紫苏、桑白皮、杏仁均具有止咳平喘、降气消痰之力,配伍瓜蒌子润肺化痰,石膏倾泻肺热,为用于痰浊内蕴证咳嗽之新方组合。

4 结语

与传统中药汤剂等相比,未来中成药在易携、便服等方面将继续发挥更大的优势,其单用或联用西药已被大量临床试验证实为行之有效的方案,并且无明显毒副作用报道。但同时也存在用药不合理、不辨证的现象,缺乏有效指导[15]。

咳嗽是各大医院及基层、社区门诊的常见病、难治病,规范化的诊断与治疗,准确把握病因及证型,是治愈的关键。目前治疗咳嗽的中成药核心为降气、化痰、止咳,佐以散寒、清热、补益肺肾,临床应当辨证施治,根据各阶段证候变化使用,从而发挥中医特色,并通过现代技术及方法研发出更多安全有效的药物[16]。