嘉辛顿歌剧节制作《梵塔西奥》:鲜有上演的奥芬巴赫歌剧

2019-10-24刘懿锋

文:刘懿锋

嘉辛顿歌剧院在沃姆斯利庄园的新址。图中央为临时修建的歌剧院,每年在演出季结束后拆除(摄影:刘懿锋)

英国的夏季向来以其丰富多彩的社交盛会久负盛名。不论是皇家赛马会(Royal Ascot)、温布尔登网球锦标赛(Wimbledon Champion),还是格林德伯恩歌剧节(Glyndebourne festival),盛大的场面和精彩纷呈的内容,总会使人们流连忘返。

乡村歌剧节是英国夏日中别具一格的艺术活动——观众在欣赏精彩歌剧表演的同时,还能身临其境,体验优美的英国乡村田园风光。英国的乡村歌剧节中,享誉全球的格林德伯恩歌剧节已成为世界歌剧界版图中重要的一项,笔者的每一次前往都感觉不虚此行。然而,和灿烂夺目的格林德伯恩相比,嘉辛顿歌剧节则更像是一颗精巧典雅的绿松石,在这里你除了可以欣赏到精彩的歌剧演出之外,还可以身历其境地领略英国奇尔特恩丘陵的田园风光。

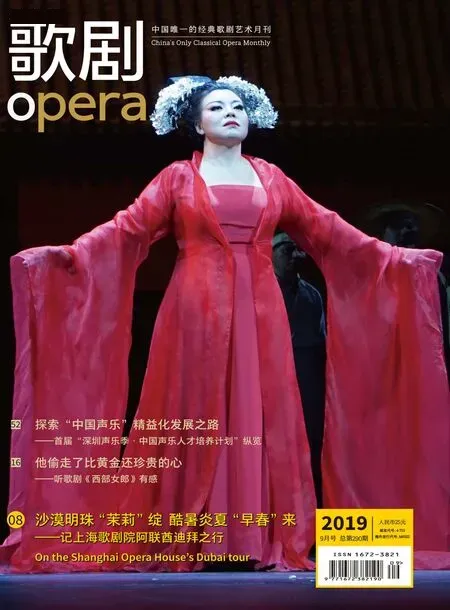

2019年嘉辛顿歌剧节《梵塔西奥》剧照

相比于拥有85年历史的格林德伯恩,嘉辛顿歌剧节要“年轻”许多——1989年,银行家伦纳德·英格拉姆(Leonard Ingrams)在自己牛津郡的乡村私宅嘉辛顿庄园创立了这一歌剧节。在建立初期的21年中,歌剧节的演出一直是在英格拉姆的私家花园中进行,多数时候是露天表演(不禁让人想起中国旧时的堂会)。直至2011年,歌剧节迁至盖提家族(Getty family)位于斯托肯彻奇的沃姆斯利庄园(Wormsley),并在其中搭建了一个可容纳600名观众的临时歌剧院,并在每季结束后拆除。嘉辛顿歌剧节以其每季兼容并蓄的剧目选择而出名,每年的剧目既包含脍炙人口的经典,也有鲜为人知的作品。2019季的剧目包括莫扎特的《唐乔瓦尼》、斯美塔那的《被出卖的新嫁娘》、布里顿的《旋螺丝》以及笔者观看的奥芬巴赫的《梵塔西奥》。

《梵塔西奥》(Fantasio),是雅克·奥芬巴赫在1872年创作首演的喜歌剧。故事剧本由法国剧作家保罗·德穆塞(Paul de Musset)根据其弟弟阿尔弗雷德·德穆塞(Alfred de Musset)所作的同名话剧改编而成。《梵塔西奥》的剧情,结构上依旧沿袭了“罗密欧与朱丽叶”式的三角恋的矛盾冲突,然而其中的说白与唱段却充满了幽默感,故事的结局也并不悲剧:曼图亚王子前往巴伐利亚迎娶公主埃尔贝斯,而学生梵塔西奥同样爱慕公主。为了接近公主,梵塔西奥化装成公主爱慕的死去的弄臣的样子,使公主与其坠入爱河。同时,王子为了更近地了解公主真实的一面,与自己的随从对换了服饰,将自己伪装成随从的样子。第二幕中,在公主与王子正式见面时,梵塔西奥为了作弄假王子,摘去了他的假发。王子的婚约因此被搁置,但是梵塔西奥也被关进监狱。王子恼羞成怒,欲向巴伐利亚宣战。同时,公主夜探梵塔西奥,告知他自己决定继续履行婚约。此时梵塔西奥脱去了伪装,再次向公主吐露心声。公主深受感动,协助梵塔西奥成功逃离监狱。逃出来的梵塔西奥向王子下战书,为了公主决斗。王子退却,签下了和解合约后离开了巴伐利亚,梵塔西奥则因其勇敢地避免了战争而被封了爵。最终,全剧在欢快的合唱与对梵塔西奥的歌颂中结束。

《梵塔西奥》被视作是奥芬巴赫较为折中的作品——剧中既有王子、公主与梵塔西奥之间的三角关系,也有王子和其随从这对充满喜剧元素的“二人组”,以及众学生这样的喜剧角色。的确,这部作品是奥芬巴赫继他在1860年代创作的四部备受欢迎的轻歌剧(《美丽的海伦》《巴黎人生活》《拉·佩丽柯儿》《盖罗尔施泰因公爵夫人》)大获成功之后,试图从自己运营的“快活的巴黎人”(Théâtre des Bouffes-Parisiens)剧院,转向巴黎喜歌剧院乃至巴黎歌剧院这样的“大雅之堂”的过程中,在风格上一次大胆的尝试和转变。奥芬巴赫放弃了以往大受欢迎的讽刺滑稽、轻松幽默的风格,转而偏向浪漫主义,以及描写对命运和逆境的探索。

然而,《梵塔西奥》的首演并不成功,刚刚走出普法战争的巴黎人民,对于奥芬巴赫的这样一部作品显得并不满意。而更为不幸的是,《梵塔西奥》的乐队分谱也在喜歌剧院1887年的大火中遗失,致使之后很少有机会再上演。直至2000年法国音乐家让-克里斯托弗·凯克(Jean-Christophe Keck)将散落于世界各地的奥芬巴赫手稿重新编修完整,才让《梵塔西奥》重见天日(《梵塔西奥》这部作品也和奥芬巴赫早期的另一部《莱茵河的水精灵》,共同成为奥芬巴赫创作其代表作《霍夫曼的故事》的重要来源)。

嘉辛顿制作的《梵塔西奥》是该剧首次在英国上演。演出以杰瑞米·萨姆斯(Jeremy Sams)翻译的英语唱词演唱,梵塔西奥一角由波兰女中音演员哈娜·希普(Hanna Hipp)饰演。

在作曲家的原作中,主人公梵塔西奥一角最初是为男高音而作的,然而在1872年首演中却是女中音塞利斯汀·加丽-玛丽(Célestine Galli-Marie,史上第一位“卡门”的饰演者)饰演。而在此后为数不多的演出记录中,出现过的既有男高音,也有女中音,甚至还有过女高音饰演主人公的记录(维也纳版本)。相比于男高音明亮的音色,女中音的音色给梵塔西奥注入许多“美少年”的韵味,正如同名话剧中所描述的“和煦五月映在他的脸颊,心中却是一月的雪”(Le mois de mai sur le joues... le mois de janiver dan son cœur)。

梵塔西奥这个角色的创造,在某种意义上有剧作家德穆赛自己的影子。德穆赛成长在巴黎的贵族阶层,曾和雨果、奥斯曼(Georges-Eugène Haussmann, 法国城市规划师)一同就读于著名的亨利四世中学。少年时的他在同伴眼中总是个白净忧郁的美少年,以至于奥斯曼在回忆起他时,也想起了“德穆赛小姐”这个称呼。而他的剧作《梵塔西奥》则隐藏了他对奥尔良公主路易-玛丽(Louise-Marie,后来的比利时王后)的一段情愫,后者即成了剧中埃尔贝斯公主的原型,只不过在现实中路易-玛丽确实嫁给了比利时国王,而《梵塔西奥》的原文是“Fantas-io”,顾名思义,可能寄托了一部分作者美好的幻想(Fantasy)。

而奥芬巴赫创作歌剧《梵塔西奥》的原因,可能在某种意义上将自己投射在人物的命运中。以讽刺幽默的轻歌剧作品为人所知的奥芬巴赫,反而也成了他成功的受害者。当他想摘下弄臣滑稽的面具,展现自己真实的一面时,他的倾力之作《梵塔西奥》却并不为人接受,美好的愿望仅仅留在了剧中公主对梵塔西奥的爱。

出演埃尔贝斯公主的英国青年女高音詹妮弗·佛朗斯(Jennifer France),用其明亮清澈的嗓音和美妙绝伦的技巧征服了观众,完美地诠释了一个勇敢追求爱情的年轻公主。整部剧中除了第一幕中的“月亮歌谣”(Ballad à la lune)外,她和梵塔西奥在第三幕中的二重唱更是整部剧中的亮点。

左页:歌剧院前方的人工湖以及湖边正在晚餐的观众(摄影:刘懿锋)

与格林德伯恩、科文特花园等歌剧院相比,嘉辛顿临时搭建的歌剧院在一定程度上限制了舞台的布景和转场,使得嘉辛顿歌剧节在舞台布景制作上别出心裁,更多地追求简单与便捷,这也同时成为乡村歌剧节的一个特色。剧院整体的玻璃幕墙结构使舞台能够充分利用室外的自然光,并能随着演出的进行对不同角度的光加以利用,同时也能让观众更为贴近大自然。放眼望去窗外,依旧是郁郁葱葱,正可谓顾名思义“田园交响诗”。

上:2019年嘉辛顿歌剧节《梵塔西奥》剧照

下:《梵塔西奥》的舞台设计(摄影:刘懿锋)

演员的服饰在设计上选用了大胆而鲜艳的颜色,尤其是在合唱团扮演的平民们之中,蓝色与紫色的拼接服装给人眼前一亮的感觉。直线线条的运用和舞台背景中巴伐利亚纹章的蓝、白两色相间的斜长菱形纹相得益彰。埃尔贝斯公主则以一身浅粉色纱裙,映衬其活泼开朗的少女性格以及对爱情勇敢追求;梵塔西奥的服装则以黑色为主,使得其他伪装成弄臣时与其他小丑角色产生对比。

通常,乡村歌剧节在每天傍晚五六点钟开戏,观众欣赏完上半场后会有近90分钟的晚餐间隙。前来看戏的人们纷纷拿上自己准备好的野餐篮子,约两三好友一起,或走进帐篷里,或围坐在湖畔,浅酌一两杯酒,一边望着天边的晚霞。眼前连绵不绝的山丘和郁郁葱葱的树木在不断变化的光线中展现着不同的色调,美食美景,也算是别有一番情致了。而《梵塔西奥》的晚餐间隙则是在第二幕的结束,王子大怒将梵塔西奥关进监狱中开始,这给观众在随后长达90分钟的晚餐中留足了悬念。笔者在离开剧场的过程中,看到梵塔西奥仍然躺在舞台上的监狱牢笼中,便情不自禁地在餐桌上讨论起故事接下来将如何发展。

全剧于当晚10点半落下帷幕,此时暮色逐渐吞去天边的最后一抹阳光。帐篷里的一盏盏灯被点亮,夜幕中,欢声笑语不绝于耳。人们纷纷散去,带着美好的记忆以及对音乐和自然的热爱。