让数学课堂因“生成”而灵动、精彩

2019-10-23曹英

曹英

【摘要】数学课堂的活力来自学生的动态发展。教师必须紧紧抓住课堂教学中“动态生成”的因素,使之成为学生知识、能力、情感的催化剂[1]。为此,文章详细探讨了促成数学课堂灵动性的教学策略。

【关键词】数学课堂;策略;开放教学;评价

一、合理预设——预留生成空间

古人云:“凡事预则立,不预则废。”预设是生成的前提,是极其重要的基础。数学教学要想取得好的教学效果,提高教学质量,教师必须对教材、对学生进行充分的预设。

通过钻研教材,至少要明确以下几个问题。这节课教什么?学生要达到怎样的目标?为了达到这个目标采用什么教学方法?需要提供什么材料?在教学的每个环节用什么问题展开?学生可能有哪些回答?各需要怎样因势利导?课前深挖教材内容,进行充分预设[2],既能准确把握教材、有针对性地处理好教材,又能使课堂教学如鱼得水、游刃有余。

对课堂的预设,必然少不了学生参与。学生原有的知识经验、能力水平、个性特点等影响着教学活动的展开和推进。因此,教师在设计教学时,不但要设置认知目标,而且要注重能力目标和情感目标,充分考虑课堂中可能出现的情况及每种情况的处理策略,如教学内容怎样呈现,学生会怎么说,自己该如何引,质疑该如何链承,学生是否感兴趣,有什么情感要表达,可能有哪些生活的体验,等等。

预设是必要的,同时又是弹性的、有留白的,整个预设需留有较大的包容度和自由度,给课堂生成创设可能,特别是在实施过程的设计上要“大气”,不要一厢情愿、滴水不漏式地预设,重在全程大环节的关联式策划。总之,教学过程的生成性对教学预设提出了更新更高的要求。教师只有全面了解学生,创造性地把握教材,有效开发课程资源,智慧地以预设促生成,迈好走向动态生成的第一步,生成才会更加精彩。

二、开放教学——捕捉生成资源

(一)氛围民主,放飞思维

学生带着自己的知识、经验、思考、灵感参与课堂教学,他们是教学主体,更是“资源”的重要构成与生成者。如果没有主体的参与,没有师生交往互动、共同发展作用于课堂教学,怎会有动态生成?因此,动态生成得以表现和达成的最基本的形式和途径便是民主、和谐的师生关系。

“亲其师,信其道。”学生心灵的大门向老师敞开,情感交流才能得到充分实现。教师要关心、尊重每个学生,鼓励学生表达自己的思想,理解并认可不同的意见。课堂上的一切生成并不都是有利的,要辩证地对待,不可人为地扼杀学生的创造和发言权,在纠正学生错误时应尽量促使学生自己发现和更正。教师要尊重学生的个性,照顾每位学生的个别差异,做到分别要求,分类指导,尽最大努力满足不同类型学生对学习的不同要求,让他们感受成功的快乐,体验自身的价值,从而促进不同程度学生的充分发展。只有建立了和谐、民主、平等的师生关系,具有生命色彩的动态生成才能活跃在教学过程中。

(二)善于捕捉,活化思维

学生在课堂活动中表现出来的学习兴趣、积极性、注意力、思维方式、合作能力,提出的问题与争论乃至错误的回答,无论是言语,还是行为、情绪方式的表达,都可以是教学过程中的生成性资源。教师要有强烈的“资源意识”,努力开发,积极利用。

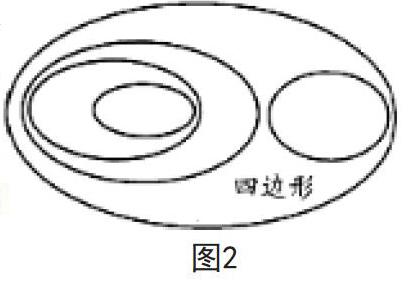

还记得带学生做过这道题:一个长方体水箱的长、宽、高分别是50cm、60cm、80cm。水箱装有A、B两根进水管,A水管先开若干分钟后再将B管打开。下面的折线统计图表示了水箱的进水情况。

(1)A管先开多少分钟后才将B管打开?

(2)A管每分钟进水多少升?

(3)如果只开A管,需要多长时间才能将水箱注满?

(4)如果A、B两管同时打开,需要多长时间才能将水箱注满?

前两小问可以顺利通过读图和计算得出结果,第(3)问大部分学生下笔就求水箱的总容积,50×60×80=240000(cm3)=240(升),再用总容积除以A管每分钟的进水量4升(第(2)问的结果)得:240÷4=60(分钟)。

在大家享受解完题的成就感时,教师留意到有几个学生意味深长地看了教师几眼。笔者猜他们定是有什么想法,于是微笑地鼓励说:“还有别的想法吗?”其中一个胆大的孩子迟疑地问:“我能到台上去讲吗?”

“当然可以。”我伸出右手,“有请肖老师!”所有同学都鼓起掌来,很享受这份和孩子们的默契。

“肖老师”指着折线统计图说:“大家看,只开A管的时候,15分钟可以注水20厘米高,水池一共是80厘米,包含4个20厘米,需要的时间也就是15分钟的4倍。”说到这里,小肖老师写下了:

15×(80÷20)=60(分钟)=1小时

同学们先是一愣,接着不由地鼓起掌来。

教學中时常会碰到一些突发的状况,有时可能只是一个表情、一句嘀咕,如果教师不去注意这些小插曲,可能也不会影响教学效果,但如果处理好了,能让课堂焕发勃勃生机,平添灵动精彩。

(三)因势利导,创新思维

教师在课堂教学中,既要主动创新,又要善于发现、捕捉学生的创新表现,准确把握创新点及其价值,充分发挥创新点对学生发展的促进作用。

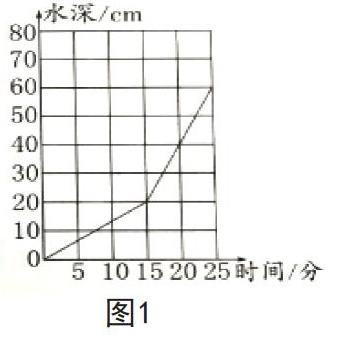

六年级总复习“平面图形”,孩子们对已经对学过的几何图形有了更全面的认识。在大家画出学过的四边形关系图,回顾它们的特征和面积计算方法、推导过程时,一个声音嘟哝道:“其实这里所有图形的面积计算,都能被梯形的面积算法统一。”尽管这位学生没有先举手就发言,但这句话很有价值,笔者示意他站起来好好表达。

“长方形的长、正方形的边长都可以看成梯形的上底和下底,三角形则上底为零,于是梯形的面积公式可以用来计算所有图形的面积”这个孩子的表达能力很强,我了解到他的奥数也学得不错。笔者故意露出半信半疑的表情:“这样吗?”示意其他同学检验一下。很快,大家就都惊喜地反馈:“还真是这样!”

笔者又请这个孩子聊聊他怎么想到的,他神气地说:“平行四边形特征长方形和正方形都具备,所有它们有包含关系,那梯形只有一组对边平行,这些图形也都有啊,于是我就试了它的公式能不能包含,结果还真可以。”

能够整合学过的知识,进行合情推理,并且自主验证,这是多么难能可贵呀。我们在课堂教学中一定会遇到很多没有想到的“可能”,我们要善于倾听、捕捉和判断,重组课堂教学中涌现出来的各种信息,从而发现其中充满童趣的、富有价值和意义的信息,给学生搭建一个展示个性的舞台。

三、积极评价——健康情感生成

(一)教师评价

教师对学生评价的手段宜多样化,以过程评价为主,不仅要关注学生的学习结果,而且要关注他们在学习过程中的变化和发展。

当学生回答精彩时,教师不要仅停留在赏识层面,而是要把这种“精彩”看作一种新的教学资源,通过巧妙点评,利用这种新的资源,引领更多的学生走进“精彩”的世界;当学生在理解、感悟上比较肤浅时,教师也可把这种状况视为一种教学资源,以学生的“肤浅”作为教学起点,运用“调控-生成”策略,引导学生浅入深出;在探讨互动对话的过程中,若学生就某一问题有争论,各抒己见,教师应牢牢把握良机,给学生充分阐述自己观点的机会,让各种不同的声音在争论中彼此交锋、碰撞、融合;当学生答题错误,教师切不可操之过急,马上他纠错,可以追问思路,引导学生自己发现错误并改正,也可以顺着错误思路推出谬论而让大家有所悟;若遇到學生提出无讨论价值、出乎意料的问题,教师要能巧引妙导,果断把学生“脱轨”的思维引导到有价值的发现上来。

(二)同伴互评

教学过程是交流互动的过程,教师要鼓励学生进行互评,使学生学会倾听,学会宽容,学会尊重,如“你同意他的说法吗?”“你是怎么想的?”“他的思路对不对?”你觉得他哪些做得比较好?对他还有哪些建议?”

学生互评避免了教师的“评价权威”,同伴评价者能站在同一个高度看问题,往往更直接,也更容易让同学们接受;学生在评价别人的同时,自己也会加深对问题的理解,提升了分析能力、比较能力和语言表达能力。学生的评价表达中还经常可以找到有价值的生成点,点亮课堂。

(三)学生自评

学生个体间是有差异的,教师还要鼓励学生进行自我评价,提高他们学习的主动性和积极性,促进自我反思,自我成长。

在引导学生自主评价中,教师在前期必须发挥引导作用,帮助学生把握评价的方向,指导他们评价的方法、要领。比如,解决一个问题后,请学生谈谈感觉如何,解题时注意到什么,有什么要告诉其他同学的;出错的学生自评,对自己表现满意不满意,问题出在哪里,下次怎么改进。学生学会自我评价,可以反思学习的成败得失,在生成的数学课堂教学中体验自我评价的乐趣,超越自我。

四、结论

总之,精彩灵动的数学课堂是动态生成的,是针对教学细节因时因地因情因景而动的。灵动、精彩应是数学课堂的生命所在,应是数学课堂的价值追求。

【参考文献】

[1]赵东梅.“动态生成”促发展[J].现代教育科学(小学教师),2012(06):74.

[2]李大荣.预设与生成共舞 让数学课堂更精彩[J].学生之友(小学版)(下),2013(11):38.