性信息素迷向法规模化应用对梨小食心虫的防治效果

2019-10-23房明华洪文英吴燕君邓建宇沃林峰刘涛

房明华,洪文英,吴燕君,邓建宇,沃林峰,刘涛

(1.杭州市原种场,浙江 杭州 311115; 2.杭州市植保土肥总站,浙江 杭州 310019; 3.浙江农林大学 农学院,浙江 杭州 311300)

梨是我国第三大果树树种,根据国家统计局数据,2016年全国梨园面积1.1×106hm2,总产量1.6×107t,居世界首位[1-2]。梨小食心虫(GrapholithamolestaBusck)属鳞翅目(Lepidoptera)卷蛾科(Tortricidae)小食心虫属(GrapholitaTreitschke)[3],又名梨小蛀果蛾、东方果蠹蛾等,其寄主范围广泛,是世界性的主要蛀果害虫之一[4-5],在我国分布广泛,除西藏未见报道外,其余省份均有分布[6]。梨小食心虫为害梨果时,幼虫多从果实萼、梗洼处蛀入,进入果实心室内危害,蛀入孔为很小的小黑点;早期蛀孔外有虫粪排出,幼虫老熟后由果肉脱出,留一大圆孔[7]。由于寄主多样、发生周期长、世代重叠和钻蛀为害等特点[8-9],已成为梨、桃等果树生产中危害严重的重要害虫。

目前对梨小食心虫的防治仍以化学防治为主,但由于梨小食心虫隐蔽为害的特点,即使经过化学防治处理的果园,为害严重的区域仍可达到80%以上[10],同时每年对其防治用药次数和用药量较大,造成目标害虫抗药性上升、水果农药残留超标和环境污染等问题,应用套袋等技术,生产成本增加,且不易保证效果[11]。因此,梨小食心虫为害威胁梨果的产量和质量安全,制定安全有效的防治技术是当前梨产业发展中亟待解决的重要问题。

以性信息素为媒介的监测和防治手段,如诱捕和迷向等,在蛾类害虫综合治理(IPM)中已得到广泛应用[12-13]。迷向防治是利用高浓度的性信息素弥散干扰,使雄虫丧失寻找雌虫的能力,致使雌雄交配概率大为降低,减少下一代虫口数量,达到防治的目的[14]。近年来,国内外针对性信息素迷向技术已有一定的研究,如李小龙等[3]研究了膏体迷向剂对苹果园梨小、桃小食心虫的防治效果;田如海等[9]、曹正等[15]、涂洪涛等[16]、褚姝频等[17]研究了性信息素迷向剂对桃园梨小食心虫的防治效果。目前,关于性信息素迷向法防治梨小食心虫的研究大多是小范围小面积的试验研究和示范应用,但根据绿色防控技术推广的实践经验,性信息素在大面积大范围使用的情况下才能取得比较好的效果,因此,针对果树生产实践开展性信息素迷向法的规模化应用技术研究具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料

试验地点位于杭州市滨江区顺坝村滨江晶星果园,试验对象为20年生梨园,主栽品种为翠冠,株行距4 m×4 m,梨果实无套袋。试验区为沙壤土,果园管理良好,长势旺盛,行间无间作物,连片种植,长势、耕作管理条件较为一致。

梨小食心虫性迷向素总有效成分含量240 mg·条-1,性迷向素和诱芯均由深圳百乐宝生物农业科技有限公司提供;梨小食心虫三角形黏胶诱捕器由杭州益昊农业科技有限公司提供。

1.2 处理设计

试验设迷向区和常规化防区2个处理,大区无重复处理,每大区面积13.3 hm2。迷向区与常规防治区中间形成宽度100 m的天然隔离带。

迷向防治区:第4年使用,于2018年3月26日越冬代成虫羽化之前悬挂迷向丝,悬挂密度为每667 m2挂33根,悬挂位置为树冠上端1/3处(2.5~2.8 m),每根产品单独使用,丝拧旋3~4周固定,邻行错位悬挂。中心区域按1株1根的使用密度悬挂,边缘区域3行果树按正常使用密度的2倍用量悬挂。迷向防治区不使用针对梨小食心虫的化学药剂,各项田间管理措施和其他病虫害的防治方法与常规化防区一致。

常规化防区(对照区):种植条件、管理水平等与迷向区一致,不使用迷向剂,按照试验区采取常规化学防治,其中对梨小食心虫用药2次,用药时间为3月25日、4月9日,使用药剂为3.2%阿维菌素微乳剂(华北制药集团爱诺有限公司生产)+10%吡虫啉可湿性粉剂(兼治蚜虫,河北威远生物化工有限公司生产)。

1.3 调查

1.3.1 诱蛾量和迷向率

监测诱捕器悬挂方法:于2018年3月26日在每处理区设置5个梨小食心虫监测诱捕器,每个诱捕器内置诱芯1枚,将诱捕器悬挂在各处理区的中心区域,距地面约2.5 m处,均匀分布在田间。每次调查后更换黏板,每月更换1次性诱芯。

调查方法:4月2日起,每7 d调查1次诱蛾量,成虫诱集高峰期每3~5 d调查1次,分析各区域诱蛾量差异、诱蛾量全年增减趋势,计算诱蛾下降率(迷向率)。

1.3.2 蛀梢防治效果

参考对照区性诱测报的结果,从梨小食心虫各代成虫高峰期出现后3 d开始,定点调查。每处理调查10株,按东、南、西、北、中方位,每个方位调查50个新梢,随后将发现并记载的蛀梢剪掉。每3 d调查1次。计算蛀梢率。

1.3.3 蛀果防治效果

结合采收,每处理调查5株,按东、西、南、北、中5个方位调查,每个方位随机调查10个果实,调查记载梨小食心虫为害的虫果数,随后将发现并记载的蛀果摘除,计算蛀果率。

2 结果与分析

2.1 不同处理区梨小食心虫发生动态

由图1可知,整个调查期内(4月2日至10月29日),常规化防区(对照)梨小食心虫成虫总诱集量均显著高于迷向防治区。根据系统监测调查情况,杭州地区梨小食心虫1年发生5~6代,以老熟幼虫在枝干裂缝、翘皮、落叶、土壤中越冬,世代重叠。从试验调查期间性诱监测情况分析,常规化防区梨小食心虫的数量呈波动状态,越冬代成虫发生盛期为4月上旬,峰期当周诱集量为(22±3.9)头,4月中旬后期、下旬前期雨日集中,诱集量下降较快;自5月中下旬起诱集量逐渐增大,在5月22日达到上半年诱集总量最高值,当周诱集量(39±5.1)头,随后诱集量逐步下降,呈波动状态,6月上中旬气温适宜、晴好天气较多,梨小食心虫仍有较高的诱集量;6月下旬至7月上旬梅汛期,极端天气频现、短时降水集中、高温高湿并存,7月中下旬至8月上中旬晴热高温且台风影响频繁,梨小食心虫诱集量低于常年同期,8月下旬起高温缓解,虫量上升较快,在9月上中旬达到发生高峰,其中9月10日当周诱集虫量61头,为全年诱集量的最高峰;随后诱集量下降,但在9月底之前仍有较高虫量;10月仍能诱到少量成虫,但数量锐减,主要以蛹越冬等待第2年春季羽化。总体而言,常规化防区梨小食心虫成虫诱集量主要发生高峰期为5月中、下旬和8月下旬至9月中旬,其中以下半年的峰期虫量更高,为害梨果,7月至8月中旬虫量明显低于往年同期,可能与台风影响频繁等天气特点有关;迷向防治区4月上旬至8月上旬均未诱到成虫,8月中旬起诱到少量成虫,从性诱监测情况看,迷向效果较好。

相同调查日期不同防区诱蛾量的差异显著性,*,P<0.05;**,P<0.01;***,P<0.001。图3、5同。图1 迷向防治区和常规化防区梨小食心虫发生动态

2.2 不同处理区梨小食心虫的防控效果

2.2.1 性迷向素对梨小食心虫的迷向效果

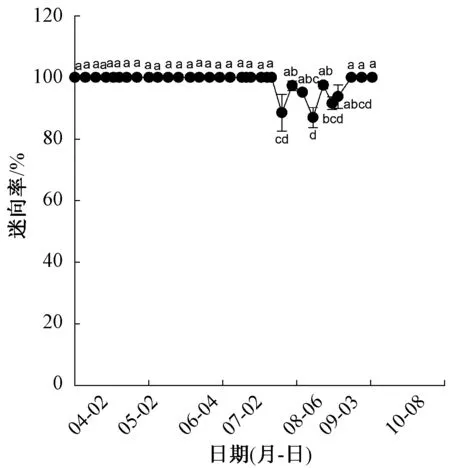

图2表明,迷向防治区4月上旬至8月上旬未监测到梨小食心虫,迷向率100%;8月下旬至9月下旬诱到少量成虫,迷向率93.8%~97.5%,与前期相比,迷向效果稍有下降,但仍显著优于常规化防区的防控效果;10月以后,各处理区虫量均明显下降,迷向区未诱到成虫,迷向率100%。总体分析,梨小食心虫迷向剂在4月至8月中旬前迷向率均保持在100%,表明雄虫对雌虫的定向已严重被扰乱;后期随着时间的推移,在下半年发生高峰时迷向效果稍有下降,但均保持在92%以上,由此可知,该迷向剂1次使用后药效持续时间6个月,具有较好的综合防控效果。

无相同字母代表同一处理下不同时间的蛀梢率在α=0.05水平上没有显著差异。图2 性迷向素规模化应用对梨小食心虫的迷向效果

图3 不同处理区梨小食心虫平均蛀梢率

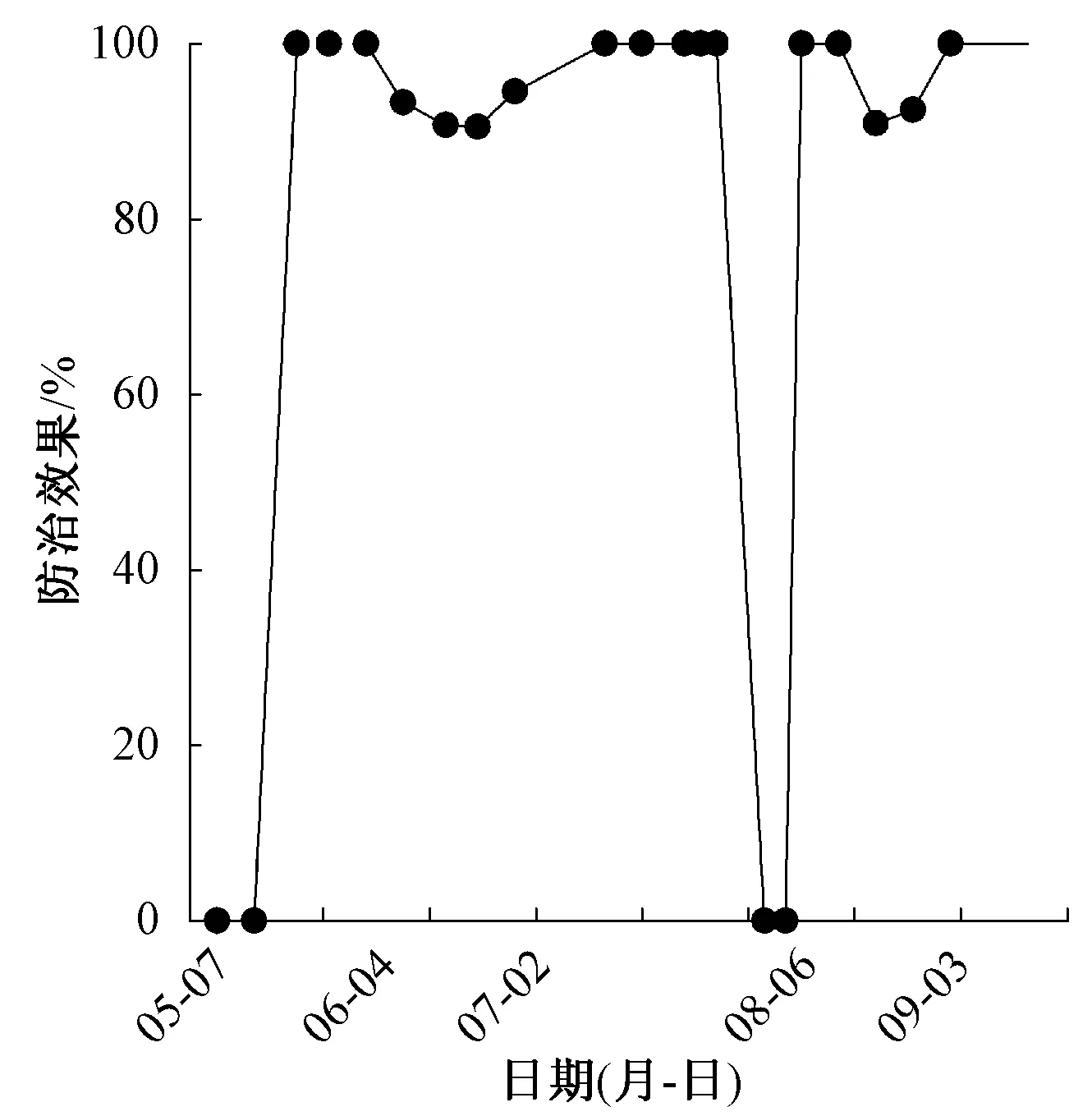

图4 性迷向素对蛀梢的防治效果

2.2.2 对蛀梢率的影响

图3所示,常规化防区梨小食心虫总体发生较轻,平均蛀梢率在0~3.8%,全年蛀梢率的最高峰发生在6月下旬,8月下旬也有一个小高峰,但总体发生轻于6月下旬;迷向防治区平均蛀梢率明显低于常规化防区,为0~0.4%,蛀梢防效达90.5%~100%(图4)。结果表明,通过性迷向素的规模化应用,干扰成虫交配,进而影响下一代虫量,可有效抑制梨小食心虫幼虫为害,降低新梢被害率。

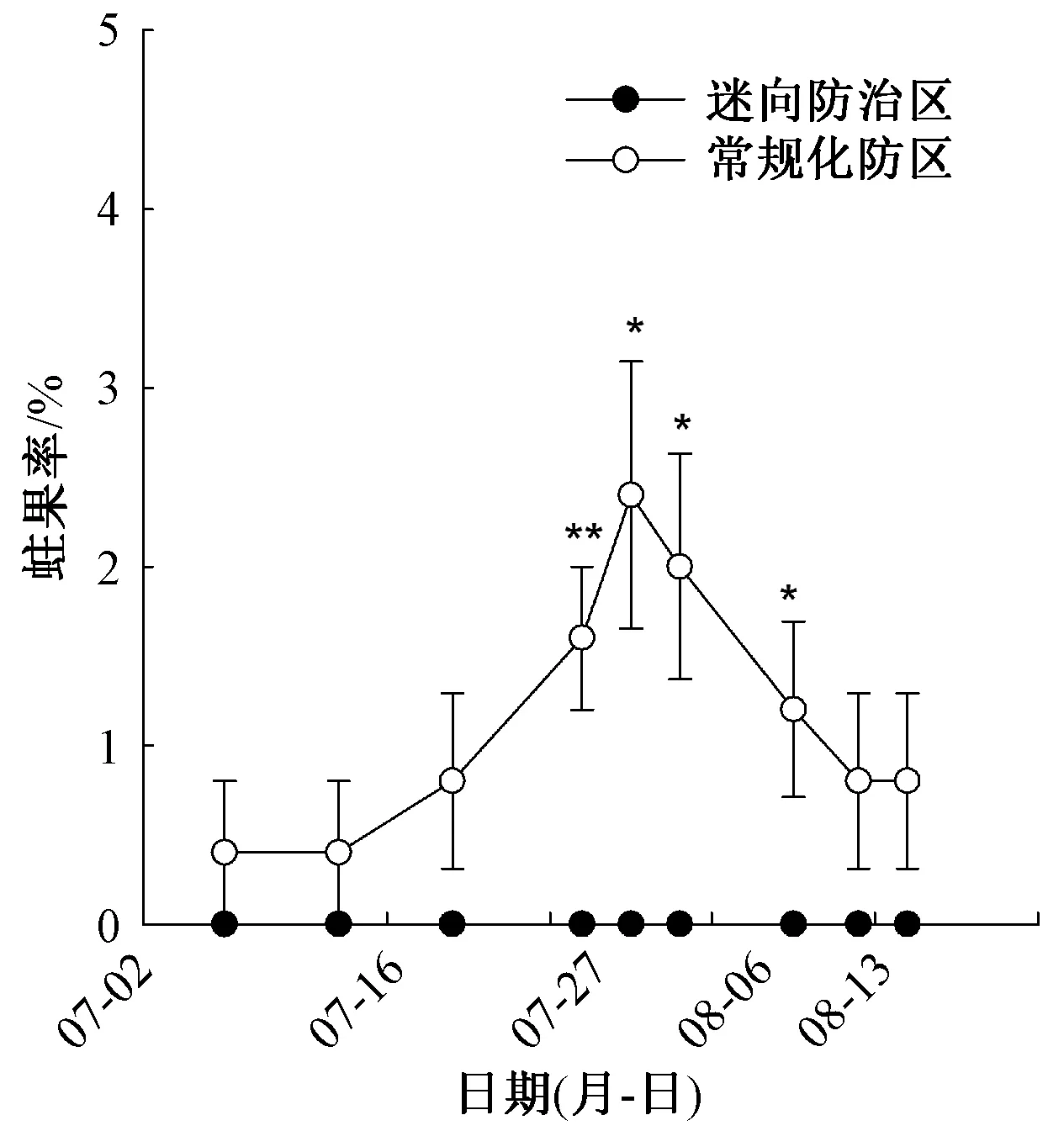

2.2.3 对蛀果率的影响

不同处理区梨小食心虫蛀果率如图5所示。常规化防区试验期间梨小食心虫平均蛀果率在0.4%~2.4%,总体为害较轻,而迷向防治区未查见虫果。与常规化防区相比,迷向防治区蛀果防效均为100%,防治效果优异。

图5 不同处理区梨小食心虫的平均蛀果率

3 小结与讨论

基于性信息素的成虫迷向防治技术高效专一、环境友好等优势[13],近年来成为梨小食心虫防治中的重要技术措施。本研究将迷向防治区设置在品种一致、连片种植且园区形状接近正方形的梨园中,以全覆盖式设置的方法在13.3 hm2的果园中进行规模化应用。结果表明,大面积连片应用性信息素迷向法防治梨园梨小食心虫,可持续地对各代雄成虫产生迷向作用,以性诱监测法调查不同防控区的发生动态,常规化防区在5月中、下旬和8月下旬至9月中旬形成发生高峰,而迷向防治区在8月上旬前未监测到成虫,在田间管理条件总体一致的情况下,总迷向率可达97.5%,表明迷向防治区通过干扰成虫交配行为,可有效降低虫口基数。蛀梢和蛀果是梨小食心虫幼虫为害梨树的重要特点[18],也是评价不同防控区效果的重要指标,本研究结果表明,迷向防治区的蛀梢防效达90.5%~100%,蛀果防效均为100%,对梨小食心虫幼虫有较好的抑制作用,显著降低了蛀梢率和蛀果率,与刘中芳等[19]、公义等[20]的报道一致。

果园布局、树龄和栽培年限、栽培环境和技术水平、虫口基数、环境温湿度、降雨、风向风速等因素都可能影响性信息素迷向法的田间应用效果。本研究中,连片栽培的梨园中应用性信息素迷向法防治梨小食心虫,6月下旬至7月上旬、7月中下旬至8月上中旬成虫诱集量较少,可能与梅雨期时空分布不均、强对流天气多、出梅后高温晴热和台风影响交替出现等不利天气条件有关。有研究表明,环境温度19~23 ℃、相对湿度3%~31%、光照强度300~4 000 lx是梨小食心虫田间活动的适宜条件[21];降水明显影响梨小食心虫的发生,降水越大,虫口发生越少[22]。本研究调查表明,温度适宜、高温缓解、降水不多的天气条件下成虫诱集量上升快,而强降雨较多的梅雨季和台风季虫量较少,与上述研究结果相符。今后的试验中应该进一步研究不同环境条件与梨小食心虫发生的相关性。

在绿色防控技术的应用中,技术的可操作性和掌握难易度对推广力度的影响大。杭州地区的相关调查表明,农民对新技术的应用率与技术的复杂程度成反比,而利用性信息素迷向法防治梨小食心虫等害虫不仅防效高、环境友好,且省工省时、操作简便,一次悬挂后可持效几个月;从应用效益分析,使用性迷向素防治一次性投入成本有所加大,本研究每667 m2使用33根,以每根4.8元的成本计算,每667 m2合计多投入产品成本158.4元,但蛀果防效100%,以挽回优质果的产量计算,迷向防治区平均每667 m2可多挽回产量损失57.8 kg,挽回经济损失404.6元(7元·kg-1),减少用药2次,每667 m2节约用药成本46.0元,合计可增效292.2元,经济效益显著,具有良好的推广应用前景。本试验实施区栽培管理水平较高,梨小食心虫总体发生不严重,在春季使用1次的情况下,对害虫有较好的控制作用,持效期长,可替代化学农药进行防治;对于梨小食心虫发生严重的梨园,在发生高峰期可能需要结合高效低毒低残留药剂的使用以实现综合防治,但配套的用药技术及与其他绿色防控技术的协调应用还需进一步研究。