谭延闿书风研究

2019-10-23吕建凤

吕建凤

任何一位书家的书法风格都不是一蹴而就的,既需要经历漫长的学习历程,也会受到客观及主观因素的影响。对于谭延闿而言,其书风的形成主要受时代背景的渲染、书法前贤的指引、以及其个人对书法艺术的独特见解等方面的影响。谭延闿对书法艺术的接收是一个由被动转向主动的过程,这一过程展现了谭延闿作为政界书法家独具特色的书法历程。

谭延闿虽然一生致力于颜体书法的研习,但他后期也广泛摄取其他书家的精华。其平生德高望重,友人众多,所以能接触到的书法资源极为丰富。无论是墨迹还是碑刻谭延闿均有鉴赏的经历,这对于其书法境界的提高是十分有利的。在他形成以颜体为基调的个人书风之后,他又有了“求变”的书法理念,并展开了大量的实践活动,对书法的认知有所转变,所以后期书风也有了明显的变化。

一、前期:摆脱旧习,上追苏米

书法作为一门艺术,它本身是一个不断变化和发展的过程,一成不变绝非艺术的定律。谭延闿在书法上天赋颇高,他看的古人墨迹多,也善于在宗颜的基础上融汇诸家为其所用。他曾记录过读帖的益处:“看颜、米墨迹本久之,若有得……为人作联膀及屏书,颇有入处,似稍进矣。”1可以看出谭延闿在勤于临池的基础上善于思考,讲求学书方法。所以谭延闿不同时期对书法也有着不同的理解,比如他对翁同龢书法的再认识:

近见古人墨迹多,乃知常熟(翁同龢)实未到古人。往时闻曹东寅言翁六先生字未写成之说而非之,今不能谓毫无所见也。2

谭延闿此段论述的时间在1925 年,很显然,他对于翁同龢书法的改观源于他所观摩的古人墨迹逐渐增多,更深一步讲即是他的眼界提高了。谭延闿对翁同龢书法的再认识实则推动了其个人书法艺术的发展。此后他开始尝试新的改变,从谭延闿的作品和言论来看,他的改变是“摆脱旧学,上追苏米”:

吾书殊不进,此事亦当努力矣……晚,写挽子武诗,欲离钱翁旧习,以上希苏、米,然不能也。3

谭延闿此段自述见于1927 年9 月29 日的日记中,从内容来看,谭延闿想要摆脱钱沣和翁同龢书法对他的影响,而用苏、米笔意进行书法创作,但是没能成功。谭延闿在日记中没有明确叙述开始学苏、米的时间,只晚年有临习苏轼书法的记录。但从这段文字可以推测谭延闿学习苏、米书法应该早于1927 年,再结合《谭祖安先生手写诗册》里的手迹,可初步断定他学习苏轼应始于1912 年,至于学米芾则稍晚。换而言之谭延闿学苏要早于学颜,只是从1914 至1916 谭延闿学书时间最集中的两年都以学颜真卿书法为主,暂时放下了对其他书家的临池,所以其书法受颜体影响最深。自他对翁同龢书法改变看法后,锐意摆脱钱、翁旧学,但他并未停止从颜体中汲取养分,而是在学颜的基础上取法于苏、米二家。然唐尚法,宋尚意。虽然苏轼也曾取法于颜真卿,但作为宋四家之首的他将尚意书风发展到了极致,所以其书法的精神面貌已异于居庙堂之高的鲁公书法。而米芾沉着痛快、风樯阵马的“刷字法”与稳健浑厚的颜书也是截然不同。所以,怎样融合三家从而提升自我的书法水平是谭延闿需要解决的关键问题。

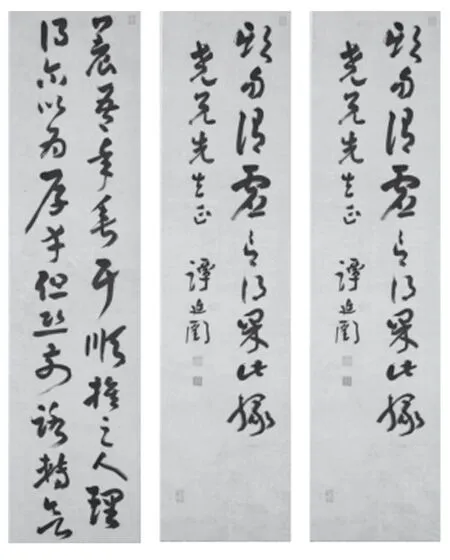

从现有文献资料来看,谭延闿学习米芾应在1921 年之际,因为谭延闿在辛酉年拟米芾笔意作行书小品一件。从作品来看,字的结体与米芾《蜀素帖》相近,线条粗细明显,富于变化。但行文稍欠流畅,字字独立,左顾右盼和上下衔接的关系较弱。所以整幅作品更倾向于集米字创作,应为学米初期所作。后有谭延闿临米芾《烝徒帖》四屏(图1)作于1924 年至1926 年之间,是其居广州高第街谭宅时为友人所作,但作品后来流失民间。1972 年,著名学者朱玖莹在台湾巧遇此作并以重金购得,后于1996 年带回大陆。原米芾行书《烝徒帖》是米芾写给上司的一封书信,为尺牍书法。其中的内容是米芾报告自己如何整军、如何备战的实务,并且提前三日完成训练任务。他在信中以自己的军队为荣,赞扬其军队素质有如京师的禁卫军,如果自己率领这十二万人前去迎战,方可在贺兰山勒石纪功。谭延闿临此作时将形式改为条屏,内容上与原帖有出入,甚至将字帖中的“烝”误书为“蒸”,所以他临习此书时应为意临或背临。此作字形较之米芾原帖更加开张,线条更加浑厚,其中“芾”“郡”“拜”“举”四字的长竖线颇有苏轼《寒食帖》的神韵,但四条长线形状雷同,未免缺乏变化。作品从整体上看不拘一格,大胆挥毫,笔力刚健,气象宏大,不失为谭延闿书法临池之佳作。此外,在谭延闿的行书手札中也有米芾笔意的体现,其行书《和邠斋诗》(图2)采取米字左倾的势态,如“空”“连”“奉”等字,此类左倾之势给原本字势端庄、正气凌人的谭延闿书法增了几分巧妙的色彩。谭延闿对东坡书法的评价一直都很高,早在1915 年2 月8 日的日记中,谭延闿就有提到读苏轼《西楼帖》的体会:“坡书神奇,有不可到处。”4足见谭延闿对苏轼书法的敬仰。不仅如此,在他的日记中常有读苏轼诗词及其诗文进行书法创作的记录。

图1 谭延闿行书临米芾《烝徒帖》四屏

图2 谭延闿《和邠斋诗》

图3 谭延闿行书题诗一首

其实除苏、米二家之外,谭延闿还取法过黄庭坚。谭延闿四十岁后临赵孟頫行书《枯树赋》六屏,也是为其友人王伯群先生而作。此作虽是临摹,但已经看不出赵孟頫原帖的面貌,完全是以自己的笔意写成。结字多呈放射状,长撇大捺,铁画银钩,颇有黄庭坚“树梢挂蛇”的书法风范。《枯树赋》六屏是谭延闿行书作品中的精品,虽不是谭延闿自作诗书法,但其中的书法技艺已经相当高超,穷尽笔墨变化,具有宏大的气象,与其“求变”之前的作品相比更能突显谭延闿书法的个人风格。与《枯树赋》六屏笔法相近的作品还有谭延闿的行书题诗一首(图3),此作中黄庭坚笔法体现得更为明显,不少笔画有黄庭坚“抖笔”法,且“抖笔”的程度合宜,其中还运用了苏轼的侧锋肥笔,全篇有肥有瘦、有重有轻、有强有弱,彼此映衬。苏、黄、米三人都是宋四家之一,苏黄二人又是师徒关系,所以谭延闿学苏、米之时参以黄庭坚之法也是顺理成章之举。由此来看,谭延闿曾取法于黄庭坚应是事实。

苏、黄、米皆是宋代行书大家,代表作自然以行书居多,因此谭延闿对苏、黄、米三家的取法也多表现在行书上。从上述作品就可看出谭延闿学苏、黄、米是有所成就的,其行书面貌发生了一定程度的改变。相较前期单纯取法颜体时,其书法中的艺术元素更为丰富,行笔也日渐苍劲老辣,书法的艺术性有所增强。

二、后期:广采博取,自成一家

图4 谭延闿《绮葱白石七言联》

谭延闿自“锐意求变”后,便有意取法苏轼和米芾,勤于研习此二家行书。此外,他广临前贤,兼收并蓄,对王羲之、孙过庭、何绍基等书家的书作都有临习过。在台北故宫博物馆里藏有谭延闿拟何绍基笔意所作的一幅对联《绮葱白石七言联》(图4),从钤印来看,是他三十以后所作,这幅对联行笔轻松流畅,可以看出谭延闿对何绍基笔法的娴熟。谭延闿的草书《临十七帖四条屏》(图5)作于1924 年以后,现藏台北故宫博物馆。谭延闿的大尺幅草书遗墨并不多见,同被台北故宫博物馆收藏的还有他的草书《临孙过庭书谱四条屏》,作于1919 年。此两幅草书临摹作品书写时间相差五年,所以在技法和风格特征上都有一些差别,也恰好证明谭延闿一直处在探索书法艺术的过程中。《临十七帖四条屏》是谭延闿继承颜真卿“篆籀”笔法最好的体现,他采用“篆籀”笔意对笔画进行藏头护尾,同时又生涩老辣不失圆劲,所以形成了整体厚重淳朴的风格面貌,可以说颠覆了王羲之书法中和优美的风格特征,谭延闿这种临摹《十七帖》的方法是书法史上少见的。所以,谭延闿后期的书法已不再是单纯的颜真卿面貌,而是他有意将自己从颜真卿书法中汲取的营养渗入到他对其他书家甚至其他书体的创作中,这是他对颜真卿书法的取舍态度,也是他自身书法艺术风格衍变初步完成的标志。

图5 谭延闿草书《临十七帖四条屏》局部

国民政府于1927 年4 月定都南京。1928 年2 月谭延闿在南京任国民政府主席,此后长居南京,直至1930 年逝世。谭延闿政治上最为崇敬孙中山先生。孙先生于1925 年在北京逝世,谭延闿悲痛至极并与当时国民政府诸公一同料理孙先生的丧事,1929 年秉孙中山遗愿葬其于南京紫金山中山陵。谭延闿为孙先生亲制碑文,碑文共24 字,以颜体楷书为之,庄严而肃穆,文曰:“中华民国十八年六月中国国民党葬总理孙先生于此。”谭延闿晚年一直任国民政府高官,虽然位高权重,但他终日病痛缠身,所以其晚年生活也多坎坷。谭延闿晚年书法依然在“求变”的道路上,旨在给自己书法中增加更多的新元素。他在此期间临苏轼《洞庭春色赋》、《中山松醪赋》稍勤,苏轼行书《洞庭春色赋》共三十二行,二百八十七字。苏轼作此作时已五十五岁。《佩文斋书画谱》卷七十七赞誉为“当是眉山最上乘”。《中山松醪赋》作于公元1094 年,为苏轼五十九岁时所作,是年苏轼贬往岭南,在途中遇大雨留阻襄邑(今河南睢县)书此赋述怀。自题云:“绍圣元年(1094)闰四月廿一日将适岭表,遇大雨,留襄邑,书此。”苏轼此二赋,笔墨老健,侧锋肥笔已经表现到极致,结字极紧,意态闲雅,笔墨甘畅,奇正得宜,豪宕中寓妍秀。据谭延闿日记,其身体状况一直欠佳,尤其居南京后病情加重,常有手麻症状,所以他临苏轼二赋时就时常怀疑自己因“力弱”而导致“笔殊拖沓”,5这是谭延闿书法艺术发展的一大不幸。由于身体原因,谭延闿晚年很少写大尺幅的条屏,以扇面类小品居多,其中不少扇面都是临池苏、米尺牍或以此二家笔意而创作的。谭延闿的扇面书法作品很多,在其日记中都有相关的记载,但遗憾的是保存下来的寥寥无几。从存世的谭延闿扇面书法来看,其形式较为统一,多为折扇,并采用一行长一行短的章法布局,墨色丰润,线条厚重,扇面作品风格既有拟颜真卿笔意的,亦有拟苏、米笔意的。

1930 年5 月谭延闿临米芾行书《蜀素帖》四屏,此作奇秀飘逸,线条富有弹性,是谭延闿书作中较为清秀的作品,但较其之前的作品,笔力有明显的减弱,以至于丰润有余而苍劲不足。谭延闿也意识到自己的笔力大不如从前,1930 年九月十八日他在日记中写道:“为人书扇,颇悟近来笔弱之故。”6其言辞中流露出来的无奈大抵也只有热爱书法的人才能理解。谭延闿晚年作行书长卷《月赋》,纵40 厘米,横335 厘米,是谭延闿为友人业勤先生而作。其内容为谢庄《月赋》、李白诗《古朗月行》《把酒问青天》、及杜甫《初月》《月圆》五律四首、《月》二首,皆为咏月之作。谭延闿此作题款的时间为庚午(1930 年)白露,白露是二十四节气中第15 个节气,即每年公历的9 月7 日至9 日之间,而谭延闿逝世于9 月22 日,所以此作极有可能是谭延闿生前最后一幅大尺幅行书作品。《月赋》可以作为谭延闿书法“求变”思想下最具代表性的一件作品,一则此作书写时间最接近谭延闿离世;二则此作完全是谭延闿博学前贤后的书法蜕变之作,由此来看,他的“求变”理念得到了一个较好的成效。从谭延闿书迹来看,其后期书法作品结合了颜、苏、米、黄四家的书法特点,从而彻底改变了其前期典型的颜体书法面貌的艺术特征,晚年个人风格更加强烈,终自成一家。

1930 年9 月21 日午后,谭延闿写完家书数封,在前往马厩喂马时突发脑溢血,延至22 日溘然长逝,终年五十一岁。无论从哪一个方面来说,政治上亦或是书法上,谭延闿的辞世都是极为遗憾的,如若能延年益寿,谭延闿的书法成就可能远不止于此。