阿弥陀佛五十菩萨图与莲华化生像的关联

2019-10-22高金玉

高金玉

(盐城师范学院 美术与设计学院,江苏 盐城 224002)

阿弥陀佛五十菩萨图是“西域天竺之瑞像”,又称阿弥陀佛三尊五十菩萨图或阿弥陀佛五十二菩萨图,是以西方三圣(阿弥陀佛、大势至和观世音)为中心,主尊结跏趺坐于七宝莲池中升起的莲花之上。莲花梗茎分出许多细枝,犹如莲树枝蔓托起无数小莲花,小莲花上各有菩萨,或坐或立,共计五十尊。对于此种图像源流的探讨,王惠民[1]、雷玉华[2]、张同标[3]等学者已有论及。李巳生探讨了龙门石窟和四川地区该种图像传播和演变的多种线索。[4]于向东从阿弥陀佛五十菩萨图像的发展与演变分析,认为此种图像的衰微与西方净土变的盛行直接相关。[5]然而,阿弥陀佛五十菩萨图中曾出现过的莲华化生像与此种图像的关联,没有学者关注。从莲花中露出半身的圣者的图像,称为莲华化生像或化生像。莲华化生是往生净土的必经途径,它的出现不但能揭示娑婆众生往生净土的愿望,体现佛教修行的阶位,还能勾勒出信众对自己在净土世界所属阶层的心理定位,本文也将重点围绕这一角度作一探讨。

一、对阿弥陀佛五十菩萨图中莲华化生像的图像分析

现存的阿弥陀佛五十菩萨瑞像均出现在唐代,时间集中在唐武周时期。其中,四川地区发现27例,分别在初唐时期的梓潼、绵阳、大足、通江、旺苍,盛唐时期的巴中、丹棱等地窟龛;敦煌3例,分别画于初唐第332窟、盛唐第23窟和第171窟;河南11 例,1例在浚县千佛洞初唐第1窟右壁,10例在初唐时期的龙门石窟。

值得注意的是,现存最早的阿弥陀佛五十菩萨瑞像图,如贞观八年(634年)造梓潼卧龙山3号龛、贞观十六年(642年)造绵阳碧水寺19号龛、武周圣历元年(698年)造敦煌莫高窟第332窟都出现了莲华化生像。由此推测,阿弥陀佛五十菩萨瑞像最早出现的时候,艺匠们是充分考虑到要将“莲华化生”加入到图像创作的元素当中的,只是后来有些阿弥陀佛五十菩萨造像或因风化浊蚀不清无法辨认,或因匠师理解不同,表现莲华化生这一内容不够明朗。

笔者统计的阿弥陀佛五十菩萨图中出现莲华化生像者有9例,具体情况如表1所示。

由表1可见,此类图像从时间上看集中在唐代;从地域来看集中在南方地区;从材质来看,四川地区为雕塑,敦煌地区为壁画;从化生像身形表现来看,四川地区表现为露出头部和露出半身,敦煌地区为露出全身;从化生像身相来看,四川地区为菩萨相,敦煌地区为童子相;从化生像出现位置来看,均出现在主尊佛周围。

(一)四川地区

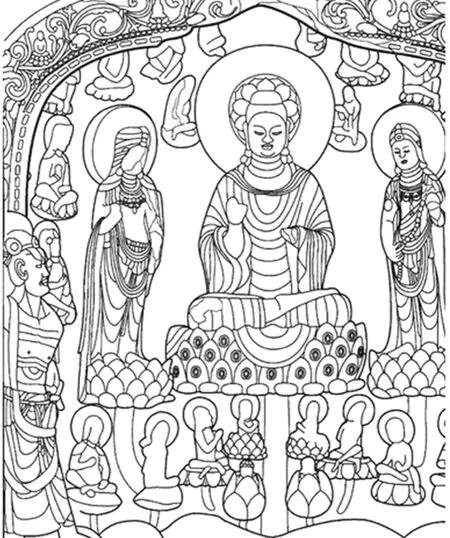

四川地区化生像从初唐延续至盛唐,均为浮雕,身相为菩萨相。以梓潼卧龙山3号龛为例,化生像共有四身,对称分布。两身露出半身的化生像有圆形头光,在主尊莲座莲茎的正下方左右两侧,身体侧转,双手合十礼拜佛像;两身只露出头部的化生像没有头光,位于主尊莲座莲茎的再下方,面向观众。从外形表现来看,莲华化生像的服装、发饰与旁边闻法菩萨完全一致。(图1)

图1 梓潼卧龙山3号龛①中国石窟雕塑全集编辑委员会编《中国石窟雕塑全集 第8卷:四川、重庆》,重庆:重庆出版社,2000年,图55。

其他阿弥陀佛五十菩萨图中的化生像虽然所处位置不同,但是外形、头光、服饰均与周围闻法菩萨相同,如果直接从身相来推断化生像的身份,那么它应为闻法菩萨中的一员。可是若仔细察看梓潼卧龙山3号造像龛,就会觉得内有乾坤。

梓潼卧龙山3号龛龛门外右边的岩壁上有一则贞观八年(634年)的造像碑,叙述此龛变相内容的缘起。碑首题刻“阿弥陀佛并五十二菩萨传 邓元觉书作龛及镌字杨子尚”,碑末题“贞观八年七月十四日”。碑的下半部是52个出资造龛的施主姓名。此龛造像的缘由是“娑婆众生愿生净土”,继而由52个信众出资所造。52个出资人恰恰对应五十二菩萨,这种情况应该并非巧合,而是有意为之。目的是通过绘制“正在莲华化生菩萨”这一方式,明确表达发愿者期望自己死后能够“莲华化生”至西方净土,成为闻法菩萨中的一员,直接以菩萨身姿出现在阿弥陀佛的身边,见佛闻法的美好愿望。正如美国学者倪雅梅所说:“供养人像代表的是‘受祈福者’,而非‘为别人祈福者’……只有行为的发出者才能获得自身行为的益果,具有不可替代性,正如抄写经卷者要缀上自己的名字一样,否则供养行为所获得的福佑无从落实。”[6]41-44笔者推测,至少这幅图中的莲华化生像有可能暗指的是现世信众。

因此,四川地区阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中的莲华化生像的身份有两种可能:一是天国中的闻法菩萨,一是现世信众期望进入天国的化身。

(二)敦煌地区

敦煌地区阿弥陀佛五十菩萨图比梓潼卧龙山3号龛、绵阳碧水寺19号龛时间稍晚。其构图形式受到四川地区影响,图中化生像的表现又受到《无量寿经》的影响,具有杂糅而生的特点。图中的化生者身相为童子,身份为现世信众。

敦煌地区最早出现有化生童子的阿弥陀佛五十菩萨图像,不是在初唐时期的莫高窟第332窟,而是在更早的第220窟南壁(642年)《无量寿经变》图的局部。此图画面上部是十方诸佛化现,中部是说法图,下部是乐舞供养的场面。中部说法图与阿弥陀佛五十菩萨构图形式非常相似:主尊阿弥陀佛结跏趺坐于巨大的莲座上,结说法印;两侧胁侍菩萨站立在莲座上,其余闻法菩萨姿态各异坐在莲座上,莲座下方莲茎错落相连;主尊佛莲座下方莲茎分出众多分枝,每一分枝末端有一莲花,花内有一童子。可见,此种图式受到了四川地区该类图像的影响。

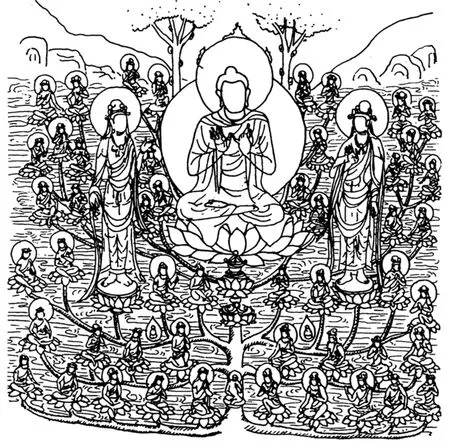

第332窟东壁的阿弥陀五十菩萨图与第220窟《无量寿经变》中部说法图非常相似:画面水波荡漾,主尊佛结跏趺坐于莲花宝座之上,双手作说法印。左右两侧胁侍菩萨皆立于莲花之上,周围闻法菩萨皆姿态各异坐于莲花之上。童子身形莲华化生像共计三身:主尊所在莲茎下方有一游戏坐“化生”童子,一手放胸前,一手放背后,有圆形头光;主尊莲茎左右两侧水面上,漂浮的透明莲花“花胎”中是两个盘坐的幼儿。(图2)

图2 莫高窟第322窟东壁壁画①中村兴二《日本的净土变相与敦煌》,敦煌文物研究所编《中国石窟·敦煌莫高窟》第三卷,北京:文物出版社,1987年,线图4。

画面中出现的水波(指的是净土天国的八功德水)、“胎生”、“化生”都是《无量寿经》中的重要内容。“化生”童子和“莲胎”幼儿与五十闻法菩萨外形完全不同,根据《无量寿经》的解释,他们是以不同心境修诸功德的信众。

《无量寿经》有解:

尔时慈氏菩萨白佛言:“世尊!何因何缘,彼国人民胎生、化生?”佛告慈氏:“若有众生,以疑惑心修诸功德,愿生彼国,不了佛智……此诸众生生彼宫殿,寿五百岁,常不见佛,不闻经法,不见菩萨,声闻圣众,是故于彼国土,谓之胎生。若有众生,明信佛智乃至胜智,作诸功德,信心回向,此诸众生于七宝华中自然

化生……[7]176

可见,“胎生”“化生”是信众佛法修行资粮高低的体现。第332窟阿弥陀佛五十菩萨图中的“化生”童子是明信佛智的信众,“莲胎”幼儿是以疑惑心修功德、五百年不能见佛闻法的信众。

由上述分析可看出,四川地区与敦煌地区阿弥陀佛五十菩萨图中的莲华化生像外形表现不同,身份也不同。前者的身份既可能是净土天国的菩萨也可能是现世信众进入天国的化身,后者身份则清楚表现为经过修行后进入净土的现世民众。

二、阿弥陀佛五十菩萨图中出现莲华化生像的原因

佛教图像的出现是为传播佛法服务的,阿弥陀佛五十菩萨图中出现莲华化生像的原因有三点:净土往生信仰的化现,佛教修行阶位的体现以及信众对自身进入佛国净土身份的心理定位。

(一)净土往生信仰的化现

《集神州三宝感通录》中说:“阿弥陀佛五十菩萨像者,西域天竺之瑞像也。相传云:昔天竺鸡头摩寺五通菩萨,往安乐世界请阿弥陀佛。娑婆众生愿生净土。无佛形象愿力莫由,请垂降许。佛言:汝且前去,寻当现彼。及菩萨还,其像已至。一佛五十菩萨各坐莲花在树叶上……”[8]421

梓潼卧龙山所刻《阿弥陀佛并五十二菩萨传》碑文内容与《集神州三宝感通录》基本相同,文中都没有提到任何与“莲华化生”相关的字眼。可见在阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中绘制莲华化生像是普通信众刻意而为。因为阿弥陀佛五十菩萨瑞像的出现,虽然满足了信众“无佛形象愿力莫由”的请求,给了他们可以观想礼忏的图像,但却没有给“娑婆众生愿生净土”一条确切的途径。东晋支道林所作《阿弥陀佛像赞并序》有云:“西方有国,国名安养……男女各化育于莲花之中,无有胎孕之秽也。”[9]196康僧铠译《佛说无量寿经》卷下中也有:“十方世界诸天人民,其有至心愿生彼国……即随彼佛往生其国,便于七宝华中自然化生。”[10]272-278娑婆众生都知道若要进入净土,必须经过“莲华化生”,所以恣意在阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中绘制莲华化生像,这正是信众往生信仰的具体化现。

(二)佛教修行阶位的体现

在阿弥陀佛五十菩萨瑞像图绘制莲华化生像,也是佛教修行阶位的体现。这一点从化生像的身形变化和位置改变可以看出。

首先是化生像的身形变化。四川地区瑞像图中的莲华化生像出现了两种身形,一种仅露出头部,一种露出了半身。如梓潼卧龙山3号龛露出半身的两身化生像有圆形头光,出现在主尊莲座莲茎的正下方左右两侧,身体侧转,双手合十礼拜佛像;两身只露出头部的化生像没有头光,位于主尊莲座莲茎的再下方,面向观众。从所处位置看,露出半身的化生像离主尊佛更近,已经可以合十供养佛像,且已经有了头光,可以闻法得度;只露出头部的化生像离主尊佛更远一些,没有圆形头光,修行程度比露出半身的化生者更低一些。如果将阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中的佛像按照修行阶位依次划分的话,那么可以清楚地分为:佛、二胁侍菩萨、闻法菩萨、露半身化生菩萨、露头部化生菩萨。其他瑞像图也可以如此划分。

敦煌地区阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中的莲华化生像虽然都是露出全身的童子身形,可是一种已然坐在莲座上,有了圆形头光,一种还被莲花紧紧地包裹着;前者已经坐在主尊佛的莲茎上,后者还飘荡在水池之中。可见,即便同为化生者,化生阶位也有不同,莲花的开合决定了他们修行阶位的高低。

其次是化生像位置的改变。初唐时期瑞像图中的化生像均出现在主尊佛像莲花座的正下方,盛唐时期均出现在主尊佛像的身侧,或是佛像头光的两侧。位置随着时间的推移而改变,暗示了信众期望自己能从早期的被领导者成为后期的辅助者。

按华严之说,由凡夫到菩萨至佛要经历五十二个阶位:十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。其中十信位是凡夫,十住、十行、十回向位是贤位菩萨,等觉菩萨是即将成佛的大菩萨,妙觉菩萨就是佛。笔者以为有莲华化生像的阿弥陀佛三尊五十菩萨图更能清楚表现功德修习阶位的递进关系:佛毫无疑问是妙觉菩萨;观音和大势至是等觉菩萨;闻法菩萨众多,其间所坐莲座形状不一,大小不一,离佛远近不一,手中持物不一,姿态各异,修行阶位必有不同,可比为十住、十行、十回向位的贤位菩萨;莲华化生者就是修行阶位的最初级——十信位的凡夫。而且同一阶位的化生者也会依据出现身形的多少、位置的不同显现出修行层次的变化。

图3 魏城圣水寺摩崖第2龛①于春、王婷著《绵阳龛窟——四川绵阳古代造像调查研究报告集》,北京:文物出版社,2010年,图版48:1。

阿弥陀佛五十菩萨又称阿弥陀佛五十二菩萨(加上观音、大势至二胁侍菩萨),五十二菩萨对应五十二个阶位,应该不是一种巧合。

(三)佛国身份的心理定位

笔者认为,信众给自己在佛国身份的心理定位是净土佛国闻法菩萨的后备军和佛国的百姓。四川地区瑞像图中的莲华化生者属于五十闻法菩萨中的一员,出现位置既偏远又不显眼。按照中国绘画程式的表现方式来看,主要物体会放在画面的主要位置,图像绘制较大,表明其地位的重要性;次要物体绘制较小,以衬托主体为目的。就如阿弥陀佛在图像的中心地位不可动摇,二胁侍菩萨分立左右以示辅助之职一样,莲华化生像位于五十菩萨图像中的边缘地带,既暗示了莲华化生者是五十菩萨中的一员,又暗示了他的地位相对较低,因为他还没有完全化生为闻法菩萨。仅仅露出头部的化生像比已经露出半身的化生像地位更低,因为他化生所需的时间会更长。

通过图像分析可知,虽然瑞像图中化生者的地位并不重要也不起眼,但出现在此却非常重要。因为这种布局安排非常契合信众的心理:既期待自己能在净土天国有一席之位,又担心自身资历不够,功德不够,于是就将自己尴尬地放在净土佛国的闻法菩萨的后备军或新人的行列。这其实反映了信众对自己在净土世界所处阶层的心理认知——仅仅拥有了进入净土天国的“入场券”,但是阶位依然很低。

壁画阿弥陀佛五十菩萨图中的莲华化生者甚至不是五十菩萨中的一员,仅仅是往生净土的普通信众。包裹在莲苞之中的莲华化生像,更是为花开见佛做好了“路漫漫其修远兮”的准备。正如唐代阿弥陀讲经文中说:“今言无量寿国……无有胎生、卵生、湿生,皆是化生。……即是无量寿佛为国王,观音、势至为宰相,药上、药王作梅录,化生童子是百姓。”[11]162-163净土世界的百姓——这就是现世信众给自己在净土天国身份的认定。尽管身份不高,但是当广大信众幻想自己有机会站在佛国幻影前时,依然会感到精神上的欣慰与激荡。

三、有莲华化生像的阿弥陀佛五十菩萨图式的影响

有莲华化生像的阿弥陀佛五十菩萨瑞像图还出现在同时期的道教造像和日本壁画中,不分教别,不分国界,可见其影响之深远。

唐开元十七年(729年)造魏城圣水寺摩崖第2龛(图3),主尊为阿弥陀佛与天尊老君并坐像,是典型的佛道同流龛。二主尊坐在宝罐生出的粗壮莲茎所托的巨大莲座上,阿弥陀佛的右侧浮雕连枝莲茎坐五十二尊菩萨像,天尊老君像的左侧,浮雕连枝莲茎坐五十二尊真人像。在这里只有主尊,没有胁侍菩萨,只有周围环绕的闻法菩萨、闻法真人,还有主尊像下方左右两侧露出半身的莲华化生像。阿弥陀佛莲座右侧的莲华化生像为菩萨身相,天尊老君莲座左侧的莲华化生像已被损毁,看不清身相,推测应为真人身相。

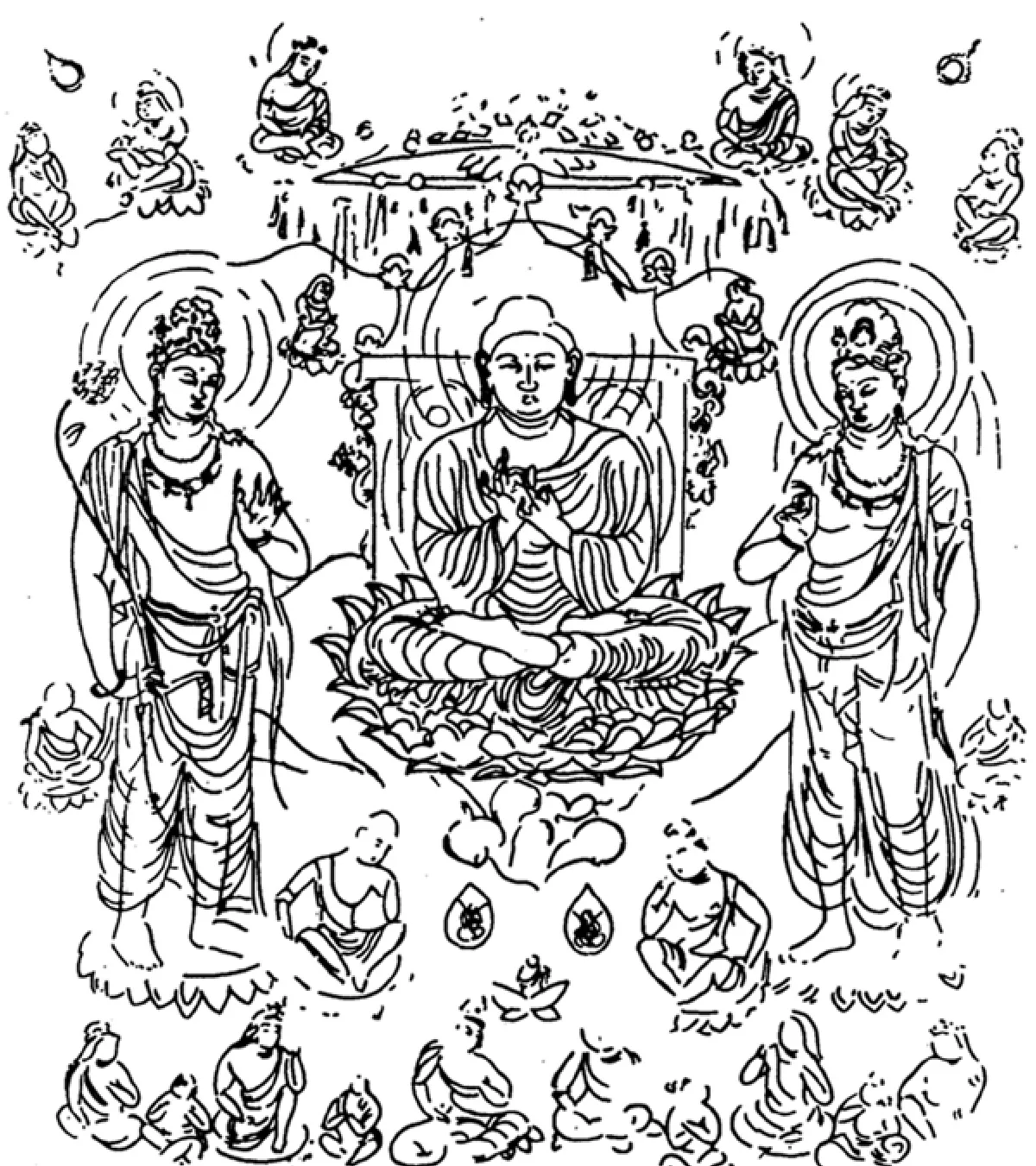

日本法隆寺金堂第6号壁画(图4)画面主体为主尊佛结跏趺坐在大莲花座上,二胁侍菩萨分立左右,周围闻法菩萨环绕。主尊莲座正下方有一童子坐在盛开莲花上,双手合十供养。主尊莲座下方左右两侧是两个小小幼儿坐于透明莲苞之内,两侧两身菩萨好像正看着这小小的“花胎”。画面的下方,菩萨与新生的幼儿两两相对坐在盛开的莲座上,一共四组,似在相互交谈。“幼儿”“ 花胎”表现了往生者不同的状态。

法隆寺金堂第6号壁画与敦煌莫高窟第332窟图像表现非常相似,图中莲华化生像也着重表现“胎生”“化生”,图像表现既受到《阿弥陀佛五十二菩萨传》的影响,又受到《无量寿经》的影响。魏城圣水寺属于四川地区,受同时期、同地区造像影响本属正常。问题是莲华化生是进入佛国净土的必经之途,主尊佛像决定了净土佛国的归属。魏城圣水寺摩崖第2龛中阿弥陀佛和天尊老君同时出现,普通信众到底要莲华化生到何方天地实在是让人疑惑。本属于佛教符号的莲华化生却出现在道教的图像里,阿弥陀佛与天尊老君同龛而坐,既反映了佛道同流的问题也反映了信众对信仰的不明确,还反映了只要是人们需求的,不管是佛教的还是道教的,不管是东方的还是西方的,都可以一起出现。

结语

佛教图像承载的功能始终与佛教信仰紧密相连。以像教化,观想礼忏,可以增强信众往生西方净土的信心。阿弥陀佛五十菩萨瑞像的兴起与之相关,衰微亦源于此。阿弥陀佛五十菩萨图像仅如昙花短暂开放,当更适合观想礼忏的《无量寿经变》《观无量寿经变》出现时,阿弥陀佛五十菩萨瑞像即被取代,进而消失。然而在阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中黯淡无光的莲华化生像,并没有随着阿弥陀佛五十菩萨图像的消失而消失,而是出现在了《无量寿经变》与《观无量寿经变》上。在阿弥陀佛五十菩萨瑞像图中,莲华化生像是黯淡无光的,被边缘化的,然而在《无量寿经变》和《观无量寿经变》中,莲华化生像不但是光彩夺目的,而且有了专属自己的七宝莲池。

图4 日本法隆寺金堂第6号壁画①中村兴二《日本的净土变相与敦煌》,线图3。

创作佛像、信奉佛法都是人们期盼愿望达成的体现。无论是绘制有莲华化生像的阿弥陀佛五十菩萨瑞像图,还是有莲华化生像的《无量寿经变》和《观无量寿经变》,目的都是“娑婆众生愿生净土”,愿生净土的途径则是“莲华化生”。为了实现这一目的,信众们热切地安排着化生像的位置,努力设定自己的身份。即便只能成为闻法菩萨的后备军,或普通的佛国百姓,对于普通信众来说,只要有机会进入净土世界,有望达成心愿,他们就会获得精神上的满足。