历史城区传统街巷保护整治之福州设计实践研究

2019-10-22严龙华

严龙华

一个城市的街巷格局“犹如一个人的身体骨骼”[1],构成了城市的基本形态,体现了这座城市的风格特征,也反映了城市的历史发展脉络,是城市重要的文化遗产。保护历史城市的路网结构,是保护其历史整体结构与发展脉络的重要方面,它既是城市形态的构成要素,又是城市个性特色最具表现力与体验感染力的重要载体。

“在中国,具有良好城市设计艺术的不仅是都城规划,地方城市也有不少精粹之作”[2],福州作为国家历史文化名城,有着悠久的历史与独特的城市形态,为地方城市典型代表。自唐末五代罗城、夹城建成后,中轴线两侧居民区均以分段砌筑高墙形成封闭式里坊;至宋代,福州城市开始形成较为系统的道路层级网络;之后历经元、明、清演进与完善及民国、当代的不断改变,虽然部分传统街巷被拓宽或因旧城改造而湮灭,但历史城区内以传统中轴线为枢纽、以历史文化街区为基础的街巷网格及其骨架依然清晰可辨。

2012年以来,随着福建省城乡环境综合整治持续推进,福州市的环境综合整治从“三边三节点”、城市重要街道、历史街区,逐步深入到一般街区、社区内的背街小巷的环境综合整治。福州市规划设计研究院名城与人居环境工作室团队在历史文化名城保护与整治过程中逐步形成了名城整体保护与发展的理论与方法,提出了城市“历史街巷”是历史城市的重要遗产的思路且自觉将街巷环境综合整治转化为历史文化名城整体保护的战略行动;并结合城市双修、社区治理,不断织补并重塑起福州历史城区传统街巷格局,延续了文化脉络、保护了街巷遗产,为福州历史文化名城的整体保护拓展了内涵。在福州历史街巷梳理与整治中,笔者还结合硕士研究生毕业论文进行相关课题研究。2017年受福州市城乡规划局委托编制了《福州传统老街巷保护与整治实施导则》(以下简称导则)。

历经近7年实践探讨与理论总结,我们已形成一系列较为完善的福州历史文化名城历史街巷保护与整治的理论与设计方法。

1 全面梳理历史城区街巷网络,并纳入历史文化名城保护体系

1.1 传统街巷概念及研究范围

相对于单体文保建筑及历史文化街区,传统街巷具有时间跨度大、覆盖面广的特征,且与居民生活紧密相连,具有更广泛的内涵及更丰富的整体文化意义。梳理研究建城伊始至新中国建立前福州城内各历史时期形成的能够反映居民生活方式、构成城市传统肌理、体现历史文化名城风貌特征的传统街巷。具体依照以下方面综合相关因素对其进行评定:

(1)范围:历史城区与周边适当范围及马尾古镇官街片区(约16.7平方公里)。

(2)年代:新中国建立前所形成的街巷。

(3)尺度:以小尺度的街巷为主,包含城市支路及以下等级的巷道。

(4)风貌:历史风貌保存较好、包含部分具有修复原历史尺度与风貌潜力的现代风貌的传统街巷。

(5)在历史城区整体格局构成中具有一定意义的传统街巷。

以1937年福州街巷地图为基础,以《福州历史文化名城保护规划(2012-2020)》为依据,结合典籍、文献与现存街巷网比照,分片区分单元逐步梳理出550余条历史上存在过的街巷。

1.2 研究方法与保护等级

分区法普查:对各历史城区中传统街巷进行分区分单元研究。以城区(鼓楼区、台江区、晋安区、仓山区、马尾区)五个行政区(暂未包含长乐区)为总体划分依据,结合古城沿革、主次干道分布情况形成一级分区单元;在此基础上,结合各历史文化街区、历史文化风貌区、历史建筑群等历史地段及传统街巷不同存续现状,形成二级分区单元(图1)。

分类法研究:对传统街巷加以分类并进行价值评估与研究;结合各街巷所处位置、作用、存续现状,将传统街巷划分为三个保护等级。

一级保护:在历史文化街区、历史文化风貌区及历史建筑群范围内,总体风貌保存完好的传统街巷;

二级保护:历史城区中,总体历史风貌保持较好且尺度与空间基本为历史存续的传统街巷;

三级保护:历史城区中,具有一定传统风貌或存续较丰富历史文化要素或具有一定历史风貌与尺度修复潜力、并在古城街巷格局中具有较为重要地位的现被拓为较大尺度的街道与城市支路。

在导则编制过程中,规划部门多次召集文物部门、民政部门、各行政区领导与相关专家共同梳理、评估保护街巷名录;最终确认一级保护街巷151条、二级保护街巷44条、三级保护街巷37条,共计各级保护对象232条传统街巷;对部分已被拓为大尺度城市主次干道的传统街巷虽未列入保护名录库、但仍有路名等历史信息存留者,“地名常常在有关城市发展的研究者意义重大”[3],要求导则对这些传统街巷也需提出保护其留存的各类历史信息的措施。

1.3 福州传统街巷格局特征与总体价值评估

福州街巷格局的演变是一个连续并随城市发展演进不断完善的过程。福州古城区的街巷格局是以礼制秩序为基础、结合山水条件形成严整而又自然有序的总体格局,为古代州府的典型代表。滨江历史城区的街巷结构则呈现出水退城进、与地形结合不断生长而成的独特有机形态,体现了特定时期、特定地域的规划与有机生成的特征,也是福州历史文化名城历史街巷的重要组成(图2)。

2 树立整体保护理念,制定合宜的保护整治技术路线与框架

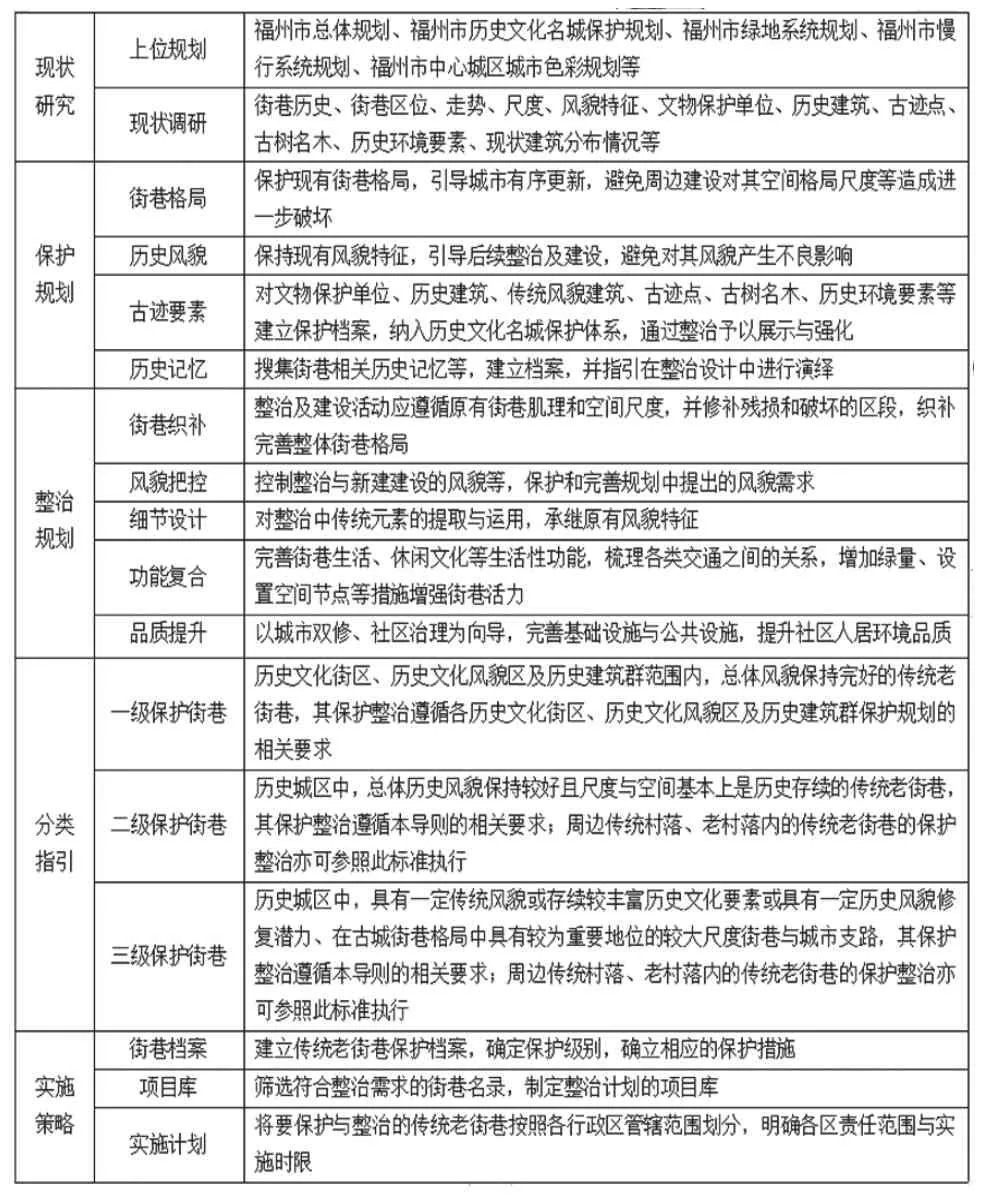

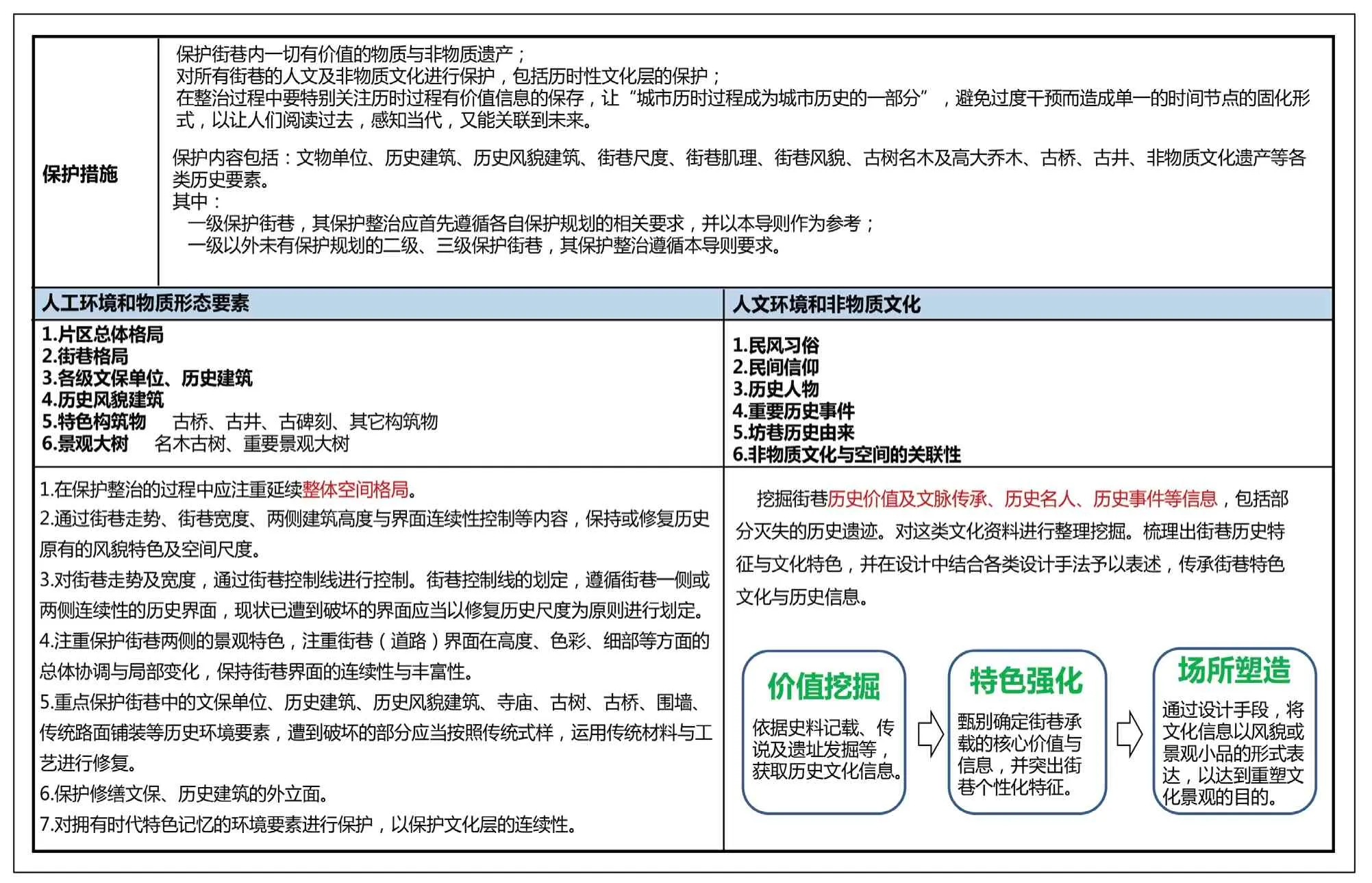

为正确处理福州传统街巷保护与发展的关系,在保持和延续历史文化名城整体格局与风貌、保护历史街巷文化遗产真实性和完整性的同时,强调历史城区人居环境品质的不断提升。通过对历史城区传统街巷的保护整治,重塑历史城区文化景观特质、文化认同与社区活力,促进历史文化名城保护体系与内涵不断完善,结合多年的历史城区保护与整治的实践,制定出有针对性的、切实有助于整体保护的技术路线与技术框架(图3、4)。

3 传统街巷保护与整治内容构成

传统街巷保护与整治,首先需确立其在历史城区中格局定位与风貌定位,明确街巷保护等级,梳理并明确要保护的对象(表1);在保护各类文物建筑、历史建筑及风貌建筑同时,应特别关注街巷尺度、肌理、走势、特殊历史特征的保持;强调对逐条街巷制定有针对性的保护整治策略,以塑造其个性化内涵:挖掘街巷历史价值、历史事件、历史名人等信息(包括部分消失的历史遗迹),在设计中加以创造性表达,以重塑其特有的文化景观个性(表2)。

4 历史街巷保护整治规划策略

4.1 重构各历史城区传统街巷网络及相互历史关联性

以《福州历史文化名城保护规划(2012-2020)》确立的整体格局为依据,将《福州传统街巷保护导则》梳理出需保护的232条传统街巷作为骨架,以整体保护的理念,重新编织、织补历史网络结构,并明确其各自在历史结构中的定位及意义;同时,结合当下存续的现状作出风貌管控指引:既要关注每条传统街巷个性特征,又要强化历史街巷网络的整体价值与结构意义,为历史城市总体格局整体保护奠定坚实的物质载体。如在古城区历史街巷网重织中,我们不仅保护传统中轴线,而且强调两条东西次轴线的结构意义,并以此串合起古城区整体结构网络(图5);理清历史街巷层级组织关系,重建起古城区的整体的“艺术骨架”[4],织补其内涵丰富的历史结构,“以此串合起各文物点、各类历史地段、历史空间,并形成系统化的历史城区肌理与脉络”[5]。

4.2 强调因街而异,塑造一街一特色

鼓楼、台江、仓山、马尾各片区历史城区均具有鲜明的历史风貌特征,互有区别但又相互关联。在保护整治提升过程中强调各片区独特的历史特征,注重各片区的差异性保持与塑造,结合历史地段内传统街巷 的历史特征与现存特色进行独特性再设计;同时充分挖掘每条街巷的固有特色,保护街巷一切新的、旧的有价值的要素,加以梳理、强化,形成个性化文化景观特征(图6)。

表1 福州传统街巷保护与整治框架构成要素一览表

表2 保护要素一览表

4.3 明确定位及完善功能

依据街巷自发形成的既有功能组成,在不改变现有主体功能的基础上,整饬其空间秩序、弥补其功能缺失。如居住区内的传统街巷增设口袋公园、树池坐凳、小广场等邻里休闲文化空间;充分利用街巷边角场地,植入适宜功能,培育街巷活力。

4.4 区分重点,突出宜居环境品质提升

主要街巷(一、二级保护街巷)、主要景观节点的各类建筑宜结合环境特征,对简陋无特色的建筑尤其转角处的建筑进行大强度、整容式立面改造,使之成为街巷主要节点空间的表征性建筑。“转角处的建筑一旦得到修复,两个街道的立面形象就都获得了良好的提升,并且在整个街区中具有高度可识别性”[6]。

“控制线是建立视觉连续性的隐形控制要素”[7],对于三级保护街巷的整治,本着经济性与宜居环境品质提升并重的原则,以6m线以下的商业建筑、环境景观、邻里空间梳理与整治为重点,住宅建筑不作为重点整治对象;对架空线缆不强调全下地,重在缆线规整并融入立面设计。强调传统街巷整治与社区营造相结合,按“六有五达标三完善”相关要求整合社区配套,即有一个综合服务站、一个卫生服务站、一个幼儿园、一片室外活动场地、一套完善的市政设施、一套便捷的慢行系统;立面外观整治、公园绿地、道路建设、市政管理、环境卫生达标,组织队伍、社区服务、共建机制完善,以切实地提升居民环境的宜居度。

4.5 强调建筑、环境与街道小品一体化设计思路

城市空间环境是环境所有物质要素的有机和谐聚合,无论是建筑、环境小品、市政设施、城市家具、店招店牌、公交站亭、宣传栏、导示系统、垃圾箱等都是其有机组成要素,设计应强化其一体化设计理念(图7),以共同构筑富有地方文化特色的高品质城市公共空间。

4.6 确立立面整治原则

(1)对各类建筑包括住宅建筑依据不同年代特征进行“再创作”,在保护年代特征的同时,既与传统建筑类型学相关联以取得同一性,又强调每一个街坊居住组团的个性化表达。

(2)多层、低层建筑原则上进行平改坡,尤其是近山、山地建筑以及历史地段内建筑,而体量大的公共建筑则倡导屋顶绿化。平改坡的目的一是为了景观效果,二是以防二次违章搭盖。平改坡的屋顶坡度应与地方传统建筑的舒缓特征相协调,福州地区传统斜坡顶坡度均在18~22°之间,即使是近现代西式建筑,坡顶也较缓;陡了就不是福州韵味的建筑,且又造成坡屋顶内更隐蔽的违章搭盖。

(3)立面整治应与绿建节能等要求结合。外门窗要采用符合节能要求材料,外墙、屋顶要进行保温隔热及防水处理;有条件的可提倡设置垂直绿化。

(4)立面整治还需满足功能性要求。空调外机处理是立面改造中的难点,设计应予细致周到考虑,使之既能满足使用功能要求,又能成为建筑立面的有机组成要素,而不是建筑立面生硬的外挂物。公共建筑应结合立面改造进行整体设计,可采用金属百叶式、金属穿孔板、金属网等多种形式;住宅空调器处理不应将相邻住户空调器联通设置;沿街底层商业则可结合广告牌统一设置。空调器处理在满足外观需求的同时也需考虑散热与维修方便。

4.7 倡导从市政设计转向街道空间设计

遵循人性化设计原则,提倡慢行生活理念,完善街道设施,塑造舒适宜人的传统街巷漫步空间;提升街巷整体功能性,引入智慧城市理念,通过设施整合、智能监控、交互便利等手段创造高品质宜居的街巷空间环境。

4.8 注重“老字号”保护

保护既有老字号实体,对存续至今的老字号店牌店招以及历史印记加以保护,并在政策层面予以倾斜照顾。如赋予其更多的整治自主权,以便对整条街道产生引导效应(图8)。

5 传统街巷保护整治设计方法

5.1 传统街巷空间尺度修复

对于街巷尺度、风貌已发生改变的重要历史街巷,可采用尺度与氛围修复的方式,适度恢复其历史尺度。受芦原义信《街道的美学》[8]一书中第一次轮廓线与第二次轮廓线的启发,在传统街巷尺度修复中提出了第一次界面与第二次界面的概念来进行小街巷尺度重塑,如在三坊七巷历史文化街区中的吉庇巷尺度修复中植入了一至二层外廊作为第一次界面以改善传统街巷尺度,而对高大建筑之第二次界面则采用淡化、弱化的设计处理。对于不行车、巷宽3米以内的三级保护街巷,以传统建筑类型学方式修复其第一次界面(院墙、院门及低层建筑),对后退的多层建筑不做处理,并以绿植改善第二次界面景观。

5.2 大体量建筑的消解

对大体量建筑,可采用化整为零的方式进行消解,改变其单调大尺度的简陋感,形成以连续竖向小尺度、小开间组成的立面节奏感;针对上部楼体的大面积厚实体量,则可采用玻璃幕墙、金属杆件及格栅等形式弱化其体量感;裙房部位可采用竖向划分的手法,将横向连续无变化的立面解构为若干单元组合体,并在各自单元进行可识别性的细化设计以修复历史街道小尺度小开间的连续界面。

5.3 风貌统一与变化有序

街巷整体风貌应保持统一,并确立主色调。对于当代尺度的传统街巷,在进行整体改造时要因地制宜提出有针对性的策略与措施:强调整体风貌和谐有序,同时通过色彩组合、不同材料运用、构造细节变化等方面体现其丰富性与多样性。

5.4 历史连续性保持与文化层叠加

对街巷界面重新设计,注重既有历史信息的保护和延续,保持街巷历史积淀的多样性;而对改造部位则采用类型学方法进行再设计,创造连续、多样并具有历史氛围的街巷界面。对历史风貌和文化遗存进行有机的连缀,承继各历史时期形成的特色要素,如老墙、门罩、名木古树、古井古桥、地面铺装等。对已消逝的历史表征要素,若有充足依据(如老照片等历史档案),可适度修复以强化其个性特征,如在三牧坊整治中修复了福州一中的老校门,强化其历史文化氛围。

5.5 街巷墙特征保护与修复

“墙”在我国传统城市中具有特别的意义,城有城墙、街巷有街墙、巷墙,宅有院墙。巷墙在传统小街巷中具有塑造特定历史氛围的意义,福州各历史城区历史上均以高墙围合里坊并以坊门与主街取得联系。宋中期之后,我国城市虽演变为街巷制的格局(如上下杭街区),但这种变革是不彻底的,居住坊里还大都保持设坊门以作防卫与管理功能;即使在近现代形成的城区里也还能见到此遗风,如老仓山上滕路沿线居住坊里、南台地区等;坊里中传统巷弄还是以实墙为主,入户石框门或大户人家木质屋宇式门头房分布其间,虚实相间;而在近现代历史城区(台江、仓山)则大量出现二层沿巷建筑,以木构建筑为主、点缀少量砖石建筑,巷墙总体呈现出以虚的界面为主并以少量实墙相连缀。我们在各城区传统街巷保护整治中就特别注重既有各街巷墙界面虚实关系,并依据街巷空间的自然进退,营造出不同虚实与进退关系的界面艺术构图。

5.6 街巷节点营造

梳理街巷空间,充分利用边角或拆除无价值的建筑,因地制宜设置社区活动节点,完善其配套设施,塑造各社区中的特色活力点;设计中还结合街巷的特色遗存及历史文脉,强化街巷历史文化特征,重塑其场所文化认同感(图9);同时,强化巷弄与街道连接、并与城市慢行系统(绿道)对接,以创造最大程度的可达性与便利性,建构出历史城市体验穿梭的完整步行网络。

6 结语

历史街巷既是历史城市的重要遗产,更是市民日常生活的重要载体。在保护整治街巷的同时,也在配合各行政区政府探讨历史城区有机更新的另一种模式,力图摒弃“推土机式”清除历史城区的既往改造模式,以城市微更新理论对老旧社区环境进行 城区核心区范围旧屋区内引入社会营造理念,对无物业零散住宅组团进行整治,拆除围墙进行住宅组团重组,形成封闭式小街区、开放式大社区。在历史城区内老旧住宅区有机更新与社区营造实践中,逐步形成了与历史城市整体保护相契合的一些思路与方法:织补传统小街巷,构建社区公共活动网络;强调社区场所精神传续,增进社区归属感;强调社区营造,使社区文化景观更具多样性与吸引力。

福州传统街巷的保护整治是作为福州历史文化名城保护体系的不可分割与有机组成部分,在文物建筑、历史地段保护同时,适时地进行传统街巷网的保护梳理与织补,并重构起历史文化名城的整体格局与肌理形态,探索出历史城市整体保护框架与另一种模式,使福州历史城市传统风貌特征逐渐凸显,散发其特有的传统东方城市魅力。