基于生物学核心素养的“细胞核——系统的控制中心”教学设计

2019-10-20史志如宋杨

史志如 宋杨

1 教材分析

“细胞核——系统的控制中心”是人教版生物教科书《必修1.分子与细胞》第三章第三节的内容。本节课在探究细胞核结构与功能相适应的过程中,使学生认同细胞核是系统的控制中心,从激发学生学习兴趣入手,巧妙实施多样化教学策略,进而提升高中生物教学的高效性,切实落实生物学核心素养的培养。

2 教学目标

①领悟细胞核的结构与功能,树立结构与功能相适应的观点,形成生命观;在合作与交流过程中,形成自主学习和合作学习的能力,培养科学思维和科学探究能力。

②通过了解动物核移植技术在生活中的应用、中国科学家在生命科学研究前沿的工作,并能参与社会事务的讨论,作出理性解释和判断,解决生产生活问题的担当和能力,发展相关情感,振奋民族意识,培养社会责任。

3 教学过程

3.1 温故知新,导出新课,促进知识迁移

教师展示“分泌蛋白的合成和分泌过程”的动画,设疑:分泌蛋白何时合成?合成什么种类的分泌蛋白是由各种细胞器自己控制的吗?除了高等植物成熟的筛管细胞,哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞没有细胞核外,真核细胞都有细胞核吗?细胞核是活细胞必需的吗?

设计意图:教师通过层层设疑,引出新课教学,可以激起他们浓厚的学习兴趣,易于形成理性思维。

3.2 小组合作探究,任务驱动,培养科学思维,训练科学探究

学生分为四大组,每组负责教材52页中的资料分析。教师引导学生小组合作探究细胞核对细胞生命活动的影响。

针对美西螈核移植实验,第一小组的任务:①本实验说明美西螈的肤色是由细胞核控制,還是细胞质控制?②你能否设计对照实验,使该结论更有说服力?

针对蝾螈受精卵横缢实验,第二小组的任务:③从资料2可以看出,细胞核与细胞的分裂、分化有什么关系?④该实验是否存在对照实验?资料中哪些部分体现了对照?

针对变形虫切割及核移植实验,第三小组的任务:⑤描述变形虫有核部分、无核部分生长状况。⑥资料中如何探究变形虫寿命及生命活动与细胞核有关呢?⑦变形虫的分裂、生长、摄食、应激性等生命活动由什么控制?

针对伞藻嫁接与核移植实验,第四小组的任务:⑧分析伞藻嫁接实验,伞藻的帽形与柄有关吗?还是与假根有关?⑨伞藻嫁接实验能说明伞藻帽形由细胞核控制吗?⑩伞藻核移植实验结论:伞藻“帽”的形状是由什么控制的?

设计意图:教师鼓励小组成员积极讨论、各抒己见。讨论结束后,各小组代表回答问题,其他学生认真聆听,及时质疑。在自我展示过程中,培养了学生的语言表达能力,增强了学生的信心和勇气。如果个别小组对该小组汇报内容存在异议,师生共同分析,真正做到有效教、高效学。

第一小组讨论结束后,教师播放有关我国克隆猴技术的视频,使学生进一步了解动物核移植技术在生活中的应用,审视或论证生物学社会议题,培养学生的社会责任。

在对①、③、⑤、⑦、⑧、⑩这六个问题的处理中,教师要培养学生能够基于生物学事实和证据运用归纳与概括、演绎与推理的方法来解决问题;在对②、⑨两个问题的解决过程中,培养学生批判性思维、创造性思维;在对②、④、⑥这三个问题的处理中,培养学生的知识迁移能力,使学生掌握科学实验设计的原则和方法。这样深入浅出地使学生掌握细胞核的功能:细胞核控制着细胞的代谢和遗传。学生在学习探究过程中逐步发展了科学思维,提高了生物学学科核心素养。

3.3 以探索细胞核具有相应功能的原因为线索,深入挖掘教材,形成生命观念

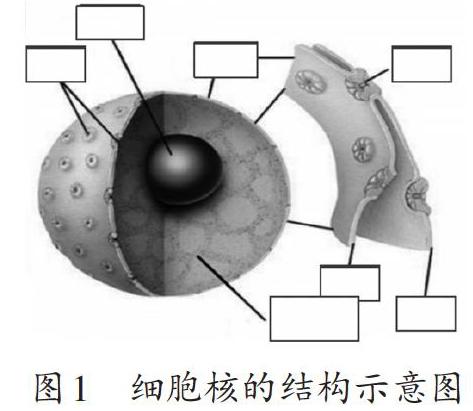

教师设疑:细胞核有着如此重要的功能,是由什么结构决定的呢?引导学生观察教材并找出课件中图片里各结构的名称(图1),再逐一深入探讨相应功能。

①学生通过识图1,不难看出核膜具有双层膜,回忆第三章第一节讲授的细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开,保障细胞内部环境的相对稳定。学生很容易知识迁移得出:核膜可以把核内物质与细胞质分开,为核内物质提供一个相对稳定的环境。

②通过图1,还可以看出两层核膜在某些部位融合成环状的开口,即为核孔。核孔并非简单的洞,它是由一百多种蛋白质组成的,类似捕鱼笼式结构的复杂的核孔复合体,允许细胞核和细胞质中的某些RNA和蛋白质这样的生物大分子进出细胞,但某些微米级的小分子物质却无法透过核孔。教师引导学生得出:核孔具有选择透过性。

③在探讨核仁功能时,教师展示图2,再配合使用自制的由大小两个亚基构成的核糖体,演示构成核糖体的两成份在核仁部位的形成过程,有助于学生在理解的基础上掌握核仁的功能。

④教师引导学生阅读54页教材,找出染色质命名的原因,简单介绍碱性染料与染料的酸碱度无关,并提出问题:染色质的主要成份是什么?教材第10页介绍染色体的成份也是DNA和蛋白质,它们二者是什么关系呢?教师展示自制的染色体、染色质两个模型(图4)。通过观察对比教具,学生能得出染色质呈细丝的网状结构,那么如果细胞分裂的话,遗传信息DNA的载体即染色质易于平均分配。染色质高度螺旋化,缩短变粗,成为另外一种存在状态即染色体,在平分遗传信息DNA的过程中,核膜和核仁会影响分配,因而会暂时解体消失。当染色体分裂后,由于它是高度螺旋化的结构,不利于遗传物质的表达,因而需要解螺旋,变细变长成为网状的染色质,同时核膜、核仁重现。

⑤教师播放DNA压缩成为染色体的视频,有助于学生理解DNA在染色体中的存在形式,实现感性认识到理性认识的升华。

设计意图:教师通过深度挖掘教材、自制教具的演示和观察、视频的播放,层层设疑,学生针对实际问题采用观察、比较、分析、综合等思维方式方法,在理解的基础上记忆各结构,并掌握其对应的功能,有助于形成结构功能观,进而形成生命观念,提升生物学核心素养。

3.4 形成知识概框,制作物理模型,实现学以致用

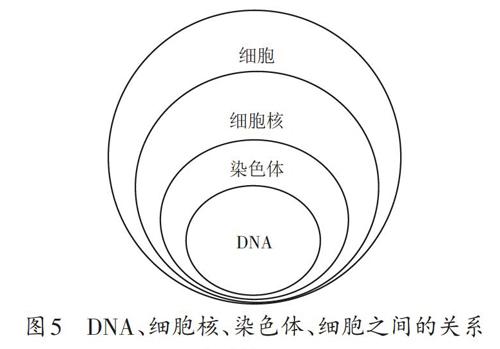

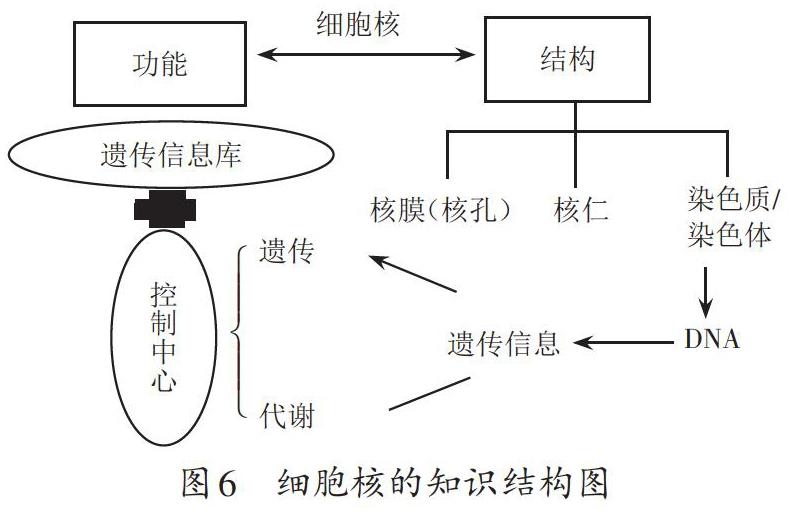

①教师引导学生用图形来展示DNA、细胞核、染色体、细胞之间的关系(图5),自主建构关系细胞核的知识结构(图6),并思考:找出什么是模型?模型的种类有哪些?图书中自制的教具属于哪种模型?细胞代谢强度随自由水/结合水比值变化的曲线属于什么模型?

②教师展示一张美丽的细胞图片,创設情境,引出翟中和院士的话:哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧。

③教师介绍2018年诺贝尔奖中三项自然科学奖项与生物学相关,生物领域的未来是多么令人兴奋,培养学生对生物学科的兴趣,并渗透科学精神。

④教师铺设严谨的问题,让学生总结本节课的教学内容,使得细胞核的结构与功能这两大内容不再是独立的知识点,而是一个比较完善的知识体系。

⑤利用各色彩泥,毛线、卡纸板、水晶泥等材料制作细胞核的三维模型,有利于发挥学生的创造性。

设计意图:生命观念的建立是以概念性知识的学习为基础,但知识≠观念。教师利用自制物理模型将抽象的知识转化为学生易于理解的具体实物,很容易将感性认识内化为理性的认知;启发引导学生围绕教材,提炼重点,获得新知,来进一步完善自己的认知结构。学生制作细胞核的三维模型,可以刺激多种感观,体会到学习的乐趣和成就感,进一步激发学习的兴趣和信心。学生在教师的引导下主动学习,建构自己的认知体系,在师生互动、生生互动的教学过程中提高收集、分析和总结信息的能力。

4 教学反思

本节课体现了新课改中“发展学生生物学核心素养”的要求。在整个教学过程中,教师相信学生的无限潜能,以探究细胞核的功能为线索,对教材中的资料分析进行分组讨论,任务驱动,充分调动学生学习的积极性,通过层层设疑,培养学生透过现象看本质,自主构建新知,掌握科学探究实验的方法,形成科学思维、训练科学探究的能力。

教师通过播放多媒体视频、使用自制教具等教学手段,刺激了学生多种感官活动,激发了学生的求知欲,提高了学习效率。通过比较与归纳,学生在推理、判断中培养了良好的思维习惯和知识迁移能力。

总之,核心素养的培养已经成为一个社会共同关注的话题,其目的十分明确,即培养“全面发展的人”。高中生物教师在教学过程中,不仅要渗透生物文化知识和实验技能的培养,更应从人文领域、精神内涵方面,丰富学生的视野和学识,有助于学生生物价值观、人生观和社会观的形成,促进高中生生物学学科核心素养的发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[s].北京:人民教育出版社,2017:3-4.

[2]谭永平.发展学科核心素养——为何及如何建立生命观念[J].生物学教学,2017,42( 10):7-10.