PBL模式下的高中生物学科学史教学

2019-10-20杜金烨张锋

杜金烨 张锋

摘 要 以“关于酶本质的探索”一节为例,基于PBL教学法开展高中生物科学史教学,巧设问题情境启发学生自主学习、合作探究,通过问题的逐级递进,在分析和解决问题中促进学生深度思考。

关键词 PBL教学法 生物学科学史 酶的本质 生物学教学

PBL教学法(Problem based leaming)是以问题为导向的启发式教学法,强调学生自主发现问题、分析问题、探寻问题解决的策略,教师由知识的传授者转变为知识建构的协助者,凸显学生主体地位。高中生物学科学史的教学不应局限于呈现静态发展过程,更应注重动态演变过程,即不局限于传授知识本身,而是揭示科学思维与方法,挖掘蕴含的科学本质。基于PBL教学法的高中科学史教学,学生通过自主构建知识,小组合作探究,促进对生物学概念的深刻理解,进一步达到深度学习。

1 前端分析,教材和学情分析

I.I 教材分析

“关于酶本质的探索”是人教版《必修1.分子与细胞》第五章第一节的内容,本章节是在了解细胞功能中细胞与外界环境进行物质交换的基礎上,进一步阐明细胞如何从外界获取能量并利用能量维持生命活动。作为本章节第一节,介绍了酶在细胞代谢中的作用、酶的本质和酶的3个特性,为后续具体生命活动的展开铺垫。其中,关于酶的本质的相关内容的强调重走科学之路,发展学生思维能力,使其形成科学思想和科学方法。

1.2 学情分析

在生物学科学史的教学过程中,教师除了要考虑知识的深度和内在逻辑,还应把握学生的认知规律。学生在初中阶段已经学习了消化酶的相关知识,但对于酶的本质是什么以及酶的探索历程仍感到陌生。部分学生在学习前存在错误的前科学概念,认为酶的本质是蛋白质。教师应聚焦前科学概念,给予学生自主学习空间,引导学生基于感性知识建构理性知识。

1.3 教学目标

(l)通过举例说明酶的本质,理解酶的概念。

(2)通过自主收集资料和小组协作,提高解决实际问题,交流与表达的能力。

(3)通过分析和讨论科学史实,掌握科学探究的基本思路和方法。

(4)通过酶本质探索历程的学习,认同科学需要质疑、创新和勇于实践的科学精神和态度。

2 课堂授课

2.1 巧设问题情境,激发学习动机

教师创设真实问题情境,激发学生兴趣,引发学生的认知冲突。问题是学习的触发器,学生只有置身于真实问题情境中,才会产生最根本的学习动力。课堂开始之前,教师播放酿酒过程的短视频,并提出问题:现今酿酒业发达,酿的酒醇香而易于保存,但在19世纪的欧洲经常会遇到酒变酸的情况,为什么会出现这种情况?教师基于学生的各方面能力分配好互补型学习小组,每组6-8人,给予一周的时间进行自主学习,以组内自学为主和组间沟通为辅。

2.2 自主学习,产生知识迁移

学生以问题情境为导向,以资料分析为基础,有目的地通过图书馆等网络平台查阅相关资料,用已有知识整合新知识,构建新的知识网络体系。学生基于生活经验,知道酿酒需要酵母的参与,开始查阅相关的科学史。从巴斯德和李比希的争论、毕希纳酿酶的发现、到萨姆纳脲酶的提取及核酶的发现,学生对所查阅到的科学史资料并不能全盘吸收。此时,学生以小组协作形式进行交流讨论和分享,产生知识之间的碰撞与联结,得到问题解决的新思路。

2.3 课堂互动,进行思维触碰

学生是课堂的主体,教师起搭建脚手架的作用,使学生零散的知识系统化。课堂的展开以问题情境为导向和主线,在该过程中将总问题进行细化,以“发现问题一解决问题一出现新问题一解决新问题”的方式进行,形成PBL教学模式的良性循环。

问题一:酒为什么变酸?

课堂上,教师引导学生以酒为何变酸展开讨论:巴斯德认为酒精发酵是纯化学反应还是生命活动过程?如何证明其观点?酒精发酵需要什么物质的参与?教师将问题细化和拆分,激发学生对信息的提取和组织。基于查阅到的资料,学生明白酒变酸是醋酸菌所起的作用。教师引导学生回顾巴斯德作为微生物学家,把目光聚焦在微生物领域,使学生发酵与微生物生命活动有关,并举曲颈瓶肉汤实验为例来进一步说明。

教师追问:李比希作为化学家,他的观点是什么?他倾向于从什么角度思考问题?有什么支撑他的观点?学生通过对收集资料的分析,以表格的形式总结和比较巴斯德和李比希的观点(表1),阐述两者之间的利弊,并认同正是由于巴斯德和李比希的争论才推动了科学的发展。

问题二:发酵是生命作用还是物质作用所引起?

德国化学家毕希纳平息了两位伟人的争论。学生分析得出:他并不是专门研究酒精发酵,而是研究酵母汁的药用价值。教师追问:为了研究酵母汁的药用价值首先应该做什么?毕希纳是如何发现酵母汁可以催化蔗糖发酵?他是如何巧妙地处理实验材料?巴斯德做了相同的实验,为何两者的结果却大相径庭?学生发散思维,小组代表回答,对于实验过程的描述,教师可对每一个步骤适当的提问,以此深化学生的理解。例如,为什么要加石英砂研磨?为什么要加压过滤?

学生对巴斯德和毕希纳实验结果呈现差异产生疑惑,教师及时起到脚手架的作用,阐明:巴斯德所用的巴黎酵母是蔗糖酶缺陷型,而毕希纳的慕尼黑酵母则保持蔗糖酶的活力,说明实验材料的正确选择是成功的一半。毕希纳进一步将引起糖类发酵的物质称为酿酶。

问题三:酶的本质是什么?

基于当时的科技水平,科学家仍然无法提取纯酶,对于萨姆纳将要提纯酶更觉得是无稽之谈。随着科学技术的发展,历经9年,萨姆纳终获成功。资料中对萨姆纳的实验过程并未展开描述,教师借此引导学生设计出实验过程:萨姆纳选择的实验材料是什么?实验方法和原理是什么?如何证明提取到的物质是脲酶?如何鉴定脲酶是蛋白质?每个小组展示实验方案,在实验方案对比过程中完善实验方案。学生对于理解实验原理及如何验证产生了脲酶较困难,教师及时对知识进行深化和拓展。基于萨姆纳利用化学的相似相容原理在实验过程中利用丙酮做溶剂中出现了脲酶结晶,启发学生学科之间的相互渗透:根据脲酶能够使得尿素分解成二氧化碳和氨的特性来鉴定提取到的结晶是否是脲酶。

教师提出问题:为什么当时科学家认为酶的本质都是蛋白质?引导和启发学生利用归纳的方法,从个别到一般进行总结:前提:胃蛋白酶的本质是蛋白质;胰蛋白酶的本质是蛋白质;胰凝乳蛋白酶的本质是蛋白质……(在当时所发现的酶中不存在例外)胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等都是酶。结论:酶的本质是蛋白质。

问题四:酶的本质都是蛋白质吗?

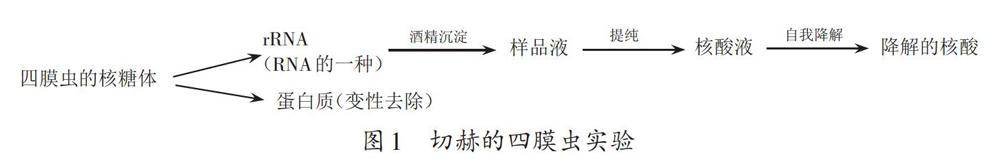

该部分的内容在教材中未呈现出具体的科学史,教师基于学生的认知能力,自行呈现相关资料。学生知道切赫和奥特曼分别利用四膜虫和大肠杆菌作为实验材料并且获得了成功,但对于具体是如何通过实验来验证的,仍存在疑惑。教师以图解的方式呈现(图1),即不增加学生的负担,又可使科学史的历程保持完整性。

教师提出问题:由于当时酶的本质是蛋白质的观点的权威性,切赫怀疑蛋白质没有去除干净。于是,切赫重复进行实验,在保证蛋白质完全去除的情况下,实验结果仍然相同,这说明了什么?启发学生发散性思考,得出:rRNA可以自我催化降解,因此RNA也是一种酶。

教师追问:奥特曼从事大肠杆菌提取tRNA合成研究,此过程中发现了生物合成tRNA的中间产物,这说明了什么?

学生:存在一种中间产物,则意味着存在一种酶将其催化分解成該中间产物,进一步研究发现该酶为RNA酶。

教师:两位科学家利用不同的实验材料,但均证明RNA分子也具有生物催化功能,他们也因此获得了诺贝尔化学奖。从中你可以得到什么启发?

学生:科学的发展是永无止境的,要勇于向权威挑战。

2.4 总结与归纳

教师引导学生利用概念图的形式归纳酶本质探索的科学史,以科学史为据协作讨论给酶下一个正确的定义。学生基于科学史,下的定义并不完善大致包括:①酶的本质是蛋白质和RNA。②大部分酶是蛋白质少部分是RNA。③酶是具有催化作用的蛋白质和RNA。教师不能否定学生的定义,应引导学生温故吐新,从酶的来源、作用和本质三方面相结合给酶下一个完整的定义。

参考文献:

[l]郭晓强,冯志霞.无细胞酵解的发现及意义[J].医学与哲学(人文社会医学版),2008(3):69-70.

[2]郭晓强.酶的研究与生命科学(一):酶本质的理解和认识[J].自然杂志,2014,36(3):208-217.