论黑社会性质组织的组织特征

2019-10-20谢望原张尹

谢望原 张尹

摘 要:黑社会性质组织的组织特征主要体现为组织规模、存续时间、层级结构、纪律规约等方面。“人数较多”为组织特征的必要条件而非充分条件。短时期内成员频繁变动的,不符合“骨干成员基本固定”。较之《2018指导意见》《2015座谈会纪要》对存续时间起点的限制规定更加合理。我国黑社会性质组织的结构模式多为刚性层级与授权型层级。违法犯罪活动是黑社会性质组织获取经济利益的主要手段。较之有形暴力,软暴力与组织特征联系更为紧密。非法控制特征对组织特征具有制约与补充作用。行为人因特定纠纷聚集在一起且聚集频率较低,不属于“经常纠集”。恶势力犯罪集团内部开始出现明确分工与安排。黑社会性质组织内部的纪律规约是其区别于恶势力、恶势力犯罪集团的一大特征。

关键词:组织特征;软暴力;非法控制;恶势力;恶势力犯罪集团

中图分类号:D924

文献标志码:A

文章编号:1005-6378(2019)04-0042-09

DOI: 10.39 69/j.issn. 1005-6378.2019.03.007

引言

《刑法》第294条规定的黑社会性质的组织需具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征(非法控制特征)。其中,组织特征是指“形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定”。

自1997年《刑法》对组织特征仅表述为“有组织地”以來,司法解释、立法解释、刑法修正案相继修改和解释了黑社会性质组织的组织特征。尽管如此,理论界对组织特征仍旧存在不同理解。同时,司法实践中也有对组织特征认定存疑的案例。顾名思义,黑社会性质组织首先是一种组织、有机整体的力量[1]236。而作为黑社会性质组织“最本质、最鲜明的特征”[2],组织特征本身含义、范围的清晰对判断黑社会性质组织成立与否举足轻重。另一方面,区分黑社会性质组织与恶势力以及恶势力犯罪集团是准确、有效惩治黑恶势力犯罪的前提。虽有学者认为黑社会性质组织区别于一般犯罪组织在于对社会非法控制[3],而组织特征为所有犯罪集团所共有[4]。但是,2009年12月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(简称《2009座谈会纪要》)和2018年1月16日《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(简称《2018指导意见》)对恶势力均表述为“经常纠集”而非“组织”。且黑社会性质组织是由恶势力、恶势力犯罪集团逐步发展的,其组织程度势必存在差异。因此,准确界定和理解组织特征对区分黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力仍具有重要意义。综上,本文试图从含义、表现形式、与其他特征及恶势力、恶势力集团的关系等方面,论述黑社会性质组织的组织特征。

一、组织特征的含义及表现

“组织”的汉语本意乃“按照一定的宗旨和系统建立起来的集体”。刑法的黑社会性质组织特征则体现为“形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定”。理论界关于组织特征具体表现,则存在不同观点,或者认为“基本的组织者、领导者、骨干成员较为固定”[5],或者包含犯罪组织的目的性、核心成员的稳定性与犯罪组织内部的组织性、纪律性[6]102-103,或者进一步细化法条规定[7]。本文认为,对于黑社会性质组织的组织特征,应当从组织的规模、存续时间、结构、纪律性等方面来探讨。

(一)组织规模

黑社会性质组织的组织规模,主要包含成员人数及成员身份两方面。作为一种特殊的犯罪集团,自《刑法》第26条可知,其成员人数至少应为3人。因而,无论是《刑法》第294条,抑或《2009座谈会纪要》均指明黑社会性质组织应“人数较多”,甚者,2015年10月13日最高人民法院《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》(简称《2015座谈会纪要》)直接规定黑社会性质组织“应当具有一定规模,人数较多,组织成员一般在10人以上”。也有学者强调黑社会性质组织“相对固定的骨干入员”应在3人以上[2]。需注意的是,《2009座谈会纪要》和《2018指导意见》均强调对黑社会性质组织成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。并且,人数较多仅为成立黑社会性质组织的必要条件而非充分条件。如“蔡桂秋案”中,蔡桂秋等13名被告人自由组合(3-5人一伙)后租赁高档轿车,在省外高速公路的超车道上慢速行驶、寻找目标车辆以刮蹭碰瓷。法院并未依据涉案人数径直认定上述被告人成立黑社会性质组织,仅认为其属于“经常纠集一起组成相对固定的恶势力团伙”①。此种做法值得肯定。

除人数外,成员身份也是考量的重要因素。对组织者、领导者、积极参加者、其他参加者,《2009座谈会纪要》均有详细解释,而对骨干成员,《2015座谈会纪要》亦有说明。另一方面,对于某些为规避责任、增强隐蔽性而形成的“外松内紧”的组织,司法人员在判断严密和稳定性时,只需组织头目和骨干成员相对固定、联系紧密即可[6]02。但是,司法实践中也存在过于宽松认定“固定、紧密”的情况。如“李某案”中,被告人李某自2006年拉拢黄1、黄2、林某、钟某形成较为固定的犯罪团伙。2008年,黄2、钟某退出。2011年,李某又吸收林2、马某加入。2012年重新接纳黄2,后者在加入半年后又退出。法院认为,该犯罪团伙成员固定,需要时可通过成员网罗大批社会闲散人员,组织结构稳定。符合黑社会性质组织的组织特征②。本文认为,法院的裁判理由值得商榷。其一,“李某案”中成员数量少,不符合《2015座谈会纪要》要求的10人以上;其二,在2008 2012年间,成员相继退出,变动频繁,难以谓之“固定”;最后,“需要时可通过成员网罗大批社会闲散人员”正是恶势力中“纠集”、随机组合的另一种表述,结合《2009座谈会纪要》规定,恶势力一般为3人以上,因此“李某案”属于恶势力而非黑社会性质组织。

较之“李某案”,“沈伟军案”的认定则更合理。被告人沈伟军于2012年与被害人王某发生纠纷,遂起意暴力惩罚王某。2013年5月,沈伟军指使程栋伤害王某。程栋遂与徐月欢商量,并纠集李亮红等7人,在摸清王某行踪后将其杀害。法院认为,该团伙中,程栋、徐月欢较为固定,其他团伙成员则以同学等为纽带,聚合在程栋等核心成员周边。但后者参与程度较低,且不固定参与前期准备行为。另有部分成员纯系程栋以金饯收买为饵,纠集、潜至犯罪地准备动手作案。因此,仅纠集者、骨干成员较为固定,其他大多数成员时聚时分。遇事经纠集者、骨干成员串联而啸聚作案,作案后就地解散,并无严格、固定的组织架构③。故“沈伟军案”不符合黑社会性质组织。

(二)组织存续时间

《2009座谈会纪要》指出黑社会性质组织一般在短时间难以形成,因而存续时间长短是判断是否属于黑社会性质组织的参考指标。如何确定存续时间的起点,《2015座谈会纪要》和《2018指导意见》存在区别①,并且后者明显提前了存续时间的起点认定。而实践中也通常“将组织成员实施第一起犯罪活动之日至案发前视为默认的组织存续时间”[8]。

本文认为,无论是《2018指导意见》抑或司法实践中的认定方式均值得商榷。首先,《2018指导意见》有悖刑法规定。我国刑法明确规定黑社会性质组织需“多次进行违法犯罪活动”及“形成非法控制或者重大影响”,因而仅在满足前述条件的情况下才有成立黑社會性质组织的可能性。然而,《2018指导意见》将首次违法犯罪活动与形成初步影响作为起点,即自此以后,黑社会性质组织已然形成,此后的时长仅是其持续的时间,很明显将《刑法》要求大大提前,有悖立法精神。其次,《2018指导意见》不符合我国扫黑除恶的刑事政策宗旨。对待黑社会犯罪,我国刑事政策虽一向秉持“打早打小”,却也强调“打准打实”,切忌因强调严厉打击而将不属于黑社会性质组织犯罪的案件“拔高”认定。《2018指导意见》过分强调“打早打小”而忽略了“打准打实”。最后,《2018指导意见》无法区分黑社会性质组织与恶势力。《2018指导意见》对恶势力的定义包含“多次实施违法犯罪活动”,因而无论是黑社会性质组织还是恶势力均会实施违法犯罪活动,若将首次违法犯罪活动时间作为黑社会性质组织的存续起点,很容易将恶势力拔高认定为黑社会性质组织,使得两者界限模糊。相比而言,《2015座谈会纪要》一方面既强调核心利益与强势地位,又增加实施犯罪活动的目的以作限制,另一方面还排除时间过短、尚不突出的情况,显然更加合理。综上,《2015座谈会纪要》对存续时间起点的限制规定更加合理。

(三)组织结构

黑社会性质组织的组织结构,主要是指组织层级及成员关系。鉴于司法实践中被告人往往以“与本案中其他人员之间分别是加工承揽业务关系、雇佣关系或者朋友关系,不具备黑社会性质组织的组织特征”作为辩解理由[6]102,因此,准确认定黑社会性质组织的组织结构具有重要意义。2000年12月5日最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》规定黑社会性质组织“组织结构比较紧密”,《2009座谈会纪要》规定其“组织结构较为稳定,有比较明确的层级和职责分工”。亦有学者认为黑社会性质组织存在紧密型结构、半紧密型结构、松散型结构三种组织形态[9]。笔者认为,虽然黑社会性质组织是对“处于雏形的黑社会犯罪的中国式表述”[3],与俗称黑社会犯罪的有组织犯罪“存在界分”[10],但终究黑社会性质犯罪是广义的有组织犯罪的形式之一,而作为有组织犯罪研究对象的有组织犯罪集团(Organized Crime Group),对我们研究黑社会性质组织具有重要参考意义。因此下文以有组织犯罪集团的结构为参照物,分析黑社会性质组织的组织结构。需注意的是,有组织犯罪集团的结构既无法脱离于组织的功能,也无法独立于组织的现有成员。并且,其结构多源于所实施的活动,而非既存的民族、家族关系[ll]。具体而言,有组织犯罪集团的结构模式表现为以下五种②。

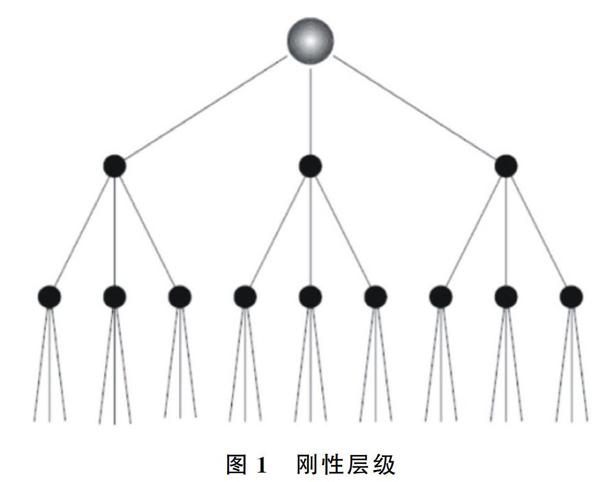

1.刚性层级(rigid hierarchy),有组织犯罪集团最常见的结构模式,也是我国黑社会性质组织最常见的结构模式。即学者所述“等级分明,分工明确,具有‘首领层 骨干和保护层 行动层的‘金字塔式结构”[7]。具体而言,刚性层级的特点在于首领单一,由层级清晰的、听命于中央的各个部分组成,并且内部纪律系统、严格。即使不存在官方规约,集团内部的活动、行为分配也非常明了(图1)。实践中如“邓伟波案”,该案中,邓伟波属于单一、绝对领导者。其余成员之间层级清楚、分工明确,联系紧密。其中,何某、鲍某、龚某通过邓伟波的招募、拉拢进人组织,由邓伟波控制和管理、在其授意下负责各自的非法活动。其后,三人再分别吸纳一批下属成员供三人驱使。为了便于控制和为成员间联络提供保障,邓伟波甚至安装了无线电发射台[6]103。

2.授权型层级(devolved hierarchy),特点是一些散布型的分支结构既拥有自身的层级,也具有一定程度的自治(如复制中央的权力)。其自治程度有异,多基于日常管理活动而定。当然,中央权力仍旧具有绝对权威(图2)。实践中“崔某案”则属于此种结构模式。具体而言,崔某和王1合伙开设赌博游戏室,后与崔1的赌博游戏室合并。为保证正常经营,崔某授意陈1带人到游戏室做事并负责游戏室安全,陈1纠集陈2等6人来到该游戏室。崔某为前述人员安排食宿、发放工资。之后,为扩张组织势力,崔某安排邓1人股该赌博游戏室,并授意其带人到赌博游戏室做事。后邓1纠集邓2等6人来到该游戏室。崔某同样为前述人员安排食宿、发放工资。虽然法院认定其属于刚性层级结构①,但是本文认为,一方面,崔某处于组织的核心地位,并与陈1、陈2等人形成金字塔式结构,另一方面,崔某与崔1、王1、邓1的合伙关系使得后者也对组织活动拥有一定程度的管理权。本案更近似于授权型层级结构。

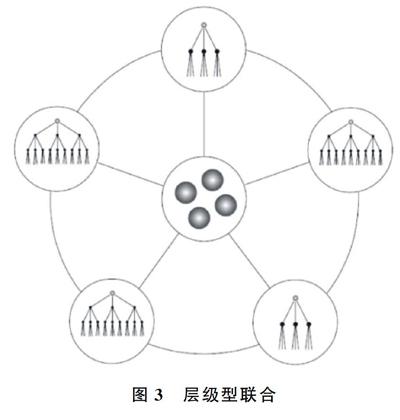

3.层级型联合(hierarchical conglomerate),即具有单一控制体的多个犯罪集团的联合。该控制体既可表现为伞状组织,也可表现为灵活、松散的布局。集团结构形式多种多样,并且较之授权型层级,各个犯罪集团拥有更高自治。此结构主要是由于多个独立的犯罪集团为了瓜分市场、解决冲突而联合在一起形成的(图3)。

4.核心犯罪组织(core criminal group),由一些致力于组织工作的核心个体所组成的或松散或内凝的集团。特点在于包含一个人数有限(不多于20人)、组织紧密的从事犯罪活动的核心体。并且,围绕核心体的是基于犯罪活动而随机组合而成的大量成员或犯罪网络。其结构为平行式而非垂直式。另一方面,无论是组织纪律,还是内部利益分配,几乎均集中于核心体(图4)。

5.组织型犯罪网络( organized criminal net-work),由从事非法活动且频繁更换联盟的关键性个体组成。成员们并不必然将自身视为被组织起来的犯罪体,只是因为技术或挣钱能力而活跃在犯罪网络里。在犯罪网络中,存在一些管理型个体。各个部分虽然合作并不紧密,但还会基于某个(些)成员存在联系(图5)。本文认为,组织型网络犯罪更近似于我国规定的恶势力,即成员们更倾向基于某个时间内实施特定活动的原因而形成联系。因此,犯罪集团更像是一个松散结构关系的系统,并因成员们热衷于追求自身利益而发挥着功能。犯罪集团仅仅为成员提供保护,除此之外,各个成员为己行事、对己负责[ll]。

除层级结构外,还需考虑成员之间的关系,抑或权力的表现形式。典型案例如“黄海坤案”。被告人黄海坤招揽莫东华、朱少翩等人成为直接“小弟”。莫华东纠集刘富春等6人为其“马仔”,刘富春再纠集5人为其“马仔”,共同组成非法犯罪组织。辯护人认为被告人黄海坤不构成组织、领导黑社会性质组织罪,理由为黄海坤与莫东华、其他成员之间的联系是松散、临时、随机的,各成员之间没有必然联系,他们并非有组织、有纪律在一起生活。对此,法院基于同案被告人供述、证人证言以及该组织的日常活动认定①,该组织以黄海坤为首,成员们听命于其。莫东华等人属于直接受黄海坤领导的骨干分子。刘富春等人受莫东华领导,以封“利是”拜大哥的形式纠合。社团里还存在36条毒誓和要求组织成员随叫随到的规矩。因此,该组织已经形成稳定的违法犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,具备黑社会性质组织的组织特征。从该案例可知,黑社会性质组织的成员之间主要体现为管理、控制关系,与雇佣、亲戚、朋友、随机组合等关系相区别。正如“任某案”中,被告人任某拥有招募、指挥、惩罚组织成员等权力,控制着非法经济利益的分配权。他要求成员绝对服从,遇事要事前请示、事后汇报。成员稍有不从便吵骂、体罚。在组织进行的每次犯罪活动中,任某或者亲自指挥,或者指使专人在现场指挥,其在幕后对此人发号施令、遥控指挥,严防组织利益受损②。

(四)组织纪律性

与恶势力、恶势力犯罪集团依靠成员之间的相互配合不同,黑社会性质组织为了自身的存续、发展以及管理、控制成员,必然存在一些明示、默示的行为规范和准则。因此,《2009座谈会纪要》与《2015座谈会纪要》均有详细规定与说明。实践中如“邓伟波案”,被告人邓伟波为组织成员统一安排食宿,并且命令成员统一着装和发型,携带统一配发的对讲机和三节棍,接受邓伟波统一指挥和调遣[6]103。抑或“容乃胜案”中,被告人容乃胜所经营的赌场明确规定内部人员必须固定,有严格的准人和退出以及薪资、分红制度,由容乃胜进行统一调度和发放。并且,吸毒人员和赌场内部的成员坚决不允许参与赌博[6]88。

除上述表现形式外,组织特征还可能体现为违法犯罪目的和违法所得内部分配机制等。但由于两者并非黑社会性质组织的明显表现形式,本文不做过多论述。

二、组织特征与其余特征的联系

《刑法》第294条要求黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征和非法控制特征。同时,《2009座谈会纪要》规定“在具体认定(黑社会性质组织)时,应根据立法本意,认真审查、分析黑社会性质组织‘四个特征相互间的内在联系”。

(一)组织特征与经济特征的联系

《刑法》第294条明确规定,“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动”。因此,黑社会性质组织的组织特征与经济特征具有结合和约束关系[12]。亦即,黑社会性质组织的组织目的是获取经济利益。总体而言,黑社会性质组织获取经济利益的手段包括但不限于暴力手段、经营非法行业、从事垄断经营和形成庞大的经济实力[13]。另一方面,《2018指导意见》增加了有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取,或者由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得经济利益等合法途径。但是,本文认为,即使黑社会性质组织存在通过设立公司、开办企业、生产经营等合法途径获取经济利益,其主要经济来源仍旧应为违法犯罪活动。对于既存在违法犯罪活动,又具有合法经营企业的情形,需查清该组织主要的经济来源,严格区分黑社会性质组织与合法民营企业。正如“连国胜案”中,被告人连国胜相继设立湖北南港公司、湖北南港酒店、湖北南港壁纸公司等,但其主要是利用该组织的影响,组织、领导进行寻衅滋事、故意伤害、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动。并且,采取暴力、威胁、恐吓等手段打压、排挤竞争对手,以此方式大肆聚敛钱财。最终法院认定被告人成立组织、领导黑社会性质组织罪①。

(二)组织特征与行为特征的联系

《刑法》第294条规定“以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动”。因而黑社会性质组织两个最基本的要素即组织和暴力,其既不是单纯的组织,亦非单纯的暴力,而是两者的结合和统一。具体而言,是作为一个整体的黑社会性质组织的暴力,自身具有强大威胁力,为组织所有并受其统一指挥、支配和使用,依靠组织内部的人力、财力和物力的支持[1]238。暴力,本质乃强制的力量[14]。当前,除物理(有形)暴力外,黑社会性质组织还多采取软暴力,包括语言暴力、精神暴力或者力量展示等表现形式[15]。对此,《2018指导意见》做了初步定义,其后,2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》(简称《2019软暴力意见》)进一步解释和具体化。

本文认为,较之有形暴力,软暴力与组织特征联系更为紧密。亦即,软暴力是基于组织本身的控制力、破坏力而使他人产生恐惧、心理强制,从而危及他人人身、财产安全或者影响他人的生产、工作和生活。其并未达至暴力、威胁,仅仅是以暴力、威胁的现实可能性为基础。典型案例如“陈某案”②,被告人陈某将当地艾滋病人组织起来,成立“红丝带协会”,专职要账、押车、摆平纠纷等。成员利用人们对艾滋病的恐惧心理,以患有艾滋病、能传染给他人相威胁,采取携带针管子、殴打和咬、抓、挠等暴力手段,或者在他人店里坐卧、缠闹、影响生意等方式形成影响力。其后,收取运输车辆车主财物,为其制作“红丝带协会”的牌子并悬挂于车上,使得前述运输车辆即使超载交警也不敢查,群众也不敢找他们麻烦。本案中,部分行为符合《2019软暴力意见》中列举的“扬言传播疾病”和“纠缠哄闹”等形式。制作车牌的行为也正是利用组织自身的破坏力使他人产生恐惧和心理强制,更符合软暴力的本质特征。

(三)组织特征与非法控制特征的联系

与前述两大特征的表述方式不同,《刑法》并未直接将组织特征与非法控制特征联系起来。非法控制特征即“通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在~定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序”。有学者认为,非法控制的实质是进行支配,包括功能性支配、行为支配、意思支配[16]。本文认为,在认定黑社会性质组织时,应注意非法控制特征对组织特征的制约与补充。亦即,即使某个犯罪集团符合组织特征,也需进一步考察其是否已形成非法控制,切忌因“打早打小”而认定为黑社会性质组织。正如学者所言,黑社会性质组织与恶势力的区别即在于形成非法控制与非法影响的区别[17]。实践中如“焦海涛案”,被告人焦海涛利用朋友关系及自身影响力聚集、吸收被告人陈小四等10名两劳释放及社会闲散人员。其中,陈小四、张克南为骨干成员,并以发展下线的方式将李宝争等5人发展为一般参加成员。被告人焦海涛对组织成员进行不同分工,划分等级,所有成员均服从焦海涛的领导,重大事项需向焦海涛请示汇报。该组织有严格的纪律和奖惩制度,组织成员有事需请假,节假日期间发放烟酒福利,同时还以一定的娱乐活动作为对组织成员的鼓励。由此可见,该组织完全符合前述组织特征的表现形式。但是,最终法院认定,被告人焦海涛等人所涉组织尚未达到称霸一方,在一定区域或者行业内形成非法控制或重大影响,严重破坏经济秩序、社会生活秩序的程度,不成立组织、领导、参加黑社会性质组织罪①。法院此种做法值得肯定。

三、组织特征与恶势力及恶勢力犯罪集团的关系

恶势力、恶势力犯罪集团、黑社会性质组织是我国扫黑除恶活动打击的主要对象,统称为黑恶势力犯罪。三者均为刑法中共同犯罪的高级形态,且呈现逐步发展的渐进过程,且刑法后果存在区别。首先,我国《刑法》虽未明确将恶势力确定为一个罪名,但2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》(简称《2019恶势力意见》)强调了对恶势力依法严惩的方针;其次,自《2019恶势力意见》可知,恶势力犯罪集团是同时符合恶势力及《刑法》第26条犯罪集团的全部特征,故在从严惩处的基础上,对恶势力犯罪集团的惩处还需结合《刑法》第26条第三款规定;最后,一旦由恶势力、恶势力犯罪集团发展为黑社会性质组织,则直接依照《刑法》第294条规定定罪处罚。鉴于三者刑罚后果的差异,准确判断黑社会性质组织与恶势力及恶势力犯罪集团的联系与区别是处理涉黑犯罪的必要前提。

如前所述,从恶势力到黑社会性质组织是一个组织性由低到高的渐进发展过程。具体而言,组织成员人数呈递增趋势,层级、结构逐步复杂,分工更多样、具体,组织更为严密,且逐步出现纪律规约以便组织者更好地管理和控制。而就各自而言,根据《2019恶势力意见》对恶势力的定义可知,恶势力的组织特征体现为3人以上经常纠集在一起并且纠集者相对固定。恶势力犯罪集团,则是在前者基础上发展成为“较为固定的犯罪组织”。而黑社会性质组织则是“较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定”。

首先,虽然恶势力的组织性极弱,但其作为一种犯罪组织,仍应体现最基本的聚合性.即《2019恶势力意见》中的“经常纠集”。对于只是因特定纠纷而聚集在了一起,且聚集频率较低的情况,不宜认定为“经常纠集”。实践中如“贺某案”,竹林桥镇部分村民与老河口某农牧公司间发生纠纷,贺某与贺1联系挖机挖断道路影响项目施工。其后,二人试图从这场纠纷中获利,遂与项目负责人商谈,要求贺某、贺1、贺2、贺3等人每人每月收取4 000元的“协调费”,以保证其他村民不再闹事。在收取两次协调费后,村民与公司再次发生冲突,贺某等人带领其他村民连续三天以挖路、推墙、堵门等方式阻止施工。法院认为,“贺某等人纠集村民采取挖路、推墙等手段多次阻止企业施工导致停工,严重扰乱生产经营,造成较为恶劣的社会影响,视为恶势力,依法应当从严惩处”②。本文认为,该案中被告人贺某和贺1与其他村民一样,均与农牧公司间存在补贴钱款纠纷。其后二人意图从中获利,遂联合贺2、贺3等人与该公司“协商”。但是,协商之后,各个被告人仅是分别收取某一标段的“协调费”,所得利益也各自单独占有。总体而言,被告人之间的聚集仅体现为该次协商与其后的阻止施工,难谓之“经常纠集”。退一步讲,贺某等人无论是收取协调费,抑或阻止施工等行为,其对象仅为该农牧有限公司,亦不符《2019恶势力意见》列明的“在一定区域或者行业内”实施违法犯罪活动,并且本案属于“确属事出有因”的补贴钱款纠纷。综合各方面原因,本文认为法院将本案认定为恶势力值得商榷。

与“贺某案”不同,“李某案”认定被告人属于恶势力则更为合理。“李某案”中,渭南市某镇政府为治理雾霾,在某路口安装限高杆,张某(在逃)取得该限高杆钥匙,遂授意李某、郭某等人管理限高杆,向车辆强行收取过路费。为使收费更顺利,张某等人制作了11把长约1米的铡刀。共收取被害人陈某3 000元,孙某15 000元,贾某5000元,并在某次收费过程中与司机发生冲突,持砍刀追逐拦截被害人校某的车辆①。本案中,张某纠集李某、朱某、刘某等人在路口管理限高杆。自2017年2月至3月期间,上述人员每天均在路口处拦截车辆。并且,收取费用需经张某允许,所得利益亦归张某统一管理。另一方面,与“贺某案”不同,本案中行为人针对该区域内所有沙场车辆收取费用,并准备砍刀、钢管等工具以增强组织破坏力,更易收取费用。故而“李某案”认定为恶势力更加合理。

其次,虽然恶势力成员经常纠集,但其仅有纠集者与被纠集者两个层级,同时,恶势力内部无法区分出复杂的分工与职责[18]。在恶势力基础之上,恶势力犯罪集团则存在明显首要分子,重要成员固定或者基本固定②。尤其是,组织内部开始有预谋地实施犯罪,分工、安排明确、具体。实践中如“谢某案”,被告人谢某预谋强行低价收购废旧铝材,遂纠集谢1、谢2、谢3、王某等人,并由谢某、谢1统一安排食宿。其中,谢某、谢1负责假扮黑社会人员恐吓被害人,在被害人被迫同意后,谢2、谢3、王某负责搬运废旧铝材至面包车上,其后,谢某、谢1支付钱款后,负责销赃和主持分赃。该案中,法院即认定谢某等人属犯罪集团。

最后,因恶势力、恶势力犯罪集团的组织程度不高,对成员的管理和控制较黑社会性质组织更为容易。故一般而言,恶势力或者恶势力犯罪集团对成员个人的行为(尤其是实施犯罪活动之外的行为)不会进行过多干涉[6]103,也无需纪律规约来增强控制力。实践中如“严某案”③,被告人严某网罗欧某、朱某等社会闲散人员,一方面安排上述人员在工地工作,另一方面安排人员在其赌场内放高利贷和管账,并安排朱某、胡某等人非法持有枪支保护其人身安全。辩护人认为,上述成员之间的联系不紧密,不具有从属关系。不存在一个人数较多、骨干成员基本固定的犯罪组织,因而不具备黑社会性质组织的组织特征。法院经审理并结合各被告人供述、证人证言后认为,该组织成员较为固定,并听命于组织、领导者严某。尤其是组织内部层级分明,存在一定规约,并通过殴打、威胁等手段来笼络、管理组织成员。因此,本案符合黑社会性质组织的组织特征,而非恶势力。本文认为法院的认定具有合理性。

结语

通过分析黑社会性质组织的组织特征及其与经济特征、行为特征、非法控制特征的关系,本文得出如下结论:第一,组织特征本质在于系统性,主要表现为规模、存续时间、结构、纪律等方面。其中,人数较多仅为成立黑社会性质组织的必要条件而非充分条件。人数之外,成员身份、固定性亦须考察。对于短时期内成员变动频繁的,不宜认定为骨干成员基本固定。第二,《2018指导意见》对组织存续时间起点的规定既与《刑法》规定、“打准打实”的刑事政策不符,也难以有效区分恶势力与黑社会性质组织。相比而言,《2015座谈会纪要》对存续时间起点的限制规定更加合理。第三,我国黑社会性质组织的结构模式多為刚性层级与授权型层级。同时,黑社会性质组织的成员之间关系主要体现为管理、控制,强调组织者、领导者的绝对权力。第四,较之设立公司、开办企业、生产经营等合法途径,违法犯罪活动仍应属于黑社会性质组织获取经济利益的主要手段。较之有形暴力,软暴力与组织特征联系更为紧密。认定黑社会性质组织时,还应注意非法控制特征对组织特征的制约与补充。第五,对行为人因特定纠纷而聚集在一起并且聚集频率较低的情况,不宜认定为恶势力的“经常纠集”。与恶势力内部无法区分出复杂的分工与职责不同,势力犯罪集团开始出现明确的分工与安排。黑社会性质组织与恶势力、恶势力犯罪集团相比,内部存在纪律规约以增强组织者的管理和控制。

涉黑犯罪向来是我国刑事打击的重中之重,而厘清各个特征的含义、表现形式是准确认定黑社会性质组织的首要任务。在组织特征之外,经济特征、行为特征、非法控制特征同样存在诸多亟待解决的问题。鉴于本文篇幅所限,只得留作以后再做研究。

①“广东高院发布扫黑除恶典型案例之八:蔡桂秋等13名敲诈勒索、诈骗案”,法宝引证码CLI.C.67 642842。

② 浙江省温州市中级人民法院(2016)浙03刑终1888号刑事判决书。

③ 浙江省杭州市中级人民法院(2014)浙杭刑初字第155号刑事判决书。

①前者规定“举行成立仪式或者进行类似活动……[或]足以反映其初步形成核心利益或强势地位的重大事件发生时间……[或]根据涉案犯罪组织为维护、扩大组织势力、实力、影响、经济基础或者按照组织惯例、纪律、活动规约而首次实施有组织的犯罪活动的时间……存在、发展时间明显过短,犯罪活动尚不突出的,一般不应认定为黑社会性质组织”,而后者规定“足以反映其初步形成非法影响的标志性事件的发生时间……[或]按照本意见中关于黑社会性质组织违法犯罪活动认定范围的规定,将组织者、领导者与其他组织成员首次共同实施该组织犯罪活动的时间”。

② UN()DC.Results of A Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries[Z].September, 2002: 33-43.

① 湖南省郴州市中级人民法院(2017)湘10刑终258号刑事裁定书。

① 深圳市宝安区人民法院(2008)深宝法刑初字第2876号刑事附带民事判决书。

②河南省延津县人民法院(2017)豫0726刑初316号刑事判决书。

①湖北省孝感市中级人民法院(2014)鄂孝感中刑终字第00248号刑事裁定书。

② 河南省夏邑县人民法院(2017)豫1426刑初1075号刑事判决书。

① “焦海涛等人寻衅滋事案”,法宝引证码CLI.C. 10200816。

② 湖北省老河口市人民法院(2018)鄂0682刑初9号刑事判决书。

①渭南市临渭区人民法院(2018)陕0502刑初102号刑事判决书。

②1984年6月is日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律若干问题的解答》第二部分。

③ 四川省广元市中级人民法院(2018)川08刑终43号刑事裁定书。

[参考文献]

[1]何秉松,中国有组织犯罪研究:第一卷[M].北京:群众出版社,2009.

[2]黄京平,石磊,论黑社会性质组织的法律性质和特征[J].法学家,2001(6):27-31.

[3]陳兴良,关于黑社会性质犯罪的理性思考[J].法学,2002(8):33-36.

[4]谭铁军,李园园,黑社会性质组织犯罪司法认定若干问题探析[J].武汉公安干部学院学报,2018(4):14 -18.

[5]高铭暄,马克昌,刑法学[M].第六版,北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2014:541.

[6]中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办,中国刑事审判指导案例:5卷[M].北京:法律出版社,2017.

[7]王志祥,论黑社会性质组织的界定[J].法治研究,2010(2):10-20.

[8]叶小琴,禁止重复评价原则与黑社会性质组织存续时间起点的认定[J].国家检察官学院学报,2018(6):32-44.

[9]古加锦,黑社会性质组织的司法认定新探——兼谈黄某1、何某1等黑社会性质组织案[J].法律适用,2018(6):60-68.

[1O]张小虎,有组织犯罪的犯罪学类型性考究[J].江苏社会科学,2016(6):127-132.

[11] JAY S ALBANESE. Organized Crime in Our Times (4th Ed.)[Ml.New York: Routledge,2004:12.

[12]石经海,李佳,黑社会性质组织本质特征之系统性理解与认定[Jl.法律适用,2016(9):52-58.

[13]刘炳岐,黑社会性质组织的经济特征分析[J].法制博览,2015(29):66-68.

[14]林毓敏,黑社会性质组织犯罪中的暴力手段及软性升级[J].国家检察官学院学报,2018(6):45-64.

[15]卢建平,软暴力犯罪的现象、特征与惩治对策[J].中国刑事法杂志,2018(3):86-99.

[16]周光权,黑社会性质组织非法控制特征的认定——兼及黑社会性质组织与恶势力团伙的区分[Jl.中国刑事法杂志,2018(3):50-65.

[17]黄京平,恶势力及软暴力犯罪探微[J].中国刑事法杂志,2018(3):65-86.

[18]刘仁文,刘文钊,恶势力的概念流变及其司法认定[J].国家检察官学院学报,2018(6):13 - 31.